我国猪病毒性腹泻的诊断与流行病学调查研究概况

- 格式:pdf

- 大小:403.09 KB

- 文档页数:5

猪病毒性腹泻的流行病学临床特征鉴别诊断及防控措施猪病毒性腹泻(Porcine Viral Diarrhea, PVD)是一种由猪病毒性腹泻病毒(Porcine Viral Diarrhea Virus, PVDV)引起的常见猪类传染病。

该病在全球范围内广泛流行,给养猪业造成了严重的经济损失。

本文将从流行病学、临床特征、鉴别诊断和防控措施等方面对猪病毒性腹泻进行介绍。

一、流行病学猪病毒性腹泻病毒主要通过接触传播途径进行传染,包括直接接触感染的猪或其排泄物、通过环境污染的水源、食物等途径传播。

健康的猪可能成为潜在的传染源,因为它们可能携带病毒而没有表现出任何症状。

孕母猪感染病毒后,胎儿也可能受到感染,导致胎儿畸形、死胎等情况。

猪病毒性腹泻已经成为影响猪类养殖业的一大威胁。

二、临床特征猪病毒性腹泻的临床表现主要包括急性期和慢性期两种类型。

急性期主要表现为呕吐、腹泻、食欲不振、发热等症状,严重者可能因为脱水和体力过度而死亡。

慢性期表现为猪只生长缓慢,体重下降,毛发干燥、毛色变浅等。

病变主要集中在猪胃肠道上皮细胞,造成吸收障碍和消化不良,临床上常见肠胃症状。

三、鉴别诊断猪病毒性腹泻的鉴别诊断主要依靠临床表现和实验室检测。

在临床方面,需要注意与细菌性、寄生虫性腹泻等疾病进行鉴别,通过病史询问、观察症状和疾病进展情况进行判断。

实验室检测方面,可以通过病毒分离、抗体检测、病毒核酸检测等方法来确认诊断。

还可以通过组织病理学和病理学检测来辅助诊断。

四、防控措施(一)养殖管理措施:加强养殖场内外环境的卫生管理,减少猪只间的接触,防止交叉感染。

定期对猪只进行检疫和消毒,严格控制病毒的传播途径。

(二)疫苗预防:目前猪病毒性腹泻病毒已有相应的疫苗,可通过疫苗预防的方式来控制疫情的发生,提高猪只的抗体水平,减轻疾病的发展和传播。

(三)隔离治疗:对确诊的病猪应立即隔离治疗,加强护理和补充营养,采取有效的药物治疗和支持疗法,减少死亡率,防止疫情扩散。

猪病毒性腹泻病流行病学调查仇国明(河北省动物疫病预防控制中心050035)我国是生猪养殖大国,又是猪肉消费大国,生猪养殖数量超全球总量的1/2[1]。

自2018年8月开始,非洲猪瘟疫情在中国开始扩散,对中国的养猪业造成了巨大的损失,在防控非洲猪瘟疫情的严峻形势下,其他猪病依然对养猪生产存在一定的威胁。

尤其是猪病毒性腹泻病,在每年的秋冬以及早春季节仍然十分常见,并且危害较重[2]。

猪病毒性腹泻病是猪场中常见疾病,引起病毒性腹泻病的主要病原包括猪流行性腹泻病毒(porcine epi ⁃demic diarrhea virus,PEDV )、猪传染性肠胃炎病毒(transmissiblegastroenteritis virus ,TGEV )、猪轮状病毒(porcine rotarvirus,PoRV )[3]。

其中仔猪最为易感,若感染此类腹泻病毒后,病猪多呈现呕吐、水样腹泻、脱水、消瘦等临床症状,严重可导致死亡,给养殖场带来巨大损失,同时威胁着养猪业的健康发展[4]。

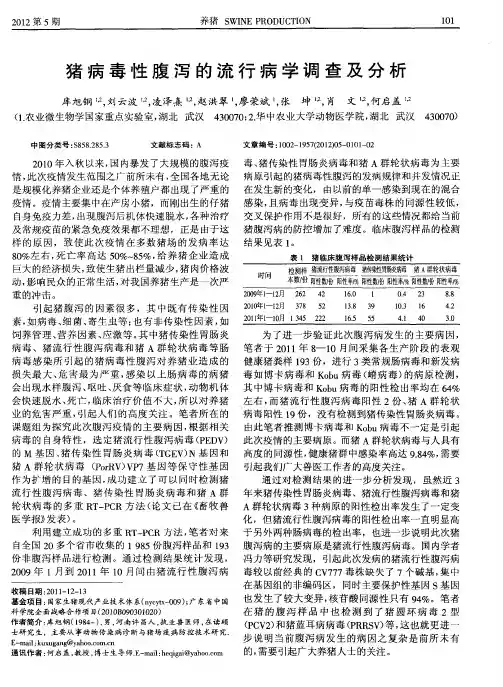

为了掌握河北省石家庄市地区2016年~2018年猪病毒性腹泻病的流行情况,本文采用荧光定量PCR 对采集的病猪组织样本进行PEDV 、TGEV 、PORV 病原学检测,分析腹泻病近三年的流行趋势,以期为该地区猪病毒性腹泻病的综合防控提出合理化建议以及技术参考。

1材料与方法1.1样品来源对2016年~2018年河北省石家庄地区兽医门诊部和动物无害化处理厂送检的342份(2016年211份、2017年73份、2018年58份)病死猪小肠组织或小肠内容物进行猪PEDVT ⁃GEV 、PoRV 病原学检测,并对结果进行分析。

1.2主要试剂与仪器设备磁珠法病毒DNA/RNA 提取试剂盒购自天根生化科技(北京)有限公司,PEDV/TGEV/PORV 三重核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)购自北京世纪元亨动物防疫技术有限公司。

组织研磨仪购自德国Qiagen 公司;核酸提取仪购自西安天隆科技有限公司;四通道荧光PCR 仪购自上海枫岭生物技术有限公司。

90猪业科学 SWINE INDUSTRY SCIENCE 2014年 第3期猪群保健H E A L T H猪流行性腹泻(PED)由猪流行性腹泻病毒(PEDV)引发,以严重的肠炎、腹泻、呕吐、脱水和仔猪高死亡率为显著特征的一种猪急性高度接触性肠道传染病[1]。

1971年英国首次报道PED,比利时的Pensaert [2]于1977年首次从病料中分离到一株不同于猪传染性胃肠炎病毒(TGEV)的PEDV,并将之命名为类冠状病毒CV777。

1973年在我国上海首次发生仔猪急性腹泻,最终在1983年证实病原为PEDV [3]。

1984年,宣华首次在猪胚胎肠单层细胞培养成功PEDV 并经荧光抗体染色试验和中和试验证实[4]。

在2010—2012年中国不同地区均有PEDV 大暴发的报道,造成哺乳仔猪大量死亡,严重影响了我国养猪业的健康发展。

针对PEDV 不同地区的发生感染率,本文做一个我国不同地区的PEDV 流行病学综述,为广大兽医临床人士提供一个基础性认识。

1 华南地区 2009年广东省温氏研究院田小艳[5]等报道广东省规模化猪场的PEDV 阳性率为33.7%,与猪轮状病毒(PoRV)和猪传染性胃肠炎病毒(TGEV)混合感染率分别为8.4%和2.1%。

2010年陈强[6]等对福建16个规模化猪场仔猪腹泻病料检测发现PEDV 的阳性率为猪流行性腹泻病毒流行病学调查综述张海明,田 野,王艳丽,熊志轩,尤刘阳,倪 挺,张必兴,贺东生*(华南农业大学兽医学院,广州 510642)作者简介:张海明,1989-,江西宁都人,硕士,研究方向:动物传染病*通信作者:贺东生,博士,华南农业大学副教授,E-mail:dhe@摘 要:由猪流行性腹泻病毒(PEDV)引发的猪流行性腹泻在世界范围内造成了巨大的经济损失,给广大养猪业主带来了沉重的苦恼。

针对近年来我国PEDV 的流行病学进行综述报告,为广大临床兽医人士提供一个基础性认识。

猪病毒性腹泻的流行病学临床特征鉴别诊断及防控措施猪病毒性腹泻是由猪病毒性腹泻病毒(PEDV)引起的一种急性肠道传染病,近年来在全球范围内蔓延并引起了猪只的大规模死亡,对猪产业造成了严重的影响。

本文将就猪病毒性腹泻的流行病学、临床特征、鉴别诊断以及防控措施进行详细介绍。

一、流行病学猪病毒性腹泻主要通过粪-口途径传播,易在豚舍内传播。

病毒在猪只的呼吸道和肠道内复制,最终导致猪只出现腹泻、脱水和死亡。

PEDV对生猪的感染力非常强,且对不同年龄段的猪只都具有一定的感染风险。

PEDV病毒颗粒在环境中可以存活一段时间,使得病毒的传播更具挑战性。

二、临床特征感染PEDV的猪只通常表现为急性腹泻、呕吐、食欲不振和脱水等临床症状。

患病猪只的粪便呈现稀糊状,有时伴有黏液和血丝,整体表现为肠道炎症。

在临床上,PEDV病毒还需与非洲猪瘟病毒鉴别,因为它们的症状和传播方式有一定的相似性。

及早进行准确的诊断对于防治PEDV病毒具有重要意义。

三、鉴别诊断针对PEDV感染的临床样本,目前常用的诊断方法包括逆转录-聚合酶链反应(RT-PCR)、酶联免疫吸附测定法(ELISA)和间接免疫荧光法(IFA),这些方法可以迅速且准确地鉴别出PEDV病毒。

病理学检查也是确定PEDV感染的一种有效方法,需要注意的是,采集标本和病理组织时需严格遵守规范操作,以避免交叉污染和误诊。

四、防控措施在防控PEDV病毒方面,首先需要对猪场进行严格的生物安全措施,包括加强环境消毒、控制猪只进出、限制人员流动等。

对于猪只的免疫防治也是非常重要的,目前市面上已有PEDV疫苗上市使用,可以有效提高猪只的免疫力,降低感染率和死亡率。

加强饲养管理、改善环境卫生、合理饲养密度等措施也对防治PEDV病毒具有积极作用。

猪病毒性腹泻是一种严重危害猪产业的传染病,对养猪业有着严重的影响。

加强对PEDV的认识、提高防控意识、制定有效的防疫措施和加强兽医监管,对于控制PEDV的蔓延至关重要。

猪病毒性腹泻的流行病学临床特征鉴别诊断及防控措施猪病毒性腹泻是一种由猪瘟病毒引起的急性传染病,其主要特征是猪出现严重的腹泻、呕吐等症状,导致猪的死亡率非常高。

猪病毒性腹泻在全球范围内普遍存在,特别是在亚洲地区,其对养猪业的影响非常大。

本文将介绍猪病毒性腹泻的流行病学、临床特征、鉴别诊断及防控措施。

一、病毒性腹泻的流行病学猪病毒性腹泻主要通过口鼻分泌物、粪便和污染的饲料、饮水等途径传播。

该病多发生于秋、冬季节,青年猪群易受感染,成年猪可出现症状轻微或无症状感染。

病毒性腹泻的流行具有突发性、高发性、爆发性和持续性等特点。

其病毒在外界能力较强,常常通过工具、装具、车辆等传播媒介传播。

因此,加强卫生和消毒是病毒性腹泻防控的重要措施之一。

二、病毒性腹泻的临床特征猪病毒性腹泻的临床特征主要表现在以下几个方面:1.腹泻:猪在发病后24小时内出现水样便,排便频繁,甚至出现腹泻的情况。

猪受感染后短期内,每日体重损失可达5%~10%,经过2~3天的感染,猪体重可损失15%~20%以上。

2.呕吐:部分病例在发病初期可出现不同程度的呕吐。

并且通常呕吐与腹泻同时出现。

当猪呕吐出现不能排泄产生的反刍物或进食物颗粒时,应考虑与其他疾病鉴别。

3.高热:感染猪出现头痛、发热、食欲不振等症状,病程可迅速加重,伴有不同程度的呼吸困难、晕厥、昏迷等不良反应。

4.严重腹泻症状:一般在发病后的2~3天,猪的粪便变为起结,有些猪的粪便呈桔黄色、砂糖色,呈泻肚样。

三、病毒性腹泻的鉴别诊断病毒性腹泻与其他疾病的鉴别诊断非常重要,常见的鉴别疾病包括:肠道疾病、细菌性痢疾、脓毒症、病毒性感冒等。

在鉴别诊断时,可以根据猪的临床表现,结合猪的年龄、病史、繁殖史、环境条件等综合分析。

四、病毒性腹泻的防控措施为了有效控制病毒性腹泻的传播,必须采取一系列的防控措施,主要包括:1. 巩固猪场环境卫生:严格控制水质、饲料质量,保持饲养环境的清洁和干燥。

2. 加强防疫管理:可以通过疫苗注射等方式预防疾病的发生。

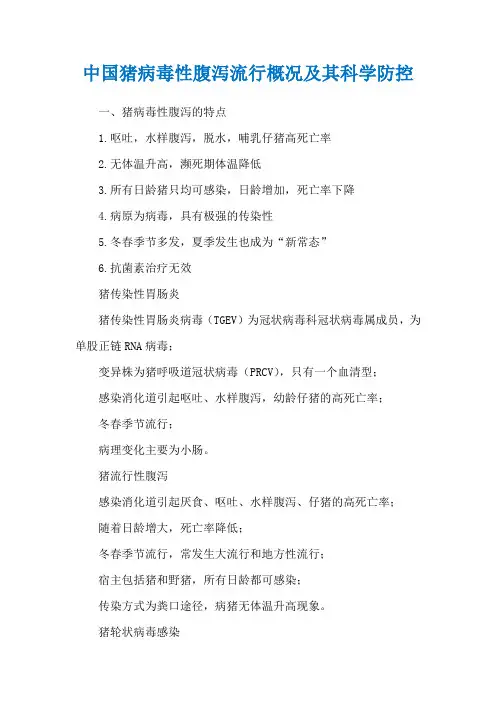

中国猪病毒性腹泻流行概况及其科学防控一、猪病毒性腹泻的特点1.呕吐,水样腹泻,脱水,哺乳仔猪高死亡率2.无体温升高,濒死期体温降低3.所有日龄猪只均可感染,日龄增加,死亡率下降4.病原为病毒,具有极强的传染性5.冬春季节多发,夏季发生也成为“新常态”6.抗菌素治疗无效猪传染性胃肠炎猪传染性胃肠炎病毒(TGEV)为冠状病毒科冠状病毒属成员,为单股正链RNA病毒;变异株为猪呼吸道冠状病毒(PRCV),只有一个血清型;感染消化道引起呕吐、水样腹泻,幼龄仔猪的高死亡率;冬春季节流行;病理变化主要为小肠。

猪流行性腹泻感染消化道引起厌食、呕吐、水样腹泻、仔猪的高死亡率;随着日龄增大,死亡率降低;冬春季节流行,常发生大流行和地方性流行;宿主包括猪和野猪,所有日龄都可感染;传染方式为粪口途径,病猪无体温升高现象。

猪轮状病毒感染轮状病毒属于呼肠弧病毒科轮状病毒属,现在报道了7群抗原性存在差异的轮状病毒的血清型(A-G),其中有4群可感染猪(A、B、C、E),A群轮状病毒代表着公认的轮状病毒;病毒感染消化系统,引起幼龄动物及儿童腹泻;危害与损失引起仔猪死亡,7日龄仔猪的死亡率可高达100%,每头仔猪的直接饲料成本约200元;导致育肥猪推迟出栏10天——15天左右,育肥后期每天需要3kg 饲料,以1.5元/千克计算,则每头损失45元。

总结我国至少存在4种主要病毒性腹泻(剧烈腹泻)病原,还有至少其他5种潜在病原(致病性弱或不确定);腹泻病原感染情况各个猪场不尽相同,混合感染非常严重;猪流行性腹泻为主要病原之一,发生腹泻的猪场阳性率超过80%;新的德尔塔冠状病毒在我国存在。

二、猪流行性腹泻等病毒变异及致病性变异:在纤突蛋白上,基因1群与2群相比存在基因的缺失和掺入等;PEDV G1与G2群可以交叉中和,但中和能力差2倍;在我国怕不仅有基因1型,也有基因2型PEDV;猪流行性腹泻只有1个血清型;日本科学家结论:抗原性形似,与CV777更近似;我国至少存在6种血清型的A群状病毒。

猪病毒性腹泻的流行病学临床特征鉴别诊断及防控措施【摘要】猪病毒性腹泻是一种常见的猪病毒性肠道疾病,主要通过食物和水传播。

流行病学研究发现,发病率随季节变化,多发生在冬春季节。

临床表现包括腹泻、呕吐、发热等症状,需与其他猪饲养相关疾病进行鉴别诊断。

目前治疗方法主要是对症支持治疗,强调营养支持和水电解质平衡。

防控措施包括做好饲养管理,加强环境卫生,定期消毒等措施。

研究表明,预防猪病毒性腹泻对猪的生长发育和生产效率至关重要,未来还需要加强对该病的疫苗研发和防控策略的深入研究。

通过综合措施的实施,可以有效降低猪病毒性腹泻的发病率和传播风险,保障猪的健康和养殖业的稳定发展。

【关键词】猪病毒性腹泻、流行病学、临床表现、鉴别诊断、治疗方法、防控措施、防控重要性、未来研究方向1. 引言1.1 猪病毒性腹泻简介猪病毒性腹泻(Porcine Epidemic Diarrhea,简称PED)是一种由病毒引起的猪类传染病,主要表现为猪只腹泻、脱水、呕吐等症状。

病毒通过粪口途径传播,在猪场中易发生暴发性流行,造成严重的经济损失。

PED最早于1971年在英国被描述,随后在全球范围内出现,并成为影响猪类养殖业的重要疾病之一。

PED病毒属于冠状病毒科,具有强传染性和高致病性,在猪只中传播迅速,对幼猪和育肥猪的影响尤为严重。

病毒性腹泻病的主要传播途径为经消化道,可通过猪只之间的直接接触或病毒污染的环境传播。

目前,尚无特效治疗方法,预防与控制成为关键。

加强猪场卫生管理、疫苗接种和流行病监测等防控措施至关重要。

PED的流行已引起了全球猪类养殖业的高度关注,为了遏制病情传播,需要进一步加强对该病的研究和防控工作。

1.2 流行病学特征猪病毒性腹泻是一种由病毒引起的猪类消化道疾病,主要发生在幼仔猪和生长发育期猪只。

流行病学调查显示,猪病毒性腹泻在全球范围内都有发生,并且具有较高的传染性和致病性。

疫情多发生在猪场、养猪场等集中养殖场所,尤其在冬春季节更易发生。

猪流行性腹泻的研究进展 doc 猪流行性腹泻(Porcine Epidemic Diarrhea,PED)是一种由冠状病毒引起的急性肠道传染病,主要表现为呕吐、水样腹泻、脱水和贫血等症状。

该病在1971年首次在英国发现,目前在全球范围内广泛流行,给养猪业带来了巨大的经济损失。

本文将对猪流行性腹泻的研究进展进行综述。

一、病原学猪流行性腹泻病毒(Porcine Epidemic Diarrhea Virus,PEDV)属于套式病毒目,冠状病毒科,冠状病毒属。

病毒粒子呈球形,直径约150nm,表面有囊膜,其上有许多糖蛋白突起。

基因组为单股正链RNA,全长约28kb。

PEDV可在多种细胞系中增殖,包括猪肠和猪睾丸细胞系,最适增殖温度为37℃。

二、流行病学PED主要发生于1-5周龄的仔猪,特别是在断奶后的头几周。

成年猪通常不出现症状或仅表现出轻微的亚急性临床表现。

母猪在怀孕期感染会影响胎儿健康。

该病在猪群中的发病率和死亡率差异很大,这主要取决于猪的年龄、健康状况和免疫状态。

PED的传播主要通过粪口途径。

病猪的粪便中含有大量的病毒,健康猪通过接触这些污染物而感染。

此外,PEDV还可通过空气传播,这进一步增加了控制该病的难度。

三、临床症状与病理变化病猪的主要症状是呕吐、水样腹泻和脱水和贫血。

病猪体温可能升高,食欲减退,精神不振,体重迅速下降。

在严重的情况下,病猪可能会出现死亡。

病理变化主要包括肠道膨胀,肠壁变薄,肠系膜淋巴结肿大,肠道内充满黄色或灰色的液体。

在显微镜下,可以观察到肠绒毛萎缩和脱落。

四、诊断根据流行病学、临床症状和病理变化可以对PED进行初步诊断。

然而,确诊需要实验室检测。

常用的实验室检测方法包括免疫荧光染色、ELISA、RT-PCR等。

这些方法具有较高的敏感性和特异性,可以有效地检测出PEDV特异性抗体或抗原。

五、防控措施目前还没有针对PED的特效治疗药物,因此预防和控制PED的主要策略是疫苗接种和严格的生物安全措施。

养殖技术-华东地区猪病毒性腹泻感染状况调查腹泻、呼吸道疾病和繁殖障碍性疾病是给当前养猪业造成巨大经济损失的三大主要疫病。

引起猪群腹泻的因素较多,病毒性因素、免疫抑制、细菌性腹泻、饲料霉菌毒素、生物安全、环境因素等都是诱导和促进腹泻发生的重要原因。

其中,病毒性腹泻的危害最为严重,可以引起仔猪死亡、成猪生长迟缓、饲料报酬降低,所造成的经济损失无法估计是长期以来困扰世界养猪业发展的难题。

目前,猪病毒性腹泻已成为我国养猪业的常见病、多发病。

引起腹泻的病毒种类较多,有猪流行性腹泻病毒(Porcine epidemic diarrhea virusPEDV)、猪传染性胃肠炎病毒(Porcine transmissi-ble gastroenteritis virus,TGEV)、猪轮状病毒(Por-cine Rotavirus,PoRV)、肠病毒感染、猪腺病毒感染、星状病毒、杯状病毒、诺瓦克病毒以及最新报道的库布病毒(Kobuvirus)、博卡病毒(Bocavirus)、诺如病毒(Norovirus)等。

其中危害严重的主要有猪流行性腹泻病毒(PEDV)、猪传染性胃肠炎病毒(TGEV)和猪轮状病毒(PoRV)3种。

PEDV和TGEV 属于冠状病毒属,PoRV属于呼肠孤病毒科轮状病毒属。

这三种病原有类似的传染途径和临床症状,临床上较难区别,同时易感猪可能是单一病原感染,也可能是混合感染,而且混合感染的致死率高,对仔猪危害严重。

我国大部分猪场都存在这三种病毒的不同程度的单一或混合感染,自2010年以来,仅PEDV暴发流行导致的哺乳仔猪死亡率就高达80%~100%,是严重危害养猪业的重要传染病之一。

2013~2014年,上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东等地多个猪场暴发了严重的腹泻病。

为了解华东地区猪病毒性腹泻的感染状况,我们与地方合作单位采集了226份临床样品(粪便、肠内容物、肠系膜淋巴结等),应用RT-PCR方法对其中的156份样品进行了病原学检测。

畜牧兽医94NEW FARMERS新农民NO.33 2019仔猪病毒性腹泻病的流行病学调查及防治金 辉(黑龙江省建设农场畜牧科,黑龙江 黑河 164035)摘 要:仔猪病毒性腹泻是由猪流行性腹泻病毒引起导致猪的肠道传染病,该病以剧烈呕吐、腹泻和食欲下降为主要特征,不同年龄阶段的猪均容易感染。

该病可造成10日龄以内的仔猪100%死亡,给养猪业造成了严重的经济损失。

本文对仔猪病毒性腹泻病的流行病学进行分析,积极防治,降低死亡发生概率。

关键词:病毒性腹泻病;流行病学调查;防治仔猪病毒性腹泻主要是由猪流行性腹泻病毒、猪传染性胃肠炎病毒和猪轮状病毒单独或混合感染引起,该病对仔猪的危害较大,病死率高。

仔猪病毒性腹泻是仔猪消化系统出现紊乱的一个体现,由于其产道内的菌群失调,导致电解质、水分等会被排出体外,造成其身体抵抗力严重下降,生长缓慢,会直接为养殖户造成经济损失。

1 仔猪病毒性腹泻病的流行病学调查仔猪腹泻发生原因可根据传染性质分为传染性与非传染性。

传染因素病毒性腹泻、细菌性腹泻、寄生虫感染等。

肺感染性因素主要有营养性腹泻、生理性原因、霉菌毒素、营养管理不良等导致腹泻。

而在这种低殴原因中,病毒性腹泻危害最为严重,由于其传播速度快、发病紧急、死亡率高等原因,会对养殖业发展造成巨大损失。

仔猪病毒性腹泻病主要包括猪伪狂犬病毒(PRV)、猪流行性腹泻病毒(PEDV)、猪轮状病毒(PoRV)、猪瘟病毒(CSFV)、猪传染性胃肠炎病毒 (TGEV)。

通常来说,在生产后2天,仔猪便开始发病,起初临床症状为呼吸无力,精神抑郁、呕吐,严重消瘦、拉糊状稀,到2-3天之后,部分仔猪开始脱水,甚至出现死亡,而其他猪也会被感染,会产生腹泻,部分猪7天之后可自行恢复。

仔猪病毒性腹泻病会在不同的养殖场发生,同时有可能是在一个养猪场内呈现出持续发生或是间歇发生情况。

一般在疾病流行时间内,猪场病情持续时间为20天左右,中间间隔2-3个月还会重复出现,病情变化多集中于肠道与胃部,仔猪胃部会出现还未曾消化的凝乳块,胃部表面黏膜脱落,胃肠壁变薄,肠道毛萎缩,肠粘膜开始脱落、肠系膜淋巴结、肠内容物稀薄呈现出水样、腹股沟淋巴结水肿出血。

猪病毒性腹泻的流行病学临床特征鉴别诊断及防控措施猪病毒性腹泻(PED)是一种严重危害猪健康的传染病,广泛分布于全球范围内,并且在猪群中造成了严重的经济损失。

猪病毒性腹泻的流行病学、临床特征、鉴别诊断及防控措施对于猪的养殖及疫病防治具有重要意义。

一、病毒性腹泻的流行病学猪病毒性腹泻(PED)是由类PED病毒引起的急性病毒性肠炎,主要通过病毒排泄物传播。

猪病毒性腹泻在欧洲、亚洲、北美洲等地区广泛传播,造成了严重的经济损失。

PED 病毒对各个年龄段的猪都具有感染性,但最为严重的是对于出生后未满三周龄的小猪,感染率较高。

二、临床特征1. PED的主要临床表现为腹泻、脱水和呕吐等症状,患病的小猪腹泻严重,粪便呈黄绿色和水样便,伴有恶臭气味,身体虚弱,食欲不振。

2. PED病毒对猪的肠道黏膜有特殊的亲和性,可导致肠道黏膜继而会导致小肠黏膜下层水肿、充血、出血,严重者可致死。

3. PED患猪感染病毒后,一般会在24小时内出现临床症状,最严重时猪只能存活2-3天。

三、鉴别诊断PED病毒感染可表现为类似于非洲猪瘟、传染性胃肠炎和细菌性痢疾的临床症状,因此在诊断病毒感染时,需要注意进行鉴别诊断。

1. 通过病理组织学检测,可发现猪小肠黏膜上皮细胞严重脱落以及被破坏的形状和层次结构。

2. 通过病毒学检测可发现病毒抗原及病毒RNA,进一步明确病毒感染。

3. 通过分子生物学方法,如PCR技术等,可以直接检测出病毒的特异性基因,提高病毒的检测准确性。

四、防控措施1. 强化生物安全防控措施,严格控制外源性病毒侵入,保持良好的饲养环境卫生,隔离患病猪只。

2. 做好猪群的免疫工作,定期进行疫苗接种,提高猪体内的抗PED病毒能力。

3. 加强对病毒传播的控制,及时发现并处理患病猪只,避免病毒扩散传播。

4. 对于饲养环境及设备,要定期进行消毒,防止病毒在环境中的存留,避免病毒再次感染。

猪病毒性腹泻是一种对猪群健康造成严重威胁的疾病,它具有急性病程、临床症状明显、传播范围广泛等特点。

猪病毒性腹泻的流行病学临床特征鉴别诊断及防控措施猪病毒性腹泻(PED)是一种由猪病毒性腹泻病毒(PEDV)引起的急性传染性肠道疾病,主要表现为猪只的腹泻、呕吐、食欲不振和腹痛等症状。

PED在全球范围内广泛流行,给猪业造成了严重的经济损失。

了解PED的流行病学、临床特征、鉴别诊断及防控措施具有重要意义。

一、PED的流行病学特征PED是一种主要通过粪-口途径传播的疾病,易在经济密集的猪群中传播,尤其在幼猪中更为常见。

病毒在环境中具有较高的抵抗力,可在猪场环境中存活数周。

PEDV主要通过直接接触、消化道和呼吸道途径传播,也可通过间接接触传播。

食用受感染的猪肉制品也是传播PEDV的途径之一。

二、PED的临床特征1. 幼猪期PED幼猪一旦感染PEDV后,通常在24-72小时内出现腹泻、呕吐、食欲不振、腹痛等症状。

腹泻的粪便为黄色、水样质地,甚至出现血便。

感染后的幼猪死亡率高达80-100%。

2.成猪期PED成猪期PED的症状通常比较轻,主要表现为腹泻,但死亡率相对低一些。

三、PED的鉴别诊断PED的临床症状与其他猪肠道疾病如传染性胃肠炎、大肠炎等相似,因此需要进行实验室检测以进行鉴别诊断。

常用的实验室检测方法包括PCR、ELISA、病毒分离和免疫组化等。

四、PED的防控措施1. 加强饲养管理加强猪舍的卫生管理,保持猪舍干燥、通风良好,隔离新引进的猪只,并对饲料和饮水进行消毒处理。

2.加强人员卫生猪场工作人员在接触猪只后,应及时进行手部卫生。

3.加强疫苗接种目前已经研发出了一些PEDV疫苗,猪场可以根据疫情情况选择合适的疫苗进行接种。

4.加强检疫监管加强对猪只的检疫,对来自疫情高发地区的猪只进行隔离检疫。

对于PED的流行病学、临床特征、鉴别诊断及防控措施的研究和实施都是非常重要的。

只有通过全面的了解和科学的防控措施,才能有效地控制PED的传播,减少猪业的损失,保障猪业的健康发展。