渔父文言知识点-老师版

- 格式:doc

- 大小:16.50 KB

- 文档页数:2

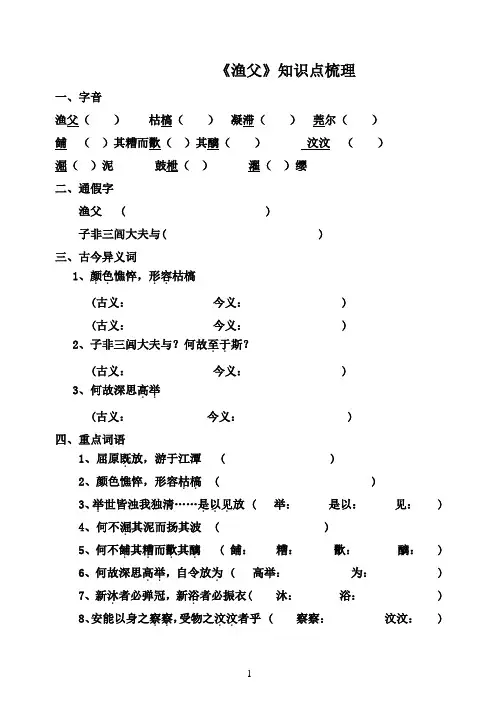

《渔父》知识点梳理一、字音渔父()枯槁()凝滞()莞尔()餔()其糟而歠()其醨()汶汶()淈()泥鼓枻()濯()缨二、通假字渔父 ( )子非三闾大夫与( )三、古今异义词1、颜色..枯槁..憔悴,形容(古义:今义: )(古义:今义: )2、子非三闾大夫与?何故至于..斯?(古义:今义: )3、何故深思高举..(古义:今义: )四、重点词语1、屈原既.放,游于江潭 ( )2、颜色憔悴,形容枯槁.. ( )3、举.世皆浊我独清……是以见...放 ( 举:是以:见: )4、何不淈.其泥而扬其波 ( )5、何不餔.其糟.而歠.其醨. ( 餔:糟:歠:醨: )6、何故深思高举..,自令放为. ( 高举:为: )7、新沐.者必弹冠,新浴.者必振衣( 沐:浴: )8、安能以身之察察..者乎 ( 察察:汶汶: ) ..,受物之汶汶9、渔父莞尔..而笑,鼓枻而去 ( 莞尔:枻: )10、沧浪之水清兮,可以濯.吾缨 ( )五、词类活用鼓.枻而去,乃歌.曰 ( )六、一词多义1.举(1)举世皆浊我独清 ( )(2)何故深思高举 ( )2.之(1) 渔父见而问之 ( )(2) 安能以身之察察 ( )(3) 沧浪之水浊兮,可以濯吾足 ( ) 3.于(1) 圣人不凝滞于物 ( )(2) 屈原既放,游于江潭( )(3) 何故至于斯 ( )4.而(1) 渔父见而问之 ( )(2) 而能与世推移 ( )(3) 渔父莞尔而笑 ( )七、古汉语句式1.子非三闾大夫与 ( )2.安能以身之察察,受物之汶汶者乎( )3.行吟泽畔( )4.遂去,不复与言( )5.屈原既放 ( )6.是以见放 ( )八、重点语句翻译1、屈原既放,游于江潭,行吟泽畔;颜色憔悴,形容枯槁。

2、举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放。

3、何故深思高举,自令放为?4、安能以身之察察,受物之汶汶者乎?……安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎?挣揣一个状元回来.()再休似此处栖迟。

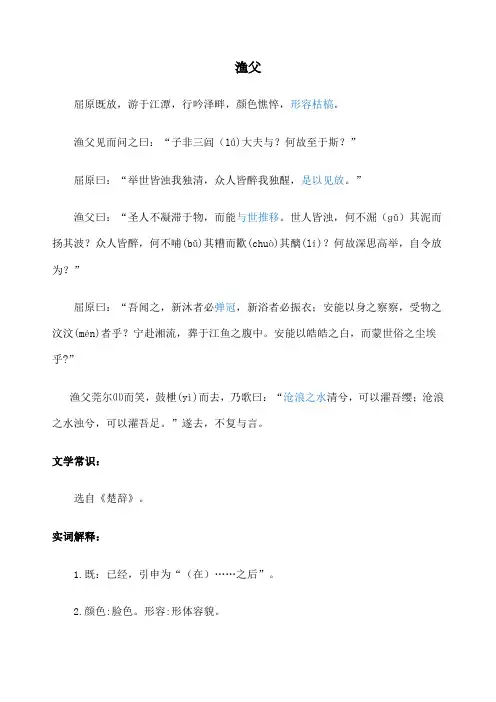

渔父屈原既放,游于江潭,行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。

渔父见而问之曰:“子非三闾(lǘ)大夫与?何故至于斯?”屈原曰:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放。

”渔父曰:“圣人不凝滞于物,而能与世推移。

世人皆浊,何不淈(ɡǔ)其泥而扬其波?众人皆醉,何不哺(bǔ)其糟而歠(chuò)其醨(lí)?何故深思高举,自令放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣;安能以身之察察,受物之汶汶(mén)者乎?宁赴湘流,葬于江鱼之腹中。

安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎?”渔父莞尔⑾而笑,鼓枻(yì)而去,乃歌曰:“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足。

”遂去,不复与言。

文学常识:选自《楚辞》。

实词解释:1.既:已经,引申为“(在)……之后”。

2.颜色:脸色。

形容:形体容貌。

3.三闾(lǘ)大夫:掌管楚国王族屈、景、昭三姓事务的官。

屈原曾任此职。

4.是以见放,是:因此。

以:能够。

5.淈(gǔ):搅浑。

6.哺(bū):吃,一作“哺”(bū)。

糟:酒糟。

歠(chuò):饮。

醨(lí):薄酒。

成语:哺糟歠醨7.高举:高出世俗的行为。

在文中与"深思"都是渔父对屈原的批评,有贬意,故译为(在行为上)自命清高。

举,举动。

8.沐:洗头。

9.浴:洗身,洗澡。

10.察察:皎洁的样子。

11.汶(wén)汶:污浊。

12.皓皓:洁白的或高洁的样子。

13.莞尔:微笑的样子。

14.鼓枻:摇摆着船桨。

.鼓:拍打。

枻(yì):船桨。

15.沧浪:水名,汉水的支流,在湖北境内。

或谓沧浪为水清澈的样子。

"沧浪之水清兮"四句:这首《沧浪歌》也见于《孟子·离娄上》,二"吾"字皆作"我"字。

16.濯:洗。

17.缨:系帽的带子,在颔下打结。

18.遂去,遂:于是。

《渔父》知识点梳理《渔父》是一篇经典的文学作品,具有丰富的内涵和值得探讨的知识点。

下面我们来详细梳理一下。

首先,从文学体裁来看,《渔父》属于辞赋一类。

辞赋是我国古代的一种文学样式,常常通过华丽的辞藻、丰富的想象和独特的结构来表达作者的思想感情。

在作者方面,一般认为《渔父》的作者是屈原。

屈原是我国战国时期伟大的爱国诗人,他的作品充满了对楚国命运的忧虑和对自身理想的坚持。

接下来,我们看一下文章的内容。

《渔父》以屈原被流放后与渔父的对话为主要情节。

屈原在江边徘徊,颜色憔悴,形容枯槁。

渔父见到他,询问他为何如此。

屈原回答说:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放。

”这句话充分展现了屈原坚守自己的高尚品德和政治理想,不愿意与世俗同流合污的决心。

而渔父则提出了另一种处世观点:“圣人不凝滞于物,而能与世推移。

世人皆浊,何不淈其泥而扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而歠其醨?”渔父认为,圣人应该顺应时势,不固执拘泥,能够灵活变通。

既然整个世界都浑浊不清,为什么不随波逐流呢?既然众人都沉醉不醒,为什么不跟着一起享受呢?屈原坚决地回应:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。

安能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴湘流,葬于江鱼之腹中。

安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎?”屈原表明自己要保持自身的高洁,不愿意受到世俗的玷污,宁愿投身江流,也不愿同流合污。

从人物形象塑造上来看,屈原的形象高大而坚定,他的坚守和不屈体现了一种伟大的精神追求。

渔父则代表了一种世俗的、随遇而安的处世态度。

在语言表达上,《渔父》简洁而有力,通过对话展现了两种截然不同的价值观的碰撞。

文中运用了对比的手法,将屈原的坚守与渔父的变通进行对比,更加突出了屈原精神的可贵。

对于文章的主题,《渔父》不仅仅是关于个人的处世选择,更是对社会现实和人生价值的深刻思考。

它反映了在混乱的世道中,人们对于道德、理想和现实的不同态度和抉择。

在文学影响方面,《渔父》对后世文学产生了深远的影响。

《渔父》知识点梳理《渔父》是一篇著名的古文课文,讲述了一个普通渔夫追求精神自由和追求内在满足的故事。

通过渔夫的经历,作者表达了对物质财富和虚荣名利的批判,强调追求精神上的自由与内心满足才是人生真正的价值所在。

在这篇文章中,有几个重要的知识点值得我们深入了解和梳理。

一、课文背景《渔父》是明代文学家冯梦龙创作的一篇小品散文。

文章发表于《警世通言》中,通过渔夫这个角色,展示了社会底层人物的智慧和追求,对社会现象进行了深刻的反思。

二、主要人物1. 渔父:渔父是一位普通的渔民,他放弃了追求财富和地位的机会,选择守住自己的小渔村,追求内心的宁静和自由。

他通过自己的努力,过上了简朴而幸福的生活。

2. 渔父的儿子:渔父的儿子破釜沉舟,勇敢地扬帆出海,希望通过打渔来改变家庭的命运。

三、主题思想1. 探讨生活追求:《渔父》通过渔父的故事,让人们反思生活的本质,追求精神自由和内心的满足才是人生真正的价值所在。

2. 批判虚荣名利:通过渔父的拒绝,作者批判了社会上追求物质财富和虚荣名利的现象,强调了追求内心宁静的重要性。

四、描写手法1. 夸张手法:文章采用夸张手法来突出渔父拒绝权臣官位和追求内心满足的决心和机智。

例如,渔父扔掉的曾国藩的官帽被风吹到百丈之高,形象生动地展示了渔父对官位的态度。

2. 对比手法:文章通过渔父和权臣的对比,凸显了渔父追求精神自由和内心满足的崇高品质。

渔父宁愿过着简朴的生活,也不愿追求虚荣的荣华富贵。

五、情感色彩1. 崇高情感:文章通过渔父的选择,表达了对精神自由和内心满足的向往和追求,唤起读者对崇高情感的共鸣和思考。

2. 幽默情趣:文章中穿插了一些幽默的细节,如渔父将曾国藩的官帽用草绳吊在房梁上,形象夸张地展示了渔父机智幽默的一面。

六、启示与反思1. 追求内心的宁静与满足:人生不仅仅是追求物质财富和虚荣名利,更重要的是追求精神上的自由和内心的满足。

只有获得内心的平安和满足,才能真正享受人生的意义。

《渔父》知识整理《渔父》文言知识整理一、文言虚词1.之(1) 代词。

渔父见而问之(代屈原)(2) 助词,定语后置的标志。

安能以身之察察(3) 助词,的。

沧浪之水浊兮,能够濯吾足2.于(1) 介词,被。

圣人不凝滞于物(2) 介词,在。

屈原既放,游于江潭(3) 介词,引出动作的对象。

何故至于斯3.而(1) 连词,表承接。

渔父见而问之(2) 连词,表转折。

而能与世推移(3) 连词,表修饰。

渔父莞尔而笑二、文言句式1.判定句子非三闾大夫与(“非”表否定判定)2.疑问句(1)自令放为(疑问语气词“为”,表疑问)(2)何故至于斯(疑问代词“何”,表疑问)(3)安能以身之察察,受物之汶汶者乎(疑问代词“安”与疑问语气词“乎”,表反问)(4)子非三闾大夫与(“非”与疑问语气词“与”,表反问)3.省略句(1)行吟(于)泽畔(省去介词“于”)(2)(渔父)遂去,不复与(之)言(前省去主语“渔父”,后省去介词宾语“之”)4.被动句(1)屈原既放(“放”,被流放之意)(2)是以见放(“见”表被动,相当于“被”)《渔父》基础知识整理1、通假字①渔父:通“甫”,古代对老年男子的尊称。

②子非三闾大夫与:通“欤”,句末语气词。

2、古今异义词①颜色憔悴:古义:脸色;今义:今多指色彩。

②形容枯槁:古义:形体容貌;今义:今指对事物的形象和性质加以描述。

③圣人不凝滞于物:古义:拘泥;今义:今指①停止流淌,不灵活;②凝聚。

④何故深思高举:古义:行为高出于世俗;今义:今指高高举起。

3、句式类型①行吟泽畔。

(省略句)②游于江潭。

(状语后置句)③是以见放。

(被动句)④圣人不凝滞于物。

(被动句)⑤安能以身之察察,受物之汶汶者乎?(定语后置句)⑥遂去,不复与言。

(省略句))《渔父》原文与参考译文:屈原既放,游于江潭,行吟泽畔;颜色憔悴,形容枯槁。

渔父见而问之曰:“子非三闾大夫与?何故至于斯?”屈原曰:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放。

”渔父曰:“圣人不凝滞于物,而能与世推移。

渔父文言文知识总结1. 文言文渔父有哪些句子背诵经常考试《渔父》1.屈原既放,游于江潭,行吟泽畔;颜色憔悴,形容枯槁。

屈原被放逐之后,在湘江一带游荡。

在江边上边走边唱,他脸色憔悴,形体容貌枯瘦。

2.举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放。

全天下都混浊,只有我还清白;所有人都醉了,只有我还醒着,所以被君王流放啊。

3.圣人不凝滞于物,而能与世推移。

圣人不拘泥于任何事物,并且能够随着世道而变化。

4.何故深思高举,自令放为?为什么您遇事深思,行为出众,以至于让自己被放逐呢?5.新沐者必弹冠,新浴者必振衣,安能以身之察察,受物之汶汶者乎?刚洗过头的人一定要弹去帽子上的尘土,刚洗过澡的人一定要抖净衣服上的泥灰。

怎么能让干净的身体去沾染污浊的外物呢?6.安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎?怎么能让洁白纯净的东西,蒙受世俗尘埃的玷污呢?7.沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足。

沧浪江的水清又清啊,可以洗我的头巾;沧浪江的水浊又浊啊,可以洗我的双脚。

2. 文言文《渔父》背景屈原被流放后,在故国处在一个危机当中、个人的事业处在挫折当中这样一个困厄的境地时,写下了这篇文章。

可以把渔父理解为真的屈原在泽畔碰到一个老人,可能还是一个打鱼的人,和他有过一番类似的谈话。

但是,也可能只是屈原自己把自己内心的矛盾,用一种文学的手法表现出来了,也就所谓自设问答。

这个渔父可能是个虚构的人,他内心里有两面,这两面在他心里形成了一种张力:一面就是社会既然如此,我何苦这么执着呢?我也有能力来适应它。

适应它,我的处境就会好起来,至少我不会处在危险的境界里。

这是一个声音。

可是另一个声音也同时在响,说,我的社会理想、我的政治理想、还有我自己人格的追求,不能够为一时的这种名利,或者是外界的这种诱惑、压力所动摇。

我要坚持。

那么这两种声音,他把它化为两个形象,就有了渔父和屈原的这番对话。

那么这个作品,我们想这样来理解,可能是符合实际情况的。

楚辞渔父知识点总结一、渔父的主题《渔父》是一首富有哲理的诗歌,通过渔父的忧虑与感慨,表达了他对生活的观念和态度。

渔父在诗中主要表达了对权力的反感、对忠贞的赞美、对自然的敬畏和对生活的感悟。

这些内容贯穿了整篇诗歌,成为了渔父的主题。

二、渔父的寓意《渔父》中反映了楚国社会的政治黑暗和贵族腐败的现实,渔父对这种现实感到不满和愤懑。

他期望通过努力工作,过上幸福的生活。

同时他对忠贞、自然和生活的感悟也寓意了诗人对美好生活的追求和向往。

三、渔父的文学特点1. 对比手法《渔父》使用了对比手法,通过对渔父自己和贵族的生活状态进行对比,展现了社会的不公和不平等,突出了诗人的思想和情感。

2. 借物抒情《渔父》运用了大量的自然景物描写,以渔父捕鱼的生活为背景,通过描绘江水、鱼群等自然景物,使诗歌更富有生活气息,更加生动。

3. 叙事性《渔父》采用了叙事性手法,通过渔父的日常活动和内心独白,生动地展现了渔父的思想感情和对生活的感悟,使整篇诗歌更富有情感和感染力。

四、渔父的影响《渔父》这篇楚辞以其深刻的内涵和优美的语言,成为了中国古代文学的瑰宝,对后世文学产生了深远的影响。

在中国古代文学史上,《渔父》被一直奉为经典之作,对后世的文学创作产生了巨大的影响。

同时,渔父的思想观念也影响了后世的文化和社会发展,成为了人们思考生活和社会问题的重要参考。

渔父这篇楚辞不仅仅是一篇优美的诗歌,更是一部社会写实的文学作品。

它以深刻的思想和优美的语言,表现了作者对生活的思考和感悟,传达了对社会不公不平和对美好生活的向往。

渔父的主题、寓意、文学特点以及影响都体现了这篇楚辞的重要价值和深远意义。

楚辞作为中国古代文学的重要组成部分,与其他文学形式共同构成了中国文学的璀璨历史,对中国文学的发展起到了重要的推动作用。

楚辞渔父知识点总结1. 诗歌背景《渔父》是屈原所作的楚辞之一,这首诗描绘了一个渔父在垂钓的过程中内心的感受和对世俗之事的淡然态度。

屈原是楚国的政治家和诗人,他在楚国被贬后,写下了大量的楚辞作品,表达了自己的志向、理想和情感。

这首《渔父》正是其中的一篇,它反映了屈原在离乱之际对清静、超脱的向往和追求。

2. 主题和意境《渔父》一诗通过描绘渔父垂钓的情景,表达了对安逸、自由、超脱境界的向往。

诗人以渔父的形象,抒发了自己对世俗纷扰的反感和呼唤清净心灵的向往。

整首诗以渔父的形象作比喻,表现了诗人对生活的烦恼和世俗的束缚的回避,同时又对自然的向往和规律的追求,诗歌亦以渔父之态度,对人生价值问题作了较为深刻的思考,尤其凸显了屈原对悲愤、苦痛的情感和对理想化、神化幻想的心理诉求。

3. 内容分析《渔父》一诗共分为四节,每节都以渔父的身影为主线,展开渔父的心理变化与对世俗的态度。

首节描写了渔父出海垂钓的情景,二、三节主要突出了渔父在垂钓过程中的心理活动和对世俗烦恼的回避,最后一节则是渔父的态度和心境得到进一步揭示,表现出诗人对超然境界的向往和对清静人生的追求。

4. 语言表达屈原的《渔父》一诗在语言表达上具有较强的音韵美和意境美。

整首诗借助排比、对偶、反复、含蓄的修辞手法,使诗歌的语言更加凝练、含蓄,语言简洁、流畅、朗读起来倍感悠远、抒情,给人以宁静、深沉的感受。

5. 经典之处《渔父》一诗通过对渔父的描绘,反映了屈原对世俗的看法与心灵追求。

整首诗以渔父的心情为基调,以垂钓的情景为背景,表现了屈原对现实生活的无奈与对理想生活的向往。

渔父的形象在诗中得到了艺术化处理,成为了一个超脱世俗的典型形象,抒发了屈原自己对世俗的鄙夷与对理想的向往,尤其在最后一节“夫子既已成名,仕途复可明。

架舟而漕航,毋乃望风行。

”一句中,更是对时政的不满和对自己理想化的幻想。

这些笼统的描写又应用了具体的一案,密切结合,既增强了个性化的传神力,又能表现出主观态度。

苏教版高中语文必修五《渔父》文言基础知识汇总(自己整理,精心校对,无任何错误)

一、指出下列句中的通假字并解释

1.渔父()

二、指出下列句中的古今异义词并写出古义

1.颜色憔悴,形容枯槁()()

2.何故至于斯()

3.圣人不凝滞于物()

4.何故深思高举,自令放为()

三、指出下列句中加点字的活用类型并解释

1.鼓.枻而去()

2.乃歌.曰()

3.安能以皓皓之白.,而蒙世俗之尘埃乎()

四、指出下列句子的句式类型

1.安能以身之察察()

2.屈原既放()

3.游于江潭()

4.行吟泽畔()

5.是以见放()

6.圣人不凝滞于物()

7.葬于江鱼之腹中()

8.子非三闾大夫与()

9.遂去,不复与言()。

1欢迎下载精品文档 《渔父》知识点梳理一给下面加点字注音。

渔父(f U )枯槁(g d o )凝滞(zh I )莞尔(wen )鼓枻(y 1)濯(zhu 6)缨 餔(b 口)其糟而歠(chu b )其醨(I 1)汶汶(m 缶)淈(g U )泥 二指出下列通假字。

渔父“父”通“甫”,古代对老年男子的尊称。

子非三闾大夫与 “与”通“欤” 句末语气词 三指出加点字的活用现象并解释。

安能以皓皓之白 形容词用作名词 洁白的身体。

鼓枻而去,乃歌.曰 四指出下列划线词语的古代意思。

1颜色憔悴2形容枯槁 3何故至于斯? 4何故深思高举 5圣人不凝滞于物 五一词多义 1举① 举世皆浊我独清② 何故深思高举③ 杀人如不能举,刑人如恐不胜2游① 屈原既放,游于江潭② 秦时与臣游,项伯杀人,臣活之③ 二十而南游江淮3于① 圣人不凝滞于物② 屈原既放,游于江潭③ 宁赴湘流,葬于江鱼之腹中 4见① 众人皆醉我独醒,是以见放 ② 慈父见背六指出下列句子的句式特点。

1子非三闾大夫与2安能以身之察察,受物之汶汶者乎 3行吟泽畔 遂去,不复与言 5屈原既放 自令放为名词活用作动词 鼓:敲打;歌,唱歌。

古义:脸色,面色 古义:形体容貌 古义:至V 。

今义: 古义:行为高出世俗 古义:拘泥,执著。

今义:颜料或染料。

今义:对事物的形象或性质加以描述。

表示另提一件事情。

今义:把东西举高。

今义:停止流动。

游荡,徘徊 交际,交往 旅行,外出求学或求官 介词,被。

介词,在。

介词,到」 被 放在动词前面,翻译为“我” 判断句,“非”表否定判断 定语后置 省略句,省去介词“于”;状语后置句 省略句,前省去主语和介词的宾语 被动句,“放”,被流放之意2欢迎下载精品文档被动句,“见”表被动,相当于“被” 被动句,“于“表被动 以后,已经 枯瘦 是以:因此见:表被动,被 搅浑 餔:吃。

糟:酒糟。

歠:饮。

醨:薄酒。

高举:指行为高出于世俗。

渔父一、通假字渔父见而问之曰 (“______”同“______”,______)二、古今异义1.颜色..憔悴古义:___________________今义:由物体发射、反射或透过的光波通过视觉所产生的印象2.形容..枯槁古义:___________________ 今义:对事物的形象或性质加以描述3.何故至于..斯古义:___________________今义:①动词,表示达到某种程度;②介词,表示另提一事4.何故深思高举..古义:___________________今义:指高高地举起5.沧浪之水清兮,可以..濯吾缨古义:___________________ 今义:表示可能或能够;表示许可三、一词多义1. 不复与言()山重水复疑无路,柳暗花明又一村(《游山西村》)()复师道之不复可知矣(《师说》)()不敢出一言以复(《送东阳马生序》)( ⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩)2 ⎧⎨⎩何故至于斯 ().斯斯天下之民至焉(《寡人之于国也》)()3. ⎧⎨⎩渔父莞尔而笑 ()笑重为乡党所笑(《报任安书》) ()4 ·鼓枻而去 ()秦王与赵王会饮,令赵王鼓瑟(《廉颇蔺相如列传》) ().鼓填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走(《寡人之于国也》) ()一片神鸦社鼓(《永遇乐京口北固亭怀古》) ( ⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩) 5 ⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩可以濯吾足 ()今南方已定,兵甲已足(《出师表》) ().足吾庐独破受冻死亦足(《茅屋为秋风所破歌》) ()不足为外人道也(《桃花源记》) ()6 ?⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩屈原既放 ()或因寄所托,放浪形骸之外(《兰亭集序》) ().放沉吟放拨插弦中(《琵琶行并序》) ()网罗天下放失旧闻(《报任安书》) ()四、词类活用(一)名词的活用名词作动词(1)鼓.枻而去 ( )(2)乃歌.曰:“沧浪之水……” ( )(二)形容词的活用形容词作名词安能以皓皓之白. ( ) 五、判断下列文言句式的类型并翻译1.子非三闾大夫与? ( )翻译:_______________________________________________________2.屈原既放。

苏教版语文必修渔父五知识点苏教版语文必修五渔父知识点一、文言虚词1.之(1) 代词。

渔父见而问之(代屈原)(2) 助词,定语后置的标志。

安能以身之察察(3) 助词,的。

沧浪之水浊兮,可以濯吾足2.于(1) 介词,被。

圣人不凝滞于物(2) 介词,在。

屈原既放,游于江潭(3) 介词,引出动作的对象。

何故至于斯3.而(1) 连词,表承接。

渔父见而问之(2) 连词,表转折。

而能与世推移(3) 连词,表修饰。

渔父莞尔而笑二、文言句式1.判断句子非三闾大夫与(“非〞表否定判断)2.疑问句(1)自令放为(疑问语气词“为〞,表疑问)(2)何故至于斯(疑问代词“何〞,表疑问)(3)安能以身之察察,受物之汶汶者乎(疑问代词“安〞与疑问语气词“乎〞,表反问)(4)子非三闾大夫与(“非〞与疑问语气词“与〞,表反问) 3.省略句(1)行吟(于)泽畔(省去介词“于〞)(2)(渔父)遂去,不复与(之)言(前省去主语“渔父〞,后省去介词宾语“之〞)4.被动句(1)屈原既放(“放〞,被流放之意)(2)是以见放(“见〞表被动,相当于“被〞)苏教版语文必修五学习方法1、注重日常积累:语文考验的是自己肚中的墨水,若是自己没有一定知识累积的话,语文成绩自然不高。

所以想要提升语文成绩,平时更应该注重诗词好句的积累。

2、学会理解文章:通过理清文章的结构层次,明确课文的内在逻辑,把结构层级作为记忆线索,形成知识网络,更能方便记忆。

3、学会观察周围:写作是源于生活的,最打动人的往往是细节之处。

所以平时要多观察生活,写作时多做细节描写,才能真正为作文进行润色,让老师能眼前一亮。

苏教版语文必修五学习技巧1、课前预习,除了结合脚注疏通文意之外,还应当进行详细的圈点勾画,结合语境,反复揣摩,找出自己暂时还无法理解的东西,对那些与现代汉语不同的地方,一定要加倍注意。

当然,有条件的话,还应当搜集相关的资料,以备不时之需。

在预习的时候,千万别忘记了反复诵读课文,如果有时间,还可以将不懂的地方制作成问题卡片,以便上课时及时与老师交流或互动,切忌不懂装懂。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==渔夫知识点篇一:《渔父》知识点梳理《渔父》知识点梳理一、字音渔父()枯槁()凝滞()莞尔()餔()其糟而歠()其醨()汶汶()淈()泥鼓枻()濯()缨二、通假字渔父子非三闾大夫与三、古今异义词1、颜色..憔悴,形容..枯槁古义:今义:古义:今义:2、子非三闾大夫与?何故至于..斯?古义:今义:3、何故深思高举..古义:今义:四、重点词语1、屈原既.放,游于江潭2、颜色憔悴,形容枯槁..3、举.世皆浊我独清??是以见...放举:4、何不淈.其泥而扬其波 5、何不餔.其糟.而歠.其醨.餔:糟:6、何故深思高举..,自令放为.高举: 7、新沐.者必弹冠,新浴.者必振衣沐:8、安能以身之察察..,受物之汶汶..者乎 9、渔父莞尔..而笑,鼓而去莞尔: 10、沧浪之水清兮,可以濯.吾缨五、词类活用鼓.枻而去,乃歌.曰是以:歠:为:浴:察察:枻:见:醨:汶汶:六、一词多义 1.举(1)举世皆浊我独清(2)何故深思高举 2.之(1) 渔父见而问之 (2) 安能以身之察察(3) 沧浪之水浊兮,可以濯吾足 3.于(1) 圣人不凝滞于物 (2) 屈原既放,游于江潭 (3) 何故至于斯4.而(1) 渔父见而问之 (2) 而能与世推移 (3) 渔父莞尔而笑七、古汉语句式1.判断句子非三闾大夫与 2.定语后置安能以身之察察,受物之汶汶者乎 3.省略句行吟泽畔遂去,不复与言 4.被动句屈原既放是以见放八、重点语句翻译1、屈原既放,游于江潭,行吟泽畔;颜色憔悴,形容枯槁。

2、举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放。

3、何故深思高举,自令放为?4、安能以身之察察,受物之汶汶者乎???安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎?《渔父》知识点梳理一、字音渔父(fǔ)枯槁(gǎo)凝滞(zhì)莞尔(wǎn)餔(bū)其糟而歠(chu?)其醨(lí)汶汶(mén)淈(gǔ)泥鼓枻(yì)濯(zhu?)缨二、通假字渔父“父” 通“甫”,古代对老年男子的尊称。

渔父

屈原既(已经)放,游于江潭(状语后置),行吟泽畔,颜色(古今异义,脸色)憔悴,形容(形体容貌)枯槁。

渔父(古代对别人尊称)见而问之曰:“子非三闾大夫与(同“欤”,语气词,吗)?何故至于斯?”屈原曰:“举(全)世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是(这)以(因为)见(被)放。

”

渔父曰:“圣人不凝滞(执着)于物,而能与世推移。

世人皆浊,何不淈(搅浑)其泥而扬其波?众人皆醉,何不餔(吃)其糟而歠其醨?何故深思高(高出世俗)举(行为),自令放(被流放)为(语气词,呢)?”

屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振(抖动)衣;安能以身之察察(皎洁的样子),受物之汶汶者乎?宁赴湘流,葬于江鱼之腹中。

安能以皓皓之白(形作名,洁白的身体),而蒙世俗之尘埃乎?”

渔父莞尔而笑,鼓(名动,敲打)枻(桨)而去,乃歌(名动,唱歌)曰:“沧浪之水清兮,可以濯(洗涤)吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足。

”遂去,不复与言。

《渔父》知识点梳理

一给下面加点字注音。

渔父.(fǔ)枯槁.(gǎo)凝滞.(zhì)莞.尔(wǎn)鼓枻.(yì)濯.(zhuó)缨

餔.(bū)其糟而歠.(chuò)其醨.(lí)汶.汶(mén)淈.(gǔ)泥

二指出下列通假字。

渔父“父”通“甫”,古代对老年男子的尊称。

子非三闾大夫与“与”通“欤”句末语气词

三指出加点字的活用现象并解释。

安能以皓皓之白.形容词用作名词洁白的身体。

鼓.枻而去,乃歌.曰名词活用作动词鼓:敲打;歌,唱歌。

四指出下列划线词语的古代意思。

1 颜色憔悴古义:脸色,面色今义:颜料或染料。

2 形容枯槁古义:形体容貌今义:对事物的形象或性质加以描述。

3 何故至于斯?古义:到。

今义:表示另提一件事情。

4 何故深思高举古义:行为高出世俗今义:把东西举高。

5 圣人不凝滞于物古义:拘泥,执著。

今义:停止流动。

五一词多义

1 举

①举世皆浊我独清全

②何故深思高举行为

③杀人如不能举,刑人如恐不胜尽,完

2 游

①屈原既放,游于江潭游荡,徘徊

②秦时与臣游,项伯杀人,臣活之交际,交往

③二十而南游江淮旅行,外出求学或求官

3 于

①圣人不凝滞于物介词,被。

②屈原既放,游于江潭介词,在。

③宁赴湘流,葬于江鱼之腹中介词,到

4见

①众人皆醉我独醒,是以见放被

②慈父见背放在动词前面,翻译为“我”

六指出下列句子的句式特点。

1 子非三闾大夫与判断句,“非”表否定判断

2 安能以身之察察,受物之汶汶者乎定语后置

3行吟泽畔省略句,省去介词“于”;状语后置句

遂去,不复与言省略句,前省去主语和介词的宾语

5 屈原既放自令放为被动句,“放”,被流放之意

是以见放被动句,“见”表被动,相当于“被”

圣人不凝滞于物被动句,“于“表被动

七解释加点的字或划线的词语。

1 屈原既.放,游于江潭以后,已经

2 颜色憔悴,形容枯槁

..枯瘦

3 举世皆浊我独清,是以见.放是以:因此见:表被动,被

4 何不淈.其泥而扬其波搅浑

5 何不餔.其糟.而歠.其醨.餔:吃。

糟:酒糟。

歠:饮。

醨:薄酒。

6 何故深思高举

..,自令放为.高举:指行为高出于世俗。

为:句末语气词,呢。

7、新沐.者必弹冠,新浴.者必振衣沐:洗头。

浴:洗身。

8、安能以身之察察

..者乎察察:皎洁的样子。

汶汶:玷辱。

..,受物之汶汶

9、渔父莞尔而笑,鼓枻.而去莞尔:微笑的样子。

枻:桨。

10、沧浪之水清兮,可以濯.吾缨洗。

八翻译下列句子。

1屈原既放,游于江潭,行吟泽畔;颜色憔悴,形容枯槁。

屈原被放逐之后,在湘江一带游荡。

他在水边边走边唱,脸色憔悴,形体容貌容枯瘦。

2 举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放。

全世上都肮脏只有我干净,个个都醉了唯独我清醒,因此被放逐。

3 何故深思高举,自令放为?

为什么要遇事深思行为高出世俗,使自己被放逐呢?

4 安能以身之察察,受物之汶汶者乎?…安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎?

怎么能用皎洁的身体蒙受外物的玷辱?…怎么能用洁白的身体蒙受世俗尘埃(污浊)呢?九名句默写

1 举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放

2 圣人不凝滞于物,而能与世推移。

3 吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣;安能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴湘流,葬于江鱼之腹中。

安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎!

5 沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足。