欧盟区域政策历史演进及对中国的启示.docx

- 格式:docx

- 大小:24.56 KB

- 文档页数:5

欧盟在促进地区经济发展及国际区域合作领域的成功经验第一篇:欧盟在促进地区经济发展及国际区域合作领域的成功经验欧盟促进地区发展的经验及对我国的启示国家发改委地区经济司“国际区域合作”赴比利时培训团一、欧盟的基本概况欧洲联合进程已逾60年,先后经历了煤钢联营、经济共同体、统一大市场、经济货币联盟四个发展阶段。

1993年,原欧洲共同体的12个成员国批准了《欧盟条约》(也即《马斯特里赫特条约》),欧洲联盟(简称欧盟)正式成立。

2004 年5 月,欧盟吸收波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、塞浦路斯、马耳他10 国入盟,使其成员国增至25 个。

2007 年,罗马尼亚、保加利亚即将入盟;此外,土耳其、克罗地亚等国家的入盟问题也在讨论之中。

这样,欧盟将成为拥有4.5亿人口、GDP总值逾10 万亿美元,西起大西洋,东与俄罗斯、独联体接壤,北到波罗地海,南与地中海比邻的“大欧盟”。

经过60年的努力,欧洲一体化建设在经济金融、外交安全、内政司法三大领域都取得了不同程度的进展。

目前,欧盟经济总量和国际贸易量已超过美国,成为世界上最大的经济体,欧元已成为了第二大国际货币。

此外,欧盟在独立防务和共同外交上取得重要进展;在制定共同移民和难民政策、打击跨国犯罪上取得一致,并决定建立统一司法区,推动成员国的法律趋同。

欧盟已名副其实地成为了世界上一体化程度最高,综合实力最强的国家联合体。

欧洲一体化建设之所以取得上述骄人成绩不是偶然的。

这里既有主观因素,也有客观原因。

欧洲各国在历史背景、文化传统、价值观念、经济水平等方面差异不大,而且从地缘政治、地缘经济角度看,又从来是分分合合,密切相联的。

欧洲历史上战乱不断,使欧洲国家失去了昔日称雄世界的地位。

为求和平、谋发展,恢复昔日的辉煌,欧洲各国理性地选择了一条捐弃前嫌、联合发展的道路。

因此,欧洲一体化有其内在的驱动力。

欧盟的不断扩大给新、老成员国都带来了不小的发展机遇,但也提出了严峻挑战。

欧盟经济一体化中区域政策的效果研究———兼论对中国参与区域经济合作的启示张晓静博士2007年3月25日是《罗马条约》签署50周年纪念日。

50年来,欧盟在经济一体化的道路上建立了一座座里程碑,也遇到了种种困难和坎坷,尤其是随着经济一体化的深化与扩大,高度发达的“富裕地区”与欠发达的“贫困地区”之间的差距在拉大。

50年后的今天,欧盟已成为迄今为止一体化程度最高、制度建设最完备的一体化组织。

欧洲经济一体化之所以能够取得如此大的成就,从某种程度上看,是因为正确处理了一体化过程中的经济发展水平差距问题。

这将给我国参与区域经济合作,尤其是东亚区域经济合作带来许多启示。

一、欧盟经济一体化及其区域差距的演变 经济一体化是指一国内部、不同国家之间或不同经济体之间自下而上(企业、市场和消费驱动)或自上而下(政府等官方命令驱动)地采取各种措施实现成员间互惠互利的制度性安排,以增强区域凝聚力,达到区域内资源的最优配置。

欧盟是欧洲区域性经济一体化的制度性安排,也是目前世界上最为成功的区域经济一体化的典范。

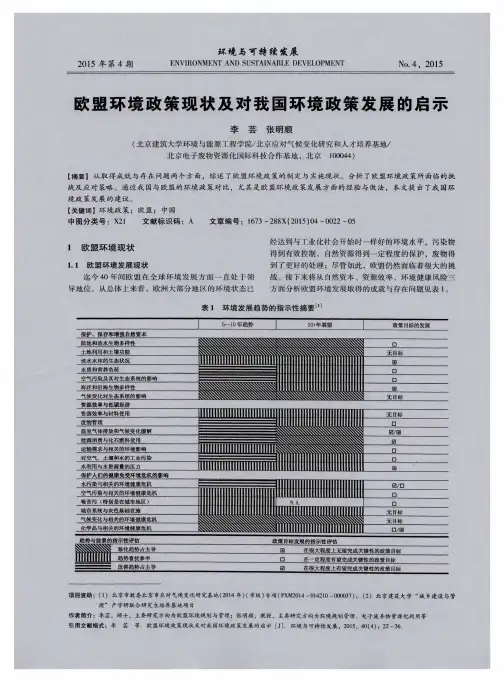

图1 欧盟的深化(一)欧盟的扩大与深化11欧盟的扩大欧盟的扩大主要表现为成员数量的增加。

1957年3月25日,签订《罗马条约》的创始国有法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡六国。

到1973年该组织吸收了英国、爱尔兰和丹麦三个国家,使其成员国达到9个,1981年吸收希腊参加,10国形成了欧洲联盟的核心。

1986年葡萄牙和西班牙加入欧盟,从欧洲经济一体化的外圈移到内圈。

1995年1月1日,奥地利、芬兰和瑞典加入欧盟,欧洲经济一体化的内圈再次扩大。

2004年5月1日,欧洲联盟终于实现了历史上第5次、也是规模最大的、最近的内圈的扩大。

中东欧8个国家,即波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛与斯洛文尼亚,以及塞浦路斯和马耳他两个地中海国家,终于正式加入欧盟。

这是欧盟首次从西欧地区向中东欧地区扩展,故被称为“东扩”。

欧洲区域一体化的发展趋势及对中国的启示自2012年以来,欧洲联盟一直处于财政危机的漩涡中。

经济衰退和政治不稳定使得欧洲区域一体化失去了一定的动力。

然而,在欧洲经济状况逐渐恢复,并通过各种改革措施增强联合体一体性的努力下,欧洲区域一体化再次成为全球关注的焦点。

本文将探讨欧洲区域一体化的发展趋势以及对中国的启示。

1. 欧洲区域一体化的发展历程欧洲区域一体化可以追溯到20世纪初。

在第一次和第二次世界大战之后,欧洲各国之间出现了一定的紧张局势。

于是,人们开始寻求减少这种紧张局势的方法。

1951年,法国、意大利、比利时、卢森堡、荷兰和德国签署了《巴黎条约》,成立欧洲煤钢联盟。

该联盟旨在加强欧洲各国之间的经济合作,最终实现欧洲一体化。

随着时间的推移,欧洲区域一体化逐渐加深。

1957年,欧洲共同市场成立,标志着欧盟进入了一个真正的区域一体化阶段。

在接下来的几十年里,欧洲联盟不断扩大,1995年加入欧盟的国家共有15个,2004年扩大至25个。

2007年,罗马尼亚和保加利亚成为了欧盟的新成员。

如今,欧洲联盟已经成为一个包括28个成员国的大联盟,涵盖了整个欧洲的大多数地区。

2. 欧洲区域一体化的发展趋势欧洲区域一体化的发展始终是一个漫长的过程,但近年来,欧洲联盟的一体化趋势更加明显。

主要体现在以下几个方面:(1)深化区域一体化欧洲联盟一直致力于深化区域一体化。

例如,在2012年到2013年间,欧洲联盟通过《"兑现承诺、发挥合作和增进信任的路线图"》来加强一体化。

该路线图旨在深化欧元区的一体化,加强金融监管,增强财政一体化,建立欧洲银行联盟等机构,以建立一个更加紧密、更有弹性、更具协同性的欧洲联盟。

(2)建立联合国家和多边机构欧洲联盟还通过建立联合国家和多边机构,促进区域一体化。

例如,欧盟发展基金会(EDF)、欧洲稳定机制(ESM)和欧洲投资银行(EIB)等机构帮助加强欧盟成员国的统一规划,并提供资金来支持成员国的经济发展。

近年来,随着双边关系的深入发展,中国与欧盟在区域发展策略上的合作与互动也愈发频繁。

2013年10月,以“深化中国-欧盟地区间合作,共同促进创新并提高竞争力”为主题的第八届中国-欧盟区域政策对话会在比利时布鲁塞尔成功召开,标志着中欧区域合作深化和创新进入一个新阶段。

事实上,欧盟自成立以来经过半个多世纪的探索,在实现区域一体化道路上的经验已成为世界各国学习的典范。

而我国自新中国建立以来,在实现区域协调发展上也进行了有力的政策探索,虽然取得了较为显著成效,但仍存在进一步优化和完善的空间。

因此,对中欧区域政策进行比较分析,有利于进一步完善我国区域发展政策框架,促进区域经济的协调发展。

一、欧盟区域政策历史演进及特征分析1.1957年-1993年:政策框架的逐渐形成1957年-1993年期间,欧盟区域政策先后经历了以欧洲社会基金(ESF)、欧洲区域发展基金(ERDP )以及重新整合之后形成的结构基金为主要政策工具的演化历程,并逐渐建立起了欧盟区域政策的法律法规、政策工具以及管理模式。

《罗马条约》强调消除分裂欧洲的各种障碍,加强各成员国经济的联结,保证协调发展,以及建立更加紧密的联盟基础,为欧洲一体化奠定了法律基础。

1988年颁布的《单一欧洲法令》实际是《罗马条约》的更新,它主要强调了欧洲政治合作,对组织机构设置和权限进行了修改,同时强调各成员国在货币政策和社会政策的协调。

1992年通过的《欧洲联盟条约》则是对《罗马条约》的进一步修订,它为欧共体建立政治联盟和经济与货币联盟确立了目标与步骤。

正是这三部条约,为欧盟区域政策体系构建了基本的框架与方向。

但是,《罗马条约》强调依赖市场的力量,单纯依靠建立关税同盟消除成员国之间的贸易壁垒和贸易摩擦来实现市场统一,没有提出明确的区域发展政策和计划,加之投入额度较小,导致政策收效甚微。

《单一欧洲法令》和《欧洲联盟条约》虽然更加强调成员国之间的合作与联系,在目标上也涉及到促进落后地区和衰退地区经济的发展和结构调整,但这并不是这一阶段的突出特征。

欧盟社会政策的历史发展及其启示[内容提要]自罗马条约签订之日起,欧盟社会政策的发展经历了由小到大、由零敲碎打到系统的变化,大致可划分为四个阶段:即萌芽和产生、重视与发展、确立政策发展的框架、社会政策成为欧盟主要基石;欧盟的最终目的是实现从经济联盟到货币联盟、再到社会联盟的演变。

欧盟要建立的社会模式体现了欧盟人民共有的价值观:民主、正义、参与、社会对话以及加强社会团结和社会融合。

人是这样社会模式的中心,它应当建立在对人的尊严——小至工作场所,大至整个社会——尊敬的原则基础上。

该社会模式现在已经越来越被认为既是欧盟经济发展的重要因素,也是现代高度文明的特征。

研究欧盟社会政策,对我国的社会保护与社会保障建设具有重要的借鉴意义。

[关键词]欧盟/社会政策/社会公平社会政策这个概念,传统上有两种定义。

一种是英国和美国学界的定义,即是政府为直接满足人民的社会需求或福利需求而制定的政策,它一般包括社会保障、健康、公共服务、住房政策、教育政策等几个方面;社会保障又包括工伤和疾病、失业救济、养老金、家庭补贴和医疗等。

另一种是德国学界的定义,主要是指政府关于就业、劳动力和劳动力市场管理的政策。

日本社会学界在20世纪70年代以前多沿用德国的定义,70年代后转向了英美的定义。

不过,自20世纪80年代以来,国际社会学界倡导将两种定义统合起来的声音越来越高涨。

[1] 英国着名社会学者M.克伦曼和D.皮阿查德认为,欧盟的社会政策包括两个方面:社会规定或服务:教育、住房、个人的社会服务和社会保障。

为了某些社会目的的干涉:宗教政策、农业和工业政策、环境政策、性别平等、种族关系等,这种干涉的形式主要是“规定、财政或资助、直接的法规”。

简单讲的话,欧盟社会政策就是:“社会领域中所有的政策,包括劳动力市场政策。

”具体讲,主要包括产业关系与社会对话,就业与劳动力市场,社会保障、社会保护与生活条件,健康与安全等。

由此可看出,欧盟的社会政策似乎更象是英国定义和德国定义的混合。

欧洲经验对我国建设和谐社会的启示在人类历史上曾经出现过多种局部和谐的局面,但这些局部的和谐每每都是因为生产力的发展而被打破。

在西欧,生产力的发展创造了现代工业文明,但是,生产关系的滞后和社会各种矛盾的积累最终导致了人类历史上最惨烈的战争。

第二次世界大战结束以后,欧洲人总结了导致战争的制度原因,认为市场力量和有组织的社会力量之间的冲突,是西欧社会的深刻弊病,自由主义的国家不仅没有制约市场力量,反而支持和怂恿这些力量在世界上进行恶性竞争,直至酿成战争。

战争既破坏了市场,也摧毁了国家。

所以,在第二次世界大战废墟上重建的国家,不应再是自由主义的国家,而是奉行凯恩斯主义的福利国家,是运用国家机器,有效地平衡竞争性的劳动市场和大众民主的政治制度,并通过收入转移,对社会进行保护性干预的国家,是经济力量、政治力量和社会力量相对平衡、相互制约的国家。

这种国家形态既运用法律手段,也使用道德工具。

西欧福利国家的相互制约机制是人类寻求“和谐”的一次制度创造,但是它在平稳运行了30年左右之后出现了裂痕。

虽经多次修补,仍然困难重重,究其原因是福利国家的机制虽然在一段时间里促进了生产力的发展,但是随后又由于其机制的刚性而束缚了生产力的发展。

西欧的近代史就是在强调发展与注重平衡之间不断进行调整的历史。

从20世纪60年代到70年代,西欧各国政府的财政转移高达国民经济的50%,甚至更多。

国家建立了许多规则,对于经济和社会生活进行大规模的干预,在国与国之间竖起了高高的壁垒,妨碍资本的自由流动和资源的合理配置。

对于这种国内规则的威胁主要来自于境外。

20世纪70年代第一次石油危机之后,面对来自国际市场的挑战,欧洲各个福利国家纷纷采取干预措施,保护本国的产业。

这样一来,国家干预政策就做了大量违反经济规律的事情。

接着,欧洲经济开始减速,欧洲人却加大了政府干预的力度,结果导致了更加严重的通货膨胀。

与此同时,日本和亚洲四小龙开始经历快速发展。

欧洲人到了20世纪80年代中期开始认识到,欧洲的问题不是周期性的,而是结构性的,是经济发展的动力受到了约束。

欧盟农业补贴政策的演进及其对我国的启示欧盟现有28个成员国,总人口达5.06亿,耕地面积总共有1.064亿公顷。

作为世界上最大的区域经济体,自建立伊始,欧共同体(欧盟前身)就通过标准化法律制度,制定共同农业政策(Common Agricultural Policy,CAP):采取单一市场原则,对内取消各种贸易壁垒,对外制定统一关税;采取共同体优先原则,成员国之间农产品贸易优先,且优惠于外部国家;采取共同财政原则,各成员国按一定比例,共同承担农业财政支出。

半个世纪以来,经多次调整和改革,欧盟已成为国际农产品贸易主体之一,其农业现代化水平稳居世界前列;欧盟农业条件与我国相近,其一体化初期区域经济和工农“二元”特点,又与我国目前较为类似。

因此,欧盟经过长期调整改革形成的完善的农业补贴政策,对我国颇具借鉴意义。

深入了解和分析欧盟农业补贴制度的演进及其特点,对我国今后制定科学、合理的农业补贴政策,最终实现农业可持续发展意义重大。

一、欧盟农业补贴政策的改革演进(一)农产品价格支持政策参考价格:居于价格体系的中心,大于或等于干预价格。

对实施公共干预的谷物、肉类和乳制品等,依据欧盟最供不应求地区的市场价格确定。

与原目标价格不同,参考价格生产指导性较弱,非价格上限,仅是计算农产品干预价格的依据。

从实际销售价看,改革前接近目标价格,改革后多数高于参考价格。

干预价格:农产品最低下浮价格,形成方式有三种:一是等于参考价格,二为参考价格的一定比例,三是通过招标形成。

与之前根据最大产粮区法国奥尔姆生产成本与市场制定,且低于目标价格6-9%,区别非常明显。

当市场价低于干预价格时,政府将以该价收购,或给予农户差价补贴,保障最低收入。

边境价格:非欧盟国家谷物、肉禽蛋、奶制品和糖类等,运达欧盟边境的到岸价,再加上进口税而成。

由于实施关税高峰,通常大于参考价格和干预价格。

实质建立一种保护性“闸门制度”,避免外部低价农产品倾销。

与原门槛价格区别,进口税由欧盟在多双边谈判中确定,而差价税则用门槛价格减去到岸价。

年欧洲联盟成立反思区域一体化是推动合作与发展的有效途径(正文)2027年欧洲联盟成立已经过去了50年,这是一个值得反思的里程碑。

区域一体化作为欧洲联盟的核心理念,对于推动合作与发展发挥着重要的作用。

然而,区域一体化的发展过程中也不乏问题与挑战。

本文将对欧洲联盟成立以来的区域一体化经验进行反思,并探讨其作为推动合作与发展的有效途径。

一、历史背景与欧洲联盟的形成欧洲联盟的成立源于第二次世界大战带来的深刻教训。

为了避免战争的重演,欧洲国家决心通过区域一体化,实现和平与合作。

1957年,法国、德意志联邦共和国、意大利、比利时、荷兰和卢森堡签署了《罗马条约》,奠定了欧洲经济共同体的基础。

随后,欧洲联盟不断扩大和深化,成为世界最成功的区域一体化组织之一。

二、区域一体化的成果与价值欧洲联盟的区域一体化取得了丰硕的成果。

首先,通过取消关税和贸易壁垒,实现了欧洲内部的自由贸易和资本自由流动,促进了经济的繁荣。

其次,欧洲联盟在环境保护、法治建设、社会福利等领域进行了广泛的合作与协调,提高了欧洲地区的整体福利水平。

最重要的是,欧洲联盟确立了共同的价值观,维护了人权、民主和法治的核心原则,为欧洲地区的和平稳定提供了坚实的保障。

三、区域一体化的问题与挑战然而,欧洲联盟的区域一体化也面临着一系列问题与挑战。

首先,欧债危机的爆发暴露了欧元区建设的不足,揭示了欧洲联盟在经济一体化方面的弱点。

其次,欧洲联盟内部存在着不平等和不公平的问题,一些成员国之间的经济发展差距扩大,导致了民粹主义和反欧情绪的抬头。

此外,区域一体化也带来了主权的转移和国家利益的调整,这对于一些国家来说是一种挑战。

四、区域一体化的启示与展望欧洲联盟的区域一体化经验给予我们一些启示。

首先,合作是推动区域一体化的基础,只有通过各方的共同努力和理解,才能实现利益的最大化。

其次,区域一体化需要坚定的政治意愿和领导力,只有有坚强的政治承诺和决心,才能克服各种困难和挑战。

试析欧盟地区政策的演进一、欧盟地区政策的产生在欧洲民族国家形成和演变的历史长河中,经济发展的不平衡是一个具有普遍性的客观规律。

第二次世界大战结束后不久,以1951年4月《巴黎条约》的签订为标志,欧洲经济一体化从此正式启动。

当时的法国、联邦德国、意大利、比利时、荷兰和卢森堡6国组建成欧洲煤钢共同体,有效期为50年,由超国家的高级机构负责成员国煤钢部门的生产和销售活动,并且通过提供资金支持来帮助落后地区进行产业调整和结构转型。

1957年3月,煤钢共同体6国又进一步通过《罗马条约》,分别组建了欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体1967年3个共同体实行合并后统称为欧洲共同体,欧洲经济一体化也随之全面展开。

根据条约的规定,欧洲经济共同体的基本目标之一,是要促进成员国经济活动的和谐发展以及不断和均衡的扩张第2条;在实施共同农业政策时,必须对农业部门的社会结构特征以及不同农村地区的结构和自然差异予以关注第39条;在涉及就业、劳动条件、职业培训、社会保障等社会事务方面,共同体积极推进成员国间的紧密合作第118条,并且通过设立欧洲社会基金é,对在企业转产过程中的失业工人给予援助和重新安置第125条;建立欧洲投资银行é,向落后地区提供融资便利以促进成员国经济的平衡发展第130条。

《罗马条约》中的上述条款和安排尽管从不同侧面地区发展的差距问题,但还远远称不上是一项完整的共同体地区政策。

首先,共同体当时的首要任务是通过建立关税同盟以实现共同市场,而与地区政策相关的资助措施可能会对成员国间的自由贸易造成扭曲。

其次,条约在地区发展事务方面没有制订出具体的行动计划和明确的时间表,有关的规定也多是散见于相应的条款之中,缺乏必要的连续性和相关性。

再次,共同体财政手段不足,从1962年正式推行共同农业政策开始,欧洲农业指导与保证基金é的绝大部分都被用于为农产品生产和销售提供价格支持即保证部分,而用于农业结构调整的支出即指导部分则微乎其微。

欧盟区域政策历史演进及对中国的启示

近年来,随着双边关系的深入发展,中国与欧盟在区域发展策略上的合作与互动也愈发频繁。

2013年10月,以“深化中国-欧盟地区间合作,共同促进创新并提高竞争力”为主题的第八届中国-欧盟区域政策对话会在比利时布鲁塞尔成功召开,标志着中欧区域合作深化和创新进入一个新阶段。

事实上,欧盟自成立以来经过半个多世纪的探索,在实现区域一体化道路上的经验已成为世界各国学习的典范。

而我国自新中国建立以来,在实现区域协调发展上也进行了有力的政策探索,虽然取得了较为显著成效,但仍存在进一步优化和完善的空间。

因此,对中欧区域政策进行比较分析,有利于进一步完善我国区域发展政策框架,促进区域经济的协调发展。

一、欧盟区域政策历史演进及特征分析

1.1957年-1993年:政策框架的逐渐形成

1957年-1993年期间,欧盟区域政策先后经历了以欧洲社会基金(ESF)、欧洲区域发展基金(ERDP)以及重新整合之后形成的结构基金为主要政策工具的演化历程,并逐渐建立起了欧盟区域政策的法律法规、政策工具以及管理模式。

《罗马条约》强调消除分裂欧洲的各种障碍,加强各成员国经济的联结,保证协调发展,以及建立更加紧密的联盟基础,为欧洲一体化奠定了法律基础。

1988年颁布的《单一欧洲法令》实际是《罗马条约》的更新,它主要强调了欧洲政治合作,对组织机构设置和权限进行了修改,同时强调各成员国在货币政策和社会政策的协调。

1992年通过的《欧洲联盟条约》则是对《罗马条约》的进一步修订,它为欧共体建立政治联盟和经济与货币联盟确立了目标与步骤。

正是这三部条约,为欧盟区域政策体系构建了基本的框架与方向。

但是,《罗马条约》强调依赖市场的力量,单纯依靠建立关税同盟消除成员国之间的贸易壁垒和贸易摩擦来实现市场统一,没有提出明确的区域发展政策和计划,加之投入额度较小,导致政策收效甚微。

《单一欧洲法令》和《欧洲联盟条约》虽然更加强调成员国之间的合作与联系,在目标上也涉及到促进落后地区和衰退地区经济的发展和结构调整,但

这并不是这一阶段的突出特征。

而且结构基金等区域政策工具也不能从根本上解决问题,因为越是贫困的地区越是难以提供相应的配套资金,而资源较多、组织较好的地区往往更有效的吸引援助资金。

因此,随着一体化进程的加快,落后地区反而处于越发不利的位置(臧书磊,2008)。

2.1993年-2007年:以实现区域协调发展为重点

1993年,欧盟新增渔业指导基金(FIFG)作为结构基金的组成部分,并正式运行聚合基金,以期缩小内部经济差距。

聚会基金主要用于支持人均GDP低于共同体平均值90%的欠发达地区的大型发展项目建设,资助比例高达80%-85%。

2000年,欧盟增设东中欧申请国的入盟准备基金,以帮助其做好入盟准备,并保证10个国家正式入盟后可享受聚合基金的援助(杨逢珉,2009)。

2004年中东欧10国加入欧盟后,欧盟内部地区发展差异变得更为明显,实现区域均衡发展的压力倍增。

因此,欧盟提出了新一轮的区域政策改革方案,大幅度提高预算额度,将区域政策的六大目标简化为促进落后地区发展和结构调整、促进结构上存在问题地区社会转型以及人力资源开发三大优先目标,并提出四个援助项目计划。

2004-2006年,新入盟十国可享受约85亿欧元的聚合基金(CEC,2004)。

此外,欧盟还再本阶段通过改革细化和巩固“自上而下”的分权化管理模式。

总之,在这一阶段,欧盟主要以结构基金和聚合基金作为核心政策工具。

这两种工具不是致力于通过成员国之间的基金分割和财政转移达到提高收入和刺激需求的目的,还重视对目标区域物质资本与人力资本投资和提高整体竞争力(Getimis,2003)。

此外,聚合基金的运用也具有重要的政治意义。

该基金的设立就是通过财政再分配的形式来协调内部发展和加强内部凝聚力。

同时,聚合基金的设立也是富国为吸引落后国家加入经济货币联盟所作出的妥协,它不仅促进了内部落后国家经济的发展,同时又促进了欧盟经济和社会的聚合,从而有利于加快欧洲一体化进程。

3.2007年至今:更加关注增长与就业

2007年,欧盟进入第四个规划期,通过了《2007-2013年财政框架》。

本轮规划的强调重点是“欧盟竞争力的提高”和“内聚力的增强”。

同时,

欧盟还将欧洲农业保证和支持基金(EAGGF)和渔业指导基金(FIFG)分离出去,只保留了欧洲社会基金(ESF)、欧洲地区发展基金(ERDP)组成的结构基金和聚合基金,并进一步简化了基金的运行规则;2009年,欧洲主权债务危机爆发,欧洲中央银行于2010年5月推出四项应对措施,同时建立起临时的欧洲金融稳定机制(EFSM)并设立欧洲金融稳定基金(EFSF)。

2011年,欧盟就欧元区永久性救助机制(ESM)的具体架构达成一致。

此外,欧盟还提出了“欧盟2020战略”,提出就业和增长两大重心。

计划将投资2500亿欧元于就业、商贸、基础设施以及能源研究与创新四个重点领域(Vaidere,2011)。

这表明,欧盟在未来几年内将重点关注科技创新、研发、教育、清洁能源及劳动力市场自由化,具体包括三类增长、五个量化目标以及七大旗舰活动;2013年11月,欧洲议会通过了“2014-2020欧盟预算案”,同时还提出了同样强调经济增长和就业区域政策改革方案。

总之,在这一阶段的欧盟区域政策更加侧重增长与就业,这些政策都较好的迎合了欧盟当前所处的背景和面临的挑战。

重点发展以知识和创新为主的智能经济、通过提高能源使用效率增强竞争力,实现可持续发展、提高就业水平,加强社会凝聚力都有效的提升了欧盟内部的凝聚力,对欧洲一体化起到了积极的正面作用。

二、欧盟区域政策对中国的启示

从中国区域政策演进历史可以看出,不同阶段的区域政策具有不同的目的和时代需求。

但是,总的来说,中国目前为止仍没有真正意义上统一的区域政策,规划零散不成体系,区域差距日趋显著。

反观欧盟区域政策,已然成为世界上最典型和最成功的区域政策,对中国实现区域均衡发展具有实践指导价值。

1.建立坚实的法律和制度体系

坚实的法律和制度体系是区域政策实施的基础。

从欧盟的经验中,我国可以将各政策以法律的形式确定下来,而不仅仅停留在规划的层面。

这不仅能提高区域政策的权威性,同时也是对政策本身的实施起到促进作用。

在制度建立上,我国可以要求地方根据自身特点制定地区发展规划

提交中央审查,中央依据区域结构政策目标对规划进行评审和援助。

这不仅能提升政策贯彻效率,更能充分发挥地方政府的主动性和积极性。

此外,完善的监督和评估机制也是坚实制度基础的重要构成,建立完善的监督评估机制是区域发展不可或缺的重要机制之一。

目前我国对政策的各专项资金的管理存在重分配轻管理、重审核轻监督、重激励轻惩罚的通病。

2011年,在《全国主体功能区规划》中中央要求重构绩效考核“标杆”,调整绩效考核评价体系,按照不同区域的主体功能定位,实行差别化的评价考核。

这次改革是对监督评估机制的一次重要完善。

主体功能区的评价机制是关系到主体功能区战略成败的关键问题,建立一个科学的差异化的动态评价机制成为重中之重,事实证明有什么样的评价机制就会带来发展结果。

因此我国可以在此基础上建立一套“项目实施前、中、后”三步法进行评估,制定公平、公正和公开的激励和约束措施,并且将评估结果纳入绩效考核体系。

同时,引入社会评论乃至居民评论,将公民最大程度的纳入监督体系。

2.科学进行管理机构设置和区域划分

有效的实施办法是区域政策发挥作用的保障。

因此,我国可以在中央建立独立的区域政策职能机构和咨询机构,并根据制定、实施和监管等不同分工成立不同下属委员会,在地方上也成立专门的机构负责向中央提交区域规划草案、执行中央政策和对项目资金运用进行监管。

为促进中央和地方的联系还可以成立专门的“区域委员会”,由地方政府领导人组成,加强中央与地方的联系。

对于区域划分,在加快主体功能区划分落实的基础上,明确主体功能区规划的基础性和战略性地位,根据此规划对其他规划和相应政策进行梳理和调整,使得规划之间相互补充,提高区域划分的科学性和合理性。

3.明确政策工具和政策目标

欧盟政策工具丰富而恰到好处。

对此,我们可以效仿,针对不同区域的不同特征建立专门的贷款基金和贷款工具,如区域发展基金和区域发展投资银行。

同时学习欧盟的部分资助原则,充分调动地方政府和私人投资的力量。

在政策目标上,《全国主体功能区规划》中规划目标为2020年,确定了五大目标和三个任务,在政策目标的设定上算是一次不

小的进步,但是总的来说还是过于宽泛。

对此,我国可以从横向和纵向来确定政策目标,横向上“因地制宜”,面相不同功能区设置不同目标;纵向则“因时制宜”,从发展时间上更新目标。