波尔的原子模型

- 格式:ppt

- 大小:5.39 MB

- 文档页数:86

玻尔的量子轨道原子模型【摘要】玻尔的量子轨道原子模型是量子物理学发展的重要里程碑,它对原子结构和光谱的解释起到了重要作用。

本文从玻尔的量子轨道原子模型的基本假设开始介绍,然后探讨了该模型的发展历程和主要内容。

接着分析了实验验证和局限性,指出该模型在解释某些现象时存在一定局限性。

在结论部分总结了玻尔的量子轨道原子模型的重要性和意义,并提出了未来研究的方向,指出可以进一步完善和发展该模型,以更好地理解原子结构和光谱现象。

通过对该模型的深入研究,可以推动量子物理学的发展,拓展我们对自然界的认识。

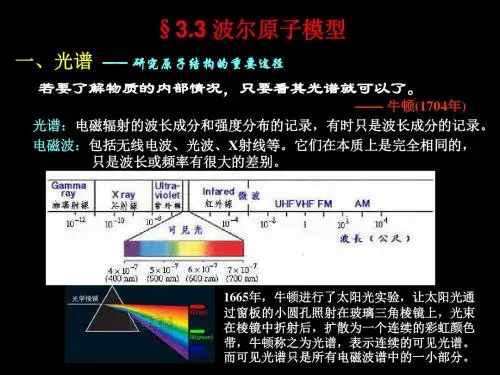

【关键词】玻尔,量子轨道,原子模型,基本假设,发展历程,主要内容,实验验证,局限性,总结,未来研究方向.1. 引言1.1 玻尔的量子轨道原子模型简介玻尔的量子轨道原子模型是量子物理学的重要里程碑之一,由丹麦物理学家尼尔斯·玻尔于1913年提出。

这一模型是基于爱因斯坦的光电效应和普朗克的量子理论,并与里德堡的光谱定律相联系。

玻尔的模型突破了经典物理学的束缚,引入了量子概念,为原子结构研究开启了全新的篇章。

玻尔的量子轨道原子模型简单明了地描述了电子在原子中的运动状态,通过假设电子围绕原子核以离散的能级运动,且只在特定的轨道上运动。

这一模型为解释氢光谱线的发射和吸收现象提供了合理的解释,并且揭示了原子内部结构的稳定性和量子态的离散性。

玻尔的量子轨道原子模型不仅在原子物理学领域引起了革命性的变革,也为后续量子力学的发展奠定了坚实的基础。

通过对这一模型的深入研究和实验验证,我们可以更好地理解原子内部的微观结构和规律,推动科学技术的进步,为未来的研究和应用提供更多的可能性。

2. 正文2.1 玻尔的量子轨道原子模型的基本假设1. 电子在原子内围绕原子核轨道运动,只在特定的能级上运动,这些能级是离散的。

2. 电子在轨道运动的过程中不发射辐射,也不吸收外界辐射能量。

3. 电子在特定的轨道上运动时,其轨道半径和能量是固定的,不会发生改变。

玻尔模型(Bohr model)玻尔模型是丹麦物理学家尼尔斯·玻尔于1913年提出的关于氢原子结构的模型。

玻尔模型引入量子化的概念,使用经典力学研究原子内电子的运动,很好地解释了氢原子光谱和元素周期表,取得了巨大的成功。

玻尔模型是20世纪初期物理学取得的重要成就,对原子物理学产生了深远的影响。

玻尔模型的提出丹麦物理学家尼尔斯·玻尔(1885—1962)20世纪初期,德国物理学家普朗克为解释黑体辐射现象,提出了量子论,揭开了量子物理学的序幕。

19世纪末,瑞士数学教师巴耳末将氢原子的谱线表示成巴耳末公式,瑞典物理学家里德伯总结出更为普遍的光谱线公式里德伯公式:其中λ为氢原子光谱波长,R为里德伯常数。

然而巴耳末公式和式里德伯公式都是经验公式,人们并不了解它们的物理含义。

1911年,英国物理学家卢瑟福根据1910年进行的α粒子散射实验,提出了原子结构的行星模型。

在这个模型里,电子像太阳系的行星围绕太阳转一样围绕着原子核旋转。

但是根据经典电磁理论,这样的电子会发射出电磁辐射,损失能量,以至瞬间坍缩到原子核里。

这与实际情况不符,卢瑟福无法解释这个矛盾。

1912年,正在英国曼彻斯特大学工作的玻尔将一份被后人称作《卢瑟福备忘录》的论文提纲提交给他的导师卢瑟福。

在这份提纲中,玻尔在行星模型的基础上引入了普朗克的量子概念,认为原子中的电子处在一系列分立的稳态上。

回到丹麦后玻尔急于将这些思想整理成论文,可是进展不大。

1913年2月4日前后的某一天,玻尔的同事汉森拜访他,提到了1885年瑞士数学教师巴耳末的工作以及巴耳末公式,玻尔顿时受到启发。

后来他回忆到“就在我看到巴耳末公式的那一瞬间,突然一切都清楚了,”“就像是七巧板游戏中的最后一块。

”这件事被称为玻尔的“二月转变”。

1913年7月、9月、11月,经由卢瑟福推荐,《哲学杂志》接连刊载了玻尔的三篇论文,标志着玻尔模型正式提出。

这三篇论文成为物理学史上的经典,被称为玻尔模型的“三部曲”。

§ 波尔的原子模型教学目标1.知道波尔原子理论的基本假设的主要内容。

2.了解能级、跃迁、能量量子化以及基态、激发态等概念。

3.能用波尔原子理论简单解释氢原子模型。

4.了解波尔模型的不足之处及原因。

重难点分析重点:波尔理论的基本假设,能级、跃迁、氢原子能级图和有关计算。

难点:用波尔理论解释氢原子光谱 教学过程一、波尔原子理论的基本假设1.轨道量子化与定态(1)轨道量子化①原子中的电子在库仑引力的作用下,绕原子核做圆周运动。

②电子的轨道是量子化的。

氢原子中电子轨道的最小半径是053.01=r nm ,不可能再小了;电子还可能在半径是212.0nm 、477.0nm ……的轨道上运行,但是轨道半径不可能是介于这些数值中间的某个值!③电子在这些轨道上绕核的转动是稳定的,不产生电磁辐射。

(2)能量量子化当电子在不同的轨道上运动时,原子处于不同的状态。

原子在不同的状态中具有不同的能量,因此,原子的能量是量子化的。

这些量子化的能量值叫做能级。

原子中这些具有确定能量的稳定状态,称为定态。

能量最低的状态叫做基态,其他的状态叫做激发态。

轨道量子化:12r n r n = (其中053.01=r nm ;=n 1,2,3,…)对氢原子: n n e nr v m r e k 222=,则:n n e n r ke v m E 22122k == (↑n r ,↓n E k ) nn n r ke r ke e E 2p )(-=-= (↑n r ,↑n E p ) =n E +n E k =n E p nr ke 22- (↑n r ,↑n E ) 其中9219912110053.02)106.1(100.92--⨯⨯⨯⨯⨯-=-=r ke E J 181017.2-⨯=J 6.13-=eV =n E n r ke 22-21122)(2nE r n ke =-=(=n 1,2,3,…)2.频率条件当电子从能量较高的定态轨道(其能量记为m E )跃迁到能量较低的定态轨道(能量记为n E ,m >n )时,会放出能量为hv 的光子(h 是普朗克常量),这个光子的能量由前后两个能级的能量差决定,即反之,当电子吸收光子时会从较低的能量态跃迁到较高的能量态,吸收的光子的能量同低能级n E电子跃迁:二、波尔理论对氢光谱的解释1.氢原子的能级图121E n E n =(其中1E 6.13-=eV ,=n 1,2,3,…)2.波尔理论解释巴耳末公式波尔的频率条件告诉我们,原子从较高的能级跃迁到较低的能级时,辐射的光子的能量为n m E E hv -= (m >n )。

波尔讲的原子模型的故事在20世纪初,科学家爱因斯坦提出了天量定律,开启了现代物理学新纪元,彻底改变了人类对宇宙运行和材料结构的认知。

然而,在这一运动的下缘,一位叫做波尔(Ernest Rutherford)的科学家却用一个简单而又革命性的原子模型,彻底改变了人们对原子的认知,也开启了独立的现代原子物理学研究时代。

波尔出生在新西兰,他拥有一颗科学的心,他从小就喜欢学习化学,在他16岁时向剑桥大学申请入学,几经周折终于被录取,这是一个重大的转折点,这也让他尝到了甜头,让他继续深入研究科学。

他在剑桥读书期间,他喜欢学习物理学,而且他在学习物理学时,他总是坚持自己的想法,他把它们发展成了一套自己的模型、理论,他受到了剑桥大学的肯定和关注。

波尔也是一位有活力的科学家,他参加了英国物理学家Sir J.J. Thomson的科研小组,研究它的实验发现,原子焊接在实验中已经受到强烈的撞击,能够像小球一样反弹,而这正引起了波尔的兴趣,他突然有了一个可以解释实验现象的模型,他把原子可以比喻成一个小球,并且它们的中心存有大量的正电荷,他称之为核心。

因此,波尔提出一种著名的原子模型,原子模型包括原子核心(核心型)、电子环(环型)和射线(射线型)三种构造。

核心型模型表明,原子核心是一个正电荷的小球,其大小由原子的质量决定,而原子的质量又与原子的层数相关;环型模型表明,电子环绕着核心型模型的正电荷小球,而电子由于其质量小,因而形成一个环状,每一环看起来就像楼层;射线模型表明,电子射线从核心射出,像一条直线一样,射出的电子数量远大于漂浮的电子数量,从而产生了一个稳定的电磁场,保证了原子的稳定。

波尔的原子模型被广泛接受,并成为现代原子物理学的基础。

他的发现使人们了解到原子的结构是多么的复杂,这也使得科学家们开发出了更多的理论和实验,例如,爱因斯坦的相对论,以及此后物理学家们发现的基本粒子,如电子、质子和中子等。

波尔是一位伟大的科学家,他曾被评为诺贝尔生理学家,他的原子模型被用来解释一系列原子物理学问题,同时,他的发现也为科学家们今后的研究积累了更多的知识,使得物理学发展成为今天这样一门伟大的学科。

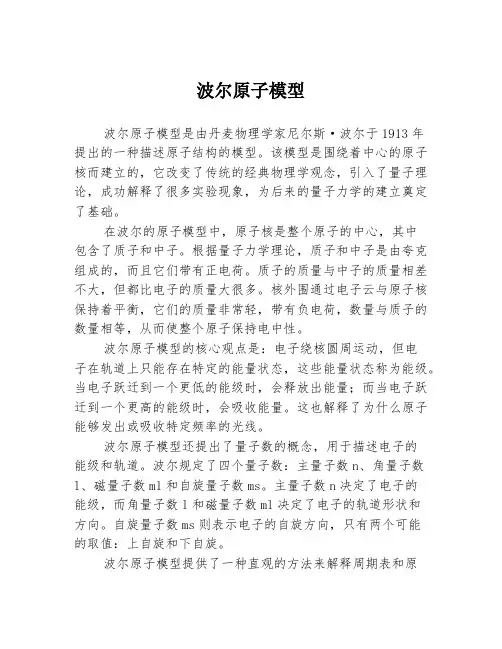

波尔原子模型波尔原子模型是由丹麦物理学家尼尔斯·波尔于1913年提出的一种描述原子结构的模型。

该模型是围绕着中心的原子核而建立的,它改变了传统的经典物理学观念,引入了量子理论,成功解释了很多实验现象,为后来的量子力学的建立奠定了基础。

在波尔的原子模型中,原子核是整个原子的中心,其中包含了质子和中子。

根据量子力学理论,质子和中子是由夸克组成的,而且它们带有正电荷。

质子的质量与中子的质量相差不大,但都比电子的质量大很多。

核外围通过电子云与原子核保持着平衡,它们的质量非常轻,带有负电荷,数量与质子的数量相等,从而使整个原子保持电中性。

波尔原子模型的核心观点是:电子绕核圆周运动,但电子在轨道上只能存在特定的能量状态,这些能量状态称为能级。

当电子跃迁到一个更低的能级时,会释放出能量;而当电子跃迁到一个更高的能级时,会吸收能量。

这也解释了为什么原子能够发出或吸收特定频率的光线。

波尔原子模型还提出了量子数的概念,用于描述电子的能级和轨道。

波尔规定了四个量子数:主量子数n、角量子数l、磁量子数ml和自旋量子数ms。

主量子数n决定了电子的能级,而角量子数l和磁量子数ml决定了电子的轨道形状和方向。

自旋量子数ms则表示电子的自旋方向,只有两个可能的取值:上自旋和下自旋。

波尔原子模型提供了一种直观的方法来解释周期表和原子光谱等实验现象。

通过核外电子的能级跃迁,波尔成功解释了氢原子光谱线的发射和吸收谱线。

这些谱线的出现与电子从一个轨道到另一个轨道的跃迁有关,每个跃迁对应着特定的频率和能量。

然而,波尔原子模型也存在一些问题。

这个模型不能解释更复杂的原子结构,例如多电子原子和分子。

此外,在一些实验现象中,波尔原子模型也无法给出准确的结果,比如氢原子光谱中其他谱线的解释。

尽管如此,波尔原子模型的提出对于后来量子力学的发展起到了重要的作用,它为科学家们提供了宝贵的启示和线索。

通过不断的研究和实验,科学家们逐渐发展出了更为完善的量子力学理论,从而更好地描述了原子和分子的行为。

2016年吉林省中考满分作文【原题】27.从下面两个文题中任选一题作文。

作文(1)题目:最美的时光作文要求:(1)要自由、有创意地表达出真情实感。

(2)除诗歌外,其它文体不限。

(3)不少于500字。

(4)书写要规范、整洁、美观。

(5)文中不得出现考生本人姓名以及毕业学校名。

最美的时光江南,小巷,梅雨季。

撑一把伞,悄悄走进巷子,我慢悠悠地在里面晃荡着。

不知道自己因何而来。

也许是随心所至,也许是歪打误着,便走到了这里,随后有了一番别样的体验。

巷子又细又长,如美人精心修剪过的眉毛。

两边是老旧的阁楼,一律是黑瓦白墙,木质门窗。

雕花飞檐下,有斑驳的梁柱,镂刻的砖墙,朱漆的牌匾。

脚下的青石板路,斑驳不平,凹陷处还有苍翠欲滴的青苔,凝结着古老的时光。

一边欣赏着景色,一边走着,不知不觉,就到了拐角处。

转过弯,映入眼帘的是一方开满鲜花的小院。

一个老人正坐在院子里中的藤椅上,闭门养神,旁边有一杯茶,正冒着氤氲的热气。

院门口有一只狸花猫,刚刚从睡梦中醒来。

只见它眯着眼睛打了个哈欠,懒洋洋地伸伸腿,然后慢悠悠地走进院子,来到藤椅旁边,轻轻地蹭了蹭老人的脚。

见老人没有反应,又躺在老人脚边,慵懒睡去。

在这样的院子里,时间好像放慢了脚步。

一切都是静静的,淡淡的,慢悠悠的,没有市场喧嚣,没有街道忙碌,有的只是时光温热,岁月静好。

在这样的巷子里,我体验不到初来乍到的陌生隔阂,却倍感熟悉和亲切。

小时候,我的童年就是在这样的巷子里度过。

巷子里留下过我的欢声笑语,也留下过我的悲伤忧愁。

年岁渐长,一切都换了模样。

当年的小巷已经被拆迁,当年的小孩,已经长大成人。

唯有巷子里的烟尘往事,铭刻在内心深处。

因为,那是一段纯净美好的时光。

想到这里我恍然大悟,原来,走到这里是为了寻觅——寻觅一段潜藏在记忆深处的好时光。

微凉细雨洗净了烟尘,却洗不去古老巷子中的优雅宁静。

我轻轻地走出小巷,却走不出心中的那一段最美的时光。

【题目解析】首先,“时光”是一个抽象的词,在引导大家回忆过去,而不是现在或者未来,时间的把握一定要准。

波尔电子轨道模型描述原子外层电子排布原子是物质的基本组成单位。

为了更好地理解原子的结构和原子的外层电子排布,科学家提出了多种模型。

其中最重要的一个模型是波尔电子轨道模型,它是根据量子力学的原理发展而来的。

根据波尔电子轨道模型,原子的电子分布在不同的轨道上。

每个轨道能容纳一定数量的电子,且每个轨道之间的能量有所差异。

轨道按能量从低到高排列,称为能级。

从波尔模型来看,原子中的电子按照以下规则排布在不同的能级:1. 第一能级:最内层的轨道被称为第一能级,也是离原子核最近的轨道。

它最多可以容纳2个电子。

2. 第二能级:第二能级在第一能级的外面,离原子核比较远。

它最多可以容纳8个电子。

3. 第三能级:第三能级在第二能级的外面,离原子核更远。

它最多可以容纳18个电子。

4. 以此类推,每个能级的容纳电子数量都有限制。

容纳电子数量的限制是由能级的电子排布规则决定的。

除了能级的限制之外,波尔模型还遵循配位原理和原子填充顺序的规则。

配位原理是说,在每个能级中,电子会尽可能地分散在不同的轨道上。

这样做的原因是为了保持电子的稳定性并降低能量。

原子填充顺序规则是说,电子会先填充低能级轨道,然后再填充高能级轨道。

根据填充顺序的不同,原子的外层电子排布也会有所差异。

例如,氧原子的电子排布为:1s² 2s² 2p⁴。

这意味着氧原子的第一能级中有两个电子,第二能级中有两个电子,第三能级的2p轨道中有四个电子。

这种排布方式符合波尔电子轨道模型的规则。

首先,它遵循能级和轨道容纳电子数量的限制。

其次,它遵循配位原理,即使在同一能级中,电子也会尽可能地分散在不同的轨道上。

需要注意的是,波尔电子轨道模型只适用于较简单的原子系统,例如氢原子。

对于较复杂的原子系统,特别是具有多个原子核和大量电子的原子,需要使用更复杂的理论模型,如量子力学。

总结起来,波尔电子轨道模型描述了原子外层电子的排布方式。

根据能级和轨道的不同,电子在原子中按照一定的规则分布。

玻尔氢原子理论的三条假说N.玻尔首创的第一个将量子概念应用于原子现象的理论。

1911年E.卢瑟福提出原子核式模型,这一模型与经典物理理论之间存在着尖锐矛盾,原子将不断辐射能量而不可能稳定存在;原子发射连续谱,而不是实际上的离散谱线。

玻尔着眼于原子的稳定性,吸取了M.普朗克、A.爱因斯坦的量子概念,于1913年考虑氢原子中电子圆形轨道运动,提出原子结构的玻尔理论[1]。

理论的三条基本假设是:①定态假设:原子只能处于一系列不连续的能量的状态中,在这些状态中原子是稳定的,这些状态叫定态。

原子的不同能量状态跟电子沿不同的圆形轨道绕核运动相对应,原子的定态是不连续的,因此电子的可能轨道的分布也是不连续的,电子在这些可能的轨道上的运动是一种驻波形式的振动。

②跃迁假设:原子系统从一个定态过渡到另一个定态,伴随着光辐射量子的发射和吸收。

辐射或吸收的光子的能量由这两种定态的能量差来决定,即hν=|E初-E末|③轨道量子化:电子绕核运动,其轨道半径不是任意的,只有电子在轨道上的角动量满足下列条件的轨道才是可能的:mvr=nh/(2π)(n=1,2,3…)式中的n是正整数,称为量子数。

玻尔理论在氢原子中的应用⑴氢原子核外电子轨道的半径— 1 —设电子处于第n条轨道,轨道半径为(rn),根据玻尔理论的轨道量子化得m(vn)(rn)=mvr=nh/(2π)(n=1,2,3…)①电子绕核作圆周运动时,由电子和原子核之间的库仑力来提供向心力,所以有m(vn)^2/(rn)=1/(4πε0)*[e^2/(rn)^2]②由①②式可得(rn)=ε0h^2*n^2/(πme^2)(n=1,2,3…)当n=1时,第一条轨道半径为r1=ε0h^2/(πme^2)=5.3*10^-11(m),其他可能的轨道半径为(rn)=r1,4r1,9r1,25r1…⑵氢原子的能级当电子在第n条轨道上运动时,原子系统的总能量E叫做第n 条轨道的能级,其数值等于电子绕核转动时的动能和电子与原子的电势能的代数和En=1/2*m*(vn)^2-e^2/(4πε0(rn))③由②式得1/2*m*(vn)^2=e^2/(8πε0(rn))④将④式代入③式得En=-me^4/(8(ε0)^2h^2n^2)⑤这就是氢原子的能级公式当n=1时,第一条轨道的能级为E1==-me^4/(8(ε0)^2h^2)=-13.6eV.其他可能轨道的能级为En=E1/n^2=-13.6/n^2(eV)(n=2,3,4…)由轨道半径的表达式可以看出,量子数n越大,轨道的半径越大,— 2 —能级越高.n=1时能级最低,这时原子所处的状态称为基态,n=2,3,4,5…时原子所处的状态称为激发态.⑶玻尔理论对氢光谱的解释由玻尔理论可知,氢原子中的电子从较高能级(设其量子数为n)向较低能级(设其量子数为m)跃迁时,它向外辐射的光子能量为hν=En-Em=-me^4/(8(ε0)^2h^2)(1/n^2-1/m^2)由于c=λν,上式可化为1/λ=me^4/(8(ε0)^2h^2)(1/m^2-1/n^2)将上式和里德伯公式作比较得R=me^4/(8(ε0)^2h^3c)=1.097373*10^7m^(-1)这个数据和实验所得的数据1.0967758*10^7m^(-1)基本一致,因此用玻尔理论能较好的解释氢原子的光谱规律,包括氢原子的各种谱线系.例如:赖曼系、巴尔末系、帕邢系、布喇开系等的规律。