袁世凯的法律思想与法律政策

- 格式:pdf

- 大小:42.71 KB

- 文档页数:2

中国近代法制观念变迁摘要:本文叙述了中国自晚清以来发生的法治观念变迁,以及晚清以来中国的各个政权颁布的法制特点。

关键词:近代法制观念1840年鸦片战争时期,林则徐提倡“睁眼看世界”,中国人初步认识到了解和学习西方国家科学技术和人文知识的必要性。

此后西方传教士到中国传教、洋人兴办学校、出版翻译书籍,进行了以强权为后盾的一系列文化渗透活动,使得西方资产阶级法律文化进入中国。

到了第二次鸦片战争战败之后,一批早期的改良主义者逐渐认识到,西方列强之所以强大,除了科学技术上的领先,还有制度上的领先。

建立在自然经济基础之上的以礼治文化为底蕴、以专制主义体制为支撑的传统中华法系,面临着解体的深重危机。

以民主、宪政、法治为特点的西方法律文化的输入,使得以儒学伦理为核心的传统法制观念开始更新。

在新的历史条件下,传统法制的变革已经是呼之欲出。

在这一时期,守旧派不顾时代潮流,拒绝任何改革,洋务派提出中体西用,在保持孔孟圣道与纲常名教的前提下,在练兵、工艺等方面主张“采西法,以应世变”,从对外交涉的需要出发,提出学习“公法学”和制定“交涉刑律”。

这种法观念打破了祖宗之法不可改变的束缚,是十九世纪中叶以后中国社会的新思潮。

这是国人由盲目排外到中体西用的观念的转变。

儒学三纲自汉以来一直是国家立法的指导原则,但十九世纪六十年代,早期改良派开始批评三纲,最为激烈的是谭嗣同,他提出“冲决君主之网罗”、“冲决伦常之网罗”的号召,否定君权神授的观念,批判宗法父权与夫权,力主变法图强。

这是国人从维护三纲到批评三纲的观念转变。

戊戌变法时期康有为等人提出设立议院、开国会、制定宪法、建立新法制的立宪蓝图,并进行了百日维新,最终以失败告终,但对于君主立宪制和共和制做了广泛宣传。

到了二十世纪,资产阶级民主派创建民国的纲领处于主要地位。

国人的观念由专制神圣到君主立宪、共和。

严复、梁启超、孙中山都是资产阶级法治的支持者,反对“有治人无治法”的传统观念,认为“法治主义,为今日救时唯一之主义”。

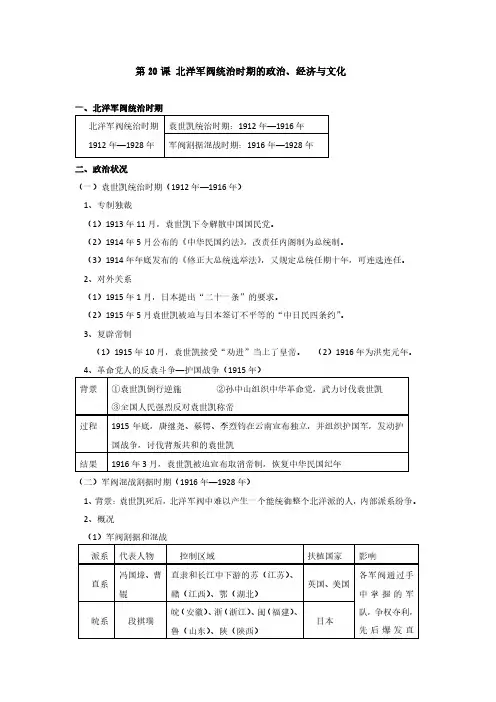

第20课北洋军阀统治时期的政治、经济与文化一、北洋军阀统治时期二、政治状况(一)袁世凯统治时期(1912年—1916年)1、专制独裁(1)1913年11月,袁世凯下令解散中国国民党。

(2)1914年5月公布的《中华民国约法》,改责任内阁制为总统制。

(3)1914年年底发布的《修正大总统选举法》,又规定总统任期十年,可连选连任。

2、对外关系(1)1915年1月,日本提出“二十一条”的要求。

(2)1915年5月袁世凯被迫与日本签订不平等的“中日民四条约”。

3、复辟帝制(1)1915年10月,袁世凯接受“劝进”当上了皇帝。

(2)1916年为洪宪元年。

(二)军阀混战割据时期(1916年—1928年)1、背景:袁世凯死后,北洋军阀中难以产生一个能统御整个北洋派的人,内部派系纷争。

2、概况(1)军阀割据和混战(2)军阀割据和混战的根源:中国半殖民地半封建社会的社会性质。

3、府院之争(1917年5月)(1)背景:袁世凯死后,段祺瑞出任国务总理,重新召开国会,但进展不顺。

(2)过程:1917年5月,继任总统的黎元洪免去段祺瑞总理职务。

(3)结果:张勋复辟。

张勋以调解府院之争为名,率兵入京,解散了国会,拥清废帝溥仪复辟。

4、护法运动(1917 年8 月)(1)原因:张勋复辟失败后,段祺瑞公然破坏《中华民国临时约法》,拒绝恢复国会。

(2)开始:1917 年8 月,南下的150 余名国会议员在广州召开非常会议,决定成立“中华民国军政府”,推举孙中山为大元帅。

(3)结果:西南军阀排挤孙中山,1918年孙中山辞去大元帅之职,护法运动失败。

5、中国参加第一次世界大战(1917年)(1)目的:争取国际地位,抑制日本在华势力的发展。

(2)概况:1917 年8月14 日,中国向德、奥两国宣战,加入协约国方面。

(3)影响①中国收回德、奥在天津、汉口的租界,撤销两国领事裁判权。

②中国劳工前往欧洲前线,为协约国取得胜利作出了贡献。

三、经济状况——民族资本主义经济的发展1、原因(1)内因①中华民国建立,扫除了政治上的一些束缚和障碍。

课堂探究【问题1】辛亥革命推翻君主专制,建立共和政体,开创了中国历史的崭新局面,但革命的果实被袁世凯窃取,使得中华民国徒有虚名。

试分析袁世凯能够窃取辛亥革命胜利果实的原因。

提示:袁世凯能够窃取辛亥革命的果实,是多种因素共同作用的结果。

本问题对这些因素进行了阐述,把握本问题,能够进一步认识《中华民国临时约法》颁布的必要性和迫切性.(1)从袁世凯方面来看:武昌起义后,清政府调集北洋军前往镇压,可是北洋军只忠于袁世凯,根本不听从清政府的调遣.清政府被迫任命袁世凯为内阁总理大臣,从此,清政府的军政大权完全落入袁世凯之手.袁世凯凭借列强的支持向南方革命政权和清政府同时施加压力,促使南北停战议和,并以逼迫清帝退位作为交换条件要求南方革命党人交出政权。

(2)从帝国主义方面来看:武昌起义后,清政府的统治很快土崩瓦解。

列强看到清政府已无力维持统治,加紧扶植袁世凯作为统治中国的工具。

(3)从革命阵营内部来看:革命阵营中的立宪派和旧官僚害怕革命继续发展会危及自己的既得利益,寄希望于袁世凯平息动荡的局势,鼓吹向袁世凯交权.即使在革命派内部,妥协思想也占据上风,一是他们中的许多人担心袁世凯绞杀革命,二是南京临时政府一直面临严重的财政困难而无力在军事上与袁世凯的北洋军对抗,三是担心帝国主义武装干涉。

孙中山虽反对议和,但由于已成为少数,无力扭转局面.【问题2】《中华民国临时约法》是中国近代第一部具有资产阶级民主主义性质的宪法,是辛亥革命的重大成果之一。

谈谈你对《中华民国临时约法》的看法。

提示:本问题从历史贡献和局限性两个方面对《中华民国临时约法》进行了评价,实际上是对教材知识的归纳、总结和升华.把握本问题,能够从更深的层面上认识《中华民国临时约法》。

(1)历史贡献:①《中华民国临时约法》是借鉴西方资本主义国家宪法的基本精神和原则制定的。

它以根本大法的形式否定了封建君主专制制度,体现了中国资产阶级革命党人的施政原则,成为否定封建专制的重要法律成果。

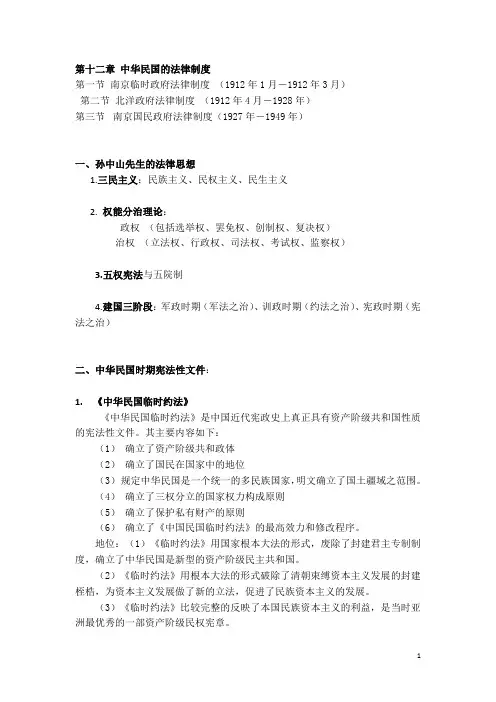

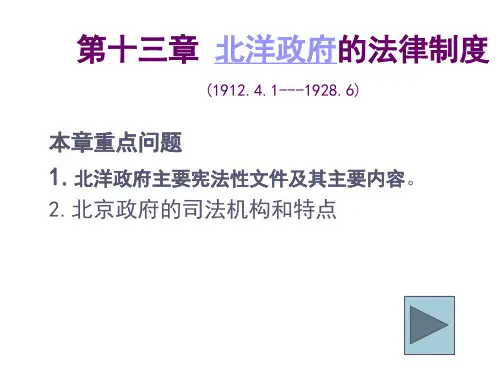

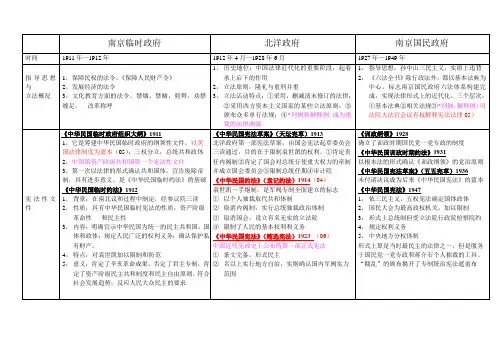

第十二章中华民国的法律制度第一节南京临时政府法律制度(1912年1月-1912年3月)第二节北洋政府法律制度(1912年4月-1928年)第三节南京国民政府法律制度(1927年-1949年)一、孙中山先生的法律思想1.三民主义:民族主义、民权主义、民生主义2. 权能分治理论:政权(包括选举权、罢免权、创制权、复决权)治权(立法权、行政权、司法权、考试权、监察权)3.五权宪法与五院制4.建国三阶段:军政时期(军法之治)、训政时期(约法之治)、宪政时期(宪法之治)二、中华民国时期宪法性文件:1. 《中华民国临时约法》《中华民国临时约法》是中国近代宪政史上真正具有资产阶级共和国性质的宪法性文件。

其主要内容如下:(1)确立了资产阶级共和政体(2)确立了国民在国家中的地位(3)规定中华民国是一个统一的多民族国家,明文确立了国土疆域之范围。

(4)确立了三权分立的国家权力构成原则(5)确立了保护私有财产的原则(6)确立了《中国民国临时约法》的最高效力和修改程序。

地位:(1)《临时约法》用国家根本大法的形式,废除了封建君主专制制度,确立了中华民国是新型的资产阶级民主共和国。

(2)《临时约法》用根本大法的形式破除了清朝束缚资本主义发展的封建桎梏,为资本主义发展做了新的立法,促进了民族资本主义的发展。

(3)《临时约法》比较完整的反映了本国民族资本主义的利益,是当时亚洲最优秀的一部资产阶级民权宪章。

局限:(1)对反帝的重大问题避而不谈。

(2)没有解决土地问题。

2、天坛宪草(《中华民国宪法草案》)是1913年10月由中华民国第一届国会通过的宪法草案,因起草地点在天坛祈年殿而得名。

这部宪法草案虽有明显缺点,但仍坚持了《中华民国临时约法》的精神实质,体现了国民党企图以法律制约袁世凯的要求,成为袁世凯专制独裁的障碍。

“天坛宪草”于1914年随国会的被解散而夭折。

3. 《中华民国约法》(“袁记约法”)是1914年5月由袁世凯公布、实施,正式确立其独裁统治的宪法性文件。

![中华民国的法律制度[1]](https://uimg.taocdn.com/72f51d760029bd64783e2cfe.webp)

第十章北洋军阀统治与新时代的曙光教学要点:二次革命;护国战争;护法运动;帝国主义对我国边疆的侵略;新文化运动。

教学时数:8课时教学内容:本章主要要让学生了解在北洋军阀统治时期,军阀的横征暴敛、倒行逆施,以及中国民众反对黑暗统治及帝国主义侵略的斗争。

第一节袁世凯的帝制活动及其败亡(2课时)1.袁世凯反动统治与二次革命:袁世凯凭借武力,改组北京政府,建立以自己亲信为主的陆征祥内阁。

宋教仁改组同盟会为国民党,并在第一届国会选举中获得压倒性胜利。

他热心奔走于南北各地,寄望实现国民党内阁,搞政党政治。

1913年3月,袁世凯派人暗杀宋教仁于上海,“宋案”使革命党人猛醒,主张政治倒袁,孙中山主张武力讨袁。

袁世凯不经国会同意,签订了善后大借款合同,制造了进步党,打败了国民党议员的“法律倒袁”设想,又罢免赣、粤、皖三都督,派兵南下,南方革命党人虽然宣布独立,武力讨袁,但分散活动,没有相互配合,未及两月,南方国民党军队全部被袁世凯打垮,“二次革命“失败,标志了辛亥革命的失败,历史进入北洋军阀统治时期。

二次革命”的失败,最终结束了辛亥革命。

1913年9月,熊希龄内阁(第一流人才内阁)组成,取代原赵秉钧内阁。

袁世凯迫不及待地要当正式大总统,胁迫国会先选举总统,后制定宪法。

届时选举,袁世凯又派军警直接干预。

袁世凯当上正式大总统后,便着手解散国民党,踢开国会,组织起完全作为他御用工具的“政治会议”,又迫使熊希龄内阁辞职。

1914年5月,正式公布由“约法会议”炮制出的《中华民国约法》,取代原《中华民国临时约法》。

接着成立代行立法机关职权的参政院,出台由参政院修订的《总统选举法》。

其专制独裁统治,被用法律的形式肯定下来。

同时,袁世凯和守旧派、复辟派掀起尊孔复古的逆流。

袁世凯的反动统治,激起广大民众的愤慨和反抗,规模最大、坚持最久的是白朗起义。

"二次革命"失败后孙中山逃亡日本,总结以前失败的教训,注重“立党”,组建中华革命党。

中国的社会主义民主和西方资本主义相比,有什么优越性?(以事实来说.txt会计说:“你晚点来领工资吧,我这没零钱。

”你看得出我擦了粉吗?虽然你身上喷了古龙水,但我还是能隐约闻到一股人渣味儿。

既宅又腐,前途未卜。

既宅又腐,前途未卜。

你被打胎后是怎么从垃圾桶里逃出来的?史上最神秘的部门:有关部门。

不可否认,马赛克是这个世纪阻碍人类裸体艺术进步最大的障碍!一、发展概述发展线索:中国民族资本主义经济走过了一条艰难曲折的发展道路:产生于两次鸦片战争后的19世纪六七十年代;初步发展于甲午战争后;进一步发展于20世纪初;短暂繁荣于第一次世界大战期间列强无暇东顾的间隙;日益萎缩于国民政府统治时期;新中国成立后,走上社会主义道路。

在中国近代经济结构多元化的格局中,民族资本主义经济代表着中国经济近代化的进步方向,但由于封建自然经济、外国资本主义经济和官僚资本主义经济的压迫和排挤,它始终没有成为近代中国社会经济的主导形式。

兴衰背景:鸦片战争前,中国已产生资本主义萌芽,战后受外国资本主义和洋务运动的刺激,19世纪六七十年代,民族资本主义工业开始产生。

第一次世界大战期间,西方列强放松了对华经济侵略,民族资本主义工业一度迅速发展。

20世纪三四十年代,民族资本主义工业陷入困境。

新中国成立后通过三大改造,民族资本主义经济成为社会主义公有制经济的一部分。

深远影响:经济上,民族资本主义工业是一种新的经济因素,其产生和发展有利于社会进步。

政治上,它导致民族资产阶级产生,为维新变法运动和辛亥革命提供了社会基础,也为新民主主义革命的到来和中国-党的建立准备了阶级条件。

思想上,中国民族资本主义的产生和发展,不断地冲击和动摇封建正统思想的统治地位,为西方资产阶级思想文化的传播提供了社会条件。

影响发展的不利因素:(1)先天不足:资金准备不足,缺乏原始积累;技术和人才准备不足,从手工劳动直接进入机器大生产,存在技术和人才上的空白;思想准备不足,中国传统的重农轻商、重义轻利等观念的消积影响。

民国时期罪刑法定原则的变迁——以法律文本为研究对象Principle of Crime and Penalty Defined by Law and the Evolvement of Criminal Law in The period of Republic of China —— Based on the Legal Texts as Research Target东南大学法学院孟红内容提要:1912年—1949年的民国时期,是中国近代刑法的形成期。

南京临时政府时期,由于政权初建,百废待兴,来不及制定新的法律,作为政权更迭时期临时适用的《中华民国暂行新刑律》,删除了与民国政体不相融之处,采用近代西方资产阶级刑法原则和制度,比之母本——《大清新刑律》更为进步,从而使清末开始的刑法近代化得以继续推进。

但袁世凯为复辟帝制之需而颁布的《暂行新刑律补充条例》和大量单行刑法,虽在条文上未删除罪刑法定原则,其内容却反映了专制、人治和封建纲常礼教等思想,显示出立法上的复古与倒退。

南京国民政府于1928年和1935年颁行的《中华民国刑法》,都对罪刑法定原则予以肯定性规定,确立了罪刑法定原则在刑法中的基本原则地位,标志着中国刑事立法达到相当水准,在形式上与当时西方国家的刑法基本同步。

关键词:罪刑法定原则;暂行新刑律;修正刑法草案;民国刑法;一、《中华民国暂行新刑律》:罪刑法定原则的实施中华民国成立之初,急需法律来维护社会秩序。

受西方民主、自由、人权思想影响的孙中山,在就任南京临时政府大总统之后,即开始立法的准备工作。

他主持制定的《中华民国临时约法》,确立中华民国是资产阶级民主共和国,中华民国之主权属于国民全体;规定中华民国国家机构采“三权分立”原则,以参议院、临时大总统、法院分别行使立法、行政和司法权;确定了人民的基本权利。

在南京临时政府存续的三个月内,孙中山以临时大总统令等行政法规方式,颁布了一些含有刑事处罚内容的法令,努力践行法治理想。

袁世凯与孙中山对于中国法制近代化的贡献比较作者:默兰月来源:《法制博览》2015年第07期摘要:袁世凯与孙中山在阶级属性,思想根基,个人性格,人生追求上都有很大区别,袁世凯属于较为先进的封建官僚,具有典型的现实注意性格,其思想根基是君主立宪制,而他一生都以追求权力为终极目标;孙中山则是资产阶级革命派,以建立民主共和国为终极目标,其个人具有较为明显的理想主义性格特征,思想根基为民主共和制。

在中国法制近代化的过程中,袁世凯的贡献和影响大多是直接的现实的,孙中山的贡献是间接的,具有引导性的。

虽然两人所选择的道路有所不同,但都在中国法制近代化的进程中都起到了积极的作用。

关键词:袁世凯;孙中山;法制近代化;君主立宪;共和;司法改革;五权宪法中图分类号:D909.2文献标识码:A文章编号:2095-4379-(2015)20-0101-03作者简介:默兰月(1992-),女,黑龙江虎林人,中国政法大学法律硕士学院硕士研究生,研究方向:法律。

传统观点认为袁世凯是窃国大盗,是阻碍民主共和,强化中央集权,复辟帝制的罪魁祸首,虽然近些年学术界对袁世凯的评价也有逐渐客观的趋势,但主流的声音还是以负面为主,尤其是《中华民国约法》和其他一些集权的法律的颁布,更使得人们容易给他贴上反民主,集权的标签。

而孙中山一直被奉为“国父”“先驱”,他启迪了民众的民主共和思想,建立了中华民国,提出具有划时代意义的“三民主义”思想,所以社会舆论一直就是倒向孙中山这边的。

本文试图从史实出发,仅在二人对于中国法制近代化方面的贡献进行一个客观的比较。

孙中山,袁世凯属于两个根本不同的阶级,两个人的人生追求,性格,政见等也有较大差异,但不可否认两人虽然所选择的道路不同,但在中国法制近代化的进程中都起到了积极的作用,但究竟该怎样评价两人的贡献,这是本文将重点探讨的对象。

一、袁世凯的法律思想及其对法制近代化的贡献袁世凯并非只是个想大权独揽,君临天下的传统封建官僚,虽然他沉迷于权术和个人野心,只把法律作为实现个人野心的工具,但即使是工具,客观上确也促进了中国法制近代化,而且袁世凯在清末主张效仿西法,促进立宪等思想在当时也是十分先进的。