城市规划基本原理第2篇城市规划影响重要要素与其分析方法

- 格式:ppt

- 大小:7.11 MB

- 文档页数:97

城市规划原理讲义第一部分:有关城市一城市的属性:城市:·城市社会·实质载体城市既是事又是物城市社会:包括政治、经济、文化、社会(组织)实质载体:·资源·生态·实体建设空间·居住生活建设·经济产业建设·交通工程建设·市政基础设施建设二城市的起源和发展1 起源:群居――原始群落――――固定居民点(雏形)以上进程是随着生产力的不断提高、社会劳动分工的日益扩大而不断进行下去的到了新石器时代的后期,农业成为主要生产方式,当商业和手工业从农业中分离之后,出现了专业的交换场所,“市”就这样,城市的雏形不断形成了.2 发展(1) 城市的发展是随着社会的发展而不断前进的其历史进程如下:原始聚落――城市雏形――小城镇――中型城市――大城市――现代城市――国际化城市――经济生活中心――信息生活中心(2)社会思想的发燕尾服与城市的发展“图腾崇拜”:人们处于比较蒙昧的阶段,对自然现象认识不清,所以将精神寄托在自然界中,产生了对某种物的崇拜,这时的人们无力抵抗大自然,他们只能通过群居的方式,使种族延续下去. “英雄崇拜”:人们已经能够在一定限度内控制自然界,先前对自然界的迷茫与恐惧消失,取而代之的是对某个有威力的英雄人物的崇拜,在这个时期常常会形成雄伟、威慑的建筑群和庞大繁华的城市空间。

“自我崇拜":人们已经很清楚地了解到自己的实力,对改造自然界充满信心,掌握了较先进的科学技术,越来越科学地建设城市,城市向着个性、科学的方向发展下去.3 从时代发展言城市发展农业时代:生产力更低,自然经济,因此,多采用天然材料构筑城市实体,抵御自然的能力较差。

城市大都选在自然生态环境好的地方。

工业时代:生产力的提高,大机器工业的发展使建筑材料有了很大改善,城市实体更加坚固,抵御自然的能力增强,同时产生了更多提供人类新的需求的场所,但这时城市的生态环境已遭破坏,自然资源质量下降。

城市规划原理1.雅典宪章:1933年国际现代建筑协会(CIAM)在雅典开会,中心议题是城市规划,并制定了一个城市规划大纲,该大纲后来被称为雅典宪章。

2.城市性质:各城市在国家经济和社会发展中所处的地位和所起的作用,是各城市在城市网络以至更大范围内分工的主要职能。

3.城市规划:人类为了在城市的发展中维持公共生活的空间秩序而作的未来空间安排的意志。

4.热岛效应:在大中城市由于建筑密集,绿地和水面偏少,生产与生活活动过程中散发出大量热量,出现市区气温比郊外高的现象。

5.城市设计:对城市形体及三维空间环境的设计,包括使用功能、工程技术及空间环境的艺术处理。

第一篇城市与城镇化第1章城市与城镇化2.城市化水平指城镇水口占总人口的比重。

6.简述城市化进程的表现特征。

(1)城市人口占总人口的比重不断上升(2)产业结构中,农业、工业及其他行业的比重彼此消长,不断变化(3)城市化水平与人均国民生产总值的增长成正比(4)城市化水平高,不仅建立在二三产业的发展上,也是农业现代化的结果。

第2章城市规划思想发展5、有机疏散思想(1)城市是一个不断成长与变化的机体(2)它从生物的成长现象中得到启示,认为有机疏散就是把扩大的城市范围划分为不同的集中点所使用的区域,即把无秩序的集中变为有秩序的分散。

(3)1918年沙里宁按照有机疏散的思想制定了大赫尔辛基规划,把城市分解成一个即统一又分散的城市有机整体。

各部分布置有住宅、商店、学校以及生产车间等,形成相对半独立的单元。

7.“雅典宪章”对城市规划目的的界定。

雅典宪章指出城市规划的目的是解决居住、工作、游憩和交通四大活动的正常进行。

宪章认为:(1)居住区要用城市中最好的地段,规定城市中不同地段采用不同的人口密度; (2)有计划地确定工业与居住的关系;(3)新建居住区要多留空地,旧区已坏的建筑物拆除后应辟为绿地,降低旧区的人口密度,在市郊要保留良好的风景地带;(4)应从整个道路系统入手规划交通,街道要进行功能分类,要按照调查统计的交通资料来确定道路的宽度。

城市规划原理复习重点DOC1.城市规划的基本原则城市规划的基本原则主要包括以下几个方面:合理布局原则、经济适度原则、生态环保原则、社会公平原则和人文关怀原则。

这些原则保证了城市的可持续发展和人民生活的改善。

2.城市规划的基本步骤城市规划的基本步骤包括城市调查研究、城市发展目标的确定、城市规划方案的编制和城市规划方案的实施四个阶段。

其中城市调查研究是规划的基础,城市发展目标的确定是规划的核心,城市规划方案的编制是规划的具体实施方案,城市规划方案的实施是规划的最终目标。

3.城市规划的布局原则城市规划的布局原则包括以下几个方面:均衡发展原则、核心区合理布局原则、分块开发原则、景观保护原则和绿地保护原则。

这些原则保证了城市的功能协调和空间合理利用。

4.城市规划的功能划分城市规划的功能划分主要包括以下几个方面:居住功能、产业功能、商业功能、文化功能、交通功能和公共服务功能。

这些功能的合理划分保证了城市的经济发展和人民生活的改善。

5.城市规划的空间形态城市规划的空间形态主要包括以下几个方面:城市的整体布局、城市的街区形态、城市的建筑高度和城市的公共空间。

这些空间形态的合理设计保证了城市的可持续发展和人民生活的舒适度。

6.城市规划的社会公平原则城市规划的社会公平原则主要包括以下几个方面:住房公平分配原则、城市设施公共化原则、城市服务公众化原则和城市管理公正化原则。

这些原则保证了城市的社会公平和人民生活的改善。

7.城市规划的环境保护原则城市规划的环境保护原则主要包括以下几个方面:生态环境保护原则、资源节约利用原则和环境污染控制原则。

这些原则保证了城市的环境可持续发展和人民生活的健康。

8.城市规划的经济适度原则城市规划的经济适度原则主要包括以下几个方面:经济适度规模原则、经济适度布局原则和经济适度功能划分原则。

这些原则保证了城市的经济可持续发展和人民生活的改善。

9.城市规划的参与原则城市规划的参与原则主要包括以下几个方面:整体参与原则、利益相关方参与原则和公众参与原则。

城市规划原理:第一篇:城市与城市规划第一章:城市与城市化1.城市的形成:城市是伴随着私有制和阶级分化,在原始社会向奴隶社会过渡时期出现的。

2.劳动大分工:第一次是农业与畜牧业的分工。

第二次是商业与手工业从农业中分离出来。

3.城市发展阶段:农业社会和工业社会。

也可以叫前工业化时期和工业化时期,或称为古代的城市和近代城市。

4.对城市有影响的因素:4.1.社会形态:如社会的阶级分化与对立。

明显的如卡洪4.2政治制度:如封建社会,中国大多数都城的繁荣都是政治因素4.3经济发展:如东方的小农经济,欧洲的封建领主制5.城镇化的最简单定义:农业人口和农用土地向非农业人口和城市用地转换的现象和过程6.城镇化进程表现特征:6.1城镇化是城市人口占总人口的比重不断上升。

6.2城镇化是产业结构转变的过程。

6.3城镇化水平高,不仅建立在二、三产业的基础上,也是农业现代化的结果7.城镇化的S形曲线(又叫诺瑟姆曲线):超过30%进入快速提升阶段。

超过60%进去稳定发展阶段第二章:城市规划思想发展1.中国古代的思想:1.1夏代(公元前21世纪起):对“国土”进行全面的勘探,天文学,水力学和居民点建设技术为中国沉思建设规划思想的形成奠定了基础。

1.2商代(公元前16世纪):开始出现城市的雏形,如河南偃师商城,还有位于今天郑州的商城和今天湖北的盘龙城,安阳的殷墟。

1.3周代:结束游牧生活,兴建丰、稿两京。

召公和周公曾去相土勘探定测,进行了有目的、有计划、有步骤的城市建设。

这是中国历史上第一次有明确记载的城市规划事件。

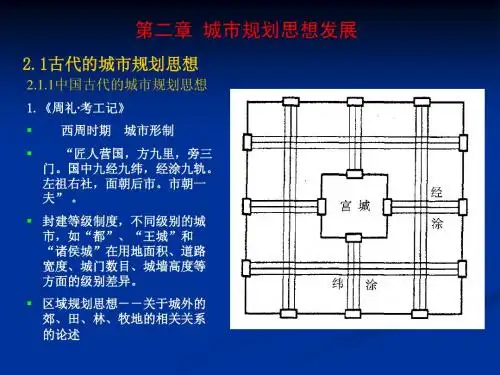

1.4成书于春秋战国时期的《周礼.考工记》,技术了周王城建设的空间布局:匠人营国,方九里,旁三门。

国中九经九纬,经涂九轨。

左祖右社,面朝后市。

市朝一夫(市场的大小为一夫之地,方百步(140*140))这是中国古代城市规划思想最早形成的时代。

1.5战国时期,规划思想多元化:1.吴国国都阖闾城(苏州)—伍子胥利用江南水乡2.越国的范蠡利用孙子兵法为国都选址3.齐国临淄城,因地制宜,考虑自然地形4.江南淹城,城与河浑然一体,利于防御战国时期的著作1.《管子.度地篇》:居民点选址:高勿近阜而水用足,低勿近水而沟防省《管子》认为“因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳”《管子》是革命性著作,打破了《周礼》单一模式的束缚,还从城市功能出发,建立了理性思维和自然环境和谐的准则2.《商君书》:从城乡关系,区域经济和交通布局的角度对城市的发展问题做了阐述。

《城乡规划的主要原则和基本方法》讲义一、城乡规划的概念和重要性城乡规划,简单来说,就是对城市和乡村的土地利用、空间布局以及各项建设进行的综合部署和统筹安排。

它可不是纸上谈兵,而是实实在在关系到我们每个人的生活质量和未来发展。

一个科学合理的城乡规划,能够有效地促进经济发展。

通过合理规划产业布局,可以吸引投资,创造更多的就业机会,推动地方经济的繁荣。

同时,良好的规划有助于提高土地利用效率,避免土地资源的浪费。

在有限的土地上,实现更多的功能和价值。

对于社会的和谐稳定,城乡规划也起着关键作用。

它可以合理配置公共服务设施,如学校、医院、公园等,让大家都能享受到公平、便捷的服务,减少社会矛盾。

而且,规划得当的城乡环境能够增强居民的归属感和认同感,促进社区的形成和发展。

从生态环境的角度看,城乡规划能够保护自然资源,减少环境污染。

比如规划生态保护区、推广绿色建筑等,让我们的城乡既能发展,又能保持蓝天白云、青山绿水。

二、城乡规划的主要原则1、以人为本原则城乡规划的核心是人,要满足人们的各种需求。

这包括居住、工作、休闲、交通等方面。

在规划过程中,要充分考虑不同人群的需求,比如老年人、儿童、残疾人等特殊群体,提供无障碍设施和便利的服务。

同时,要创造舒适、安全、健康的生活环境,让人们在城乡中能够安居乐业。

2、可持续发展原则我们不能只看眼前,还要为子孙后代着想。

这就要求在规划时,充分考虑资源的合理利用和环境保护。

比如,推广可再生能源的使用,减少对不可再生资源的依赖;加强对生态系统的保护,避免过度开发导致生态失衡;规划合理的垃圾处理和污水处理设施,减少环境污染。

3、因地制宜原则每个地方都有自己独特的地理、气候、文化等特点。

城乡规划不能千篇一律,要根据当地的实际情况进行。

比如,在山区,要充分利用地形,避免大规模的土方工程;在水乡,要注重水系的保护和利用;在历史文化名城,要保护好古建筑和传统文化。

4、统筹兼顾原则城乡规划是一个系统工程,需要综合考虑各个方面的因素。

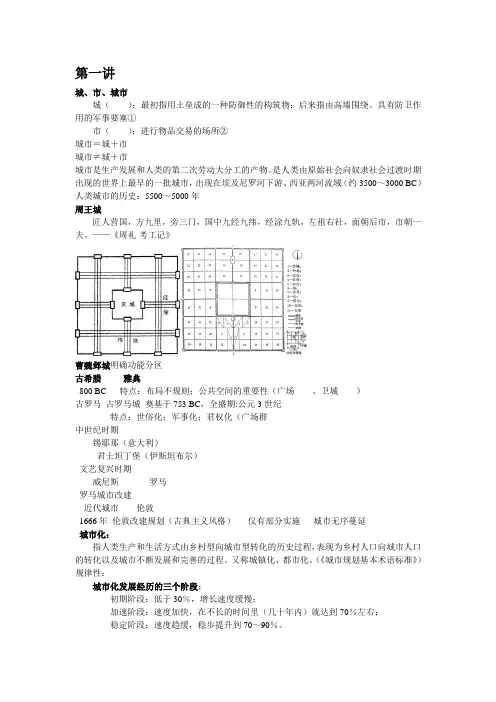

第一讲城、市、城市城():最初指用土垒成的一种防御性的构筑物;后来指由高墙围绕、具有防卫作用的军事要塞①市():进行物品交易的场所②城市=城+市城市≠城+市城市是生产发展和人类的第二次劳动大分工的产物。

是人类由原始社会向奴隶社会过渡时期出现的世界上最早的一批城市,出现在埃及尼罗河下游、西亚两河流域(约3500~3000 BC)人类城市的历史:5500~5000年周王城匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫。

——《周礼·考工记》曹魏邺城明确功能分区古希腊雅典800 BC 特点:布局不规则;公共空间的重要性(广场、卫城)古罗马古罗马城奠基于753 BC,全盛期:公元3世纪特点:世俗化;军事化;君权化(广场群中世纪时期锡耶那(意大利)君士坦丁堡(伊斯坦布尔)文艺复兴时期威尼斯罗马罗马城市改建近代城市伦敦1666年伦敦改建规划(古典主义风格)仅有部分实施城市无序蔓延城市化:指人类生产和生活方式由乡村型向城市型转化的历史过程,表现为乡村人口向城市人口的转化以及城市不断发展和完善的过程。

又称城镇化、都市化。

(《城市规划基本术语标准》)规律性:城市化发展经历的三个阶段:初期阶段:低于30%,增长速度缓慢;加速阶段:速度加快,在不长的时间里(几十年内)就达到70%左右;稳定阶段:速度趋缓,稳步提升到70~90%。

诺瑟姆曲线当前世界城市化发展的特征进程加快大城市发展迅速,出现规模巨大的城市群城市化发展的区域差异显著发达国家出现“逆城市化”倾向第二讲城市规划--是对一定时期内城市的经济和社会发展、土地利用、空间布局及各项建设的综合部署、具体安排和实施管理。

(《城市规划基本术语标准》)中国古代城市规划思想严谨对称、皇权至上的规划理念匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫。

——《周礼·考工记》天人合一、自然至上的自然理念凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。

第一节城市的定义:指以非农产业和非农人口聚集为主要特征的居民点,在我国指按国家行政建制的市和镇。

(按城市规划法,指国家按行政建制设立的直辖市、镇)现代城市定义:有一定数量的非农业人口为主的集居点。

(包含三方面因素:人口数量、产业构成、行政管辖)城市化含义:农业人口与土地向非农业的城市转化的现象与过程。

(包括人口转变城市规划:是为了实现一定时期内城市的经济和社会发展目标,确定城市性质、规模和发展方向,合理利用城市土地,协调城市空间布局和进行各项建设的综合部署和全面安排。

城市规划区:是指城市市区、近郊区以与城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划的区域。

、产业结构转变、土地和地域空间的变化。

)(1)雅典宪章的主导思想是把城市和城市的建筑分成若干组成部分;马丘比丘宪章的目标是将这些部分重新有机地统一起来,强调他们之间的相互依赖性和关联性。

(2)雅典宪章的思想基石是机械主义和物质空间决定论;马丘比丘宪章宣扬社会文化论,认为物质空间只是影响城市生活的一项变量,而起决定作用的应该是城市中的各类群体、社会交往模式和政治结构。

(3)雅典宪章将城市规划视作对终极状态的描述;马丘比丘宪章更强调城市规划的过程性和动态性。

《易经》:日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。

城市是社会经济发展到一定阶段的产物,具体说是人类第三次社会大分工的产物城市的定义:人口数量,产业构成与行政管辖的意义。

《墨子》记载有关于城市建设与攻防战术的内容。

中国古代一些城市的平面也曾由一套方城发展成二套城墙,都城则有三套城墙,这些都是从防御要求出发的。

斯卡莫奇理想城市方案,从防御要求出发。

城市化:农业人口与土地向非农业的城市转化的现象与过程。

城市化内容:1.人口职业的转变。

2.产业结构的转变。

3.土地与地域空间的变化。

《周礼。

考工记》记载了周代城市建设的空间布局制度对中国古代城市规划实践活动产生了深远影响:“匠人营国,方九里,旁三门。

西安城市规划分析(范文2篇)以下是网友分享的关于西安城市规划分析的资料2篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。

《西安城市规划分析范文一》西安城市规划西安市是陕西省省会。

地处关中“八百里秦川”腹地,北临渭河,南依秦岭山脉,地势平坦开阔,土地肥沃,气候宜人。

西安市南和东南与汉中市、安康市、商洛市相邻;西与宝鸡市接壤;北与咸阳市相连;东与渭南市相接。

东西最长约204千米,南北最宽约116千米,总面积10108平方千米,下辖新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、阎良区、临潼区、长安区、蓝田县、周至县、户县、高陵县等9区4县。

到2007年末,全市常住人口已达830.54万人。

二十世纪90年代以来,西安市的经济社会发展取得了显著成效,全市经济总量连续多年保持13%的增长速度,2007年全市国内生产总值达1737.1亿元,地方财政总收入达到125.33亿元。

西安地区是中华民族文化发祥地之一。

据考古发现,旧石器时代早期的蓝田猿人在市辖区内灞河两岸生活;6000多年前新石器时代的原始社会村落半坡遗址坐落在市内浐河东岸;传说中的中原各族共同祖先黄帝的陵墓在西安以北的黄陵县。

先后有西周、秦、西汉、新莽、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋、唐等朝代在西安地区建都,共计1100多年,是中国六大古都中建都最早、历时最长的一个(见长安城) 。

唐代以后,京都东迁,西安仍是西北地区重镇。

现存有阿房宫、汉长安城、未央宫、大明宫的遗址,大雁塔、小雁塔、兴教寺、钟楼、鼓楼、明长安城城墙和城楼等重要古迹。

加强生态环境的保护与建设,保证资源的节约与有效利用,重视历史文化名城的保护与更新,构建富有特色的城市发展模式;将城市宏观的长远规划指导思想与微观的近期建设规划内容有机结合,加强规划实施的前瞻性与可操作性,适应城市的可持续发展;将城市总体布局的优化和调整、历史文化名城保护、生态环境保护与建设、城市综合交通、城市安全等方面作为修编主要内容,并对城市特色、区域统筹等加以着重研究。

内容简介

本书系统地阐述了城乡规划的基本原理、规划设计的原则和方法,以及规划设计的经济问题。

主要内容分22章叙述,包括城市与城市化、城市规划思想发展、城市规划体制、城市规划的价值观、生态与环境、经济与产业、人口与社会、历史与文化、技术与信息、城市规划的类型与编制内容、城市用地分类及其适用性评价、城乡区域规划、总体规划、控制性详细规划、城市交通与道路系统、城市生态与环境规划、城市工程系统规划、城乡住区规划、城市设计、城市遗产保护与城市复兴、城市开发规划、城市规划管理。

目录

第1篇城市与城市规划:

第1章城市与城市化;第2章城市规划思想发展;第3章城市规划体制;第4章城市规划的价值观。

第2篇城市规划的影响要素及其分析方法:

第5章生态与环境;第6章经济与产业;第7章人口与社会;第8章历史与文化;第9章技术与信息。

第3篇城乡空间规划:

第10章城市规划的类型与编制内容;第11章城市用地分类及其适用性评价;第12章城乡区域规划;第13章总体规划;第14章控制性详细规划。

第4篇城市专项规划:

第15章城市交通与道路系统;第16章城市生态与环境规划;第17章城市工程系统规划;第18章城乡住区规划;第19章城市设计;第20章城市遗产保护与城市复兴。

第5篇城市规划的实施:

第21章城市开发规划;第22章城市规划管理。

参考文献。

后记。