灌排渠系规划布置

- 格式:doc

- 大小:37.00 KB

- 文档页数:4

灌排渠系规划布置一、灌排渠系规划布置灌溉系统是指从水源取水并输送分配到田间的灌溉工程。

按输水方式的不同可分渠道灌溉系统和管道灌溉系统两大类。

一、灌排渠系的组成及布置原则(一)灌排渠系的组成渠首工程灌溉渠道:干、支、斗、农渠等固定渠道灌溉系统渠系建筑物田间渠系工程:毛渠(临时渠道)、灌水沟哇等灌排系统田间排水工程:毛沟、腰沟、墒沟等排水系统排水沟:干、支、斗、农沟排水建筑物:排水闸、涵、站等排水容泄区:大江、大湖、大海等(二)灌排渠系的布置的原则1.满足作物灌排要求(1)渠道应布置有高处,排水沟应布置在低处。

(2)渠道和排水沟应有适宜的长度和间距,保证灌得上排得出。

2.灌溉渠道必须与排水沟统一规划布置在规划布置渠道时,必须同时考虑到排水沟的位置,在平原地区、圩区,渠道一般要服从排水沟布置(因为在平原地区,排水问题更为突出)。

3.安全可靠如渠道要避免深挖高填,山丘区渠系上方必须修撇洪沟(截洪沟)。

4.经济合理渠道要尽量短直,以减少土方量;要尽量减少压占耕地;排水沟要尽量利用天然河道。

5.便于管理便于用水管理和工程管理,布置时要考虑行政区划;也要考虑机耕方便;建筑物尽量联合修建,形成枢纽,以便于管理。

6.综合利用如渠道落差较大可布置水电站,较大的渠道或排水沟要考虑通航,水产养殖等。

二、丘陵山区灌排渠系的规划布置山丘区的水利特点是:排水比较通畅,但干旱问题比较突出。

在山丘区虽然可以修建水库塘坝蓄水灌溉,但是由于其蓄水能力有限,因此干旱问题是山丘区的主要水利问题。

因此山丘区灌排渠系的布置,以灌渠道布置为重点。

山丘灌溉渠道布置的关键是布置干渠。

(一)干渠的两种布置形式(1)干渠沿等高线布置(2)干渠垂直于等高线布置(二)支、斗、农渠布置支渠垂直于干渠,其间距由地形条件决定。

斗渠间距一般为:400~800m农渠间距一般为:100~200m两种布置形式:灌排相邻适用于单一坡向地形灌排相间适用于平坦,或有微起伏二、渠道建筑物规划布置渠系建筑物指与渠道或排水沟配套的水闸、涵洞、桥梁、渡槽、倒虹吸、跌水、陡坡等建筑物。

第一节灌溉渠系规划一、灌溉渠系概述1.灌溉渠系的组成灌溉渠系由各级灌溉渠道和退(泄)水渠道组成。

灌溉渠道按其使用寿命分为固定渠道和临时渠道两种:多年使用的永久性渠道称为固定渠道;使用寿命小于一年的季节性渠道称为临时渠道。

按控制面积大小和水量分配层次又可把灌溉渠道分为若干等级:大、中型灌区的固定渠道一般分为干渠、支渠、斗渠、农渠四级,如图4-1所示;在地形复杂的大型灌区,固定渠道的级数往往多于四级,干渠可分成总干渠和分干渠,支渠可下设分支渠,甚至斗渠也可下设分斗渠;在灌溉面积较小的灌区,固定渠道的级数较少;如灌区呈狭长的带状地形,固定渠道的级数也较少,干渠的下一级渠道很短,可称为斗渠,这种灌区的固定渠道就分为干、斗、农三级。

农渠以下的小渠道一般为季节性的临时渠道。

退、泄水渠道包括渠首排沙渠、中途泄水渠和渠尾退水渠,其主要作用是定期冲刷和排放渠首段的淤沙、排泄入渠洪水、退泄渠道剩余水量及下游出现工程事故时断流排水等,达到调节渠道流量、保证渠道及建筑物安全运行的目的。

中途退水设施一般布置在重要建筑物和险工渠段的上游。

干、支渠道的末端应设退水渠道。

2.灌溉渠道的规划原则1) 干渠应布置在灌区的较高地带,以便自流控制较大的灌溉面积。

其他各级渠道亦应布置在各自控制范围内的较高地带。

对面积很小的局部高地宜采用提水灌溉的方式,不必据此抬高渠道高程。

2) 使工程量和工程费用最小。

一般来说,渠线应尽可能短直,以减少占地和工程量。

但在山区、丘陵地区,岗、冲、溪、谷等地形障碍较多,地质条件比较复杂,若渠道沿等高线绕岗穿谷,可减少建筑物的数量或减小建筑物的规模,但渠线较长,土方量较大,占地较多;如果渠道直穿岗、谷,则渠线短直,工程量和占地较少,但建筑物投资较大。

究竟采用哪种方案,要通过经济比较才能确定。

3) 灌溉渠道的位置应参照行政区划确定,尽可能使各用水单位都有独立的用水渠道,以利管理。

4) 斗、农渠的布置要满足机耕要求。

灌排渠系布置的原则

灌排渠系的布置原则涉及到灌溉和排水系统的设计和规划,以

确保有效的水资源利用和土壤排水。

以下是灌排渠系布置的一些原则:

1. 地形条件,灌排渠系的布置应充分考虑地形条件,包括山地、平原、丘陵等地形特征,以确保水资源能够有效地流动和利用。

2. 土壤类型,不同的土壤类型对水分的渗透和保持能力不同,

因此灌排渠系的布置需要根据土壤类型进行调整,以最大限度地提

高灌溉效果和排水效率。

3. 作物需水量,不同作物对水分的需求量不同,因此在布置灌

排渠系时需要考虑不同作物的需水量,以满足其生长需求。

4. 水资源供应,灌排渠系的布置需要考虑水资源的供应情况,

包括降水量、地下水位和水库蓄水量等因素,以确保水资源的充足

供应。

5. 地块大小和形状,灌排渠系的布置应考虑地块的大小和形状,

以便合理安排灌溉和排水系统,提高水资源利用效率。

6. 环境保护,在灌排渠系的布置中需要考虑环境保护因素,包

括减少水土流失、防止水污染等措施,以保护生态环境。

7. 经济效益,灌排渠系的布置应考虑经济效益,包括投资成本、运行维护费用和灌溉效果等因素,以确保灌排系统的可持续发展和

经济效益。

总之,灌排渠系的布置需要综合考虑地形、土壤、作物需水量、水资源供应、地块大小和形状、环境保护和经济效益等多方面因素,以确保灌溉和排水系统的有效运行和水资源的合理利用。

灌溉排水渠系设计规范一、设计原则1.灌溉排水渠系的设计应以科学、经济合理、先进适用为原则,确保农田得到足够的灌溉水量和有效排水,提高农田的产能。

2.设计应根据地理环境、土地利用状况、降雨均衡和灌溉用水需求等因素进行合理规划,确保灌溉排水系统的长期稳定运行。

二、设计标准1.灌溉排水渠系的设计应符合国家农田灌溉排水工程设计规范,确保设计方案的科学性和合理性。

2.设计应根据农田所在地的降雨量、蒸发量、土地类型等因素确定合理的灌溉水量,并保证排水系统的稳定排水能力。

三、设计内容1.灌溉渠道的设计应根据灌溉用水需求和农田的地形条件进行合理布置。

应注意渠道的坡度、深度、宽度等参数的设计,确保水能顺利流动,并减少水量损失。

2.排水渠道的设计应根据农田的土壤类型和排水需求确定合理的排水闸门数量和位置。

渠道应具备良好的排水能力,有效地排除农田内的积涝水。

3.设计时应合理布置渠道的交叉口和汇水口,以确保整个灌溉排水系统的连通性和稳定性。

同时,应考虑到水质的保护,采取相应的措施防止水源被污染。

4.设计时应充分考虑灌溉排水系统的维护和管理问题,合理安排渠道的出水口和泵站的位置,方便进行维护和管理工作,确保系统的正常运行。

四、设计要求1.灌溉排水渠系的设计要充分考虑节约水资源、保护环境的要求,采用水平灌溉和滴灌等节水灌溉技术,并合理布置渠道的出水口和水源保护措施。

2.设计时要考虑到水文地质情况,避免渠道的泥沙淤积和堵塞,采取相应的措施保证渠道的通畅性。

3.设计时要充分考虑区域的降雨量和排水需求,合理确定渠道的容水量和排水能力,防止因洪水导致农田的水浸灾害。

五、设计审查1.灌溉排水渠系的设计应经过相关部门的审查,并取得设计审查合格证明。

2.设计审查时应对灌溉排水渠系的各项技术指标和参数进行详细检查,并提出合理的修改意见,确保设计方案的合理性和可行性。

六、施工监督1.灌溉排水渠系的施工应按照设计方案进行,确保施工的质量和进度。

《灌溉排水工程学》课程设计指导书范文波编写2013年12月某灌区农场灌溉渠系规划布置设计主要步骤第一部分总体设计思路第一步:供水量计算,以水定地。

确定规划面积。

第二步:灌区主要作物灌水率。

确定种植类型与比例,而后做出灌水率图,修订灌水率图,旱地作物一般q=0.25—0.5m3/(万亩s.),水稻一般q=0.4—0.6m3/(万亩s.)。

第三步:典型支取与干渠取水口流量推算。

第四步:典型干、支、斗、农渠横断面计算第五步:典型干、支、斗、农渠纵断面水位衔接。

第六步:典型干、支、斗、农渠纵横断面绘图第七步:田间工程规划布置绘图。

第二部分主要步骤一、供水量计算(一)需水量计算1、种植面积说明拟订的种植结构,确定数量的依据。

总面积约3-10万亩。

以下为举例说明!!农场种植农作物面积及需水量计算表补充:1、净灌溉面积:灌水面积、净面积,需要灌溉得可以种植作物的面积。

净灌溉面积=土地有效利用系数(0.9-0.95)×灌溉面积2、灌溉面积:毛灌溉面积、毛面积,包括净灌溉面积与渠道、排水沟、道路、林带等在内的面积。

3、非灌溉面积:村庄、水塘和坟地等其他不进行灌溉的面积。

4、总灌溉面积:灌溉面积+非灌溉面积2、供需水量平衡验算农场供需水量平衡计算3、灌水模数与灌水率图修订可以在农田规划完成之后,计算出净面积,再计算灌水率。

此时的数值比较精确。

(二)根据情况计算水量平衡某灌区农场分水量计算表二、灌区工程规划布置灌区规划布置包括:灌排渠沟系统规划布置、田间工程、渠沟系统建筑物。

(一)灌排渠沟系统规划布置见教材P117第三章第五节。

1、各级渠道和排水沟布置内容1)干渠与干沟2)支渠与支沟3)斗渠与斗沟布置形式:灌排相邻或相间布置间距:400-800m或根据当地资料确定4)农渠与农沟布置形式:灌排相邻或相间布置间距:100-200m或根据当地资料确定。

农沟间距可以通过计算得出。

:见教材第七章2、渠沟系统规划:见教材第三章第三节。

灌排渠道设计规范1灌溉排水渠系设计规范第一章总则第1.0.1条本规范适用于新建、改建、扩建的大型和10万亩以上的中型灌区的灌溉排水渠系(以下简称灌排渠系)设计。

其它灌区的灌排渠系设计,可参照执行。

第1.0.2条灌排渠系是灌溉工程的一个组成部分。

灌排渠系设计应严格执行基本建设设计程序,根据批准的设计任务书进行。

第1.0.3条灌排渠系设计方案应进行技术经济论证和比较。

力求技术先进,经济合理,运用安全,管理方便,以达到省水、节能、增产的目的。

第1.0.4条灌排渠系设计在保证灌排效益和工程安全的前提下,应考虑综合利用,以取得最优的经济效果。

第 1.0.5条灌排渠系设计必须符合<水利水电枢纽工程等级划分及设计标准>、<水利水电工程水利动能设计规范>等有关规范和标准的要求。

第 1.0.6条由于灌区自然特点或其它条件的限制,执行本规范有关条款确有困难,或规范未作明确规定的特殊技术问题,应进行专门论证,并在设计2文件中予以申述。

喷灌、滴灌、渗灌渠系设计,应按有关规范或标准执行。

第二章基本资料第一节通则第 2.1.1条灌排渠系设计应深入灌区调查研究,认真搜集整理灌区地形、气象、水文、工程地质、水文地质、土壤、作物需水量、水利工程现状、自然灾害、社会经济以及农业区划和发展规划等基本资料,并进行必要的勘测试验工作。

第2.1.2条有关基本资料和数据应经过审查鉴定。

资料精度应满足设计要求。

第二节测量资料第 2.2.1条地形测量资料应具有:1.灌区总体布置图,比例尺一般采用1/25000~1/100000。

2.灌排渠系平面布置图,比例尺一般采用1/10000。

3.典型田间渠系布置图,比例尺一般采用1/1000~1/5000。

4.有特殊要求的渠道带状地形图,比例尺一般采用1/1000~1/ 。

带状图宽度, 视地形条件而定。

5.灌排渠、沟的纵断面图,比例尺一般采用:水平1/5000~1/25000,垂直1/50~31/200;横断面图,比例尺一般采用1/100~1/200。

灌溉排水渠系设计规范第一章总则第1.0.1条本规范适用于新建、改建、扩建的大型和10万亩以上的中型灌区的灌溉排水渠系(以下简称灌排渠系)设计。

其他灌区的灌排渠系设计,可参照执行。

第1.0.2条灌排渠系是灌溉工程的一个组成部分。

灌排渠系设计应严格执行基本建设设计程序,根据批准的设计任务书进行。

第1.0.3条灌排渠系设计方案应进行技术经济论证和比较。

力求技术先进,经济合理,运用安全,管理方便,以达到省水、节能、增产的目的。

第1.0.4条灌排渠系设计在保证灌排效益和工程安全的前提下,应考虑综合利用,以取得最优的经济效果。

第1.0.5条灌排渠系设计必须符合《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准》、《水利水电工程水利动能设计规范》等有关规范和标准的要求。

第1.0.6条由于灌区自然特点或其他条件的限制,执行本规范有关条款确有困难,或规范未作明确规定的特殊技术问题,应进行专门论证,并在设计文件中予以申述。

喷灌、滴灌、渗灌渠系设计,应按有关规范或标准执行。

第二章基本资料第一节通则第2.1.1条灌排渠系设计应深入灌区调查研究,认真搜集整理灌区地形、气象、水文、工程地质、水文地质、土壤、作物需水量、水利工程现状、自然灾害、社会经济以及农业区划和发展规划等基本资料,并进行必要的勘测试验工作。

第2.1.2条有关基本资料和数据应经过审查鉴定。

资料精度应满足设计要求。

第二节测量资料第2.2.1条地形测量资料应具有:1.灌区总体布置图,比例尺一般采用1/25000~1/100000。

2.灌排渠系平面布置图,比例尺一般采用1/10000。

3.典型田间渠系布置图,比例尺一般采用1/1000~1/5000。

4.有特殊要求的渠道带状地形图,比例尺一般采用1/1000~1/2000。

带状图宽度,视地形条件而定。

5.灌排渠、沟的纵断面图,比例尺一般采用:水平1/5000~1/25000,垂直1/50~1/200;横断面图,比例尺一般采用1/100~1/200。

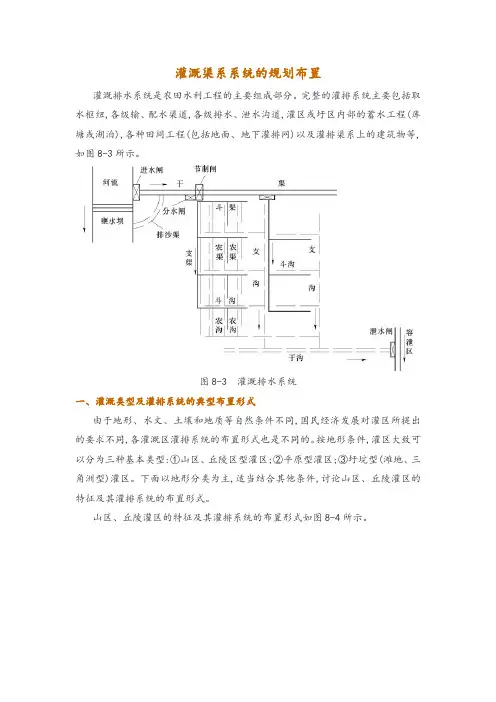

灌溉渠系系统的规划布置灌溉排水系统是农田水利工程的主要组成部分。

完整的灌排系统主要包括取水枢纽,各级输、配水渠道,各级排水、泄水沟道,灌区或圩区内部的蓄水工程(库塘或湖泊),各种田间工程(包括地面、地下灌排网)以及灌排渠系上的建筑物等,如图8-3所示。

图8-3 灌溉排水系统一、灌溉类型及灌排系统的典型布置形式由于地形、水文、土壤和地质等自然条件不同,国民经济发展对灌区所提出的要求不同,各灌溉区灌排系统的布置形式也是不同的。

按地形条件,灌区大致可以分为三种基本类型:①山区、丘陵区型灌区;②平原型灌区;③圩垸型(滩地、三角洲型)灌区。

下面以地形分类为主,适当结合其他条件,讨论山区、丘陵灌区的特征及其灌排系统的布置形式。

山区、丘陵灌区的特征及其灌排系统的布置形式如图8-4所示。

图8-4 山区、丘陵区灌排系统的布置形式这类灌区的地形一般比较复杂,岗冲(冲击沟谷)交错,起伏剧烈,坡度较陡。

耕地大多为坡地与梯田,位于分水岭、沟谷、河流之间,分布比较分散,很少有大片集中的平坦土地,而且山区、丘陵区的耕地高程较高,往往需从河流上游远处引水灌溉。

所以,山丘区灌溉渠道的特点,一般是位置较高,渠道弯曲,渠线较长,渠道深挖和高填方多,渠道石方工程和建筑物亦多,而且地形条件是确定渠线布置的主要因素。

另外,由于渠道较多地行经高填方、山坡风化土质和风化岩层地带,渗漏比较严重;且在暴雨季节,山洪可能入侵渠道,使之坍塌决口,影响附近农田村庄的安全。

同时山丘区多塘堰和小型水库,可以拦蓄当地地面径流与引蓄河流径流,故山丘区的渠道,还往往与塘库相连接,形成长藤结瓜式的水利系统。

在山区、丘陵地区,干、支渠的布置主要有下列两种型式。

1.干渠沿等高线布置干渠沿灌区上部的边缘布置,以求控制全部灌溉面积,此时支渠则从干渠的一侧引出。

这种布置形式的地形条件,一般是位于分水岭和山溪或河流之间,呈狭长形,地面等高线大致与河流方向平行,灌区内的山溪、河流常用做排水干、支沟道。

灌区渠(管)道布置原则

灌区渠(管)道布置原则主要包括以下几点:

1. 充分利用自然地形和现有条件,尽量缩短线路,减少工程量。

2. 考虑灌溉和排水的需要,保证灌溉渠道的进水口和排水沟的出水口位置合理,便于水流顺畅。

3. 考虑渠道的运行管理和维护,方便巡查和检修。

4. 考虑渠道的输水能力和灌溉需求,合理分配水量,避免水资源的浪费。

5. 考虑环境保护和生态平衡,避免对环境和生态造成不良影响。

综上所述,灌区渠(管)道布置需要综合考虑自然地形、灌溉和排水需求、运行管理、环境保护等多方面因素,确保渠道布置科学合理,满足灌溉和排水需求,同时保护环境和生态。

灌排渠道设计规范灌排渠道是农田灌排系统的重要组成部分,其设计合理与否直接影响到农田的灌排效果和农作物的生长发育。

为了确保灌排渠道的高效运行和农田的科学灌溉,下面将介绍一些灌排渠道设计的规范。

一、灌排渠道的位置选择1.灌排渠道应沿地势走向布置,避免沿坡面铺设,以避免因地势变化引起的水流速度不一致,造成泥沙淤积或冲刷。

2.灌排渠道应尽量避开房屋、道路、林地等建筑物和自然地物,以免水流受阻。

3.灌排渠道应避免通过有限制交通的地方,以便于后期的巡查和维护。

二、灌排渠道的断面设计1.灌排渠道的断面宽度应根据项目的具体情况来确定,一般情况下,其底宽应大于或等于1.5米,便于维护和清淤,侧坡坡度应根据土质情况来确定。

2.灌排渠道的深度应根据灌溉需水量和土壤渗透性来确定,以确保所需的水量能够顺利引入田地,同时避免过度渗漏和水质污染。

3.灌排渠道的流速应根据农田的需水量来确定,一般情况下,其流速应保持在0.3-0.5m/s之间,以免造成水流冲刷和泥沙淤积。

4.灌排渠道的横断面应保持光滑,以减少水流阻力和能耗。

三、灌排渠道的渠床和坡度设计1.灌排渠道的渠床应使用坚实的材料,如混凝土等,以便于维护和清淤。

渠床的坡度应根据灌溉需水量和土壤渗透性来确定,一般情况下,其坡度应保持在0.1%-0.3%之间,以确保水能够顺利流动。

2.灌排渠道的侧坡应根据土质情况和水流速度来确定,一般情况下,其坡度应保持在1:1-1.5:1之间,以避免土壤的侧向侵蚀和坡面塌方。

四、灌排渠道的维护与管理1.灌排渠道的定期巡查和维护应成为农田管理的重要任务,及时清理淤泥和杂草,保持渠道的畅通。

2.灌排渠道的水质管理要加强,采取措施防止农药和化肥等农业化学品对水质造成污染。

3.灌排渠道的漏水、渗漏和冲刷等问题要及时解决,确保灌水不受阻碍,保证农田正常灌溉。

总结起来,灌排渠道设计规范主要包括灌排渠道的位置选择、断面设计、渠床和坡度设计以及维护与管理等方面。

灌溉排水渠系设计规第一章总则第1.0.1条本规适用于新建、改建、扩建的大型和10万亩以上的中型灌区的灌溉排水渠系(以下简称灌排渠系)设计。

其他灌区的灌排渠系设计,可参照执行。

第1.0.2条灌排渠系是灌溉工程的一个组成部分。

灌排渠系设计应严格执行基本建设设计程序,根据批准的设计任务书进行。

第1.0.3条灌排渠系设计方案应进行技术经济论证和比较。

力求技术先进,经济合理,运用安全,管理方便,以达到省水、节能、增产的目的。

第1.0.4条灌排渠系设计在保证灌排效益和工程安全的前提下,应考虑综合利用,以取得最优的经济效果。

第1.0.5条灌排渠系设计必须符合《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准》、《水利水电工程水利动能设计规》等有关规和标准的要求。

第1.0.6条由于灌区自然特点或其他条件的限制,执行本规有关条款确有困难,或规未作明确规定的特殊技术问题,应进行专门论证,并在设计文件中予以申述。

喷灌、滴灌、渗灌渠系设计,应按有关规或标准执行。

第二章基本资料第一节通则第2.1.1条灌排渠系设计应深入灌区调查研究,认真搜集整理灌区地形、气象、水文、工程地质、水文地质、土壤、作物需水量、水利工程现状、自然灾害、社会经济以及农业区划和发展规划等基本资料,并进行必要的勘测试验工作。

第2.1.2条有关基本资料和数据应经过审查鉴定。

资料精度应满足设计要求。

第二节测量资料第2.2.1条地形测量资料应具有:1.灌区总体布置图,比例尺一般采用1/25000~1/100000。

2.灌排渠系平面布置图,比例尺一般采用1/10000。

3.典型田间渠系布置图,比例尺一般采用1/1000~1/5000。

4.有特殊要求的渠道带状地形图,比例尺一般采用1/1000~1/2000。

带状图宽度,视地形条件而定。

5.灌排渠、沟的纵断面图,比例尺一般采用:水平1/5000~1/25000,垂直1/50~1/200;横断面图,比例尺一般采用1/100~1/200。

马青河灌区灌溉系统规划设计指导书一、灌区开发缘由(一)基本情况任务书中P.1“概况”。

(二)灌区开发的必要性和可行性根据作物需水要求,目前的灌溉与排水条件,灌区开发的有利条件。

二、灌排渠系与渠系建筑物规划布置(一)水源与取水口选择以马清河为灌溉水源。

取水口宜取在凹岸中点偏下游处(说明缘由)。

(二)各级渠道和排水沟布置1、干渠与干沟2、支渠与支沟3、斗渠与斗沟布置形式:灌排相邻布置间距:400-800m4、农渠与农沟布置形式:灌排相邻布置间距:100-200m(三)渠系建筑物布置进水闸、分水闸、节制闸、渡槽、倒虹吸、泄水闸、退水闸等。

三、计算渠道设计流量(一)确定工作制度干支渠续灌,斗、农渠轮灌(各分两组);(二)计算典型支渠设计流量先分别计算出支渠田间净流量、农渠田净流量和农渠净流量; 逐级推算农渠、斗渠、支渠的设计流量(三)计算干渠设计流量逐段计算、最后计算灌区灌溉水利用系数。

五、水位推算(一)选择参考点选择灌区最难控制的点(二)推算农、斗、支渠水位分别推算农首、斗首、支首水位(三)推算干渠水位逐段推算(四)确定引水方式是无坝取水,还是有坝取水六、渠道横断面设计(均为土渠、均采用梯形断面)(一)干渠各断面设计1. 计算设计过水断面采用经济实用断面;(1)拟定偏离系α=1.01~1.04;(2)计算)1(425--=αααγ(3)计算宽深比m m m --+=)12(22γαβ(4)8/33/53/22)()12(⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡+++=i m m Qn h ββ(5)h b β=(6)校核不冲不淤R C V =不淤 清水渠取0.3~0.41.0KQ V =不冲要求不淤V <V <不冲V2. 计算最小水深和加大水深迭代法:(1)计算6.0)(i nQ A 加大= 212m B +=(2)初拟最小h (或加大h )代入下式最小最小最小mh b Bh b A h ++=4.0)(' 或最小'h ≈最小h 则计算终止,否则令最小最小'h h =继续迭代,一般需2~3次即可。

一、灌排渠系规划布置

灌溉系统是指从水源取水并输送分配到田间的灌溉工程。

按输水方式的不同可分渠道灌溉系统和管道灌溉系统两大类。

一、灌排渠系的组成及布置原则

(一)灌排渠系的组成

渠首工程

灌溉渠道:干、支、斗、农渠等固定渠道

灌溉系统渠系建筑物

田间渠系工程:毛渠(临时渠道)、灌水沟哇等灌排系统田间排水工程:毛沟、腰沟、墒沟等

排水系统排水沟:干、支、斗、农沟

排水建筑物:排水闸、涵、站等

排水容泄区:大江、大湖、大海等

(二)灌排渠系的布置的原则

1.满足作物灌排要求(1)渠道应布置有高处,排水沟应布置在低处。

(2)渠道和排水沟应有适宜的长度和间距,保证灌得上排得出。

2.灌溉渠道必须与排水沟统一规划布置在规划布置渠道时,必须同时考虑到排水沟的位置,在平原地区、圩区,渠道一般要服从排水沟布置(因为在平原地区,排水问题更为突出)。

3.安全可靠如渠道要避免深挖高填,山丘区渠系上方必须修撇洪沟(截洪沟)。

4.经济合理渠道要尽量短直,以减少土方量;要尽量减少压占耕地;排水沟要尽量利用天然河道。

5.便于管理便于用水管理和工程管理,布置时要考虑行政区划;也要考虑机耕方便;建筑物尽量联合修建,形成枢纽,以便于管理。

6.综合利用如渠道落差较大可布置水电站,较大的渠道或排水沟要考虑通航,水产养殖等。

二、丘陵山区灌排渠系的规划布置

山丘区的水利特点是:排水比较通畅,但干旱问题比较突出。

在山丘区虽然可以修建水库塘坝蓄水灌溉,但是由于其蓄水能力有限,因此干旱问题是山丘区的主要水利问题。

因此山丘区灌排渠系的布置,以灌渠道布置为重点。

山丘灌溉渠道布置的关键是布置干渠。

(一)干渠的两种布置形式

(1)干渠沿等高线布置

(2)干渠垂直于等高线布置

(二)支、斗、农渠布置

支渠垂直于干渠,其间距由地形条件决定。

斗渠间距一般为:400~800m

农渠间距一般为:100~200m

两种布置形式:

灌排相邻适用于单一坡向地形

灌排相间适用于平坦,或有微起伏

二、渠道建筑物规划布置

渠系建筑物指与渠道或排水沟配套的水闸、涵洞、桥梁、渡槽、倒虹吸、跌水、陡坡等建筑物。

一、渠系建筑物选型与布置的原则

1.满足使用要求

如渠道切断了道路,那么该处需设涵洞或桥梁;渠道水位不够则需建节制闸抬高水位。

2.尽量采用联合枢纽布置的形式

目的是为节省投资和管理方便。

如闸与桥常联合修建,分水闸与节制闸常联合修建。

如总渠枢纽和江都水利枢纽。

3.尽量采用定型设计和装配式建筑物

由于渠系建筑物数量很多,同一类建筑物工作条件常相近。

如斗农渠上的分水闸,因此采用定型设计和装配式结构,对简化设计,加速施工进度非常有利。

4.尽量考虑采用当地材修建

如在山丘区建渡槽、农桥可用砌石建筑(句容的北山水库石拱渡槽),在平原地区则宜用钢筋混凝土排架渡槽。

5.多作经济比较,选择最优方案

如渠道穿过河流时,有时可在技术上和满足使用要求上可采用渡槽,也可采用倒虹吸,这时就需要进行经济比较。

选择较经济合理的方案。

有时同一建筑物可采用不同的施工方案,这时也可通过经济比较来选择较合理的施工方案。

二、渠系建筑物的类型与布置

(一)控制建筑物

控制流量和水位。

1.进水闸:布置在干渠首端。

2.分水闸:布置在各支渠、斗渠和农渠渠首。

斗首、农首分水闸也叫斗门和农门。

3.节制闸:控制渠道水位或流量。

布置:(1)在上级渠水位不能保证下级渠正常引水时,需在上级渠建节制闸抬高水位,保证下级渠引水。

(2)实行轮灌时,在轮灌组分界处需设节制闸。

(3)在重要建筑物或险工渠段前需联合修建节制闸和泄水闸,以防止漫溢,保证建筑物和渠道的安全。

(二)交叉建筑物

渠道与河流、道路交叉时应布置交叉建筑物。

交叉建筑物主要的三种:渡槽、倒虹吸、涵洞。

选择方法:(1)不影响交通和航运;

(2)技术上可行;

(3)进行经济比较,选择最优的型式。

(三)泄水建筑物

用于排除渠道中余水或入渠洪水。

(1)退水闸

布置在较大的干支渠末端,以排泄渠中余水(防止滋生杂草和蚊虫)。

(2)泄水闸

与节制闸联合修建,保护重要建筑物和险工渠段。

(四)衔接建筑物

渠道经过一陡坎或坡面,时需建跌水或陡坡。

1.跌水

水位落差小于3m时,宜建跌水。

2.陡坡

水位落差大于3m时,宜建陡坡。

这时建跌水不安全。

(五)量水建筑物

1.利用闸、涵、渡槽等量水。

在干支渠上量水一般利用这些渠系建筑物量水。

如昭关灌区。

2.利用特设计量水备量水。

如三角堰、梯形堰、巴歇尔量水槽、喷嘴等。

一般斗、农渠上可采用特设量水设备。