中国古典文献学 第二章

- 格式:ppt

- 大小:7.69 MB

- 文档页数:42

第二講古典目錄的形成和發展第一節:古典目錄產生的條件第一,書的内容多様化。

周朝初年,三代的檔案材料積累了很多,主要是誓辭和文誥之類,内容單一。

在保管這些簡策時,人們按夏朝、商朝、本朝分類存放,這還祇是檔案的分類,不是嚴格意義上的目録分類。

(书的集中收藏是在汉代。

秦朝统一了,但他们恨书。

)第二,書要集中收藏。

在先秦,甚至包括秦朝,都還是遵循“官守其书”的傳統,即與某行政部門有關的法令、文書,天下人所寫的文章,都分别由相關部門收藏。

李斯建議秦始皇焚書時,有一句話叫:“若欲有學法令,以吏為師。

”就是禁絶私人傳學,回到“官守其書”的老路上去。

私人講學傳學,春秋时就有,比如孔丘、墨翟。

他們也整理一些圖書以教弟子,像孔子所教内容还很豐富,有詩、書、禮、樂、易、春秋,漢代把這些統稱“六藝”。

但這祇是很小一部分書。

第二節:圖書分類法的萌芽一、“官守其書”的原始分類聖人為之立官分守,而文字亦從而紀焉。

有官斯有法,故法具於官;有法斯有書,故官守其書;有書斯有學,故師傳其學;有學斯有業,故弟子習其業。

官、守、學、業皆出于一,而天下以同文為治,故私門無著述文字。

--章學誠《校讎通義·原道》《周禮》有太師;小史;內史;外史;御史;大司徒;司書;大胥;司士;司民;司約;司會;春官大師;太卜等等。

周崇禮教,各官所掌,除了相關檔案外,主要便是關於典禮的規則,另外是一些歷史資料。

雖無私人著述,但有專門徵集民間歌謠的官,藉此了解民謠、誹謗,以知政之得失。

【要按圖書的內容分類,以便于“即類求書,因書究學”。

與我們介紹基本情況時的分類(按內容來源、體裁或撰作目的)不同。

】二、孔子的分類春秋時,禮崩樂壞,資料的搜輯匯編保管,沒有了著落。

因而原來的文化壟斷也有所打破,典籍散落民間士人當中,整理典籍,私人講學的風氣逐漸開展。

相傳孔子對他以前的典籍進行了一番整理,也就是刪定整理出了詩、書、禮、樂、易、春秋六種書,這實際上是孔子對當時學術的分類。

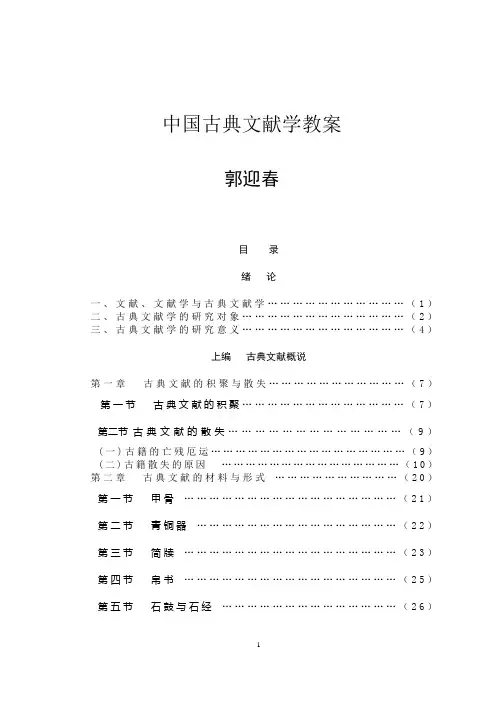

中国古典文献学教案郭迎春目录绪论一、文献、文献学与古典文献学 (1)二、古典文献学的研究对象 (2)三、古典文献学的研究意义 (4)上编古典文献概说第一章古典文献的积聚与散失 (7)第一节古典文献的积聚 (7)第二节古典文献的散失 (9)(一)古籍的亡残厄运 (9)(二)古籍散失的原因 (10)第二章古典文献的材料与形式 (20)第一节甲骨 (21)第二节青铜器 (22)第三节简牍 (23)第四节帛书 (25)第五节石鼓与石经 (26)第六节纸的发明与纸写本书 (27)第七节雕版印刷术的发明与新的书籍形式 (28)第三章古典文献的部类与体式 (34)第一节古典文献的部类 (34)(一)《七略》分类法 (34)(二)七分法 (35)(三)四部分类法 (36)第二节古典文献的体式 (37)(一)文体 (37)(二)作者与书名 (49)第四章古典文献的基本构成 (56)第一节经部 (56)(一)经书的构成 (56)(二)“十三经”简介 (60)(三)经学流派 (90)第二节史部 (98)(一)史书的构成 (98)(二)史部文献要类 (100)第三节子部 (125)第四节集部 (127)第五节丛书 (129)下编古典文献的整理第一章版本 (134)一、版本和版本学 (134)二、版本研究的意义 (137)三、版本类型 (139)四、版本鉴别 (152)第二章校勘 (155)一、校勘和校勘学 (155)二、校勘的功用 (158)三、校勘的内容 (160)四、校勘方法 (163)五、校记 (168)六、古书校勘应注意的问题 (170)第三章辨伪 (173)一、辨伪研究的意义 (173)二、辨伪产生的原因 (174)三、古书辨伪的方法 (175)四、古书辨伪成就 (176)第四章辑佚 (181)一、辑佚方法 (181)二、辑佚成就 (182)第五章目录 (186)一、目录、目录学与古典目录学 (186)二、古典目录学的意义和作用 (187)三、古典目录类别 (189)四、古典目录体制 (206)五、古典目录学理论经典 (208)第六章类书 (212)一、类书的特点 (212)二、常用类书简介 (213)第七章索引 (219)一、索引的特点及功用 (219)二、我国古籍索引的编纂 (221)第八章工具书 (225)一、工具书释义 (225)二、工具书的作用 (226)三、工具书的检索方法 (227)四、常用工具书介绍 (229)第九章标点 (262)一、古书标点概说 (262)二、古书标点错误的主要原因 (266)第十章注释 (269)一、古注概说 (269)二、今注说略 (286)第十一章今译 (289)一、翻译与今译 (289)二、古书今译概说 (289)三、今译三原则 (291)四、直译与意译 (293)五、今译的工作方法 (294)绪论一、文献、文献学与古典文献学“文献”一词最早见于《论语·八佾篇》:子曰:“夏礼吾能言之,杞不足征也;殷礼吾能言之,宋不足征也。

中国古典文献学绪论文献与古典文献学“文献学”一词始见于梁启超的《中国近三百年学术史》(1923年)。

最早以“文献学”名其书者,为郑鹤春、郑鹤声先生的《中国文献学概要》(商务印书馆1930年出版)。

文献,指具有一定历史价值或科学价值的含有知识信息的物质载体。

古典文献学要学习些什么?1.应熟悉古典文献:古典文献指1911年之前(白话文兴起前)产生的以文言文和繁体字书写的具有历史价值和科学价值的图书资料,即古籍。

2.应掌握古典文献学学科构成核心内容:目录、版本、校勘3.熟悉并利用古典文献,可深入客观地了解中国传统文化,树立正确的知识系统观和文明系统观。

如《致蔡鹤卿太史书》(林纾):“鹤卿先生太史足下……”为何称“太史”?第一章古典文献的载体与类型第一节古典文献的载体一、甲骨甲骨:龟甲和兽骨。

“甲骨卜辞”、“殷墟卜辞”(刻在龟甲兽骨上的文字),记载多是占卜之事,记事年代从殷商盘庚到纣王末期。

1.甲骨文献的整理研究情况是怎样的?(1)甲骨文最早的整理、辨认,以刘鹗、孙诒让等人的工作为代表。

刘鹗《铁云藏龟》(1903出版,第一部著录甲骨文的专书)收甲骨文献1051片,考释正确干支、数目字34个。

孙诒让《契文举例》(1905年撰成,1917年出版,第一部考释甲骨文的专著)全书分十类,考释正确的文字有185 (2)近代“甲骨四堂”成就最为卓著:“四堂”指四位甲骨文献研究专家,即王国维(号观堂)、罗振玉(号雪堂)、董作宾(字彦堂)、郭沫若(字鼎堂)。

(3)罗振玉的甲骨文献研究尤为突出:①罗氏搜集、保存、印行了大批甲骨文献。

②考释出大量的单字。

③率先正确判定甲骨刻辞的性质及出土处。

④首创卜辞分类研究的方法。

3.我们如何查阅、了解甲骨文字?需要使用甲骨文释字方面的工具书:孙海波编:《甲骨文编》,中华书局1965年版。

高明撰:《古文字类编》,中华书局1980年版。

于省吾主编:《甲骨文字诂林》,中华书局1996年版。

二、金石1.金文(钟鼎文)金,指青铜器。

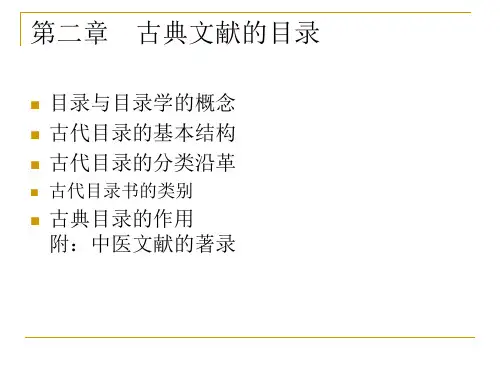

古典文献名词解释复习第二章古典文献的目录1、目录:目录是按照一定次序编排的一批书名(或篇名)及其叙录,它是简介图书内容和形式,反映出版、收藏等情况,指导阅读和检索图书等文献资料的工具。

(P71)2、目录学:目录学是研究目录的形成和发展,探讨目录工作一般规律的专门学术,它是目录实践活动的理论概括和总结。

(P76)3、辨章学术,考镜源流:(略)4、叙录:叙录(或称书录解题、提要等)列于书名之后,是用以揭示图书的内容主旨、价值得失,介绍作者生平事迹、学术源流,以及该书的版本、校勘、流传情况等。

叙录是古代目录书中最重要的结构成分,是古代目录学具有学术性和指示读书治学作用的具体表现之一。

(P80)5、六分法:是我国最早的图书目录分类法,创始于《七略》。

《七略》包括辑略、六艺略、诸子略、诗赋略、兵书略、术数略、方技略。

其中辑略是综述学术源流的绪论,因此实际上只有“六略”六类。

六分法反映了当时学术和图书状况的实际。

(P84)6、四分法:指关于典籍文献的四部分类法。

起源于魏晋之际,初步成熟于东晋时期。

唐初修《隋书经籍志》,继承前代,正式确立经、史、子、集名称,概括各类书籍性质内容。

7、官修目录:即所谓“朝廷官簿”,一称官修目录,是封建社会由朝廷主持对国家藏书进行校理后所编的国家图书目录。

自从西汉末年成、哀之时,刘向、刘歆父子等人编成的《七略》开始,几乎每个朝代都由政府组织人力编修过这类目录,其中清乾隆时修撰的《四库全书总目》,是这类目录书中最突出的代表作。

(P90)8、史志目录:即所谓“史家著录”,是指由史家编入史籍的目录。

它包括历代“正史”中的或有些正史中原来没有而由后人补修的“艺文志”(或称“经籍志”),有些朝代的“国史经籍志”,某些政书、专史中的目录书等。

(P92—97)9、补史志:正史中的“艺文志”或“经籍志”所缺甚多,后来学者尤其是清代学者纷纷补撰与补注,王重民先生在其《普通目录学》中称已“造成了一个小小的目录学的流派”。

中国古代文献学主讲金小栋导论文献与文献学一、¡°文献¡±含义的历史演变(一)¡°文献¡±的古代含义¡°文献¡±一词最早见于《论语¡¤八佾》,其中记载孔子的话:夏礼吾能言之,杞不足征也;殷礼吾能言之,宋不足征也。

文献不足故也。

足,则吾能征之矣。

汉代郑玄、宋代朱熹对¡°文献¡±解释分为两部分:¡°文¡±指文章、典籍,即书面材料;¡°献¡±指贤人、贤才,实质指贤人所讲述的口头材料。

后代的¡°文献¡±大都是偏义复词,或者偏于¡°文¡±,或者偏于¡°献¡±,而第一种含义的使用较为普遍,第二种含义20C.便逐渐消失了。

(二)马端临¡°文献¡±与孔子¡°文献¡±之异同最早用¡°文献¡±二字为其著作命名的是宋末元初的史学家马端临。

他写了一部贯通历代典章制度的《文献通考》。

其《自叙》指出:凡叙事,则本之经史而参之以历代会要,以及百家传记之书,信而有证者从之,乖异传疑者不录,所谓文也。

凡论事,则先取当时臣僚之奏疏,次及近代诸儒之评论,以至名流之燕谈,稗官之记录,凡一话一言,可以订典故之得失,证史传之是非者,则采而录之,所谓献也。

相同之处:《文献通考》编写的来源有两个:一是书本的记载,一是学士名流的议论,与孔子的一脉相承。

区别:孔子所谓¡°献¡±专指口头材料;而马氏之¡°文¡±与¡°献¡±几乎都是书面材料。

古典文献学复习参考题(仅为名词、问答两种,不含填空、断句标点、文献翻译等)第一章文献与文献学文献:原指典籍与贤者,后专指具有历史价值的文物资料。

今为记录有知识的一切载体的统称,即用文字、图像、符号、声频、视频等手段记录人类知识的各种载体。

第二章古典文献的载体甲骨文:甲,龟甲;骨,兽骨。

是我国迄今发现最早的古典文献与系统文字。

因其最初出土于殷墟,又称“殷墟书契”或“殷墟卜辞”。

其容为殷商时代王室占卜的相关记事。

由金石收藏家王懿荣偶然发现,后鹗选择其收集甲骨中字迹完好者印成《铁云藏龟》,成为第一部著录甲骨文的专书。

甲骨四堂:罗振玉、王国维、董作宾、郭沫若四位研究甲骨文学者的合称。

罗号雪堂,王号观堂,董字彦堂,郭笔名鼎堂,王子展教授评价早期甲骨学家时提出“甲骨四堂,郭董罗王”,后为学界广泛接受。

金石:金,指青铜器。

铸于青铜器上的文字即金文,与石刻文字合称金石文字。

金文,又称铭文、铭辞、钟鼎文。

石刻文字极为丰富,主要分为三种:碣、碑、摩崖。

金石研究至宋代形成专门之学“金石学”。

有吕大临《考古图》,欧阳修《集古录》,明诚《金石录》等。

熹平石经:著名石刻文字。

汉灵帝熹平四年(175)蔡邕受命用隶书把《周易》、《尚书》等七部经书写在石版上,立于首都太学门外,作为经书的标准本颁行天下。

史称熹平石经、一字石经。

正始石经:正始年间用古文、篆书、隶书三种字体,刻了《尚书》、《春秋》两部书,称为正始石经,又称三体石经。

简牍:竹简木牍合称简牍,古代的一种文献载体。

将竹剖开单支竹片为“简”,连缀后为“策(册)”,多以帛或丝连缀。

简牍出现于殷商,主要使用于战国至汉、晋时期。

东晋以后,基本为纸取代。

汗青:制作竹简的工艺。

竹简剖开成片后,为防蛀和便于书写,需用火烤干其水分,谓之“杀青”,亦称“汗青”孔壁书:西汉景帝末年拆毁孔子旧宅发现的一批逃避火的古文经典竹简书。

包括《尚书》、《礼记》、《论语》和《孝经》等,史称“孔壁书”。

汲冢书:西晋太康年间,汲郡人不准盗掘战国襄王墓,得竹书数十车,凡书75篇,10万余言。

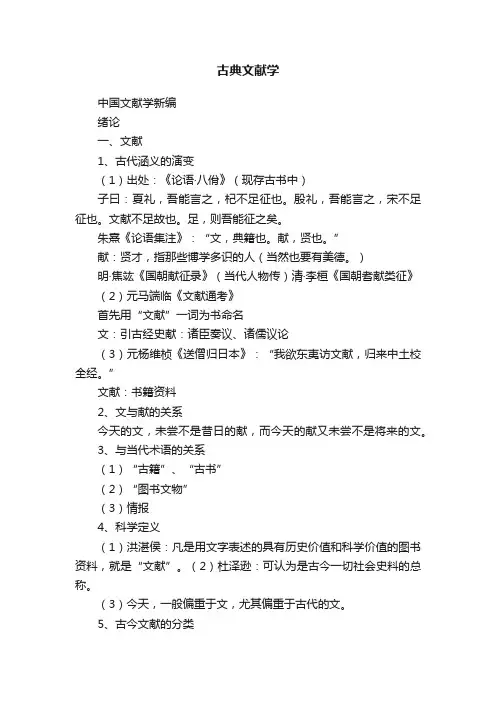

古典文献学中国文献学新编绪论一、文献1、古代涵义的演变(1)出处:《论语·八佾》(现存古书中)子曰:夏礼,吾能言之,杞不足征也。

殷礼,吾能言之,宋不足征也。

文献不足故也。

足,则吾能征之矣。

朱熹《论语集注》:“文,典籍也。

献,贤也。

”献:贤才,指那些博学多识的人(当然也要有美德。

)明·焦竑《国朝献征录》(当代人物传)清·李桓《国朝耆献类征》(2)元马端临《文献通考》首先用“文献”一词为书命名文:引古经史献:诸臣奏议、诸儒议论(3)元杨维桢《送僧归日本》:“我欲东夷访文献,归来中土校全经。

”文献:书籍资料2、文与献的关系今天的文,未尝不是昔日的献,而今天的献又未尝不是将来的文。

3、与当代术语的关系(1)“古籍”、“古书”(2)“图书文物”(3)情报4、科学定义(1)洪湛侯:凡是用文字表述的具有历史价值和科学价值的图书资料,就是“文献”。

(2)杜泽逊:可认为是古今一切社会史料的总称。

(3)今天,一般偏重于文,尤其偏重于古代的文。

5、古今文献的分类(1)时代标准:古代文献、近代文献、现代文献、当代文献等(2)学科标准:语言文献、文学文献、历史文献、哲学文献、医学文献、法律文献、经济文献、宗教文献、科技文献等(3)文献组群:出土文献、敦煌文献、地方文献等二、文献学1、文献学的历史溯源于先秦两汉的文献整理工作宋代郑樵、清代章学诚系统研究其理论近代郑鹤声、张舜徽等以之名书2、名称概念及其演变(1)旧称:校雠学(由古书校勘工作发展而来)(2)泛称:国学、汉学、中国学(与西学相对)20世纪初,西学东渐,为保存本国文化,并与西学相抗衡,梁启超、章太炎提出了“国学”的概念,意指“相对于西方学术的本国传统学术”。

3、国学范围的界定胡适:一切关于中国的学问★钱穆:中国传统学问马一浮:儒家的六经之学4、文献学的科学定义(1)“文献学”就是关于文献研究和整理的学问,研究内容包括文献形体本身的特点、文献整理的方法、文献学的历史、文献学的理论等方面。

《中国古典文献学》讲稿(上)绪论第一节“文献”与“古典文献学”1.“文献”概念的溯源、定义及其内涵的古今变化。

“文献”起源:子曰:“夏礼,吾能言之,杞不足征也;殷礼,吾能言之,宋不足征也。

文献不足故也。

足,则吾能征之矣。

”(《论语·八佾》)魏何晏《论语集解》引郑玄注:“献,犹贤也。

我不以礼成之者,以此二国之君,文章、贤才不足故也。

”朱熹把“文”解释为“典籍”,而“献”仍本郑训为“贤”。

何谓“贤”?清代学者刘宝楠《论语正义》:“文谓典策。

献谓秉礼之士大夫。

子贡所谓贤者识大,不贤者识小,皆谓献也。

”《论语·子张》:“卫公孙朝问于子贡曰:‘仲尼焉学?’子贡曰:‘文武之道,未坠于地,在人。

贤者识其大,不贤者识其小者。

莫不有文武之道焉。

夫子焉不学?而亦何常师之有?’”杨伯峻译:“卫国的公孙朝向子贡问道:‘孔仲尼的学问是从哪里学来的?’子贡道:‘周文王、武王之道并没有失传,散在人间。

贤能的人便抓住大处,不贤能的人便抓些末节。

没有地方没有文王、武王之道。

我的老师何处不学,又为什么要有一定的老师、专门教授呢?’”可见,“贤”指博学多识之人。

又,《礼记·礼运》:“孔子曰:‘吾欲观夏道,是故之杞,而不足征也,吾得夏时焉。

我欲观殷道,是故之宋,而不足征也,吾得《坤乾》焉。

’”郑玄注:“吾得夏时,得夏四时之书也”,“得《坤乾》,得殷阴阳之书也。

其书存者有《归藏》”。

清代学者章学诚谓:“夫夏时,夏正书也。

坤乾,《易》类也。

夫子憾夏、商文献无所征矣,而坤乾乃与夏正之书同为观于夏、商之所得。

”(《文史通义·易教上)按:文指文章;献指贤(贤才),谓博学多闻、娴熟掌故之人,约相当于今日之谓“活字典”。

司马迁亦有将书面材料和口头材料同视为“文献”之明显表现。

其撰著《史记》,一方面广泛阅读“史记石室金匮之书”(即国家藏书),一方面游历“网罗天下放失旧闻”。

“文献”由“典籍与贤才”到专指“典籍”:唐代诗人陈子昂《与东方左史虬修竹篇序》云:“文章道弊五百年矣。

可编辑修改精选全文完整版中国古典文献学古典文献学1、文献:所谓文献,就是指任何具有一定历史或科学价值的含有知识信息的物质载体。

2、古典文献的载体形式1)甲骨:所谓甲骨,是龟甲和兽骨的合称,是古典文献载体的一种。

具体地说,甲,指龟甲的腹板;骨,主要指牛的肩胛骨或腹骨,也有猪和羊的肩胛骨。

人们可以看到的最早的文献是刻在甲骨上的文字,又称甲骨文。

2)金石:金,指青铜器,铸刻在商周青铜器上的文字,称为”金文”。

金文又称为“铭文”“铭辞”,铭辞被赋予了有意识进行历史记载的性质,其文献性质也得到加强。

《后汉书·蔡邕传》称:“碑始立,其观视及摹写者,车乘日千余辆,填塞街陌。

”这就是历史上著名的“熹平石经”。

魏废帝齐王芳正始二年,又用古文、篆文、隶书三种字体刻儒家经典于石上,世称“正始三体石经”。

3)竹木:竹,指竹简;木,指木牍,合称简牍。

简牍作为文献载体的使用,据说早在殷商时就出现了,但从出土文献考察,主要集中在战国至汉晋这一段时期。

东晋以后,纸张使用取代了简牍。

4)缣帛:缣帛即丝织品,类似的织物还有“素”,即白绢等.丝织品作为文献的载体的出现,有其自身的优点,平整易于舒卷,长短便于裁剪。

5)纸张6)电子文献3、古典文献的传抄方式刻写:甲骨时代—金石时代—简牍时代书写:简牍时代—缣帛时代—纸张时代1)*刻写:是最原始的自然方式。

古人在甲骨、青铜器、石头、玉器等坚硬物体上传抄文献只能采取刻写(刀刻或铸刻)的方式。

2)*书写:即用笔在各种材料上写,是迄今为止的有文字以来的文明史上最重要的传抄方式。

与简牍、缣帛、纸张有关。

4、古典文献的类型1)总集:总集是汇集两人或两人以上的作品的合集,它可以包括一个朝代(断代)和多个朝代(通代)的作品,也可以包括一种体裁和多种体裁的作品。

一般说来,古代的总集多为诗、文的合集。

*最早的一部文学作品总集是南朝梁武帝的长子萧统编的《文选》2)别集:别集是相对总集而言的,它是指搜集一个作家部分或全部作品的个人作品集。

古典文献名词解释复习第二章古典文献的目录1、目录:目录是按照一定次序编排的一批书名(或篇名)及其叙录,它是简介图书容和形式,反映出版、收藏等情况,指导阅读和检索图书等文献资料的工具。

〔P71〕2、目录学:目录学是研究目录的形成和开展,探讨目录工作一般规律的专门学术,它是目录实践活动的理论概括和总结。

〔P76〕3、辨章学术,考镜源流:〔略〕4、叙录:叙录(或称书录解题、提要等)列于书名之后,是用以提醒图书的容主旨、价值得失,介绍作者生平事迹、学术源流,以及该书的版本、校勘、流传情况等。

叙录是古代目录书中最重要的构造成分,是古代目录学具有学术性和指示读书治学作用的具体表现之一。

〔P80〕5、六分法:是我国最早的图书目录分类法,创始于"七略"。

"七略"包括辑略、六艺略、诸子略、诗赋略、兵书略、术数略、方技略。

其中辑略是综述学术源流的绪论,因此实际上只有"六略〞六类。

六分法反映了当时学术和图书状况的实际。

〔P84〕6、四分法:指关于典籍文献的四局部类法。

起源于晋之际,初步成熟于东晋时期。

唐初修"隋书经籍志",继承前代,正式确立经、史、子、集名称,概括各类书籍性质容。

7、官修目录:即所谓"朝廷官簿〞,一称官修目录,是封建社会由朝廷主持对国家藏书进展校理后所编的国家图书目录。

自从西汉末年成、哀之时,向、歆父子等人编成的"七略"开场,几乎每个朝代都由政府组织人力编修过这类目录,其中清乾隆时修撰的"四库全书总目",是这类目录书中最突出的代表作。

〔P90〕8、史志目录:即所谓"史家著录〞,是指由史家编入史籍的目录。

它包括历代"正史〞中的或有些正史中原来没有而由后人补修的"艺文志〞(或称"经籍志〞),有些朝代的"国史经籍志〞,*些政书、专史中的目录书等。

导论两汉在儒家经典文献整理上出现过几次由官方主持的大型会议或活动,专门审定经义、校订经文。

第一次是西汉宣帝甘露三年,宣帝诏群儒在石渠阁论定五经同异,留下一部《石渠议奏》,后亡佚。

第二次是东汉章帝建初四年,在自虎观召开群儒大会,考论经义同异。

会议讨论的结果是产生一部《白虎议奏》,乂称《白虎通德论》,经班固撰集后,题作《白虎通义》。

第三次是东汉灵帝熹平四年,灵帝诏诸儒正定经书文字,校书宜和书法家蔡邕亲自书写于碑,使工锈刻,立于太学门外,供后儒晚学取正经文,史称“襄平石经”。

魏晋时期在古典文献的传播与发现上有两件大事值得关注。

一是魏正始三体石经的刊刻。

按古文、篆文、隶书三种字体刊刻儒家经典,故称为三体石经或三字石经。

二是汲冢竹书的发现。

流传至今的有《竹书纪年》《穆天子传》。

隋、唐两朝,唐太宗命国子祭酒孔颖达与诸儒共同撰写了《五经正义》,即《周易正义》《尚书正义)《毛诗正义》《礼记正义》《春秋左传正义》。

唐代的壁经和石经。

唐代的石经提议于大和元年,开雕于大和九年,雕成于开成二年,因此称为开成石经。

五代时在古典文献学史上最值得书写的大事是蜀石经与雕版印刷九经。

后唐长兴三年由国子监主持雕版印刷九经,是中国古典文献学史上的一件意义深远的大事。

宋司马光的《资治通鉴》。

袁枢还首创记事本纪事本末体,成《通鉴纪事本末》。

有一些史料价值很高的著述体裁都是在宋代兴盛起来的,像年谱。

南宋郑樵《通志》《艺文略》《校睡略》。

王应麟最能体现王氏古典文献学考据才能的著作是《汉书文志考证》、《困学纪闻》。

元胡三省《资治通鉴注》,马端临《文献通考》。

明《永乐大典》是中国古代规模最大的类书。

清代是继宋代之后中国古典文献学发展的又一高峰时期。

清代的古典文献学长于考据,并坚持把考据建立在扎实的小学基础之上。

因此,这种考据学又被称为汉学,与长于义理之学的宋学相对立。

又因为清代考据学作风朴实而被称为“朴学”。

清人的考据学家层出不穷,在整理和研究古典文献上取得了巨大的成绩。

古典文献名词解释复习第二章古典文献的目录1、目录:目录是按照一定次序编排的一批书名(或篇名)及其叙录,它是简介图书内容和形式,反映出版、收藏等情况,指导阅读和检索图书等文献资料的工具。

(P71)2、目录学:目录学是研究目录的形成和发展,探讨目录工作一般规律的专门学术,它是目录实践活动的理论概括和总结。

(P76)3、辨章学术,考镜源流:(略)4、叙录:叙录(或称书录解题、提要等)列于书名之后,是用以揭示图书的内容主旨、价值得失,介绍作者生平事迹、学术源流,以及该书的版本、校勘、流传情况等。

叙录是古代目录书中最重要的结构成分,是古代目录学具有学术性和指示读书治学作用的具体表现之一。

(P80)5、六分法:是我国最早的图书目录分类法,创始于《七略》。

《七略》包括辑略、六艺略、诸子略、诗赋略、兵书略、术数略、方技略。

其中辑略是综述学术源流的绪论,因此实际上只有“六略”六类。

六分法反映了当时学术和图书状况的实际。

(P84)6、四分法:指关于典籍文献的四部分类法。

起源于魏晋之际,初步成熟于东晋时期。

唐初修《隋书经籍志》,继承前代,正式确立经、史、子、集名称,概括各类书籍性质内容。

7、官修目录:即所谓“朝廷官簿”,一称官修目录,是封建社会由朝廷主持对国家藏书进行校理后所编的国家图书目录。

自从西汉末年成、哀之时,刘向、刘歆父子等人编成的《七略》开始,几乎每个朝代都由政府组织人力编修过这类目录,其中清乾隆时修撰的《四库全书总目》,是这类目录书中最突出的代表作。

(P90)8、史志目录:即所谓“史家著录”,是指由史家编入史籍的目录。

它包括历代“正史”中的或有些正史中原来没有而由后人补修的“艺文志”(或称“经籍志”),有些朝代的“国史经籍志”,某些政书、专史中的目录书等。

(P92—97)9、补史志:正史中的“艺文志”或“经籍志”所缺甚多,后来学者尤其是清代学者纷纷补撰与补注,王重民先生在其《普通目录学》中称已“造成了一个小小的目录学的流派”。