《分色及制版工艺原理》课程改革的探索与实践

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:6

印刷实习报告3篇印刷实习报告篇1实习目的本次实习是以平面设计为课题的关于印刷方面的专业见习,是以提升自己的专业能力以及提前为毕业后进入社会做好铺垫为目的一个必要过程。

希望通过本次实习能对印刷业有一个更深刻的认识,对一般的印刷方式及其设备、材料、工艺等有一个基本的认识和了解。

与此同时,也希望以此增加自己往后的就业几率和就业范围。

实习内容我来到武汉一家小型印刷厂学习实践。

这是间不算很大的公司,但也有属于自己的加工厂。

走进厂区,只见到处都是一派繁忙的景象,但在这繁忙之中又是那么井然有序。

在我的想象中小型的印刷厂里总不免会有些纸屑飞扬、机械轰鸣的嘈杂。

可是,当我来到机印车间时,那一阵阵有节奏的机器声混合着淡淡的机油味却不是那么让人反感,反而是一种和谐的感觉,仿佛来到了另一个世界。

看着工人们熟练的操作着那些笨拙的机器,好象自己也跟着灵活起来。

然而来到制版室,却也是另一番景象,不但没有机器的喧闹,更有一种宁静的感觉。

就这样一路走来,一路看来,让我深刻的体会到就算是一家小型的印刷厂也要有完备的管理制度才能有如此的高效与和谐。

或许这就是企业管理的重要性吧,即使是这样一家小企业也是如此。

但是我被安排的工作并非是在这里而是在设计部进行对文字的输入和纠正,安排的工作相对简单。

虽然这里没有机印车间的热闹,但也不象制版室般的安静,又是另一种和谐的情景——所有同事们都被安排有自己的工作,他们因为干得时间长,都比较熟悉工作流程,所以当手中的工作做完后,大家还可以有时间你一句我一句的聊着天。

让人感觉这并不是在工作而是在休闲,彼此就像朋友一样。

想到要在这里工作一个月,就让我既兴奋有新鲜。

实习总结这次能有机会到工厂实习我感到非常兴奋,虽然只有短短的不足一个月时间,但是在这短暂的实习期间里让我对于一些从未涉猎过的专业知识,有了一定了解,对一些平常只在书本上见过的理论性的概念,也有了感性的认识。

短暂的实习生涯虽然已经结束了,但是整个过程于我而言真可以说是受益非浅。

《印前综合训练》教学大纲学分:5学时:72适用专业:印刷技术、印前图文信息处理等专业一、课程的性质和任务课程性质:本课程是一门专业核心技能课程,属专业必修课。

课程任务:本课程按照实际生产过程,从版面设计、图像获取、图像处理、图文组版、页面输出等印前工艺流程,对学生进行综合训练。

在教学过程中注重与实际生产的紧密联系,通过三个典型的印刷产品印前工艺的综合训练,加深学生对印前工艺流程的理解与认识,掌握印前工艺流程的技术操作与生产过程管理,充分体现工学结合的职业教育思想,使学生了解并掌握生产中的具体要求,学有所用。

前导课程:《印刷技术基础》、《印刷色彩》、《图形制作与排版》、《数字印前技术》、《印刷工艺》。

后续课程:《印后加工工艺》、《印刷企业管理》、《校外顶岗实习(含毕业设计)》。

二、教学基本要求通过本课程的教学,应使学生达到下列基本要求:1 .了解并掌握印前工艺流程以及操作的原理和方法;2 .掌握图像扫描等图像输入的步骤和方法;3 .熟悉图像处理与调整的方法与技巧;4 .熟悉图文页面的制作,以及版面制作的各种工艺;5 .掌握拼大版、打样的工艺和技术;6 .熟悉数码印刷、印版输出等的原理、操作步骤及方法;7 .掌握典型产品的印后加工工艺,并能按照各种印后加工工艺来确定印前的制作方法和制作工艺;8 .掌握印前质量控制的内容、检测标准、检测方法等。

三、教学条件场地要求:苹果机房1间,配有20—40台苹果电脑,多媒体教学设施,局域网。

设备要求:扫描仪、数码相机、数码印刷系统、CtP系统、数码打样系统、拼版台及拼版工具、传统晒版机、冲版机等。

实训材料:纸张、PS版、CTP版材、拼版片基、数码打样耗材等。

采用课堂讲授和项目训练相结合教学法,以印刷产品的设计、制作、输出为主线,按印前生产过程组织教学内容,注重培养学生的实际操作能力、生产能力及独立解决问题的能力。

六、考核方式本课程采用形成性考核方式成绩组成(共100分):印前制作任务共3个,每个15分,共45分;印前制作项目共4个,每个5分,共20分;平时考勤与综合表现10分;期末综合答辩25分。

S P O C混合式教学模式在艺术类专业实践课程改革中的探索与设计何科丁,赵婕(景德镇陶瓷大学,江西景德镇333403)摘要:文章通过文献研究和案例设计等方式,分析S P O C混合式教学模式在艺术类专业实践课改革中的应用问题,并且根据高校艺术类专业实践课程的教学需求,提出S P O C系统下艺术类专业实践课程的循环关联模式㊂文章主要从课前泛在学习㊁课中吸收内化㊁课后反思上浮㊁课外延伸创新四个阶段出发,对高校艺术类专业实践课程的教学环境㊁教学内容㊁教学过程进行串联形成循环学习系统,并将该模式引入陶瓷青花装饰实践课程进行案例设计㊂关键词:S P O C;教学模式;艺术专业实践课程中图分类号:J0 4文献标识码:A 文章编号:2095 9699(2023)06 0100 051S P O C与艺术类专业实践课程S P O C(S m a l l P r i v a t e O n l i n e C o u r s e小规模限制性在线课程缩写)混合式教学模式最早由美国加州大学伯克利分校的A r m a n d o F o x教授提出,是一种基于慕课基础形成的新型线上混合线下教学方式㊂S P O C共有三大特点:首先是对于授课对象的 限制 ,S P O C是小型规模限制性课程,即在开课之前会对授课对象的人数进行限制,并且收集报课人群对于该门课的了解程度及学习计划[1]㊂其次S P O C更新了现有的教学环境和教学手段,作为拓展性资源以补充到传统面授课堂环境中[2]㊂最后S P O C还强调了教学评估的系统性㊁数据性㊁实时性和灵活性,由系统综合处理为学生打分,且打分结果不是固定的,而是可以根据学生多次上传的作业进行综合打分㊂总体而言,S P O C的本质是一场以技术转移为核心的教育变革,其最终目的和功能就是利用技术促进教育质量的提升[3]㊂高校艺术类实践课程是培养学生艺术能力与人文素养的综合性课程,其中包括艺术原理㊁艺术历史㊁艺术技法㊁艺术审美等课程内容,以培养学生的艺术能力,还包括心理学㊁哲学㊁文学㊁社会学㊁人类学等课程内容,以培养学生的人文素养㊂教学内容通常包括虚拟艺术㊁实体艺术和综合项目等范围,教学形式则是以专业课导师+理论课导师等形式为主,周期式㊁阶段式教授理论课程和专业课程,以校内外实训平台为教育环境进行综合能力评估㊂S P O C混合教学模式运用于艺术类实践课程,可以有效帮助当前艺术类实践教育的现代化改革,为艺术领域培养能力全面的创新型人才,具体体现在以下三点:(1)S P O C混合式教育模式可以帮助艺术类实践课程更好地衔接理论内容与实践环节㊂在原有教育体系中,高校艺术类实践课程理论教学环境和内容与实践课程是相互独立的,理论教学内容只能作为学生的间接经验存在于知识记忆库中,这会进一步引发校园艺术培养与社会艺术实践的衔接问题㊂将S P O C混合式教育模式引入艺术类实践课程,可以促使课堂教育话语权转移至学生手中,形成以学生为中心的教育环境,使得理论学习向实践联系的第38卷第6期2023年12月景德镇学院学报J o u r n a l o f J i n g d e z h e n U n i v e r s i t yV o l.38N o.6D e c.2023收稿日期:2023 09 29基金项目:江西省教育厅研究生教改项目(J X Y J G 2022 163);江西省高层次高技能领军人才培养工程项目作者简介:何科丁(1977 ),男,江西景德镇人,副教授,硕士,主要从事艺术设计研究;赵婕(1999 ),女,新疆昌吉人,在读硕士研究生,主要从事艺术设计研究㊂过渡更加平稳㊂(2)S P O C教学模式为传统艺术类实践课程提供了多元㊁灵活且具有流动性和实时性的教学语境㊂艺术设计等专业对于人才的技术性要求不仅停留在该门艺术类别范围之内,对于该艺术门类的国际发展趋势㊁行业信息流向㊁其他关联性艺术创作技法等内容的掌握同样重要,因此艺术和设计类创作型人才需要掌握较多的艺术实践技能,这就要求艺术类实践课程的教学内容具有延展性㊂S P O C可以通过线上海量资源库帮助艺术类实践课程更新传统知识体系结构,并利用现代数字媒体技术打破线上虚拟课堂与线下固定课堂的边界,使得艺术类实践课程的教学语境更加灵活和与时俱进㊂(3)S P O C教学模式改变了以往艺术类实践课程重技能培养的教学目标,以 学力培养 代替 学历培养 ㊁以 智识教育 代替了 知识教育 ㊂以往的艺术类实践课程的教学首要目标,是将学生前期习得的理论性知识转化为直接经验,其检验标准也以学生对艺术实践技能的掌握程度为准,这便形成了一种静态的㊁单向的培养目标,最终艺术实践活动成了培养技术技能的课堂㊂S P O C引入艺术类实践课程,重在小班教学体系,更加关注学生独有的思维㊁个性,强化当代艺术学科的 体验式教学 属性[4]㊂2S P O C系统下艺术类专业实践课程的循环关联模式目前关于S P O C在高校教育中的研究已提出多种设计模型,但是针对艺术类实践课程的研究方向仍有较大发掘空间㊂林舜美[5]以数字媒体艺术专业设计美学课程为研究对象,引入S P O C翻转课堂的理念,从课程构建方式㊁课程计划与执行㊁课程结果评估等方面提出S P O C设计原则;钟丽霞等[6]人主要围绕生成性学习资源的开发与应用相关主题,提出了S P O C 弹性预设 使用激发 生成创造 评价反思 的教育模型㊂文章基于前人研究基础及理论分析,提出 高校艺术类实践课程的S P O C循环体验教学模式 ,如图1所示㊂高校艺术类实践课程的S P O C循环关联教学模式 强调的是授课对象在教学过程中的教学循环㊁知识关联以及艺术实践体验㊂该模式以高校艺术类实践课程的教学流程为基础,从课前泛在学习㊁课中吸收内化㊁课后反思上浮㊁课外延伸创新四个层面进行推进式㊁循环式建构㊂各环节具体如下:图1高校艺术类实践课程的S P O C循环关联教学模式图2.1课前的泛在学习课前的泛在学习指的是构建艺术类实践课程教学环境和教学内容的 广泛存在 ㊂S P O C混合模式使得现代教学环境成为一种虚拟空间与实体空间的复合维度,在此维度中虚拟空间与实体空间的内存信息是相互融通的,可以形成学习资源网络现实化的教学空间,数据信息不再局限于数字网络,而是通过授课对象的移动端口或数字设备进行无障碍㊁无限制共享㊂这推动着S P O C的艺术类实践课程环境朝着 情境感知泛在学习空间 的生态环境进化㊂任意一个环境场所均可以成为信息接收和传输的教育平台,所有授课对象都处在知识的物质信息表象和虚拟信息符号交织的教学环境中[7]㊂教学内容同样具有 泛在性 ,S P O C可以提取和整合艺术相关的教学内容,符合艺术设计类专业的多学科交叉特征㊂艺术作为一门边缘性学科,其创作技术㊁知识体系的开放性和复杂性,使得艺术始终具有 超链接 的特点㊂学习元可以通过 可重用特性 收集整理艺术知识信息,形成知识网络和多维共享的学习元数据㊂通过学习元的整理和串联,艺术类实践课程的专业学科知识以及交叉学科信息,以U R L寻址的形式聚合到互联网络,形成网络聚合数据资源库,不同的艺术学科知识及交叉知识与学习元之间形成网状的动态互联[8]㊂另外,由于课前的泛在学习环境及知识属于广泛性知识,可能与授课对象原有的知识储备较不重叠,授课对象对学习元资源库的学习,会经过一个认知冲突的缓冲过程,这一过程中授课㊃101㊃第6期何科丁,赵婕:S P O C混合式教学模式在艺术类专业实践课程改革中的探索与设计对象会对艺术实践课程的课前学习内容产生疑问或者不解,需要在接下来的课中环节进行吸收和内化㊂2.2课中的吸收内化课中的吸收内化主要是解决授课对象在泛在学习过程中产生的问题㊂E r i c J e n s e n等[9]人认为授课对象从泛在学习到深度吸收和内化的过程,实质是无结构性经验向结构性知识转变的过程,需要对授课对象印象中已激活的前期知识和泛在学习知识进行深加工,形成授课对象自主能动的决策力和 学习力 ㊂高校艺术类实践课程在课中的吸收内化,主要是在授课老师的现场答疑结合实践活动中解决㊂授课老师的现场答疑内容主要是解决学生在前期学习过程中产生的疑问,这一过程中,授课对象所吸收到的知识信息依然是间接经验㊂在答疑以后授课老师会对该门艺术课程的专业内容设立相应的实践内容,通常为项目式㊁课题式等形式,以单人实践或小组团队实践的方式在一定周期内完成实践作业㊂S P O C的教学模式则不同于传统艺术类实践课程的教学,它可以将教学内容与相关虚拟智能技术相嫁接,为授课对象营造沉浸式学习体验,打破虚拟学习环境与现场授课环境的空间界限,使授课对象体验到真实的训练项目以及自身实践角色的属性,从而激发学生的自主探索能力[10]㊂总体来看,课中的吸收内化过程重点强调艺术理论知识向实践直接经验转化,利用S P O C技术平台为学生提供情境化的学习背景,通过体验与合作加深对知识的了解,促进学生的体验感知,实现知识的吸收与内化㊂2.3课后的反思上浮课后的反思上浮是指授课对象在知识内化与吸收以后所形成的自我学习效能㊂自我学习效能指的是授课对象对自我学习能力以及实践行为的主观判断,大致分为结果预期和效能预期,前者指代授课对象对自己知识的掌握和艺术创作方向的评判和推测,后者指代的是授课对象对自己最终独立完成艺术实践能力的判断㊂总体来看,授课对象的自我学习效能建构,强调的是授课对象在吸收课堂知识和实践指导以后,能否形成具有个人特色的艺术思维体系和艺术创作方法论[11]㊂现代艺术创作主张个体精神以及艺术纯粹性,使得现代艺术创作者需要树立个人艺术标识和个人艺术价值观念[12],授课对象在经过课中的吸收内化以后,可通过S P O C平台获得系统性的艺术创作评测指标㊁教师评价㊁行业及专业人士指导意见等数据资源,将艺术类实践行为量化为可视的直观数据,然后进行个人自评或者小组他评㊂S P O C体系下的教学评测标准,打破了传统静态评价和教师专评的局面,引入了动态评价系统和智能评价规则㊂传统静态评价体系是以授课对象阶段性艺术创作成果为结点,由授课老师对其知识内容的掌握㊁艺术技法的熟练程度㊁艺术创作的创新程度㊁课程表现等维度进行打分评价㊂S P O C循环关联教学模式下的评价体系中,授课对象可以多次递交受评作业,基于自身的反思,结合自我学习效能,形成基础性自评及知识上浮以后,再递交系统进行打分㊂整体来看,S P O C循环关联教学模式的评价主动权从授课教师转向了授课对象,以授课对象自我效能为基础,将课前泛在学习的认知冲突㊁课中吸收内化的思维下沉,转移为课后的反思上浮,形成循环关联㊂2.4课外的延伸创新课外是区别于校内艺术课堂和实践课程的社会㊁产业层面,延伸创新则是指授课对象自主能动地进行知识挖掘和知识探索的能力㊂艺术创作行为需要一定的创新性,而实践中的作者共情㊁市场行业需求㊁社会价值观念等支持创新产出的要素,在校园的学习中无法全面获取㊂艺术的实践性使得创作者身份可能转变为观察者和表达者,需要具备一定的艺术敏感度和探索精神,因此授课对象需要在课外活动中形成主动认知的习惯,培养问题意识和创新意识[13]㊂在S P O C循环关联模式中,培养授课对象的课外延伸创新力,是联结课前泛在学习的循环结点㊂授课对象在课外活动空间和活动行为下,形成探索知识㊁辨别知识㊁挖掘知识的内在创新驱动力,这样可以使得授课对象在处理课前的泛在学习空间和学习内容时,具有一定的自我判断能力和理解能力㊂而课外的延伸创新能力,一方面是通过前三个阶段的关联性学习产生的,一方面则是基于S P O C无边界学习平台的构建以及无壁垒的知识共享及传输技术培养的㊂在整个教学模式中,各教学阶段是相互紧密联系而无法独立存在的,课前泛在学习是激活授课对象学习主动性和学习思维的基础阶段;课中的吸收内化是解决课前泛在学习产生的认知冲突,以及通过实践教学将前期知识的间接学习经验转化为直接经验的消化阶段;课后的反思上浮则是将传统的教学评价重心转向授课对象对知识进行自主加工的沉淀阶段;课外的延伸创新既是将前期各个环节中的㊃201㊃景德镇学院学报2023年知识与外部资源进行衔接,也是将泛在学习空间和学习内容进行关联㊂3教学案例设计以景德镇陶瓷大学的 陶瓷青花装饰实践课程 为案例,研究者将 高校艺术类实践课程的S P O C 循环体验教学模式 引入该课程的教学大纲进行设计,可以较为直观地感受该教学模式的灵活性和循环性㊂陶瓷青花装饰实践课程,是教授陶瓷艺术中青花绘画装饰技法的实践类课程,需要授课对象了解陶瓷青花起源和发展历史,掌握青花勾线㊁分水等创作技法,并且在灵活运用传统工艺美术技法的基础上进行现代化创新㊂具体可以分为资源库的建立㊁知识多维共享与答疑㊁团体协作与讨论㊁智能评价与更新四个部分,如表1所示㊂表1所示的是 高校艺术类实践课程的S P O C 循环体验教学模式 在陶瓷青花装饰课程中的应用㊂这门课程的规划首先是建设陶瓷青花及关联性知识的学习元资源库,将陶瓷青花的发展历史㊁技术理论㊁审美哲学㊁陶瓷彩绘等课程知识,以及陶瓷青花行业发展㊁市场消费需求㊁用户对青花艺术的理解和认知等流动性信息进行整合,形成学习元知识资源库,并通过互联网技术支持实现智能更新和拓展链接㊂授课对象可以在学习元知识资源库中进行浏览㊁学习和共享,并结合教师的教学P P T㊁图文视频等理解陶瓷青花抽象知识㊂在前期的自主学习过程中,以平台打卡㊁签到等形式标记学习进度或学习问题,引入课中教学㊂在课中教学过程中,教师以实践工作室为主要教学环境,同时辅助S P O C相关虚拟设备,搭建多维复合教学空间,对学生前期泛在学习疑问进行解答,然后布置陶瓷青花实践内容,包括鸡头笔的运用㊁青花料的分料等等㊂在实践环节结束以后,以个人作业㊁小组系列作业㊁专题青花创作㊁拟定主题青花创作等形式布置实践作业;授课对象完成实践作业后,结合线上智能评价系统,上传各阶段作业及创作说明;线上智能评价系统根据学生自测㊁教师评价㊁行业专业人士意见综合打分得出评价结果;学生在反思吸收以后可选择性地进行作业修改和再次上传㊂同时,智能评价系统会将陶瓷青花厂家㊁设计师㊁企业㊁艺术家等咨询发放于平台中,授课对象可根据兴趣选择关联,获取校外资源协助,形成课外的延伸和创新㊂表1陶瓷青花装饰课程的S P O C混合教学模式大纲设计环节设置形式设计具体操作设计教学成果资源库的建立1.云端平台2.大数据3.校园网站4.行业关联网站5.线下讲座6.青花艺术中外交流角1.自主浏览环节2.组织性学习环节3.知识交流环节学生以P P T或图文㊁视频等形式汇报并交流对于青花艺术的认识和理解知识多维共享与答疑1.线上博物馆导览2.数字青花历史影像3.线下工匠艺人㊁设计师交流会1.体验环节2.答疑环节3.青花实训环节4.学生交流与创新环节学生以调查问卷或记忆画像等形式了解青花艺术与当代生活语境的关系团体协作与讨论1.五人团体项目2.三人小组课题3.个人或双人创作1.五人团体以综合材料与青花设计为项目纲领进行大型创作㊂2.三人小组以日用青花设计为课题重点进行设计创新㊂3.个人或双人以传统青花装饰的现代化转译为创作重点进行艺术创新㊂1.综合材料与青花大型作品2.日用青花套组产品3.小型青花艺术创新作品智能评价与更新1.线上自评㊁互评2.线下展览1.各阶段作业的上传与实时更新学生自评与匿名互评环节2.教师㊁专家㊁设计师评价环节3.大数据整合计算与综合评价环节1.青花教学数据资料2.学生青花艺术作品展览3.校企合作项目4结语S P O C混合教学模式引入高校艺术类实践课程是在技术发展推动下形成的新型教育模式,它以数字媒体技术为依托,将艺术类实践课程不可视的㊁主观的㊁经验性的教学内容转变为可视的㊁数据化的㊁可重复循环的㊁可向外延展的活性课程㊂ 高校艺术类实践课程的S P O C循环体验教㊃301㊃第6期何科丁,赵婕:S P O C混合式教学模式在艺术类专业实践课程改革中的探索与设计学模式 将艺术类实践课程的理论教学和实践教学紧密联系起来,将校园资源与艺术类业态资源整合互通,将艺术技法教学转向艺术创作思维培养,将课前㊁课中㊁课外以及课后各个环节的串联,形成培养授课对象学习力的循环㊂文章的研究仅是停留在理论层面和案例的设计,未能在现阶段完成模式检验,在接下来的研究阶段将通过实际教学论证该模式的可行性㊂参考文献:[1]陈然,杨成.S P O C混合学习模式设计研究[J].中国远程教育,2015(5):7.[2]贺斌,曹阳.S P O C:基于MO O C的教学流程创新[J].中国电化教育,2015(3):8.[3]康叶钦.在线教育的 后MO O C时代 :S P O C解析[J].清华大学教育研究,2014(1):9.[4]李晓辉.关于艺术综合课程教学问题的探索与研究[J].艺术百家,2010(A01):3.[5]林舜美.基于 MO O C+S P O C 的数字媒体艺术专业设计美学课程思考与实践[J].装饰,2018(10):2. [6]钟丽霞,胡钦太,胡小勇.面向S P O C的生成性学习资源开发与应用研究[J].中国电化教育,2018(5):7. [7]余胜泉,杨现民,程罡.泛在学习环境中的学习资源设计与共享: 学习元 的理念与结构[J].开放教育研究, 2009,15(1):49 55.[8]程罡,余胜泉,杨现民. 学习元 运行环境的设计与实现[J].开放教育研究,2009,15(2):10.[9]E r i c J e n s e n.L e A n n N i c k e l s e n.深度学习的7种有力策略[M].上海:华东师范大学出版社,2010:12 13. [10]张晓娟,吕立杰.S P O C平台下指向深度学习的深度教学模式建构[J].中国电化教育,2018(4):7. [11]尹睿,谢幼如.网络学习自我效能感研究引论:涵义㊁课题与启示[J].中国电化教育,2010(2):5. [12]林秀琴.美学剩余与艺术伦理的重建:对当代艺术实践与历史叙事的一种反思[J].艺术百家,2014,30(5):118 123,201.[13]郑芳霞.基于智媒体的公共艺术传播生态构建[J].新闻爱好者,2021(5):90 93.责任编辑:周瑜T h e E x p l o r a t i o n a n d D e s i g n o f S P O C B l e n d e d T e a c h i n g M o d e i n t h e R e f o r m o fP r o f e s s i o n a l P r a c t i c e C o u r s e s f o r A r t M a j o r sH E K e d i n g,Z H A O J i e(J i n g d e z h e n C e r a m i c U n i v e r s i t y,J i n g d e z h e n333403,C h i n a)A b s t r a c t:T h i s a r t i c l e a n a l y z e s t h e a p p l i c a t i o n o f t h e S P O C b l e n d e d t e a c h i n g m o d e l i n t h e r e f o r m o f p r o f e s s i o n a l p r a c t i c e c o u r s e s f o r a r t m a j o r s t h r o u g h l i t e r a t u r e r e s e a r c h a n d c a s e d e s i g n.A c c o r d i n g t o t h e t e a c h i n g n e e d s o f p r o f e s s i o n a l p r a c t i c e c o u r s e s f o r a r t m a j o r s i n c o l l e g e s a n d u n i v e r s i t i e s,a c i r c u l a r c o r r e l a t i o n m o d e l u n d e r t h e S P O C s y s t e m i s p r o p o s e d,w h i c h i n c l u d e s f o u r s t a g e s, n a m e l y p r e c l a s s u b i q u i t o u s l e a r n i n g,i n c l a s s a b s o r p t i o n a n d i n t e r n a l i z a t i o n,p o s t c l a s s r e f l e c t i o n,a n d e x t r a c u r r i c u l a r e x t e n s i o n a n d i n n o v a t i o n.T h e t e a c h i n g e n v i r o n m e n t,t e a c h i n g c o n t e n t,a n d t e a c h i n g p r o c e s s o f p r o f e s s i o n a l p r a c t i c e c o u r s e s f o r a r t m a j o r s i n c o l l e g e s a n d u n i v e r s i t i e s a r e c o n n e c t e d t o f o r m a c i r c u l a r l e a r n i n g s y s t e m,a n d t h i s m o d e l i s i n t r o d u c e d i n t o t h e p r a c t i c e c o u r s e o f c e r a m i c b l u e a n d w h i t e d e c o r a t i o n f o r c a s e d e s i g n.K e y w o r d s:S P O C;t e a c h i n g m o d e;p r o f e s s i o n a l p r a c t i c e c o u r s e s i n a r t m a j o r s㊃401㊃景德镇学院学报2023年。

服装工艺教育中的实践课程改革研究一、引言服装工艺教育作为培养服装专业人才的重要环节,对于学生的实践能力和创新思维的培养具有至关重要的作用。

然而,在当前的服装工艺教育中,实践课程仍存在一些问题,如教学内容与实际需求脱节、教学方法单一、实践设备不足等。

为了提高服装工艺教育的质量,培养适应市场需求的高素质人才,对实践课程进行改革势在必行。

二、服装工艺教育实践课程的现状与问题(一)教学内容陈旧目前,服装工艺教育中的实践课程内容往往滞后于行业的发展,一些传统的工艺技术仍占据较大比重,而对于新兴的技术和工艺则涉及较少。

这导致学生在毕业后难以迅速适应行业的变化和需求。

(二)教学方法单一在实践课程的教学中,教师大多采用示范和模仿的教学方法,学生被动地接受知识和技能,缺乏主动思考和创新的机会。

这种教学方法难以激发学生的学习兴趣和积极性,也不利于培养学生的自主学习能力和创新能力。

(三)实践设备不足由于经费等原因,许多学校的服装工艺实践设备陈旧、数量不足,无法满足学生的实践需求。

这使得学生在实践操作中无法充分锻炼自己的技能,影响了实践课程的教学效果。

(四)考核评价体系不完善当前的考核评价体系主要以学生的作品和考试成绩为依据,过于注重结果而忽视了过程。

这种评价方式无法全面、客观地反映学生的实践能力和综合素质,也不利于学生的自我提升和发展。

三、服装工艺教育实践课程改革的目标与原则(一)改革目标1、提高学生的实践能力和创新思维,培养适应市场需求的高素质服装专业人才。

2、优化教学内容和教学方法,使实践课程与行业发展紧密结合。

3、完善实践教学条件,为学生提供良好的实践环境。

4、建立科学合理的考核评价体系,全面、客观地评价学生的学习成果。

(二)改革原则1、以学生为中心改革应充分考虑学生的需求和发展,注重培养学生的自主学习能力和创新能力,让学生在实践中发挥主体作用。

2、实用性原则实践课程的改革应紧密围绕行业的实际需求,使学生所学的知识和技能能够在实际工作中得到应用。

化工工艺学课程的教学改革与实践本章主要阐述化工工艺学课程的教学改革与实践。

一、课程改革的目标1、强化学生学习的实践性、实践改变观念,使主题课程及其他培养目标及时得到落实;2、增强实践的认识,全面提高实践活动的质量,以及实践教学发挥重要作用;3、提升实践教学的认知水平,扩大实践教学的覆盖面,改革实践教学的组织方式;4、提高学生学习主动性和独立分析问题的能力,掌握一定的技能,以完成实践作业。

二、课程改革方案设计1、注重富有实践意义的学科实习课程,加快实践教学内容改革步伐,使实践教学内容丰富多样;2、改善实践教学格局,开展课外教学活动,促进学生的学习和实践能力的提升;3、利用有针对性的课程,完善相关实践项目设计,努力实现从教训到有用的课程变化;4、把实践教学的强化和参与者的感知深入到一起,实现系统化的实践教学;5、采用多种辅助教学手段,营造宽松的课堂氛围,主动调整教学方法与作业内容;6、加强实践教学后的考核,促进实践教学能力和质量提升。

三、课程改革的运作实施1、合理制定课程实施计划,针对课程的实施细节进行有效的跟踪,保证课程质量;2、制定实践教学考核模式,按照科学的考核要求,合理和完整的考核学生的知识掌握情况、技能及执行能力;3、制定实践教学参考指南,依据该指南进行实践教孮的设计和组织;4、开展厦门坐台活动,结合课堂活动,激发学生学习热情;5、增强师生联系,学术探究与专业实践相结合;6、开展较高层次、较广泛范围的实践教学。

四、课程改革的成果评价1、及时响应教学需求,主题课程及其他培养目标及时得到落实,实现实践教学的多种功能;2、改进学生的学习活动,丰富多彩的实践教学内容和活动,让学生有更加积极的学习态度;3、提高学生实践能力,学生能更好的分析问题,掌握一定的实践技能,来完成实践作业;4、课程改革也让教学更有针对性,更能够把握学生的学习节奏;5、成功开辟多种实践教学领域,深入贯彻实践教学理念,拓宽学生课外知识面。

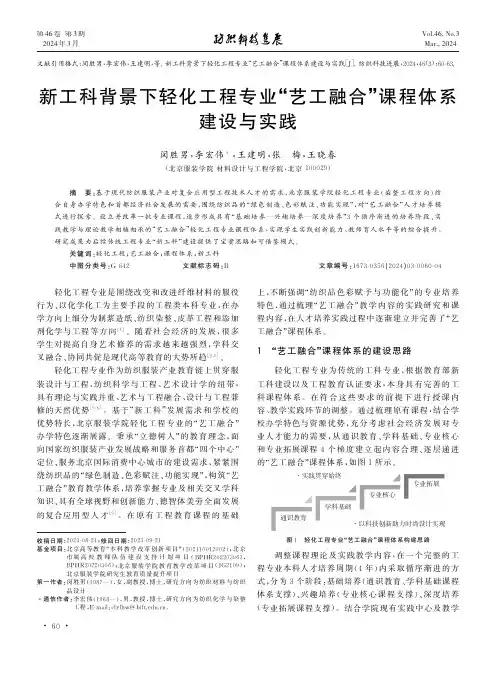

第46卷第3期2024年3月V o l .46,N o .3M a r .,2024文献引用格式:闵胜男,李宏伟,王建明,等.新工科背景下轻化工程专业 艺工融合 课程体系建设与实践[J ].纺织科技进展,2024,46(3):60-63.新工科背景下轻化工程专业 艺工融合 课程体系建设与实践闵胜男,李宏伟*,王建明,张 梅,王晓春(北京服装学院材料设计与工程学院,北京100029)摘 要:基于现代纺织服装产业对复合应用型工程技术人才的需求,北京服装学院轻化工程专业(染整工程方向)结合自身办学特色和首都经济社会发展的需要,围绕纺织品的 绿色制造㊁色彩赋注㊁功能实现 ,对 艺工融合 人才培养模式进行探索㊂设立并改革一批专业课程,逐步形成具有 基础培养 兴趣培养 深度培养 3个循序渐进的培养阶段㊁实践教学与理论教学相辅相承的 艺工融合 轻化工程专业课程体系,实现学生实践创新能力㊁教师育人水平等的综合提升㊂研究成果为后续传统工程专业 新工科 建设提供了宝贵思路和可借鉴模式㊂关键词:轻化工程;艺工融合;课程体系;新工科中图分类号:G642 文献标志码:B文章编号:1673-0356(2024)03-0060-04收稿日期:2023-08-24;修回日期:2023-09-21基金项目:北京高等教育 本科教学改革创新项目 (202110012002);北京市属高校教师队伍建设支持计划项目(B P H R 202203063,B P H R 20220306);北京服装学院教育教学改革项目(J G 2109);北京服装学院研究生教育质量提升项目第一作者:闵胜男(1987 ),女,副教授,博士,研究方向为纺织材料与纺织品设计㊂*通信作者:李宏伟(1968 ),男,教授,博士,研究方向为纺织化学与染整工程,E -m a i l :c l yl h w@b i f t .e d u .c n ㊂ 轻化工程专业是围绕改变和改进纤维材料的服役行为㊁以化学化工为主要手段的工程类本科专业,在办学方向上细分为制浆造纸㊁纺织染整㊁皮革工程和添加剂化学与工程等方向[1]㊂随着社会经济的发展,很多学生对提高自身艺术修养的需求越来越强烈,学科交叉融合㊁协同共促是现代高等教育的大势所趋[2-4]㊂轻化工程专业作为纺织服装产业教育链上贯穿服装设计与工程㊁纺织科学与工程㊁艺术设计学的纽带,具有理论与实践并重㊁艺术与工程融合㊁设计与工程兼修的天然优势[5-8]㊂基于 新工科 发展需求和学校的优势特长,北京服装学院轻化工程专业的 艺工融合 办学特色逐渐展露㊂秉承 立德树人 的教育理念,面向国家纺织服装产业发展战略和服务首都 四个中心 定位㊁服务北京国际消费中心城市的建设需求,紧紧围绕纺织品的 绿色制造㊁色彩赋注㊁功能实现 ,构筑 艺工融合 教育教学体系,培养掌握专业及相关交叉学科知识㊁具有全球视野和创新能力㊁德智体美劳全面发展的复合应用型人才[9]㊂在原有工程教育课程的基础上,不断强调 纺织品色彩赋予与功能化 的专业培养特色,通过梳理 艺工融合 教学内容的实践研究和课程内容,在人才培养实践过程中逐渐建立并完善了 艺工融合 课程体系㊂1艺工融合 课程体系的建设思路轻化工程专业为传统的工科专业,根据教育部新工科建设以及工程教育认证要求,本身具有完善的工科课程体系㊂在符合这些要求的前提下进行授课内容㊁教学实践环节的调整㊂通过梳理原有课程,结合学校办学特色与资源优势,充分考虑社会经济发展对专业人才能力的需要,从通识教育㊁学科基础㊁专业核心和专业拓展课程4个梯度建立起内容合理㊁逐层递进的 艺工融合 课程体系,如图1所示㊂实践贯穿始终通识教育以科技创新助力时尚设计实现学科基础专业核心专业拓展图1 轻化工程专业 艺工融合 课程体系构建思路调整课程理论及实践教学内容,在一个完整的工程专业本科人才培养周期(4年)内采取循序渐进的方式,分为3个阶段:基础培养(通识教育㊁学科基础课程体系支撑)㊁兴趣培养(专业核心课程支撑)㊁深度培养(专业拓展课程支撑)㊂结合学院现有实践中心及教学㊃06㊃平台完善实践教学过程㊂人才培养特色体系如图2所示㊂贯彻全程、三级连锁、逐级推进基础培养兴趣培养深度培养国家级教学示范中心产学研协同育人平台工程基础教育纺织品色彩与功能导论服饰美学鉴赏人文艺术类公共选修课物理文明与艺术人人爱设计设计与人文:当代公共艺术艺术哲学:美是如何诞生的服装的时尚与功能……毕业论文纺织色彩学纤维化学与物理染料化学智能可穿戴技术皮革奢侈品材料纺织品概论服装学概论认识实习功能化综合实验色彩综合实验创意手工染服装科学养护纺织品染色印花纺织品整理绿色染整新技术功能智能纺织品纺织品生态检测大学生创新创业计划大学生学科竞赛实验室开放课题大学生实训计划传统非遗讲座及实践图2 轻化工程专业 艺工融合 特色支撑课程与实践体系2艺工融合 课程体系的重点课程和培养路径2.1 第一阶段:基础培养在低年级,改革课程内容㊁授课方式,使学生建立并强化对轻化工程专业纺织品色彩与功能方向的专业认识,了解专业在纺织服装设计中的纽带和支撑作用㊂涉及工程类通识教育基础课程,如 高等数学 大学物理 四大化学 等,为学生打牢打实工程基础,为未来专业课程学习奠定基础㊂增设纺织品色彩与功能导论课程,通过纺织服装色彩与功能科技史㊁专业前沿技术与科技成果㊁服装色彩与功能方面的产品案例分析以及行业优秀导师座谈等丰富多样的形式,帮助学生建立并强化轻化工程专业纺织品色彩与功能方向的专业认识,初步形成艺工融合的思维,理解服装色彩的实现形式和方法㊂结合行业需求和学校办学特色,增设 服饰美学鉴赏 ,通过服饰色彩与功能赏析,提高学生的专业兴趣㊁审美情趣和文化底蕴;同时要求学生在公共选修课中选修艺术㊁人文类课程,如 当代公共艺术 服装的时尚与功能物理文明与艺术 等,提高学生的艺术㊁人文修养㊂以此,加深艺工融合思维的建立,激发学生的学习动力㊂2.2 第二阶段:兴趣培养调整课程内容与承载,培养学生艺工融合思维,提高专业认识,达到热爱专业㊁努力学习的目的㊂涉及课程: 纺织色彩学 纤维化学与物理 染料化学 智能可穿戴技术 纺织品概论 服装学概论 ,以及实践环节 创意手工染 认识实习 纺织品色彩综合实验纺织品功能化综合实验 等㊂纺织色彩学课程,主要为提高轻化工程专业学生在色彩管理与科学表达以及色彩方面的鉴赏力,以科学手段对色彩与图案进行分析㊁表征与实施,体现艺工融合㊂实践中调整授课内容,聘请艺术类专业教师为学生讲授色彩的实现方法,并结合纺织品色彩流行趋势研究等,实现行业对专业人才亟需的时尚趋势分析㊁预测能力的培养㊂ 服装学概论 纺织品概论 在纺织服装基本知识的基础上,融入流行面料㊁色彩图案等内容的检索与设计方法等㊂ 纤维化学与物理 染料化学 智能可穿戴技术 在课程内容上依据各自知识特点渗入艺术表达与呈现㊁时尚纺织品设计等相关内容㊂ 创意手工染 面向全校本科生开课,主要内容为传统非遗手工染色与印花,例如扎染㊁蜡染㊁手绘等技艺的实践与基本原理,使学生理解非遗技艺的文化内涵,激发学生的创作灵感,提高学生的实践创新能力㊂实践中,不同专业背景的学生自由组合,相互取长补短,将创意以最佳的形式在纺织㊁服装面料上完美呈现,真正意义上体现艺工融合㊂优秀学生作品如图3所示㊂图3 学生优秀艺术染色作品认识实习 纺织品色彩综合实验 纺织品功能化综合实验 分别以产业认知实践㊁创意纺织产品开发㊁纺织品功能化㊁时尚化加工为目标,引导和帮助学生体验纺织产品从设计到实现的完整过程,实现产品色彩与功能的完美呈现㊂2.3 第三阶段:深度培养充分贯彻实施艺工融合模式,使学生在扎实掌握轻化工程专业前沿知识的基础上,发挥个性,提高艺术修养,提高人才培养质量㊂涉及课程: 纺织品染色印花 纺织品整理 绿色染整新技术 功能智能纺织品 服装科学养护 纺织品生态检测 毕业设计 等;同时,辅以各类学科竞赛与创业计划㊁大学生实训计㊃16㊃第3期 闵胜男,等:新工科背景下轻化工程专业 艺工融合 课程体系建设与实践 第46卷第3期教学研究划㊁实验室开放课题等实践环节的有机融入㊂轻化工程专业核心课程 纺织品染色印花 纺织品整理 突破原有的染色与功能整理基本理论及工艺讲授,进一步借助纺织品色彩与功能化来实现科技与艺术实践的有机结合㊂增加了计算机测色配色内容,助力色彩的完美呈现,并用于指导传统手工创意印染作品的实现;突出数码印花理论与实践,让学生充分了解掌握数字化印花技术的发展㊂ 绿色染整新技术功能智能纺织品 服装科学养护 等课程是对学生进行艺工融合教育的延伸,课程内容要求不仅强调科技的发展,同时也要充分体现相应内容的艺术展现㊁艺术设计㊁艺术的作用与美,让学生能够真正理解艺术与科技融合的意义,同时关注可持续和智能化发展的社会责任㊂在学好本专业知识的基础上,部分学生在艺工融合的造诣上达到较高水平,为艺术类专业输送具有工科基础和较高素质的研究生,扩宽学生的就业出路㊂毕业论文阶段是深化 艺工融合 教育的最重要课程㊂此阶段通过兼顾科学与艺术的科研项目,或工科与艺术类教师合作,在艺术设计课题的基础上融入科学研究内容,提高学生的艺术研究能力㊂学生利用纺织品色彩与功能相关的理论与实践知识,将其与艺术设计和制作相结合,完成毕业论文,真正做到艺工融合,实现科技与艺术的结合㊂如课题盘扣的上浆工艺与艺术设计中,学生将盘扣制备过程使用的面料以及上浆工艺进行了科学研究,设计制造了独特的㊁有艺术与使用价值的盘扣(图4);获得了首届北京市大学生文创大赛二等奖㊂在课题变色微胶囊的制备与应用中,学生研究了微胶囊的制备工艺㊁印花工艺等科学问题,并将变色微胶囊应用于服装设计与制作中(图5),达到了真正意义上的艺工融合㊂在数码印花仿扎染㊁蜡染㊁仿牛仔㊁仿刺绣㊁仿色织㊁仿水渍色等课题中,通过数码印花技术实现多种面料外观效果(图6)㊂3艺工融合 课程体系的育人效果项目紧紧围绕 艺工融合 理念,改革课程体系㊁突出立德树人㊁加强实践教学,并不断总结提升,取得了突出成果㊂3.1 课程思政育人效果在创意手工染等课程中强调纺织品优秀非物质文化遗产的历史意义与精神内涵,邀请中国非物质文化遗产传承人走进课堂,充分发挥传承人丰富的实践经图4 盘扣设计(毕业论文)变色前变色后1-11-21-31-41-11-21-31-4图5 变色微胶囊丝网印花(毕业论文)图6 数码印花仿牛仔(毕业论文)验,以及传统手工印染艺术底蕴的优势,进一步激发学生的学习兴趣,提升文化自信㊂不仅提高了艺工融合专业特色的可操作性,也激励学生将专业知识和文化内核自觉传承应用于作品的创新设计中㊂3.2 创新实践能力培养效果通过每年举办全校性 创意手工染色大赛 ,吸引和提高学生的创作兴趣,期间开放实验室,为学生创造动手实践的有利条件,提高学生主动探索㊁主动学习的能力㊂这种方法大大激励了学生的学习热情,也使工科学生在自己掌握有关科学知识的基础上,尝到了艺㊃26㊃术创作的成功,达到了艺工融合的效果㊂积极鼓励学生参加各类学科竞赛,采取以轻化工程学生为主,引入艺术类学生组队参加比赛的方式,加深艺工融合实践㊂在全国大学生绿色染整科技创新竞赛㊁北京市大学生文创大赛㊁毛纺协会 唯尔佳 优秀新产品设计评比等创新创业竞赛中屡有斩获㊂与此同时,依托校内纺织品色彩工程技术中心实施人才培养,丰富和拓展了实践基地 本硕协同 育人的内涵㊂3.3专业教师综合育人能力提升以艺工融合课程体系建设为抓手,带动教研室教师思考改进教育教学的方法,提升教学水平,以自身发展带动课程和专业进步㊂同时,促成了本专业与产业链上相关艺术设计专业教师㊁设计师的交叉融合,通过联合培养学生㊁联合实施教学改革创新项目,促进了跨学科教学团队的组建与教学经验的分析借鉴㊂推动了学生积极参与科研项目和学科竞赛,发表高水平科研论文㊂4结束语经过一系列课程内容梳理与调整,在理论教学期间穿插实践环节,强化学生对理论知识的吸收,提高学生对色彩与图案设计的科学理解㊂充分利用实验室资源,为学生提供实践教学平台,同时完善相关课程内容及资料,形成了有机㊁系统㊁循序渐进的轻化工程专业 艺工融合 课程体系㊂上述探索,为相关专业实施 艺工融合 培养提供了具体㊁可操作的实践和理论基础,也为具有突出行业特色的复合应用型人才培养提供了宝贵经验㊂参考文献:[1]王柏华.关于轻化工程专业内涵的学科认识[J].皮革科学与工程,2010,20(6):73-77.[2]高云兵,高山,骆王琴. 艺工融合 教育模式的融合机制[J].安徽广播电视大学学报,2018(1):58-62,76. [3]廉祎,张春庆.学科交叉艺工融合:新工科背景下环境设计专业教学改革探索[J].中国报业,2021(8):90-91.[4]黄荣川.艺工融合人才培养模式研究与实践:以非遗文创产品设计为例[J].科技视界,2021(9):148-150. [5]王鹏,陈磊,肖航.面向 新工科 的轻化工程(染整)专业实践教学改革探索[J].纺织服装教育,2020,35(2):166-169.[6]罗建勋,马贺伟,李书卿,等.基于O B E理念的工科专业集中实践类课程教学改革的探索与实践:以嘉兴学院轻化工程专业为例[J].中国皮革,2021,50(9):79-82,86. [7]黄鑫.‘轻化工程科技进展“课程教学改革探究[J].皮革科学与工程,2022,32(5):103-105.[8]姜言,刘秀宇.轻化工程学科前沿技术进展的教学改革探新[J].广州化工,2021,49(12):210-212.[9]周星,贾荣林.新文科建设:创设时尚和艺术 艺工融合的优势[J].艺术设计研究,2021(1):119-126.C o n s t r u c t i o na n dP r a c t i c e o f A r t-e n g i n e e r i n g I n t e g r a t i o nC u r r i c u l u mS y s t e mf o rT e x t i l eC o l o r a t i o n&F u n c t i o n a l i z a t i o nU n d e r g r a d u a t e s u n d e r t h eB a c k g r o u n do fN e wE n g i n e e r i n gM I NS h e n g n a n,L IH o n g w e i*,WA N GJ i a n m i n g,Z HA N G M e i,WA N G X i a o c h u n(S c h o o l o fM a t e r i a l sD e s i g n&E n g i n e e r i n g,B e i j i n g I n s t i t u t e o fF a s h i o nT e c h n o l o g y,B e i j i n g100029,C h i n a)A b s t r a c t:B a s e do n t h e d e m a n do f t h e c o n t e m p o r a r y t e x t i l e a n d f a s h i o n i n d u s t r y f o r c o m p o u n da p p l i e de n g i n e e r i n g a n dt e c h n i c a l t a l e n t s,t h e l i g h t c h e m i c a l e n g i n e e r i n g m a j o r(d y e i n g a n d f i n i s h i n g e n g i n e e r i n g d i r e c t i o n)o f B e i j i n g I n s t i t u t e o f F a s h i o nT e c h n o l o g y c o m b i n e s i t s o w n s c h o o l-r u n n i n g c h a r a c t e r i s t i c s a n d t h e n e e d s o f t h e c a p i t a l's e c o n o m i c a n d s o c i a l d e v e l o p m e n t,f o c u s e s o n t h e g r e e n m a n u f a c t u r i n g,c o l o r i m p a r t a t i o n,f u n c t i o n r e a l i z a t i o n o f t e x t i l e s,t h e i n t e g r a t i o n o f a r t-e n g i n e e r i n g t a l e n t t r a i n i n g m o d e h a s b e e n e x-p l o r e d.An u m b e r o f s p e c i a l i z e d c o u r s e s h a v e b e e nn e w l y e s t a b l i s h e d o r r e f o r m e d.W e h a v e g r a d u a l l y f o r m e d a l i g h t c h e m i c a l e n g i n e e r-i n g c u r r i c u l u ms y s t e m w i t ht h r e e p r o g r e s s i v e t r a i n i n g s t a g e so f f o u n d a t i o nc u l t i v a t i o n i n t e r e s t c u l t i v a t i o n i n-d e p t hc u l t i v a t i o n , a n d t h e a r t-e n g i n e e r i n g i n t e g r a t i o n l i g h tc h e m i c a l e n g i n e e r i n g c u r r i c u l u m s y s t e m w i t h p r a c t i c a l t e a c h i n g a n dt h e o r e t i c a l t e a c h i n g c o m p l e m e n t i n g e a c ho t h e r,w h i c hh a s a c h i e v e d t h e c o m p r e h e n s i v e i m p r o v e m e n t o f s t u d e n t s'p r a c t i c a l i n n o v a t i o n a b i l i t y a n d t e a c h e r s' e d u c a t i n g l e v e l.T h e r e s e a r c h r e s u l t s p r o v i d e v a l u a b l e i d e a s a n d r e f e r e n c em o d e s f o r t h e s u b s e q u e n t c o n s t r u c t i o no f n e we n g i n e e r i n g i n t r a d i t i o n a l e n g i n e e r i n g s p e c i a l t y.K e y w o r d s:t e x t i l e c o l o r a t i o n&f u n c t i o n a l i z a t i o n;a r t-e n g i n e e r i n g i n t e g r a t i o n;c u r r i c u l u ms y s t e m;n e we n g i n e e r i n g㊃36㊃第3期闵胜男,等:新工科背景下轻化工程专业 艺工融合 课程体系建设与实践第46卷。

印刷实习学习心得800字(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如心得体会、总结报告、工作计划、演讲致辞、合同协议、条据书信、党团资料、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as experience, summary report, work plan, speech, contract agreement, letter of agreement, party group information, teaching materials, essay encyclopedia, other sample essays, etc. I want to know Please pay attention to the different format and writing styles of sample essays!印刷实习学习心得800字印刷物的生产,与印章类似。

《色彩构成》课程实验指导书广东省经济贸易职业技术计算机应用专业部目录实验一色彩构成中的形态要素 (1)实验二Photoshop 基本工具运用与图形图片处理 8实验三色彩构成 (13)实验一色彩构成 (22)实验四色彩构成在广告设计中的运用实验23实验五色彩综合运用实验 (27)实验一色彩构成实验 (30)实验一色彩构成中的形态要素一、实验课时8课时二、实验目的掌握选区、裁切、自由变换、变形选取工具的使用。

掌握选区、色相/饱和度的选择与调整。

掌握数码色彩的原理。

三、实验内容实验内容一:照片矫正基础1.修饰策略1.组织高效的任务序列2.根据使用图像的方式调整处理流程2.分辨率和图像尺寸【重点1】【难点1】1.图像分辨率:图像中单位长度的像素数目2.显示器分辨率:显示器单位长度的像素数目3.打印机分辨率:3.操作流程概述(以处理后的图像将用于使用Adobe InDesign进行排版):查找、打开、另存为。

4.修齐和裁剪图像『实验3.1』【重点2】5.使用自动调整6.手动调整色调范围(画面的黑白灰层次)【重点3】1.直方图2.色阶7.消除色偏8.替换图像中的颜色9.用“减淡”工具调整明度10.使用海绵工具调整饱和度11.应用USM滤镜12.比较手工调整和自动调整的结果13.保存用于四色印刷的图像实验内容二:色彩模式1.选择和选取工具2.案例概述3.用魔棒工具进行选择1.使用魔棒工具选择某种颜色的区域2.移动选区4.结合使用魔棒和其它选取工具5.选择椭圆和圆形区域1.创建选框时调整其位置2.用键盘快捷键移动选中的像素3.用方向键进行移动4.从中心点开始选择5.移动和修改选区中像素6.移动的同时进行复制6.使用套索工具进行选择7.旋转选区8.使用磁性套索工具进行选择9.裁剪图像和擦除选区中的像素10.更改图片的色彩模式实验内容三:色彩调整1、拍摄完成了,现在来为MM的裙子换个颜色吧。

原图2、一般在提到换颜色时大家最快想到的一定是使用“色相/饱和度”或者“替换颜色”命令,这两种方法确实是很快捷,但是在改变颜色后图像的层次会发生改变。

新工科视域下高校化工类课程“专创融合”教学改革探索作者:张秋云雷燕慧张玉涛来源:《科学导报》2024年第04期在国家大力推动大众创业、万众创新的大背景下,深化产教融合,推进全面协同育人,对于高等教育内涵式高质量发展具有重要的意义。

在创新型、复合型及应用型专业人才培养中,将专业课程教学与创新创业教育进行深度融合,建设“专创融合”课程群,是新时代高校实现产学研协同育人的必然途径和有效方法。

化学工程与工艺专业作为具有较强工程性、设计性的专业,它不仅涉及多门学科课程知识的学习,还与实验操作、工程设计等实践课程密切相关,其专业培养目标应紧跟化工相关行业的发展,确保化工专业人才培养的前瞻性,更好地为社会输送应用型化工专业人才;但现行课程教学内容、教学方式等与专创融合相去甚远,需对它们进行优化和改革。

基于此,在新工科视域下,为适应化工行业的发展,探索如何将创新创业教育融入专业课程教学显得尤为重要,笔者拟从化工专业课程内容、教学方法、教学案例库、师资队伍及考核评价机制等诸多方面,对实施“专创融合”教学改革进行探索,以期为化工类专业课程建设提供依据。

将“专创融合”有机融合到课程内容、课堂教学中,是新工科视域下高等教育教学改革的重要方向之一,其可调动工科学生的主观能动性,激发其“双创”活力,提高教育教学效果。

针对当前化工行业发展的多元化需求及工程类课程教学内容理论性偏强等情况,这就需要教师根据课程知识架构与认识特点有针对性地、合理地修订课程教学大纲,优化重构教学的课程内容,融入专创思想;同时根据不同课程教学内容探索不同的教学设计,并融入课程思政,深入挖掘章节内容与创新创业教育的融入点,设置专创建设目标,以提升学生学习的积极性。

如《化工分离工程》第1章内容绪论,专创融入点是化工企业家精神,其专创建设目标是培养学生创新创业意识、激发专业自信,培养家国情怀;第3章多组分精馏与特殊精馏,其融入点是化工人才科学精神和工匠精神,其专创建设目标是创新思维培养及创业技能训练。

第41卷2024 年 3 月应用化学CHINESE JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY 第3期452⁃458新工科背景下高分子化学实验教学模式的探索与实践尚成新 郝俊生 王松柏*(山西大学化学化工学院, 化学国家级实验教学示范中心(山西大学), 太原 030006)摘要 随着高等学校面临的教学形势的变化,“课程思政”、“新工科”和“三全育人”的教学理念被相继提出。

在这些政策的引导下,高校实验教学的教学体系必将发生转变,充分发挥实践育人的作用。

山西大学化学实验教学示范中心开设的高分子化学实验课程,经过多年的教学实践,构建了实验教学的新模式: 树立正确的实验观念,实验内容多样化,探寻实验的兴趣点,注重能力的多层次培养,即“观念-内容-兴趣-能力”模式。

关键词 新工科;实验教学;教学模式;高分子化学中图分类号:O632 文献标识码:A 文章编号:1000-0518(2024)03-0452-07自2017年教育部启动新工科建设以来,相关专业的教学改革更加注重工程人才的培养,完善工科课程的教学模式,推动工程师的创新能力培养。

高分子化学作为化学学科的重要分支,主要研究高分子聚合物的合成机理和化学反应,是化工和材料等工科专业的基础课程,也是培养工科人才的必修课程。

高分子化学实验是高分子化学和高分子材料课程的实践教学内容,主要学习高分子聚合物的各种合成方法,涉及到缩聚和逐步聚合、自由基聚合、自由基共聚、离子聚合、配位聚合和聚合物的化学反应等知识点,对学生实验技能的培养不可或缺。

基于工科人才培养的需要,实验教学体系更应该与新工科的理念相结合[1-2]。

目前高分子化学实验教学体系与化学学科其它分支相比,显得还很薄弱[3]。

这主要表现在:第一,单独开设高分子化学实验的高校较少,可能与整个学科发展历史短有关; 第二,高分子化学实验中可开设的实验项目数量偏少,一般均少于10个,而其它学科实验项目数量一般为20~30个; 第三,大部分实验项目已应用多年,缺少新颖性[4]。

新工科背景下基于跨学科的“汽车制造工艺学”课程教学改革探索作者:刘艳雄韩爱国宋燕利来源:《黑龙江教育·理论与实践》2022年第03期摘要:随着中国工业技术快速发展以及对自主创新能力的要求越来越高,以跨学科培养作为核心内涵的新工科教育得到了中国工程教育界的深度关注。

“汽车制造工艺学”作为汽车专业的核心专业课程之一,为了满足汽车领域变革和新工科教育要求,文章对该课程的课程教学改革进行了探索,提出了建立多学科教学团队、多元化教学、理论教学与课程实习相结合,以及科教融合的教学方式。

文章对于培养汽车类专业学生的跨学科综合能力具有一定的借鉴与指导意义。

关键词:新工科;跨学科;“汽车制造工艺学”;教学改革中图分类号:G642 文献标识码:A 文章编号:1002-4107(2022)03-0070-02随着中国工业技术的快速发展,对高校培养跨学科人才提出了越来越高的要求[1]。

然而,跨学科人才培养是世界工程教育改革面临的普遍难题[2]。

正如欧林工学院校长Richard Miller指出,新世纪的高等教育正面临着全球性重大挑战,教育必须超越对学科知识的学习。

而新工科教育的核心内涵之一正是跨学科人才培养。

基于此,自2017年以来教育部积极推进新工科建设,先后形成了“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”,并发布了《关于开展新工科研究与实践的通知》《关于推进新工科研究与实践项目的通知》等指导文件,全力探索形成具有中国特色的工程教育模式,助力中国高等教育强国建设。

新工科理念一经提出,就受到中国工程教育界的深度关注,称之为工程教育的“新革命”[3]。

目前,随着新能源技术的快速发展和5G技术的逐步落地商用,汽车领域正进行着一场深度变革,朝着电动化、网联化、智能化、共享化、轻量化方向发展,需要材料、机械、自动化、信息等多学科知识的支持才能满足未来汽车领域的发展要求。

而“汽车制造工艺学”为车辆工程的核心专业必修课之一,其内容包含了机械、材料加工、热处理、自动化智能测量等多学科知识[4-5]。

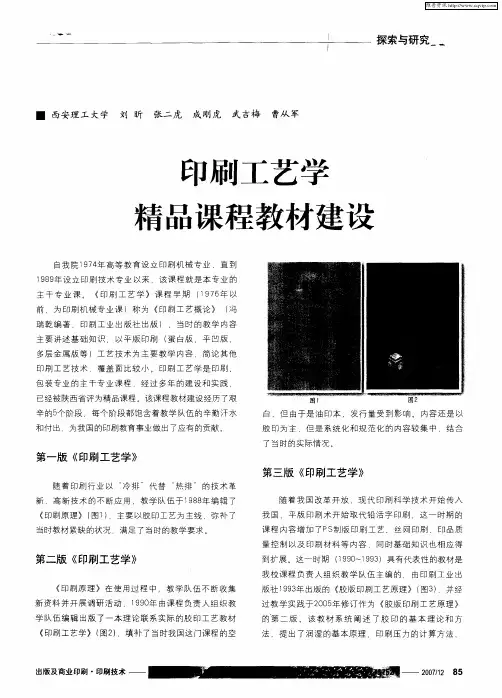

分色及制版工艺原理分色及制版工艺原理是印刷行业中非常重要的一项技术。

它涉及到对图像进行分割、拆分和排版,以便于在印刷过程中能够准确地还原出原始图像的色彩和细节。

首先,我们来了解一下分色的原理。

分色是指将原始图像中的色彩按照不同的颜色通道进行拆分。

通常采用的颜色通道包括红色、绿色和蓝色,这三种基本颜色又被称为三原色。

在分色过程中,印刷色版的制作将根据原始图像中的颜色信息,将每个颜色通道的色彩变化转换为相应的油墨密度变化。

通过控制不同油墨的叠加比例,从而实现印刷品上色彩的再现。

分色的准确性对于印刷品质量至关重要。

在分色过程中,需要根据原始图像中的颜色信息,决定如何利用现有的颜色通道来还原出最接近原始图像的色彩。

这需要借助于计算机图像处理软件中的分色功能,利用图像处理算法将原始图像中的像素颜色映射到各个色彩通道的范围内。

分色的准确性不仅取决于图像处理算法的质量,还取决于打样和调色的工艺水平。

接下来,我们来了解一下制版的原理。

制版是指将分色后的图像按照一定的排版规则进行布局和组织,以便于在印刷过程中进行油墨的传递和转印。

在制版过程中,需要考虑到版面的平衡性、光影效果和色彩的平衡度等因素。

制版的目的是通过合理的排版布局,使得印刷品在色彩和细节上能够达到最佳的还原效果。

制版的原理主要包括两个方面,即色彩增益和网点调整。

色彩增益是指在制版过程中对色彩进行适当的增强,以使得印刷品在视觉上更加鲜明。

色彩增益通常通过提高图像的对比度和亮度来实现。

而网点调整是指对图像中的调色网点进行适当的调整,以便于在印刷过程中能够准确地传递油墨。

网点调整通常包括网点扩大和网点缩小两种方式,其中网点扩大能够增加印刷品的色彩深度和细节,而网点缩小则有助于提高印刷品的细节清晰度和锐利度。

在制版过程中,还需要考虑到版面的比例和尺寸。

合理的版面比例能够使得印刷品在视觉上更加协调和美观。

此外,制版还需要考虑到排版的层次和重点,以便于在印刷品中突出重点和营造特定的视觉效果。

《丝网版画制作》课程标准课程名称:丝网版画制作学分: 3计划学时: 48适用专业:摄影摄像技术1.前言1.1课程性质《丝网版画制作》是摄影摄像技术专业拓展课程,此课程主要拓展学生的专业素养和动手实践能力。

丝网版画也叫孔版画,它有如工业上的花布印刷方法,将颜色进行刮压从网孔漏至承接物上,所以也称做丝漏版画。

丝网印刷目前在商业上得到大量的运用。

它可以用来印刷广告、包装物、路牌、衣饰图案等等。

通过本门课程的学习,使学生了解丝网版画的发展历程,学习制作技能,并能够进行基本的丝网版画创作。

1.2设计思路通过本课程教学,使学生了解丝网版画产生发展的历程,了解丝网版画艺术特点和技术工艺。

通过亲身体验丝网版画从制版到印刷的整个过程,掌握丝网版画的基本技能,能够独立完成一般的丝印工作和进行初步的丝网版画创作,具备基本的专业素质。

本课程教学应以理论讲授与实习辅导相结合,以基础训练和艺术创作相联系作为版画技法课,重点是让学生掌握丝网版画的基本分色、制版、印刷、套色等技术,同时应有意识地与摄影专业知识相结合,培养学生的构图能力和创作能力。

本课程的学分3分,总学时48学时,建议学时可根据学生实际情况进行调整,并相应调整课时计划。

2.课程目标2.1总体目标学习丝网版画的原理,学会基本的丝网印刷技术,学会将摄影专业知识与丝网技术相结合,运用电脑辅助设计,完成创意产品的设计与制作。

2.2具体目标2.2.1知识目标(1)了解当代丝网版画制作的基本知识及选题方向;(2)了解丝网版画制作的过程与应用;(3)了解丝网版画的技术知识。

2.2.2能力目标(1)掌握丝网版画造型设计能力;(2)掌握丝网设备使用能力;(3)掌握手工印刷能力;(4)掌握电脑辅助综合造型能力。

2.2.3素质目标(1)培养学生实践动手操作能力;(2)树立科学的设计创新意识;(3)形成“以人为本”的设计、制作理念。

3.课程内容与要求4.实施建议4.1 教材选用和编写建议(1)《丝网版画教程》,李旺主编,河北:河北美术出版社,2006.10;(2)《丝网版画印刷教程》,芮法彬主编,北京:中央民族大学出版,2007.09;(3)《自备教程资料》。

课程思政视域下非遗融入艺术设计专业教学实践与探索TEACHING PRACTICE AND EXPLORATION OF INTEGRATING NON-LEGACY INTO ART DESIGN MAJOR IN THE PERSPECTIVE OF CURRICULUM IDEOLOGY AND POLITICS 引言非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的重要组成部分,具有得天独厚的民族文化资源优势,是提升民族凝聚力、增强文化自信的重要载体,将其融入高职院校艺术设计教育教学中,是结合专业特点分类推进课程思政[1],把中华优秀传统文化全方位融入艺术教育各环节[2]的具体实践,将两者互融互通,有利于增强文化自信,落实立德树人根本任务,全面提高人才自主培养质量。

一、非遗融入艺术设计专业教育教学的必要性和可行性非遗蕴含着中华民族独特的价值追求、思想观念、人文精神和道德规范,具有深刻而丰富的教育内容,是课程思政的不竭源泉,其内在的文化艺术价值对现代艺术设计具有重大的启示作用,为艺术设计教育提供了更为丰富的创意元素和艺术素材。

将非遗融入高职院校艺术设计专业教育教学,是实现非遗传承和创新发展的有效途径,其教学成果可以反哺地方经济文化发展,践行课程思政成效,如图 1 所示。

非遗蕴含的中华优秀传统文化与高等教育追求的育人目标是高度一致的,两者存在教学内容的交叉性、育人功能的契合性和相互发展的依存性,将非遗融入地方高职院校艺术设计专业教育教学是必要且可行的。

二、非遗融入地方高职院校艺术设计专业的现状调查为了更好地了解非遗融入高职院校艺术设计专业的教育教学情况,作者对云南省高职院校在校大学生进行了问卷调查,对云南省艺术设计专业教师进行了访谈,调查情况如下:(一)学生问卷调查对象为云南省职业院校艺术设计专业的在校大学生,主要采取网络问卷的形式,发出问卷480份,收回有效问卷467份,数据反馈真实可信。

有效问卷中有64.49%的同学愿意将非遗植入专业课程,丰富设计素材,激发创作灵感,创新设计理念,提升文化内涵,有31.16%的同学表示视情况而定,而将非遗相关知识运用于课堂教学的教师占比仅为20%。

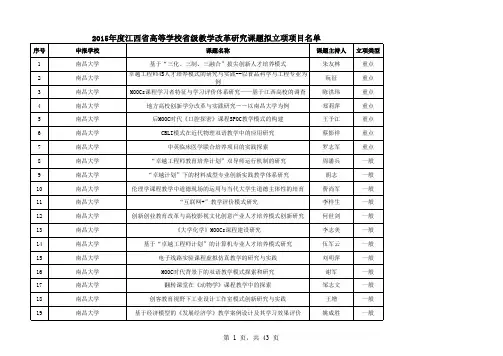

《分色及制版工艺原理》课程改革的探索与

实践

摘要:《分色及制版工艺原理》是印刷类专业的必修课,更为重要的是该门课程所涉及的内容在印刷行业中有多个明确对应的工作职位,掌握好该门课程的内容,对于提升学生的职业素养、增强就业竞争力等方面起着积极的作用,因而课程改革的思路是转变课堂理论授课的方式和形式,增设实验实训课程,并且积极探索工学结合、突出实践能力培养的教学模式。

关键词:分色及制版工艺原理;工学结合;课程改革

中国分类号:H191

一、前言

分色及制版工艺原理是印刷类专业的必修课1,从印刷知识结构的系统性上来说,分色及制版工艺属于印前,是学生理解掌握整个印刷工艺不可或缺的一部分;另外国内外关于制版技术的研究可以说是百花齐放、方兴未艾;更为重要的是该门课程所涉及的内容在印刷行业中有多个明确对应的工作职位:制版公司或者印刷公司的制版车间里晒版机(包括传统PS版晒版机、各种CTP制版机等)、冲版机、激光照排机、打样机等都需要专门的工作人员来负责操作。

顺应时代的要求,使学生不仅具备基本的理论知识,同时具备

一定的实践动手能力,即工作后能快速的适应岗位,对该门课程进行教学改革已显得迫在眉睫。

二、课程改革的探索与实践

从教之初,该门课程只以课堂理论教学为主,就业的学生严重的理论脱离实际,看到设备的名字都觉得陌生,不知道是做什么用,是属于印刷工艺的哪个阶段用,更不知道设备具体怎样操作和相应的工艺要求,这种状况下毕业生到企业里无法找到自信,而企业也觉得培养一个有着专业背景却没有专业技能的大学生成本上升,收益不佳。

鉴于此,作为一名高职高专院校的印刷专业教师,我对《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》2进行了认真学习和深入思考,该门课程应以改革教学方法和手段,融“教、学、做”为一体,强化学生能力的培养为目标,重视教学过程的实践性、开放性和职业性,除了依然重视传统的课堂理论教学外,也将实验、实训、实习并入常规课程设计中。

具体实施如下:

《分色及制版工艺原理》该门课的主要教学内容是:图像的数字化过程和数字图像处理的基本方法;印刷品的复制原理及复制要点;电子分色与彩色桌面系统的加网技术;图像分色的基本原理;拼版、激光照排机胶片输出的原理与方法;各种常规印刷方式印版的制作方法及相关技术。

、重视课堂理论教学

理论是基础,课程的专业知识掌握不扎实,后续的实践中学生就会蛮干,因而课堂理论教学学时占总学时的60%,而实验、实习等占40%。

1、教学重难点突出

鉴于高职高专的学生上课注意力不够集中及缺乏自主学习习惯的特点,重难点理论知识需要多次多角度反复的讲解。

在一章内容讲解完毕后会留两个学时复习,复习课是这样安排的:首先进行重点知识的小结,然后留给一定时间让学生复习,并且说明要就本章重点进行提问,以此种形式督促学生能够真正的看书,了解掌握本章的重点。

之后再布置作业,作为巩固。

2、新知识及时补充

目前,作为制版技术的变革---CTP直接制版技术的研究方兴未艾,国内外各研究机构、院校及生产厂商都积极地投入大量的人力、物力支持研发工作,以致新成果、新产品层出不穷,新技术日新月异,所以不能仅守着教材的旧知识,要在课堂中及时补充新的知识,引导学生自觉的关注各专业网站,变被动学习为主动,并且鼓励养成良好的学习习惯。

3、多媒体辅助教学

为提高课堂的效率,会充分利用多媒体这一教学资源,制作图文并茂的课件,同时配以相应的教学视频。

如,平版制版、凸版制版、凹版制版采用的是北京印刷学院录制

的专项教学视频;丝网制版是浙江理工大学与杭州升达丝印机械厂等制作的教学交流视频;而扫描仪的使用是惠普公司制作的《扫描仪功能和使用方法》视频。

通过生动的教学视频,让学生真实的了解相应的制版工艺原理及过程、所用材料特质等,对专业知识的理解和记忆也会更加容易。

4、课堂形式多样

一般一个学时讲课时间为30分钟左右,剩下的15分钟则用于对本节课或者实验实训课的讨论,回答同学们的疑问;同时了解学生掌握的状况,依据反馈的信息来改进以后讲课的侧重点和授课方式等

、积极开展实践教学

在教学过程中,提高学生的职业技能,强化动手能力,单纯的理论课堂是不足够的,在校内开展实验实训课、与企业合作进行顶岗实践是有效的手段。

1、实验实训课

1.1 学院计算机中心

对图像进行阶调的调整、色彩的校正及清晰度强调这样的内容需要结合计算机软件,如Photoshop,课堂上借助多媒体给学生演示相关的知识点、在软件的什么菜单下、如何设置等,之后安排学生到学院计算机中心上机,让学生自己动手操作一遍,上机课时可以实现一对一的辅导。

1.2校建印前实验室

在介绍完相应的课程内容后,组织学生到实训楼印前实验室学习激光照排机、PS版制版机的操作步骤及注意事项,学生课下要求写出实验报告,以此增强学生理论联系实际的能力。

2、顶岗实习

我校与河南省邮电印刷厂(河南省防伪保密印刷公司)签订了校企合作协议,每一届印刷专业的学生在第五学期会到该厂进行为期一个学期的顶岗实习,安排在第五学期是考虑前四个学期学生已经学习了各门专业课程,具备了一定的专业基础。

顶岗实习期间,部分同学会被安排到制版车间,负责激光照排机、CTP制版机及冲版机、打孔机、数码打样机的输出工作。

学生在短期的培训后进入既定岗位,由该部门的车间主任和小组长负责管理,我作为专业课教师可以随时去车间为学生做专业知识的指导。

实习结束,河南邮电印刷厂会给每一位学生出具一份盖有公章的实习鉴定,来评价学生顶岗实习过程中的表现,这会鞭策学生实习期间服从管理、积极学习,认真严肃地对待自己的生产任务。

、树立职业自豪感

王选,他曾引发了全球中文印刷业的第二次变革,作为国家最高科技奖的获得者我们并不陌生。

然而,却鲜有人知他的另一个称号是激光照排之父,所以当介绍完激光照

排机的内容后组织学生观看中央一套的《大家――激光照排之父王选》,以大家的风范和光辉事迹来鼓励学生们树立职业自豪感和创新意识。

总结

1、在《分色及制版工艺原理》课程改革的探索与实践过程中,体会到了《若干意见》对学生职业能力培养的积极指导意义,工学结合、突出实践能力培养的教学模式对于培养高素质有竞争力的毕业生效果显著;

2、课程改革的探索与实践过程中开拓了我的教学思路,也给我提出了更高的要求,如自身的实践水平;

3、合作企业是以追求效益为主,无法单纯的顾忌学生的培养,目前还无法实施轮岗制,这是尚需讨论和改进的部分。

参考文献

1、陈永常.分色及制版工艺原理.北京:化学工业出版社,2006

2、严金发、陈沛森、朱加民等.高职教育动态.2012。