第3章-云和降水

- 格式:ppt

- 大小:5.94 MB

- 文档页数:81

2004年人工影响天气岗位气象知识总复习题及答案(精简)第一章云、降水动力学和微物理学基础一、单项选择题:1. 作为人工增雨的的主要对象,冷锋出现频次:(A) 冬季最多;(B) 春季最多;(C) 夏季最多;(D) 秋季最多。

答案:B2. 暖底云中霰的结凇增长比同质量的水滴的碰并增长:(A) 更快;(B) 更慢;(C) 相当;(D) 随小水滴尺度而异,尺度小,霰增长更快。

答案:A3. 霰的结凇增长率在较大云滴(d≥20μm)区,(A) 随霰密度减小,结凇增长率减小;(B) 随霰密度增大,结凇增长率增大;(C) 随霰密度减小,结凇增长率增大;(D) 随霰密度增大,结凇增长率减小。

答案: C4. 霰和冻滴的结凇增长率与过冷水滴的碰并比较明显,在较大云滴(d≥20μm)区(A) 冻滴比霰处于有利结凇增长条件;(B) 霰比冻滴处于有利结凇增长条件;(C) 过冷水滴比霰处于有利碰并增长条件;(D) 过冷水滴比冻滴处于有利碰并增长条件。

答案:B16. 考虑到潜热作用和热传导效应,空中600hPa冰水共存云中,相应的最大水汽密度出现在:(A) -12℃;(B) -13℃;(C) -15.5℃;(D) -14.25℃。

答案: C17. 自然"播种-供水"降水增强机制,常出现于:(A) 深厚层状云系的混杂云中;(B) 气团雷暴中;(C) 雨层云中;(D) 上为高层云,下为碎雨云的云系中。

答案:A18. 防雹试验的统计效果检验中,哪个检出率较高.(A) 序列试验分析;(B) 区域对比试验分析;(C) 区域回归试验分析;(D) 无法确定。

答案:C二、多项选择题1. 雹胚类别决定于云底温度,冰雹大小与雹胚有关,下列叙述正确的是:(A) 冻滴胚频数随云底平均温度上升而增大;(B) 霰胚频数随云底平均温度下降而减少;(C) 较大雹块,冻滴胚比例少;(D) 较小雹块,霰胚比例高。

答案:A,D3. 复随机化试验法与自然复随机化试验法比较:(A) 计算量约高5倍;(B) 计算量约高一个量级;(C) 功效精确,偏差不超过4%;(D) 功效精确,偏差不超过7%;答案:B,D三、判断题2. 蒸凝过程中,含水量愈大,转化的冰晶尺度愈大,冰晶数浓度愈小,冰晶的最大尺度愈大。

新教科版三年级科学上册第三单元知识点:天气的变化本文档将介绍科版三年级科学上册第三单元的知识点,即天气的变化。

1. 天气的概念天气是指某一时刻地球大气层中的气象现象,包括温度、湿度、风、云和降水等因素。

2. 天气的变化原因天气的变化是由多种因素共同作用所引起的,主要包括以下几个方面:- 水汽的变化:水汽的蒸发和凝结会导致天气的变化。

- 温度的变化:温度的升降会直接影响天气情况。

- 气压的变化:气压的高低会引起气象现象的变化。

- 风的影响:风的速度和方向会影响天气的变化。

- 雨水的作用:降水形式的不同也会导致天气变化。

- 地理环境:不同地区的地理环境也会对天气产生影响。

3. 天气的预测人们通过天气预报来获得未来一段时间内的天气情况。

天气预报利用气象观测和科学模型来预测气象变化的可能性和趋势。

- 技术手段:天气预报利用了气象观测设备、卫星遥感、计算机模拟和气象预报算法等技术手段。

- 预测的依据:天气预报依据过去和现在的气象数据,通过分析、比较和推理来预测未来的天气情况。

4. 天气对人们日常生活的影响天气的变化对人们的日常生活有很大的影响,主要表现在以下几个方面:- 服装选择:根据天气情况选择合适的服装。

- 活动安排:天气的好坏会影响人们的户外活动安排。

- 农业生产:天气对农作物的生长和收成有重要的影响。

- 交通出行:恶劣的天气情况可能会影响交通状况。

- 健康状况:天气的变化也会对人们的身体健康产生一定的影响。

总结天气的变化是地球大气层中多种因素共同作用的结果,它对人们的生活有着重要的影响。

通过天气预报可以提前了解未来的天气情况,有助于人们做出适当的安排和准备。

云降⽔物理学云降⽔物理学第⼀章、云雾形成的物理基础1、掌握⽔汽达到饱和的条件增加⽔汽和降温2、了解⼤⽓中主要降温过程⼀、绝热降温(冷却):设⼀湿空⽓块,在它达到饱和以前绝热上升100⽶,温度⼤约降低0.98℃(⼲绝热递减率) 露点温度⼤约降低0.15~0.20℃,⽐⽓温降低慢得多。

所以只要空⽓上升得⾜够⾼,空⽓温度最终会降低到等于其露点温度,这时湿空⽓达到饱和,这个⾼度称为抬升凝结⾼度,再上升冷却就会发⽣⽔汽凝结,从⽽形成云。

由于凝结释放潜热,含云湿空⽓的温度上升冷却率(湿绝热递减率)就要变⼩,变⼩的程度视空⽓温度和湿度、⽓压等状态⽽异。

在空⽓暖湿的情况下,它⼤约是⼲绝热递减率的⼀半多⼀些(0.6℃/100⽶左右)。

在⽓温很低(⽔汽很少)的场合,例如在对流层上部或⾼纬度地区,这两种递减率相差不⼤。

上升绝热膨胀冷却:(1)热⼒性:对流抬升:积状云(2)动⼒性:地形抬升:层状云、上坡雾锋⾯抬升,多形成层状云重⼒波(开尔⽂-赫姆霍兹波):波状云(3)热⼒+动⼒:低空辐合:ICTZ热⼒、动⼒两者可以互相转化,如热⼒上升的云可因上空稳定层阻挡⽽平衍为稳定性云,动⼒抬升的云可因潜热释放⽽产⽣对流。

⼆、⾮绝热降温:(1)辐射降温:单纯由辐射冷却形成的云很少在云层形成后,由于云体的长波辐射很强,云顶强烈冷却,可使云层加厚,并在地⾯长波辐射使云底增暖的联合作⽤下使云层内形成不稳定层结⽽使云变形,层状云系中夜间有时会激发对流云活动,⼀些强对流风暴系统夜间常常加强或猛烈发展与云顶辐射冷却效应有关。

此外,辐射冷却可形成辐射雾、露、霜(2)(等压)⽔平混合降温:两空⽓团作⽔平混合,不会都是降温的其中较暖的⼀部分空⽓因混合⽽降温考虑两个同质量、未饱和的⽓块,温度分别为-10oC与10oC,混合⽐分别为1.6g/kg、7.6g/kg。

混合之后,温度变为0oC,混合⽐变为4.6g/kg。

0oC时的饱和混合⽐为3.8g/kg。

因此,两⽓块混合之后,变为过饱和。

湘科版三年级科学下册第三单元《第2课观测云和雨》教案一、教学目标1.了解云和雨的形状和颜色,通过观察云和雨来预测天气情况。

2.学习使用天气等级表,能够辨识不同天气等级对人们生活的影响。

3.能够感知大自然的魅力,培养观察和探究的习惯,激发学生对科学的兴趣。

二、教学内容湘科版三年级科学下册第三单元《第2课观测云和雨》三、教学重难点1.了解云和雨的形状和颜色,能够通过观察云和雨来预测天气情况。

2.学习使用天气等级表,能够辨识不同天气等级对人们生活的影响。

四、教学准备1.教师:科学教材,天气等级表,云和雨的图片或视频资料。

2.学生:课本,铅笔,笔记本。

五、教学过程5.1 导入新课1.教师使用图片或视频资料向学生展示各种不同形态和颜色的云和雨。

引导学生开展对自然界的观察,探究云和雨是如何形成的。

2.通过学生的阐述,引出本课学习的内容:观察云和雨,并通过它们的形状和颜色来预测天气情况。

5.2 讲解新知1.教师根据课本内容介绍云和雨局部的构造和形态特点。

引导学生通过观察来了解云和雨的基本特征。

2.教师讲解如何使用天气等级表,并通过实例向学生介绍不同天气等级对人们生活的影响。

引导学生学会辨别不同天气等级。

5.3 操作实践1.教师指导学生观察窗外的天气理解不同天气类型的影响,并结合天气等级表让学生判断不同天气类型的等级。

2.教师通过云和雨的实例依次讲解如何判断天气情况,引导学生加深对云和雨的形态、颜色、位置等细节的观察,以便做出正确预测。

3.让学生在课后观察天气,根据所学知识,以铅笔或笔记本等方式记录所观察的云和雨的形态和颜色,确定天气类型。

5.4 总结反思1.教师和学生一起总结课程中所学内容,检视学生对知识点的掌握情况。

2.针对学生存在的问题,教师再次强调和解释重点知识点。

5.5 课堂练习1.请根据天气等级表选择一个天气类型,介绍其对人们生活的影响。

2.请回答一个问题:观察云和雨可以预测什么?六、教学扩展1.让学生自己观察云和雨,并结合天气等级表来预测天气情况。

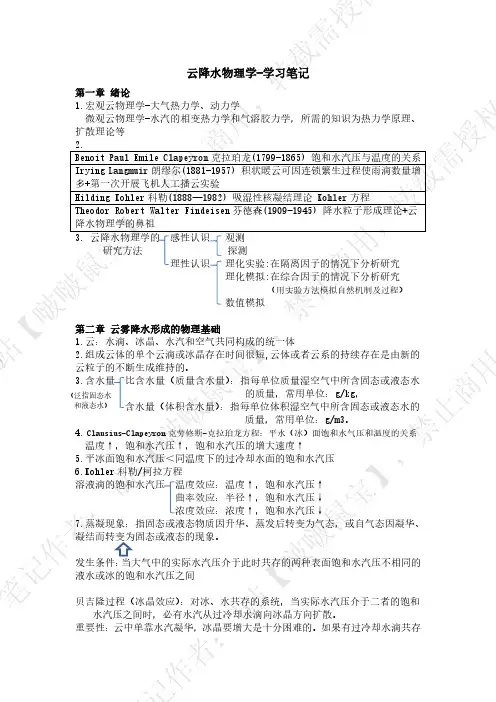

云降水物理学-学习笔记第一章绪论1.宏观云物理学-大气热力学、动力学微观云物理学-水汽的相变热力学和气溶胶力学,所需的知识为热力学原理、扩散理论等2.Benoit Paul Emile Clapeyron 克拉珀龙(1799-1865)饱和水汽压与温度的关系Irying Langmuir 朗缪尔(1881-1957)积状暖云可因连锁繁生过程使雨滴数量增多+第一次开展飞机人工播云实验Hilding Kohler 科勒(1888—1982)吸湿性核凝结理论Kohler 方程Theodor Robert Walter Findeisen 芬德森(1909-1945)降水粒子形成理论+云降水物理学的鼻祖3.云降水物理学的感性认识观测研究方法探测理性认识理化实验:在隔离因子的情况下分析研究理化模拟:在综合因子的情况下分析研究(用实验方法模拟自然机制及过程)数值模拟第二章云雾降水形成的物理基础1.云:水滴、冰晶、水汽和空气共同构成的统一体2.组成云体的单个云滴或冰晶存在时间很短,云体或者云系的持续存在是由新的云粒子的不断生成维持的。

3.含水量比含水量(质量含水量):指每单位质量湿空气中所含固态或液态水的质量,常用单位:g/kg,含水量(体积含水量):指每单位体积湿空气中所含固态或液态水的质量,常用单位:g/m3。

4.Clausius-Clapeyron 克劳修斯-克拉珀龙方程:平水(冰)面饱和水气压和温度的关系温度↑,饱和水汽压↑,饱和水汽压的增大速度↑5.平冰面饱和水汽压<同温度下的过冷却水面的饱和水汽压6.Kohler 科勒/柯拉方程溶液滴的饱和水汽压温度效应:温度↑,饱和水汽压↑曲率效应:半径↑,饱和水汽压↓浓度效应:浓度↑,饱和水汽压↓7.蒸凝现象:指固态或液态物质因升华、蒸发后转变为气态,或自气态因凝华、凝结而转变为固态或液态的现象。

发生条件:当大气中的实际水汽压介于此时共存的两种表面饱和水汽压不相同的液水或冰的饱和水汽压之间贝吉隆过程(冰晶效应):对冰、水共存的系统,当实际水汽压介于二者的饱和水汽压之间时,必有水汽从过冷却水滴向冰晶方向扩散。

云和降水微物理学气象图大气中的水汽凝结而成的云滴很小,半径大约10微米,浓度为每升一万至一百万个,下降的速度约 1厘米/秒,通常比云中上升的气流速度小得多,因而云滴不能落出云底。

即使离开云底而下降,也会在不饱和的空气中迅速蒸发而消失。

只有当云滴通过各种微物理过程,集聚和转化成为降水粒子后,才能降落到地面。

成云致雨要经过一系列复杂的微物理过程:湿空气上升膨胀冷却,其中的水汽达到饱和,并在一些吸湿性强的云凝结核上,凝结而成初始云滴的凝结核化过程;云中的过冷水滴或水汽,在冰核上冻结或凝华以及在-40℃以下,自然冻结成初始冰晶胚胎的冰相生成过程;水汽在略高于饱和的条件下时,在云滴(冰晶)上进一步凝结(凝华),使云滴(冰晶)长大的凝结增长过程(凝华增长过程);云内尺度较大的云滴,在下落过程中与较小的云滴碰并而长大的重力碰并过程;冰晶和过冷水滴同时存在时,因为过冷水滴的饱和水汽压比冰面的大,造成过冷水滴逐渐蒸发,而冰晶则由于水汽的凝华而逐渐长大的冰晶过程。

降水粒子的尺度大约是云滴的一百倍,但其浓度却仅为云滴的百万分之一。

人工降雨云滴由于受表面张力作用,通常呈球形。

球形纯水滴表面的饱和水汽压,高于平水面的饱和水汽压。

以半径为0.01微米的水滴为例,其饱和水汽压超过平水面的12.5%。

在没有任何杂质的纯净空气中,初始的云滴只能靠水汽分子随机碰撞而生成。

靠分子随机碰撞而产生云滴的可能性随着尺度增大而变小。

微小的初始云滴,只有在相对湿度达百分之几百的环境中才不致蒸发。

但实际大气的水汽含量很少能够超过饱和值的1%。

因此,在没有杂质的纯净空气中是难以直接形成云滴的。

事实上,大气中存在着各种凝结核,这为凝结成云滴提供了条件。

云凝结核可分成两类:亲水性物质的大粒子,它不溶于水,但能吸附水汽,在其表面形成一层水膜,相当于一个较大的纯水滴;含有可溶性盐的气溶胶微粒。

它能吸收水汽而成为盐溶液滴,属吸湿性核。

例如海盐的饱和水溶液,只要环境相对湿度高于78%,就可以凝结长大。

云和降水物理学

云和降水物理学是研究云的形成、演变以及降水过程的一门科学。

它不仅是气象学的重要组成部分,还涉及大气物理、地球科学以及水文学等多个领域。

通过对云和降水的研究,我们可以更深入地理解大气中的水分循环、气候变化以及天气模式。

云是由大气中的水蒸气在冷却过程中凝结而成的小水滴或冰晶的集合体。

它们的形成与大气的温度、湿度、压力以及气溶胶含量等因素密切相关。

根据云的高度、形态和组成,我们可以将其分为多种类型,如积云、层云和卷云等。

不同类型的云代表着不同的天气条件,对于天气预报和气候研究具有重要意义。

降水是云中的水滴或冰晶增长到足够大时,由于重力作用而从云中降落到地面的过程。

降水的形式多种多样,包括雨、雪、冰雹等。

降水的强度和分布受到云的微物理过程、大气动力学以及地形等多种因素的影响。

研究这些影响因素,有助于提高降水预报的准确性和精度。

云和降水物理学通过观测、实验和数值模拟等手段,探究云和降水的微观结构和宏观过程。

例如,利用雷达和卫星遥感技术,我们可以观测到云的三维结构和降水系统的演变;通过实验室模拟,我们可以研究云滴和冰晶的生长机制以及降水粒子的形成和分布;而数值模拟则可以再现云和降水的发展过程,帮助我们理解其中的物理机制和规律。

总之,云和降水物理学是一门综合性很强的学科,它不仅关注云和降水的本身特性,还致力于揭示它们与大气环境、气候变化以及人类活动之间的复杂关系。

随着科技的进步和研究的深入,我们对云和降水的认识将越来越深入,为天气预报、气候预测以及水资源管理等领域提供更有力的支持。