自然人的特定身份

- 格式:ppt

- 大小:228.01 KB

- 文档页数:7

专题一罪刑法定原则第三条法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。

(一)思想基础1.基本含义:法无明文规定不为罪,法无明文规定不处罚。

2.思想渊源:三权分立学说与心理强制说。

3.思想基础:民主主义与尊重人权主义(预测可能性)。

(二)罪刑法定原则的基本内容1.成文的罪刑法定:排斥习惯法等。

2.事前的罪刑法定:溯及既往的禁止。

3.严格的罪刑法定:合理解释刑法,禁止类推解释。

4.确定的罪刑法定:刑罚法规的适当。

(1)明确性:刑法的规定必须清楚、明了,不得有歧义,不得含糊不清。

(2)禁止处罚不当罚的行为。

(三)刑法的解释1.立法解释、司法解释与学理解释2.刑法解释的目标与态度3.刑法解释的理由(1)文理解释(2)体系解释(3)历史解释(4)比较解释(5)目的解释4.刑法解释的技巧(方法)(1)平义解释(2)扩大解释(扩张解释)(3)缩小解释(限制解释)(4)反对解释(5)补正解释专题二犯罪构成要件要素的分类(一)记述的构成要件要素与规范的构成要件要素(二)积极的构成要件要素与消极的构成要件要素(三)客观(违法)的构成要件要素和主观(责任)的构成要件要素(四)成文的构成要件要素与不成文的构成要件要素(五)共同的构成要件要素与非共同的构成要件要素专题三不作为真正(纯正)不作为犯与不真正(不纯正)不作为犯。

作为与不作为的关系:(1)作为与不作为的竞合。

(2)作为与不作为的结合。

不真正不作为犯的成立条件:1.作为义务的发生根据(1)基于对危险源的支配产生的监督义务。

(2)基于与法益的无助(脆弱)状态的特殊关系产生的保护义务。

(3)基于对法益的危险发生领域的支配产生的阻止义务2.作为可能性3.结果回避可能性:不履行作为义务造成或者可能造成危害结果4.不作为与作为的等价性:法益侵犯的等价性与法律条文中动词包含不作为方式专题四结果加重犯结果加重犯的成立条件:1.行为人实施基本犯罪行为,造成了加重结果,基本犯罪行为与加重结果之间具有直接因果关系。

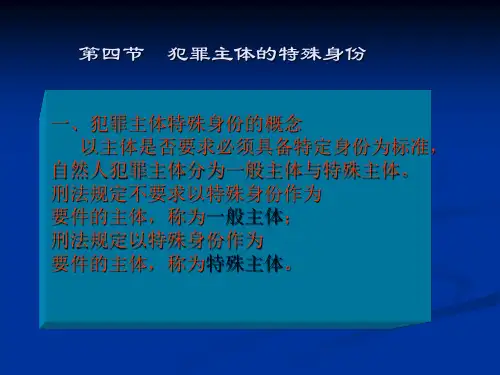

行为主体1、概念:行为主体是刑法规定的实施犯罪行为的主体。

2、分类:自然人和单位3、自然人特殊身份的含义:特殊身份是指行为人在身份上的特殊资格,以及其他与一定的犯罪行为有关的,行为人在社会关系上的特殊地位或者状态。

○2特殊身份总是与一定的犯罪行为密切联系的,与犯罪行为没有联系的资格等情况,不是特殊身份。

特殊身份既可能是终身具有的身份,也可能是一定时期或临时具有的身份。

○3身份犯的含义:客观构成要件要求自然人具备特殊身份或者刑罚的加重减轻以具有特殊身份为前提的犯罪。

○4身份犯的分类:真正身份犯与不真正身份犯【注】:○1真正身份犯:行为人只有具备某种特殊身份,才能构成犯罪。

这种身份就是定罪身份或构成身份。

如贪污罪的主体身份是国家工作人员。

○2不真正身份犯:行为人不具有某种特殊身份,不影响犯罪的成立,但是影响量刑。

这种身份也称为量刑身份或加减身份。

如国家机关工作人员诬告陷害罪的,从重处罚。

○5特殊身份既可能是终身具有的身份,也可能是一定时期临时具有的身份。

○6作为客观构成要件要素的特殊身份,是只针对该犯罪的实行犯(正犯)而言。

○7刑法将特殊身份规定为某些犯罪的客观构成要件要素原因是:◇1有些犯罪只能由具有特殊身份的人实施。

◇2有些行为只能具有特殊身份的人实施,其法益侵害性才能达到值得科处刑罚的程度。

◇3为了保护特定法益,将某种犯罪作为加重类型,而规定特殊身份。

◇4有些不作为性质的犯罪,由于相关法律只是对具有特定身份的人规定了相应的法律义务,故只有具有该特定身份的人不履行相应的法律义务,才可能成立不作为犯罪。

○8特殊身份的分类:以特定职务为内容的特殊身份;以特定职业为内容的特殊身份【注】:常见罪名关于身份的要求:(1)国家机关工作人员是构成身份的犯罪:报复陷害罪(第254条),包庇、纵容黑社会性质的组织罪(第294),渎职犯罪。

①放纵走私罪(第411条)的定罪身份:海关工作人员。

②徇私舞弊不征、少征税款罪(第404条)的定罪身份:税务机关工作人员。

第十二章身份权一、单项选择题1.自然人的身份权是自然人在下列()情况下享有的权利。

A.出生B.取得特定身份C.年满10周岁D.年满18周岁2.下列权利中属于身份权的是()A.姓名权B.肖像权C.荣誉权D.隐私权3.基于父母与成年子女之间的关系所产生的身份权是()A.亲权B.亲属权C.配偶权D.监护权二、多项选择题1.只有自然人才能享有的身份权是()A.作品的署名权B.荣誉权C.夫妻问的身份权D.家庭关系中的扶养权E.亲属权2.基于夫妻关系而产生的身份权是()A.离婚请求权B.监护权C.扶养权D.收养子女权E.继承权3.荣誉权的内容包括()A.荣誉获得权B.荣誉保持权C.荣誉利用权D.荣誉转让权E.荣誉变更权4.下列()关系可以产生亲属权。

A.父母与未成年子女之间B.父母与成年子女之间C.祖父母与孙子女之间D.夫妻E.兄弟姐妹之间三、简答题1.荣誉权与名誉权有何不同?2.简述荣誉权的内容四、论述题试述身份权的特征。

参考答案一、单项选择题1.B2.C3.B一、多项选择题1.CD2.ABCD3.ABC4.BCE三、简答题1.荣誉权与名誉权有何不同?答:荣誉权是指民事主体享有的荣誉不受非法剥夺或其他形式侵害的权利。

名誉权是指民事主体对自己在社会生活中所获得的社会评价即自己的名誉依法所享有的不可侵犯的权利。

荣誉权与名誉权的区别主要表现在:(1)取得的方式不同。

名誉权是法律赋予每个自然人、法人等对自己的名誉依法享有的不可侵犯的权利,其取得,不需任何其他条件;而荣誉权除法律规定之外,须通过自己的劳动,对社会做出贡献并受到特定机关或组织表彰授予荣誉称号时才能取得。

(2)主体的范围不同。

名誉权人人享有;而荣誉权只有某些特定的民事主体才能享有。

(3)内容不同。

名誉是社会对民事主体的品德、才力、功绩、声望等方面的总评价,可能是积极的,也可能是消极的、批评性的;而荣誉则为特定机关或组织对特定民事主体授予的一种特殊名誉,是积极的、褒扬性的评价。

第一节犯罪主体概述一、犯罪主体的概念犯罪主体,是指实施危害社会的行为,依法应当负刑事责任的自然人和单位。

第一,犯罪主体必须是人(包括自然人和拟制的人),其他动物或自然力不能成为犯罪主体。

第二,犯罪主体必须是实施犯罪行为的人,没有行为就没有犯罪,没有实行犯罪行为的人,就非犯罪主体。

第三,作为犯罪主体必须对其犯罪行为承担刑事责任。

二、自然人犯罪主体的要件(一)自然人犯罪主体的一般要件1、达到刑事法定年龄2、具有辨认和控制自己行为的能力(刑事责任能力)(二)自然人犯罪主体的特殊要件——特殊身份特殊身份是指行为人在身份上的特殊资格,以及其他与一定的犯罪行为有关的,行为主体在社会关系上的特殊地位或者状态。

(三)特殊身份的类别1、以特殊职务为内容的特殊身份。

国家工作人员的认定(1)国家机关中从事公务的人员(立法、行政、司法、军事机关等)。

(2)在国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员。

(3)国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员。

(4)其他依照法律从事公务的人员。

《最高人民法院全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会记要》“其他依照法律从事公务的人员”具有两个特征:一是在特定条件下行使国家管理职能;二是依照法律规定从事公务。

具体包括:依法履行职责的各级人民代表大会代表;依法履行审判职责的人民陪审员;协助乡镇人民政府、街道办事处从事行政管理工作的村民委员会、居民委员会等农村和城市基层组织人员;其他由法律授权从事公务的人员。

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第93条第2款的解释村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事下列行政管理工作属于“其他依照法律从事公务的人员”①救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的管理②社会捐助公益事业款物的管理③国有土地的经营和管理④土地征用补偿费用的管理⑤代征、代缴税款⑥有关计划生育、户籍、征兵工作⑦协助人民政府从事的其他行政管理工作2、以特定职业为内容的特殊身份3、以特定法律义务为内容的特殊身份4、以特定法律地位为内容的特殊身份5、以持有物品为内容的特殊身份6、以参与某种活动为内容的特殊身份7、以患有特定疾病为内容的特殊身份8、以不具有特定资格为内容的特殊身份9、以居住地和特定组织成员为内容的特殊身份三、单位犯罪的主体要件(一)概念是指公司、企业、事业单位、机关、团体为本单位或者本单位全体成员谋取非法利益,由单位的决策机构按照单位决策程序决定,由直接负责人员具体实施的犯罪。

司考刘凤科刑法讲义:共犯人的分类及其处罚原则司考刘凤科刑法讲义:共犯人的分类及其处罚原则。

刑法是司法考试复习的重点,在司法考试复习前期尤其要重点复习。

法律教育网为考生整理了共犯人的分类及其处罚原则的名师讲义,希望考生认真阅读。

精彩链接:司考刘凤科刑法讲义:共同犯罪的形式司考刘凤科刑法讲义:共同犯罪概述司考刘凤科刑法讲义:罪过司考刘凤科刑法讲义:自然人的特定身份一、共犯人的分类概述知识要点:(一)分类标准1.按照分工不同,共同犯罪人可以分为实行犯、教唆犯、帮助犯和组织犯。

在共同犯罪中,实行犯不可能同时还是教唆犯、帮助犯等,反之亦然。

2.按照作用不同,共同犯罪人可以分为主犯、从犯和胁从犯。

在共同犯罪中,主犯不可能同时还是从犯、胁从犯,反之亦然;在共同犯罪中,可能只有主犯而没有从犯,但不可能只有从犯而没有主犯(当然,主犯可能不承担刑事责任)。

(二)实行犯对犯罪实施过程具有决定性影响的关键人物或核心角色,具有犯罪事实支配性,是正犯。

行为人不必出现在犯罪现场,也不必参与共同实施,而是通过强制或者欺骗手段支配直接实施者,从而支配构成要件实现的,就是间接正犯。

间接正犯主要表现为以下几种情形:1.利用无刑事责任能力者的身体活动。

例如,张三利用精神病人强奸妇女,张三是强奸罪的间接正犯。

2.利用他人不属于行为的受强制的身体活动。

例如利用他人的条件反射动作等;使他人丧失自由意志进而利用其身体活动。

3.利用缺乏故意的行为(利用不知情者的间接正犯)。

4.利用有故意的工具(被利用者虽然有责任能力并且有故意,但缺乏目的犯中的目的,或者不具有身份犯中的身份)。

这种情形利用者和被利用者可以成立共同犯罪。

5.利用他人的合法行为(正当防卫、紧急避险等)。

6.利用被害人的行为。

当利用者使被害人丧失自由意志,或者使被害人对结果缺乏认识或产生其他法益关系的错误,导致被害人实施了损害自己法益的行为时,利用者成立间接正犯。

二、主犯及其刑事责任第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。

尊敬的客户您好自然人生物学意义上的人:自然人即生物学意义上的人,是基于出生而取得民事主体资格的人。

其外延包括本国公民、外国公民和无国籍人。

自然人与公民不同,公民仅指具有一国国籍的人。

民法典的规定第二条【调整范围】民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。

第十三条【自然人民事权利能力的起止】自然人从出生时起到死亡时止,具有民事权利能力,依法享有民事权利,承担民事义务。

第十四条【自然人民事权利能力平等】自然人的民事权利能力一律平等。

第十五条【自然人出生和死亡时间的判断标准】自然人的出生时间和死亡时间,以出生证明、死亡证明记载的时间为准;没有出生证明、死亡证明的,以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间为准。

有其他证据足以推翻以上记载时间的,以该证据证明的时间为准。

第十七条【成年人与未成年人的年龄标准】十八周岁以上的自然人为成年人。

不满十八周岁的自然人为未成年人。

第二十五条【自然人的住所】自然人以户籍登记或者其他有效身份登记记载的居所为住所;经常居所与住所不一致的,经常居所视为住所。

第四十条【宣告失踪的条件】自然人下落不明满二年的,利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人为失踪人。

第四十一条【下落不明的时间计算】自然人下落不明的时间自其失去音讯之日起计算。

战争期间下落不明的,下落不明的时间自战争结束之日或者有关机关确定的下落不明之日起计算。

第四十六条【宣告死亡的条件】自然人有下列情形之一的,利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人死亡:(一)下落不明满四年;(二)因意外事件,下落不明满二年。

因意外事件下落不明,经有关机关证明该自然人不可能生存的,申请宣告死亡不受二年时间的限制。

第四十七条【宣告死亡的优先适用】对同一自然人,有的利害关系人申请宣告死亡,有的利害关系人申请宣告失踪,符合本法规定的宣告死亡条件的,人民法院应当宣告死亡。

第四十九条【被宣告死亡期间的民事法律行为效力】自然人被宣告死亡但是并未死亡的,不影响该自然人在被宣告死亡期间实施的民事法律行为的效力。

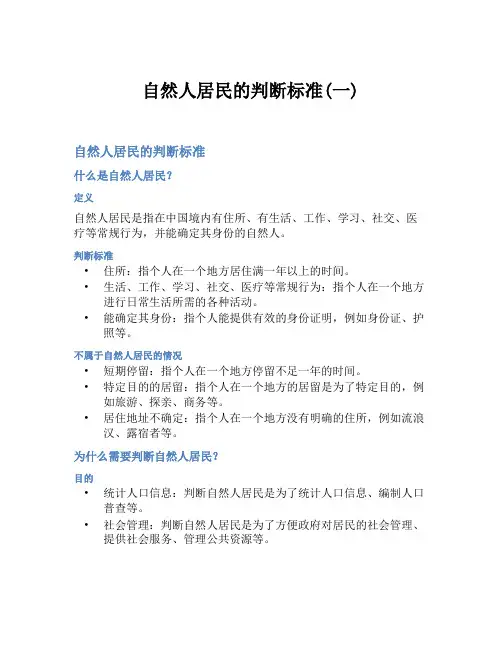

自然人居民的判断标准(一)自然人居民的判断标准什么是自然人居民?定义自然人居民是指在中国境内有住所、有生活、工作、学习、社交、医疗等常规行为,并能确定其身份的自然人。

判断标准•住所:指个人在一个地方居住满一年以上的时间。

•生活、工作、学习、社交、医疗等常规行为:指个人在一个地方进行日常生活所需的各种活动。

•能确定其身份:指个人能提供有效的身份证明,例如身份证、护照等。

不属于自然人居民的情况•短期停留:指个人在一个地方停留不足一年的时间。

•特定目的的居留:指个人在一个地方的居留是为了特定目的,例如旅游、探亲、商务等。

•居住地址不确定:指个人在一个地方没有明确的住所,例如流浪汉、露宿者等。

为什么需要判断自然人居民?目的•统计人口信息:判断自然人居民是为了统计人口信息、编制人口普查等。

•社会管理:判断自然人居民是为了方便政府对居民的社会管理、提供社会服务、管理公共资源等。

重要性•统计数据的准确性:判断自然人居民是确保统计数据的准确性、及时性和完整性的重要前提。

•社会管理的有效性:判断自然人居民是保障社会管理的有效性,从而促进社会的稳定和发展。

如何判断自然人居民?方法•依据住所:查看个人在一个地方的住所是否满一年以上的时间。

•依据日常行为:查看个人在一个地方生活、工作、学习、社交、医疗等常规行为的情况。

•依据身份证明:查看个人的有效身份证明是否符合要求。

工具•人口普查:由政府组织的一次对某个区域内所有人口基本情况的调查。

•社区居民信息管理系统:由政府或社区建设的一个管理社区居民信息的系统。

注意事项•需要保护个人隐私:在判断自然人居民的过程中,需要保护个人隐私,不得泄露个人信息。

•需要公正、客观:在判断自然人居民的过程中,要保持公正客观,不得歧视任何人。

结语判断自然人居民是统计人口信息、社会管理的重要基础。

在判断自然人居民的过程中,需要遵循公正、客观、保护个人隐私的原则。

自然人居民的意义统计人口基础自然人居民是国家统计人口的重要基础,判断自然人居民可以更准确地统计人口数量、人口性质、人口结构等相关信息。

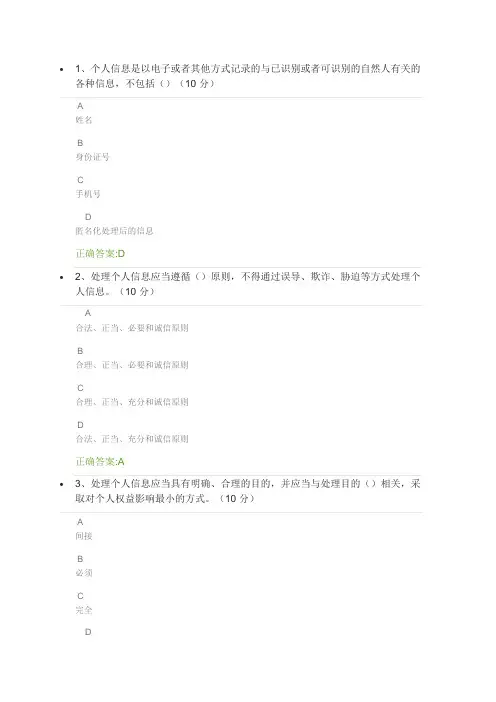

•1、个人信息是以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息,不包括()(10 分)A姓名B身份证号C手机号D匿名化处理后的信息正确答案:D•2、处理个人信息应当遵循()原则,不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息。

(10 分)A合法、正当、必要和诚信原则B合理、正当、必要和诚信原则C合理、正当、充分和诚信原则D合法、正当、充分和诚信原则正确答案:A•3、处理个人信息应当具有明确、合理的目的,并应当与处理目的()相关,采取对个人权益影响最小的方式。

(10 分)A间接B必须C完全D正确答案:D•4、处理个人信息应当遵循公开、透明原则,公开个人信息处理规则,()处理的目的、方式和范围。

(10 分)A明确B确定C明示D暗示正确答案:C•5、处理个人信息应当保证个人信息的(),避免因个人信息不准确、不完整对个人权益造成不利影响。

(10 分)A质量B准确性C数量D可信度正确答案:A•6、基于个人同意处理个人信息的,个人()撤回其同意。

个人信息处理者应当提供()。

(10 分)A有权;便捷的撤回同意的方式B无权;撤回之后的功能影响说明有权;有效的撤回同意的方式D无权;撤回之后的功能影响说明正确答案:A•7、通过自动化决策方式向个人进行信息推送、商业营销,应当同时提供不针对其个人特征的选项,并向个人提供便捷的()方式。

(10 分)A选择B实现C拒绝D查看正确答案:C•8、在公共场所安装图像采集、个人身份识别设备,应当为维护公共安全所必需,遵守国家有关规定,并设置显著的提示标识。

所收集的个人图像、身份识别信息只能用于(),不得用于其他目的;取得个人单独同意的除外。

(10 分)A维护公共安全的目的B维护信息安全的目的C维护公共安全的相关宣传D维护公共秩序正确答案:A•1、个人信息处理者在处理个人信息前,应当以显著方式、清晰易懂的语言真实、准确、完整地向个人告知(ABCD)事项?(10 分)A个人信息处理者的名称或者姓名和联系方式B个人信息的处理目的、处理方式、处理的个人信息种类、保存期限C个人行使本法规定权利的方式和程序D法律、行政法规规定应当告知的其他事项正确答案:A B C D•2、敏感个人信息是一旦泄露或者非法使用,容易导致自然人的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息,包括()、()、特定身份、()、金融账户、()等信息,以及不满十四周岁未成年人的个人信息。

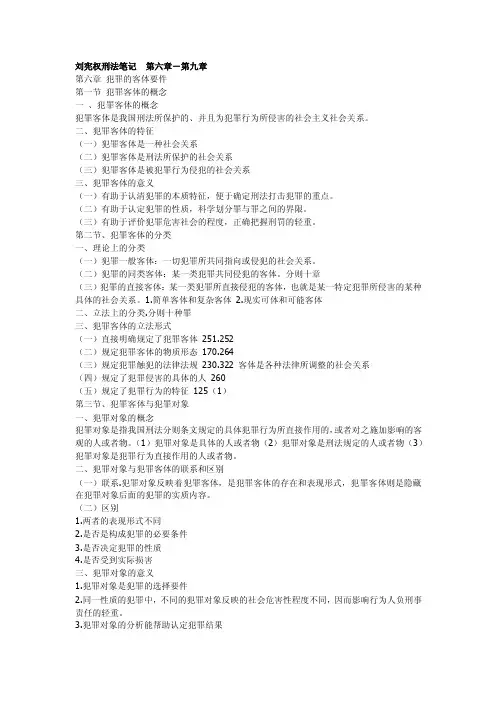

刘宪权刑法笔记第六章-第九章第六章犯罪的客体要件第一节犯罪客体的概念一、犯罪客体的概念犯罪客体是我国刑法所保护的、并且为犯罪行为所侵害的社会主义社会关系。

二、犯罪客体的特征(一)犯罪客体是一种社会关系(二)犯罪客体是刑法所保护的社会关系(三)犯罪客体是被犯罪行为侵犯的社会关系三、犯罪客体的意义(一)有助于认清犯罪的本质特征,便于确定刑法打击犯罪的重点。

(二)有助于认定犯罪的性质,科学划分罪与罪之间的界限。

(三)有助于评价犯罪危害社会的程度,正确把握刑罚的轻重。

第二节、犯罪客体的分类一、理论上的分类(一)犯罪一般客体:一切犯罪所共同指向或侵犯的社会关系。

(二)犯罪的同类客体:某一类犯罪共同侵犯的客体。

分则十章(三)犯罪的直接客体:某一类犯罪所直接侵犯的客体,也就是某一特定犯罪所侵害的某种具体的社会关系。

1.简单客体和复杂客体2.现实可体和可能客体二、立法上的分类.分则十种罪三、犯罪客体的立法形式(一)直接明确规定了犯罪客体251.252(二)规定犯罪客体的物质形态170.264(三)规定犯罪触犯的法律法规230.322 客体是各种法律所调整的社会关系(四)规定了犯罪侵害的具体的人260(五)规定了犯罪行为的特征125(1)第三节、犯罪客体与犯罪对象一、犯罪对象的概念犯罪对象是指我国刑法分则条文规定的具体犯罪行为所直接作用的,或者对之施加影响的客观的人或者物。

(1)犯罪对象是具体的人或者物(2)犯罪对象是刑法规定的人或者物(3)犯罪对象是犯罪行为直接作用的人或者物。

二、犯罪对象与犯罪客体的联系和区别(一)联系.犯罪对象反映着犯罪客体,是犯罪客体的存在和表现形式,犯罪客体则是隐藏在犯罪对象后面的犯罪的实质内容。

(二)区别1.两者的表现形式不同2.是否是构成犯罪的必要条件3.是否决定犯罪的性质4.是否受到实际损害三、犯罪对象的意义1.犯罪对象是犯罪的选择要件2.同一性质的犯罪中,不同的犯罪对象反映的社会危害性程度不同,因而影响行为人负刑事责任的轻重。

民法-人身权(二)(总分100,考试时间90分钟)一、选择题1. 公民的人格权受到侵害的,受害人______精神损害的物质赔偿责任。

A.不能要求侵权人承担 B.只能要求侵权人承担部分 C.可以要求侵权人承担 D.应当要求侵权人承担2. 民法中人身权的客体是______A.特定的精神成果 B.特定的行为 C.人身非财产利益 D.与人身有关的财产或利益3. 对人身权的表述不正确的是______A.人身权是绝对权,只要他人不加妨碍人身权就可实现 B.人身权是绝对权,只要他人不加侵犯人身权就可实现 C.人身权是绝对权,它的行使必须借助他人的积极行为才能实现 D.人身权是绝对权,它的行使不必借助他人的积极行为就可以实现4. 人身权与财产权相比较,所具有的特点是______A.具有不可转让性 B.具有直接的财产内容 C.具有可转让性 D.只能用损害赔偿的方法加以保护5. 下列不属于人身权法律特征的是______A.人身权是专属权 B.人身权是绝对权 C.人身权具有财产性 D.人身权具有非财产性6. 公民的肖像权属于______A.人格权 B.身份权 C.既是人格权,又是身份权 D.相对权7. 按照我国《民法通则》的规定,有权依法使用、转让自己名称的法人是______A.机关法人 B.事业单位法人 C.企业法人 D.社会团体法人8. 法人、个体工商户和个人合伙享有的人身权是______A.姓名权和荣誉权 B.名称权和经营权 C.名誉权和债权 D.名称权、名誉权和荣誉权9. 某甲与某乙发生口角,一怒之下,某甲失手击打某乙的头部,导致某乙休克。

在民法中,某甲的行为侵犯了某乙的______A.生命权 B.健康权 C.自由权 D.身份权10. 人格权的客体是______A.财产利益 B.身份利益 C.人格利益 D.身份与人格利益11. 自然人的身份权是自然人在下列______情况下享有的权利。

A.出生 B.取得特定身份 C.年满10周岁 D.年满18周岁12. 下列权利中属于身份权的是______A.姓名权 B.肖像权 C.荣誉权 D.隐私权13. 基于父母与成年子女之间的关系所产生的身份权是______A.亲权 B.亲属权 C.配偶权 D.监护权14. 自然人和法人都能享有的身份权是______A.作品的署名权 B.荣誉权 C.家庭关系中的扶养权 D.亲属权15. 基于夫妻关系而产生的身份权是______A.配偶权 B.监护权 C.扶养权 D.收养子女权二、简答题1. 简述人身权的概念与特征。

我国特定身份信息的界定*叶鹏霄,肖冬梅摘要特定身份信息是敏感个人信息的一类,首次出现在我国《个人信息保护法》中,却未作界定,其他规定中无相似概念。

科学界定特定身份信息事关个人信息权益边界、合规义务内容、监管部门权力范围和法官自由裁量空间。

该概念外延广,欧盟、美国、日本、韩国的法律在敏感个人信息界定中列举的特定身份信息种类多样,且欧盟成员国法律、日本内阁令使用补充规定或定义等方式进行进一步界定。

比较分析域外列举种类和界定方式,考虑我国现实需要,使用定义加列举的方式界定特定身份信息,将种族、民族、身份证件及身份证件号码、宗教信仰、犯罪记录纳入其范围,对身份证件号码和犯罪记录进行定义,并借助场景理论将特定身份信息敏感程度与具体处理场景关联,使静态列举和动态评估形成互补。

关键词敏感个人信息特定身份界定场景理论个人信息保护法引用本文格式叶鹏霄,肖冬梅.我国特定身份信息的界定[J].图书馆论坛,2022,42(7):65-73. Definition of Specific Identity Information in ChinaYE Pengxiao&XIAO DongmeiAbstract Specific identity information is a category of sensitive personal information,which first appeared in Personal Information Protection Law,but it is not defined,and there is no similar concept in other regulations.A scientific and clear definition of specific identity information relates to the boundaries of personal information rights,the content of the compliance obligations,the scope of power of the supervisory authority,and the discretion of the judge.The extension of this concept is wide.There are various types of specific identity information listed in the definitions of sensitive personal information in the laws of the European Union,the United States,Japan and South Korea.Moreover,the laws of EU member states and the Cabinet Order of Japan are further defined by means of supplementary provisions or definitions.By comparing and analyzing the types and definitions in the above-mentioned regulations,with regard to the actual needs of China,the article defines specific identity information in the form of definition and enumeration,including race,ethnicity,identity certificate and number,religious belief and criminal record,and provides the definitions of identity certificate number and criminal record. Based on context theory,it associates the sensitivity of specific identity information with specific processing scenarios,making static enumeration and dynamic evaluation complement each other.Keywords sensitive personal information;specific identity;definition;context theory;Personal Information Protection Law*本文系国家社科基金项目“个人数据保护影响评估制度研究”(项目编号:21BTQ062)研究成果。

特定自然人客户身份调查表

填写说明:

1.本调查表应由客户本人签署后,再由公司经办人复核确认。

2. 根据国际反洗钱组织FATF对外国政要的定义,本表所称外国政要是指:

(1)正在或曾经担任或履行重要公职的人,包括现任或曾担任政府中行政、立法、军队、司法部门的高级官员(无论该政府是民选与否);

(2)主要政党的高级官员;

(3)政府所有的商业实体的高级管理人员;

(4)国际组织的高级官员;

3. 特定关系人,系指外国政要或国际组织高级管理人员的直系亲属(如配偶、父母、兄弟姐妹、子女、配偶的父母及兄弟姐妹);为公众所知的(或者金融机构实际知道)、与政要个人关系或工作关系密切的自然人。

精神损害赔偿研究摘要随着社会文明程度的提高与法制观念的增强,人们对自己精神利益的自我保护意识越来越强,从而精神损害赔偿问题成了许多学者及人们探讨的焦点,本文将围绕民法的基本理论和现行法律法规,从精神损害赔偿的涵义、范围和我国精神损害赔偿的相关法律规定,进行深入的研究与探讨。

关键词精神损害赔偿范围法律规定作者简介:张少娟,河北经贸大学2012级民商法学研究生。

中图分类号:d923.99文献标识码:a文章编号:1009-0592(2013)02-017-02精神损害赔偿,是随着《民法通则》的公布实施而在我国建立的一项新的民事法律制度,是我国公民权益的拓展,但我国民法理论和民事法律法规在很长的一段时间都否认精神损害,尤其不承认精神损害赔偿。

纵观当代各国民法或侵权行为法,几乎所有国家(地区)都对精神损害赔偿问题作出了规定。

我国1986年颁布的《民法通则》,确认了精神损害及其救济制度。

2010年中华人民共和国国家赔偿修正案首次把精神损害赔偿写进国家赔偿法中,这在很大程度上促进了国家赔偿从“监督法”向“救济法”回归,体现了国家赔偿立法的重要价值取向。

但对精神损害的具体规定还是不完善,现笔者从精神损害赔偿的涵义、范围和类型着手,对精神损害赔偿规定中存在的问题进行分析如下:一、精神损害赔偿的涵义精神损害赔偿,简称精神赔偿,是指当他人的人身权利受到不法侵害,而给受害人的人格、尊严、精神、人身自由等造成非财产上的损害,由侵害人给予经济赔偿,以抚慰受害人的一种民事法律制度。

其具体含义是:对非财产侵权行为的赔偿,即非财产侵权行为的赔偿。

精神损害包括精神利益损失与精神痛苦两方面。

其中精神利益的损失指民事主体的人格尊严、配偶身份利益和荣誉利益等身份利益和人格利益遭受侵害。

精神痛苦包括两方面:一方面是自然人因身体遭受损害而带来的生理损害;另一方面是自然人因人格权和身份权受到侵害而遭受的心理痛苦,使人产生气愤、暴躁、抑郁、恐惧、绝望、自卑等不良情绪,从而给自然人的精神活动造成障碍。

民事主体分类(附图)民事主体分为自然人、法人、其他组织。

一、自然人特殊的自然人:胎儿、未成年人、精神病人、醉酒的人、盲聋哑人、劳动者、结婚的人、担任特定身份的人等。

二、法人(一)我国法人的分类我国民法通则将法人分为企业法人、机关法人、社会团体法人、事业单位法人:1、企业法人企业法人又称法人企业,是指以营利为目的,具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和独立承担民事义务的经济组织体。

按我国《民法通则》的规定,可以将法人分为企业法人与非企业法人两大类。

企业法人根据所有制性质和投资方式的不同,企业法人又分为全民所有制法人、集体所有制法人、中外合资经营企业法人、中外合作经营企业法人和外商独资企业法人。

依组织形态的不同,企业法人可进一步分为公司和非公司企业法人。

除此之外,还有普通企业法人和联营企业法人的划分。

2、机关法人机关法人是指依法行使职权,从事国家管理活动的各种国家机关。

包括国家各级权力机关、行政机关、司法机关、军事机关等。

3、社会团体法人社会团体法人又称社会团体。

我国的社会团体是由中国公民自愿组成,为实现会员共同意愿,按照其章程开展活动的具备法人条件的非营利性社会组织。

国家机关以外的组织可以作为单位会员加入社会团体。

社会团体包括:人民群众团体,社会公益团体(如基金会),行业协会(如科协、商会、书画社等),学术研究团体(如各种学会),宗教团体,各种俱乐部等。

4、事业单位法人事业单位法人又称事业单位,指国家为了社会公益目的,由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的,从事教育、科技、文化,卫生等活动的具备法人条件的社会服务组织。

(二)外国法人的分类1、社会团体法人与财团法人公司、合作社、各种协会与学会都是典型的社团法人。

各种基金会组织、寺院、慈善组织等都是典型的财团法人。

2、营利法人与公益法人营利法人如公司等。

公益法人如学校、医院、慈善组织等。

中间法人是指既非以营利为目的又非以公益为目的的法人,如同乡会、校友会等。

什么是个⼈敏感信息个⼈信息是受法律保护的,个⼈信息可以分为⼀般信息和敏感信息,敏感信息对个⼈权益影响是⽐较⼤的,对敏感信息的处理,需要取得个⼈单独的许可,那么哪些是个⼈敏感信息?店铺⼩编整理相关知识,希望对⼤家有帮助。

⼀、什么是个⼈敏感信息1、个⼈敏感信息是指⾃然⼈的⼈格尊严受到侵害或者⼈⾝、财产安全受到危害的个⼈信息,包括:⽣物识别、宗教信仰、特定⾝份、医疗健康、⾦融账户、⾏踪轨迹等。

2、法律依据:《中华⼈民共和国个⼈信息保护法》第⼆⼗⼋条敏感个⼈信息是⼀旦泄露或者⾮法使⽤,容易导致⾃然⼈的⼈格尊严受到侵害或者⼈⾝、财产安全受到危害的个⼈信息,包括⽣物识别、宗教信仰、特定⾝份、医疗健康、⾦融账户、⾏踪轨迹等信息,以及不满⼗四周岁未成年⼈的个⼈信息。

只有在具有特定的⽬的和充分的必要性,并采取严格保护措施的情形下,个⼈信息处理者⽅可处理敏感个⼈信息。

⼆、公民个⼈信息的特征有哪些(1)与公民个⼈直接相关,能够反映公民的局部或整体特点;或是⼀经取得、使⽤即具有专属性。

前者如公民的出⽣⽇期、指纹等,后者如⾝份证编号、家庭住址等。

(2)具有法律保护价值。

公民个⼈信息承载了公民的个体特征,甚⾄各项权利,如果任由他⼈泄露、获取,必然导致公民时刻处于可能遭受侵害的危险状态。

(3)公民个⼈信息的保护不以信息所有⼈请求为前提。

除⾮基于维护国家利益、公共利益的需要或信息所有⼈的意愿,任何组织和个⼈均⽆权泄露、获取其个⼈信息。

通过上述分析知道,依据《中华⼈民共和国个⼈信息保护法》的规定,敏感个⼈信息是指⼀旦泄露或者⾮法使⽤,容易导致⾃然⼈的⼈格尊严受到侵害或者⼈⾝、财产安全受到危害的个⼈信息。

⽐如⽣物识别、宗教信仰、特定⾝份等。

如果需要法律⽅⾯的帮助,读者可以到店铺进⾏咨询。