功能磁性纳米材料的构建及诊疗应用基础-东南大学

- 格式:doc

- 大小:77.00 KB

- 文档页数:6

磁性纳米材料在生物医学领域的应用研究磁性纳米材料是一种具有特殊磁性性质和微小尺寸的纳米粒子,其应用领域广泛,尤其在生物医学领域中具备巨大的潜力。

本文将重点探讨磁性纳米材料在生物医学领域中的应用研究进展,涉及其在诊断、治疗和生物分析等方面的应用。

一、磁性纳米材料在医学诊断中的应用1. 磁共振成像(MRI)磁性纳米材料具有优异的磁性性能,可作为MRI对比剂,提高诊断的准确性和敏感性。

通过将磁性纳米材料注射到患者体内,可以更清晰地展现组织和器官的结构,检测疾病的早期变化。

2. 磁性粒子法磁性纳米粒子可以与药物或抗体等生物标志物结合,通过外加磁场作用,将其靶向输送至病变部位,实现对疾病的定位和治疗。

这种磁性粒子法已广泛应用于肿瘤治疗、心脑血管疾病诊断与治疗以及传统药物的改良。

二、磁性纳米材料在医学治疗中的应用1. 靶向治疗利用磁性纳米材料的磁性效应,将其与药物结合,可以实现药物的靶向输送,减少对正常细胞的损害,提高治疗效果。

例如,通过将磁性纳米材料修饰在药物分子上,可以实现对肿瘤细胞的选择性杀伤。

2. 热疗磁性纳米材料在外加磁场的作用下产生剧烈的磁性加热效应,可用于局部热疗。

将磁性纳米材料注射到肿瘤组织中,通过对磁场加热,使肿瘤组织局部升温,达到杀灭肿瘤的目的。

这种热疗方法具有非侵入性、无辐射的特点,被广泛应用于肿瘤治疗领域。

三、磁性纳米材料在生物分析中的应用1. 生物标记磁性纳米材料可以作为生物标记物,通过与生物分子(如蛋白质、抗体等)结合,实现对生物分子的检测和定量分析。

磁性纳米材料的磁性效应可通过磁性检测方法进行分析,具备高灵敏度和快速反应的特点。

2. 磁性免疫分析磁性纳米材料结合传统的免疫分析方法,可以实现对生物样品中微量成分的快速检测。

通过对磁性纳米材料的修饰和功能化,可以提高检测的灵敏度和选择性,并且实现高通量、自动化的分析过程。

总结:磁性纳米材料在生物医学领域中的应用研究已取得了许多令人瞩目的进展。

磁性功能材料的制备与性能调控磁性功能材料作为一类具有特殊性能的材料,在诸多领域中有着广泛的应用。

磁性材料的研究一直是科学领域中的热点之一,人们希望能够通过制备方法和性能调控来开发出更加理想的磁性功能材料。

磁性材料的制备是实现材料特性调控的基础。

一种常见的制备方法是溶液法。

这种方法可以通过调控溶液中的成分和条件来改变所得材料的形貌和结构。

例如,通过调控溶液中的化学物质浓度和pH值,可以制备出不同形貌的磁性材料。

磁性纳米颗粒是一种常见的溶液法制备的材料,其颗粒大小可以通过控制溶液中的反应速率和条件来实现。

此外,溶液法还可以实现材料表面的修饰,如包覆材料、合金化等,进一步改变材料的磁性和性能。

除了溶液法,磁性材料的制备还有其他多种方法。

固相法是一种常见的制备方法之一。

通过高温烧结等工艺,可以将粉末材料制备成块状材料。

这种方法可以制备具有高磁性的材料,且所得材料具有较好的力学性能。

此外,通过制备不同形状的磁性材料,如纤维、膜等,还可以拓展其在各个领域的应用。

磁性功能材料的性能调控是进一步扩展其应用领域的关键。

一种常用的方法是外场调控。

外加磁场、电场、温度等外场可以通过改变磁性材料内部的磁矩排列来实现性能调控。

例如,通过施加磁场,可以调控材料的磁性相变和磁畴结构,从而实现材料的磁性可逆性和磁性增强等效应。

此外,还可以通过外加磁场来调控材料的介电性能、热学性能等。

这种方法具有广泛的应用前景,可以为磁性功能材料的设计和制备提供新的思路。

另一种重要的性能调控方法是合金化。

通过调控不同元素之间的相互作用和配比,可以改变材料的磁性和物理性能。

合金化可以使材料具有更高的韧性、磁导率等,从而拓展其在电子信息、医学和磁存储等领域的应用。

同时,通过调控合金中的微观结构和相互作用方式,还可以进一步改变材料的磁畴耦合、临界温度等性能,为磁性功能材料的性能调控提供更多的可能性。

总之,磁性功能材料的制备与性能调控在材料科学领域中具有重要的意义。

纳米磁性材料的应用探索纳米磁性材料的应用探索纳米磁性材料是一种具有微小尺寸的磁性材料,通常由纳米级颗粒组成。

由于其独特的性质,纳米磁性材料在多个领域具有广泛的应用。

下面我们逐步探索纳米磁性材料的应用。

首先,纳米磁性材料在信息存储方面具有重要的应用。

通过利用纳米级颗粒的小尺寸和高磁化强度,可以制造出高密度的磁存储介质。

例如,硬盘驱动器中的磁盘就是利用纳米磁性材料记录和存储数据的。

此外,纳米磁性材料还可以应用于磁存储器件的研究和开发,如自旋转换磁性随机存储器(spin-transfer torque magnetic random access memory,STT-MRAM)。

其次,纳米磁性材料在医学领域也有广泛的应用前景。

通过将纳米磁性材料与药物结合,可以制造出具有靶向输送功能的纳米药物载体。

这些纳米药物载体可以在体内精确地输送药物到疾病部位,提高治疗效果,减少副作用。

此外,纳米磁性材料还可以用于磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)技术的增强剂,提高图像的分辨率和对比度,帮助医生更准确地诊断和治疗疾病。

再次,纳米磁性材料在环境保护领域也具有重要的应用价值。

纳米磁性材料可以被用作吸附剂,用于去除废水中的重金属离子和有机污染物。

这是因为纳米磁性材料具有较大的比表面积和高吸附能力。

此外,纳米磁性材料还可以用于水处理和污染物检测等方面,提高环境保护的效率和准确性。

最后,纳米磁性材料还有许多其他的应用领域,如能源存储、传感器技术和生物传感等。

例如,纳米磁性材料可以用于制造高性能的锂离子电池和超级电容器,提高能源存储的效率和容量。

此外,纳米磁性材料的磁性特性还可以应用于传感器技术,用于检测和测量环境中的温度、湿度、压力等参数。

总结来说,纳米磁性材料具有广泛的应用前景,涉及信息存储、医学、环境保护、能源存储、传感器技术等多个领域。

随着纳米技术的不断发展,纳米磁性材料的应用将会越来越多样化和创新化。

Magneticnanoparticles磁性纳米粒子磁性纳米粒子(Magnetic Nanoparticles)是一种具有特殊物理和化学性质的纳米材料,具有广泛的应用前景。

本文将介绍磁性纳米粒子的制备方法、表征手段以及在生物医学、环境治理和能源等领域的应用。

1. 制备方法磁性纳米粒子的制备方法多种多样,常见的包括物理合成、化学合成和生物合成等。

物理合成方法包括热分解、溶胶-凝胶法和磁控溅射等,可以通过调节反应条件来控制粒子的尺寸和形貌。

化学合成方法主要通过溶液反应来合成纳米粒子,常见的包括共沉淀法、热分解法和水热法等。

生物合成方法则利用生物体内的酶、植物提取物等来合成纳米粒子,具有环境友好性和可再生性。

2. 表征手段对磁性纳米粒子的表征主要包括形貌结构、晶体结构、磁性能和表面性质等方面。

形貌结构可以通过扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)等观察到,可以了解粒子的形态、尺寸和分布情况。

晶体结构常常通过X射线衍射(XRD)来进行分析,可以确定晶体相和晶格参数。

磁性能可以通过振动样品磁强计(VSM)等仪器来测试,可以获得粒子的矫顽力、饱和磁化强度和磁导率等参数。

表面性质则常常通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)和X射线光电子能谱(XPS)等技术来研究,可以了解粒子表面的化学组成和功能基团等信息。

3. 生物医学应用磁性纳米粒子在生物医学领域具有广泛的应用前景。

一方面,磁性纳米粒子可以作为纳米载体,用于药物传递和基因传递等方面。

通过表面修饰可以增加纳米粒子与生物体内靶标的亲和性,实现靶向输送药物和基因,提高药物的疗效和减少副作用。

另一方面,磁性纳米粒子还可用于磁共振成像(MRI)和磁热疗法等诊断和治疗方面。

通过控制纳米粒子的磁性能和形貌,可以实现对肿瘤等异常组织的定位和治疗。

4. 环境治理应用磁性纳米粒子还可以在环境治理领域发挥重要作用。

一方面,磁性纳米粒子可以用于水处理和废水处理等方面。

通过表面修饰可以增加纳米粒子与污染物的亲和性,实现对重金属离子和有机污染物的吸附和去除。

纳米磁性功能复合材料摘要:磁性功能材料一直是国民经济和军事领域的重要基础材料。

早在1930年,Fe3O4 微粒就被用来做成磁带;此后,Fe3O4粉末和粘合剂结合在一起被制成涂布型磁带;后来,又采用化学共沉淀工艺制成纳米Fe3O4磁性胶体,用来观察磁畴结构。

20世纪60年代磁性液体的诞生亦与此有着密切的关系。

如今,磁性功能材料广泛的应用于通信、自动控制、电信和家用电器等领域,在信息存储、处理和传输中已经成为不可缺少的组成部分,尤其在微机、大型计算机中的应用具有重要地位。

面对纳米科技的发展浪潮,磁性材料无论在研究领域还是在应用领域,都已取得了长足的进步。

在磁性材料方面,量子理论的发展与磁性材料的结合,使得磁性材料的发展进入材料设计阶段。

正文:纳米磁性功能复合材料一、纳米磁性功能复合材料的定义。

<1>、磁性复合材料:以高分子材料为基体与磁性功能体复合而成的一类功能材料。

常用的磁性材料主要有铁磁性的软磁材料和硬(永)磁材料。

软磁材料的特点是低矫顽力和高磁导率。

硬磁材料则表现在高矫顽力和高磁能积。

除了上述磁性材料外,尚有铁磁材料和反(逆)铁磁材料。

<2>、纳米材料:尺度为1~100nm的超微粒经压制、烧结或溅射而成的凝聚态固体。

它具有断裂强度高、韧性好、耐高温等特性。

<3>、纳米复合材料:分散相尺度至少有一维小于100nm的复合材料。

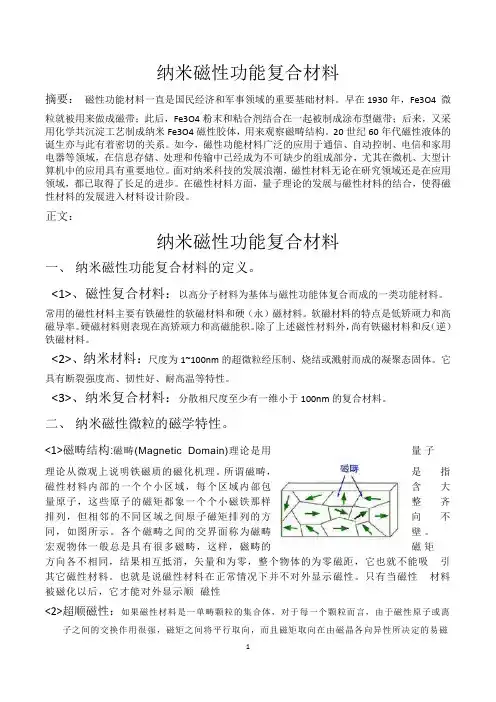

二、纳米磁性微粒的磁学特性。

<1>磁畴结构:磁畴(Magnetic Domain)理论是用量子理论从微观上说明铁磁质的磁化机理。

所谓磁畴,是指磁性材料内部的一个个小区域,每个区域内部包含大量原子,这些原子的磁矩都象一个个小磁铁那样整齐排列,但相邻的不同区域之间原子磁矩排列的方向不同,如图所示。

各个磁畴之间的交界面称为磁畴壁。

宏观物体一般总是具有很多磁畴,这样,磁畴的磁矩方向各不相同,结果相互抵消,矢量和为零,整个物体的为零磁距,它也就不能吸引其它磁性材料。

磁性纳米材料

磁性纳米材料是一种具有特殊磁性的纳米级材料,具有广泛的应用前景。

磁性纳米材料的磁性来源于其微观结构和组成,通常包括铁、镍、钴等金属或合金。

这些材料在纳米尺度下具有独特的磁性行为,因此被广泛应用于磁记录、生物医学、磁性流体、传感器等领域。

首先,磁性纳米材料在磁记录领域具有重要应用。

由于其微小的尺寸和优异的磁性特性,磁性纳米材料被广泛用于磁盘存储、磁带存储等领域。

相比传统的磁性材料,磁性纳米材料具有更高的磁记录密度和更快的磁记录速度,能够大大提高存储设备的性能。

其次,磁性纳米材料在生物医学领域也有重要应用。

通过将药物包裹在磁性纳米材料上,可以实现靶向输送,提高药物的生物利用度和疗效,减少药物对健康组织的损伤。

此外,磁性纳米材料还可以作为磁共振成像(MRI)的对比剂,提高影像的清晰度和对比度,有助于医生更准确地诊断疾病。

另外,磁性纳米材料还被广泛应用于磁性流体和传感器领域。

磁性流体是一种由磁性纳米颗粒悬浮在载体液体中形成的流体,具有良好的磁响应性和流变性能,可以用于制备磁性密封、磁性制动器、磁性悬浮等产品。

而磁性纳米材料制备的传感器具有灵敏度高、响应速度快、体积小等优点,可以用于环境监测、生物传感、医学诊断等领域。

总的来说,磁性纳米材料具有广泛的应用前景,其在磁记录、生物医学、磁性流体、传感器等领域的应用正在不断拓展和深化。

随着纳米技术的不断发展,相信磁性纳米材料将会在更多领域展现出其独特的价值和潜力。

磁性纳米材料的应用磁性纳米颗粒是一类智能型的纳米材料,既具有纳米材料所特有的性质如表面效应、小尺寸效应、量子效应、宏观量子隧道效应、偶连容量高,又具有良好的磁导向性、超顺磁性类酶催化特性和生物相容性等特殊性质,可以在恒定磁场下聚集和定位、在交变磁场下吸收电磁波产热.基于这些特性,磁性纳米颗粒广泛应用于分离和检测等方面.(一)生物分离生物分离是指利用功能化磁性纳米颗粒的表面配体与受体之间的特异性相互作用(如抗原-抗体和亲和素—生物素等)来实现对靶向性生物目标的快速分离。

传统的分离技术主要包括沉淀、离心等过程,这些纯化方法的步骤繁杂、费时长、收率低,接触有毒试剂,很难实现自动化操作.磁分离技术基于磁性纳米材料的超顺磁性,在外加磁场下纳米颗粒被磁化,一旦去掉磁场,它们将立即重新分散于溶液中。

因此,可以通过外界磁场来控制磁性纳米材料的磁性能,从而达到分离的目的,如细胞分离、蛋白质分离、核酸分离、酶分离等,具有快速、简便的特点,能够高效、可靠地捕获特定的蛋白质或其它生物大分子。

此外,由于磁性纳米材料兼有纳米、磁学和类酶催化活性等特性,不仅能实现被检测物的分离与富集,而且能够使检测信号放大,具有重要的应用前景。

通常磁分离技术主要包括以下两个步骤:(1)将要研究的生物实体标记于磁性颗粒上;(2)利用磁性液体分离设备将被标记的生物实体分离出来.①细胞分离:细胞分离技术的目的是快速获得所需的目标细胞。

传统的细胞分离技术主要是根据细胞的大小、形态以及密度差异进行分离,如采用微滤、超滤和超滤离心等方法.这些方法虽然操作简单,但是特异性差,而且纯度不高,制备量偏小,影响细胞活性.但是利用磁性纳米材料可以避免一定的局限性,如在磁性纳米材料表面接上具有生物活性的吸附剂或配体(如抗体、荧光物质和外源凝结素等),利用它们与目标细胞特异性结合,在外加磁场的作用下将细胞分离、分类以及对数量和种类的研究。

磁性纳米材料作为不溶性载体,在其表面上接有生物活性的吸附剂或其它配体等活性物,利用它们与目标细胞的特性结合,在外加磁场作用下将细胞分离。

磁纳米诊疗技术是基于磁性纳米材料的生物相容性和多功能理化与生物特性,如超顺磁性、磁响应性、磁热效应、纳米酶效应等,通过控制纳米材料的尺寸、表面、成分、组装等纳米特征参数并利用all in one的思路,将成像、治疗、载药与磁控制进行有机整合,同时还可以引入生物、光学、声学等协同功能的其他组件,从而构建多靶标、多模态、多功能、可操控的纳米诊疗平台,为肿瘤、心脑血管等疾病的诊断和治疗提供强有力的新方法和新技术。

基于氧化铁纳米颗粒的磁感应热疗已被用于临床复发性胶质瘤的辅助治疗,但是这种治疗仅局限于瘤内注射,经静脉注射的肿瘤靶向磁感应热疗仍然面临大的挑战。

为了达到肿瘤的治疗温度,氧化铁纳米颗粒需要产生足够的热量:首先,要有足够数量的纳米颗粒聚集到靶向部位;其次,要在安全的交变磁场下进行热疗。

依赖于肿瘤EPR效应的被动靶向是目前体内药物递送的主要方式,但是由于EPR效应的异质性,纳米治疗剂在瘤内的分布差异巨大,且瘤内的累积量有限。

双靶向纳米探针的构建在被动靶向基础上,针对血管内皮和肿瘤细胞表面的广谱靶点,可以进一步的增加成像的敏感性,且在肿瘤内具有更强的渗透能力。

磁靶向是另一种有效的靶向策略,可以驱动血管内的磁性颗粒深入靶向到肿瘤内部。

图1. 在被动靶向(EPR效应)基础上主动靶向联合磁驱动实现磁性纳米探针深入肿瘤内部为此,来自东南大学生物科学与医学工程学院的研究者构建了一种具有广谱性的双特异磁性纳米探针,并采用主动靶向和磁靶向联合的靶向策略,从而实现有效的肿瘤磁共振成像和磁感应热疗。

这种带有双配体(环RGD与葡萄糖)的磁性氧化铁纳米探针(Fe3O4@RGD@GLU)可以同时靶向到肿瘤血管内皮特异性表达的αvβ3整合素和肿瘤细胞表面高表达的葡萄糖转运蛋白。

我们比较了三种不同靶向策略下的肿瘤磁共振对比成像效果和肿瘤磁热治疗效果,分别是被动靶向、主动靶向、主动靶向联合磁靶向,成像和抑瘤效果一致显示主动靶向结合磁靶向的联合靶向策略获得了最佳的肿瘤成像和治疗效果。

磁性纳米材料在生物医学领域的应用研究1、课题分析磁性纳米材料的特性不同于常规的磁性材料,其原因是关联于与磁相关的特征物理长度恰好处于纳米量级,例如:磁单畴尺寸,超顺磁性临界尺寸,交换作用长度,以及电子平均自由路程等大致处于1-100nm量级,当磁性体的尺寸与这些特征物理长度相当时,就会呈现反常的磁学性质。

磁性纳米材料的应用可谓涉及到各个领域。

在机械,电子,光学,磁学,化学和生物学领域有着广泛的应用前景。

纳米科学技术的诞生将对人类社会产生深远的影响。

并有可能从根本上解决人类面临的许多问题。

特别是能解决人类健康和环境保护等重大问题。

磁性纳米材料具有良好的磁导向性、较好的生物相容性、生物降解性和活性能基团等特点,它可结合各种功能分子。

如酶、抗体、细胞、DNA或RNA等。

因而在靶向药物、控制释放、酶的固定化、免疫测定、DNA和细胞的分离与分类等领域可望有广泛的应用。

因此此行纳米材料是当前生物医学的一热门研究课题,有的已步入临床试验。

鉴于此,我想对此有更多的了解,所以定了该课题。

2、背景知识10 m。

纳米技术是在纳米尺寸范围内,通纳米是一种长度计量单位,1 nm=9过直接操纵单个原子,分子来组装和创造具有特定功能的新物质。

当物质颗粒小到纳米量级后,这种物质就可称为纳米材料。

物质经过原子重排,使体积变小,小到微米级、纳米级时,性质就将发生改变。

表现出小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等特点,从而使纳米粒子出现了许多不同于常规固体的新奇特性。

由于纳米微粒尺寸小、比表面积大,表面原子数、表面能和表面张力随颗粒直径的下降急剧增大。

表面原子周围缺少相邻的原子,有许多悬空键,具有不饱和性质,易与其它原子相结合而稳定下来,故具有很大的化学活性。

磁性纳米材料指具有磁响应性的纳米材料,在外加磁场的作用下这些纳米材料具有强的磁响应信号。

磁性纳米材料运用于生物医学领域具有小尺寸效应、良好的磁导向性、生物相容性、生物降解性和活性功能基团等特点。

磁性纳米材料在医学诊断中的应用研究随着科技的不断进步,纳米技术在各个领域得到了广泛的应用。

其中,磁性纳米材料在医学诊断中具有重要的应用潜力。

本文将探讨磁性纳米材料在医学诊断中的应用研究,并分析其在提高诊断准确性、治疗效果以及患者体验等方面的优势。

一、磁性纳米材料在磁共振成像中的应用磁共振成像(MRI)是一种常用的医学影像学技术,通过对人体组织的磁场和无线电波的相互作用进行图像重建。

磁性纳米材料可以作为MRI的对比剂,增强图像的对比度,从而提高诊断的准确性。

磁性纳米材料的独特性质使得其可以在局部区域集聚,使得该区域的信号更强烈,有利于检测病变的细节。

二、磁性纳米材料在肿瘤诊断中的应用由于肿瘤的早期诊断对于治疗效果和预后的影响非常重要,因此,磁性纳米材料在肿瘤诊断中的应用备受关注。

磁性纳米材料可以通过改变其表面性质,实现对靶向肿瘤细胞的选择性捕获。

通过将磁性纳米材料注射到患者体内,利用外加磁场的作用下,可以将其聚集在肿瘤病灶上,从而实现早期肿瘤的检测。

三、磁性纳米材料在药物释放中的应用药物的准确释放在治疗中起着关键作用。

磁性纳米材料可以被制作成具有控释功能的纳米药物载体,从而实现药物的靶向输送和控制释放。

通过施加外加磁场,可以控制纳米药物载体的定位和释放,将药物精确发送到需要治疗的部位,提高治疗效果,减少药物的副作用。

四、磁性纳米材料在癌症治疗中的应用与常规的癌症治疗方法相比,磁性纳米材料在癌症治疗中具有独特的优势。

通过将磁性纳米材料导入癌细胞,可以利用外加磁场的作用将其定位到肿瘤部位,并施加高频磁场以产生局部热效应,从而实现热疗。

此外,磁性纳米材料还可以用于光热疗法、放射疗法增敏等治疗手段,提高治疗效果。

五、磁性纳米材料在心血管疾病诊断中的应用心血管疾病是目前世界范围内导致死亡的主要原因之一。

磁性纳米材料在心血管疾病的诊断中有着广阔的应用前景。

通过在磁性纳米材料表面修饰特定的配体,可以实现对血管内膜损伤部位的选择性识别。

2017年高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)推荐项目公示材料(自然奖)

1、项目名称:功能磁性纳米材料的构建及诊疗应用基础

2、推荐奖种:高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖

3、推荐单位(专家):东南大学

4、项目简介:

磁性纳米材料因其丰富的磁学特性和良好的生物相容性,在生物医学领域有广泛的应用前景。

如何构建生物医用磁性纳米材料,解决其控制制备的关键科学问题并建立相关标准,发现磁性纳米材料新的生物效应,并解决其在生物医学应用中核心科学问题,是实现临床实际应用的挑战和迫切需求。

经过多年研究取得了如下重要科学发现:

1. 系统研究了磁性纳米材料的控制制备及表面修饰,研究成果发表在Coll. Surf. A与Nanoscale Res. Lett.,共计被SCI正面他引260篇次。

研制出10L纳米 -Fe2O3弛豫率国家标准物质(GBW(E)130387),教育部组织的科技成果鉴定认为该标准物质填补了国内外空白,对磁共振成像造影剂研制、生产及临床应用具有重要意义。

提出了一种交变磁场诱导磁性纳米颗粒组装的新机制,制备得到具有各向异性磁热效应的水凝胶,结果发表在Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.等专业期刊上,被同行认为“交变磁场组装磁性纳米颗粒是过去十几年

来除了静磁场控制组装以外首次提出的新的组装方式和机制”,“首次制备具有各向异性磁热效应的磁性水凝胶”,“在未来的临床热疗中具有重要应用前景”。

2. 发现了磁性纳米材料的pH依赖双模拟酶活性与促成骨新效应,为发展新型诊疗技术提供了重要基础。

发现氧化铁纳米颗粒具有pH依赖双模拟酶活性,揭示了其在酸性条件下(如细胞溶酶体)的类过氧化物酶活性以及中性条件下(如细胞质)类过氧化氢酶活性。

结果发表在ACS Nano并被亮点报道,被同行认为是“开拓性的工作”,促进了类酶纳米材料的发展。

进一步通过纳米氧化铁颗粒表面修饰普鲁士蓝壳层,极大地提高了其类酶活性和生物检测的灵敏度,结果在J. Mater. Chem.发表后被同行评价为“构建的纳米结构模拟酶具有极好的电化学稳定性和更高的催化活性”,最近还被载入普通高等学校规划教材《酶工程》第三版中。

还发现磁性纳米纤维支架在外加静磁场中可以显著促进成骨细胞分化,该策略在Nanoscale期刊发表后被国际上多家实验室应用,并且被评价为“磁性纳米纤维复合材料为骨组织缺损修复提供了一种有潜力的治疗策略”。

3. 创新构建了组装磁性纳米颗粒的复合超声微气泡,实现了增强的超声/磁共振双模态成像,深入探讨了磁性纳米颗粒与聚合物膜材分子的组装调控及释放机制,发展了超声调控类酶磁性纳米颗粒无损、高效传输进入细胞质的技术,为量化调控复合材料以及声能控制磁性微气泡药物精准靶向输运奠定了基础。

结果发表在Biomater.、Small、ACS Appl. Mater. Interfaces等期刊,被同行评价为“这一令人兴奋的结果在未来疾病的双模态诊疗中极具潜力”。

10篇代表论文被SCI他引837篇次,其中被影响因子 7的期刊论文他引181篇次。

培养全国百篇优博2名、国家自然科学基金杰出青年1名、教育部新世纪优秀人才2名,并且连续两期牵头国家重大科学研究计划项目研究(973首席科学家),并分别以良好和优秀成绩通过验收。

5、主要完成人情况表。