讲关系数据库原理(关系数据模型)

- 格式:ppt

- 大小:303.50 KB

- 文档页数:29

关系型数据库的基本原理和概念x《关系型数据库的基本原理和概念》一、关系型数据库的概念关系型数据库,简称 RDBMS,是根据结构化查询语言(SQL)标准来构建的、支持事务处理的关系数据库系统。

它是一种重点处理存储和维护数据的方法,以支持高性能的交互查询,事务处理能力,安全性和灵活性。

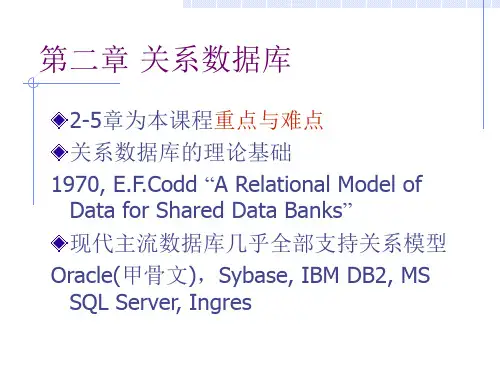

关系型数据库的概念源于E.F.Codd,他首先提出了一种可以满足复杂查询需求的抽象概念,即关系数据模型(RDM)。

RDM是Dr. Codd 于1970年发表的文章,它描述了一种使用简单的表来存储集合结构的数据模型。

RDM的基本原则有关系、可计算性、无重复项和统一操作接口(表达式)。

二、关系型数据库的基本原理关系型数据库的基本原理是以表格的形式组织和存储数据,在数据库中,表格用于存储元组,也就是一行或一条数据记录。

每个表格都具有一组唯一的名称,每个表格也有多个列(字段),每个列都有一个唯一的名称。

表之间可以通过关系(字段)连接在一起,这就是“关系”的概念,比如,一个“用户”表可以与一个“订单”表通过一个“用户ID”字段连接,以表示一个用户对应多个订单。

表格的这种组织形式非常适合查询,可以利用SQL语句通过关联多个表来组合复杂的查询结果。

此外,可以使用SQL语句以事务的方式操作数据,保证查询和更新的安全性和一致性。

三、关系型数据库的优点关系型数据库具有许多优点,可以有效地帮助组织存储、管理和检索大量数据。

1. 有效且灵活的数据存储:RDBMS可以有效地存储、管理和检索大量的数据,还可以轻松实现新数据的增加和对旧数据的更新。

2. 结构化数据模型:RDBMS使用结构化数据模型,这种模型描述了数据之间的关系,可以使用SQL语句检索和管理数据,从而简化了数据操作的复杂性。

3. 高性能的交互查询:由于数据的结构化,RDBMS支持高性能的交互查询,用户可以快速检索或筛选一组数据。

4. 强大的安全性和可靠性:RDBMS可以通过使用多种安全措施来保护数据的安全性,包括审计、授权和数据加密等;支持事务处理,可以有效保护数据的可靠性和一致性,比如支持回滚操作。

关系型数据库工作原理

关系型数据库工作原理是通过使用关系型数据模型来存储和管理数据的。

关系型数据模型是基于关系的概念,将数据组织成表格形式,每个表格由行和列组成。

行代表一个数据实例,列代表数据实例的属性。

关系型数据库使用结构化查询语言(SQL)作为数据操作语言,通过SQL语句实现数据的增删改查。

当用户发送一个SQL查

询请求时,数据库管理系统(DBMS)会根据SQL语句解析

用户请求,执行相应的操作。

关系型数据库使用基于磁盘的存储结构来存储数据。

数据被存储在硬盘上的文件中,每个表格对应一个文件。

DBMS利用

索引来提高数据的查询效率,索引是一种有序的数据结构,可以帮助DBMS快速定位数据。

当内存中没有足够的空间来执行所有操作时,关系型数据库使用磁盘作为辅助存储。

数据库会将部分数据读取到内存中进行操作,并在需要时将更改的数据写回到磁盘上的文件中。

关系型数据库还支持事务的概念,事务是一组数据库操作的逻辑单元,它要么全部执行成功,要么全部回滚到初始状态。

事务通过保证数据库的一致性和隔离性来提供数据的完整性和并发控制。

总的来说,关系型数据库工作原理是基于关系型数据模型,使用SQL语句对数据进行操作,并使用磁盘和内存进行存储和

访问。

它提供了高效的查询和事务支持,适用于处理结构化数据的场景。

数据库关系模型数据库关系模型数据库关系模型是一种用于描述数据之间关系的数据模型,它是一种基于关系代数的数据模型,用于描述数据之间的关系,是现代关系型数据库的基础。

关系模型由三个要素组成:关系、属性和域。

1. 关系关系是指一个数据表,它由多个元组(行)组成,每个元组包含多个属性(列),每个属性对应一个域。

关系的基本特性是无序性、唯一性和可重复性,也就是说,关系中的元组是无序的、不重复的,但是可以存在相同的属性值。

关系可以用一个表格来表示,表格中的每一行代表一个元组,每一列代表一个属性。

如下图所示,关系表中包含多条记录,每条记录代表一个元组,每个元组包含多个属性。

2. 属性属性是指关系中的列,每个属性对应一个域,域是指属性可以取值的范围。

属性可以是基本数据类型,如整数、浮点数、字符串等,也可以是复合类型,如日期、时间、地址等。

属性用于描述元组的特征,例如在员工关系表中,属性可以包括员工编号、姓名、性别、年龄、部门编号等。

3. 域域是指属性可以取值的范围,例如在员工关系表中,员工编号的取值范围可能是1~1000,姓名的取值范围是字母和汉字。

域的定义对数据的精度和有效性有很大的影响,如果域的定义不合理,就会导致数据不准确、冗余或不一致。

关系模型基于关系代数,提供了一组基本操作,包括选择、投影、并、差、笛卡尔积等,可以通过这些操作来查询和操作数据。

除了关系模型,还有其他数据模型,例如层次模型、网状模型、面向对象模型等。

但是关系模型具有简单、易于理解和应用的优点,因此被广泛应用于各种数据库系统中。

总结数据库关系模型是一种用于描述数据之间关系的数据模型,由关系、属性和域三个要素组成。

关系模型基于关系代数,提供了一组基本操作,用于查询和操作数据。

关系模型具有简单、易于理解和应用的优点,被广泛应用于各种数据库系统中。

关系数据模型的基本概念1. 关系(Relation)关系是关系数据模型的基本概念,它是一个二维表,由行和列组成。

每一列代表一个属性,每一行代表一条记录。

关系可以用来描述现实世界中的一个实体集合,如学生、图书等。

重要性:关系是关系数据库的核心,它提供了一种结构化的方式来存储和组织数据。

关系模型的简洁性和灵活性使得它成为现代数据库系统的基石。

应用:关系数据库是目前最广泛使用的数据库类型,被广泛应用于组织、管理和查询各种类型的数据,例如企业管理系统、电子商务平台、社交网络等。

2. 属性(Attribute)属性是关系中的列,用来描述一个实体的某个特征。

每个属性都有一个名字和一个预定义的数据类型,如整数、字符串等。

属性的取值来自于一个预定义的域(Domain),表示该属性可以取的值的集合。

重要性:属性是关系模型中承载数据的基本单元,用于描述实体的各个特征。

属性的预定义数据类型和取值域可以保证数据的一致性和完整性。

应用:属性用于描述数据的各个特征,如在学生关系中,属性可以包括学号、姓名、年龄、性别等。

3. 元组(Tuple)元组是关系中的行,代表关系中的一条记录。

一个元组包含了关系中所有属性的值,其中每个属性的值与该属性在元组所在的列对应。

重要性:元组是关系数据模型中的一条记录,包含了实体的所有属性信息。

通过元组,可以表示和组织各类实体,如学生、图书、订单等。

应用:元组常用于表示和操作关系数据库中的具体数据,如查询、新增、删除、更新等操作。

4. 候选码(Candidate Key)候选码是能唯一标识元组的一个或多个属性组合。

候选码的属性组合必须满足唯一性和最小性原则,即任意两个元组不具有相同的候选码值,同时候选码属性组合中的任何一个属性都不能被去除而保持唯一性。

重要性:候选码用于标识关系中的元组,它能够确保每个元组的唯一性。

候选码也是关系数据库设计的基础,通过选择合适的候选码可以提高查询效率和数据完整性。