岭南建筑艺术欣赏——余荫山房

- 格式:ppt

- 大小:4.06 MB

- 文档页数:18

广州番禺余荫山房简介

余荫山房建于清代道光年间(1821~1840年),是清代名臣、两广总督——余国柱的宅第。

为广州现存规模最大、保存最完整的清代民居建筑,也是岭南建筑风格的杰出代表。

被列为省级文物保护单位。

余荫山房占地面积约20000平方米,建筑面积约5000平

方米,分三进院落,正厅为岭南风格的“三间两廊”式楼房,正厅两边有厢房。

每进院落由三座并列的楼房组成,四周为回廊连接。

整座建筑群布局严谨、建筑精美、色调和谐、美观大方,是研究岭南建筑、园林、雕塑等艺术的珍贵实物资料。

余荫山房的主体建筑余荫堂为砖木结构,建筑面积1435平方米,前后共四进院落,分为“余荫山房-东园”和“余荫山房-西园”两部分。

东、西两园以曲廊相连。

东园中有一座三层的楼为“听涛阁”,取“三山不到,空自留人”之意。

楼后为水池,

池水清澈如镜,映着半圆形的假山和四周青竹翠柏。

池西有一座玲珑小巧的建筑物“小沧浪”(即“小沧浪亭”)。

—— 1 —1 —。

广州余荫山房建筑浅析广州余荫山房是广州市早期的一处私人园林,是岭南园林艺术的佳作之一,也是广州市文化名片之一。

该建筑始建于明代末年,历经数百年的沧桑巨变,至今仍然是岭南水乡园林文化的重要代表。

广州余荫山房建筑群是岭南园林艺术中具有代表性的建筑群,其设计创意独特,既体现了岭南水乡园林的特色,也具有传统文化的内涵。

余荫山房的整个建筑群分为两个部分,分别是建筑和园林部分。

建筑群的主体结构是广州传统建筑的代表——川式建筑,外观以红砖为主色,金黄色的屋顶给人一种高贵典雅的感觉。

建筑群内的庭院、走道、廊房等,也尽量体现了岭南传统建筑的特征。

余荫山房的园林部分占据了整个建筑群的大部分面积,园林中的各种植物、建筑、水池、小桥、假山等元素被巧妙地融入到一起,形成了丰富多彩的景色。

同时,整个园林的设计也充分体现了岭南水乡园林的韵味,融合了中式园林的传统美学理念,展现了岭南文化的独特魅力。

余荫山房的建筑和园林部分之间形成了一种有机的联系,相互映衬,彼此补充。

建筑群内的小花园、亭台、水榭等等都融入了园林的设计,使整个建筑群既具有美观性,又具有实用性,是岭南园林艺术的重要代表和珍贵的文化遗产。

随着时间的推移,余荫山房建筑也经历了不少的变迁和恢复。

在近年来的修缮过程中,各种建筑材料、器具、文物等被妥善保留,使得余荫山房越来越具有历史和文化的内涵。

同时,建筑群内的各个建筑、景点也都得到了恢复和改造,使余荫山房的文化价值得到了更好地传承和发扬。

总之,广州余荫山房建筑群是岭南园林艺术中一个极具代表性的建筑群,不仅极具实用性,也充分体现了岭南水乡园林的特色和传统文化的内涵。

今天,余荫山房仍然吸引着众多游客前来参观,被誉为广州市的一张文化名片。

广州余荫山房建筑浅析广州余荫山房是一座位于广州市番禺区的古代建筑,历史悠久,建筑风格独特,为广州市的重要文化遗产。

余荫山房建筑群包括主体建筑、庭园和附属建筑等,整体设计精美,具有浓厚的岭南风格和传统文化内涵。

本文将对广州余荫山房建筑进行浅析,探讨其建筑特点和历史价值。

一、建筑概述广州余荫山房建筑群,位于广州市番禺区的大岗山麓,占地面积约10000平方米。

主体建筑为一座两层楼阁式建筑,采用木质结构,风格古朴典雅。

庭园布局整齐,水池、假山、花木错落有致,营造出宁静雅致的环境氛围。

在房舍四周还有假山、花木、池塘等景观,构成了一幅宁静、安逸的岭南园林景观。

二、建筑特点1. 典型的岭南建筑风格广州余荫山房建筑采用了典型的岭南建筑风格,表现在建筑结构、屋顶形制、木雕工艺等方面。

建筑结构采用了大量木材,凸显了岭南建筑的特色。

屋顶则采用了传统的悬山顶,采用岭南特色的剪边和弯挑等装饰手法,给人以庄重典雅之感。

余荫山房的建筑还运用了丰富的木雕工艺,将岭南风情巧妙地融入建筑中,展现出岭南建筑的独特魅力。

2. 精致的庭园布局余荫山房的庭园布局精致而雅致,体现了岭南园林的精髓。

水池、假山、花木等元素错落有致,形成了宁静和谐的景致。

庭园布局融合了岭南园林的理念和手法,营造出悠然自得的空间氛围,成为余荫山房的一大特色。

3. 传统文化内涵余荫山房建筑中融入了丰富的传统文化内涵,如书法、绘画、雕刻等,展现了主人对文化艺术的热爱和追求。

建筑内的雕刻、壁画等装饰艺术精湛,充分展现了岭南文化的独特魅力,同时也反映了主人的文化修养和审美情趣。

三、历史价值四、保护与传承为了保护余荫山房这一重要的文化遗产,需要加强其保护与传承工作。

应该加强对余荫山房建筑群的保护工作,修缮古建筑,保护庭园景观,尊重历史原貌。

需要加强对余荫山房的宣传和推广工作,增强社会对其价值和意义的认知,引导社会力量参与保护与传承工作。

需要加强对余荫山房建筑的研究和利用工作,挖掘其历史内涵,推动其文化价值的传承与发展。

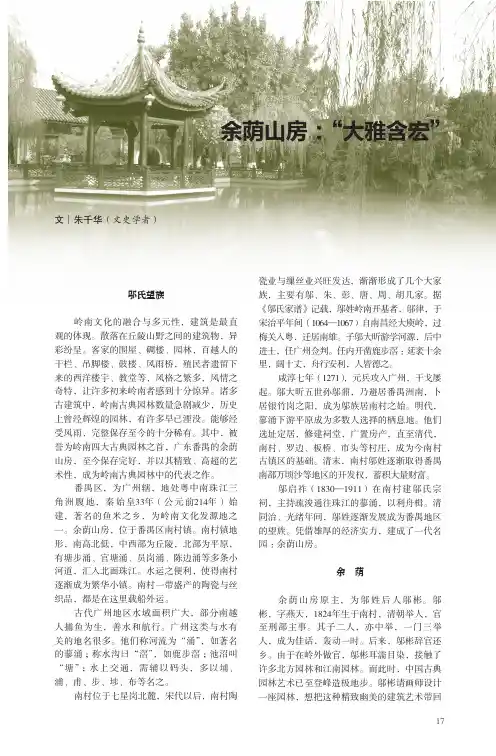

邬氏望族岭南文化的融合与多元性,建筑是最直观的体现。

散落在丘陵山野之间的建筑物,异彩纷呈。

客家的围屋、碉楼、园林,百越人的干栏、吊脚楼、鼓楼、风雨桥,殖民者遗留下来的西洋楼宇、教堂等,风格之繁多,风情之奇特,让许多初来岭南者感到十分惊异。

诸多古建筑中,岭南古典园林数量急剧减少,历史上曾经辉煌的园林,有许多早已湮没。

能够经受风雨,完整保存至今的十分稀有。

其中,被誉为岭南四大古典园林之首,广东番禺的余荫山房,至今保存完好,并以其精致、高超的艺术性,成为岭南古典园林中的代表之作。

番禺区,为广州辖,地处粤中南珠江三角洲腹地,秦始皇33年(公元前214年)始建,著名的鱼米之乡,为岭南文化发源地之一。

余荫山房,位于番禺区南村镇。

南村镇地形,南高北低,中西部为丘陵,北部为平原,有塘步涌、官塘涌、员岗涌、陈边涌等多条小河道,汇入北面珠江。

水运之便利,使得南村逐渐成为繁华小镇。

南村一带盛产的陶瓷与丝织品,都是在这里载船外运。

古代广州地区水域面积广大,部分南越人捕鱼为生,善水和航行。

广州这类与水有关的地名很多。

他们称河流为“涌”,如著名的蓼涌;称水沟曰“滘”,如鹿步滘;池沼叫“塘”;水上交通,需辅以码头,多以埔、浦、甫、步、埗、布等名之。

南村位于七星岗北麓,宋代以后,南村陶瓷业与缫丝业兴旺发达,渐渐形成了几个大家族,主要有邬、朱、彭、唐、周、胡几家。

据《邬氏家谱》记载,邬姓岭南开基者,邬律,于宋治平年间(1064—1067)自南昌经大庾岭,过梅关入粤,迁居南雄。

子邬大昕游学河源,后中进士,任广州佥判。

任内开凿鹿步滘:延袤十余里,阔十丈,舟行安利,人皆德之。

咸淳七年(1271),元兵攻入广州,干戈屡起。

邬大昕五世孙邬鼐,乃避居番禺洲南,卜居银竹岗之阳,成为邬族居南村之始。

明代,蓼涌下游平原成为多数人选择的栖息地。

他们选址定居,修建祠堂,广置房产,直至清代,南村、罗边、板桥、市头等村庄,成为今南村古镇区的基础。

清末,南村邬姓逐渐取得番禺南部万顷沙等地区的开发权,蓄积大量财富。

余荫山房-图文余荫山房,为广州番禺区的清代名宅,是岭南园林建筑的典范之一,余荫山房与顺德的清晖园、东莞的可园、佛山的梁园并称“广东四大名园”。

岭南园林艺术——番禺宝墨园宝墨园位于番禺沙湾镇紫坭村,建于清末,占地五亩,毁于五十年代。

一九九五年重建,历时六载,扩至一百多亩,集清官文化、岭南古建筑、岭南园林艺术、珠三角水乡特色于一体,建筑、园林、山水、石桥等布局合理,和谐自然,构成一幅幅美丽壮观的景色。

岭南园林欣赏梁园位于佛山松风路仙锋古道93号的梁园属岭南四大名园之一,面积21260平方米,建于清嘉庆、道光年间(1796~1850年),园主为官至内阁中书的梁蔼如与他的侄子梁九章、梁九华、梁九图,历时40余载,四人皆为有名书法家和画家,园林包括群星草堂、汾江草庐、十二石斋和寒香馆等多组群构成。

后来,梁园毁坏,1950年汾江草庐已成残迹,群星草堂仍存。

1982年,园林大修完成,1994年再修,现已完成首期修复规划。

修复后的梁园门口有一个牌坊,进门后是梁家的住宅和祠堂,住宅呈现南北三纵,每纵为多进厅堂和小院构成,南北朝向,两纵间距只容一人走路,为高墙冷巷型制。

祠堂在住宅之西,园林更在祠堂之西,祠堂题“刺史家庙”四字,住宅和家庙陈列有梁家的清式家具,如透雕木屏、字屏、石狮等。

群星草堂是梁园的园中园,面积2亩,为梁九华所建,是梁园的精华。

该园区内群星草堂、客堂、秋爽轩、船厅呈现曲折形布置于东北角;草堂内每天云集了当地的南音爱好者,他们在园中表演已成一道风景;船厅是一座两层楼,上楼可纵观全园。

建筑群的前院是著名的石庭,为岭南平庭和石庭的代表,方形平面内布置着一群奇石,有英德石、有太湖石;有危峰形,有怪兽形,高逾丈,阔逾仞,非数十人不能撼动,佳石名为“苏武牧羊”、“如意吉祥”、“雄狮昂首”等。

石庭侧有水池,设两个水口,北者青石拱桥,东南角者青石平桥,皆为镇水之用。

水池西南角有水澳,石假山筑成门洞;池中设一小岛,岛上种树石;池西有二层笠亭一座,亭依砖墙,下层有石浮雕花木图,侧有石刻对联“桥通曲径依林转,屋似渔舟得水灵”,屋内设石桌石凳。

余荫山房位于番禺南村,又称“余荫园”。

建成于清同治十年(公元1871年),距今已有130多年的历史了。

她与佛山梁园、东莞可园、顺德清晖园合称广东四大名园,也是全国重点文物保护单位。

余荫山房是在中国古典园林的晚期造园高峰期——明、清时期修建的。

中国造园艺术之集大成,始于明,理论代表作是计成著的《园冶》;成于清,理论代表作是李渔著的《一家言》。

清代,私家园林如雨后春笋,涌现于全国各地,尤其在南方形成了空前绝后的造园高潮。

广东四大名园都是在清代建造的。

余荫山房始建于清同治三年(公元1864年),历时5年,于同治八年(1869年)竣工。

山房故主邬彬,字燕天,是清朝举人,官至刑部主事,任七品员外郎。

他的两个儿子也是举人,因而有“一门三举人,父子同登科”之说。

邬燕天告老归田,隐居乡里,聘名工巧匠,吸收苏杭庭园建筑艺术之精华,结合闽粤庭园建筑艺术之风格,兴建了这座特色鲜明、千古流芳的名园。

为纪念先祖的福荫,取“余荫”二字作为园名。

与余荫山房紧贴相通的建筑就是善言邬公祠,是邬家的祖祠。

余荫园有两个显著的特点:一是“缩龙成寸”。

园内的建筑布局却非常精巧、藏而不露,区区弹丸之地已把中国园林建筑中的亭、台、楼、阁、堂、轩、桥梁、廊堤、石碧水全部都包含在里面。

而且回廊、花窗、影壁巧妙借景,使得小小园林显得园中有园,景外有景,曲径幽深。

二是“书香文雅”。

余荫山房从入门开始,每处景物的设计都匠心独运,寓意深长,简直是步步一景,景景相扣,景色无限,而且居室不离文化,满园的诗联佳作文采缤纷,书香浓郁。

因此,余荫山房是岭南园林建筑艺术中的精品,是因地制作宜、巧妙设计园林建筑的杰作。

现在我们来到余荫山房的一门,再往右拐穿过园拱门后,首先映入眼帘的是“寿字”砖雕,其次是这排夹墙中的翠竹,苏东坡说过“宁可食无肉,不可居无竹”,尤其竹子几乎是隐逸之士的必备。

但在不足3亩的小空间里如何设置竹丛,邬彬想到的是因地制宜的办法,就是在墙与墙之间种上翠竹,既能控制其长势,又能抵挡尘嚣。

广州余荫山房建筑浅析广州余荫山房是一座具有独特建筑风格的建筑,位于广州市荔湾区越秀寺西南侧的翠微路上,一直以来吸引了大量游客前来观赏。

广州余荫山房建筑的独特之处在于其采用了传统岭南建筑风格,融合了西洋建筑元素。

它是一栋二层建筑,外观呈现出典型的明清风格,屋顶采用拱券形式的牛腊瓦,整座建筑色彩明亮,以红色为主调。

建筑的外墙上刻有精美的石雕和浮雕,展示了传统的岭南文化艺术。

余荫山房的室内空间也十分精致,《广州市文化遗产图录》中对其进行了详细介绍。

建筑的一楼设有接待厅、展览厅和礼堂等,二楼则是展览区域。

整个建筑内部采用了暗红色的木料和灰空调的墙面,强调了传统建筑的质朴和古老之美。

除了建筑本身的特色,广州余荫山房还有着丰富的历史背景。

它建于清嘉庆年间,原为广州知府余舜书的私人宅邸,后来成为由走私犯罪分子占据的秘密据点。

在20世纪初的广州新文化运动时期,余荫山房成为了一座著名的文化交流场所,吸引了许多知名文化人士和学者前来讨论和交流。

广州余荫山房的建筑风格和历史背景使其成为了岭南地区珍贵的历史遗迹和文化符号。

如今,它作为广州市文化遗产保护单位,被广州市政府高度重视,并进行了全面的修复和保护工作。

余荫山房还举办了一系列文化活动,如艺术展览、学术讲座等,为游客和居民提供了一个了解广州传统文化的窗口。

在建筑界,广州余荫山房也受到了一定的赞誉。

它既保留了传统岭南建筑的特色,又融入了西方现代建筑元素,展示了岭南建筑风格的多样性和创新性。

余荫山房的修复工作也为其他历史建筑的保护和恢复提供了有益的经验。

广州余荫山房是一座具有独特建筑风格和历史背景的建筑,是广州传统文化的重要组成部分。

它的存在和保护不仅丰富了广州的文化底蕴,也为岭南建筑的发展做出了重要贡献。

1 余荫山房的园林文化4余荫山房的园林文化 ...............................................................................错误!未定义书签。

4.1古典园林艺术....................................................................................... 错误!未定义书签。

4.2花木文化特色....................................................................................... 错误!未定义书签。

4.2.1植物造景的花木................................................................................. 错误!未定义书签。

4.2.2园中标志性花木................................................................................ 错误!未定义书签。

4.2.3园主表现自我的花木........................................................................ 错误!未定义书签。

4.2.4接福镇宅的风水花木........................................................................ 错误!未定义书签。

4.3避火的装饰文化................................................................................... 错误!未定义书签。

余荫山房【由来】—【一门二门】—【深柳堂】—【临池别馆】—【玲珑水榭】—【瑜园】—【均安堂】—【文昌苑】—【小结】【由来】余荫山房,又名余荫园,位于番禺南村,占地1598平方米,始建于清同治三年(1864年),是广东四大名园之一,国家重点文物保护单位。

余荫园是番禺南村人邬彬(字燕天)兴建的。

他在同治六年考中举人,后来,他的两个儿子也先后中举。

当时,一家有三个举人,是一件光宗耀祖的大事,所以要在家乡大兴木土,修建居室,来显示家族的荣耀。

于是,邬彬在宗祠旁边的空地上,建造了余荫园,意思是要纪念和继承祖先的余荫,使子孙后代更加荣华富贵。

邬彬聘请了许多建园名师,花费近3万两白银,用了五年的时间才建成余荫山房。

现在我们参观的余荫山房,是与瑜园和均安堂结合在一起的整体建筑。

【一门二门】进入余荫山房的一门,往右穿过圆拱门,首先映入我们眼帘的是“寿”字砖雕,其次是夹墙中的一排竹子,相传在造园是先种下了竹子,然后再建墙与房,如果是这样的话,这排夹墙竹几乎有140年的寿命了,但现在看上去还很青翠嫩绿。

“夹墙翠竹”是余荫山房的一大奇景。

二门的对联是园主人邬燕天亲自题写的,“余地三弓红雨足,荫天一角云深”(“弓”是古代丈量地亩的单位,一弓等于五尺。

这里的“三弓”不是实指,而是泛指占地很少)。

红色的木板,黑色的篆书,将园名巧妙地嵌入联中,正好描绘出这座名园的特色。

进入二门,首先看到的是一道30米长的廊桥,把园内空间分隔成东西两半,又有荷花水池讲景致划分为南北两部分,使园中景物显得起伏曲折,虚实呼应。

第二大奇景是“虹桥印月”。

【深柳堂】深柳堂是余荫山房的主体建筑,原来是园主人读书的地方。

堂前左右两旁的石柱,分别缠着炮仗花树和古藤,枝叶茂盛,花开时宛如红雨一片,衬托着古色古香的深柳堂。

堂前楹联是:“鸿爪为谁忙,忍抛故里园林,春花几度,秋花几度;蜗居容我寄,愿集名流笠履,旧雨同来,今雨同来。

”深柳堂面阔三间,有宽敞明亮的厅堂、书斋、和卧室。

余荫山房位于广东省广州市番禺区南村镇南村,距广州市区17 km。

该园是晚清的作品,园主邬彬,字燕天,清朝举人,官至刑部主事,任七品员外郎。

其长子和次子亦曾先后中举,故有“一门三举人,父子同登科”之美誉。

后园主看破红尘,告老隐居,建造此园。

园门题“余地三弓红雨足,荫天一角绿云深”,为岭南园林第一联,表明不求园广,但求福荫。

该园始建于清同治六年(1867年),建成于同治十年(1871 年)。

1922年园主人的第四代孙邬仲瑜在南面更立一园,名瑜园,俗称小姐楼,与清晖园的小姐楼一样为两层的船厅,其布局更加巧妙,建筑更加紧凑。

现已归属余荫山房。

两园并在一起,起到了辅弼作用。

1余荫山房布局与欣赏余荫山房是岭南四大名园(即余荫山房、顺德清晖园、东莞可园、佛山梁园)中保存最完好的一座,它不仅传承了岭南庭院小巧玲珑的风格,而且直接遗传了岭南先民的装饰风格。

余荫山房不称“园”而叫“山房”,一来因其地处偏僻(这也恰恰使其得以成为四大名园中保存原貌最好的一个),二来因其是园主隐摘要:简要阐述了位于广州市的余荫山房的历史沿革和整体布局,分析其造园手法与艺术特色,并以此为例,归纳了岭南园林的造园手法与艺术特色。

关键词:余荫山房; 岭南园林; 造园手法; 艺术特色; 广州市吴棣飞(浙江温州)岭南园林瑰宝——余荫山房评析居的地方,取个较为朴素的名字以示清高。

该园占地面积1598 m2,坐北朝南,以“浣红跨绿”廊桥为界,分为东、西两大景区(参见图1)。

园林的轴线非常明显,中轴线上布置了两池一桥一榭。

东池八方,西池四方,由荷池上单拱石风雨桥相连。

条石起拱,桥栏朱红,堤栏紫褐,桥廊高于堤廊,歇山顶,南北连走廊。

玲珑水榭矗立环池中,东向、卷棚歇山顶,平面呈八角形,宽、深均为 8.5 m。

前后分别题额“浣红”、“跨绿”,故称浣红跨绿桥(图2)。

这座拱桥是桥、廊、亭“三合一”的杰作,表现了设计者的独到构思和造园者的高超技艺,为岭南园林经典,这一美景称为“虹桥印月”。

游园玩对到番禺——广州市番禺区余荫山房楹联选析湖南株洲潘民华广东四大名园之一的余荫山房,又名余荫园,位于广东番禺南村镇东南角,是清代一门三举人中的邬彬(字燕天,1824—1897,长子和次子也是举人)所建的私家花园。

为纪念和永承先祖福荫,取“余荫”二字为园名;又因该园地处偏僻,昔日南村别称南山,故用“山房”之名,以示谦逊。

余荫山房是岭南园林艺术不可多得的杰出代表,建成于1871年,占地面积1598m2,坐北朝南,以廊桥为界,将园林分为东、西两大部分。

旧园区为全国重点文物保护区,其造园有四巧:一是花木浓荫,藏而不露。

满园绿树遮蔽,荫涼幽静,凸显“余荫”意境。

二是缩龙成寸,小中见大。

三亩之地,容纳颇丰,楼台堂馆、亭榭轩桥、假山荷池、曲径回廊、名花异卉,一应俱全。

而且园中有园,景中有景。

三是以水居中,环水建园。

游人环水而行,深浅曲折,峰回路转,常有似近未近之感。

四是书香文雅,满园诗联,文采缤纷,被称为国学余荫山房。

新景区是以中华文昌文化为主线,继承岭南传统造园技法,造就千姿百态的园林建筑。

文昌苑于2006年落成,主要景点有:文昌飞阁和挂榜青山等。

2019年1月25日,笔者游览了余荫山房,用手机拍录了不少楹联,现挑选旧园区主体建筑上的部分楹联赏析如下。

槽门联:花木集奇珍,环绕飞阁楼台,俯仰瞻依怀古趣;楹联留妙墨,承传中华国粹,后先辉映树文风。

瞻依:有如下四种解释:1.瞻仰依恃。

表示对尊长的敬意。

语出《诗▪小雅▪小弁》:“靡瞻匪父,靡依匪母。

”2.借指父母。

3.敬仰依恋。

4.形容耸立。

此处应为飞阁楼台耸立之意。

旧园区中央为一八角形水池,池中有一座八角亭,名“玲珑水榭”,原是赋诗把酒、吟风弄月之所。

该水榭四周环水,八面全是明亮的细密花格长窗,使整座建筑显得玲珑剔透。

从玲珑水榭内往八个方位外望,即可得到八种不同景致,分别是:丹桂迎旭日、杨柳楼台青、腊梅花盛开、石林咫尺形、虹桥清晖映、卧瓢听琴声、果坛兰幽径、孔雀尽开屏。

中外建筑史结课作业——岭南余荫山房岭南,具体范围是五岭以南,此处气候湿润温和,呈现出典型的亚热带和热带气候景观。

岭南园林不同北方园林,亦不同于江南园林。

岭南气候较为潮湿、闷热,为了保持室内的干燥,岭南建筑普遍较为通透,也更加的轻盈而与外界相交。

余荫山房在广东番禺县南村,建于清末同治六年至十年。

全园面积1598平方米,全园结构小巧玲珑,为岭南园林之典型,保存完好。

余荫山房地段面积小,园中无类似上海豫园的迂回曲折,为求景观的统一性,此园采取了纵横两条轴线垂直相交的手法组织平面,将园中的景物有条理的组织起来。

余荫山房按其内容要求安排了三个景区。

一是以深柳堂为主的包围方池的东景区,围绕水池的深柳堂以及临池别馆;二是以玲珑小榭为主的西景区;三是进门小院南景区,据说是女眷住所,小巧玲珑。

三景区大都以廊作为连接,并在辅以小桥,互相融和渗透揉合,匠心独运。

余荫山房之中的画桥是其重要的组成部分,它及廊、亭、堤、桥的作用于一体,在其细节处亦有许多的装饰。

例如桥上栏杆下部的装饰物大都为松、竹、梅、菊等植物。

余荫山房最居特色的是其的门厅布局。

其门厅与一般建筑无异,门额镶嵌“余荫山房”石匾,较为小巧。

跨入门厅,迎面是开敞的富岭南地方特色的天弯屏置。

影壁是一墙青磨砖墙,上通雕花饰。

前庭较小,但是有较多的装饰物。

经过石阶跨月门,便进入了东部景区,一下子豁然开朗。

东部景区深柳堂是一座糅合东西方特点的建筑,无飞檐,无斗拱,屋顶上雕刻有螭以及一些装饰物。

正对于深柳堂的是临池别馆,有相互呼应之意。

由于建筑用地较小,余荫山房便更加注重的是其在有限的空间内追求自然的景色同建筑相结合起来,缩龙成寸。

园中的建筑,形式上是主景所在,但是实际上为观景所在。