重庆土地利用现状及潜力分析

- 格式:doc

- 大小:1.22 MB

- 文档页数:10

重庆2009年度土地利用变化情况分析报告1.简介本报告旨在分析重庆市2009年度土地利用变化情况,以期了解重庆市土地利用的现状和变化趋势,为土地资源管理和规划提供科学依据和参考。

2.数据来源本报告的数据来源于重庆市土地资源和规划部门的官方数据,采用统计分析和地理信息系统技术进行整理和分析。

3.土地利用类型及变化情况3.1 农用地3.1.1 农田面积3.1.2 农田质量3.1.3 农田利用方式变化情况3.2 建设用地3.2.1 城市建设用地3.2.1.1 城市建设用地总面积3.2.1.2 城市建设用地类型及分布情况3.2.1.3 城市建设用地扩张情况3.2.2 工业园区及经济开发区建设用地3.2.2.1 工业园区建设用地面积3.2.2.2 经济开发区建设用地面积3.2.2.3 工业园区和经济开发区建设用地发展情况3.3 交通运输用地3.3.1 高速公路用地3.3.2 铁路用地3.3.3 机场用地3.3.4 港口码头用地3.3.5 其他交通运输用地3.4 生态保护用地3.4.1 自然保护区面积3.4.2 森林保护区面积3.4.3 水源涵养区面积3.4.4 其他生态保护用地4.土地利用变化原因分析4.1 经济发展需求4.2 城市扩张和新区开发4.3 基础设施建设4.4 环境保护和生态建设5.土地利用变化对社会经济和生态环境的影响5.1 经济影响5.2 社会影响5.3 生态环境影响6.建议和措施6.1 合理规划土地利用6.2 加强土地利用监管6.3 提高土地资源利用效率6.4 促进生态环境保护附件:________本文档附带以下附件:________●重庆市2009年土地利用图●数据统计表格法律名词及注释:________1.土地资源管理法:________指《中华人民共和国土地资源管理法》。

2.城市规划法:________指《中华人民共和国城市规划法》。

3.生态环境保护法:________指《中华人民共和国生态环境保护法》。

重庆市永川区耕地质量现状及对策摘要根据重庆市永川区耕地质量、土壤肥力情况的大量数据和耕地质量管理现状、存在的主要问题,提出了切实加强耕地管理、合理开发利用耕地资源等政策措施和不断完善测土配方施肥技术、大力实施土壤有机质提升工程等技术措施的对策。

关键词耕地质量;现状;对策;重庆市;永川区1 耕地质量现状1.1 基本情况永川区位于重庆市西南部,幅员面积1575.68km2,辖16个镇、7个街道办事处。

2011年,全区总人口112.3万人,农村居民76.5万人;确权面积为67426.6hm2,其中田50274.9hm2、土17153.2hm2,农民人均耕地面积880.4m2。

1.2 耕地质量等级2008年全区耕地地力等级评价结果:一级耕地5087.9hm2、二级耕地22891.7hm2、三级耕地24664.9hm2、四级耕地8825.9hm2、五级耕地3098.9hm2,分别占总耕地面积的7.9%、35.4%、38.2%、13.7%和4.8%,以二、三等级中上等肥力耕地为主,占73.6%,全区耕地地力水平总体上仍比较好,能够满足农作物生长发育基本要求。

1.3 土壤肥力现状全区耕地土壤有机质含量平均值为21.2g/kg,稍显欠缺。

耕地土壤碱解氮含量平均值为96.0mg/kg,有效氮素比较缺乏。

全区耕地土壤pH值平均为5.9,酸化严重。

耕地土壤有效磷含量平均值为7.3mg/kg,极度缺磷。

耕地土壤速效钾含量平均值为97.0mg/kg,严重缺钾。

1.4 土壤中微量营养元素含量交换性钙平均值为11.4cmoL/L,含量比较丰富。

交换性镁平均值为 2.6 cmoL/L,含量比较丰富。

有效铜平均值为2.2mg/kg,比较丰富;有效锌含量平均值为2.9mg/kg,比较丰富;有效铁含量平均值为109.1mg/kg,较为丰富;有效锰含量平均值为57.3mg/kg,较为丰富。

1.5 土壤中重金属元素含量有效铅平均值为4.31mg/kg,低于地壳岩层中铅含量丰度16.0mg/kg标准。

重庆土地资源与利用重庆土地资源与利用土地是人类赖以生存和生活的物质基础。

它是人类从事一切社会实践的基地,也是人类进行物质生产必不可少的生产资料和自然资源。

土地资源是土地的自然属性和土地在人为活动的影响下产生的各种变化的总和。

随着人口的迅速增长和各部门建设步伐的加快,各类用地矛盾日益突出。

为此,我们必须始终坚持十分珍惜,合理利用土地和切实保护耕地的基本国策,正确处理经济发展、耕地保护和生态环境建设的关系,坚持土地资源开发与节约并举,把节约放在首位的方针,在保护中开发,在开发中保护,促进土地资源的集约利用和优化配置。

在保护和改善生态环境的前提下,积极创造条件,进一步加强土地整理、复垦,适度开发土地后备资源,保障社会经济可继续发展。

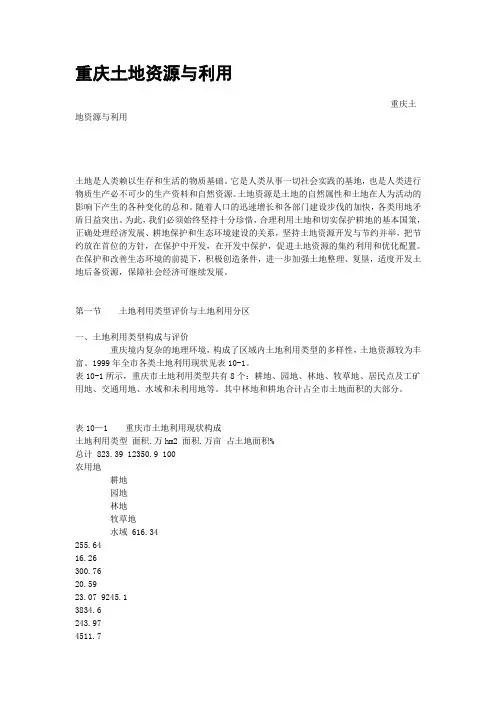

第一节土地利用类型评价与土地利用分区一、土地利用类型构成与评价重庆境内复杂的地理环境,构成了区域内土地利用类型的多样性,土地资源较为丰富。

1999年全市各类土地利用现状见表10-1。

表10-1所示,重庆市土地利用类型共有8个:耕地、园地、林地、牧草地、居民点及工矿用地、交通用地、水域和未利用地等。

其中林地和耕地合计占全市土地面积的大部分。

表10—1 重庆市土地利用现状构成土地利用类型面积.万hm2 面积.万亩占土地面积%总计 823.39 12350.9 100农用地耕地园地林地牧草地水域 616.34255.6416.26300.7620.5923.07 9245.13834.6243.974511.7308.83346.7 74.8531.051.9836.532.52.79建设用地城镇村及工矿用地交通用地水利设施用地 52.8643.007.672.20 792.98644.94115.0233.02 6.425.220.930.27未利用地其中难用地占76% 154.192312.89 18.73(一)耕地重庆市现有耕地总面积255.65万hm2。

二级土地类型分为旱地、灌溉水田、望天田、菜地和水浇地,其结构见表10--2。

重庆市作为西南地区的老工业基地,又作为山地城市,土地利用结构矛盾比较突出。

一方面,耕地储量相对较少,随着经济不断发展和产业结构调整,重庆土地呈耕地、林地、未利用土地面积减少趋势,土地使用矛盾日益突出;另一方面,随着经济的发达,人类活动对土壤环境造成了巨大的影响,尤其是工业“三废”、农药、化肥的施用,不合理的耕作措施等,使土壤污染严重。

为更加合理的利用有限的土地资源,就要求我们要以高精度的生态地球化学数据作为依据。

虽然环境部门、农业部门、地矿部门前期已经开展过大量的环境基础工作,但这些工作分析元素少,缺乏区域性研究,针对性较局限。

这些基础数据已不能满足经济飞速发展的需要,不能使有限的土地资源得到充分、有效的利用近年来,随着工业、农业和交通运输业的迅速发展,通过各种途径进入土壤环境中的有害重金属(如Hg、Cd、Pb、Cr 和As 等)不断增加,对农产品造成日益严重的污染和危害,生活水平的提高也促使人们更加关注果品的卫生质量问题。

当重金属积累到一定程度就会对果园土壤造成污染,进而影响果树的生长发育和果品品质,再通过食物链对人体健康造成危害血橙属于晚熟品种,果实挂树越冬,一般会喷洒2, 4-D类除草剂,这类农药为含Hg等元素的有机化合物,除直接与果树作物粘结外,大部分均散落在土壤表面,并在土壤中残留积累。

另外,重庆市属于酸雨重污染区,随着土壤酸度的增加,重金属离子的溶解度逐渐增大,高浓度的有毒重金属元素便会沉降和积累在表土层,致酸离子会与土壤胶体吸附的重金属离子(盐基离子)发生交换,造成土壤中被固定的重金属发生淋溶,使得土壤中重金属含量增加。

现有研究发现,土壤中过量的重金属主要来自于污水灌溉、化肥农药的大量使用、城市垃圾与污泥农用堆肥等。

从金果园周围的环境条件看,果园土壤中重金属的来源主要是农药、化肥。

重金属元素是肥料中报道最多的污染物质[20],磷肥中含有较多的Cd、Pb 等重金属。

此外,重庆市属于酸雨重污染区,随着土壤酸度的增加,重金属离子的溶解度逐渐增大,造成土壤中被固定的重金属发生淋溶,使得土壤中重金属含量增加。

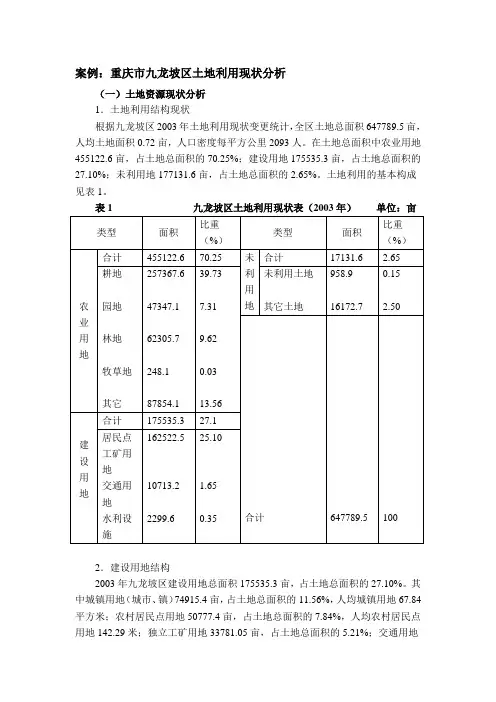

案例:重庆市九龙坡区土地利用现状分析(一)土地资源现状分析1.土地利用结构现状根据九龙坡区2003年土地利用现状变更统计,全区土地总面积647789.5亩,人均土地面积0.72亩,人口密度每平方公里2093人。

在土地总面积中农业用地455122.6亩,占土地总面积的70.25%;建设用地175535.3亩,占土地总面积的27.10%;未利用地177131.6亩,占土地总面积的2.65%。

土地利用的基本构成见表1。

表1 九龙坡区土地利用现状表(2003年)单位:亩2.建设用地结构2003年九龙坡区建设用地总面积175535.3亩,占土地总面积的27.10%。

其中城镇用地(城市、镇)74915.4亩,占土地总面积的11.56%,人均城镇用地67.84平方米;农村居民点用地50777.4亩,占土地总面积的7.84%,人均农村居民点用地142.29米;独立工矿用地33781.05亩,占土地总面积的5.21%;交通用地10713.2亩,占土地总面积的1.65%;水利设施用地面积2299.5亩,占土地总面积的1.31%。

居民点工矿用地是建设用地的主要用地方式。

3.农业用地结构2003年九龙坡区农业用地总面积455122.6亩,占土地总面积的70.25%,人均农用地面积0.5亩。

其中耕地257367.6亩,占土地总面积的39.73%,人均耕地0.29亩;林地面积62305.7亩,园地面积47347.1亩,牧草地面积348.1亩,其他用地87854.1亩,分别占土地总面积的7.31%、9.62%、0.03%和13.56%,耕地是农业用地的主要用地方式。

4.未利用地结构2003年九龙坡区未利用地总面积17131.6亩,占土地总面积的2.65%。

其中未利用土地958.9亩,占土地总面积的0.15%;其它未利用土地面积16172.7亩,占土地总面积的2.50%,这类土地主要为水面,滩涂和苇地。

由此看出,本区土地后备资源十分有限。

重庆地形地貌、气候、土地、土壤信息第一章:地理位置行政区划地理位置与行政区划重庆市位于东径105º11"—110º11",北纬28º10"—32º13",东西宽470公里,南北长450公里。

地处青藏高原与长江中下游平原的过渡地带。

东邻湖北、湖南,南靠贵州,西接四川,北连陕西。

地势由南北向长江河谷逐级降低,西北部和中部以丘陵、低山为主,东南部沿大巴山和武陵山两座大山脉。

重庆市地理位置图1997年3月建立直辖市后,重庆市所属区、县(市)为40个。

即:渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、万盛区、双桥区、渝北区、巴南区、江津市、合川市、长寿区、綦江县、潼南县、铜梁县、大足县、荣昌县、璧山县、万州区、开县、忠县、梁平县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、城口县、涪陵区、南川市、垫江县、武隆县、丰都县、黔江区、石柱县、酉阳县、秀山县。

重庆市行政区划图第二章:地形地貌地形地貌重庆地处四川盆地东南丘陵山地区,市域内存在各个构造体系:新华夏构造体系的渝东南川鄂湘黔隆褶带,渝西川中褶带,渝中川东褶带,经向构造的渝南川黔南北构造带和渝东北大巴山弧形褶皱断裂带等。

重庆市三维地貌图各构造体系不同的岩层组合,差异性很大的构造特征和发生、发育规律,塑造了复杂多样的地形地貌形态。

其特征:(1)地势起伏大,层状地貌明显。

全市最低点在巫山县碚石村鱼溪口,海拨;最高点为巫溪、巫山和湖北神农三县交界的阴条岭,海拨2797m,相对高差。

东部、东南部和南部地势高,多在海拨1500m以上;西部地势低,大多为党委书记拨300—400m的丘陵。

(2)地貌造型各样,以山地、丘陵为主。

全市地貌类型分中山、低山、高丘陵、中丘陵、低丘陵、缓丘陵、台地、平坝等8大类,其中山地(中山和低山)面积平方公里,占幅员面积%;丘陵面积近平方公里,占%;平地平方公里,占%;平坝面积平方公里,占%。

土地资源可持续利用评价研究——以三峡库区忠县为例土地资源可持续利用评价研究——以三峡库区忠县为例引言:土地资源是人类社会发展的基础和支撑,对于保障人民生存和提高生活质量具有重要意义。

然而,随着社会经济的快速发展和人口的增长,土地资源利用面临着许多挑战。

为了保证土地资源的可持续利用,评价土地资源的状况和制定有效的管理措施显得尤为重要。

本研究将以中国三峡库区忠县为例,探讨土地资源的可持续利用评价研究。

一、地理背景:三峡库区忠县三峡库区忠县位于中国重庆市东北部,地处瞿塘峡上半段,总面积为1693.67平方公里。

忠县地势起伏,地形多山丘,是一个典型的丘陵地区。

该县属亚热带湿润季风气候,年平均气温17.8℃,年平均降水量为1036.6毫米。

二、土地资源现状分析1.农用地资源:忠县土地以耕地为主,农田面积占总土地面积的80%以上。

由于地形复杂,忠县土地资源利用率较低,农业生产受到一定限制。

2.建设用地资源:忠县重点开发了城镇建设用地,随着城市化进程的加速,建设用地需求不断增加,给土地资源利用带来压力。

3.森林资源:忠县森林覆盖率较高,但森林资源利用存在浪费和不合理利用现象。

4.水资源:三峡库区以水资源丰富著称,忠县地处库区上游,水资源利用是当地的优势。

三、土地资源可持续利用评价指标体系1.土地利用类型与结构指标:包括耕地、建设用地、林地等各类土地的面积和比例。

2.土地利用效益指标:反映土地利用带来的经济效益。

3.土地资源保护指标:评估土地的保护状况,包括土壤水分保持和保持地表稳定的能力。

4.土地资源利用效率指标:反映土地利用的效率和可持续性。

5.土地资源可持续利用指标:综合评价土地资源的可持续利用程度。

四、土地资源可持续利用评价结果与对策建议1.土地资源评价结果:通过对土地资源的评价,发现忠县土地资源的可持续利用程度较低,存在利用不合理、浪费严重等问题。

2.加强耕地保护与农业现代化:加大耕地保护力度,提高土地利用效益,促进农业现代化。

重庆市自然资源经济状况——全力打造“温泉之都”姓名:***专业:资源环境与城乡规划管理一、重庆的自然资源赋存概况重庆市幅员辽阔,地形复杂,河流充沛,气候温润,各种自然资源十分丰富。

(一)国土资源土地资源以山地、丘陵为主,约占90%;平坝不足10%。

土地类型多样,分为近10个土类,其中紫色土类居多,约占土地总面积的40%。

据1996年统计数字,地域内共有耕地2.58万平方公里,占土地总面积的31.4%;林地面积3万平方公里,占土地总面积的36.5%;水域面积0.25万平方公里,占土地总面积的3%;园地、疏林草地和天然草场0.35万平方公里,占土地总面积的4.2%;城镇、工矿、交通用地和农村居民用地0.49万平方公里,占土地总面积的6%;裸土滩、裸岩石、砾地等1.56万平方公里,占土地总面积的18.9%。

(二)生物资源地域内动植物资源种类繁多。

各种动物有800多种,属国家保护的珍稀动物有数十种,其中有国家一级保护的金丝猴、梅花鹿等,二级保护的麝、毛冠鹿等,三级保护的獐、岩羊、灵猫、云豹、猕猴等。

有名贵水产大鲵、江团等十多种。

除野生动物外,饲养动物有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等40多种,其中猪、牛、兔在全国有一定优势。

著名的荣昌猪名列中国三大猪种之一。

石柱县为全国最大的长毛兔生产基地。

全市有江河鱼类120多种,鱼类养殖遍及各区县,长寿湖、大洪湖是重庆的鱼类养殖基地。

植物有4000多种,其中,栽培植物有近千种。

除粮、油、蔬菜等主要农作物外,还有大批经济作物,如蚕桑、柑桔、油桐、乌柏、生漆、苎麻、烟叶等。

江津市盛产锦橙、先锋橙和五月红,是著名的柑桔之乡。

彭水县以盛产油桐之上品--小米油桐而驰名中外,被誉为油桐之乡。

酉阳县因盛产乌柏被称为乌柏之乡。

黔江开发区具有生产云贵型优质烤烟的自然气候和地理条件,已发展成为全国优质烟叶生产基地之一。

中药材资源也极为丰富,品种有500多种,已列入收购的300多种,主要有黄连、白术、五倍子、金银花、厚朴、黄柏、杜仲、天麻、元胡等。

重庆自然资源类型和利用现状调查研究一、引言重庆市幅员辽阔,地形复杂,河流充沛,气候温润,各种自然资源十分丰富。

让我们一起探究富饶美丽的重庆的自然资源类型和利用现状吧!二、调查方法。

采用信息研究法。

通过网络搜索信息,并整合编辑信息进行研究。

三、调查结果及其分析。

(一)土地资源土地资源以山地、丘陵为主,约占90%;平坝不足10%。

土地类型多样,分为近10个土类,其中紫色土类居多,约占土地总面积的40%。

据1996年统计数字,地域内共有耕地2.58万平方公里,占土地总面积的31.4%;林地面积3万平方公里,占土地总面积的36.5%;水域面积0.25万平方公里,占土地总面积的3%;园地、疏林草地和天然草场0.35万平方公里,占土地总面积的4.2%;城镇、工矿、交通用地和农村居民用地0.49万平方公里,占土地总面积的6%;裸土滩、裸岩石、砾地等1.56万平方公里,占土地总面积的18.9%。

根据重庆市土地利用总体规划(2006年~2020年),规划期间,农用地总量增加7.22万公顷(108万亩),增幅1.04%;其中,2010年前增加4.72万公顷(71万亩),增幅0.68%。

农用地内部耕地数量基本稳定,粮、蔬、果、林等用地比例不断优化。

到2020年,建设用地总量增加13.53万公顷(203万亩),增幅23.77%;其中2010年前增加5.35万公顷(80万亩),增幅9.40%。

建设用地中城乡建设用地所占比重明显上升,单位用地效益显著提高。

规划期间,坚持在不破坏土地生态环境的前提下,适度开发宜农后备资源,提高土地利用率。

到2010年和2020年,分别减少未利用地10.07万公顷(151万亩)和20.75万公顷(311万亩),减幅分别为14.13%和29.11%。

(二)植物资源重庆市域植物资源丰富。

6000多种各类植物中,有被称植物"活化石"的桫椤、水杉、秃杉、银杉、珙桐等珍稀树种,森林覆盖率20.49%。

重庆市耕地利用概况及建议作者:邹於娟来源:《南方农业·上旬》2019年第06期摘 ; 要 ; ;梳理耕地集约利用的概念及相关基础理论,从投入角度分析了直辖以来重庆市耕地利用的概况。

2017年,重庆市农作物总播种面积为360.64万公顷;第一产业从业人员年末数为474.88万人,667 m2平均劳动力投入0.09人;农机总动力为1 352.60万千瓦,667 m2平均农机动力0.25千瓦;667 m2平均化肥投入17.65 kg。

针对重庆存在人均耕地面积少、耕地质量普遍不高的现实问题,提出建议:1)充分考虑规模问题,优化生产要素投入;2)加强耕地资源保护,实现耕地可持续利用;3)加快大数据智能化应用,大力发展设施农业;4)以农业园区建设为抓手,强化耕地物质基础保障。

关键词 ; 耕地;集约化利用;要素投入;重庆市中图分类号:F301.21 ; ;文献标志码:C ; ;DOI:10.19415/ki.1673-890x.2019.16.008 耕地是用于种植农作物、开展农业生产的珍贵土地资源。

当前社会舆论和学界研究对城乡建设用地利用关注较多,而对耕地利用关注相对较少。

从社会学角度看,耕地利用关系粮食安全、社会稳定和生活品质。

从环境学角度看,还关系到资源开发、生态安全和环境质量。

几千年来,从人少地多到人多地少,我国人地矛盾不断加剧,人们不得不通过劳动、技术、资本等生产要素投入组合的优化来提高食物供给能力,耕地利用逐步从粗放扩张向集约化利用转变。

当前国内耕地集约利用研究中,多集中在集约利用评价、时空差异和变化、微观影响因素、集约利用方式等方面[1-6]。

本文侧重寻找土地集约利用的理论根基,结合重庆耕地利用现状,提出对重庆耕地集约化利用的相关建议。

1 概念和理论1.1 耕地集约利用内涵耕地集约利用的概念是土地集约利用的细分和延伸,最早古典政治经济学对土地集约利用的关注也是源于农业耕作。

耕地集约利用的本质是其他生产要素对耕地的替代,在有限耕地上达到产出最大化的目的。

重庆市土地利用现状及潜力分析

1背景分析

1.1研究区概况

1.1.1自然地理条件

重庆市位于四川盆地东部边缘,地跨东经105°11'~110°11'、北纬28°10'~32°13'之间的青藏高原与长江中下游平原的过渡地带,东临湖北、湖南,南接贵州,西靠四川,北连陕西。

辖区东西长470km,南北宽450km,总面积8.24万km2,是我国面积最大的直辖市。

全市共辖38个区县(自治县)。

重庆市地貌类型以丘陵、低山为主,山地、丘陵、

台地共占幅员面积的97. 58%左右,平坝占2.42%。

全市地势由南北向长江河谷逐级降低,西北部和中部以丘陵、低山为主,东南部靠大巴山和武陵山两座山脉(如图2)。

重庆市主要河流有长江、嘉陵江、乌江、綦江、大宁河等。

全市气候类型属中亚热带湿润季风气候区,夏热冬暖,光热同季,无霜期长,雨量充沛,年平均气温16~18°C,年总降雨量1000~1350mm,降水多集中在5~9月,占全年总降水量的70%左右,年平均相对湿度多在70%~80%,在全国属高湿区,年日照时数1000~1400h,日照百分率仅为25%~35%,是全国年日照最少的地区之一。

土壤类型主要包括水稻土、紫色土、黄壤、石灰岩土、新积土、黄棕壤、棕壤、山地草甸土、黄褐土、粗骨土10个大类。

1.1.2社会经济条件

2010年,重庆市常住人口2884.62万,其中城镇人口1529.55万,农村人口1355.07万,城镇化率53.00%。

全市2010年实现地区生产总值7925.58亿元,三次产业增加值分别为685.38亿元、4359.12亿元、2881.08亿元,产业结构比值为8.65:55.00:36.35。

重庆市全年固定资产投资总额6934.80亿元,社会消费品零售总额2878亿元。

城镇居民人均可支配收入17532.43元,农村居民人均纯收入5276.66元。

分区域来看,2010年重庆市一小时经济圈常住人口1764.49万人,其中城镇人口1135.45万人,城镇化率为64.35%,地区生产总值6145.32亿元,占全市GDP总量的77.54%,人均地区生产总值34828元;渝东北翼常住人口836.54万人,城镇人口309.10万人,城镇化率为36.95%,地区生产总值1347.53亿元,占全市GDP总量的17.00%,人均地区生产总值16108元;渝东南翼常住人口283.59万人,城镇人口84.96万人,城镇化率为29.96%,地区生产总值432.73亿元,占重庆市GDP总量的5.46%,人均地区生产总值15259元。

2土地利用现状

2010年,重庆市农用地面积为730.47万hm2,占土地总面积的88.68%,其中,耕地244.29万hm2,园地27.56万hm2,林地378.84万hm2,草地33.16万hm2,其他农用地46.62万hm2,分别占土地总面积的29.66%、3.55%、45.99%、4.03%和5.66%。

全市建设用地面积89.61万hm2,占土地总面积的10.88%,其中,居民点及城镇工矿用地52.01hm2,交通用地10.84万hm2,水利用地26.76万hm2,分别占土地总面积的6.31%、1.32%、3.25%。

全市未利用地面积3.66万hm2,占土地总面积的0.44%,其中,未利用土地面积3.40万hm2,其他土地0.26万hm2,分别占土地总面积的0.41%和0.03%(如

下表)。

2.1农用地

农用地中,耕地244.29万公顷,园地27.56万公顷,林地378.84万公顷,草地33.16万公顷,其他农用地46.62万公顷,分别占全市总面积的29.66%、3.35%、45.99%、4.03%和5.66%。

2.2建设用地

建设用地中,居民点及矿工用地52.01万公顷,交通用地10.84万公顷,水利用地26.76万公顷。

分别占辖区总面积的6.31%、1.32%和3.25%。

2.3未利用地

未利用地中,未利用土地 3.40万公顷,其他土地0.26万公顷,分别占辖区总面积0.41%、0.03%。

3土地利用特点

2000年,重庆市共有耕地面积252.29万hm2,其中灌概水田74.42万hm2,望天田39. 05万hm2,水绕地0. 01万hm2,旱地137.46万hm2,菜地1.35万hm2,耕地面积少,人均耕地仅1.22亩/人,约占全国平均水平的80%左右。

根据西部土地资源大调查资料显示,全市耕地质量不高,坡耕地数量较大。

2000年,全市15°以上的坡耕地占47.14%,不宜耕部分占坡耕地总面积的33.3%,25°以上不宜耕的坡耕地33.69万hm2,占耕地总面积14.73%。

从重庆市基本农田质量统计来看,现有基本农田中高产田的比例仅占16.74%,中产田占47.33%,低产田占35.93%。

全市耕地普遍存在地块小、坡度大、零星分散、农田基础设施薄弱、基础地力产量低等问题。

由上总结一下特点:

①土地资源有限

②山地多、平地少,自然坡度大

③土地资源利用限制因素多,肥力欠佳

④土壤类型多样

4土地利用存在的问题

①经济社会加速发展,建设占用耕地矛盾突出

随着重庆市经济社会的持续增长和城市建设的全面拓

展,建设占用耕地需求日益增长,2000年全市建设占用耕地4002hm2,2010年达10074.25hm2,2010年建设占用耕地在耕地减少面积中的比重达80%以上(如图4)。

2000~2010年,全市建设占用耕地共计63344.65hm2年均建设占用耕地达5758.61hm2(包括期间重庆三峡库区俺占耕地近2.02万hm2,其中俺没约1.532万hm2,移民迁建占用0.488万hm2)。

②生态退耕及其他途径对耕地保护形成较大压力

重庆市是一个以山地丘陵为主的直辖市,陡坡耕地数量较大,水土流失较为严重,加之又地处三峡库区中心地带,是长江上游重要的生态屏障,生态环境建设与保护的重要性不言而喻。

2000年,重庆市成为全国退耕还林还草的试点省市,开始启动生态退耕工程,确定将25°以上的坡耕地(除梯田外)全部退耕,同时对15°~25°之间且位于生态脆弱地区、水土流失严重、地质灾害频发地区的坡耕地,以及不适宜耕种的耕地实施有计划的退耕还林。

2000~2010年,重庆市共计生态退耕面积达23.50万hm2,年均生态退耕在2万hm2以上,其中2002~2006年是生态退耕的高峰期,尤其是2003年全年共退耕10.26万hm2。

除生态退耕外,农业结构调整(即将部分耕地调整为优质园地、设施农用地和牧草地等)、灾毁(即泥石流、滑坡、洪港等自然灾害毁坏耕地)

及其他也是耕地面积减少的重要途径。

2000~2010年,重庆市农业结构调整减少耕地近3.5万hm2,灾毁减少耕地约0.5万hm2,其他减少耕地近1万hm2。

耕地保护的形势十分严峻(如图4)。

③土地利用粗放,土地资源浪费严重

农村土地耕作重用轻养,为获取高产而大量使用农药和化肥,忽视农家肥和绿肥的施用,导致土壤板结,地力减退。

耕作方式较落后,如农村很多农民仍保留传统的锄耕,重庆市很多地区属于岩溶山区,锄耕较容易引起耕作侵蚀。

农村耕地资源闲臵浪费现象也较严重。

近几年,随着广大内地农民经济意识、开放意识的增强,外出务工人数逐年递增,耕地生产成本高而收益率低这一现实加剧了耕地的撂荒。

这种情况在各区县都普遍存在,大部分青壮年外出打工,剩下的多为老弱病残,投在耕地上的劳动力严重不足;加上

农村人口外迁等原因,一些村社人口停止增长甚至出现人口负增长,造成耕地无人耕种。

5土地潜力分析

5.1农用地的潜力分析

重庆市农用地的潜力主要体现在通过综合整治耕地、整理低产及老龄的果园、整理田间路及田间水利和林网等,增加有效耕地面积,提高耕地质量。

全市通过农用地整理的农用地潜力规模为457307.42公顷,新增耕地潜力为63169.20公顷。

主要分布在渝东南翼。

(见表5)

5.2建设用地的潜力分析

土地复垦是以生产建设活动和自然灾害损毁的土地为整治对象。

全市通过土地复垦的建设用地潜力的主要来源为失去功能的水利设施、闲臵的农村道路用地和废弃的砖瓦窑等。

经分析,通过土地复垦的建设用地潜力规模为4133.58公顷,可补充耕地为2502.76公顷。

主要分布在渝东北翼。

(见表5)

5.3未利用地的潜力分析

未利用地通过土地开发,是在保护和改善生态环境的条件下,以水土资源相匹配为原则,采用工程、生物等措施,科学合理开发宜农未利用地,增加耕地和农用地面积的潜

力。

全市开发潜力的主要来源为滩涂用地、荒草地等。

经分析,全市未利用地通过土地开发潜力规模为54568.77公顷,可增加耕地潜力为43210.71公顷。

主要分布在渝东北翼。