幼儿社会性行为研究

- 格式:doc

- 大小:47.00 KB

- 文档页数:9

摘要家庭教育具有领先性,父母是孩子的启蒙老师,也是终生的老师。

在孩子的成长过程中有着深远的影响,父亲亦或母亲双方缺一不可,两者之间是不可替代的。

随着“男耕女织”到“男主外,女主内”的家庭角色演变,父亲一直充当着经济角色并影响至今。

社会在不断地发展与进步,传统的父权思想与新文化的接踵而至产生了交织。

尽管如此,家庭中一些男性依然面临着现实困惑:究竟如何扮演好一个父亲角色。

家是幼儿接触到的第一个环境,幼儿的社会性行为是通过观察和模仿习得的,而亲社会行为发展的必要条件是良好的亲子关系。

因此本研究旨在探究父亲角色参与对幼儿社会性行为影响。

本研究在搜集大量国内外关于父亲角色参与教养以及幼儿社会性行为的相关文献的基础上,以笔者所在连江县公立园3-6岁幼儿父亲为研究对象,运用问卷调查法、访谈法、观察法了解父亲角色参与的情况以及幼儿社会性行为的发展。

对搜集到的数据进行处理,分析父亲角色参与对幼儿社会性行为的影响。

最后从父亲、幼儿园以及家庭三个方面提出关于父亲角色参与的相关策略,并藉以探讨父亲有效地参与孩子的教养。

关键词:父亲参与; 幼儿; 社会性行为AbstractChild discipline is a leader, parents are the child's first teacher, but also lifelong teachers. Parents play a vital role in their children's lives. A father or a mother is indispensable, and there is no substitute for either. With the evolution of history from "men farming and women weaving" to "men outside, women inside" , the father has been playing an economic role and has affected until now. With the development and progress of society, traditional patriarchy and new culture have emerged one after another.Still, some men in the family face real-life dilemmas about how to play the role of father. Home is the first environment for children.Young Children's social behavior is acquired through observation and imitation, and the necessary condition for the development of pro-social behavior is good parent-child relationship.Therefore, this research is aimed at the influence of father's role participation on children's social behavior.Based on the literature on the influence of father's role on children's social behavior at home and abroad, this study takes the father of 3-6 years old children in Lianjiang County public kindergarten as the research object, through questionnaire, interview and observation, the author found out the situation of father's role participation and the development of children's social behavior. The data were processed to analyze the influence of father's role participation on children's social behavior. Finally, the author puts forward the corresponding strategies from Finally, the author puts forward some corresponding strategies to promote the father's role participation, aiming at the father himself, the kindergarten and the children's family, and discusses the effective participation of father in the upbringing of children.Key words: Paternal involvement;Early Childhood;social behavior目录摘要 (1)Abstract (2)绪论 (5)(一)研究缘起 (5)(二)研究意义 (5)1.理论意义 (5)2.实践意义 (5)(三)研究的目的与内容 (5)1.研究目的 (5)2.研究内容 (6)(四)概念界定 (6)1.父亲角色参与 (6)2.幼儿 (6)3.社会性行为 (6)(五)文献综述 (7)1.关于父亲角色参与的相关文献 (7)2.关于幼儿社会性行为的相关文献 (9)3.关于父亲角色参与对幼儿社会性行为的重要性的研究 (9)(六)研究创新点 (10)一、研究设计 (10)(一)研究思路 (11)(二)研究对象 (11)(三)研究方法 (11)1.文献法 (11)2.问卷调查法 (12)3.观察法 (12)4.访谈法 (12)(四)研究工具 (12)1.父亲角色参与教养问卷 (12)2.幼儿社会性行为量表 (13)3.数据处理 (14)二、研究的现状及问题 (14)(一)研究的现状 (14)1.父亲角色参与教养的现状 (14)2.幼儿社会性行为的现状 (15)(二)研究的问题 (15)三、研究结果 (15)(一)父亲角色参与对幼儿社会性行为的影响 (15)1.父亲角色参与对不同性别以及年龄幼儿差异分析 (15)2.幼儿社会性行为在年龄以及性别的差异分析 (17)3.父亲角色对幼儿社会性行为的影响分析 (18)四、研究结论、建议及不足 (20)(一)结论 (20)(二)建议 (21)1.支持父亲参与,增加父亲参与教养的行为 (21)2.创造机会,增加情感交流 (22)3.重视言传身教,为幼儿做好榜样 (22)(三)不足 (23)1.调查的范围及样本数量 (23)2.被试的主观性 (23)致谢 (23)参考文献 (23)附录一:《父亲角色参与调查问卷》 (26)附录二:幼儿社会性行为调查问卷 (28)绪论(一)研究缘起幼儿期是一个人生命开始的萌芽期,幼儿将会经历几个影响一生的关键期。

大班区域活动中幼儿社会性行为分析与策略跟进的实践研究一、研究背景社会性区域活动是幼儿园课程不可或缺的组成,更为幼儿获得良好情感体验和社会认知提供了积极的平台。

幼儿在区域游戏中自主选择、自主表达、自主建构,不断地尝试、不断地发现、不断地表现,他们通过游戏表达意愿、宣泄情绪、展示能力,是反映幼儿心灵的窗户,是衡量幼儿发展的标尺。

所以,不仅幼儿需要游戏,作为幼儿教育工作者的教师就更需要理解幼儿的游戏,看懂幼儿的游戏行为。

然而,幼儿因为环境、能力、经验等不同,各年龄段的孩子其在社会性发展过程中存在年龄差异,不同年龄段的幼儿对社会性发展的需要也各不相同。

1、对自主的需求主体性是幼儿自身成长发展的重要标志,是个体自我的核心部分,主要表现为自主态度和自主行为。

幼儿进入大班其主体性发展有了显著提高,在区域活动中也是如此。

他们更喜欢玩自己的主题,喜欢按自己的意愿游戏,乐意带着自己的问题在区域游戏中尝试。

若是剥夺了幼儿在活动中的自主权,就会极大地挫伤幼儿游戏的积极性。

2、对合作的需要研究表明学前晚期幼儿出现了有组织的合作游戏。

游戏水平的提高反映着儿童社会交往能力的发展,因此通过观察在游戏活动中的行为表现.有助于我们了解儿童的同伴交往,了解儿童的社会性发展,从而更好的跟进措施促进幼儿社会性的发展。

3、亲社会的需要大班幼儿正处于亲社会行为的初始阶段,对他人需要的关注度在活动中表现显著,他们希望通过自己的努力得到同伴与成人的肯定,也会因此而调整自己的行为以便得到大家的认可。

这在很大程度上促进其社会交往能力的不断提高,摆脱自我中心倾向。

而更好地理解他人的想法和情感是解决冲突、合作及其他社会能力发展的基础。

基于以上,我们将着眼大班幼儿社会性发展的年龄特点,拟定研究方案进行针对性的探究。

二、遵循原则(一)基于需要的目标性原则教师对幼儿的观察应是有目的观察,为更好地对幼儿的行为分析及策略跟进提供依据。

实践中,我们应在指南引领下,深入了解幼儿社会性发展的需要,明确其核心目标,并在目标细化转变成可操作性区域游戏的过程中,观察幼儿在区域游戏活动中社会性发展的达成目标。

幼儿社会性发展教育结构的研究一、研究目的 (一)幼儿社会性发展的性质:所谓幼儿社会性发展就是幼儿在生活中获得初步的社会认知,体验简单的社会情感,学习和扮演简单的社会角色,建立初浅的人际关系的过程,概言之,就是幼儿发展的对社会适应的一个动态过程。

(二)研究幼儿社会性发展的意义社会性发展是幼儿心理发展的重要方面,它对一个人的人格、心理健康、学习、智力发展等具有重要影响。

现代社会所需要的人才,不仅应当具有健康的身体、聪明的智慧、丰富的社会经验,而且更应具有良好的人格、个性品质和社会适应能力。

现在,很多孩子在社会性发展方面存在着严重的问题。

尤其是幼儿在同情心、责任感、自制力、交往主动性、自信心、独立自主性,以及面对困难和挫折的勇气等方面,问题相当普遍、突出。

在我教育见习的两周里,经观察发现,在看到别人摔倒时,有一些孩子只是旁观,或若无其事地走开;有的幼儿对教师和伙伴态度冷淡,不愿参加集体活动;有的幼儿以自我为中心,在集体活动中,事事按自己意愿办,不懂得谦让和与小朋友平等相处等。

通过对幼儿社会性发展的过程、规律及影响因素的探索,为发展心理学及幼儿教育提供理论佐证与依据。

揭示幼儿园教育对幼儿社会性发展的重要作用,引发幼儿园对幼儿全面和谐发展的重视和干预。

寻找在一定教育思想或理论指导下建立起来的比较稳定而有效的幼儿社会性教育的结构框架和活动程序,即向幼儿教育的实践提供女如何确定社会性教育的目标、内容,如何使教育目标转化成教育行为,通过什么途径及手段去促进幼儿社会性发展的等。

(三)文献综述1、幼儿社会性各个因素的发展变化的研究培养幼儿初步形成良好的自我意识,自我意识是幼儿社会性及个性形成的基础。

引导幼儿学习最基本的人际交往规则和技能。

对幼儿而言,人际交往就是学习社会最简单、最基本的交往规则和技能。

从幼儿与成人(主要是父母、教师)、幼儿与同伴、幼儿与人交往中的分享、谦让、合作行为与文明习惯等多方面对幼儿的人际交往进行综合评价。

幼儿社会性发展与教育研究幼儿社会性发展与教育研究引言幼儿社会性发展是指幼儿对周围环境及社会关系的逐渐认知、理解和参与的过程。

它不仅涵盖了幼儿与他人的互动和合作能力,还包括了情感交流、道德意识和社会适应能力等方面。

教育研究在揭示这一过程的发展规律以及教育幼儿社会性方面的有效策略上起着重要作用。

第一部分幼儿社会性发展1. 幼儿的社会认知发展幼儿在3-5岁的阶段开始逐渐意识到自己与他人的差异,能够区分自己和他人的情感和意识。

他们也开始理解和运用一些基本的社会规则和角色。

例如,幼儿会通过角色扮演和模仿他人的行为来了解社会交往的规范和方式。

2. 幼儿的情绪发展在社会性发展过程中,幼儿的情绪表达和调节能力得到了进一步发展。

他们能够更准确地识别和理解自己以及他人的情感,并有能力通过语言交流来表达自己的感受和需求。

此外,幼儿也开始学会合理管理自己的情绪,例如通过与他人互动和娱乐活动来减轻压力和情绪不良的情况。

3. 幼儿的道德意识与行为在幼儿期,道德意识的培养与发展至关重要。

幼儿在和他人互动的过程中,逐渐形成了对善恶、公正和责任的初步认识。

他们能够理解并遵守简单的社会规则,并表现出对他人的关心和帮助。

在家庭和学校的引导下,幼儿逐步形成了与他人分享、尊重他人和合作的道德价值观和行为准则。

第二部分幼儿社会性教育研究1. 社会性教育的重要性幼儿社会性教育的目标是培养幼儿积极参与社会交往、建立良好的人际关系以及有效解决与他人的冲突能力。

这对幼儿的身心发展和个体社会适应具有重要意义。

良好的社会性教育不仅有助于幼儿获得正向的社会反馈,还能促进他们形成积极的自我认知和自我形象。

2. 幼儿社会性教育策略(1)为幼儿营造和谐的社会环境:提供一个安全、包容和支持性的环境,鼓励幼儿与他人互动、合作和分享。

(2)培养幼儿的情绪管理能力:通过情感教育和情绪管理训练,帮助幼儿理解和调节自己的情绪,增强与他人的情感交流和共情能力。

(3)引导幼儿理解和遵守社会规则:通过游戏、故事等方式,教育幼儿理解和遵守基本的道德准则和社会规范。

幼儿同伴关系对幼儿社会性发展的研究1. 本文概述随着社会的发展和教育的进步,幼儿阶段的社会性发展越来越受到重视。

同伴关系作为幼儿社会性发展的重要组成部分,对幼儿的成长具有深远的影响。

本文旨在探讨幼儿同伴关系对其社会性发展的影响,分析同伴关系在幼儿社会技能、情感发展、道德认知等方面的作用,以及如何通过有效的教育干预促进幼儿同伴关系的建立和发展。

本文首先对幼儿同伴关系的概念进行界定,并综述相关理论和研究进展。

接着,通过实证研究,分析幼儿同伴关系的现状及其与社会性发展的关系。

结合研究结果,提出促进幼儿同伴关系发展的教育策略和建议。

本文的研究对于深化幼儿教育实践,提高幼儿社会性发展水平具有重要的理论和实践意义。

2. 文献综述社会学习理论:探讨班杜拉的社会学习理论在幼儿社会性发展中的应用。

心理社会发展理论:分析埃里克森的心理社会发展理论对幼儿社会性发展的解释。

同伴接纳与排斥:分析同伴接纳与排斥对幼儿自尊和自我概念的影响。

冲突解决能力:讨论冲突解决能力在同伴关系中的重要性及其对社会性发展的影响。

个体差异:分析幼儿的性格、性别、年龄等因素如何影响其同伴关系。

环境因素:讨论幼儿园环境、教师支持等外部因素对幼儿同伴关系的作用。

干预策略:综述已知的促进幼儿同伴关系的干预策略,如社交技能训练、情感支持等。

未来研究方向:提出未来研究的可能方向,如长期跟踪研究、跨文化比较等。

在撰写文献综述时,应确保引用的研究是最新和相关的,并且从多个角度综合分析,以形成一个全面的理解框架。

这将为我们接下来的研究提供坚实的理论基础。

3. 研究方法本研究旨在深入探索幼儿同伴关系对幼儿社会性发展的影响。

为此,我们采用了多种研究方法,以确保结果的全面性和准确性。

我们进行了文献回顾,梳理了国内外关于幼儿同伴关系和社会性发展的相关理论和研究成果。

通过文献回顾,我们了解了幼儿同伴关系和社会性发展的基本概念、理论框架和研究现状,为后续研究提供了理论基础。

幼儿同伴关系对幼儿社会性发展的研究一、引言幼儿期是人类社会性发展的重要阶段,也是培养幼儿性格和社交能力的关键时期。

在幼儿同伴关系的互动中,幼儿经历了合作、冲突、友谊等社会性交往,对其社会性发展起到重要影响。

本文旨在探讨幼儿同伴关系对幼儿社会性发展的影响,以及如何培养幼儿良好的同伴关系,促进其社会性发展。

二、同伴关系对幼儿社会性发展的影响1.形成社会意识和集体意识。

通过与同伴互动,幼儿逐渐认识到自己是一个集体中的一员,并学会为集体利益着想。

在团队合作的活动中,幼儿意识到只有与同伴互助合作,才能共同完成任务,这培养了幼儿的社会责任感。

2.发展沟通和交往技能。

同伴关系为幼儿提供了丰富的社交机会,激发了幼儿与他人交流、沟通的欲望。

通过与同伴互动,幼儿学习倾听、表达自己的观点和情感,以及与他人协作解决问题的能力。

3.培养自我意识和自控力。

在同伴互动中,幼儿需要理解和尊重他人的需求和权益,并学会以对方的感受为出发点,培养了幼儿的自我意识和自控能力。

同时,同伴关系的冲突和竞争也促使幼儿学会控制情绪、遵守规则,以及解决问题的能力。

4.培养友谊和情感支持。

同伴关系为幼儿提供了建立友谊关系的机会,通过共同游戏和互动,幼儿能够与同伴建立亲密的情感联系,获得情感支持和安全感。

良好的友谊关系有助于幼儿的情绪发展和心理健康。

三、培养幼儿良好的同伴关系1.提供合适的社交环境。

幼儿的同伴关系建立在稳定的、友好的社交环境中。

学校和家庭应提供充足的时间和空间,让幼儿与同伴进行交流和互动。

2.培养合作意识和技能。

通过组织各种团体活动和游戏,提供合作的机会,以培养幼儿的合作意识和能力。

教师和家长可以引导幼儿学习合作、分享和倾听他人的观点,以及解决冲突的方式。

3.建立情感联系和友谊。

鼓励幼儿主动与同伴交流和互动,通过共同游戏和活动建立友谊。

教师和家长可以为幼儿提供情感支持和安全感,鼓励幼儿与同伴分享喜怒哀乐。

4.教育道德和正面行为。

教师和家长要向幼儿传递正确的道德观念和社会行为规范,引导幼儿尊重他人,理解和关心他人的权益和感受。

幼儿同伴关系对幼儿社会性发展的研究一、引言幼儿期是人类社会性发展最关键的时期之一。

在这个时期,幼儿开始了解和适应社会规范,建立人际关系,并通过与同伴的互动来发展自己的社会技能。

因此,研究幼儿同伴关系对幼儿社会性发展的影响具有重要的理论和实践意义。

二、同伴关系的定义与分类同伴关系是指幼儿与同龄的小朋友之间的互动和关系。

根据幼儿同伴关系的特征和互动方式,它可以分为以下几类。

1.合作互助型关系。

幼儿在共同游戏和活动中互相帮助、合作。

这种关系能够促进幼儿发展良好的合作技能和团队意识。

2.竞争对抗型关系。

幼儿在争夺资源或利益时发生冲突。

合理的竞争对抗有助于培养幼儿的竞争意识和解决冲突的能力,但过度的竞争可能引发消极情绪和攻击行为。

3.信任依赖型关系。

幼儿在彼此之间建立了相互信任和依赖的关系。

这种关系有助于培养幼儿的友谊感和团队合作能力。

4.被动独立型关系。

幼儿在互动中保持独立,不愿意与他人分享或合作。

这种关系可能阻碍幼儿的社会技能发展和同伴关系的形成。

三、同伴关系对幼儿社会性发展的影响幼儿同伴关系对幼儿的社会性发展产生着重要的影响,主要体现在以下几个方面。

1.社会技能的培养。

幼儿通过与同伴的互动学会分享、合作、交流以及解决冲突等社会技能。

在同伴关系的互动中,幼儿不仅可以学会与他人相处的基本规则,还能够开发自己的沟通能力和解决问题的能力。

2.自我认同与自主性的发展。

幼儿在同伴关系中,通过与他人的比较和交流,逐渐建立起对自己的认同感,并发展出独立思考和决策的自主性。

同伴关系对幼儿的自我意识和自信心的培养具有重要的促进作用。

3.情绪管理能力的提升。

同伴关系中的冲突和合作互助都会引发幼儿的情绪反应。

在幼儿与同伴的互动中,他们需要学会管理自己的情绪,适应和调整自己的情感状态。

同伴关系能够让幼儿在安全的环境中体验和理解情绪,并培养他们积极应对和控制情绪的能力。

四、幼儿同伴关系研究的方法与发展趋势研究者们通过多种方法来探究幼儿同伴关系对幼儿社会性发展的影响。

关于幼儿社会退缩性行为的研究摘要】幼儿社会退缩性行为又被称为儿童社交敏感性障碍,其大致症状表现为幼儿对新环境或陌生人产生的恐惧、焦虑情绪和逃避行为达到了异常的程度。

这种心理障碍对于幼儿的人格和个性发展危害性极大,本文即是关于幼儿社会退缩性行为的研究,希望通过本文能够更好的了解什么是幼儿退缩性行为以及如何缓解并解除幼儿的社会退缩性行为。

【关键词】社会退缩性行为、教育方法、幼儿中图分类号:G61文献标识码:A文章编号:ISSN1004-1621(2020)05-039-02一、什么是幼儿社会退缩性行为(一)幼儿社会退缩性行为的定义幼儿社会退缩性行为从广义上来解释是指幼儿在陌生的和熟知的环境中都表现出独自一人通过玩游戏等方式消磨时光,而不愿意参与到社交中去。

这种心理状态又被称作儿童社交敏感性障碍,其大致上分为抑制行为、安静退缩和活跃退缩三种类型。

抑制行为中较为典型的症状表现为,对其他人保持旁观状态,自身则处于无所事事状态,并且幼儿同时伴随着强烈的紧张、焦虑不安、畏惧退缩和局促不安等不良情绪;安静退缩中较为典型的症状表现为,拒绝参加社交活动,喜欢独自一人去探索其他事物,物品对其的吸引远大于其他人对其的吸引;活跃性退缩中较为典型的症状表现为喧闹,暴躁多动并伴随着攻击性,在某些时候还表现出高频率、较为夸张的独自游戏,并且幼儿常伴随着失落感、愤怒和自卑等不良情绪。

在具体诊断中,界定社会退缩性行为幼儿的方法是,对幼儿进行自然观察,若该幼儿单独行为得分高于平均数一个标准差即为社会退缩性行为幼儿。

(二)幼儿社会退缩性行为的产生原因在心理学理论不断进行发展的过程中,心理学家们达成共识并证明了幼儿社会退缩性行为的内部产生原因主要有以下三个原因:第一,幼儿由于缺乏相应的社会交往技能产生社会退缩性行为;第二,幼儿在情绪情感上存在缺陷导致了社会退缩性行为;第三,幼儿由于对社会的认知出现了偏差而出现了社会退缩性行为。

除去幼儿的内部因素,还有外部因素可能导致幼儿社会退缩性行为,主要有以下几种:1.幼儿与其家中长辈尤其是父母的关系,这是影响幼儿心理发展的重要因素。

对我国近二十年来幼儿亲社会行为的研究综述亲社会行为是指有利于他人和社会的一切正向的积极行为,如合作、关心、帮助、分享等。

对亲社会行为的研究一直是研究者关注的焦点。

幼儿期是培养幼儿亲社会态度和行为的最佳阶段,从小培养幼儿形成良好的亲社会行为,对个体以后的社会性发展、人格发展都具有重要意义。

幼儿不但通过可以从他们对别人的善意帮助中受益,更为重要的是学会帮助、分享、合作、安慰和援助的幼儿,对他们以后的社会性发展更是受益匪浅。

正是基于幼儿亲社会行为对幼儿发展的重要性认识,我们从中国知网全文数据库中检索了从1990-2010年近二十年来学者对幼儿亲社会行为的研究概况。

并对检索到的论文进行分析的基础上,指出了当前我国幼儿亲社会行为存在的问题,并根据对指出了未来对亲社会行为研究的发展趋势。

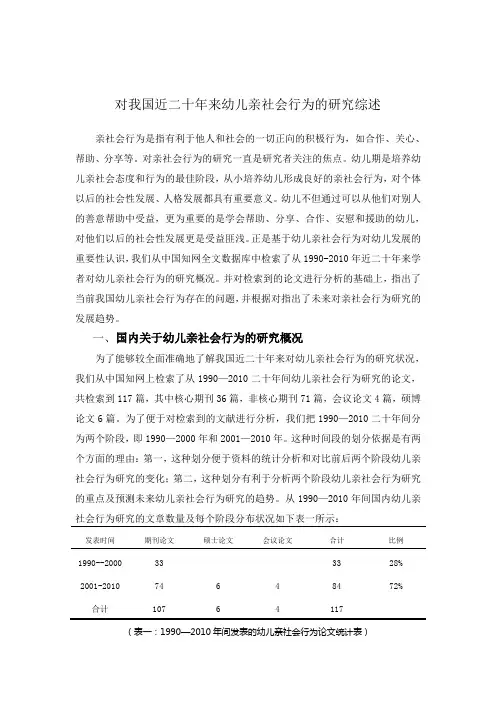

一、国内关于幼儿亲社会行为的研究概况为了能够较全面准确地了解我国近二十年来对幼儿亲社会行为的研究状况,我们从中国知网上检索了从1990—2010二十年间幼儿亲社会行为研究的论文,共检索到117篇,其中核心期刊36篇,非核心期刊71篇,会议论文4篇,硕博论文6篇。

为了便于对检索到的文献进行分析,我们把1990—2010二十年间分为两个阶段,即1990—2000年和2001—2010年。

这种时间段的划分依据是有两个方面的理由:第一,这种划分便于资料的统计分析和对比前后两个阶段幼儿亲社会行为研究的变化;第二,这种划分有利于分析两个阶段幼儿亲社会行为研究的重点及预测未来幼儿亲社会行为研究的趋势。

从1990—2010年间国内幼儿亲社会行为研究的文章数量及每个阶段分布状况如下表一所示:发表时间期刊论文硕士论文会议论文合计比例1990--2000 33 33 28% 2001-2010 74 6 4 84 72% 合计107 6 4 117(表一:1990—2010年间发表的幼儿亲社会行为论文统计表)从表一可以看出,对于幼儿亲社会行为的研究随着社会经济的迅速发展而不断引起学者的重视,特别是从2001—2010年间,有关研究幼儿亲社会行为的文章就多达84篇,占整个总量的72%。

幼儿亲社会行为研究国内外文献综述目录幼儿亲社会行为研究文献综述 (1)(一)亲社会行为 (1)(二)教师的行为 (1)(三)与研究相关的文献综述 (2)1.国内研究现状 (2)2.国外研究现状 (3)参考文献 (3)(一)亲社会行为2010年,郭晓飞[1]在《儿童亲社会行为研究综述》中首次明确指出儿童亲这种社会性的行为被广泛地人们看作为这是一种能够使一个人们在其自身社会经济生活的发展过程中所做的能够充分表现和做出的一种行为符合人们社会上所预期的心理需求和社会要求,并对于他人、群体和整个社会有利的一种行为。

少年儿童的亲情与社会性格和行为教育问题的相关研究已经受到了来自我国少年儿童教育学界及其其他相关领域专业人士的广泛高度重视,并且已经初步取得了十分显著的科学研究成果。

随着当前我国国民经济社会的进一步健康发展,学前教育也愈益地开始受到了社会国家的高度重视,幼儿亲社会行为的发展与幼儿的个性全面发展有着密切的关系,因此对幼儿亲社会行为的研究有着非常重要的实践意义。

余丽丽[2]也曾在《学前儿童亲社会行为研究述评》中明确性地提到了与学前少年儿童这种亲密的社会活动行为不但不仅能够有效帮助学前幼儿的自我心理成长,而且对其往后的完成学业和步入社会家庭生活的自我适应也非常具有重要的教育指导参考价值。

幼儿的亲社会性行为随着年龄增长呈递减趋势,已经有一些研究结果表明,幼儿自发的各种利他性行为,要到3-6岁才可能会开始出现,因此,要抓住幼儿发展的关键期,针对幼儿的分享、助人行为予以强化,促进幼儿亲社会的发展。

(二)教师的行为对高校教师学生行为规范问题的深入研究最初认为可以由克瑞兹[3]1986年所做的研究中看出。

从他那时起,研究者们就通过对各种学校教职工工作人员关于教育培养精良的优秀教师特殊身份和优良品德的有关问题情况进行意见调查,制订并研究提供了设计出来的一份有关培养优秀教师精良身份品德特征的问卷测评和数量表,作为教师培养[1]郭晓飞.儿童亲社会行为研究综述[J].《绍兴文理学院学报(哲学社会科学)》:2010,30(5):33.[2]杨牟茜、余丽丽.学前儿童亲社会行为研究述评[J];早期教育(教科研版);2015,11:1.[3]凌济政.教师课堂教学行为转变研究[J].河南财政税务高等专科学校学报,2013(3):3.1优秀师资的重要参考和其他方法改进优秀教师身份和行为的基础,这也标志着我国高等院校教师身份和行为的研究已经进入了一个更加专业化的阶段。

幼儿同伴关系对幼儿社会性发展的研究幼儿期是一个重要的发展阶段,社会性发展在其中起着至关重要的作用。

同伴关系是幼儿社会性发展的重要因素之一,它在幼儿的交往、合作、共享、学习等方面发挥着积极的作用。

本文将对幼儿同伴关系对幼儿社会性发展的影响进行综合研究。

一、同伴关系与幼儿社会性发展的关系同伴关系是指幼儿在学龄前与同龄伙伴之间建立的亲密的关系。

幼儿在同伴关系中能够理解和维持友谊,通过相互交流和合作,增强自己的社会技能和人际交往能力,提高自己的适应能力。

同伴关系对幼儿社会性发展的影响主要体现在以下几个方面。

1.建立合作关系。

在同伴关系中,幼儿需要学会合作、分享和交流。

通过与同伴互动,幼儿能够感知和理解他人的需求,逐渐学会妥协和共享。

这种合作关系的建立有助于培养幼儿的社会责任感和团队精神。

2.发展友谊。

同伴关系提供了一个交流和亲近的机会,幼儿可以在这里建立和维护友谊。

友谊对幼儿的社会情感发展至关重要,它能够让幼儿感受到他人的支持和关心,增强他们的自尊心和自信心。

3.学习社会规范。

在同伴关系中,幼儿需要遵守一些基本的社会规范,如尊重他人、追求公平、分享和协助等。

通过与同伴一起玩耍和学习,幼儿能够养成良好的行为习惯和规范,提高自己的行为准则和道德水平。

4.探索身份认同。

同伴关系有助于幼儿认识自己,理解自己的特点和优点。

在同伴间交往中,幼儿可以展示自己的个性特征,获得他人的认同和尊重。

这对于幼儿的情感发展和自我认同有着重要的影响。

二、同伴关系对幼儿社会性发展的影响因素同伴关系对幼儿社会性发展的影响与多种因素相关,主要包括家庭环境、幼儿园环境、个体差异和社会文化等。

1.家庭环境。

家庭是幼儿最早接触的社会环境,家庭环境对于幼儿社会性发展至关重要。

家庭中的亲子关系、父母的教育方式和家庭氛围会影响幼儿社交行为和社会技能的培养。

温馨和谐的家庭环境有利于幼儿积极参与同伴关系的建立。

2.幼儿园环境。

幼儿园作为幼儿社会化的重要场所,对于幼儿同伴关系的发展起着关键性的作用。

幼儿亲社会行为现状及其影响因素一、本文概述本文旨在深入探讨幼儿亲社会行为的现状及其影响因素。

亲社会行为,指的是个体在社会交往中展现出的关心、帮助、分享和合作等积极行为,对于幼儿的社会化进程和人格形成具有重要意义。

本文将首先概述幼儿亲社会行为的基本特征,包括其表现形式、发展阶段以及普遍存在的行为模式。

随后,我们将分析影响幼儿亲社会行为发展的主要因素,包括家庭环境、幼儿园教育、社会文化等。

通过深入探讨这些因素如何与幼儿亲社会行为相互作用,我们期望能够为家长和教育工作者提供有针对性的指导建议,促进幼儿亲社会行为的健康发展。

二、幼儿亲社会行为现状分析在当今社会,幼儿亲社会行为的培养越来越受到家长和教育者的重视。

亲社会行为是指个体在社会交往中表现出来的一系列积极、友好的行为,如分享、合作、助人、安慰等。

这些行为不仅有助于个体在社会中建立良好的人际关系,还对其个人的心理健康和社会适应能力产生积极影响。

然而,通过对当前幼儿亲社会行为的观察和分析,我们不难发现存在一些亟待解决的问题。

部分幼儿表现出较弱的亲社会行为倾向,他们在与同伴互动时缺乏分享和合作的意愿,甚至在面对他人的困难时表现出冷漠或回避的态度。

幼儿亲社会行为的发展水平参差不齐,有的幼儿已经能够主动帮助他人,而有的幼儿则需要在外界的引导和鼓励下才能表现出亲社会行为。

造成幼儿亲社会行为现状的原因是多方面的。

家庭环境是影响幼儿亲社会行为的重要因素之一。

父母的教养方式、家庭氛围以及家庭中的兄弟姐妹关系等都会对幼儿的亲社会行为产生深远影响。

例如,民主型父母更倾向于鼓励幼儿参与家庭活动,培养他们的合作和分享意识;而专制型父母则可能抑制幼儿的亲社会行为,导致他们在与人交往时显得退缩和畏缩。

社会环境也是影响幼儿亲社会行为不可忽视的因素。

幼儿生活的社区、幼儿园等社会环境中的文化氛围、教育理念和同伴关系等都会对他们的亲社会行为产生潜移默化的影响。

例如,一个注重合作和分享的幼儿园环境更有可能培养出具有亲社会行为的幼儿。

幼儿亲社会行为影响因素及对策研究亲社会行为是个体社会性的一个重要组成部分,是在社会化过程中形成的。

促进幼儿亲社会行为发展,将有助于幼儿更好地适应社会,成为身心俱健的社会栋梁,为幼儿的终生发展奠定扎实的情商基础,也有利于学校素质教育实践的深入发展。

因此,基于上述原因我们进行幼儿亲社会行为影响因素的研究势在必行,促进幼儿亲社会行为发展,使他们能在未来充满竞争的社会中获得生存的空间,赢得更好发展。

一、影响幼儿亲社会行为的因素(一)生物因素首先是激素的作用。

目前一些研究证明,攻击性行为倾向与雄性激素的水平有关。

不仅人类如此,在关于动物的研究中也发现,雄性动物在受到威胁或被激怒时,比雌性更容易发生攻击性行为。

这可以在一定程度上解释男女儿童在攻击性上的性别差异。

其次是遗传基础。

在漫长的生物进化历程中,人类为了维持自身的生存和发展,逐渐形成了一些亲社会性的反应模式和行为倾向,如微笑、乐群性等等。

这些逐渐成为亲社会行为的遗传基础。

再次是个体气质差异也对幼儿的亲社会行为有着影响。

幼儿从其出生之日起便开始与周围环境相互作用。

父母和其他成人对他们的特别的抚育方式,也决定着他们自己在交往中采用的具体的行为方式。

(二)环境因素。

1、社会环境因素。

(1)社会文化传统社会文化传统对于幼儿社会行为的影响主要体现在:不同国家和地区对攻击性行为的态度有程度上的差异,如有的极端反对和抵制攻击性行为,有的则对攻击性行为比较宽容。

(2)大众传媒对教育和社会的意义而言,一种媒体的优点可能是另一种媒体的缺点,如果我们能综合运用各种传媒的优势,加上儿童传媒使用过程中父母积极的中介作用,就能使传媒在促进儿童亲社会行为形成方面起到更大的作用。

2、家庭环境因素。

幼儿(一般都是独生子女)在家庭中是父母的唯一宝贝,他们整天与父辈、祖辈交往、只有亲子、亲孙的纵向关系,而无兄弟姐妹的横向关系。

在这种家庭结构里,极易造成幼儿形成“自我中心” 的意识,养成“小霸王”、“小公主”的娇纵性格。

幼儿社会性行为培养教案主题:幼儿社会性行为培养教案现代社会的发展对人们的社会性行为提出了更高的要求,早期幼儿的社会性行为培养成为家庭和教育机构关注的重点。

本文将围绕幼儿社会性行为培养展开,提出一套综合性的教案,通过情感互动、角色扮演、合作游戏等方式,主动引导幼儿学会倾听、友善、分享等社会性行为,培养其良好的社会适应能力。

一、认识幼儿社会性行为的重要性幼儿社会性行为是指幼儿在与他人相处的过程中所表现出的关爱、合作、分享等积极的行为。

良好的社会性行为对幼儿的个人成长和发展具有重要的意义。

它有助于幼儿建立积极的人际关系,培养友善、互助、合作的价值观念,提高解决问题的能力等。

二、创建友善的社会环境为了培养幼儿的良好社会性行为,首先需要创造一个友善的社会环境。

教师应当积极维护良好的师生关系,注重学生之间的友善互动,营造出一个亲和力强、温馨和谐的班级氛围。

三、情感教育的重要性幼儿的社会性行为与情感息息相关,因此情感教育是培养幼儿社会性行为的重要内容。

教师应通过亲子关系、友谊、爱心等话题开展情感教育,增进幼儿之间的感情交流,增强幼儿的情感认知和情绪调节能力。

四、倾听的艺术倾听是培养幼儿社会性行为的关键技能之一。

教师可以通过讲故事、听音乐等方式,培养幼儿的倾听意识和技巧。

同时,教师也应该成为一个倾听者,尊重幼儿的表达,激发幼儿的自信和积极性。

五、培养合作意识合作是幼儿社会性行为的重要组成部分。

教师可以通过分组活动、合作游戏等方式,引导幼儿学会团队合作、共同努力的意识,并培养幼儿的沟通、协调和解决问题的能力。

六、角色扮演的训练角色扮演是培养幼儿社会性行为的有效方法之一。

通过扮演不同角色,幼儿能够体验到他人的感受和需求,培养共情能力,从而更好地理解和尊重他人。

七、分享的乐趣分享是幼儿社会性行为的重要表现形式。

教师可以通过分享故事、玩具等方式,引导幼儿学会分享的乐趣和快乐,培养其与他人分享的习惯和价值观。

八、培养自我控制能力自我控制是良好社会性行为的重要支撑。

幼儿社会性行为研究摘要:个体社会性发展也就是个体社会化的过程,它是指个体与社会相互作用中,通过学习和内化社会文化,逐渐形成适应该社会的行为方式,履行该社会所期待的角色行为,发展自身社会性的过程,是个体从自然人转化为符合该社会要求的合格社会成员的过程。

个体社会性发展贯穿于人的整个一生。

在人生的不同阶段,社会性发展的任务和内容不同。

幼儿的社会性发展是指幼儿在与社会环境的相互作用下,了解与初步掌握社会规范,逐渐掌握社会生活技能,处理人际关系,发展自主性,逐渐适应社会生活的心理发展过程。

它是幼儿整个心理发展中的一个重要组成部分,随着我国幼教改革的深入发展,广大幼教工作者已普遍树立起幼儿全面、整体发展观,过去那种偏智力轻社会性发展的做法已大大减少。

于是对幼儿社会性发展的研究逐渐成为我国幼教领域的热门课题。

在对幼儿社会性发展特征和规律进行不断深入探索的同时,广大幼教理论工作者和实践者已清醒地认识到掌握幼儿社会性发展评价方法的重要性。

关键词:幼儿社会性行为研究一、幼儿社会性发展评价的含义及价值幼儿社会性发展评价是幼儿发展评价的组成部分。

它是根据幼儿社会性发展的目标,运用教育评价的理论和方法,对幼儿社会性发展进行有目的有计划的价值判断的过程。

其评价的范围可以是幼儿整个社会性发展的全貌,也可以仅是幼儿社会性发展的某个侧面,如幼儿的分享和互助行为、择友标准、道德判断、自我评价等问题。

对幼儿社会性发展进行评价具有十分重要的理论意义,它通过研究揭示幼儿社会性发展的规律、年龄特征、发展趋势、个别差异以及影响幼儿社会性发展的因素,为学前心理学和学前教育学提供理论依据。

同时有利于教师针对幼儿社会性发展特征和本班幼儿实际制订幼儿社会性发展的具体目标,因材施教;还有利于家园结合共同促进幼儿社会性的健康发展。

因而其实践意义也是明显的。

二、幼儿社会性发展的主要评价内容幼儿社会性发展的评价内容十分广泛丰富,概括起来,主要有以下内容:(一)自我系统的发展,包括:自我认识、自我评价、自我调节(如主动性、独立性、自制力、坚持性等)、自尊心、自我价值感、成就感、好胜心、自信心等、性别角色社会化等。

(二)情绪情感的发展,包括一般情绪状态、情绪情感的表达与控制、同情心、好奇心、兴趣等。

(三)社会交往的发展,包括交往态度、交往能力(合作、分享、互助、解决冲突等)、人际关系(亲子关系、同伴关系、幼儿与教师的关系等)。

(四)品德发展,包括道德认识、道德情感、道德行为等。

三、幼儿社会性发展的评价方法(一)观察法观察法是指教师或评价人员在自然状态下有目的、有计划地对幼儿社会性行为进行直接观察,从中获得评价资料的方法。

由于幼儿的社会性发展主要表现在其社会性行为上,因此观察法是幼儿社会性评价中最普遍使用的方法。

它特别适合幼儿教师通过日常教育活动搜集幼儿社会性发展的有关信息。

例如教师可在幼儿的游戏和自由活动时间里,观察幼儿的结伴关系、分享、互助行为、攻击行为等方面的表现。

观察幼儿的社会行为可根据不同的目的而选择相应的种类,其中,时间抽样法和事件抽样法是较常用的方法。

前者是指在规定的时间单位内进行观察,对观察内容进行分类或记分。

如每天观察某些幼儿在30分钟游戏时间里分别有几次互助行为或攻击行为。

后者是观察者事先确定观察目的,选择某种或某类事件作为观察目标,在观察中等待该种事件的发生并仔细观察事件全过程的方法。

运用观察法时应注意以下问题:1.要创造自然的观察环境和气氛。

评价者不应干预和限制幼儿的活动,要尽量避免被幼儿发觉评价者的观察意图,以防止幼儿出现紧张及其它不自然的心理状态,保持观察结果的真实性。

2.观察目的要明确。

评价者应始终明确每次观察的任务和目的,要选择与观察目的有关的行为和重要事实进行记录。

3.观察记录要真实、精确,并且不能忽视当时引发幼儿行为的环境、条件等变量。

4.幼儿的社会性行为往往因环境和客观因素的影响而发生变化,因此,要注意避免由偶发行为得出结论。

观察法的优点是得到的材料比较真实,但由于没有控制条件,有时并不能完成观察任务。

(二)情景测验法情景测验法是指在教育实际中,按照研究目的控制和改变某些条件,将幼儿置于与现实生活场景类似的情景中,由教师观察在该特定情景中幼儿社会性行为的方法。

如为研究幼儿的分享行为,教师故意安排几组玩具有限的主题游戏,然后在游戏中观察幼儿的分享行为。

此外,还可以用语言或图片等方式向幼儿提供问题情景,让幼儿判断或解答。

研究者在使用情景测验法时应注意:1.应尽量使幼儿处于自然状态,以求得评价资料的真实性。

2.所设计的情景应尽量与幼儿的日常活动情景相似,应是幼儿感兴趣的活动。

3.设计和选择最适合于研究所需了解的幼儿某一方面发展的活动或问题情景。

情景测验法的优点是可与幼儿园教育活动相结合,教师既可控制实验条件,幼儿又处于自然情景中,因而可以观察到幼儿的自然表现。

但应注意幼儿在一定情景下的行为反应,不能完全作为幼儿在其它测验和生活情景中行为的精确预测。

(三)谈话法谈话法是主试通过与幼儿面对面的交谈搜集幼儿社会性发展资料的方法。

谈话可以是纯语言的,也可结合图片、图画故事等进行。

如在研究儿童道德判断时,皮亚杰使用的“对偶故事法”和科尔伯格使用的“两难故事法”均是谈话法。

又如为了查明幼儿心目中的“好孩子”标准,研究者可拟定这样的谈话内容:(1)什么样的孩子才是好孩子?(2)你认为谁是班里的好孩子?为什么?使用谈话法时应注意:1.谈话应有明确的目的,且始终围绕目的进行。

2.谈话内容在幼儿生活范围内,提问简单易懂。

3.情景应自然,研究者态度应亲切自然,以避免幼儿情绪紧张。

4.谈话记录应在谈话后追记或把录音机放在幼儿看不到的地方。

谈话法的优点是能比较快捷地了解幼儿社会性发展中某些难以表现出来的认识同题,为全面评价幼儿社会性发展提供丰富资料。

(四)问卷调查法问卷调查法是指由评价者根据评价目的,向幼儿家长发放问卷调查表,请他们提供关于幼儿在家庭中社会性表现的书面材料的方法。

由于幼儿的社会性行为在不同条件下往往有不同表现,而家庭又是幼儿生活的重要环境,孩子在家中的表现没有掩饰,因此,为了全面客观地评价幼儿的社会性发展,研究者必须有家长的配合。

运用问卷调查法时应注意:1.向家长说明问卷意图,消除家长顾虑,以最大限度地得到真实信息。

2.问卷内容应紧紧围绕研究目的,提问应简明易懂。

3.回答的方式力求简便,目的在于既不增加家长负担,又便于统计。

问卷调查法由于可在短时间内获得大量的评价信息,其问卷内容可较广泛涉及儿童的社会性行为,因而可作为了解幼儿社会性发展的重要参考。

但在分析时要注意排除部分家长因素质不高,不能正确理解所提问题而导致的不正确回答。

(五)社交测量法社交测量法指研究者通过某种特定方法以了解某一特定团体的社交结构以及该团体内人际交往模式的方法。

它主要是用于测量人际交往的一种方法,其主要作用在于可了解某一团体内的人际交往状况、结构以及各成员在该团体中的地位。

这种方法有多种不同形式,如提名法、猜人测验、社会关系量表等。

据研究,适用于学前儿童同伴关系的社交测量法主要有:1.提名法。

提名法是社交测量法中最主要、最常用的方法。

具体的操作法是让每一被试根据某种标准(如最喜欢和谁做好朋友或最不喜欢和谁做好朋友?为什么?),从同伴团体中选出若干名成员(一般为3—5名)。

标准可以是正反两方面,最后对提名结果进行统计分析,找出幼儿班集体的社交结构。

同时,还需要对幼儿的择友标准进行分析,以查明不同年龄班幼儿择友标准的变化。

用提名法获得的分数包括同伴接受分和同伴拒绝分,同伴接受分越高,说明在同伴关系中的地位越高;同伴拒绝分越高,则说明在同伴中地位越低。

2.配对比较法。

此方法指向被试提出某种标准,并将同伴配对呈现在被试面前(可以是名字或照片),让被试对每一对同伴作出比较和选挥。

指导语为:“这两个小朋友中你最喜欢和谁玩?为什么?”标准同样可以是反面的。

经过配对比较后,可计算出某一儿童被接受和被拒绝的次数分数。

该方法的优点是团体中每个儿童均有机会获得比较。

缺点是费时长。

3.同伴评定法。

同伴评定法是指通过较直观的方法,让幼儿对同伴的被欢迎和被拒绝程度作出评价。

具体操作方法是:事先准备好三个盒子,每个盒子上面贴上代表不同表情的脸谱(快乐的、中性的、悲伤的),它们分别代表不同的分数,如1、2、3分。

让幼儿把自己最喜欢的、最不喜欢的、一般的朋友分别放入相应的盒内,最后统计出每个幼儿在班集体中受欢迎和被拒绝的分数。

此方法的优点是花费时间少,幼儿感兴趣,能较全面地反映出每个幼儿在集体中的地位,缺点是易忽视了解幼儿择友的标准,运用时应避免出现这种情况。

社交测量法的优点是能在比较短的时间内得到较多的幼儿同伴关系、同伴交往情况的信息,了解到不同年龄班幼儿的社会结构和择友标准的发展特征,为教师的教育提供重要的参考。

如对那些处于班集体中较边缘地带的幼儿,教师应引起重视并及时了解原因,找出对策,使其尽快回到班集体的怀抱中。

同时,由于幼儿之间接触较频繁,相互观察了解机会多,每个幼儿都参与评价与被评价,因而得出的结果比较真实可靠,从而避免由于受成人观点的影响而造成的主观偏见。

但在使用此方法时必须注意,社交测量法只能提供儿童被同伴接受和拒绝的信息,而不能解释其它因果关系。

还由于幼儿年龄小,在作判断时易受情景或某一特定事件的影响,因此在作分析和结论时,还应与其它研究方法相结合。

综合以上幼儿社会性发展的评价法,不难发现各有其自己的特点,研究者应根据具体的研究内容选择相应的方法,必要时,应多种方法同时使用,以提高研究的信度和效度。

此外,对幼儿社会性发展的评价还应结合不同年龄阶段幼儿认知发展的特征进行。

每个人都出生在属于一定的国家、民族和社会的家庭里,他(她)属于这一环境的一个个体。

初生的个体不能独立地认识世界。

每一个个体,从婴儿时起就不断地处于他的父母、老师、同伴以及其他人的影响之中。

个体从属于社会的团体(家庭、幼儿园、学校等等),凭借着言语,在同父母、老师、同伴及其他人的交往过程中,个体不断掌握包括语言在内的人类的社会知识、经验,以及为各个国家、民族、社会和家庭所要求的行为规范和价值观念。

这就是野蛮人向文明人转化的过程,就是从自然人(生物的实体)向社会人转化的过程,这就是人的社会化。

人的社会化伴随着生命的始终,这个过程是随着人的生理、心理的成熟,以及人们社会生活的深化而逐步深化的。

从人的社会化观点来看,一个人要成为社会人,应接受四个方面的教育,即基本生活技能、基本生活规范、社会生活目标、社会角色的扮演。

人在社会中生活,首先要掌握社会生活的基本技能,这是人从一出生就已经开始的学习活动。

从吃饭到穿衣,从坐、立到行走,新生婴儿都要一样一样地学习,这是人的自理生活技能。