新制度经济学之产权理论共86页文档

- 格式:ppt

- 大小:8.70 MB

- 文档页数:86

新制度经济学第四章产权理论产权理论是新制度经济学的核心理论之一,它对经济制度及其效率产生了深远的影响。

本文将以产权理论为主线,对第四章《产权理论》进行深入探讨。

产权是指一种特定的社会关系,它规定了资源和收益权的归属和使用方式。

产权的存在对于经济活动的进行至关重要,不仅决定了资源的配置和经济权益的分配,还直接影响着企业的组织效率和创新能力。

因此,理解产权的性质、特征和变迁对于实现经济效益最大化和强化企业竞争力具有重要意义。

在新制度经济学中,产权理论主要关注以下几个方面:产权的定义和性质、产权的决定因素、产权的变迁以及产权的制度设计。

首先,产权的定义和性质是理解产权理论的基础。

新制度经济学认为,产权是一种特定的权限,它规定了资源的使用方式和经济权益的归属。

在市场经济中,产权可以分为私有产权和公有产权。

私有产权是指资源和收益权归个人或企业所有,公有产权则归国家或集体所有。

私有产权具有明确的界定、完整的权益和自由的流转特点,而公有产权则具有权力集中、界定不清以及权益不明确等问题。

其次,产权的决定因素是影响产权性质和变迁的核心因素。

产权的决定因素主要包括所有权、承受成本和交易成本。

所有权决定了资源和收益权的归属,是产权制度的基础;承受成本是指个体为获取和保护产权所付出的成本,其高低决定了个体对产权的保护程度;交易成本是指在产权交换过程中所付出的成本,包括信息获取成本、协调成本和执行成本等。

这些因素相互作用,共同决定了产权的性质和效率。

第三,产权的变迁是产权理论中一个重要的议题。

产权的变迁是指产权在不同历史时期和社会经济条件下的变动和演变。

产权的变迁对经济效率和社会福利产生着重要影响。

例如,从集体产权向私有产权的转变可以降低资源的浪费和提高生产效率,而从私有产权向公有产权的转变则可能增加政府对经济的干预,导致资源的低效配置。

因此,深入理解产权变迁的规律和机制对于推进经济和提高经济效率非常重要。

最后,产权的制度设计是产权理论的一个重要内容。

新制度经济学——产权理论引言新制度经济学是对主流经济学的新兴流派,其基本观点是经济行为者与制度之间互动的重要性。

产权理论作为新制度经济学的重要支柱之一,探讨了产权在现代经济制度中的作用和属性,认为产权变迁是经济制度变迁和经济效率提高的重要动因。

本文将介绍产权的定义、分类及其在现代经济制度中的作用。

产权的定义产权是指对经济物品或资源的控制权或支配权,包括所有权、使用权、支配权和许可权等。

产权是经济学的基本概念之一,它与资源配置和收益分配密切相关。

经济活动无论是市场经济还是计划经济,都离不开产权的约束和规制。

产权的分类产权可以按照属权者、资源性质、产生方式、使用方式和应用对象等方面进行分类。

1.按属权者分类:•私有产权•政府产权•公有产权•集体产权2.按资源性质分类:•自然资源产权•人力资源产权•知识产权•资本产权3.按产生方式分类:•创造性产权•转移性产权•附着性产权4.按使用方式分类:•产权的授权使用•产权的合作使用•产权的控制使用5.按应用对象分类:•生产要素产权•商品与服务产权•生态资源产权产权的作用产权是现代经济制度不可或缺的组成部分,它在市场经济中具有重要的作用。

产权的作用主要包括以下几个方面。

1. 产权在资源配置中起决定性作用在市场经济中,资源配置主要通过市场机制来实现,而产权是市场交易的重要依据,不同的产权关系决定了不同的资源配置结果。

私有产权所形成的产权关系使资源的使用者对自己的资源承担责任,同时对资源收益享有所有权。

在产权明晰、权责分明的制度下,资源的配置优化,促进了经济的发展。

2. 产权在创新中发挥重要作用知识产权是创新的重要保护机制,它刺激了人类的创造力和创新思维,为经济发展提供了源源不断的动力。

在现代经济制度中,专利法、版权法等法律法规的出现,鼓励了知识创新和产业升级,促进了科技进步和经济发展。

3. 产权促进了财富的创造和积累产权关系的形成保护了企业的利益,鼓励企业进行创新和投资,进一步提高生产效率,增加了财富的创造和积累。

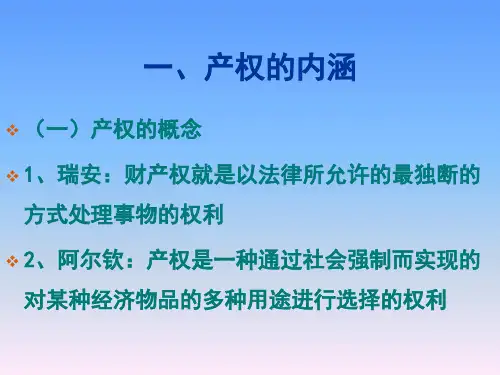

第四章产权的基本理论第一节产权的含义、构成与类型第二节产权的属性与功能第三节产权的起源与保护第四节产权安排的多样性及其效率第一节产权的含义、构成与类型一、产权的含义二、产权的构成三、产权的类型回目录一、产权的含义(一)产权的含义(二)产权的客体——财产(三)产权与产权制度的关系(一)产权内涵的界定对产权的本质特征,新制度经济学家做出过不少的界定。

大体上可以将这些界定分为两类,其中,一类是从人与财产的关系的角度进行界定,另一类是以财产为基础从人与人的关系的角度进行界定。

(一)产权内涵的界定一个被罗马法、普通法、马克思和恩格斯以及现行的法律和经济研究基本上同意的产权定义为:产权不是指人与物之间的关系,而是指由物的存在及关于它们的使用所引起的人们之间相互认可的行为关系。

(二)产权的客体——财产 1.财产的概念。

财产是与主体相分离或相对分离、能够被人们拥有、对人们有用的、稀缺的对象,是人们建立产权关系的客观基础。

2.作为财产必须同时具备四个条件:①必须是独立或相对独立于主体(人或人的群体)的意志而存在的对象。

②必须是能够被人们所拥有并被人们所控制和利用的对象。

③必须对人具有使用价值。

④必须具有稀缺性。

3.财产的不同分类按形态来划分,财产可分为物质形态和非物质形态的财产。

按使用方式来划分,财产可以分为生产性财产和非生产性财产。

按可变动性来划分,财产可区分为动产和不动产。

按对象形成的方式来说,财产可分为自然形成的财产和劳动创造的财产。

按照物品本身的消费方式的不同可以将财产(物品)分为私人物品、公共物品和俱乐部物品等。

(三)产权与产权制度的关系产权的本质是人对财产的一种行为权利,这种行为权利又体现了人们之间在财产的基础上形成的相互认可的关系。

人们在财产的基础上形成的这种关系总是离不开产权制度的维系,有产权关系必然存在产权制度。

所谓产权制度,不过是制度化的产权关系或对产权关系的制度化,是划分、确定、界定、保护和行使产权的一系列规则。

制度经济学产权理论制度经济学产权理论产权即财产权利,是财产权的泛称?由于人们研究侧重点和视角不同,对它的内涵与外延存在不同的理解?产权,作为现代市场经济理论的重要组成部分,经济学家越来越重视相关理论在经济发展与运行中的作用,它已是市场经济发展过程中不可回避的话题。

制度经济学产权理论20世纪60年代以来,经济学最为引人瞩目的发展之一就是新制度经济学的出现和发展,而产权问题的产生也可追溯到这个时期。

1991年诺贝尔经济学奖获得者科斯最早提出了产权存在的必要,其后继者,如德姆塞茨、诺思等又对产权进行了更深入的探讨。

本文即将重点讨论产权问题的提出及其相关发展。

一、产权问题的提出制度经济学以研究制度本身的产生、演变及制度与经济活动的关系为主,研究或倾向于制度与分配的关系, 或倾向于制度与经济增长、资源配置的关系。

制度经济学在发展过程中也形成了不同流派,新制度经济学与旧制度经济学不同,在于它从现实问题谈起,扩展了以往经济学的基本假设,它们都强调制度的重要性,新制度经济学使得经济理论对现实有了更强的解释力。

新制度经济学把对产权安排与资源配置效率之间的关系作为研究对象。

产权理论作为新制度经济学的主要内容之一,科斯是其创始人和领袖,在他的《企业的性质》、《社会成本问题》等文章中体现了他对产权的理解。

在科斯发表《企业的性质》一文前,经济学家一直认为:经济体制是自行运行的,生产要素受到价格支配而得到良好配置。

科斯由此提出质疑:如果价格支配是完美的,那如何解释企业的存在呢?又何须企业家发挥协调者的作用?鉴于现实和理论的差异,科斯尝试给出解释。

科斯认为:“建立企业有利可图的主要原因似乎是,利用价格机制是有成本的。

”而通过建立企业,不仅可以“签订一个较长期的契约以替代若干个较短期的契约,那么,签订每一个契约的部分费用就将被节省下来”,而且“通过形成一个组织,并允许某个权威(一个“企业家”)来支配资源,就能节约某些市场运行成本”,并且“有管制力量的政府或其他机构常常对市场交易和在企业内部组织同样的交易区别对待”。