颅脑病变MRI诊断--基础

- 格式:ppt

- 大小:35.04 MB

- 文档页数:160

颅脑MRI检查操作规范一、检查前准备①检查前询问病史,查阅患者现有的检查资料,仔细核对申请单,明确检查目的和要求;②对婴幼儿及躁动的患者,需由申请检查医生给予一定剂量的镇静药;③患者进入检查室前应除去随身携带的金属物品、磁性物品、通讯器材并妥善保管;铁质担架、轮椅等禁止推入扫描室;④患者耐心解释扫描时所产生的噪声,给患者提供听力保护帮助,并且强调在扫描过程中不能随意运动,平静放松,若有情况及时与检查人员联系;⑤危重患者检查时需有临床医生陪同。

二、适应证及禁忌证相对其他影像学方法,MRI对于颅脑疾病的诊断具有独特的优势,几乎所有的颅脑疾病均可进行MRI检查。

颅脑MRI检查的禁忌证包括:①装有心脏起搏器者;②颅脑手术后留有脑动脉夹者;③体内有金属置入物者,如金属关节、弹片及眶内异物等;④妊娠3个月以内的早孕患者。

三、线圈选择及患者的体位选用头部专用线圈,并将其安装在磁体一端的床面线圈槽内,方向应与人体长轴一致。

采用标准头部成像体位,仰卧位,头先进,双手置于身体两侧,人体长轴与床面长轴一致,头置于头托架上,使两侧眼裂连线位于线圈横轴中心对准“+”字定位灯的横向连线,头颅正中矢状面尽可能与线圈纵轴保持一致并垂直于床面,对准“+”字定位灯的纵向连线,以自然的头颅收仰程度在患者体位尽可能舒适情况下保证左右对称,头部两侧加海绵垫以固定头部防止运动。

由于婴幼儿头颅较小,需在他们的枕部和颈部加软垫,以确保患者头颅中心与线圈中心相一致。

对于颈短、肥胖的患者,背部加软垫,使头颅尽量伸入线圈中心。

对于患有颈项强直、颈椎骨折等强迫体位的患者,应采用患者的自然体位,并加以固定。

驼背的患者应根据具体情况采用背部加垫、侧卧等方法。

对神志不清的患者应将其头部放置成侧位,以防呕吐物堵塞呼吸道,并要求有陪同人员。

四、扫描方位颅脑常规扫描方位包括横轴面、矢状面及冠状面,应首先用快速三维定位成像序列,同时获得以磁场中心为FOV中心的横轴面、矢状面、冠状面定位像。

30种颅脑疾病MR诊断经典总结正常脑MRI——正常脑组织在MRI像上,灰⽩质界限清楚,在T1WI上⽩质信号⾼于灰质,在T2WI上灰质信号⾼于⽩质,各脑叶,脑沟,脑裂,脑池及脑室形态⾃然,⽆变形及增⼤或缩⼩,各中线结构居中。

脑⾎管疾病——脑梗死MRI平扫缺⾎性脑梗死表现为⽚状或扇形长T1长T2信号,可伴有不同程度的占位效应,出⾎性梗死则表现为病变区内含合并短T1信号,增强扫描梗死早期可见病变区内动脉强化影象,亚急性期则出现脑回样强化,陈旧性梗死⼀般⽆强化,腔隙性梗死则表现为⼩斑点样长T1长T2信号,⼀般⽆需要做增强扫描。

病例1:缺⾎性梗死脑梗死的部位,形态,平扫信号特点及增强扫描所见是诊断本病的主要依据。

⼤⾯积梗死合并脑⽔肿或脑肿胀时可产⽣显著的占位效应,甚⾄可以引起中线移位,不可误认为脑肿瘤。

病例2:出⾎性脑梗死出⾎性梗死是在缺⾎性梗死基础上因在灌注发⽣的梗死区内出⾎,因此,其主要MRI表现为在⽚状长T1长T2信号中出现出⾎信号,其内的出⾎信号在急性出⾎⼀般为短T1短T2信号,亚急性期出⾎为短T1长T2信号。

病例3:多发腔隙性脑梗死腔隙性脑梗死为深部脑组织的⼩⾯积梗死,好发部位为基底节,丘脑,脑⼲,⼩脑及脑室旁⽩质区。

应写清病灶的部位,⼤⼩,数⽬,鉴别诊断时应注意与脑⾎管周围腔隙相鉴别。

颅内出⾎颅内出⾎在MRI检查中除具有CT的⼀般形态学表现外,主要表现为出⾎信号的不同,在出⾎信号⽅⾯,超急性期T1WI呈等或稍低信号,T2WI呈现⾼信号,T1WI呈现低信号或中⼼呈现低信号,周边⾼信号,T2WI呈现低或极低信号,亚急性期T1WI和T2WI均表现为周边⾼信号,中⼼低信号;慢性期T1WI和T2WI均为⾼信号,T2WI⾼信号周围可见含铁⾎黄素沉积的⿊边;残腔期T1WI呈现低信号,T2WI呈现极低信号。

脑出⾎周围⽔肿呈现长T1长T2信号,有⼀点需要说明,在疾病分类上⼤多数作者将硬膜下,硬膜外及蛛⽹膜下腔出⾎分在脑外伤中,本书之所以将这些疾病归⼊颅内出⾎⼀并讨论,主要考虑到各种颅内出⾎在MRI信号演变⽅⾯有共同规律。

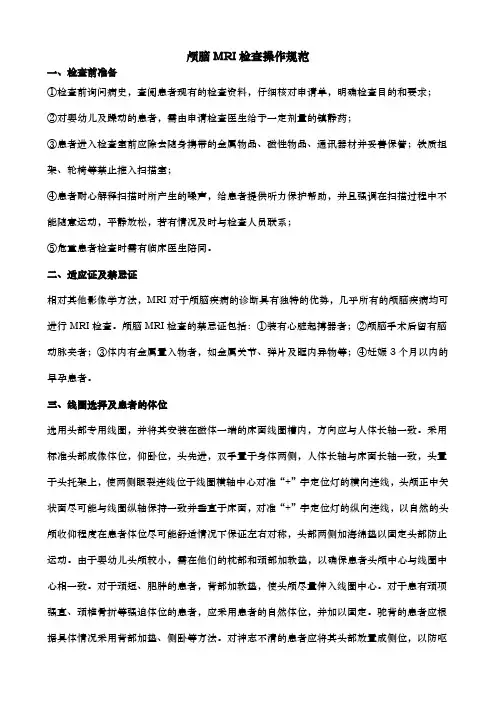

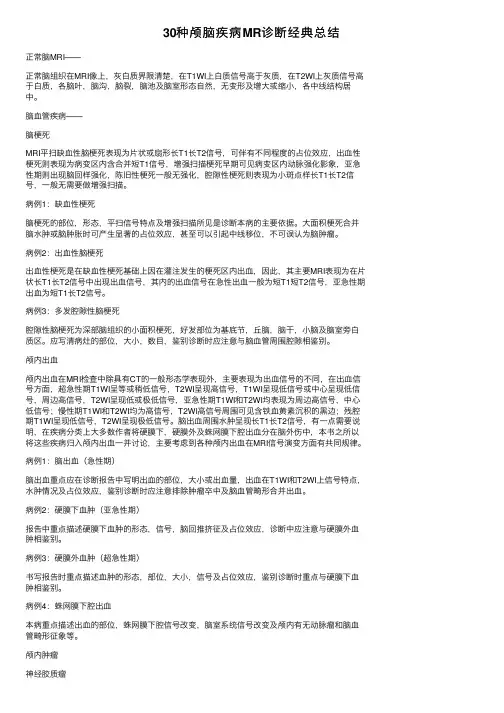

病史:患者,男,58,因“间断咳嗽1年,加重3个月”入院。

如图1-10(1为T2WI轴位,2为FLAIR轴位,3为T1WI轴位,4为T1WI矢状位,5为T1WI冠状位,6为T1WI增强轴位,7为T1WI 增强矢状位,8为T1WI增强冠状位,9为DWI,10为ADC)图1图2图3图4图5图6图7图8图9图10基础解剖影像:图11图12图13图14图15图11-15为正常人颅脑主要层面T2WI轴位图片图11为中脑层面,主要包括中脑(黄色箭头),前方为桥前池(棕色箭头),后方为第四脑室(蓝色箭头),颞叶(绿色箭头),小脑半球(白色箭头)。

图12为中脑大脑脚层面,主要包括双侧大脑脚(黄色箭头),前方为鞍上池及脚间池(棕色箭头),后方为四叠体池(蓝色箭头),颞叶(绿色箭头),小脑上蚓部(白色箭头)。

图13为基底节层面,主要包括尾状核(黄色箭头),豆状核(包含壳核、苍白球,苍白球呈低信号,提示含铁或钙质成分,棕色箭头),丘脑(蓝色箭头),颞叶(绿色箭头),右侧脑室后角(白色箭头)。

图14为侧脑室体部层面,主要包括侧脑室体部(黄色箭头),尾状核头(棕色箭头),胼胝体压部(蓝色箭头),额叶(绿色箭头),顶叶(白色箭头)。

图15为半卵圆中心层面,主要包括半卵圆中心(黄色箭头),大脑纵裂(棕色箭头),上矢状窦(蓝色箭头),额叶(绿色箭头),顶叶(白色箭头)。

图1图2图3图4图5图6图7图8图9图10影像描述:右侧颞枕叶、左侧丘脑可见多个结节样异常信号影,大小为3x4x5cm,呈长T1长T2信号,周围见少许长T1长T2带状信号影。

增强呈环形中等强化,内壁毛糙,外壁光滑。

DWI病灶呈低信号,ADC呈高信号。

影像诊断:双侧脑内多发囊性占位病变,结合病史,考虑转移瘤可能。

颅内环形强化:环形强化是一类以增强后呈现环形高信号为主要表现的异常病变,其形态包括花环状(图16)、圆环状(图17),子母环(图18),开环(图19)。

花环状强化壁薄厚不均,无张力,内壁不光滑、外壁光滑多见。

颅内及脊髓各病变MRI表现长T1长T2信号(T1WI呈低信号,T2WI呈高信号)A VM(属脑血管畸形):平扫:见毛线团状(或蜂窝状血管流空影),(于T1WI呈低信号(或无信号)且于T2WI上呈高信号)或(长T1长T2信号),无明显占位征象,与血管(大脑前或中或后动脉)关系密切,边界欠清晰,形态欠规则,团块状边缘于FLAIR呈高信号。

MRA:见供血动脉、异常血管团、引流静脉及静脉窦。

椎管内血管畸形:平扫:双侧上颈段脊髓增粗,内部可见排列紊乱异常流空血管团。

由双侧椎动脉颅内、颅外分支供血。

增强扫描:畸形血管团明显强化,清晰显示供血动脉及引流静脉。

星形细胞瘤Ⅰ、Ⅱ级:平扫:见片状(于T1WI呈低信号(或无信号)且于T2WI上呈高信号)或(长T1长T2信号),(Ⅰ级周边见片状稍长T1稍长T2信号、Ⅱ级周边见片状长T1长T2信号),(Ⅰ级未见明显占位征象;Ⅱ级轻度占位征象,周围组织见稍受压)。

诊断要点:1)肿瘤直接造成的信号强度及占位征象。

2)Ⅰ、Ⅱ级坏死囊变少,占位效应轻,强化程度低。

3)Ⅲ、Ⅳ级信号多不均匀,占位效应重,强化明显。

4)小脑星形细胞瘤,多位于小脑半球,囊肿有瘤,瘤中有囊,坏死囊变多见,占位效应重,强化明显。

(分级主要依据累及范围,形态,钙化、坏死程度,占位效应,主要根据DWI扩散程度)。

少突胶质细胞瘤:平扫:见片状异常信号灶,于T1WI呈低信号,T2WI上呈高信号,边界清晰,形态规则,周边见小片状长T1长T2信号,轻度占位效应(Ⅰ级)、占位征象重(Ⅱ级)。

增强扫描:明显强化。

诊断要点:1)多发于幕上半球。

2)钙化少,水肿重,囊变,出血,强化明显。

3)多见于成年人。

鉴别:星形、钙化性脑膜瘤、室管膜瘤、钙化性A VM、海绵状血管瘤、结核球。

室管膜肿瘤:第四脑室多见。

平扫:于第几…..脑室(侧脑室、或脑池、或脑实质)见斑片状异常信号灶,T1WI呈低信号(或等信)T2WI呈高信号(为主),内见多个片状长T1长T2信号区(囊变)。

颅内及脊髓各病变MRI 表现长 T1 长 T2 信号(T1WI 呈低信号,T2WI 呈高信号)AVM (属脑血管畸形):平扫:见毛线团状(或蜂窝状血管流空影),(于T1WI 呈低信号(或无信号)且于T2WI 上呈高信号)或(长T1 长T2 信号),无明显占位征象,与血管(大脑前或中或后动脉)关系密切,边界欠清晰,形态欠规则,团块状边缘于FLAIR 呈高信号。

MRA :见供血动脉、异常血管团、引流静脉及静脉窦。

椎管内血管畸形:平扫:双侧上颈段脊髓增粗,内部可见排列紊乱异常流空血管团。

由双侧椎动脉颅内、颅外分支供血。

增强扫描:畸形血管团明显强化,清晰显示供血动脉及引流静脉。

星形细胞瘤I、U级:平扫:见片状(于T1WI 呈低信号(或无信号)且于T2WI 上呈高信号)或(长T1长T2信号),(I级周边见片状稍长T1稍长T2信号、H级周边见片状长T1长T2信号),(I级未见明显占位征象;H级轻度占位征象,周围组织见稍受压)。

诊断要点:1)肿瘤直接造成的信号强度及占位征象。

2)i、n级坏死囊变少,占位效应轻,强化程度低。

3)川、W级信号多不均匀,占位效应重,强化明显。

4)小脑星形细胞瘤,多位于小脑半球,囊肿有瘤,瘤中有囊,坏死囊变多见,占位效应重,强化明显。

(分级主要依据累及范围,形态,钙化、坏死程度,占位效应,主要根据DWI 扩散程度)。

少突胶质细胞瘤:平扫:见片状异常信号灶,于T1WI 呈低信号,T2WI 上呈高信号,边界清晰,形态规则,周边见小片状长T1长T2信号,轻度占位效应(I级)、占位征象重(n级)。

增强扫描:明显强化。

诊断要点:1 )多发于幕上半球。

2)钙化少,水肿重,囊变,出血,强化明显。

3)多见于成年人。

鉴别:星形、钙化性脑膜瘤、室管膜瘤、钙化性AVM 、海绵状血管瘤、结核球。

室管膜肿瘤:第四脑室多见。

平扫:于第几…••脑室(侧脑室、或脑池、或脑实质)见斑片状异常信号灶,T1WI 呈低信号(或等信)T2WI 呈高信号(为主),内见多个片状长T1 长T2 信号区(囊变)。

《颅脑70T磁共振成像诊断学》读书札记1. 颅脑70T磁共振成像基本原理在阅读《颅脑70T磁共振成像诊断学》这本书的过程中,我对其中涉及的颅脑70T磁共振成像的基本原理有了更深入的了解。

以下是我关于这部分内容的详细札记。

磁共振成像(MRI)是一种基于核磁共振原理的生物医学成像技术。

与传统的医学影像技术相比,MRI技术具有极高的图像质量和诊断精度。

颅脑70T磁共振成像作为一种高级的影像技术,对于诊断脑部的病变、肿瘤以及神经疾病具有重要的应用价值。

它的基本原理如下:磁共振成像的基本原理是原子核在磁场中的共振现象,当人体处于强磁场环境中时,体内的氢原子会排列成一个有序的磁场环境。

通过射频脉冲激发这些氢原子,它们会吸收能量并返回到稳定的能级状态。

这个过程会产生一种共振信号,也就是磁共振信号。

通过对这些信号的收集和处理,可以生成身体内部的结构图像。

这一过程是一种无损的、无放射性的检查方法,因此对人体无害。

颅脑70T磁共振成像的优势在于其高场强的磁场和先进的成像技术。

高场强的磁场可以提供更高的信号强度和更好的图像分辨率,使得医生能够更准确地观察到脑部细微的结构和病变。

先进的成像技术如三维成像、功能成像等,使得颅脑70T磁共振成像在脑部疾病的诊断上具有更高的敏感性和特异性。

这种成像技术的普及和发展也在不断提高,随着科学技术的不断进步,越来越多的医院开始引入颅脑70T磁共振成像设备,为广大患者提供更加精确的诊断服务。

对于相关技术人员的要求也越来越高,需要他们具备丰富的专业知识和实践经验,以确保诊断结果的准确性。

1.1 磁共振成像的发展历程自20世纪80年代以来,磁共振成像(MRI)技术以其非侵入性、无辐射的特点,在医学领域中占据了重要地位。

从最初的T MRI机到如今先进的70T磁共振设备,磁共振成像技术在分辨率、图像对比度及对疾病的诊断能力上取得了飞跃性的进步。

早期发展:1980年,第一台临床T MRI机问世,开启了磁共振成像的新纪元。