生物与非生物

- 格式:doc

- 大小:49.00 KB

- 文档页数:4

《生物与非生物》导学案第一课时导学目标:1. 了解生物与非生物的基本概念和区别;2. 掌握生物与非生物的特征和分类方法;3. 能够举例说明生物与非生物在生活中的应用。

导学内容:一、生物与非生物的基本概念和区别1. 生物:指具有生命特征的物质,包括植物、动物、微生物等。

2. 非生物:指没有生命特征的物质,包括矿物、水、金属等。

3. 区别:生物具有生长、繁殖、代谢等生命特征,而非生物没有这些特征。

二、生物与非生物的特征和分类方法1. 生物的特征:生物具有细胞结构、遗传物质、代谢能力等特征。

2. 非生物的特征:非生物没有细胞结构,也没有代谢能力。

3. 分类方法:根据生物是否具有细胞结构和遗传物质,可以将物质分为生物和非生物两大类。

三、生物与非生物在生活中的应用1. 生物在生活中的应用:植物提供氧气、食物和药物,动物提供肉食和劳动力,微生物参与食品发酵等。

2. 非生物在生活中的应用:矿物用于建筑和制造,水用于生活和农业,金属用于制造工业产品等。

导学步骤:一、导入1. 通过展示图片或视频,让学生观察生物和非生物的不同特征,引发学生对主题的兴趣。

2. 提出问题:你能否区分生物和非生物?它们有哪些不同的特征?二、学习1. 介绍生物与非生物的基本概念和区别,让学生理解两者之间的差异。

2. 分组讨论:请学生就生物与非生物的特征和分类方法展开讨论,并汇总各组的观点。

三、实践1. 组织实验:让学生观察并比较生物和非生物的特征,加深他们对两者的认识。

2. 制定任务:要求学生在生活中找出生物和非生物的例子,并描述它们的应用场景。

四、总结1. 总结生物与非生物的特征和分类方法,强化学生对知识点的理解。

2. 引导学生思考:生物与非生物在生活中的应用有哪些,它们的作用是什么?五、拓展1. 带领学生探讨:如果某个物质同时具有生物和非生物特征,应该如何分类?2. 鼓励学生自主学习:让学生在课后进一步了解生物与非生物的相关知识,拓展他们的视野。

生物与非生物之间的界限在自然科学领域中,我们通常根据其组成结构和属性的不同将物质分为生物和非生物两种类型。

人们从古至今一直在探讨生物和非生物之间的界限。

事实上,这个问题并不简单,因为在某些方面,生物和非生物之间的界限真的很模糊。

1. 生物的定义生物学上,生物被定义为“生命存在的有机体”,通常是指有机体的一种形式。

生物在一定条件下能够自我复制并有能力改变其复制后代的基因组。

它们还拥有一些特殊的生物学属性,例如能够自我修复,能够从环境中获得能量等等。

2. 非生物的定义非生物则是指所有不属于生命的物质,例如水、岩石、纸张、建筑材料等等。

非生物通常不斗争,不繁殖,也没有代谢,但它们也有一些特殊的属性,例如颜色、密度、磁力等等。

3. 生物和非生物之间的交界在某些情况下,生物和非生物之间并不那么明显。

例如,生命中的许多分子,如蛋白质、核酸和糖等,可能被认为是生物和非生物之间的交界。

这些分子具有许多生物学属性,但它们可以在实验室中合成,因此它们也被归类为非生物物质。

另外,还有一些生物物质,例如病毒,它们可以被视为生物和非生物之间的交界,因为它们的遗传物质可以获得并复制本身的能力,但它们不能自我复制或生产代谢产物,因此并不能算作真正的生命体。

4. 生命的定义那么生命的定义究竟是什么?这一问题目前还没有达成公认的答案。

一些人认为,生命是价值而非定义,只有当物体具备某些特殊的生命属性时,才能被称为生命。

然而,这些特殊的属性并没有达成一致的共识,因此,尽管生命和非生命之间的区别看起来很明显,但实际上,这种区别并不存在任何确定性的基础。

5. 生物和非生物之间的关系尽管生物和非生物之间的界限模糊,但它们之间的关系对我们的生活是非常重要的。

生物和非生物之间的交互作用发生在生态系统的不同层面上,在个体、种群、社会和全球层面都有不同的影响。

例如,生物通过物质和能量的循环过程,维持着地球上自然环境的平衡,并提供了我们所需的粮食、能源、药品和其他生活必需品。

⽣物与⾮⽣物的区别是什么⼀、⽣物与⾮⽣物的区别是什么区别⽣物与⾮⽣物的主要特征有3个,即所有⽣物均有增殖活性,具有特定的化学组成,严格细胞结构依赖,其中,最基本指标是增殖特征。

不同时具备上述特征的就是⾮⽣物·如矿物会进⾏晶体⽣长。

增殖是指⽣物可以在其基因组基因指导下,获得个体数量的增加,如细胞分裂、病毒增殖、动植物的个体繁殖等。

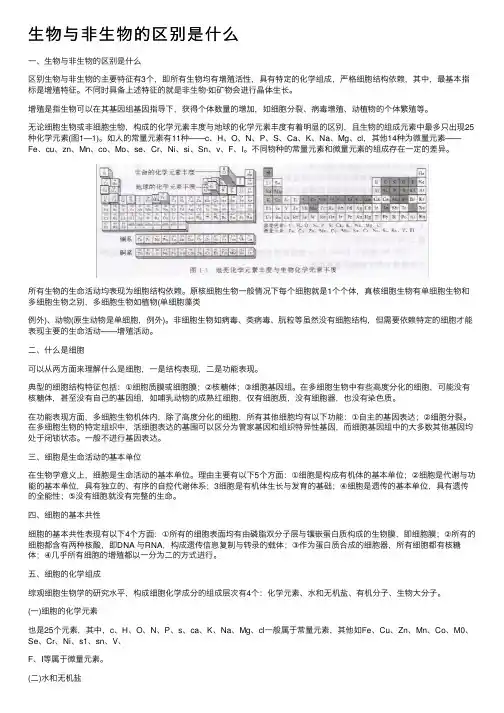

⽆论细胞⽣物或⾮细胞⽣物,构成的化学元素丰度与地球的化学元素丰度有着明显的区别,且⽣物的组成元素中最多只出现25种化学元素(图1—1)。

如⼈的常量元素有11种——c、H、O、N、P、S、Ca、K、Na、Mg、cl,其他14种为微量元素——Fe、cu、zn、Mn、co、Mo、se、Cr、Ni、si、Sn、v、F、I。

不同物种的常量元素和微量元素的组成存在⼀定的差异。

所有⽣物的⽣命活动均表现为细胞结构依赖。

原核细胞⽣物⼀般情况下每个细胞就是1个个体,真核细胞⽣物有单细胞⽣物和多细胞⽣物之别,多细胞⽣物如植物(单细胞藻类例外)、动物(原⽣动物是单细胞,例外)。

⾮细胞⽣物如病毒、类病毒、朊粒等虽然没有细胞结构,但需要依赖特定的细胞才能表现主要的⽣命活动——增殖活动。

⼆、什么是细胞可以从两⽅⾯来理解什么是细胞,⼀是结构表现,⼆是功能表现。

典型的细胞结构特征包括:①细胞质膜或细胞膜;②核糖体;③细胞基因组。

在多细胞⽣物中有些⾼度分化的细胞,可能没有核糖体,甚⾄没有⾃⼰的基因组,如哺乳动物的成熟红细胞,仅有细胞质,没有细胞器,也没有染⾊质。

在功能表现⽅⾯,多细胞⽣物机体内,除了⾼度分化的细胞,所有其他细胞均有以下功能:①⾃主的基因表达;②细胞分裂。

在多细胞⽣物的特定组织中,活细胞表达的基围可以区分为管家基因和组织特异性基因,⽽细胞基因组中的⼤多数其他基因均处于闭锁状态。

⼀般不进⾏基因表达。

三、细胞是⽣命活动的基本单位在⽣物学意义上,细胞是⽣命活动的基本单位。

理由主要有以下5个⽅⾯:①细胞是构成有机体的基本单位;②细胞是代谢与功能的基本单位,具有独⽴的、有序的⾃控代谢体系;3细胞是有机体⽣长与发育的基础;④细胞是遗传的基本单位,具有遗传的全能性;⑤没有细胞就没有完整的⽣命。

浙教版七年级上册第二章第一节生物与非生物【知识点分析】课堂导入:自然界的各种物体千奇百怪,多姿多彩,我们可以将他们分为生物部分和非生物两大类。

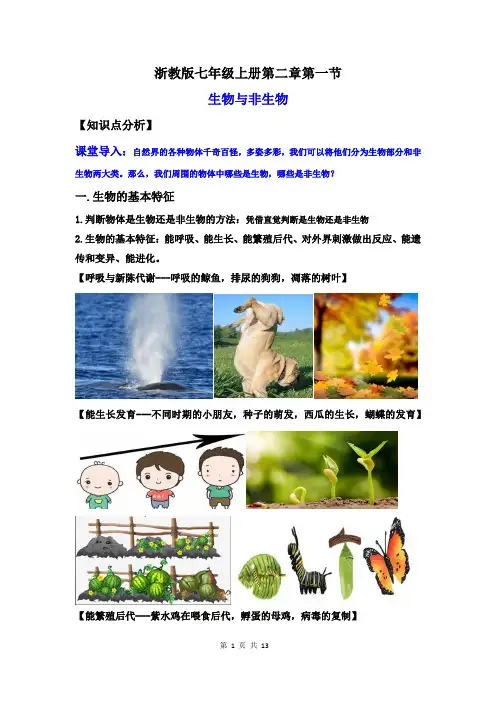

那么,我们周围的物体中哪些是生物,哪些是非生物?一.生物的基本特征1.判断物体是生物还是非生物的方法:凭借直觉判断是生物还是非生物2.生物的基本特征:能呼吸、能生长、能繁殖后代、对外界刺激做出反应、能遗传和变异、能进化。

【呼吸与新陈代谢---呼吸的鲸鱼,排尿的狗狗,凋落的树叶】【能生长发育---不同时期的小朋友,种子的萌发,西瓜的生长,蝴蝶的发育】【能繁殖后代---紫水鸡在喂食后代,孵蛋的母鸡,病毒的复制】【对外界刺激有反应---收缩的含羞草,观察环境的兔子,猪笼草】【能遗传和变异---遗传父母的特征,与父母不同的地方-龙生九子。

】【能进化---人类的进化】二.生物的基本特征解释:1.生物能进行新陈代谢:(1)营养来源:绿色植物光合作用获得,动物和微生物靠外界获取(2)物质代谢:生物通过呼吸作用分解有机物,为生命活动提供能量(3)排出废物:动物可通过呼吸、排尿、出汗等方式,植物的落叶2.生物能生长和繁殖后代(1)生长:组成生物体的细胞数目增多和细胞体积增大,使生物体能由小长大(2)繁殖:生物体长到一定阶段,由母体产生子代的现象3.生物都有遗传和变异的特性(1)遗传:生物体子代与亲代之间,在许多方面表现出相同特征的现象(2)变异:生物体子代与亲代、子代与子代之间,在许多方面表现出不同特征的现象4.生物能对外界刺激作出反应(1)生物体能够对来自环境中的各种刺激作出一定的反应,这叫应激性(2)生物的应激性有利于生物趋利避害,利于生存5.生物能够进化三.观察蜗牛的生物特征1.观察顺序:先用肉眼观察,再用放大镜观察;先整体后局部,从外到内,从左到右2.整体结构:蜗牛的整个身体包括眼、口、足、壳、触角等结构。

蜗牛的运动器官是腹足,能分泌黏液,因此它在玻璃板上爬行时会在板上留下痕迹3.蜗牛的感知:蜗牛有视觉、触觉、嗅觉和味觉,但没有听觉。

小学科学11《生物与非生物》教案一、教学内容本节课选自小学科学教材11册,主要涉及第一章“生物与非生物”的相关内容。

详细内容包括:生物与非生物的基本概念、特征及其区别;生物的分类及其特点;生态环境的认识。

二、教学目标1. 知识目标:让学生了解生物与非生物的概念,掌握它们的基本特征,并能够区分生物与非生物。

2. 能力目标:培养学生观察、思考、分析问题的能力,提高学生的动手操作能力。

3. 情感目标:激发学生对科学的兴趣,培养学生的环保意识。

三、教学难点与重点教学难点:生物与非生物的区别,生物的分类。

教学重点:生物的基本特征,生物与非生物的区分。

四、教具与学具准备教师准备:生物与非生物的图片、实物、PPT、教学视频等。

学生准备:记录本、铅笔、放大镜等。

五、教学过程1. 导入新课实践情景引入:展示大自然中的生物与非生物图片,引导学生关注生物与非生物之间的关系。

提问:同学们,你们知道这些图片中的生物和非生物有什么区别吗?2. 知识讲解生物的概念:具有生长、繁殖、变异、应激性等特征的有机体。

非生物的概念:不具备生物特征的物质和能量。

生物的特征:生长、繁殖、变异、应激性、需要营养、能进行呼吸、能排出废物等。

3. 例题讲解解答:教师引导学生根据生物特征进行判断,并解释原因。

4. 随堂练习学生分组讨论,分析身边的生物和非生物,进行课堂分享。

教师点评,给予鼓励和指导。

5. 动手操作学生利用放大镜观察身边的生物和非生物,记录下来,并进行分类。

教师巡回指导,解答学生疑问。

六、板书设计1. 生物与非生物的概念2. 生物的特征3. 生物与非生物的区别与联系七、作业设计1. 作业题目:请结合本节课所学,列举身边的生物和非生物,并进行分类。

2. 答案:学生完成作业后,教师进行批改并反馈。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生对生物与非生物的理解程度,教学过程中的优点与不足。

2. 拓展延伸:引导学生关注生态环境,了解生物多样性的重要性,激发学生的环保意识。

生物与非生物一、教学目标1. 让学生了解生物和非生物的基本特征和区别。

2. 培养学生观察、思考和分类的能力。

3. 引导学生认识生物与非生物之间的关系,培养学生的环保意识。

二、教学内容1. 生物的基本特征:生活需要营养、能进行呼吸、能排出废物、能对外界刺激作出反应、能生长和繁殖、具有遗传和变异特性、由细胞构成。

2. 非生物的基本特征:无生命现象、不需要营养、不能进行呼吸、不能排出废物、不能对外界刺激作出反应、不能生长和繁殖、无遗传和变异特性、不由细胞构成。

三、教学重点与难点1. 教学重点:生物和非生物的基本特征及其区别。

2. 教学难点:生物和非生物的特征在实际生活中的应用。

四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究生物和非生物的特征。

2. 利用实例分析法,让学生通过观察实例,理解生物和非生物的区别。

3. 采用小组讨论法,培养学生的合作意识和团队精神。

五、教学准备1. 准备生物和非生物的图片、实物或模型,用于展示和分析。

2. 准备相关问题,引导学生思考和讨论。

3. 准备教案、PPT等教学资料。

六、教学过程1. 引入新课:通过展示生物和非生物的图片,引导学生观察和思考生物和非生物的特征。

2. 讲解生物的基本特征:生活需要营养、能进行呼吸、能排出废物、能对外界刺激作出反应、能生长和繁殖、具有遗传和变异特性、由细胞构成。

3. 讲解非生物的基本特征:无生命现象、不需要营养、不能进行呼吸、不能排出废物、不能对外界刺激作出反应、不能生长和繁殖、无遗传和变异特性、不由细胞构成。

4. 实例分析:分析生物和非生物的实例,让学生理解生物和非生物的区别。

5. 小组讨论:让学生分组讨论生物和非生物的特征,并举例说明。

6. 总结:总结本节课所学的生物和非生物的特征及其区别。

七、课堂练习1. 设计一些关于生物和非生物特征的题目,让学生进行练习。

2. 让学生运用所学的知识,分析生活中的生物和非生物实例。

八、拓展与延伸1. 引导学生思考生物和非生物之间的关系,以及生物和非生物对环境的影响。

生物与非生物《生物与非生物》教案一、教学目标1. 了解生物和非生物的定义和特征;2. 掌握生物和非生物的分类方法;3. 能够区分生物和非生物的主要特征。

二、教学重点1. 生物和非生物的定义;2. 生物和非生物的特征。

三、教学难点1. 区分生物和非生物;2. 理解生物和非生物的分类方法。

四、教学内容1. 什么是生物?生物是一种具有生命特征的物质,包括植物、动物、微生物等。

生物具有生长、繁殖、代谢、适应环境等特征。

2. 什么是非生物?非生物是指没有生命特征的物质,包括水、石头、土壤、金属等。

3. 生物和非生物的主要特征(1)生物的特征:a. 具有细胞结构;b. 能够进行代谢活动;c. 具有遗传物质DNA;d. 具有生长和繁殖能力。

(2)非生物的特征:a. 不具有细胞结构;b. 不能进行代谢活动;c. 不具有遗传物质;d. 不具有生长和繁殖能力。

五、教学过程1. 导入教学通过观看生物和非生物的图片,学生了解生物和非生物的基本特征。

2. 讲解生物和非生物的定义和特征介绍生物和非生物的定义、特征及分类方法,让学生对生物和非生物有更清晰的认识。

3. 进行生物和非生物的分类练习准备一些物质,让学生根据生物和非生物的特征进行分类,加深对生物和非生物的理解。

4. 小结总结生物和非生物的定义和特征,强化学生对生物和非生物的认识。

六、教学反思通过本节课的教学,学生对生物和非生物有了初步的认识,但仍然存在一些困惑和不理解的地方。

在今后的教学中,应该通过更多的实例和实践,帮助学生深入理解生物和非生物的区别,并能够灵活运用所学知识。

七、教学扩展可以邀请专业人士进行生物和非生物的讲解,让学生从更专业的角度了解生物和非生物的区别。

八、教学效果评价通过课堂练习和课后作业,检查学生是否掌握了生物和非生物的定义和特征。

并通过小组讨论、展示等形式,检验学生对生物和非生物的认识是否准确。

九、教学参考资料1. 《小学科学》教材2. 《生物学大全》3. 《非生物学导论》十、教学反馈根据学生的反馈和表现,及时调整教学方法,提高教学效果,确保学生对生物和非生物的理解和掌握。

生物和非生物生物和非生物是两个相对的概念,也是自然界中最基本的区别之一。

生物通常指的是能够进行代谢、增长、繁殖及自我修复的有机体,而非生物则是指无生命机能的无机物质或人工制品。

生物的特征很多,它们是遵循基因规律传递的,有着自主性和适应性,可以自我生产能量,能够吸收、利用和转化外界物质为自身需要的营养物质和能源。

而非生物则缺乏以上特征,不能自己产生营养物质和能量,只有依靠于外界环境的作用才能维持自身结构和稳定。

生物一般分为植物和动物两大类。

植物是生命力强大的有机体,它们可以自己光合作用产生能量,并将二氧化碳转化为氧气供动物们呼吸。

植物还可以吸收土壤中的营养物质和水分,从而提供给自身生长和发育所需的物质。

植物的生长发育过程中主要依靠生物钟和光、温度、水分等环境因素的作用,不受外界环境的限制,自我适应能力强。

动物则是另一类生命力强大的有机体,它们通过摄食他们的猎物、寄宿体内营养微生物等方式获取营养物质和能量。

不同于植物,动物通常需要外界环境提供温度、水分等多种因素才能维持自身生命能量的平衡。

动物也具有各自不同的生物钟,可以进行行为周期调节,或者受到光、温度、食物等各种刺激而产生反应。

无论是植物还是动物,它们作为生物体具有自我修复能力,可以在一定程度上进行再生和修复。

非生物则指的是物质的另一种形式。

例如绝大部分的矿物、土壤以及人工制品如车辆、建筑物等等都属于非生物范畴。

无论是矿物还是人造物品,它们对于自然界的生物而言多多少少都存在着的一些潜在的危害,然而它们不会增长、繁殖证流、也不能自我修复。

总体来说,生物和非生物之间最显著的差别就是前者具有生命力和自我修复能力,而后者缺少,生命力也远远不及前者。

我们需要区分和认识两者不同之处,从而更好地保护和利用自然资源,建立可持续的生态平衡。

1.观察蜗牛(1)蜗牛的外形特征:①体外有螺旋状外壳,内有柔软的身体,外壳具有保护作用。

②头部:触角:两对,前短后长。

具有触觉、嗅觉、味觉和视觉的功能。

眼:着生于触角的前端。

口:主食植物的根、叶和叶芽。

③腹部:具有扁平的腹足,肌肉发达,是运动器官。

有腺体能分泌黏液,所以蜗牛经过的地方会留下痕迹。

(黏液可以减小摩擦、留下信息等。

)(2)蜗牛的生活习性:陆生,有夏眠和冬眠的生活习性,栖息于阴暗潮湿的环境中,夜间活动。

对农作物有危害作用,是农业害虫。

知识点1 观察蜗牛例1观察蜗牛时,在蜗牛前3厘米处,放上蘸有白醋的棉花,我们发现蜗牛会向远离醋的方向爬行,说明蜗牛具有的感觉是()A.触觉B.视觉C.味觉D.嗅觉思路导引:此题主要考察蜗牛对外界具有的感觉功能。

蜗牛具有触觉、嗅觉、味觉和视觉,没有听觉。

解析:白醋具有非常明显的刺激性气味,当蜗牛受到白醋刺激后,马上远离,说明蜗牛具有嗅觉的功能。

答案:D题练1学校的兴趣小组为观察蜗牛的形态特征,决定到野外捕捉蜗牛。

甲、乙、丙三位学生结伴同行,因为对捕捉地点出现分歧而单独行动,甲向背阳潮湿的田垄边走去,乙向向阳干燥的高地上走去,丙走进了水草丛生的浅水中捕捉。

经过近一个小时的捕捉后,其中一人捉到的蜗牛特别多。

(1)请问捉到蜗牛特别多的这位同学应该是()A.甲同学B.乙同学C.丙同学(2)据你掌握的知识,三位同学出行捕捉蜗牛的时间是()A.上午B.下午C.晚上D.一天中任何时间都可以(3)据你掌握的知识,三位同学捕捉蜗牛的出行时间和捕捉地点依据是()A.蜗牛夜间活动,栖息于阴暗潮湿处B.蜗牛白天活动,栖息于阴暗潮湿处C.蜗牛夜间活动,栖息于向阳干燥处D.蜗牛夜间活动,栖息于近水或水中2.生物和非生物的区别生物和非生物的区别是前者具有严整的结构,有应激性(对刺激具有反应)、有生长、繁殖、变异现象、需要营养、需要排泄,能适应和影响环境。

说明:生物和非生物的主要区别是生物具有生命,能进行新陈代谢。

18.《生物与非生物》教学设计【教材分析】《生物与非生物》是青岛版小学科学(六三学制)四年级下册《生物的特征》单元的第三课时。

本节课旨在通过课前任务卡搜集一些动物和植物的图片,为课堂探究做知识和材料准备。

通过观察石头与小草,什么会慢慢长大?引导学生思考生物与非生物的主要区别。

进一步通过比较生物和非生物,有什么发现?深入探究生物与非生物的不同点以及生物的相同点。

教材由三部分组成。

第一部分活动准备,搜集一些动物和植物的图片,目的是课前引导学生搜集动植物的图片,通过图片的观察,增加学生对动植物的感性认识,为课堂探究做好准备。

第二部分活动过程,包括两个活动,活动一“石头与小草,什么会慢慢长大?”引导学生思考石头、大树、小草是否具有生命的基本特征,知道有生命的物体是生物,没有生命的物体是非生物。

活动二:“比较生物和非生物,有什么发现?”引导学生通过对比观察两组图片,找出生物与非生物的不同特点。

再通过判断机器人、生石花、钟乳石中哪些是生物,哪些是非生物,从而知道生物具有一些共同的特征,如需要营养,能生长、繁殖、呼吸,对刺激有反应等。

第三部分是拓展活动,“找一找生活中的生物和非生物。

”利用课上所学生物与非生物的特征,寻找生活中的生物与非生物。

做到学以致用。

【学生分析】四年级学生对有生命的物体和无生命的物体已有一定的知识基础,能从具有生命的人迁移到思考石头、大树、小草的生命状态,符合学生的思维特点。

在生活中,学生对身边有生命的物体已经有了一些了解,所以对生命的特点有简单了解。

但是并没有深入研究生物与非生物的区别。

在技能方面,学生对观察比较有了一定的基础,通过一系列的探究活动,让学生思维能力、创新能力得以激发,而对生物和非生物有更加深入的认识。

【教学目标】科学概念目标:1.知道生物的特征,知道生物与非生物具有不同的特点。

2.能通过对比观察,识别生物与非生物。

科学探究目标:在教师指导下,初步学会观察周围事物,发现生物和非生物的不同,认识生物的共同特征。

小学科学第17课生物与非生物教案一、教学内容本节课选自小学科学教材第17课,主要涉及生物与非生物的区别。

详细内容包括:1. 生物的特征:生活需要营养、能进行呼吸、能排出身体内产生的废物、能对外界刺激作出反应、能生长和繁殖、具有遗传和变异的特性、由细胞构成。

2. 非生物的特征:无生命现象,不具备生物的特征。

二、教学目标1. 了解生物与非生物的区别,掌握生物的基本特征。

2. 能够运用所学知识,区分生活中常见的生物与非生物。

3. 培养学生的观察能力、思维能力和合作意识。

三、教学难点与重点重点:生物的基本特征。

难点:如何让学生理解并运用生物的基本特征来区分生物与非生物。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、实物模型、图片等。

2. 学具:观察记录表、彩色笔等。

五、教学过程1. 导入新课通过展示一组图片,让学生观察并判断哪些是生物,哪些是非生物,从而引出本节课的主题。

2. 自主学习让学生阅读教材,了解生物的基本特征,并尝试用这些特征来区分生物与非生物。

3. 课堂讲解(1)讲解生物的特征,结合实物模型和图片,让学生更加直观地理解。

(2)通过例题讲解,让学生掌握如何运用生物的特征来区分生物与非生物。

4. 随堂练习让学生完成教材上的练习题,巩固所学知识。

5. 小组讨论将学生分成小组,讨论生活中常见的生物与非生物,并分享各自的观点。

7. 课后作业布置布置作业:让学生课后观察身边的生物与非生物,记录在观察记录表上。

六、板书设计1. 生物的特征生活需要营养能进行呼吸能排出身体内产生的废物能对外界刺激作出反应能生长和繁殖具有遗传和变异的特性由细胞构成2. 生物与非生物的区别七、作业设计1. 作业题目:(1)请列举出你所了解的生物特征。

(2)观察身边的生物与非生物,用生物的特征来判断它们是否为生物。

2. 答案:(1)生物特征:生活需要营养、能进行呼吸、能排出身体内产生的废物、能对外界刺激作出反应、能生长和繁殖、具有遗传和变异的特性、由细胞构成。

生物和非生物

生物,具有动能的生命体,也是一个物体的集合,而个体生物指的是。

其元素包括:在自然条件下,通过生成的具有生存能力和繁殖能力的有生命的物体以及由它(或它们)通过繁殖产生的有生命的后代。

生物最重要和基本的特征在于生物进行新陈代谢及遗传。

生物具备合成代谢以及分解代谢,这是互相相反的两个过程,并且可以繁殖下去,这是生命现象的基础。

地球上的植物大约有50多万种,动物约有150多万种。

多种多样的生物不仅维持了自然界的持续发展,而且是人类赖以生存和发展的基本条件。

但是现存的动物急剧减少,只有原来地球上的动物的十分之一。

非生物的范畴非常宽广,如光、温度、水等等。

通过生物的特征可以用来区别,归纳起来说,生物与非生物的本质区别就是——有无生命。

因为凡是不具备其它特征的物体都不是生物。

《生物与非生物》作业设计方案一、设计背景《生物与非生物》是初中生物课程中的重要内容之一,通过进修这一内容,学生可以了解生物和非生物的特点、区别和联系,拓展对生命现象和自然界的认识。

本次作业设计旨在帮助学生稳固对生物与非生物的基本观点,提高他们的思维能力和实践能力。

二、设计目标1. 知识目标:掌握生物和非生物的基本观点,了解它们的特点和区别;2. 能力目标:培养学生观察、分析和解决问题的能力;3. 情感目标:激发学生对生物和非生物的兴趣,培养珍爱生态环境的认识。

三、设计内容本次作业设计分为两部分:理论知识部分和实践操作部分。

1. 理论知识部分(1)生物和非生物的定义和特点;(2)生物和非生物的区别;(3)生物和非生物在自然界中的作用;(4)生物和非生物的互相干系。

2. 实践操作部分(1)观察身边的物体,归类为生物或非生物,并说明理由;(2)设计实验,观察生物和非生物在不同环境下的反应;(3)参与环保活动,了解生物和非生物对环境的影响。

四、作业要求1. 学生根据教师提供的进修资料,完成理论知识部分的进修和笔记整理;2. 学生根据实践操作部分的要求,完成相关实验和观察,并撰写实验报告;3. 学生可以结合课外实践活动,拓展对生物和非生物的认识。

五、评判方式1. 知识掌握情况(40%):包括理论知识的掌握水平和实践操作的完成情况;2. 实验报告质量(30%):包括实验设计的合理性、数据的准确性和结论的科学性;3. 情感态度表现(30%):包括学生对生物和非生物的兴趣水平和参与环保活动的积极性。

六、作业安排1. 第一周:教师讲解生物与非生物的基本观点,并安置作业任务;2. 第二周至第三周:学生完成理论知识的进修和笔记整理;3. 第四周至第五周:学生完成实践操作部分的任务,并撰写实验报告;4. 第六周:学生提交作业并进行评判。

七、延伸拓展1. 鼓励学生结合生活实际,深入探讨生物和非生物在环境中的作用;2. 组织学生参与校园环保活动,培养他们的环保认识和责任感;3. 鼓励学生利用科技手段,开展更多有关生物与非生物的钻研和实践活动。