齐玉苓诉陈晓琪等以侵犯姓名权的手段侵犯宪法保护的公民受教育的基本权利纠纷案-推荐下载

- 格式:pdf

- 大小:216.67 KB

- 文档页数:5

高等教育法规概论案例分析参考答案1.罗彩霞案(1)学校撤销王家俊的毕业证书、学位证书是否合理?(2)班主任张文迪对其参与该案的行为应承担什么教育法律责任?(3)分析王峥嵘的犯罪构成(4)罗应该如何主张及维护自己的权力答案要点:(1)《普通高等学校学生管理规定》第8条规定:“凡属弄虚作假、徇私舞弊取得学籍者,一经查实,学校应当取消其学籍。

”第38条规定:“对违反国家招生规定入学者,学校不得发给学历证书、学位证书;已发的学历证书、学位证书,学校应当予以追回并报教育行政部门宣布证书无效。

”学校可据此撤销王佳俊的毕业证书、学位证书。

(2)从本案介绍和纪委的处理来看,张文迪参与了该高招舞弊案,应该承担行政法律责任和民事赔偿责任,给予留党查看一年和降级处分。

(3)有伪造、变造的直接故意和行为,侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉(4)罗彩霞可以姓名权受到侵害而对相关责任人提起侵权之诉,要求赔偿。

但不能以受教育权受到侵害提起侵权之诉,因为该“司法解释”在2008年已被停止。

受教育权是宪法权力。

2.某大学严某参加英语六级考试时,将几篇英文作文写在小纸片上并带进考场,并自行选择教室最后一排的角落坐下,监考老师甲提前15分钟来到考场,要求学生及绝后就径直发放试卷,未核对和进行相关检查。

监考老师乙因堵车迟到20分钟赶到考场,见学生已经考试就将甲拉到一旁说明迟到的理由并小声描述堵车的状况。

严某趁监考老师甲乙闲谈时流出考场到洗手间上厕所后迅速回到座位急促考试。

考试途中,严某父亲呼叫严某,严某见是父亲呼叫,便按键接听。

巡视员巡考时发现严某试卷下的小纸片并予没收。

后学校认为严某考试作弊,态度恶劣,于是对其勒令退学的处分决定。

严某对处分决定不服,向校方提出申诉,但校方未給予任何书面答复。

后查,由于监考老师未履行职责,出现10份雷同卷,教务处发现后,批评监考老师,要求他们今后注意一点。

试分析:(1)学生的行为哪些属于违纪,哪些属于作弊?(2)监考老师应该承担什么责任?(3)学校对学生和教师的处理是否合法?(4)本案中所涉及到的法律关系主体有哪些?(5)学校是否侵犯了该同学的权力?(6)当事人违反了什么法律?应当承担什么责任?答案要点:(1)根据《国家教育考试违规处理办法》,未在规定的座位参加考试、擅自离开考场属于考试违纪。

齐玉苓诉陈晓琪等以姓名权的手段宪法保护的公民受教育的基本权利纠纷案齐玉苓诉陈晓琪等以姓名权的手段宪法保护的公民受教育的基本权利纠纷案原告:齐玉苓(曾用名齐玉玲),女,28岁,山东鲁南铁合金总厂工人,住山东省邹城市城关镇。

被告:陈晓琪(曾用名陈恒燕),女,28岁,中国银行山东滕州支行职员,住山东滕州市龙山路中国银行滕州支行宿舍。

被告:陈克政,男,47岁,系被告陈晓琪之父,山东省滕州市鲍沟镇政府工作人员,住山东省滕州市鲍沟镇圈里村。

被告:山东省济宁商业学校。

住所地:山东省济宁市南岱庄路。

法定代表人:孔宪忠,该校校长。

被告:山东省滕州市第八中学。

住所地:山东省滕州市鲍沟镇。

法定代表人:朱恒富,该校校长。

被告:山东省滕州市教育委员会。

住所地:山东省滕州市杏坛路165号。

法定代表人:孙卓炳,该委主任。

原告齐玉苓因与被告陈晓琪、陈克政、山东省济宁商业学校(以下简称济宁商校)、山东省滕州市第八中学(以下简称滕州八中)、山东省滕州市教育委员会(以下简称滕州教委)发生姓名权、受纠纷,向山东省枣庄市中级人民法院提起诉讼。

原告齐玉苓诉称:原告经统考(统一招生考试)后,按照原告填报的志愿,被告济宁商校录取原告为九0级财会专业委培生(由特定单位委托学校培训的学生)。

由于各被告共同弄虚作假,促成被告陈晓琪冒用原告的姓名进入济宁商校学习,致使原告的姓名权、受以及其他相关权益被。

请求判令各被告停止侵害、赔礼道歉,并给原告赔偿经济损失16万元(其中包括:1、陈晓琪冒领的工资5万元;2、陈晓琪单位给予的住房福利9万元;3、原告复读一年的费用1000元;4、原告为将农业户口转为非农业户口交纳的城市增容费6000元;5、原告改上技校学习交纳的学费5000元;6、陈晓琪在济宁商校就读期间应享有的助学金、奖学金2000元;7、原告支出的律师代理费5000元、调查费1000元),赔偿精神损失40万元。

被告陈晓琪辩称:本人使用原告齐玉苓的姓名上学一事属实。

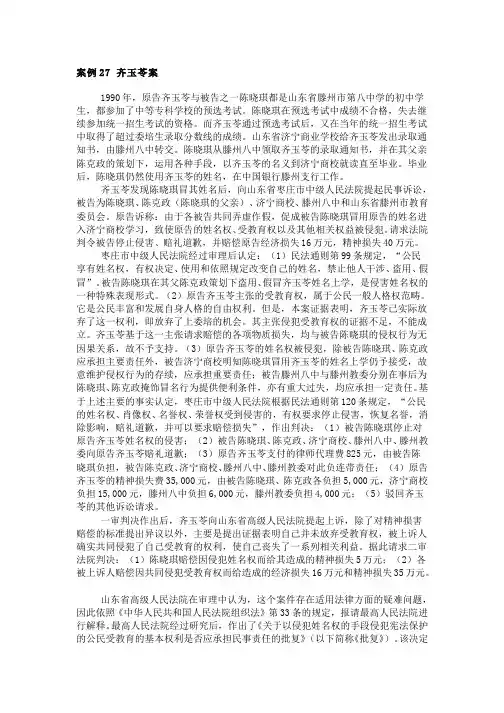

齐玉苓案介绍备受国人瞩目的齐玉苓案的大致经过如下:1990年,原告齐玉苓与被告之一陈晓琪都是山东省滕州市第八中学的初中学生,都参加了中等专科学校的预选考试。

陈晓琪在预选考试中成绩不合格,失去继续参加统一招生考试的资格。

而齐玉苓通过预选考试后,又在当年的统一招生考试中取得了超过委培生录取分数线的成绩。

山东省济宁商业学校给齐玉苓发出录取通知书,由滕州八中转交。

陈晓琪从滕州八中领取齐玉苓的录取通知书,并在其父亲陈克政的策划下,运用各种手段,以齐玉苓的名义到济宁商校就读直至毕业。

毕业后,陈晓琪仍然使用齐玉苓的姓名,在中国银行滕州支行工作。

齐玉苓发现陈晓琪冒其姓名后,向山东省枣庄市中级人民法院提起民事诉讼,被告为陈晓琪、陈克政(陈晓琪的父亲)、济宁商校、滕州八中和山东省滕州市教育委员会。

原告诉称:由于各被告共同弄虚作假,促成被告陈晓琪冒用原告的姓名进入济宁商校学习,致使原告的姓名权、受教育权以及其他相关权益被侵犯。

请求法院判令被告停止侵害、赔礼道歉,并赔偿原告经济损失16万元,精神损失40万元。

枣庄市中级人民法院经过审理后认定:(1)民法通则第99条规定,“公民享有姓名权,有权决定、使用和依照规定改变自己的姓名,禁止他人干涉、盗用、假冒”。

被告陈晓琪在其父陈克政策划下盗用、假冒齐玉苓姓名上学,是侵害姓名权的一种特殊表现形式。

(2)原告齐玉苓主张的受教育权,属于公民一般人格权范畴。

它是公民丰富和发展自身人格的自由权利。

但是,本案证据表明,齐玉苓已实际放弃了这一权利,即放弃了上委培的机会。

其主张侵犯受教育权的证据不足,不能成立。

齐玉苓基于这一主张请求赔偿的各项物质损失,均与被告陈晓琪的侵权行为无因果关系,故不予支持。

(3)原告齐玉苓的姓名权被侵犯,除被告陈晓琪、陈克政应承担主要责任外,被告济宁商校明知陈晓琪冒用齐玉苓的姓名上学仍予接受,故意维护侵权行为的存续,应承担重要责任;被告滕州八中与滕州教委分别在事后为陈晓琪、陈克政掩饰冒名行为提供便利条件,亦有重大过失,均应承担一定责任。

![[VIP专享]齐玉苓诉陈晓琪等以侵犯姓名权的手段侵犯宪法保护的公民受教育的基本权利纠纷案](https://uimg.taocdn.com/841900ef8e9951e79a892706.webp)

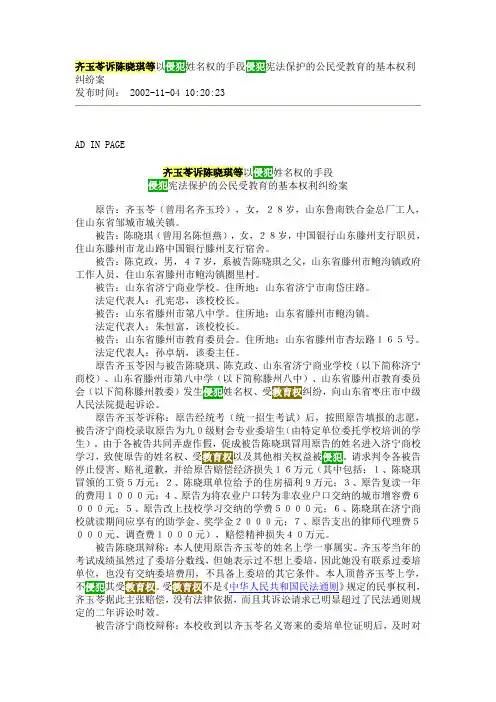

齐玉苓诉陈晓琪等以侵犯姓名权的手段侵犯宪法保护的公民受教育的基本权利纠纷案发布时间:2002-11-04 10:20:23 原告:齐玉苓(曾用名齐玉玲),女,28岁,山东鲁南铁合金总厂工人,住山东省邹城市城关镇。

被告:陈晓琪(曾用名陈恒燕),女,28岁,中国银行山东滕州支行职员,住山东滕州市龙山路中国银行滕州支行宿舍。

被告:陈克政,男,47岁,系被告陈晓琪之父,山东省滕州市鲍沟镇政府工作人员,住山东省滕州市鲍沟镇圈里村。

被告:山东省济宁商业学校。

住所地:山东省济宁市南岱庄路。

法定代表人:孔宪忠,该校校长。

被告:山东省滕州市第八中学。

住所地:山东省滕州市鲍沟镇。

法定代表人:朱恒富,该校校长。

被告:山东省滕州市教育委员会。

住所地:山东省滕州市杏坛路165号。

法定代表人:孙卓炳,该委主任。

原告齐玉苓因与被告陈晓琪、陈克政、山东省济宁商业学校(以下简称济宁商校)、山东省滕州市第八中学(以下简称滕州八中)、山东省滕州市教育委员会(以下简称滕州教委)发生侵犯姓名权、受教育权纠纷,向山东省枣庄市中级人民法院提起诉讼。

原告齐玉苓诉称:原告经统考(统一招生考试)后,按照原告填报的志愿,被告济宁商校录取原告为九0级财会专业委培生(由特定单位委托学校培训的学生)。

由于各被告共同弄虚作假,促成被告陈晓琪冒用原告的姓名进入济宁商校学习,致使原告的姓名权、受教育权以及其他相关权益被侵犯。

请求判令各被告停止侵害、赔礼道歉,并给原告赔偿经济损失16万元(其中包括:1、陈晓琪冒领的工资5万元;2、陈晓琪单位给予的住房福利9万元;3、原告复读一年的费用1000元;4、原告为将农业户口转为非农业户口交纳的城市增容费6000元;5、原告改上技校学习交纳的学费5000元;6、陈晓琪在济宁商校就读期间应享有的助学金、奖学金2000元;7、原告支出的律师代理费5000元、调查费1000元),赔偿精神损失40万元。

被告陈晓琪辩称:本人使用原告齐玉苓的姓名上学一事属实。

齐玉苓诉陈晓琪等以姓名权的手段宪法保护的公民受教育的基本权利纠纷案发布时间: 2002-11-04 10:20:23AD IN PAGE齐玉苓诉陈晓琪等以姓名权的手段宪法保护的公民受教育的基本权利纠纷案原告:齐玉苓(曾用名齐玉玲),女,28岁,山东鲁南铁合金总厂工人,住山东省邹城市城关镇。

被告:陈晓琪(曾用名陈恒燕),女,28岁,中国银行山东滕州支行职员,住山东滕州市龙山路中国银行滕州支行宿舍。

被告:陈克政,男,47岁,系被告陈晓琪之父,山东省滕州市鲍沟镇政府工作人员,住山东省滕州市鲍沟镇圈里村。

被告:山东省济宁商业学校。

住所地:山东省济宁市南岱庄路。

法定代表人:孔宪忠,该校校长。

被告:山东省滕州市第八中学。

住所地:山东省滕州市鲍沟镇。

法定代表人:朱恒富,该校校长。

被告:山东省滕州市教育委员会。

住所地:山东省滕州市杏坛路165号。

法定代表人:孙卓炳,该委主任。

原告齐玉苓因与被告陈晓琪、陈克政、山东省济宁商业学校(以下简称济宁商校)、山东省滕州市第八中学(以下简称滕州八中)、山东省滕州市教育委员会(以下简称滕州教委)发生姓名权、受纠纷,向山东省枣庄市中级人民法院提起诉讼。

原告齐玉苓诉称:原告经统考(统一招生考试)后,按照原告填报的志愿,被告济宁商校录取原告为九0级财会专业委培生(由特定单位委托学校培训的学生)。

由于各被告共同弄虚作假,促成被告陈晓琪冒用原告的姓名进入济宁商校学习,致使原告的姓名权、受以及其他相关权益被。

请求判令各被告停止侵害、赔礼道歉,并给原告赔偿经济损失16万元(其中包括:1、陈晓琪冒领的工资5万元;2、陈晓琪单位给予的住房福利9万元;3、原告复读一年的费用1000元;4、原告为将农业户口转为非农业户口交纳的城市增容费6000元;5、原告改上技校学习交纳的学费5000元;6、陈晓琪在济宁商校就读期间应享有的助学金、奖学金2000元;7、原告支出的律师代理费5000元、调查费1000元),赔偿精神损失40万元。

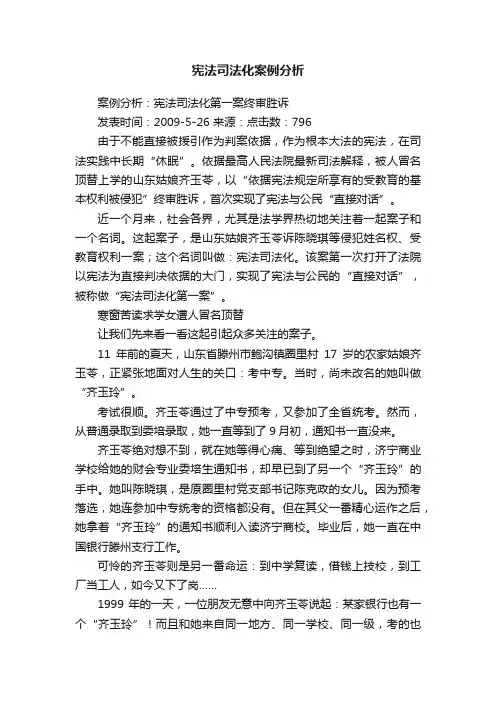

宪法司法化案例分析案例分析:宪法司法化第一案终审胜诉发表时间:2009-5-26 来源:点击数:796由于不能直接被援引作为判案依据,作为根本大法的宪法,在司法实践中长期“休眠”。

依据最高人民法院最新司法解释,被人冒名顶替上学的山东姑娘齐玉苓,以“依据宪法规定所享有的受教育的基本权利被侵犯”终审胜诉,首次实现了宪法与公民“直接对话”。

近一个月来,社会各界,尤其是法学界热切地关注着一起案子和一个名词。

这起案子,是山东姑娘齐玉苓诉陈晓琪等侵犯姓名权、受教育权利一案;这个名词叫做:宪法司法化。

该案第一次打开了法院以宪法为直接判决依据的大门,实现了宪法与公民的“直接对话”,被称做“宪法司法化第一案”。

寒窗苦读求学女遭人冒名顶替让我们先来看一看这起引起众多关注的案子。

11年前的夏天,山东省滕州市鲍沟镇圈里村17岁的农家姑娘齐玉苓,正紧张地面对人生的关口:考中专。

当时,尚未改名的她叫做“齐玉玲”。

考试很顺。

齐玉苓通过了中专预考,又参加了全省统考。

然而,从普通录取到委培录取,她一直等到了9月初,通知书一直没来。

齐玉苓绝对想不到,就在她等得心痛、等到绝望之时,济宁商业学校给她的财会专业委培生通知书,却早已到了另一个“齐玉玲”的手中。

她叫陈晓琪,是原圈里村党支部书记陈克政的女儿。

因为预考落选,她连参加中专统考的资格都没有。

但在其父一番精心运作之后,她拿着“齐玉玲”的通知书顺利入读济宁商校。

毕业后,她一直在中国银行滕州支行工作。

可怜的齐玉苓则是另一番命运:到中学复读,借钱上技校,到工厂当工人,如今又下了岗……1999年的一天,一位朋友无意中向齐玉苓说起:某家银行也有一个“齐玉玲”!而且和她来自同一地方、同一学校、同一级,考的也是济宁商校。

天下能有如此巧合?此后的调查很快揭开了一个令她万分痛苦、万分气愤的事实:9年前,她被人冒名顶替了!同年2月,齐玉苓以侵害其姓名权和受教育权为由,将陈晓琪等告上了法庭。

司法解释宪法权利受到诉讼保护诉讼路上的齐玉苓,并不一帆风顺。

建国初期运用宪法为援引审判的案子每个社会都有自己绝对不能触碰的底线,公平的受教育权,就是中国社会的逆鳞。

中国历史上,司法系统唯一一次援引宪法进行判决,就是关于受教育权,就是关于冒名顶替上学。

这个案子,和陈秋媛被冒名顶替事件非常相似。

1990年,山东省滕州市的齐玉苓参加了中专考试,达到山东省济宁市商业学校录取分数线。

然而同村党支书之女陈晓琪利用家中和滕州八中、济宁市商业学校和山东省滕州市教育委员会的关系,顶替齐玉苓的名义获得了录取。

齐玉苓误以为自己落榜,囿于家庭条件限制,也未能深究此事。

接下来的几年间,她来到金属加工厂打工,不久后下岗,靠卖早点糊口,而陈晓琪毕业后到了中国银行工作。

1998年,齐玉苓偶然发现自己的名字出现在中国银行某支行的岗位牌上,进而发现了当年陈晓琪冒名顶替之事。

1999年,齐玉苓以姓名权和受教育权受侵犯为由,起诉陈晓琪、陈晓琪之父陈克政、济宁商业学校、滕州八中、滕州教育委员会,要求赔偿经济损失16万元,精神损失40万元。

一审,法院判定齐玉苓姓名权受到侵犯,但并未认定受教育权受侵犯,齐玉苓仅获得三万五千元赔偿,齐玉苓随后上诉至山东省高级人民法院。

2001年6月28日,最高人民法院向二审法院做出批复:“陈晓琪等以侵犯姓名权的手段,侵犯了齐玉苓依据宪法规定所享有的受教育的基本权利,并造成了具体的损害后果,应承担相应的民事责任。

随后,山东省高级法院做出判决,认定齐玉苓的受教育权被侵犯,令被告赔偿齐玉苓48045元经济损失费,5万元精神损失。

剥夺他们受教育机会的,不是神秘莫测的财阀,不是杀人越货的黑恶势力,而是除了掌握一点点权力之外,和他们没有什么差别的普通人。

齐玉苓遇到了村里党支书「走关系」,为子女牟取一个专科文凭;「冠县农家女」事件中的冒名顶替者,机关算尽,最后找了个街道办事处的工作。

冒名者的野心不大,只不过是在堤坝上掏个洞,给子女找个安身之处。

从孤立的事件来看,甚至不知道怎样找到合适的法律依据加以规制。

齐玉苓诉陈晓琪等以侵犯姓名权的手段侵犯宪法保护的公民受教育的基本权利纠纷案发布时间:( 2003-03-31 17:06:03)原告:齐玉苓(曾用名齐玉玲),女,28岁,山东鲁南铁合金总厂工人,住山东省邹城市城关镇。

被告:陈晓琪(曾用名陈恒燕),女,28岁,中国银行山东滕州支行职员,住山东滕州市龙山路中国银行滕州支行宿舍。

被告:陈克政,男,47岁,系被告陈晓琪之父,山东省滕州市鲍沟镇政府工作人员,住山东省滕州市鲍沟镇圈里村。

被告:山东省济宁商业学校。

住所地:山东省济宁市南岱庄路。

法定代表人:孔宪忠,该校校长。

被告:山东省滕州市第八中学。

住所地:山东省滕州市鲍沟镇。

法定代表人:朱恒富,该校校长。

被告:山东省滕州市教育委员会。

住所地:山东省滕州市杏坛路 165号。

法定代表人:孙卓炳,该委主任。

原告齐玉苓因与被告陈晓琪、陈克政、山东省济宁商业学校(以下简称济宁商校)、山东省滕州市第八中学(以下简称滕州八中)、山东省滕州市教育委员会(以下简称滕州教委)发生侵犯姓名权、受教育权纠纷,向山东省枣庄市中级人民法院提起诉讼。

原告齐玉苓诉称:原告经统考(统一招生考试)后,按照原告填报的志愿,被告济宁商校录取原告为九○级财会专业委培生(由特定单位委托学校培训的学生)。

由于各被告共同弄虚作假,促成被告陈晓琪冒用原告的姓名进入济宁商校学习,致使原告的姓名权、受教育权以及其他相关权益被侵犯。

请求判令各被告停止侵害、赔礼道歉,并给原告赔偿经济损失 16万元(其中包括:1、陈晓琪冒领的工资 5万元; 2、陈晓琪单位给予的住房福利 9万元;3、原告复读一年的费用 1000元;4、原告为将农业户口转为非农业户口交纳的城市增容费 6000元;5、原告改上技校学习交纳的学费5000元;6、陈晓琪在济宁商校就读期间应享有的助学金、奖学金 2000元;7、原告支出的律师代理费 5000元、调查费 1000元),赔偿精神损失 40万元。

被告陈晓琪辩称:本人使用原告齐玉苓的姓名上学一事属实。

最高法院关于侵犯受教育权案的法释[2001]25号批复评析时间:2003-7-17 作者:梁慧星浏览次数:1295一、引言去年山东审结一起冒名上学案。

原告齐玉苓以被告陈晓琪等侵害其姓名权和受教育权为由诉至法院,一审判决仅认可原告姓名权受侵害,驳回其受教育权被侵害的主张。

原告不服,上诉至二审。

二审法院请示最高法院,最高法院作出《关于以侵犯姓名权的手段侵犯宪法保护的公民受教育的基本权利是否应承担民事责任的批复》(法释[2001]25号)。

二审法院根据此批复,作出终审判决,其判决书写道:“这种侵犯姓名权的行为,其实质是侵犯了齐玉苓依据宪法所享有的公民受教育的基本权利,各被告人应当承担民事责任。

”“上诉人要求被上诉人承担侵犯其受教育的权利的责任,理由正当,应予支持。

”作为判决的实体法依据,引用了宪法第46条、教育法第9条、第81条、民法通则第120条、第134条和最高法院(2001)25号批复。

这一判决突破了我国不得直接引用宪法条文作为民刑裁判的判决依据的司法惯例。

在理论和实务界引起强烈反响,被誉为“开创了我国宪法司法化的先例”,“具有里程碑式的意义”。

笔者以为肯定意见情绪化倾向明显而说服力不足,特撰本文,求教于学界同仁。

二、民刑判决不直接引用宪法的法理根据由最高法院解释文件所确立的、不得直接引用宪法条文作为民刑裁判的判决依据的司法惯例,其法理上的根据是关于法律本质的理论。

法律规则有行为规则与裁判规则之分。

行为规则,指公民和企业活动所应遵循的规则;裁判规则,指法院裁判案件所应遵循的规则。

例如刑法、刑事诉讼法和民事诉讼法,属于裁判规则。

如刑法第232条规定:“故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者10年以上有期徒刑”。

不是行为规则,而是裁判规则。

民法是为一切民事主体规定的行为规则,无论经济活动如订立和履行合同,或家庭生活如结婚、离婚,均应遵循。

如不遵守此行为规则,发生民事纠纷,诉请法院裁判时,法院应以民法作为裁判基准。

新闻资料:全国首例侵犯受教育权案审结2010年08月16日16:33今晚报【大中小】【打印】共有评论1条广受社会关注的国内首例侵犯受教育权利案件尘埃落定。

昨天,省高级人民法院对此案件作出终审判决,被人冒名顶替上学的齐玉苓被判胜诉,获得经济损失和精神损害赔偿共计9·8万余元。

原名“齐玉玲”的齐玉苓与陈晓琪均系滕州八中1990届应届初中毕业生。

陈晓琪中专预选被淘汰,而齐玉玲则被济宁商校录取为财会专业委培生。

在陈晓琪之父陈克政的一手策划下,陈晓琪冒名顶替“齐玉玲”入校就读,毕业后被分配到中国银行滕州支行工作至今。

而被陈晓琪顶替上学的齐玉苓则是另一番悲惨命运。

1990年8月,她复读后中考失败;1993年6月,她交纳了6000元城市增容费后,转为非农业户口,并于同年8月到邹城市劳动技校就读;三年学习期满,她被分配到山东鲁南铁合金总厂工作,1998年7月以来,有相当一段时间下岗待业。

1999年2月,齐玉玲察觉事实真相后,将陈晓琪、陈克政、济宁商校、滕州八中、滕州教委告上枣庄市中院,后又上诉至省高级人民法院,最终用法律讨回了公道。

司法解释根据最高人民法院于8月13日公布施行的一项司法解释,今后“以侵犯姓名权的手段”,侵犯公民“依据宪法所享有的受教育的基本权利”的,应承担相应的民事责任。

这有利于保护受教育者的合法权益,惩戒侵权行为。

针对一起冒用他人姓名上学、侵害他人受教育权利的侵权案件,最高人民法院就此作出《关于以侵犯姓名权的手段侵犯宪法保护的公民受教育的基本权利是否应承担民事责任的批复》。

最高人民法院有关负责人指出,与受教育有关的权利是宪法保护的公民基本权利的内容,在一定条件下也可体现为民法上的人格利益。

任何以侵害姓名权的手段,限制、妨碍、剥夺他人受教育机会的行为,都是对公民受教育权利的侵害,因此造成损害结果的,都应承担相应的民事责任。

受害人可以向人民法院提起诉讼,请求赔偿相关的物质损失和精神损失。

齐玉苓诉陈晓琪等侵犯受教育权案齐玉苓、陈晓琪均系山东省滕州市八中1990届初中毕业生。

陈晓琪在1990年中专预考时成绩不合格,失去了升学考试资格。

齐玉苓则通过了预选考试,并在中专统考中获得441分,超过了委培录取的分数线。

随后,山东省济宁市商业学校发出录取齐玉苓为该校1990级财会专业委培生的通知书。

但齐玉苓的录取通知书被陈晓琪领走,并以齐玉苓的名义到济宁市商业学校报到就读。

1993年毕业后,陈继续以齐玉苓的名义到中国银行滕州市支行工作。

1999年1月29日,齐玉苓在得知陈晓琪冒用自己的姓名上学并就业的情况后,以陈晓琪及陈克政(陈晓琪之父)、滕州八中、济宁商校、滕州市教委为被告,向枣庄市中级人民法院提起民事诉讼,要求被告停止侵害,并赔偿经济损失和精神损失。

1999年5月,枣庄市中院作出一审判决。

法院认为,陈晓琪冒用齐玉苓姓名上学的行为,构成对齐玉苓姓名权的侵害,判决陈晓琪停止侵害,陈晓琪等被告向齐玉苓赔礼道歉并赔偿精神损失费35000元,但驳回齐玉苓其他诉讼请求。

齐玉苓不服,认为被告的共同侵权剥夺了其受教育的权利并造成相关利益损失,原审判决否认其受教育权被侵犯,是错误的。

遂向山东省高院提起上诉,请求法院判令陈晓琪等赔偿各种损失56万元。

二审期间,山东省高院认为该案存在适用法律方面的疑难问题,于1999年以[1999]鲁民终字第258号请示,报请最高人民法院作出司法解释。

最高人民法院经反复研究,于2001年8月13日公布了法释[2001]25号《关于以侵犯姓名权的手段侵犯宪法保护的公民受教育的基本权利是否应承担民事责任的批复》,明确指出:根据本案事实,陈晓琪等以侵犯姓名权的手段,侵犯了齐玉苓依据宪法规定所享有的受教育的基本权利,并造成了具体的损害后果,应承担相应的民事责任。

2001年8月23日,山东省高院依据宪法第46条、最高人民法院批复和民事诉讼法有关条款,终审判决此案:(1)责令陈晓琪停止对齐玉苓姓名权的侵害;(2)陈晓琪等四被告向齐玉苓赔礼道歉;(3)齐玉苓因受教育权被侵犯造成的直接经济损失7000元和间接经济损失41045元,由陈晓琪、陈克政赔偿,其余被告承担连带赔偿责任;(4)陈晓琪等被告赔偿齐玉苓精神损害赔偿费50000元。

姓名侵犯最高人民法院法释〔2001〕25号《关于以侵犯姓名权的手段侵害宪法保护的公民受教育的基本权利是否应当承担民事责任的批复》解释:“当事人齐玉苓主张的受教育权,来源于我国宪法第四十六条第一款的规定。

根据本案事实,陈晓琪等以侵犯姓名权的手段,侵犯了齐玉苓依据宪法规定所享有的受教育的基本权利,并造成了具体的损害后果,应承担相应的民事责任。

”而在以往的民事立法和民法学中,民事侵权责任仅仅是基于对人身权和财产权的侵犯而发生的,并不包括受教育权。

最高人民法院的这个司法解释实则弥补了违反宪法行为所可能承担的法律责任的空白,为宪法走入法院创造了条件。

在这个意义上本案被媒体和学界称之为中国宪法司法化第一案。

邮件侵权本案主要涉及公民的通信自由和通信秘密权受到侵犯的情形。

通信自由是宪法规定的基本权利之一。

它旨在保障公民获取交换信息的自由,满足公民交流情感的基本欲望。

由于通信中包含大量公民的社会活动、经济活动和思想活动信息,保护通信自由和通信秘密在某种程度上也是为了保护公民的隐私权。

对公民的通信自由和通信秘密权的侵犯,通常表现为组织或个人采用非法开拆信函,篡改通信内容,隐匿、截取、毁弃信件,窃听电话等方法,干扰或破坏他人的通信行为,妨碍他人的通信自由,探悉他人的通信秘密。

送珍珠项链判决刘凤把宝石项链还给万琪(4分)。

因为根据《民法通则》的规定,万琪只有13周岁,属于限制民事行为能力的人,只能从事和她的年龄和智力相适应的活动,要处分价值3000的宝石项链超过了她的年龄、智力范围,事后没有取得监护人的同意,故是无效行为(6分)。

紧急避险陈某的行为构成紧急避险。

题中,陈某因揭发他人的违法行为,而被两名加害人包袱砍伤,在逃跑的过程中迫不得已为了保护自己的人身安全,夺用丁某的摩托车逃走,虽损害了他人合法权益,但保全了较大的合法权益,符合紧急避险的构成要件。

投毒醒悟1)甲是否构成犯罪?如果甲构成犯罪,则甲处于哪种犯罪形态?请说明理由?2)对甲应如何处罚?1)甲的行为符合犯罪构成要件(犯罪主体年满14周岁,犯罪主观上故意,犯罪客观方面有危害行为和结果,犯罪客体是危害了国家所保护的社会主义社会关系)构成犯罪。

高等教育法规概论案例分析参考答案1.罗彩霞案(1)学校撤销王家俊的毕业证书、学位证书是否合理?(2)班主任张文迪对其参与该案的行为应承担什么教育法律责任?(3)分析王峥嵘的犯罪构成(4)罗应该如何主张及维护自己的权力答案要点:(1)《普通高等学校学生管理规定》第8条规定:“凡属弄虚作假、徇私舞弊取得学籍者,一经查实,学校应当取消其学籍。

”第38条规定:“对违反国家招生规定入学者,学校不得发给学历证书、学位证书;已发的学历证书、学位证书,学校应当予以追回并报教育行政部门宣布证书无效。

”学校可据此撤销王佳俊的毕业证书、学位证书。

(2)从本案介绍和纪委的处理来看,张文迪参与了该高招舞弊案,应该承担行政法律责任和民事赔偿责任,给予留党查看一年和降级处分。

(3)有伪造、变造的直接故意和行为,侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉(4)罗彩霞可以姓名权受到侵害而对相关责任人提起侵权之诉,要求赔偿。

但不能以受教育权受到侵害提起侵权之诉,因为该“司法解释”在2008年已被停止。

受教育权是宪法权力。

2.某大学严某参加英语六级考试时,将几篇英文作文写在小纸片上并带进考场,并自行选择教室最后一排的角落坐下,监考老师甲提前15分钟来到考场,要求学生及绝后就径直发放试卷,未核对和进行相关检查。

监考老师乙因堵车迟到20分钟赶到考场,见学生已经考试就将甲拉到一旁说明迟到的理由并小声描述堵车的状况。

严某趁监考老师甲乙闲谈时流出考场到洗手间上厕所后迅速回到座位急促考试。

考试途中,严某父亲呼叫严某,严某见是父亲呼叫,便按键接听。

巡视员巡考时发现严某试卷下的小纸片并予没收。

后学校认为严某考试作弊,态度恶劣,于是对其勒令退学的处分决定。

严某对处分决定不服,向校方提出申诉,但校方未給予任何书面答复。

后查,由于监考老师未履行职责,出现10份雷同卷,教务处发现后,批评监考老师,要求他们今后注意一点。

试分析:(1)学生的行为哪些属于违纪,哪些属于作弊?(2)监考老师应该承担什么责任?(3)学校对学生和教师的处理是否合法?(4)本案中所涉及到的法律关系主体有哪些?(5)学校是否侵犯了该同学的权力?(6)当事人违反了什么法律?应当承担什么责任?答案要点:(1)根据《国家教育考试违规处理办法》,未在规定的座位参加考试、擅自离开考场属于考试违纪。

齐玉苓诉陈晓琪等以侵犯姓名权的手段侵犯宪法保护的公民受教育的基本权利纠纷案发布时间:2002-11-04 10:20:23 原告:齐玉苓(曾用名齐玉玲),女,28岁,山东鲁南铁合金总厂工人,住山东省邹城市城关镇。

被告:陈晓琪(曾用名陈恒燕),女,28岁,中国银行山东滕州支行职员,住山东滕州市龙山路中国银行滕州支行宿舍。

被告:陈克政,男,47岁,系被告陈晓琪之父,山东省滕州市鲍沟镇政府工作人员,住山东省滕州市鲍沟镇圈里村。

被告:山东省济宁商业学校。

住所地:山东省济宁市南岱庄路。

法定代表人:孔宪忠,该校校长。

被告:山东省滕州市第八中学。

住所地:山东省滕州市鲍沟镇。

法定代表人:朱恒富,该校校长。

被告:山东省滕州市教育委员会。

住所地:山东省滕州市杏坛路165号。

法定代表人:孙卓炳,该委主任。

原告齐玉苓因与被告陈晓琪、陈克政、山东省济宁商业学校(以下简称济宁商校)、山东省滕州市第八中学(以下简称滕州八中)、山东省滕州市教育委员会(以下简称滕州教委)发生侵犯姓名权、受教育权纠纷,向山东省枣庄市中级人民法院提起诉讼。

原告齐玉苓诉称:原告经统考(统一招生考试)后,按照原告填报的志愿,被告济宁商校录取原告为九0级财会专业委培生(由特定单位委托学校培训的学生)。

由于各被告共同弄虚作假,促成被告陈晓琪冒用原告的姓名进入济宁商校学习,致使原告的姓名权、受教育权以及其他相关权益被侵犯。

请求判令各被告停止侵害、赔礼道歉,并给原告赔偿经济损失16万元(其中包括:1、陈晓琪冒领的工资5万元;2、陈晓琪单位给予的住房福利9万元;3、原告复读一年的费用1000元;4、原告为将农业户口转为非农业户口交纳的城市增容费6000元;5、原告改上技校学习交纳的学费5000元;6、陈晓琪在济宁商校就读期间应享有的助学金、奖学金2000元;7、原告支出的律师代理费5000元、调查费1000元),赔偿精神损失40万元。

被告陈晓琪辩称:本人使用原告齐玉苓的姓名上学一事属实。

齐玉苓当年的考试成绩虽然过了委培分数线,但她表示过不想上委培,因此她没有联系过委培单位,也没有交纳委培费用,不具备上委培的其它条件。

本人顶替齐玉苓上学,不侵犯其受教育权。

受教育权不是《中华人民共和国民法通则》规定的民事权利,齐玉苓据此主张赔偿,没有法律依据,而且其诉讼请求已明显超过了民法通则规定的二年诉讼时效。

被告济宁商校辩称:本校收到以齐玉苓名义寄来的委培单位证明后,及时对考试成绩超过委培分数线的齐玉苓发出了录取通知书,因此没有侵犯原告齐玉苓的合法权益。

被告滕州八中辩称:在齐玉苓与陈晓琪的纠纷中,本校没有任何侵权行为,不应被列为本案被告。

被告滕州教委辩称:在九0届中专招生考试中,从报名、考试、录取到发放录取通知书的各个环节,本被告都严格执行了招生政策,在此纠纷中无任何过错,不应为他人的侵权行为承担责任。

枣庄市中级人民法院经审理查明: 原告齐玉苓与被告陈晓琪均是被告滕州八中的九0届应届初中毕业生,当时同在滕州八中驻地滕州市鲍沟镇圈里村居住,二人相貌有明显差异。

齐玉苓在九0届统考中取得成绩441分,虽未达到当年统一招生的录取分数线,但超过了委培生的录取分数线。

当年录取工作结束后,被告济宁商校发出了录取齐玉苓为该校九0级财会专业委培生的通知书,该通知书由滕州八中转交。

被告陈晓琪在1990年中专预选考试中,因成绩不合格,失去了继续参加统考的资格。

为能继续升学,陈晓琪从被告滕州八中将原告齐玉苓的录取通知书领走。

陈晓琪之父、被告陈克政为此联系了滕州市鲍沟镇政府作陈晓琪的委培单位。

陈晓琪持齐玉苓的录取通知书到被告济宁商校报到时,没有携带准考证;报到后,以齐玉苓的名义在济宁商校就读。

陈晓琪在济宁商校就读期间的学生档案,仍然是齐玉苓初中阶段及中考期间形成的考生资料,其中包括贴有齐玉苓照片的体格检查表、学期评语表以及齐玉苓参加统考的试卷等相关材料。

陈晓琪读书期间,陈克政将原为陈晓琪联系的委培单位变更为中国银行滕州支行。

1993年,陈晓琪从济宁商校毕业,自带档案到委培单位中国银行滕州支行参加工作。

被告陈克政为使被告陈晓琪冒名读书一事不被识破,曾于1991年中专招生考试体检时,办理了贴有陈晓琪照片并盖有“山东省滕州市招生委员会”钢印的体格检查表,还填制了贴有陈晓琪照片,并加盖“滕州市第八中学”印章的学期评语表。

1993年,陈克政利用陈晓琪毕业自带档案的机会,将原齐玉苓档案中的材料抽出,换上自己办理的上述两表。

目前在中国银行滕州支行的人事档案中,陈晓琪使用的姓名仍为“齐玉苓”,“陈晓琪”一名只在其户籍中使用。

经鉴定,被告陈克政办理的体格检查表上加盖的“山东省滕州市招生委员会”钢印,确属被告滕州教委的印章;学期评语表上加盖的“滕州市第八中学”印章,是由被告滕州八中的“腾州市第八中学财务专章”变造而成。

陈克政对何人为其加盖上述两枚印章一节,拒不陈述。

另查明:1990年,被告滕州八中将当年参加中专考试学生的成绩及统招、委培分数线,都通知了考生本人。

1990年的招生办法,要求报考委培志愿的考生必须凭委培招生学校和委培单位的介绍信报名。

为满足这一要求,凡报考委培志愿的考生事实上都是自己联系委培单位并自己交纳委培费用。

被告陈晓琪当时交纳了5500元的委培费。

原告齐玉苓既未联系过委培单位,亦未交纳过委培费用。

上述事实,有证人孟繁运、曹森、张开宇、陈道山的证言,有枣庄市教委招生办公室、滕州市鲍沟镇政府的证明,有当事人齐玉苓、陈克政、济宁商校、滕州教委、滕州八中的陈述和对陈晓琪的调查笔录,有济宁商校九0级委培学生花名册、九三年毕业生就业工作调配表、“齐玉苓”人事档案和其他学生的体格检查表、鉴定结论两份、陈晓琪的户籍、滕州市招生委员会办公室的“滕招办字(1990)7号”文件等证据证实。

枣庄市中级人民法院认为: 民法通则第九十九条规定:“公民享有姓名权,有权决定、使用和依照规定改变自己的姓名,禁止他人干涉、盗用、假冒。

”被告人陈晓琪在中考落选、升学无望的情况下,由其父、被告陈克政策划并为主实施冒用原告齐玉苓姓名上学的行为,目的在于利用齐玉苓已过委培分数线的考试成绩,为自己升学和今后就业创造条件,其结果构成了对齐玉苓姓名的盗用和假冒,是侵害姓名权的一种特殊表现形式。

由于侵权行为延续至今,故陈晓琪关于齐玉苓的诉讼请求已超过诉讼时效的答辩理由,显然不能成立。

原告齐玉苓主张的受教育权,属于公民一般人格权范畴。

它是公民丰富和发展自身人格的自由权利。

本案证据表明,齐玉苓已实际放弃了这一权利,即放弃了上委培的机会。

其主张侵犯受教育权的证据不足,不能成立。

齐玉苓基于这一主张请求赔偿的各项物质损失,除律师代理费外,均与被告陈晓琪的侵权行为无因果关系,故不予支持。

民法通则第一百二十条规定:“公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的,有权要求停止侵害,恢复名誉,消除影响,赔礼道歉,并可以要求赔偿损失。

”原告齐玉苓的姓名权被侵犯,除被告陈晓琪、陈克政应承担主要责任外,被告济宁商校明知陈晓琪冒用齐玉苓的姓名上学仍予接受,故意维护侵权行为的存续,应承担重要责任;被告滕州八中在考生报名环节疏于监督、检查,并与被告滕州教委分别在事后为陈晓琪、陈克政掩饰冒名行为提供便利条件,亦有重大过失,均应承担一定责任。

原告齐玉苓支出的律师代理费,因系被告陈晓琪实施侵权行为而导致发生的实用费用,应由陈晓琪承担赔偿责任,其他被告负连带责任。

但齐玉苓主张的律师代理费数额无客观依据,不能全部支持,应按《枣庄市律师业务收费标准》确定收费具备数额。

诉讼中对体格检查表、学期评语表中的印章进行鉴定支出的费用,应由责任人被告滕州八中、滕州教委分别负担。

原告齐玉苓的考试成绩及姓名被盗用,为其带来一定程度的精神痛苦。

对此,除有关责任人应承担停止侵害、赔礼道歉的责任外,各被告均应对齐玉苓的精神损害承担给予相应物质赔偿的民事责任。

各被告对判决的精神损害赔偿费用各自承担,相互之间不负连带责任。

但在赔偿标准方面,齐玉苓主张的数额与我国国情和本案案情均不相符,要求过高,故不予全部采纳。

对精神损害应赔偿的数额,参照本地司法机关审理的同类纠纷确定。

综上,枣庄市中级人民法院判决: 一、被告陈晓琪停止对原告齐玉苓姓名权的侵害; 二、被告陈晓琪、陈克政、济宁商校、滕州八中、滕州教委向原告齐玉苓赔礼道歉; 三、原告齐玉苓支付的律师代理费825元,由被告陈晓琪负担,于判决生效后10日内给付,被告陈克政、济宁商校、滕州八中、腾州教委对此负连带责任; 四、原告齐玉苓的精神损失费35000元,由被告陈晓琪、陈克政各负担5000元,被告济宁商校负担15000元,被告滕州八中负担6000元,被告滕州教委负担4000元,于判决生效后10日内给付; 五、鉴定费400元,由被告滕州八中、滕州教委各负担200元; 六、驳回齐玉苓的其他诉讼请求。

案件受理费按本院核定的实际争议数额19.5万元计收5410元,由原告齐玉苓负担4400元,被告陈晓琪、陈克政、济宁商校各负担300元,被告滕州八中、滕州教委各负担55元。

宣判后,齐玉苓不服一审判决,向山东省高级人民法院提起上诉。

理由是:一、陈晓琪实施的侵犯姓名权行为给本人造成的精神损害是严重的,应按照山东省高级人民法院《关于审理人身损害赔偿案件若干问题的意见(试行)》第75条规定的赔偿标准予以赔偿;二、根据当年国家和山东省对招生工作的规定,报考委培不需要什么介绍信,也不需要和学校签订委培合同。

滕州市招生委员会办公室的“滕招办字(1990)7号”文件中对招委培生工作的规定,违反了国家和山东省的规定,是错误的,不能采信。

本人在参加统考前填报的志愿中,已经根据枣庄市商业局在滕州市招收委培学生的计划填报了委培志愿,并表示对委培学校服从分配,因此才能进入统招兼委培生的考场参加统考,也才能够在超过委培分数线的情况下被济宁商校录取。

正是由于滕州八中不向本人通知统考成绩,而且将录取通知书交给陈晓琪,才使本人无法知道事实真相,一直以为成绩不合格落榜了,因此也才不去联系委培单位,没有交纳委培费用。

各被上诉人的共同侵权,剥夺了本人受中专以上教育的权利,并丧失了由此产生的一系列相关利益。

原审判决否认本人的受教育权被侵犯,是错误的。

请求二审法院判令:1、陈晓琪赔偿因其侵犯本人姓名权而给本人造成的精神损失5万元;2、各被上诉人赔偿因共同侵犯本人受教育的权利(即上中专权益及相关权益),而给本人造成的经济损失16万元和精神损失35万元。

被上诉人陈晓琪答辩称:原判认定事实清楚,适用法律正确,程序合法,应当维持。

被上诉人陈克政答辩称:中专预选考试结束后,齐玉苓私下曾对陈晓琪表示过她不准备上委培学校。

正是由于齐玉苓有这个意思表示,所以我提供了鲍沟镇镇政府的介绍信和委培合同,齐玉苓才能被安排在统招兼委培考场。