多吉美与与种子土壤理论

- 格式:pptx

- 大小:750.97 KB

- 文档页数:8

土壤学部分绪论土壤学:研究土壤形成演变、形成性质、开发利用以及培肥改良的一门学科土壤:地球陆地上能够生长绿色收获物的疏松表层土壤的本质具有肥力土壤肥力:土壤供给调节植物生长发育的水分、养分、空气、热量等生活因素的能力。

土壤肥力分类:自然肥力、人为肥力,有效肥力、潜在肥力、经济肥力肥料:把施入土壤中或喷施于作物茎叶,能直接或间接的供给作物养分,提高作物产量,改善产品品质或者改良土壤性状,逐步提高土壤肥力的物质。

肥料分类:化学肥料、有机肥料、生物肥料国策:十分珍惜每寸土地,合理利用每寸土地腐殖质营养学说(泰伊尔):腐殖质是植物的唯一营养矿质营养学说(李比希)植物营养主要靠土壤中的矿质营养以及有机质分解产生的矿物质养分归还学说(李比希)由于不断在体让上种植植物,土壤中的营养不断消耗,如果不把植物从土壤中吸收的矿物质营养归还给土壤,那么土壤最后会变得十分贫瘠,甚至寸草不生。

最小养分定律(李比希)作物产量受土壤中最小的养分控制。

报酬递减率(米切里希)给作物施加肥料,当施肥量达到一定程度以后,再施加肥料,作物产量不增加反而降低。

土壤固相组成土壤由固、液、气三相物质组成土壤矿物质:土壤中所有无机物的总称矿物:一类具有化学组成、物理性质和内部构造而天然存在于地壳中的化合物或单质原生矿物:地球内部岩浆岩冷凝时形成的、存在于岩浆岩之中的矿物。

常见硅酸盐类(钠长石、钾长石、钙长石)次生矿物(粘土矿物):原生矿物在各种风化因素的作用下,改变了形态、成分和性质而形成的新矿物。

(常见层状次生硅酸盐类矿物)次生矿物的分类依据:硅氧片和铝氧片的排列方式1、1:1型粘土矿物,无膨胀性,电荷数少,带正电,胶体特性较弱。

高岭石(南方)保水保肥性能弱2、2:1型粘土矿物,有膨胀性,电荷数多,带负电,胶体特性强。

蒙脱石(北方)保水保肥性能强同晶替代:使晶体带点中心离子被其他离子所代替国际制土粒分级石砾>2、砂粒(粗砂粒2-0.2、细沙粒0.2-0.02)、粉砂粒0.02-0.002、粘粒<0.002土壤质地各粒级土粒占土壤重量的百分数,也叫土壤的机械组成土壤粒级分类各级土粒的主要特征▪1.石砾及砂粒粒级大,抗风化,养分释放慢,比表面积小,无可塑性、粘结性、粘着性和吸附性。

种子与土壤学说

种子与土壤学说是由德国科学家罗尔夫·科赫(Rudolf Virchow)提出的,该学说认为,肿瘤的发生和发展与种子(肿瘤细胞)和土壤(肿瘤微环境)之间的相互作用密切相关。

种子代表肿瘤细胞,它们具有异常的生长和增殖能力,是肿瘤发生的关键因素。

肿瘤细胞可以通过突变、基因改变等机制获得这些异常特性,从而形成肿瘤。

土壤则代表肿瘤微环境,包括周围的细胞、基质、血管和免疫细胞等。

肿瘤微环境对肿瘤的生长和发展起着重要的支持和调控作用。

它可以提供肿瘤细胞所需的营养物质、生长因子和氧气,并影响肿瘤细胞的增殖、侵袭和转移能力。

种子与土壤学说强调了肿瘤细胞与肿瘤微环境之间的相互依存关系。

肿瘤细胞通过与微环境的相互作用来适应和利用环境中的有利因素,促进自身的生长和生存。

同时,肿瘤微环境也可以对肿瘤细胞的行为产生影响,如促进肿瘤的侵袭和转移。

该学说对于理解肿瘤的发生发展机制和寻找有效的治疗策略具有重要意义。

通过研究肿瘤细胞与肿瘤微环境之间的相互作用,科学家们可以探索新的治疗靶点,如针对肿瘤微环境中的细胞和分子,以抑制肿瘤的生长和转移。

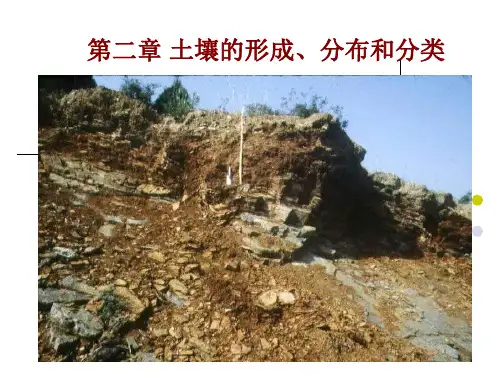

土壤地理学1、19世纪70—80年代,俄国土壤发生学的创始人道库恰耶夫提出了土壤形成因素学说:认为土壤是一个独立的具有外部形态和内部特征的历史自然体,土壤形成过程是由岩石风化过程和成土过程所推动的,影响土壤形成发育的因素有母质,气候,生物,地形及时间,通称五大成土因素。

2、土壤剖面:从地面垂直向下到母质的土壤纵断面积3、土体构型:在土培面之中土层的数目,排列组合形式和厚度,统称为土壤剖面构造或土体构型。

4.土壤肥力:是指土壤为植物生长供应,协调营养因素(水分和养分)和环境条件(湿度和空气)的能力。

5.土壤自净能力:是指土壤对进入土壤中的污染物通过复杂多样的物理过程,化学及生物化学过程,使其浓度降低,毒性减轻或者消失的性能。

6、土壤地理学的研究方法:土壤野外调查与定位观测研究法;实验室化验分析与实验模拟研究法;在土壤调查中的应用;数理统计与SGIS在土壤研究中的应用;土壤历史发生研究法。

7、土壤地理学派的发展:西欧土壤地理学派的发展:18世纪以后,在西欧逐渐形成了近代土壤地理学,其中对土壤科学的发展产生了巨大推动作用的是农业化学土壤学派(德国科学家李比希,提出了“归还学说”)、农业地质土壤学派(德国地质学家法鲁,在深入研究土壤矿物形成转化过程的基础上,提出了一些土壤改良、耕作和施肥的措施。

)、土壤形态发生学派(奥地利土壤学家库比纳,首次将土壤薄片显微观察方法引入土壤学研究,创建了土壤微形态学体系,并用来鉴别分类土壤)。

俄国土壤地理学派的发展:现代土壤地理学奠基人俄国科学家道库恰耶夫在1883年发表了《俄国的黑钙土》,他创立的土壤发生学派和土壤地带性学说已经得到世界各国土壤学家的工人,并已成为现代土壤地理学和自然地理学的重要理论基础。

随后前苏联学者威廉斯、波雷诺夫、柯夫达等进一步集成和发展了土壤发生学理论,提出了同意的土壤形成过程学说。

至20世纪中期,一些新的重要研究成果已陆续发表《植被与土壤》《气候与土壤》《母岩、地形和土壤的关系》《土壤学原理》,这些成果也极大的推动了世界各国土壤地理学的发展。

土壤地理学1、19世纪70—80年代,俄国土壤发生学的创始人道库恰耶夫提出了土壤形成因素学说:认为土壤是一个独立的具有外部形态和内部特征的历史自然体,土壤形成过程是由岩石风化过程和成土过程所推动的,影响土壤形成发育的因素有母质,气候,生物,地形及时间,通称五大成土因素。

2、土壤剖面:从地面垂直向下到母质的土壤纵断面积3、土体构型:在土培面之中土层的数目,排列组合形式和厚度,统称为土壤剖面构造或土体构型。

4.土壤肥力:是指土壤为植物生长供应,协调营养因素(水分和养分)和环境条件(湿度和空气)的能力。

5.土壤自净能力:是指土壤对进入土壤中的污染物通过复杂多样的物理过程,化学及生物化学过程,使其浓度降低,毒性减轻或者消失的性能。

6、土壤地理学的研究方法:土壤野外调查与定位观测研究法;实验室化验分析与实验模拟研究法;在土壤调查中的应用;数理统计与SGIS在土壤研究中的应用;土壤历史发生研究法。

7、土壤地理学派的发展:西欧土壤地理学派的发展:18世纪以后,在西欧逐渐形成了近代土壤地理学,其中对土壤科学的发展产生了巨大推动作用的是农业化学土壤学派(德国科学家李比希,提出了“归还学说”)、农业地质土壤学派(德国地质学家法鲁,在深入研究土壤矿物形成转化过程的基础上,提出了一些土壤改良、耕作和施肥的措施。

)、土壤形态发生学派(奥地利土壤学家库比纳,首次将土壤薄片显微观察方法引入土壤学研究,创建了土壤微形态学体系,并用来鉴别分类土壤)。

俄国土壤地理学派的发展:现代土壤地理学奠基人俄国科学家道库恰耶夫在1883年发表了《俄国的黑钙土》,他创立的土壤发生学派和土壤地带性学说已经得到世界各国土壤学家的工人,并已成为现代土壤地理学和自然地理学的重要理论基础。

随后前苏联学者威廉斯、波雷诺夫、柯夫达等进一步集成和发展了土壤发生学理论,提出了同意的土壤形成过程学说。

至20世纪中期,一些新的重要研究成果已陆续发表《植被与土壤》《气候与土壤》《母岩、地形和土壤的关系》《土壤学原理》,这些成果也极大的推动了世界各国土壤地理学的发展。

中国作物种业科学技术发展的评述2015-09-15 11:36| 作者:盖钧镒刘康赵晋铭| 标签:作物种业1国内外作物种业的发展推动了种业科学的发展2050年全球人口将超过90亿,作物生产必须在2050年前实现翻番才能满足全球人口的需求。

要实现这个目标,必须以2.4%的年增长率递增,而目前平均增长率仅1.3%。

耕地资源的开发和生产水平的提高是解决问题的2个关键途径。

耕地资源有限,生产水平则是开放的。

品种改良和栽培水平两者间,品种改良是主动性因素,栽培水平的实现以品种特性和水平的上限为依据。

因而,全世界都十分重视品种改良和种业发展,从而驱动种业科学技术的发展。

20世纪70年代,玉米小斑病感染T型不育系导致美国玉米毁灭性损失,促使育种学家对于作物品种遗传脆弱性的深刻反思,由此推动了对作物种质资源的研究以及作物种业的发展。

国际种业从20世纪70年代起就有了新起步,作物种业从公益性部门扩展、转移到民营企业。

迄今美国的种业90%以上属于民营企业。

种业作为一个产业,是支撑农作物生产的最基本产业。

以种业为背景的科学技术归之为种业科学技术。

种业公司相继从高等学校吸收育种毕业生,聘请在任或退休教授,建立从育种到种子生产和种子精选、加工、检验、销售的技术体系。

一批包括Monsanto、Pioneer、Syngenta、Bayer等在内的全世界跨国种业公司成长起来。

公司竞相发展种业科技并与公益性研究机构的科技研究相互呼应、补充或结合,推动了现代种业科学技术体系的建立。

种业的竞争深入到品种、种子质量、销售推广等各个方面,因而推动了育、繁、推各环节科学技术,尤其是现代分子生物科技在种业中应用的快速发展。

中国21世纪前后才重视种子产业的发展。

这以往种子是公益性事业。

品种选育和种子的繁殖、推广都是政府的行政事业,种子部门的工作重点是组织新品种选育、试验、示范以及种子的生产和推广。

研究部门主要负责新品种培育,各级原(良)种场负责种子繁殖和提纯复壮,农民和合作组织对推广品种进行自繁、自选、自留、自用,辅之以调剂。

《土壤地理学》电子教案第6章土壤分类6.1 土壤分类概述6.2 中国土壤分类6.3 国际土壤分类的发展思考题与个案分析教学重点1. 了解土壤分类的原理、依据和方法2. 掌握土壤地理发生分类体系和土壤系统分类体系的依据及其特点3. 熟悉国际主要土壤分类体系、国际土壤分类参比基础IRB 和世界土壤资源参比基础WRB 。

关键词土壤发生分类soil genetic classification土壤系统分类Soil taxonomy土壤类别soil taxon诊断表层diagnostic surface horizon诊断表下层diagnostic subsurface horizon国际土壤分类参比基础IRB:InternationalReference Base for Soil Classification 知识结构认识土壤分类原理依据、方法与发展6.1 土壤分类概述掌握中国土壤分类体 6.2 中国土壤分类系的特点熟悉国际主要土壤分类体系及其参比6.3 国际土壤分类6.1 土壤分类概述土壤分类是在深入研究聚合土体发生发育、土壤系统发育与演替规律的基础上,根据土壤不同发育阶段所形成的性状和特征,对土壤圈中的各异聚合土体所做的科学区分。

土壤是地球陆地表面连续存在的自然体即土壤圈,如图6-1所示。

Simonson先后提出了单个土体pedon与聚合土体polypedon的概念,并以此建立了土壤多级系统,按聚合土体物质组成和形态特征,首先,将相似的聚合土体归并为土纲;其次,据土纲的差异性,将土纲细分为亚纲,再按亚纲内次级土壤性状的差异性,将亚纲细分为土类,…。

图6-1 土壤圈及其组成的解析示意图土壤圈中土壤类型的多样性,是在不同成土因素的综合作用下,处于不同发育阶段的土壤所构成的。

土壤性状特征是成土因素综合作用的产物,也是在土壤野外调查、实验室分析过程中能够直接定量化测量的土壤特征。

故土壤发生学是土壤分类的理论基础。

中医和有机农业(二)—土壤生态系统的阴和阳阴阳者,数之可十,推之可百,数之可千,推之可万,万之大不可胜数,然其要一也。

一一素问•阴阳离合论从上一篇木醋液的例子,我们了解的关于农业的阴阳理论,其实可以解释很多农业中的规律。

这一次我们谈一下在土壤生态系统里面的阴和阳。

中医的阴阳理论其实非常复杂,但是通常有一个重要的指导原则就是越是有形的部分越属于阴,越是无形的部分越属于阳。

按照这个原则,我们可以说土壤微生物是土壤生态系统的“阳“,而各种矿质营养元素为”阴“的部分。

虽然我们看不见,但每克土壤里有几亿微生物。

整个西方的哲学体系,是偏重物质主义的,正如西医理论源自于对人体肉体部分的研究,西方化学农业也源自于对土壤营养物质的研究,最著名的就是李比希的“矿质营养学说“,认为土壤中的N、P、K (氮、磷、钾)等营养物质对于植物生长是起决定作用的,化肥就是在这种理论的指导下开始生产的。

学习中医我们就知道,对于人的生命起更加重要作用的并不是肉体这个物质层次的东西,而是经络、能量、精神等这些看不见的部分。

同样对于土壤生态学的研究也发现,土壤微生物才是土壤活力的最重要因素。

而土壤有机质是土壤微生物存在的物质基础。

土壤有机质和土壤微生物,恰恰是在化学农业中被忽略的部分。

按照这个原则:我们可以把激活土壤微生物的材料,如生物动力农业中的BD500 、木醋液等看作阳中之阳,而EM 菌、酵素注1 、土著微生物等补充土壤微生物的材料看作阳中之阴。

含N、P、K 等营养元素高的速效型肥料可以看作阴中之阴,使用过量时会抑制土壤的微生物,而含碳的有机物,因为是微生物生长的基础,所以是阴中之阳,本质上讲这些含碳的有机物,是植物光合作用固定的太阳能,所以其实是属于能量的部分。

之前我们对木醋液已经有了解,木醋液并不直接补充土壤微生物,而是提高微生物的活性,促进微生物的繁殖。

值得一提的是生物动力农业里面的BD500 注2,将牛粪装入牛角,埋入地下,吸收宇宙能量,然后使用的时候只需要很小的剂量就可以激活土壤微生物。