昆山历史名人列表

- 格式:doc

- 大小:42.00 KB

- 文档页数:6

归有光简介学习总结一:归有光简介归有光(1506~1571)明代散文家,字熙甫,号项脊生。

昆山(今属江苏)人。

9岁能属文,后以同邑人魏校为师,通经史,善故。

嘉靖十九年(1540)中举人。

其后二十余年,八次会试不第。

嘉靖二十一年移居嘉定安亭江上,读书讲学,生徒常达数十百人,被称为震川先生。

嘉靖四十四年始中进士,授长兴知县。

因采用古教化法治民,听讼时引妇女儿童围观,用吴语断案。

以抗拒上司命令,被迫离职,转为顺德府通判,管理马政。

后为南京太仆寺丞,参与撰修《世宗实录》,以劳瘁致疾,卒于南京。

明代中叶,文坛上出现了前、后七子的复古户外,对扫除台阁体的文风有必须作用。

但至嘉靖年间,已流为盲目尊古倾向。

王慎中、茅坤、唐顺之等人起而抵制,提倡唐宋古文,被称为唐宋派,其魁首实为归有光。

时王世贞为文坛宗师,声势煊赫,归有光贬斥说:"盖今世之所谓文者,难言矣。

未始为古人之学,而苟得一二妄庸人为之巨子,争附和之,以抵排前人","至于宋元诸名家,其力足以追数千载之上而与之颉颃,而世直以蚍蜉撼之,可悲也"(《项思尧文集序》)。

在诗论上,他也批判复古倾向说:"今世乃惟追章琢句,模拟剽窃,淫哇浮艳之为工,而不知其所为。

"反之,他认为那种"率口而言,多民俗歌谣,悯时忧世之语,盖大雅君子之所不废者"(《沈次谷先生诗序》)。

他的基本观点是:以《史记》为代表的秦汉文章虽好,但唐宋间名文未尝不佳,前、后七子标榜"文必秦汉,诗必盛唐",实则泥古成风,走入歧途。

他主张"变秦汉为欧曾",属文时应"出于意之所诚"……非特求绘藻之工为文章。

□□然观美矜炫于世而已"(《答俞质甫书》)。

当时,王世贞听到他批评自己"妄庸"后说:"妄则有之,庸则未敢闻命。

"但到了晚年,王世贞也感到自己雕饰过甚,不及归有光恬适自然。

出自苏州的名人:1、顾炎武(1613.7.15—1682.2.15),汉族,明朝南直隶苏州府昆山(今江苏省昆山市)千灯镇人,本名绛,乳名藩汉,别名继坤、圭年,字忠清、宁人,亦自署蒋山佣;南都败后,因为仰慕文天祥学生王炎午的为人,改名炎武。

因故居旁有亭林湖,学者尊为亭林先生。

明末清初的杰出的思想家、经学家、史地学家和音韵学家,与黄宗羲、王夫之并称为明末清初“三大儒”。

顾炎武一生辗转,行万里路,读万卷书,创立了一种新的治学方法,成为清初继往开来的一代宗师,被誉为清学“开山始祖”。

顾炎武学问渊博,于国家典制、郡邑掌故、天文仪象、河漕、兵农及经史百家、音韵训诂之学,都有研究。

晚年治经重考证,开清代朴学风气。

其学以博学于文,行己有耻为主,合学与行、治学与经世为一。

诗多伤时感事之作。

顾炎武主要作品有《日知录》、《天下郡国利病书》、《肇域志》、《音学五书》、《韵补正》、《古音表》、《诗本音》、《唐韵正》、《音论》、《金石文字记》、《亭林诗文集》等。

2、冯梦龙(1574年—1646年),字犹龙,又字子犹,公鱼。

号龙子犹、墨憨斋主人、顾曲散人、吴下词奴、姑苏词奴、前周柱史等。

南直隶苏州府长洲县(今江苏省苏州市)人。

明代文学家、思想家、戏曲家。

冯梦龙出身士大夫家庭,与兄冯梦桂、弟冯梦熊并称“吴下三冯”。

他的作品比较强调感情和行为,最有名的作品为《喻世明言》(又名《古今小说》)、《警世通言》、《醒世恒言》,合称“三言”。

三言与明代凌濛初的《初刻拍案惊奇》、《二刻拍案惊奇》合称“三言两拍”,是中国白话短篇小说的经典代表。

冯梦龙以其对小说、戏曲、民歌、笑话等通俗文学的创作、搜集、整理、编辑,为中国文学做出了独异的贡献。

冯梦龙编选的“三言”代表了明代拟话本的成就,是中国古代白话短篇小说的宝库。

这三部小说集相继辑成并刊刻于明代天启年间。

“三言”各40篇,共120篇,约三分之一是宋元话本,三分之二是明代拟话本。

“三言”中较多地涉及到市民阶层的经济活动,表现了小生产者之间的友谊;也有一些宣扬封建伦理纲常、神仙道化的作品;其中表现恋爱婚姻的占很大比例,《杜十娘怒沉百宝箱》是其中最优秀的一篇,也是明代拟话本的代表作。

昆山名人名事150昆山,江苏省辖县级市,由苏州市代管,自秦代置县以来已有2200多年。

昆山是“百戏之祖”昆曲的发源地。

昆山称不上那种在重大历史关头,站在关键位置上的城市。

她在中国无数座城市之中,并非最显赫的那一个。

昆山这个名字得自小昆山,而这山已被划入上海境内。

今天,她还被不少人称作“上海后花园”。

2019年,昆山市全年实现地区生产总值4045.06亿元,按可比价计算,比上年增长6.1%。

当然,昆山市历史悠久,自古至今名人辈出,孕育了一大批栋梁之才,今天我们就来和大家介绍两位近当代人物,他们一位是特级航天员少将,一位是院士。

第一位:费俊龙费俊龙,男,汉族,江苏昆山人,中共党员,毕业于长春航校,大学文化。

1965年5月出生,1982年6月入伍,1985年5月入党。

曾任中国人民解放军航天员大队大队长、特级航天员,少将军衔,空军某飞行学院飞行技术检查员,飞过歼教五等机型,安全飞行1790小时,为空军特级飞行员。

2018年1月,被中央宣传部授予航天员群体“时代楷模”荣誉称号。

在解放军航天员大队这个英雄的群体里,首批航天员费俊龙是比较不起眼的一位,尽管他也是一名英雄航天员,也接受过祖国的表彰。

但是,费俊龙却是将管理者与航天员身体集于一身的人,因为他是中国航天员中心的副主任,是航天员训练的策划者,是一名年轻的少将军官。

当然,杨利伟现在作为一名普遍的航天员,也要接受费俊龙的训练管理,共同提高太空飞行技术和能力。

1965年,出生于江苏省苏州昆山,在家中排行老三,因为前面已经有两位姐姐,所以当费俊龙出生时,费爸爸给他起了一个小名“三囝囝”。

1982年,费俊龙17岁,空军赴当地招考飞行员,费俊龙经过严格选拔顺利选飞成功。

1985年9月,费俊龙以全优的成绩留校任教。

此后,他当过教员、中队长、机关工作人员、技术检查员。

1986年,从长春某部航校毕业的费俊龙分配到武汉某部航校担任教官。

1991年,费俊龙与同为航校毕业的妻子喜结连理,费俊龙的妻子如今也是一位杰出的航天人,在中国航天工业医学研究所任职。

归有光——嘉靖三大家之一归有光介绍本名:归有光别称:归震川、归太仆字号:字熙甫,又字开甫别号震川,又号项脊生所处时代:明朝民族族群:明人出生地:苏州府太仓州昆山县宣化里出生时间:1507年1月6日去世时间:1571年2月7日主要作品:《震川集》《三吴水利录》等主要成就:明代“唐宋派”代表作家,被称为“今之欧阳修”官职:南京太仆寺丞地位:“嘉靖三大家”之一归有光(1507年1月6日—1571年2月7日),字熙甫,又字开甫,别号震川,又号项脊生,世称“震川先生”。

汉族,苏州府太仓州昆山县(今江苏昆山)宣化里人。

明朝中期散文家、官员。

嘉靖十九年(1540年),归有光中举人,之后参加会试,八次落第,遂徙居嘉定安亭江上,读书谈道,学徒众多。

嘉靖三十三年(1554年),倭寇作乱,归有光入城筹守御,作《御倭议》。

嘉靖四十四年(1565年),归有光六十岁时方成进士,历长兴知县、顺德通判、南京太仆寺丞,故称“归太仆”,留掌内阁制敕房,参与编修《世宗实录》。

隆庆五年(1571年)病逝,年六十六。

归有光均崇尚唐宋古文,其散文风格朴实,感情真挚,是明代“唐宋派”代表作家,被称为“今之欧阳修”,后人称赞其散文为“明文第一”。

与唐顺之、王慎中并称为“嘉靖三大家”,又与胡友信齐名,世称“归、胡”。

著有《震川先生集》、《三吴水利录》等。

人物生平科举不顺归有光于明武宗正德元年十二月二十四日(1507年1月6日)出生在苏州府太仓州昆山县(今江苏昆山)宣化里一个日趋衰败的大族之中。

他八岁时,年仅二十五岁的母亲就丢下三子两女与世长辞,父亲是个穷县学生,家境急遽败落。

也许就是这种困境,迫使年幼的归有光过早地懂得了人间忧难,开始奋发攻读。

归有光自幼明悟绝人,九岁能成文章,十岁时就写出了洋洋千余言的《乞醯论》,十一、二岁“已慨然有志古人”,十四岁应童子试,二十岁考了个第一名,补苏州府学生员,同年到南京参加乡试。

“弱冠尽通六经、三史、大家之文”的归有光,开始时对举业满怀信心,但他参加乡试却连连落第,五上南京,榜上无名,其间惨淡经营,寒窗十五载。

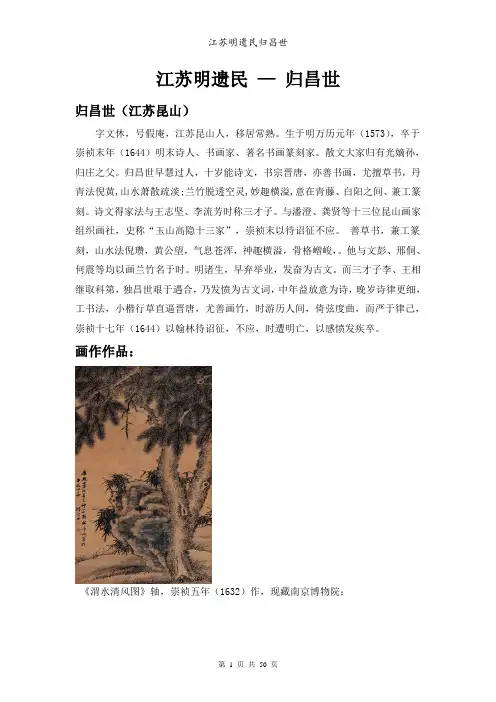

江苏明遗民—归昌世归昌世(江苏昆山)字文休,号假庵,江苏昆山人,移居常熟。

生于明万历元年(1573),卒于崇祯末年(1644)明末诗人、书画家、著名书画篆刻家。

散文大家归有光嫡孙,归庄之父。

归昌世早慧过人,十岁能诗文,书宗晋唐,亦善书画,尤擅草书,丹青法倪黄,山水萧散疏淡;兰竹脱透空灵,妙趣横溢,意在青藤、白阳之间、兼工篆刻。

诗文得家法与王志坚、李流芳时称三才子。

与潘澄、龚贤等十三位昆山画家组织画社,史称“玉山高隐十三家”,崇祯末以待诏征不应。

善草书,兼工篆刻,山水法倪瓒,黄公望,气息苍浑,神趣横溢,骨格嶒峻,。

他与文彭、邢侗、何震等均以画兰竹名于时。

明诸生,早弃举业,发奋为古文。

而三才子李、王相继取科第,独昌世艰于遇合,乃发愤为古文词,中年益放意为诗,晚岁诗律更细,工书法,小楷行草直逼晋唐,尤善画竹,时游历人间,倚弦度曲,而严于律己,崇祯十七年(1644)以翰林待诏征,不应,时遭明亡,以感愤发疾卒。

画作作品:《渭水清风图》轴,崇祯五年(1632)作,现藏南京博物院;(立轴,水墨,纸本,纵146.2厘米,横44.7厘米。

广州美术馆藏。

)《风竹图》轴,崇祯十四年(1641)作,藏广州美术馆;(归昌世竹石图立轴设色绢本尺寸166 × 43 厘米此图为拍卖作品)《竹石图》轴,崇祯十四年(1641)作,现藏故宫博物院;(此图在网上某拍卖的图)《墨竹图》,崇祯六年(1633)作,卷藏常熟博物馆。

归昌世著述:第一条记录:《缩斋文集假庵杂着》首都图书馆藏题名与责任者缩斋文集;假庵杂着/(明)黄宗会撰--(明)归昌世撰出版发行项上海;上海古籍出版社,1983载体形态项221页;19cm丛编瓜蒂庵藏明清掌故丛刊语言汉语一般附注项书脊题名:缩斋文集:外一种主题词古典散文;选集作者黄宗会--归昌世分类号I262.48--I264.8索书号I262.48/3条形码馆藏地点索书号流通状态借阅方式架位ZH00128583 中文库本库(3)I262.48/3在库暂不阅览架位第二条记录:《缩斋文集假庵杂着》南京图书馆藏ISBN : CNY0.79作品语种 chi题名缩斋文集假庵杂着版本说明影印本出版发行上海上海古籍出版社载体形态 221页; 19cm丛编项瓜燕庵藏明清掌故丛刊一般性附注其他题名:假庵杂着丛编瓜燕庵藏明清掌故丛刊,其他题名假庵杂着主题古典散文中图分类号I264.8个人著者黄宗会归昌世馆藏I262.48/04第三条记录:《假庵集》南京图书馆藏作品语种 chi题名假庵集 / 三卷版本说明抄本出版发行王德森载体形态一册个人著者归昌世馆藏GJ/809422第四条记录:《缩斋文集》南京图书馆藏作品语种 chi题名缩斋文集版本说明影印本出版发行上海上海古籍出版社载体形态一册个人著者黄宗会归昌世馆藏GJ/I/1146第五条记录:《缩斋文集假庵杂着》上海图书馆藏缩斋文集 : 假庵杂着著者黄宗会, 归昌世上海古籍出版社 1983散文 -- 中国 -- 明代主题标目丛书: 瓜燕庵藏明清掌故丛刊上海出版地:说明: 221页 ; 19cm版本: 影印本I262.48/4838索书号:第六条记录:《假庵杂着 [缩微胶片] : 一卷纪季父遗言遗事一卷》中国国家图书馆藏ID 号002765130通用数据20041230e20012001km y0chiy50 eb题名与责任假庵杂着 [缩微胶片] : 一卷纪季父遗言遗事一卷 / (明)归昌世撰版本项发行片出版项北京 : 全国图书馆文献缩微中心, 2001, 2001)载体形态项1盘 ; 35mm银盐语言chi连接附注Reproduction of:著者归昌世明撰索书号/ 18296第七条记录:《假庵诗草 [缩微制品] : 不分卷》中国国家图书馆藏头标区00668nam0 2200229 450ID 号602003004563通用数据20030616e19921992km y0chiy50 eb题名与责任假庵诗草 [缩微制品] : 不分卷 / (明)归昌世撰版本项发行片出版项北京 : 全国图书馆文献缩微中心, 1992, 1992)载体形态项1盘 ; 35mm语言chi相关附注清郭鸣之跋著者(明)归昌世撰索书号/ 12557第八条记录:《缩斋文集 [专著] : 假庵杂着》中国国家图书馆藏ID 号0183001770通用数19950509d1983 em y0chiy0110 ea据题名与缩斋文集 [专著] : 假庵杂着 / (明)黄宗会, 归昌世撰责任版本项, 影印本出版项上海 : 上海古籍出版社, 1983载体形221页 ; 19cm态项丛编项瓜燕庵藏明清掌故丛刊语言chi题名假庵杂着主题古典散文 -- 中国 -- 明代 -- 选集中图分I264.8类号著者(清)黄宗会 (1618~1663) 撰归昌世明撰第九条记录:《假庵诗草 [缩微制品] : 不分卷》中国国家图书馆头标区00804nvm0 22002891 450ID 号602001007563通用数19990412f13681644km y0chiy0108 eb据题名与假庵诗草 [缩微制品] : 不分卷 / (明)归昌世撰责任版本项稿本出版项, 明[1368~1644]载体形1册态项语言chi相关附清郭鸣之跋注著者归昌世明撰索书号/ 12557 / 集别集明第十条记录:记录:《假庵杂着 [缩微制品] : 一卷纪季父遗言遗事一卷》中国国家图书馆藏通用数据19990326f13681644km y0chiy0108 eb题名与责任假庵杂着 [缩微制品] : 一卷纪季父遗言遗事一卷 / (明)归昌世撰版本项稿本出版项, 明[1368~1644]载体形态项1册语言chi著者归昌世明撰索书号/ 18296 / 子杂家杂学杂说第十条一记录:《假庵杂着 [善本] : 一卷纪季父遗言遗事一卷》中国国家图书馆藏头标区00521nbm0 22001931 450ID 号411999030656通用数据20050413f13681644km y0chiy50 ea题名与责任假庵杂着 [善本] : 一卷纪季父遗言遗事一卷 / (明)归昌世撰版本项稿本出版项, 明[1368-1644]载体形态项1册语言chi相关附注10行,行21、22字不等,无格。

【导语】今天是9⽉18号,就给⼤家推荐个——昆⼭三贤的爱国故事,欢迎阅读! 归有光 昆⼭三贤中最早⼀位是归有光(1506—1571),字熙甫,号震川,昆⼭⽟⼭镇⼈。

他师从理学家魏校,嘉靖⼗九年(1540)考中举⼈,后来到安亭江上读书授徒,四⽅来求学的⼈很多。

六⼗岁考中进⼠,授长兴(今属浙江)知县,以古教化为治,能听百姓申诉,平反冤狱,引起某些官吏不满,将他调到河北顺德任通判。

隆庆四年(1570)升任南京太仆寺丞,掌管内阁制敕,编纂《世宗实录》。

他的⽂章被誉为“明⽂第⼀”。

归有光⽣活的时代,发⽣⼀件⼤事,就是倭寇侵犯我国东南沿海。

1554年,倭寇进犯昆⼭,他勇敢地投⼊了抗倭战⽃。

然⽽得讯倭寇要进攻昆⼭,官兵早就闻风逃跑了。

昆⼭知县祝乾寿拍案⽽起,率领全城⼠民奋起抵御,坚守孤城。

关于昆⼭抗倭,归有光指出:“全浙之寇,苏松为剧;苏州之寇,昆⼭最深。

”⾯对凶恶的敌⼈,他奋不顾⾝,投⼊了家乡保卫战,并且写下了⼀系列御倭的重要著作。

在他⾝上表现出来炽烈的爱国情怀。

顾炎武 顾炎武(1613-1682),字宁⼈,号亭林,昆⼭千灯镇⼈,是明末清初三⼤思想家之⼀。

顾炎武⼗四岁补诸⽣,⼗七岁与同学归庄⼀起参加“复社”反宦官权贵的⽃争。

⼆⼗七岁起不再参加科举考试,专⼼著作。

清顺治⼆年(1645),投⼊苏州、昆⼭抗清起义。

明亡后,*弃家北游。

他联络同道,不忘复兴,拒绝征召,以遗民终⽼。

其代表作有《⽇知录》《天下郡国利病书》《亭林诗⽂集》等。

1645年六⽉中旬,清军调集重兵围攻昆⼭,七⽉初城破,清兵屠城。

顾炎武亲⽣母亲被清兵游骑砍断右臂,两个弟*叟、⼦武被杀。

当时昆⼭全城五万居民,近四万忠良遭*。

⽼将王佐才以⾝殉职,好友吴其沆在战⽃中壮烈牺牲,知县杨永⾔削发为僧,顾炎武和归庄⼆⼈则逃出了昆⼭城。

顾炎武赶往昆北语濂泾。

数天后常熟县城也失陷,听到这个消息,嗣母王贞孝绝⾷七天⽽亡,临终遗⾔“⽆仕⼆姓”。

后来,顾炎武不受利诱,终⾝不仕,客死他乡,实践了母亲的遗⾔,成为的爱国者。

“昆山三徐”不愧是顾炎武的外甥!哥仨高中状元、探花在清朝初年,昆山徐家一连出了三个一甲登第(前三名:状元、榜眼、探花)的进士。

这三人还是同父同母的亲兄弟,老大徐元文在顺治十六年中了状元,老二徐乾学在康熙九年中了探花,老三徐秉义又在康熙十二年中了探花,三兄弟号称“昆山三徐”。

顾炎武像不仅如此,“昆山三徐”学富五车,还与很多著名文人有重要关系。

首先,“昆山三徐”是明末清初著名大儒顾炎武的外甥。

顾炎武学问渊博,与黄宗羲、王夫之并称为明末清初“三大儒”,是为清初继往开来的一代宗师。

千古名句“天下兴亡,匹夫有责”便来源于顾炎武的巨著《日知录》。

“昆山三徐”都是顾炎武的亲外甥,都曾得到舅舅顾炎武的教导,先后高中三鼎甲,而同父异母的其他兄弟却籍籍无名,可见顾炎武的教导是这三兄弟学业有成的其中重要原因。

纳兰性德画像其次,“昆山三徐”中的徐乾学还是清代著名词人纳兰性德(字容若)的老师。

徐乾学在康熙年间,是纳兰明珠与索额图朋党之争里的重要人物。

前期徐乾学与纳兰明珠结成一派,两人关系紧密,徐乾学顺理成章做了纳兰明珠之子纳兰性德的老师。

纳兰容若英年早逝,他的墓志铭还是由徐乾学撰写的。

可后来徐乾学与纳兰明珠的关系却渐行渐远,最终竟然反目成仇,甚至纳兰明珠的外甥傅拉塔弹劾徐乾学“招摇纳贿,争利害民”共十五项大罪,以至“昆山三徐”里的老三徐元文因此不久惊悸吐血而死。

徐乾学主持编修的《大清一统志》“昆山三徐”中的徐秉义高中探花是在康熙十二年,而同一年的头名状元韩菼tǎn也与徐家关系匪浅。

这还要从徐乾学说起。

康熙十一年徐乾学已经是科举考试的副考官,典考顺天府乡试,他在检查落榜的试卷时,挑出韩菼的试卷,韩菼由此中举。

徐乾学果然慧眼识才,第二年韩菼参加礼部会试,竟然夺得第一名会元,而后他参加殿试更是被康熙帝一眼看中,被钦点为状元。

昆山名人故事100字顾炎武 [清] 著名思想家、史学家、语言学家 (1613~1682):顾炎武,原名绛,字忠清。

明亡后改名炎武,字宁人,亦自署蒋山佣,学者尊称为亭林先生。

汉族,南直隶(清改江南省)苏州府昆山县(今江苏苏州昆山)人,明末清初著名的思想家、史学家、语言学家。

顾炎武与黄宗羲、王夫之并称为明末清初三大儒。

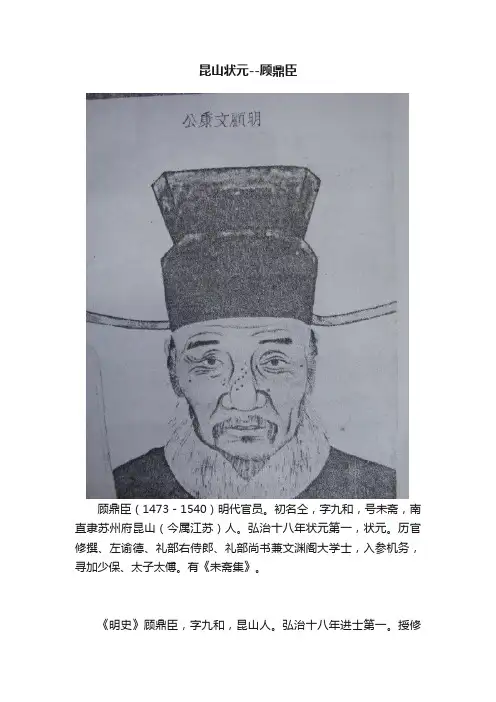

顾鼎臣 [明] 明朝首辅,明朝状元 (1473~1540):顾鼎臣(1473-1540),明大臣。

苏州昆山(属今江苏)人,初名同,字九和,号未斋。

弘治进士,官至礼部尚书、文渊阁大学士。

东南赋役不均,因得其力有所改正。

昆山原无城池,力主造之,倭寇来犯,合城无恙。

后卒于官。

谥文康。

著有《未斋集》。

[明](公元一四七三年至一五四o年)字九和,昆山人。

生于明宪宗成化九年,卒于世宗嘉靖十九年,年六十八岁。

顾秉谦 [明] 明朝首辅 (1550~1626):顾秉谦,字益庵,明末昆山(今属江苏)人。

1624年-1626年任内阁首辅,是明朝天启末年的一任宰相,但是也是历史上一个遭人鄙视和唾骂的宰相。

万历二十三年进士。

改庶吉士,编修,累官礼部右侍郎。

天启元年晋礼部尚书,掌詹事府事。

第二年魏忠贤掌权,他率先趋附,史称为人“庸尘无耻”,“曲奉忠贤,若奴役然”。

吴伟业 [清] 明末清初诗人 (1609~1672):吴伟业(1609~1672) 明末清初诗人。

字骏公,号梅村。

先世居昆山,祖父始迁太仓(今皆属江苏)。

少时笃好《史》、《汉》,为文不趋俗(《镇洋县志》),受张溥赏识,收为学生。

崇祯四年(1631)中进士,授翰林编修,后任东宫讲读官、南京国子监司业等职。

昆山名人著名物理学家周同庆的传奇人生周同庆(1907年12月21日—1989年2月13日)出生于江苏省昆山县一个知识分子家庭。

父亲周梅初在昆山一所中学任国文教师,他对儿子的教育十分重视。

当时全家七口人,生活困难,经常举债。

尽管家境清寒,他竭力支持14岁的周同庆离家远行,独自一人到南京就读于东南大学附属中学。

此时近代物理学宗师叶企孙先生在东南大学任教。

每年放假回家,周同庆总要到上海叶企孙家作客。

有时,叶企孙也到周家拜访。

在叶企孙的点拨指导下,周同庆萌生了对自然科学的浓厚兴趣。

1925年他中学毕业时,叶企孙刚应聘到清华大学创办物理系。

周同庆便报考清华大学物理系,成为第一届本科生。

当时一共仅四人,他们是王淦昌、施士元、周同庆和钟间。

1929年清华大学毕业,周同庆随即以物理第一名考取“庚款”公费,成为该届学生中最早出国的一批。

他进入美国普林斯顿大学物理系读研究生,师从K.T.康普顿(Compton)(因康普顿在1930年便离开普林斯顿,周的导师实为Henry D. Smyth)。

在普林斯顿大学,周同庆取得了相当出色的研究成果,先后发表了3篇学术论文,并以优异的成绩获得金钥匙奖。

但他没有舍得花美元去购买那把金钥匙,仅仅带回一纸奖状。

1933年他取道欧洲回国。

回国后,周同庆任北京大学物理系教授。

担任电磁学、分子运动论及热力学、近代物理及实验、原子与分子光谱、气体传导等多门课程,并进行汞分子光谱的研究。

1936年,周同庆应聘到南京中央大学物理系任教,并担任系主任,教授光学课程。

抗日战争期间,周同庆随中央大学迁往重庆,仍任物理系主任。

美籍天体物理学家范章云,是当时毕业留校的助教,在周同庆指导下工作。

1943年,周同庆转交通大学任教。

1946年随校回上海。

在交通大学期间,周同庆曾任物理系主任和理学院院长。

并亲自讲授普通物理学及原子物理课程。

同时带领教师们建立了原子物理实验室,还开展了原子物理学方面的科学研究。

此实验室至1948年时已初具规模。

关于顾炎武的个人简介顾炎武,明末清初的杰出的思想家、经学家、史地学家和音韵学家,与黄宗羲、王夫之并称为明末清初“三大儒”。

下面是小编给大家带来的关于顾炎武的个人简介,欢迎大家阅读!个人介绍顾炎武(1613.7.15-1682.2.15),汉族,明朝南直隶苏州府昆山(今江苏省昆山市)千灯镇人,本名绛,乳名藩汉,别名继坤、圭年,字忠清、宁人,亦自署蒋山佣;南都败后,因为仰慕文天祥学生王炎午的为人,改名炎武。

因故居旁有亭林湖,学者尊为亭林先生。

明末清初的杰出的思想家、经学家、史地学家和音韵学家,与黄宗羲、王夫之并称为明末清初“三大儒”。

其主要作品有《日知录》、《天下郡国利病书》、《肇域志》、《音学五书》、《韵补正》、《古音表》、《诗本音》、《唐韵正》、《音论》、《金石文字记》、《亭林诗文集》等。

生平早年求学顾炎武于明万历四十一年五月二十八日(1613年7月15日)生于昆山千灯镇,原为顾同应之子,曾祖顾章志,顾氏为江东望族。

顾炎武过继给去世的堂伯顾同吉为嗣,寡母是王逑之女,十六岁未婚守节,白天纺织,晚上看书至二更才休息,独立抚养顾炎武成人,教以岳飞、文天祥、方孝孺忠义之节。

顾炎武14岁取得诸生资格后,与同窗归庄兴趣相投,遂成莫逆之交。

到十八岁时二人前往南京参加应天乡试,共入复社。

二人个性特立耿介,时人号为“归奇顾怪”。

顾炎武以“行己有耻”、“博学于文”为学问宗旨,屡试不中。

自27岁起,断然弃绝科举帖括之学,遍览历代史乘、郡县志书,以及文集、章奏之类,辑录其中有关农田、水利、矿产、交通等记载,兼以地理沿革的材料,开始撰述《天下郡国利病书》和《肇域志》。

崇祯十四年(1641年)二月,祖父顾绍芾病故。

崇祯十六年(1643年)夏,以捐纳成为国子监生。

南明抗清清兵入关后,顾炎武暂居语濂经,由昆山县令杨永言之荐,投入南明朝廷,任兵部司务。

顾炎武把复仇的希望寄托在弘光小朝廷之上,他满腔热忱,“思有所建白”(吴映奎《顾亭林先生年谱》),撰成《军制论》、《形势论》、《田功论》、《钱法论》,即著名的“乙西四论”,为行朝出谋划策,针对南京政权军政废弛及明末种种弊端,从军事战略、兵力来源和财政整顿等方面提出一系列建议。

昆山状元--顾鼎臣顾鼎臣(1473-1540)明代官员。

初名仝,字九和,号未斋,南直隶苏州府昆山(今属江苏)人。

弘治十八年状元第一,状元。

历官修撰、左谕德、礼部右侍郎、礼部尚书兼文渊阁大学士,入参机务,寻加少保、太子太傅。

有《未斋集》。

《明史》顾鼎臣,字九和,昆山人。

弘治十八年进士第一。

授修撰。

正德初,再迁左谕德。

嘉靖初,直经筵。

进讲范浚《心箴》,敷陈剀切。

帝悦,乃自为注释,而鼎臣特受眷。

累官詹事。

给事中刘世扬、李仁劾鼎臣污佞。

帝下世扬等狱,以鼎臣救,得薄谴。

拜礼部右侍郎。

帝好长生术,内殿设斋醮。

鼎臣进《步虚词》七章,且列上坛中应行事。

帝优诏褒答,悉从之。

词臣以青词结主知,由鼎臣倡也。

改吏部左侍郎,掌詹事府。

请令曾子后授《五经》博士,比三氏子孙,从之。

大同军变,张孚敬主用兵,鼎臣言不可,帝嘉纳。

十三年孟冬,享庙,命鼎臣及侍郎霍韬捧主。

二人有期功服,当辞。

乃上言:「古礼,诸侯绝期。

今公卿即古诸侯,请得毋避。

」礼部尚书夏言极诋其非,乃已。

寻进礼部尚书,仍掌府事。

京师淫雨,四方多水灾,鼎臣请振饥弭盗,报可。

十七年八月,以本官兼文渊阁大学士入参机务。

寻加少保、太子太傅、进武英殿。

初,李时为首辅,夏言次之,鼎臣又次之。

时卒,言当国专甚,鼎臣素柔媚,不能有为,充位而已。

帝将南巡,立皇太子,命言扈行,鼎臣辅太子监国。

御史萧祥曜劾吏部侍郎张潮受鼎臣属,调刑部主事陆昆为吏部。

潮言:「兵部主事马承学恃鼎臣有联,自诡必得铨曹,臣故抑承学而用昆。

」帝下承学诏狱,鼎臣不问。

十九年十月卒官,年六十八。

赠太保,谥文康。

鼎臣官侍从时,悯东南赋役失均,屡陈其弊,帝为饬抚按。

巡抚欧阳铎厘定之。

昆山无城,言于当事为筑城。

后倭乱起,昆山获全,乡人立祠祀焉。

尧山堂外纪顾鼎臣,昆山人,父恂年五十余始生公。

既壮,每夜焚香表祈父寿。

一夕,梦黄鹤从天飞来,近视之,即所焚表也,后有朱批字数行,末云:“自此以后,闻田单火牛,通竹无滞。

”盖乙丑之兆云。

明清科举人物传之二——昆山县徐应聘家族昆山县徐应聘家族,“其先常熟人,八世祖徐良迁昆山。

”遂为昆山人。

徐氏定居昆山后,从第五代徐应聘开始,在甲科竞技场上旗开得胜,蟾宫折桂,当传到八代时,徐乾学三兄弟出了一位状元,两名探花,兄弟“三鼎甲”,创造了徐氏家族的科举奇迹,徐乾学之弟徐元文官拜内阁大学士,徐乾学本人也官至刑部尚书,至此,徐氏家族成为当地的豪门贵族。

当传至第九代“树”字辈时,徐氏家族的甲科成绩达到顶峰,仅这一代就有7人进士及第,同时,也使徐氏家族成为昆山及苏州著名的名门望族和文化世家,徐乾学三兄弟是这一家族的主要代表人物。

徐申,徐良子,字周翰,嘉靖初年由乡举授湖广蕲水县知县,有政声,改任江西上饶县知县,迁刑部主事,因昭圣太后弟张延龄入狱事而受到牵连,左迁为浙江湖州府推官,不赴归里,优游林下。

久之,乃卒。

子徐一元,字伯阳,以诸生入太学,屡试不售,就铨选任交河主薄,有政声。

徐应聘,徐良玄孙,徐申曾孙,徐一元孙,徐汝龙子,字伯衡,号端铭,十二岁应童子试,万历十一年(1583)癸未科进士及第,选翰林院庶吉士,授检讨。

万历二十一年(1593)京察中蜚语,遂拂袖归。

座师沈一贯当国,欲招致之,不出。

家居十余年,至万历三十四年(1606),才起补行人司副,进尚宝司丞,升光禄寺少卿。

万历四十四年(1616),擢太仆寺少卿,以劳疾卒,年六十三。

徐应聘“孝友性成,七岁时见父以岁祲为忧,辄流泣废食,与弟幼同寝,弟病常以身掖之。

后在京闻弟讣,哭之至呕血,其内行纯美如此。

”子徐永芳、徐永美。

孙徐开禧、徐开法、徐开弘、徐开远等。

徐开法后裔以贵显,而徐开弘一家则以忠烈而著称。

徐应时,徐应聘从弟,字叔行,诸生,性好游,工词翰善画,又善抚琴,以病早卒。

徐开法,徐良晜孙,徐申来孙,徐一元玄孙,徐汝龙曾孙,徐应聘孙,徐永美子,字兹念,号垣庵,妻顾氏,系硕儒顾炎武之妹。

徐开法为人豪爽,乐于助人,据野史记载:“相传徐之父坦庵、母顾夫人当明末兵乱,有武将俘妇女数十人,扃徐别室,顾设计纵火出之。

昆山三贤事迹介绍《昆山三贤事迹介绍》在昆山这片土地上,有被人们敬仰的“昆山三贤”,他们分别是顾炎武、归有光和朱柏庐,今天我就来给大家讲讲他们的故事。

先来说说顾炎武吧。

顾炎武可是个非常了不起的思想家、学者。

那时候啊,明朝灭亡了,国家处于动荡混乱之中。

顾炎武一心想要挽救民族危亡,他就决定游历四方。

这可不是简单的旅游啊,一路上困难重重。

他经常风餐露宿,有时候连住的地方都找不到,还会遇到强盗土匪呢。

但是顾炎武没有被这些困难吓倒,他心中怀着对国家和民族的热爱,坚持前行。

他每到一个地方,就深入考察当地的地理、风俗、民生等情况,还会去拜访当地的学者和有识之士,跟他们交流学问。

他一边游历,一边做学问,写了很多非常有价值的著作,像《日知录》。

他提出的“天下兴亡,匹夫有责”这句话,不知道激励了多少人。

因为他的这些努力,他的思想对后世产生了巨大的影响,让人们更加明白自己对国家和社会的责任,很多仁人志士都受到他的启发,为了国家的发展努力奋斗。

再讲讲归有光。

归有光呢,是个很厉害的文学家。

他的一生也是充满坎坷。

他早年科举考试老是不顺利,家里的生活也过得比较艰难。

可是归有光并没有放弃自己对文学的热爱。

他就把自己在生活中的所见所闻、所思所感都写进文章里。

他写的文章特别感人,就拿《项脊轩志》来说吧。

他在这篇文章里写了自己的家庭琐事,像回忆他的祖母、母亲和妻子。

他用细腻的笔触,把那些平凡的小事写得充满感情。

他在写作的时候,肯定是怀着对家人深深的思念和爱。

虽然他经历了很多生活的不如意,但是他用文字把这些情感表达出来,让读者读了之后也能感同身受。

他的这种文学风格对后世的文学创作影响很大,很多人都学习他这种以小见大、饱含深情的写作手法。

最后来说说朱柏庐。

朱柏庐啊,他非常重视家庭教育。

他生活的年代,社会秩序也有点混乱,人心比较浮躁。

朱柏庐就想通过自己的努力,来教导人们如何做人做事。

他写了《治家格言》,这可是一本充满智慧的书。

他在写的时候,肯定是思考了很多生活中的道理。

【历史人物传记】明末清初“三大儒”之顾炎武顾炎武(1613年7月15日—1682年2月15日),汉族,明末清初南直隶苏州府昆山(今江苏省昆山市)千灯镇人,本名绛,乳名藩汉,别名继坤、圭年,字忠清、宁人,亦自署蒋山佣;南都败后,因为仰慕文天祥学生王炎午的为人,改名炎武。

因故居旁有亭林湖,学者尊为亭林先生。

明末清初的杰出的思想家、经学家、史地学家和音韵学家,与黄宗羲、王夫之并称为明末清初“三大儒”。

顾炎武一生辗转,行万里路,读万卷书,创立了一种新的治学方法,成为清初继往开来的一代宗师,被誉为清学“开山始祖”。

顾炎武学问渊博,于国家典制、郡邑掌故、天文仪象、河漕、兵农及经史百家、音韵训诂之学,都有研究。

晚年治经重考证,开清代朴学风气。

其学以博学于文,行己有耻为主,合学与行、治学与经世为一。

诗多伤时感事之作。

顾炎武主要作品有《日知录》《天下郡国利病书》《肇域志》《音学五书》《韵补正》《古音表》《诗本音》《唐韵正》《音论》《金石文字记》《亭林诗文集》等。

对于顾炎武而言,他可能并没有想到,他在《日知录》中的一小段文字,会被梁启超总结为八字句式,并且获得广泛的传播和误用。

顾炎武所处于的那个激烈变动的时代,无疑刺激了他对天下和国家的思考。

特别是当他经历了一个朝代的更替之后,对于这一问题更有着敏感的注意力。

而个人应该如何抉择,也成为顾炎武人生中反复思索的主题。

当然,今天被我们广为流传的八字短语的原初含义,是出自于《日知录》第十三卷中的一个小片段。

顾炎武在讨论魏晋时期的风俗提到:•昔者嵇绍之父康被杀于晋文王,至武帝革命之时,而山涛荐之人仕,绍时屏居私门,欲辞不就。

涛谓之曰:“为君思之久矣,天地四时犹有消息,而况于人乎。

”一时传诵,以为名言,而不知其败义伤教,至于率天下而无父者也。

夫绍之于晋,非其君也,忘其父而事其非君,当其未死,三十馀年之间,为无父之人亦已久矣,而荡阴之死,何足以赎其罪乎!且其人仕之初,岂知必有乘舆败绩之事,而可树其忠名以盖于晚上,自正始以来,而大义之不明遍于天下。

昆山历史名人简介昆山历史名人简介春申君(?—前238)战国时楚国贵族,门下食客三千,昆山属于他的封地。

陆机(261—303)西晋文学家,他写的《文赋》是古代重要的文学论文。

陆云(262—303)西晋文学家,文才与其兄陆机齐名,时称“二陆”。

祖冲之(429—500)著名数学家,南朝宋孝建年间,曾任娄县(今昆山市)县令。

朱燮(?—613)隋末农民起义军首领,范成大(1126—1193)著名诗人,为南宋四大家之一。

刘过(1154—1206)南宋诗人,以“诗侠”名震文坛。

卫泾(1159—1226)南宋文学家,昆山第一位状元,官至参知政事。

朱德润(1294—1365)元代画家,善诗文。

顾瑛(1310—1369)元代文学家,家世豪富,轻财结客。

沈万三江南第一豪富,明初助筑南京城墙三分之一。

卢熊(1331—1380)知识广博,善诗文,撰《吴郡广志》,是现存明志中较早的府志之一。

王履(1332—1391)元末明初著名的医学家、画家。

顾坚元代戏曲家,昆山腔的创始人之一。

夏昶(1388—1470)明代著名书画家,擅画墨竹。

费信(1388—?)明代航海家,曾四下西洋。

叶盛(1420—1474)明代著名藏书家,官至吏部左侍郎,为官清廉。

毛澄(1460—1523)状元,官至礼部尚书,封太子太傅和世袭锦衣卫指挥同知。

卢志医学家,曾任御医。

方鹏(1470—1540)官至南京太常寺正卿,修《嘉靖昆山县志》。

顾鼎臣(1473—1540)状元,官至武英殿大学士,建议昆山筑城获准,昆山得以免遭倭难。

魏校(1483—1543)明代哲学家,“南都四君子”之一。

魏良辅明代著名戏曲家,昆曲创始人之一。

归有光(1507—1571)明代著名散文家,工诗文,“唐宋派”代表。

俞允文(1513—1579)明代书法家,善诗文。

梁辰鱼(1520—1590)明代剧作家,昆剧创始人之一。

郑若曾通晓天文地理,佐戚继光抗倭。

郑若皋医学家,任太医院吏目,因弹劾严嵩父子被害。

昆山王氏三兄弟明代万历年间,昆山有名进士叫王临亨(1556—1603),曾任浙江临海县令,官至刑部主事、郎中,后升任杭州知府。

王临亨一共生了三个儿子:王志坚、王志长和王志庆,从小他最看重老二王志长。

王志长(1585-1662),字平仲,号辋水,十六岁参加童子试时,太仓知州丁永祚把他的试卷呈给王锡爵看,王锡爵赞叹曰:“美才!当大就。

”后来经常把写好的文章就正于王锡爵,王锡爵对他的期望很高。

万历三十一年(1603),兄长志坚领乡荐时,总裁为陶望龄(明万历十七年会试第一、廷试第三),因而跟随兄在苏州拜谒了陶望龄,陶望龄对他深加赏识,当时就有“双丁之目”。

可惜的是,王志长一直困于诸生,直至崇祯三年(1630)才举于南闱。

当时拆卷的主考官姓姜,姜惊喜莫名地说:“二十年前就是知名人士了,居然至今才中举?”感到不可思议。

崇祯十三年(1640),参加会试,中乙榜(即副榜)。

奉特旨,与甲榜同授官。

据说因为王志长做了个梦,就绝意进取,不想当官了。

自题其文集名曰《晚香集》,其志概可见矣。

王志长学有源委,笃志经学,以易起家,所得尤邃而于《三礼》《毛诗》,研穷最久。

他曾经说过:“《周礼》《仪礼》文义古奥,真圣人之书,若《礼记》仅堪为二礼疏解耳。

”认为《三礼》中《周礼》《仪礼》最难懂,《礼记》只能作为《周礼》《仪礼》注解之用。

因此,他对二礼的注疏进行研究,写成《周礼注疏删翼》30卷、《仪礼注疏删翼》16卷,《四库提要》对《周礼注疏删翼》的提要说:“是书于郑注贾疏多刊削其繁文,故谓之删;又杂引诸家之说,以发明其义,故谓之翼。

”也就是说,这部著作采用了汉以后诸儒之说,丰富和删改了其中的不妥之处。

对于《毛诗》,其学诗也,志长“宗毛、郑,略朱注,于说诗之书搜罗殆尽,稿且四易,年七十四乃成。

”可见其用功之勤。

所纂辑的著作还有《挛史》《续表异录》《贤奕琐词》《感应篇》《广续传》。

王志长生平耿介成性,耻于跑关系、走后门。

当其兄王志坚任湖广学政时,有人因为志长从小喜欢禅学,二十岁即皈依云栖莲大师,用千金托僧人介绍与之认识,志长婉言谢绝曰:“我之所以年轻时困于诸生,就是因为不愿意拉关系求人。

昆山诗人张景云《苏州日报》2019-11-30张景云(1868—1919年),原名兆荣,改名庸,字景云(以字行),号玉海,昆山蓬阆镇(今昆山蓬朗街道)人,近代著名诗人和教育家。

今年恰值张景云先生去世100周年。

光绪十三年(1887年)二十岁的张景云中了秀才,光绪二十四年(1898年)张景云赴元和县甫里镇(今吴中区甪直镇)王姓家当家庭教师,与时任甫里书院山长的同乡张方中(1907年改名方还,字惟一,近代著名诗文家和教育家,昆山县首任民政长)及镇上文人韵士相识,并时常雅集,诗酒酬唱。

光绪三十一年(1905年),甫里书院改公学,张方中聘张景云为教师。

宣统元年四月(1909年5月),经方还介绍,被清末状元、著名实业家张謇聘至通州,任其独子张怡祖(字孝若)的家庭教师,教授诗文达6年。

宣统三年(1911年),张景云又被聘任通州民立师范学校教习,授修身与国文课。

其道德文章为学校师生所敬重,张謇对其评价为“人师之选”。

1911年4月,张景云参与接待章太炎先生赴南通演讲,采访太炎先生,并于次年4月整理成《章太炎先生答问》发表于《南通师范校友会杂志》第2期(1912年),留下了清末民初珍贵的第一手历史文献资料。

1914年3月,张謇创办的南通图书馆工程竣工,这是中国较早的公共图书馆之一,张景云即被聘任为首任馆务主任,负责图书整理与编目工作,故其也是我国最早的现代图书馆工作者之一。

张景云的诗作,向为人称道。

张謇曾予较高评价,其同学、诗人、教育家胡石予云其诗“尤迥绝曹偶”,方还也说其“诗卓荦可传”。

在甪直时,他与滕橦肤、张方中、沈福源等友交谊极笃,唱和无虚日。

赴通州后,与张謇、江谦、陈衡恪、李苦李及李以炳、沈同芳、丁冕英、张凤年、曹文麟、周曾锦、徐鋆、孙观澜、金泽荣等诗友交往,并诗酒酬唱,也常与胡石予、方还书信往返,诗相韵和。

民国初,还参加了南通的大镛诗社(社友甚众,当地著名文人韵士几乎囊括),积极参与雅集唱和。

自清宣统二年(1910年)起,还参与编辑《通州(民国后更名南通)师范校友会杂志》,自己也历年在该刊发表不少诗文。

昆山历史名人列表

2011-03-29 13:04 点击: 217 昆山新闻中心

春申君(?—前238)战国时楚国贵族,门下食客三千,昆山属于他的封地。

陆机(261—303)西晋文学家,他写的《文赋》是古代重要的文学论文。

陆云(262—303)西晋文学家,文才与其兄陆机齐名,时称“二陆”。

祖冲之(429—500)著名数学家,南朝宋孝建年间,曾任娄县(今昆山市)县令。

朱燮(?—613)隋末农民起义军首领,

范成大(1126—1193)著名诗人,为南宋四大家之一。

刘过(1154—1206)南宋诗人,以“诗侠”名震文坛。

卫泾(1159—1226)南宋文学家,昆山第一位状元,官至参知政事。

朱德润(1294—1365)元代画家,善诗文。

顾瑛(1310—1369)元代文学家,家世豪富,轻财结客。

沈万三江南第一豪富,明初助筑南京城墙三分之一。

卢熊(1331—1380)知识广博,善诗文,撰《吴郡广志》,是现存明志中较早的府志之一。

王履(1332—1391)元末明初著名的医学家、画家。

顾坚元代戏曲家,昆山腔的创始人之一。

夏昶(1388—1470)明代著名书画家,擅画墨竹。

费信(1388—?)明代航海家,曾四下西洋。

叶盛(1420—1474)明代著名藏书家,官至吏部左侍郎,为官清廉。

毛澄(1460—1523)状元,官至礼部尚书,封太子太傅和世袭锦衣卫指挥同知。

卢志医学家,曾任御医。

方鹏(1470—1540)官至南京太常寺正卿,修《嘉靖昆山县志》。

顾鼎臣(1473—1540)状元,官至武英殿大学士,建议昆山筑城获准,昆山得以免遭倭难。

魏校(1483—1543)明代哲学家,“南都四君子”之一。

魏良辅明代著名戏曲家,昆曲创始人之一。

归有光(1507—1571)明代著名散文家,工诗文,“唐宋派”代表。

俞允文(1513—1579)明代书法家,善诗文。

梁辰鱼(1520—1590)明代剧作家,昆剧创始人之一。

郑若曾通晓天文地理,佐戚继光抗倭。

郑若皋医学家,任太医院吏目,因弹劾严嵩父子被害。

郑若庸(1490—?)明代戏曲家,善诗及古文词。

葛成(1568—1630)明代反税监斗争领袖,世称“葛将军”。

王佐才(?—1645)明代武进士,领导昆山军民抗清,后力竭城陷不屈而死。

归庄(1613—1673)工诗文,善书画,顾炎武好友,人称“归奇顾怪”。

顾炎武(1613—1682)明末清初杰出的思想家、爱国学者。

叶方蔼(1629—1682)官至礼部尚书,为官清廉。

龚贤(1618—1689)清代著名书画家,“金陵八家”之首。

徐元文(1634—1691)状元,官至文华殿大学士。

徐乾学(1631—1694)官至刑部尚书,建“传是楼”,藏书极富。

朱柏庐(1627—1698)清代著名理学家、教育家,所著《治家格言》广为流传。

吕熊(?—1680)清初文学家。

徐秉义(1633—1711)官至吏部右侍郎,与兄乾学、弟元文都以一甲登第,称“同胞三鼎甲”。

王鸣盛(1722—1797)清代史学家、经学家,官至内阁学士兼礼部侍郎。

王学浩(1754—1832)善诗,精书画,又工医术。

潘道根(1788—1858)通诗文经史、音韵训诂,以教书行医为生,遇贫苦人家则不收酬金。

王韬(1828—1897)曾为英国传教士翻译中国经书,主编《循环日报》宣传变法维新。

赵元益(1840—1902)向国内传播先进科学技术的先行者之一,又收集罕见书籍加以刻印。

徐兆卿(1877—1930)善治臌胀病及中医伤外科,医名远扬。

余天遂(1882—1930)工书画擅治印,通医学,南社社员,曾任孙中山秘书。

方还(1866—1932)著名教育家、书法家。

郑伯钧(1890—1934)名医,医术精湛,积劳成疾而卒。

邱樾(1860—1936)学问渊博,藏书极富,热心公益,乐善好施。

钱鸣球(1866—1936)好学能文,博通经史,又研习中医学,医誉斐然。

胡石予(1868—1938)教育家,南社社员,“江南三大儒”之一。

朱文鑫(1883—1938)天文学家,加入同盟会,参与讨袁革命。

闵采臣(1877—1939)蜚声吴中的名医。

李肖白(1895—1940)擅书法,学识渊博,志行高洁,拒入仕途。

钱复(1902—1940)组织游击队进行抗日活动,被捕后坚强不屈,英勇就义。

陈定达(1902—1940)参加地下抗日工作,被捕后坚决拒写悔过书,牺牲于南京雨花台。

吴粹伦(1883—1941)教育家,博学多能,精理科,为师循循善诱,诲人不倦。

沈详骥(1898—1941)参加共产党领导的抗日武装,被捕后严守党的秘密,壮烈牺牲。

戴轶凡(1872—1942)名医,擅长儿科,医名远播。

王德森(1856—1943)名医,精内、外、妇、幼各科。

善诗文,分篡《昆新两县续补合志》。

俞时骧(1918—1945)陈纳德空中飞虎大队飞行员,执行任务时英勇牺牲,时年26岁。

张志和(1914—1945)参加新四军江抗部队,后来从事党的秘密工作,在上海浦东牺牲。

叶楚伧(1887—1946)文学家,南社成员,国民党元老。

汪盛年(1917—1947)爱国科学家,在冶金领域有卓越成就。

王慰伯(1894—1948)悬壶济世,勤于著述,名振一方。

费公直(1880—1952)南社社员,留日学医,发展组织周庄红十字会。

黄佩林(1931—1952)抗美援朝中,用炸弹绑身,与敌军坦克同归于尽,可歌可泣。

邬俊才(1900—1954)精于中医内、妇科,创设新生联合诊所,留有《济庐医案》。

王文显(1886—1955)留英归国,致力于戏剧教学,桃李满天下。

俞楚白(1889—1955)土木工程师,工商界爱国人士。

陈香涛(1897—1956)名医,精于妇科,擅治不育之症。

庞调侯(1891—1958)名医,献出祖传秘方,为血吸虫病患者带来福音。

陈秀英(1891—1960)女,奥灶馆创始人,擅长刺绣和烹饪。

朱文熊(1883—1961)汉语文字改革的先驱。

徐士浩(1899—1961)民国时最著名的律师之一。

吴秀松(1889—1966)昆曲艺人,被誉为“神笛吹师”,于格律音韵造诣极深。

陆修棠(1911—1966)著名二胡演奏家。

陈华鼎(1897—1967)图书馆学专家,在国内有一定影响。

陆瘦燕(1909—1969)名医,擅长针灸,著作极多。

王国秀(1895—1971)女,我国妇女界知名人士。

陶一球(1905—1973)创建昆山受共产党领导的第一支抗日武装力量——“陶一球部队”。

俞启葆(1910—1975)著名棉花专家、农学家。

沈体兰(1899—1976)爱国民主人士,教育家。

于景让(1907—1977)爱国学者,致力于植物学和遗传学,兼及文史哲学。

徐祖正(1894—1978)文学家,从事教育工作,将珍藏多年的中外藏书捐给图书馆。

陈大衡(1901—1979)名医,创办昆山第一所私立西医医院——昆山医院。

沈锡麟(1899—1980)著名技师,他的技术革新成果在国内和亚非地区推广运用。

陆曙轮(1900—1980)著名书画家,擅围棋,其作品为海内外收藏者所重。

陈其鹿(1895—1981)经济学家。

蒋英(1898—1982)植物学家,为中国植物区系研究和科学、教育事业作出了重要的贡献。

严雪亭(1913—1983)评弹表演艺术家,人称“弹词皇帝”,自成一派“严调”,名震书坛。

王纪音(1934—1984)女,著名钢琴家。

陈正飞(1906—1986)历史学家。

徐景达(1934—1987)著名动画艺术家、漫画家,代表作为《哪咤闹海》、《三个和尚》。

王安(1921—1990)国际著名科学家、企业家,为电子计算机的发展作出了杰出的贡献。

顾宏伯(1911—1990)著名评弹演员。

丁善德(1911—1995)著名作曲家、钢琴家、音乐教育家。

周适(1912—1998)名医,擅长儿科。