11刺客列传 高二语文 周庭根

- 格式:ppt

- 大小:1.90 MB

- 文档页数:18

刺客列传预读文本预读要求《刺客列传》原文较长,可以安排一定时间让学生对照文本下的注释阅读原文,先知其大意,明白故事发生的过程;然后完成“感知文本”与“预读积累”练习,并记下自己的疑问。

感知文本1.全文共18段,根据故事内容可以分为五大部分。

请你根据下面对全文思路结构的划分,概括每部分的要点及每一层的内容要点。

(见学生用书第89页“感知文本”第1题【分析】第一部分(第1—5段:介绍荆轲的身世及特长、性格。

第1、2段:交代荆轲的籍贯、称呼及荆轲的特长:好读书、击剑。

第3、4段:写荆轲的性格,表面怯懦,实为忍让。

第5段:写荆轲深沉好书,尽与贤豪长者结交,突出其与一般游侠不同的性格特点。

第二部分(第6—9段:交代荆轲刺秦王的历史背景,为故事情节发展作铺垫。

第6段:燕国面临战祸危险,这是荆轲刺秦王的背景。

第7段:形势紧迫,太子丹与太傅谋划对付秦王的计策,从而引出田光,为下文引出荆轲作铺垫。

第8段:写田光的节侠行为,一方面侧面映衬荆轲形象,一方面也引出下文荆轲见太子之事。

第9段:太子丹与荆轲谋刺秦王之计。

第三部分(第10—15段:荆轲刺秦王,秦廷生惊变。

第10段:故事开端——兵临城下,燕国危在旦夕:荆轲刺秦王的导火线(太子丹恐惧,请荆轲行动。

第11—13段:故事发展——刺秦前的准备工作:①准备信物;②准备利刃;③配备助手;④易水送别(刺秦准备的高潮。

第14段:故事高潮——荆轲入秦廷刺杀秦王。

第15段:故事结局——秦发兵灭燕。

第四部分(第16、17段:荆轲刺秦王行动的影响(高渐离击秦王失败,是荆轲行动的延续;鲁勾践感叹,照应文首,是荆轲精神的影响。

第五部分(第18段:太史公赞语,肯定赞扬荆轲的侠义精神。

2.课文第1—9段写了哪些人?有什么作用?(见学生用书第90页“感知文本”第2题【分析】本题目的是引导学生在上题思路整理基础上快读故事前的内容,并兼及课文旁的批注。

[答案]写了荆轲、盖聂、鲁勾践、高渐离、鞠武、燕太子丹、樊於期、田光等。

文言文史记刺客列传阅读答案及翻译(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如作文大全、试题答案、职业规划、原文赏析、小学阅读、初中阅读、高中阅读、诗词阅读、文言文阅读、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as essay writing, test questions answers, career planning, original text appreciation, primary school reading, junior high school reading, high school reading, poetry reading, classical Chinese reading, other sample essays, etc., if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!文言文史记刺客列传阅读答案及翻译文言文史记刺客列传阅读答案及翻译专诸者,吴堂邑人也。

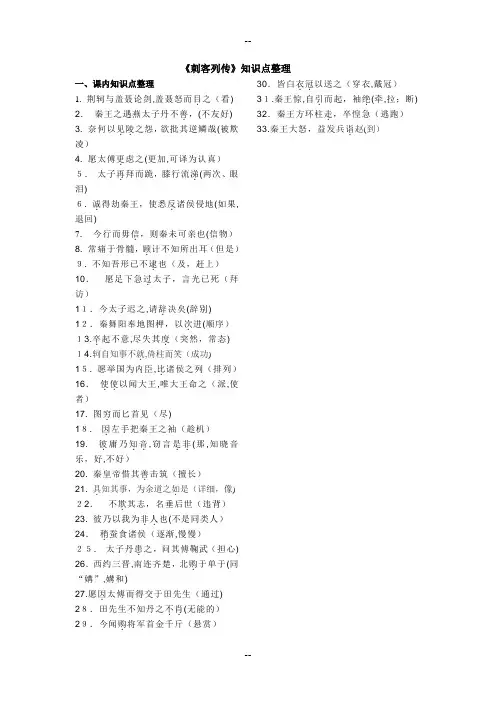

---- 《刺客列传》知识点整理一、课内知识点整理1. 荆轲与盖聂论剑,盖聂怒而目.之(看) 2. 秦王之遇燕太子丹不善.,(不友好) 3. 奈何以见陵..之怨,欲批其逆鳞哉(被欺凌)4. 愿太傅更.虑之(更加,可译为认真) 5. 太子再.拜而跪,膝行流涕.(两次、眼泪)6. 诚.得劫秦王,使悉反.诸侯侵地(如果,退回)7. 今行而毋信.,则秦未可亲也(信物) 8. 常痛于骨髓,顾.计不知所出耳(但是) 9. 不知吾形已不逮.也(及,赶上) 10. 愿足下急过.太子,言光已死(拜访)11.今太子迟之,请辞.决矣(辞别) 12.秦舞阳奉地图柙,以次.进(顺序) 13.卒.起不意,尽失其度.(突然,常态) 14.轲自知事不就.,倚柱而笑(成功) 15. 愿举国为内臣,比.诸侯之列(排列) 16. 使使..以闻大王,唯大王命之(派,使者)17. 图穷.而匕首见(尽) 18. 因.左手把秦王之袖(趁机) 19. 彼.庸乃知音..,窃言是非..(那,知晓音乐,好,不好)20. 秦皇帝惜其善.击筑(擅长) 21. 具.知其事,为余道之如.是(详细,像) 22. 不欺.其志,名垂后世(违背) 23. 彼乃以我为非人..也(不是同类人) 24. 稍.蚕食诸侯(逐渐,慢慢) 25. 太子丹患.之,问其傅鞠武(担心) 26.西约三晋,南连齐楚,北购.于单于(同“媾”,媾和)27.愿因.太傅而得交于田先生(通过) 28.田先生不知丹之不肖..(无能的) 29.今闻购.将军首金千斤(悬赏) 30.皆白衣冠..以送之(穿衣,戴冠) 31.秦王惊,自引.而起,袖绝.(牵,拉;断) 32.秦王方环柱走.,卒惶急(逃跑) 33.秦王大怒,益发兵诣.赵(到)。

刺客列传教学目标:1、学习掌握“爱”“报”“蹊”“却”“造”“厌”“顾”“坐”“诣”等重要实词的意义。

2、学习掌握“虽”“之”“以”“因”等虚词的用法。

3、了解古代有关乐律等方面的文化常识。

教学重难点1、翻译时能依据句式特点并能落实句中重要文言实词和虚词。

2、学习课文通过人物的语言、行动、表情、神态,在尖锐复杂的矛盾冲突中来表现人物的形象的艺术。

教学课时:三课时教学过程:一、导入新课:《刺客列传》全文五千多字,共写了曹沬、专诸、豫让、聂政、荆轲五个人,而其中单是荆轲一个人就用了三千多字,可见荆轲是司马迁这篇作品要表现的核心人物。

节选部分主要记叙了“荆轲刺秦王”的故事,叙述了这一事件的前因后果,从准备、实施、到最后失败,事件过程完整。

情节围绕一个“刺”字展开,波澜起伏,惊心动魄,人物的性格也随着故事情节的发展得到了生动的表现。

二、文言现象梳理1、一词多义:其先乃齐人,徙于卫。

先:祖先。

而之燕,燕人谓之荆卿。

前一“之”字,是动词,到。

使使往之主人。

之:用作动词,到。

荆卿则已驾而去榆次矣。

去:离开。

荆轲既至燕,爱燕之狗屠及善击筑者高渐离。

爱:喜欢。

其所游诸侯,尽与其贤豪长者相结。

结:结交。

归而求为报秦王者,国小,力不能。

报:报复。

擅巴汉之饶。

擅:拥有,据有。

是谓“委肉当饿虎之蹊”也。

蹊:小路。

乃造焉。

造:拜访。

太子逢迎,却行为导,跪而蔽席。

却:退。

跪:两膝着地。

蔽:拂拭。

丹所报先生所言者,国之大事也。

报:告知。

今太子闻光壮盛之时,不知吾形已不逮矣。

逮:及,到。

非尽天下之地,臣海内之王者,其意不厌。

厌:满足。

彼秦大将擅兵于外而内有乱。

擅:独揽,掌握。

车骑美女恣荆轲所欲,以顺其意。

恣:听任,听凭。

进兵北略地,至燕南界。

略:侵占。

今行而毋信,则秦未可亲也。

信:信物。

秦之遇将军,可谓深矣。

遇:对待。

臣左手把其袖,右手揕其匈。

把:握。

于是荆轲就车而去,终已不顾。

顾:回头。

荆轲顾笑舞阳,前谢曰。

顾:回头。

谢:谢罪。

《赵世家》教案3教学目标:1、积累学习一些重要的文言实词和虚词,了解掌握一些重要文言句式。

2、了解《赵世家》的相关内容以及“胡服骑射”的意义。

3、借鉴本文是通过激烈的矛盾冲突刻画人物形象的方法。

教学重点:目标1、2教学难点:目标3学法指导:从扫除文字障碍着手,突出重点,适时点拨,完成教学任务。

教学时间:两课时第一课时用案时间年月日星期第、节课教学要点:整理文言基础知识疏通文句一、导入新课元代作家纪君祥创作的《赵氏孤儿》早已被人熟知,这出戏剧更是被王国维在《宋元戏曲考》中誉为“即列于世界大悲剧中,亦无愧色也”。

但是,最早记述这一故事的却是司马迁的《史记》。

今天,我们就一起来学习这篇《赵世家》,了解赵氏孤儿故事的来龙去脉。

二、整体把握文意(一)理清思路,整体把握本文思路清晰,主要记叙两件事情:第一部分(1-7)是关于赵氏孤儿的故事,第二部分(8-11)是关于“胡服骑射”的内容。

(要求学生在理清思路的过程中,用自己的话复述这两个故事。

)三、梳理文言知识(一)给加点字注音拊手(fǔ)齐衰(cuī)骜民(ào )谥号(shì)藏匿(nì)瓯越(ōu )属阻章(zhǔ)怫学者(bèi )稽首(qǐ)社稷(j ì)(二) 找出通假字:1、是为灵公,发兵距所迎襄公弟于秦者。

距:通“拒”。

阻拦2、初,赵盾在时,梦见叔带持要而哭。

要:同“腰”。

3、韩厥告赵朔趣亡。

趣:急速,赶快。

通“促”。

4、居无何,而朔妇免身。

免:同“娩”。

5、夫人置儿绔中。

绔:同“裤”。

裤子。

6、乃二人谋取他人婴儿负之,衣以文葆,匿山中。

文葆:绣花的襁褓。

文:同“纹”;葆,通“褓”。

7、今吾君独灭赵宗,国人哀之,故见龟策。

见:同“现”。

显现。

8、有独智之虑者,任骜民之怨。

骜:通“傲”。

9、今王舍此而袭远方之服,变古之教,易古之道,逆人之心,而怫学者,离中国,故臣愿王图之也。

怫(bèi):通“悖”,背离,违背。

刺客列传第二课时教学目标:1、学习掌握“爱”“报"“蹊”“却”“造”“厌”“顾”“坐”“诣”等重要实词的意义。

2、学习掌握“虽”“之”“以”“因”等虚词的用法。

3、了解古代有关乐律等方面的文化常识。

4、翻译时能依据句式特点并能落实句中重要文言实词和虚词。

教学重难点:1、学习课文通过人物的语言、行动、表情、神态,在尖锐复杂的矛盾冲突中来表现人物形象的艺术。

2、积累归纳重点文言实词、虚词的意义和用法,提高文言文阅读能力。

教学方法:讲解法探讨法教学过程:第二课时教学目标:1、了解荆轲的性格特点,获得有益的人生启示。

2、掌握文中的重点实词、虚词的意义和用法,积累相关文言知识.教学重难点:1、对文本内容的理解分析与赏评。

2、积累归纳重点文言实词、虚词的意义和用法,提高文言文阅读能力。

教学方法:研习法讨论法教学过程:一、学习课文1—6节。

1、对照注释,自读课文,初步了解内容。

2、质疑答疑,扫清字词障碍。

3、掌握重点字词。

其先乃齐人,徙于卫徙:移居;以术说卫元君说:游说;曩者吾与论剑有不称者曩者:刚才;不称:不合,指讲得不对;鲁勾践与荆轲博,争道争道:争夺博局上的格道;尽与其贤毫长者相结贤毫长者:贤士、豪杰和年高有德行的人;燕之处士田光先生亦善待之处士:有才有德而不愿为官的隐居者;民众而士厉,兵革有余士厉:士兵士气振奋,厉:振奋;欲批其逆鳞哉批:触犯;请入图之入:深入;二、文言知识整理.1、通假字吾曩者目摄之“摄”同“慑”;荆轲嘿而逃去“嘿”同“默";2、词类活用吾曩者目摄之目:名词作状语,用眼睛;曩者吾与论剑有不称者,吾目之目:名词活用为动词,眼睛瞪;使使往之主人使:名词活用为动词,派;荆轲嗜酒,日与狗屠及高渐离饮于燕市日:名词作状语,每天;稍蚕食诸侯蚕:名词作状语,像蚕吞食桑叶一样;3、特殊句式荆轲者,卫人也。

判断句;其先乃齐人判断句;日与狗屠及高渐离饮于燕市状语后置句;故尝质于赵状语后置句;奈何以见陵之怨被动句;三:再读课文,熟悉内容。

苏教版选修高中语文《刺客列传》教案苏教版选修高中语文《刺客列传》教案精选3篇(一)教材:苏教版选修高中语文《刺客列传》教时:5课时一、教学目标:1. 了解《刺客列传》的基本内容、作者以及作品特点。

2. 掌握小说中的主要人物、故事情节及其发展。

3. 学习分析小说中的人物形象和冲突。

4. 培养学生的阅读能力和文学鉴赏能力。

二、教学重点:1. 了解《刺客列传》的作者及作品特点。

2. 掌握小说中的主要人物、故事情节及其发展。

3. 分析小说中的人物形象和冲突。

三、教学难点:1. 学习小说中的人物形象和冲突。

2. 培养学生的文学鉴赏能力。

四、教学过程:第一课时:1. 介绍《刺客列传》的作者龙应台,并简要介绍其作品特点。

2. 学生分组阅读第一章《独孤九剑》,并讨论主要人物及情节发展。

第二课时:1. 复习第一章的内容,讨论小说中刺客的形象和冲突。

2. 学生分组阅读第二章《武当派刺客》,并讨论主要人物及情节发展。

第三课时:1. 复习第二章的内容,讨论小说中刺客的形象和冲突。

2. 学生分组阅读第三章《射雕大侠杨康》,并讨论主要人物及情节发展。

第四课时:1. 复习第三章的内容,讨论小说中刺客的形象和冲突。

2. 学生分组阅读第四章《锦衣卫刺客》,并讨论主要人物及情节发展。

第五课时:1. 复习第四章的内容,总结小说中的人物形象和冲突。

2. 学生针对小说中的一个人物或情节进行写作,展示自己的文学鉴赏能力。

五、教学资源准备:1. 教师准备讲义,介绍《刺客列传》的作者和作品特点。

2. 学生需要阅读《刺客列传》的电子版或纸质版。

六、教学评估:1. 课堂讨论和小组活动中,学生对小说中人物形象的分析和对情节发展的理解程度。

2. 作业批改中,学生对一个人物或情节的文学鉴赏能力。

七、拓展延伸:1. 学生可以继续阅读《刺客列传》的其他章节。

2. 学生可以拓展阅读其他相关的文学作品,进一步提高对文学的理解和鉴赏能力。

苏教版选修高中语文《刺客列传》教案精选3篇(二)教案:《魏公子列传》一. 教学目标:通过学习《魏公子列传》,使学生能够:1. 理解魏公子列传的情节和背景;2. 理解作者在文中所表达的思想和态度;3. 学习魏公子的个人品质和处事原则;4. 提高学生的文学鉴赏能力。

刺客列传咏荆轲陶渊明燕丹善养士,志在报强嬴。

招集百夫良,岁暮得荆卿。

君子死知己,提剑出燕京;素骥鸣广陌,慷慨送我行。

雄发指危冠,猛气充长缨。

饮饯易水上,四座列群英。

渐离击悲筑,宋意唱高声。

萧萧哀风逝,淡淡寒波生。

商音更流涕,羽奏壮士惊。

心知去不归,且有后世名。

登车何时顾,飞盖入秦庭。

凌厉越万里,逶迤过千城。

图穷事自至,豪主正怔营。

惜哉剑术疏,奇功遂不成。

其人虽已没,千载有馀情。

【内容赏析】陶渊明的田园诗以质朴自然、恬静优美而一枝独秀,而这首《咏荆轲》却表现出“金刚怒目”式的激越和高亢。

这是一首有关荆轲刺秦王的叙事诗,塑造了一个不畏强暴、勇于牺牲、具有侠义精神的荆轲形象;又是一首咏史抒怀诗,诗人借描写义无反顾、慷慨赴死的荆轲形象,表达了自己愤恨强暴者的思想感情。

[知识·梳理]第1步读准字音——千言万语总关音曩.者(nǎnɡ)偻.(lǚ)行扼.(è)腕揕.其匈(zhèn) 自刭.(jǐnɡ) 樊於.期(wū)淬.之(cuì) 瞋.目(chēn) 擿.秦王(zhì) 变徵.(zhǐ) 地图柙.(xiá) 惛.然(hūn)蓟.(jì)城矐.其目(huò)第2步识记通假——奥妙无穷方块字(1)吾曩者目摄之(“摄”同“慑”,威慑,震慑)(2)荆轲嘿而逃去(“嘿”同“默”)(3)北购于单于(“购”同“媾”,媾和,讲和)(4)心惛然,恐不能须臾(“惛”同“昏”,糊涂)(5)右手揕其匈(“匈”同“胸”,胸膛)(6)樊於期偏袒扼捥而进曰(“捥”同“腕”)(7)于是太子豫求天下之利匕首(“豫”同“预”)(8)燕王诚振怖大王之威(“振”同“震”)(9)图穷而匕首见(“见”同“现”)(10)卒起不意(“卒”同“猝”,突然)(11)乃引其匕首以擿秦王(“擿”同“掷”,投掷)(12)高渐离变名姓为人庸保(“庸”同“佣”,被雇用的人)(13)举筑朴秦皇帝(“朴”同“扑”,击)第3步一词多义——看我七十二变(1)造⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧田光曰:“敬奉教。

第15课刺客列传本文是类传,记载了春秋战国时代曹沫、专诸、豫让、聂政、荆轲五位著名刺客的事迹。

本文节选的是荆轲刺秦王的英勇事迹。

学习本文,应注意节选文字的特点:1.它约有4 000字,是本册书中篇幅最长的一篇,加上又是文言文,同学们读起来有一定难度。

可以抓住“荆轲刺秦王”这条主要线索领起全文,从定计(刺杀)到刺杀准备再到送别而后达到高潮,最后写余波——高渐离刺杀秦王,线索分明,层次井然。

然后切块阅读,由节到段,再到篇,直到整体把握内容。

2.本文词汇丰富,文言现象较多,务必梳理、积累好。

一、人物名片荆轲(?~前227),战国末期卫人,先世为齐人,喜好读书击剑。

卫人称之为“庆卿”,后游历到燕国,被当地称为“荆卿”(或荆权)。

后来,由燕国智勇深沉的“节侠”田光推荐给太子丹,拜为上卿。

秦国灭赵后,直逼燕国南界,太子丹震惧,与田光密谋,派荆轲入秦行刺。

秦将樊於期因得罪秦王政,叛逃至燕。

荆轲献计太子丹,拟以樊於期之头及燕督亢(今河北涿县、易县、固安一带)地图进献秦王,相机行刺。

太子丹不忍杀樊於期,荆轲便私见樊於期,将实情相告,樊於期立即自刎。

公元前227年,荆轲带燕督亢地图和樊於期首级,前往秦国进献。

秦王大喜,在咸阳宫隆重召见。

献图时,图穷匕首见,刺秦王不中,被杀。

二、背景资料公元前228年,秦王派王翦攻赵,克邯郸,虏赵王迁,王翦随即奉命驻扎中山(今河北省定州),准备向燕国进攻。

燕国弱小,无法抵挡秦国的进攻,处于朝不保夕、危如累卵的困难境地。

燕太子丹既出于个人恩怨(当初燕王为了讨好秦国,曾将太子丹交给秦国作为人质。

秦国对他不好,太子丹于公元前232年逃回燕国),更为了解救国家的危难,决定派荆轲劫持秦王,想要挟秦王归还秦侵占的各国土地;如果要挟不成,便刺死秦王,造成秦国内部的混乱,以图孤注一掷,延缓燕国的危机。

荆轲刺秦王发生在公元前227年,即秦统一中国之前的六年,当时,秦统一天下的大局已定。

可惜“刺秦”失败,惹怒了秦王,秦国大举进攻燕国,公元前222年灭燕。

高二语文刺客列传教案学习目标:1“爱”“报”“蹊”“却”“造”“厌”“顾”“坐”“诣”等重要实词的意义。

2学习掌握“虽”“之”“以”“因”等虚词的用法。

3了解古代有关乐律等方面的文化常识。

4翻译时能依据句式特点并能落实句中重要文言实词和虚词。

5学习课文通过人物的语言、行动、表情、神态,在尖锐复杂的矛盾冲突中来表现人物的形象的艺术。

第一课时一、板书课题,导入新课1.复习关于《战国策》的知识:课文节选自《战国策·燕策》。

初中语文第六册的基本课丈《唐雎不辱使命》节选自《战国策·魏策》。

高中语文第一册(必修)自读课文《邹忌讽齐王纳谏》选自《战国策·齐策》。

《战国策》又称《国策》,是西汉末年刘向根据战国时期的史料编订的,全书共三十三篇,分为东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山十二策,反映了战国时期各国政治、军事、外交方面的一些活动和社会面貌,着重记载了策土谋臣的策略和言论。

这部书记事写人十分生动,语言犀利流畅,既有重要的史学价值,又有很高的丈学价值。

原书没有标题,课文题目都是后加的。

春秋战国时代有名的四大刺客之一。

祖先是齐国人,后迁居卫国,原叫庄坷,到了燕国以后,才叫荆轲,他喜欢读书击剑,结交名人勇士。

课文中提到的击筑的高渐离,就是朋友之一。

燕太子为了刺秦王,先找智勇双全的燕国处土田光。

田光觉得自己老了,无法完成太子丹的重托,便向太子丹推荐了荆轲。

田光为了激励荆轲,便自杀了。

荆轲接受了任务,太子丹高兴万分,马上封荆轲为上卿,精心奉侍……以后,就是课文记叙的情况。

《刺客列传》全文五千多字,共写了曹沬、专诸、豫让、聂政、荆轲五个人,而其中单是荆轲一个人就用了三千多字,可见荆轲是司马迁这篇作品要表现的核心人物。

节选部分主要记叙了“荆轲刺秦王”的故事,叙述了这一事件的前因后果,从准备、实施、到最后失败,事件过程完整。

情节围绕一个“刺”字展开,波澜起伏,惊心动魄,人物的性格也随着故事情节的发展得到了生动的表现。

《刺客列传》导学案及答案 (苏教版高二选修)学习目标1.掌握文中重要的实词、虚词及文言句式,能够翻译疑难句子,理解文意。

2.学习本文通过人物的语言、行动、表情、神态,在尖锐激烈的矛盾斗争中塑造人物形象的艺术手法。

3.了解刺客的扶弱救危、不畏强暴、为达到刺杀目的而舍生忘死的侠义精神,及作者所欣赏的“士为知己者死”的刚烈精神。

学习重点和难点1.学习文言词汇、文言的活用、特殊句式知识,历练翻译文言文的能力。

2.学习本文的写人的艺术手法,了解作者的感情倾向。

学习方法诵读、积累、研习和探讨课时安排:3学习过程第一课时一、背景知识1.《刺客列传》共写了曹沫、专诸、豫让、聂政、荆轲五个人,全文5000多字,单写荆轲就3000多字,表明荆轲是这篇作品的中心人物,通过荆轲,赞扬了刺客们的见义勇为、扶弱救危、不畏强暴的精神。

2.“荆轲刺秦王”的故事发生在战国末期,公元前227年,即秦统一中国之前六年。

当时,秦在公元前230年灭韩,接着灭赵,秦统一六国的大势已定。

地处北方的燕国是一个弱小的国家。

当初,燕王为了结好秦国,曾将太子丹交给秦国做人质。

而“秦遇之不善”,太子丹于公元前232年逃回燕国。

为了抵抗强秦的侵犯,同时也为了报“见陵”之仇,太子丹想派刺客去劫持秦王,让秦王还回侵吞六国的土地;或者刺杀秦王,使秦国大乱,然后联合诸侯共同破秦。

荆轲刺秦王的故事,就是在这样的背景下发生了。

荆轲刺秦王失败后,秦大举攻打燕国,于公元前226年破燕,公元前222年灭燕。

二、预习要求1.为加点的字注音囊嗜酒和而歌雕鸷偻行揕淬濡染忤逆瞋目偏袒间进2.找出通假字,写出本字(1)荆轲嘿而逃去()(2)诸侯服秦,莫敢合从()(3)秦王必说见臣()(4)右手揕其匈()(5)今太子迟之,请辞决矣()(6)燕王诚振怖()(7)而秦舞阳奉地图柙()(8)图穷而匕首见()(9)卒起不意()(10)乃引其匕首以擿秦王()(11)赐夏无且黄金二百溢()(12)为人庸保()(13)吾囊者目摄之()(14)北购于单于,其后乃可图也()(15)偏袒扼惋而进曰()(16)举筑朴秦皇帝()3.参考注释并借助工具书通读全文。