医院感染常见细菌的耐药机制共45页

- 格式:ppt

- 大小:853.50 KB

- 文档页数:45

医院多重耐药菌的耐药机制及防控措施作者:杜凤霞贾靖王艳鸿刘莉来源:《中国卫生产业》2017年第14期[摘要] 大量广谱抗生素的应用及抗生素的滥用打破了抗菌药物-细菌耐药的动态平衡,造成细菌耐药性增强。

多重耐药菌在医院的传播形势日益严重,也给医院感染控制带来严峻的挑战。

为保障医疗安全,让医务人员了解多重耐药菌的耐药机制,及早采取有效的防控措施,预防和控制多重耐药菌的传播和医院感染的发生。

该文针对多重耐药菌的耐药机制和防控措施进行了综述。

[关键词] 医院;多重耐药菌;耐药机制;防控措施[中图分类号] R515 [文献标识码] A [文章编号] 1672-5654(2017)05(b)-0195-02多重耐药菌的产生与流行已构成社会性危害,防控MDRO感染重于治疗。

研究多重耐药菌的耐药机制,有利于临床制定合理的治疗方案及多重耐药菌感染与传播预防策略[1]。

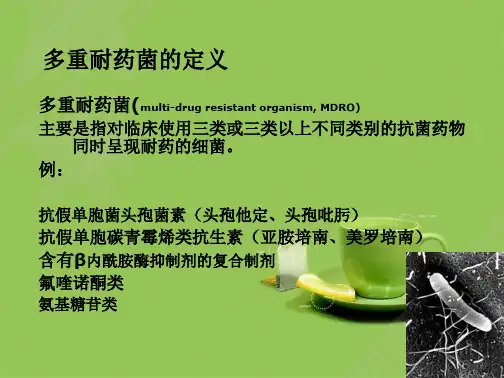

多重耐药菌的概念(MDRO)[2]:指对通常敏感的常用的3类或3类以上抗菌药物同时呈现耐药的细菌,临床常见多重耐药菌有耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、耐万古霉素肠球菌(VRE)、产超广谱β-内酰胺酶(ESBLs)的细菌、耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌(CRE)如耐碳青霉烯鲍曼不动杆菌(CR-AB)、产KPC的细菌、产NDM-1的细菌、多重耐药/泛耐药铜绿假单胞菌(MDR-PA)和艰难梭菌(CD)等。

1 常见多重耐药菌耐药机制1.1 艰难梭菌耐药机制艰难梭菌(CD)主要引起抗生素相关腹泻和假膜性肠炎,其感染发病率和病死率极高,尤其是多重耐药艰难梭菌,给临床的治疗带来极大的挑战。

目前,随着广谱抗菌药物的大量使用导致患者肠道菌群失调,极易引起艰难梭菌感染。

避免盲目使用广谱抗菌素,从而降低CD 感染的发生和传播。

2001年我国报道了1例多重耐药艰难梭菌感染的病例,绝大多数艰难梭菌菌株对甲硝唑、万古霉素、非达霉素仍呈敏感,但近来报道敏感性逐渐下降甚至呈现耐药,耐药机制可能为铁代谢、细菌DNA修复能力增强等多种因素有关。

细菌的主要耐药机制1.产生灭活抗生素的各种酶1.1 β—内酰胺酶(β-lac tamas e)β—内酰胺类抗生素都共同具有一个核心β—内酰胺环,其基本作用机制是与细菌的青霉素结合蛋白结合,从而抑制细菌细胞壁的合成。

产生β—内酰胺酶是细菌对β-内酰胺类抗菌药物产生耐药的主要原因。

细菌产生的β-内酰胺酶,可借助其分子中的丝氨酸活性位点,与β—内酰胺环结合并打开β—内酰胺环,导致药物失活。

迄今为止报道的β—内酰胺酶已超过300种,1995年B ush等将其分为四型:第1型为不被克拉维酸抑制的头孢菌素酶;第2型为能被克拉维酸抑制的β-内酰胺酶;第3型为不被所有β—内酰胺酶抑制剂抑制的金属β-内酰胺酶(需Zn2+活化)。

可被乙二胺四乙酸和P-c hloro mercu riben zate所抑制;第4型为不被克拉维酸抑制的青霉素酶。

临床常见的β—内酰胺酶有超广谱β—内酰胺酶、头孢菌素酶(A mpC酶)和金属酶。

1.1.1超广谱β-内酰胺酶(Ext ended-Spec trumβ-lact amase s,ESB Ls)ESB Ls是一类能够水解青霉素类、头孢菌素类及单环类抗生素的β—内酰胺酶,属Bush分型中的2型β—内酰胺酶,其活性能被某些β—内酰胺酶抑制剂(棒酸、舒巴坦、他唑巴坦)所抑制。

ESBLs主要由普通β-内酰胺酶基因(T EM—1,TEM—2和SHV—1等)突变而来,其耐药性多由质粒介导。

自1983年在德国首次发现ESB Ls以来,目前已报道的TEM类ESBIs已有90多种,SHV类ESBL s多于25种。

TEM型和SHV型ESBL s主要发现于肺炎克雷伯菌和大肠埃希菌,亦发现于变形杆菌属、普罗威登斯菌属和其他肠杆菌科细菌。

肠杆菌科细菌最常见的耐药机制

肠杆菌科细菌是一类常见的细菌,耐药机制多种多样。

以下是其中最常见的耐药机制:

1. 靶标修饰:肠杆菌科细菌可以通过改变靶标的结构或功能来降低抗生素的结合亲和力。

例如,有些菌株通过对靶标的酶类化学修饰来降低抗生素的效果。

2. 抗生素降解:肠杆菌科细菌具有一些产生抗生素降解酶的基因,这些酶可以分解抗生素分子,从而减少抗生素的有效浓度。

3. 药物外排泵:肠杆菌科细菌可以产生药物外排泵,这些泵可以将抗生素从细胞内排出,降低抗生素浓度,从而减少其对细菌的杀菌作用。

4. 免疫逃避:肠杆菌科细菌可以通过改变细胞表面的结构来逃避宿主免疫系统的攻击,从而减轻抗生素的杀菌效果。

需要注意的是,不同的肠杆菌科细菌株对不同抗生素的耐药机制可能有所不同,同时一些菌株可能同时具备多种耐药机制。

因此,在使用抗生素治疗肠杆菌科细菌感染时,应选择对特定菌株有效的药物,并结合抗生素联合治疗等策略,以提高治疗效果。

医院感染的病原菌及耐药性分析医院感染是指患者在接受医疗、就诊或住院治疗期间,在医疗机构内被病原微生物感染。

这种感染对患者的健康和生命安全构成了严重威胁。

近年来,医院感染引起了人们的广泛关注,因为很多病原菌已经对常用抗生素产生了耐药性,加剧了治疗难度和风险。

本文将分析医院感染的常见病原菌及其耐药性情况。

1. 革兰阳性菌革兰阳性菌是最常见的医院感染病原菌之一,包括金黄色葡萄球菌(MRSA)、肠球菌(VRE)和耐甲氧西林链球菌(PRSP)等。

这些菌株通常存在于人体皮肤和黏膜表面,感染途径多为空气飞沫、接触传播和手卫生不当。

这些菌株的主要特点是易产生耐药性,对多种抗生素呈现不同程度的耐药性。

2. 革兰阴性菌革兰阴性菌包括大肠杆菌、铜绿假单胞菌和肺炎克雷伯菌等,它们是医院感染中的重要致病菌。

这些菌株通过接触传播、污染食物和水源、医疗器械的使用等途径传播。

革兰阴性菌除了耐药性强外,还有一定的细胞外酶活性,能够分解抗生素,加速耐药性的发展。

3. 真菌感染除了细菌感染外,医院感染中的真菌感染也逐渐增多。

常见的真菌病原包括白色念珠菌和曲霉菌。

真菌感染往往发生在免疫功能低下或长期接受抗生素治疗的患者身上。

与细菌不同,真菌具有更强的耐药性,常规抗生素对其效果较差。

面对医院感染病原菌及其耐药性的问题,我们应该采取以下措施:1.严格执行手卫生手卫生是防止医院感染最关键的环节之一。

医务人员和访客在进入病房前后、接触患者前后都应注意洗手,避免病原菌通过手的传播进入患者体内。

2.加强医疗器械的消毒和灭菌医疗器械在使用前需进行消毒和灭菌处理,以杀死潜在的致病菌。

医疗机构应建立完善的器械消毒灭菌制度,并加强对医务人员的培训和督导。

3.合理使用抗生素医务人员应根据患者具体情况合理使用抗生素,避免滥用和过度使用。

此外,医院应建立抗生素使用监测机制,及时了解抗生素的使用情况和耐药性的发展。

4.加强环境卫生管理医院病房和公共区域的清洁和消毒工作尤为重要。

细菌耐药性产生的机理

1、细菌产生破坏药物结构的灭活酶。

该耐药细菌常常可以产生一种或多种灭活酶或钝化酶来水解或修饰进入细菌细胞内的药物,使之失去生物活性,这是引起细菌耐药性的最重要的机制。

2、靶位的改变。

药物作用靶位改变后会使其失去作用位点,从而使药物失去作用。

3、细菌生物被膜的形成。

这类细菌群体耐药性极强,可以逃避宿主免疫作用,且感染部位难以彻底清除,是临床上难治性感染的重要原因之一。

4、阻碍抗菌药向细菌内的渗透。

细菌细胞壁的障碍或细胞膜通透性的改变,使抗菌药无法进入细胞内达到作用靶位而发挥抗菌效能,这是细菌自身的一种防卫机制。

5、主动外排系统(外排泵)。

细菌细胞膜上存在一类蛋白,可将药物选择性或非选择性地排出细菌细胞外,从而使达到作用靶位的药物浓度明显降低而导致耐药。

医院感染常见的细菌种类及其耐药性分析【摘要】目的:分析医院感染常见的细菌种类及其耐药性。

方法:回顾性分析三所县级医院2002年6月至今消毒监测分离的常见细菌及其耐药性监测结果。

结果:造成医院感染常见的细菌种类有铜绿假单胞菌23137 株(23.71%)、金黄色葡萄球菌14921 株(15.29%)、大肠埃希菌10110 株(10.36%)、肺炎克雷伯菌9436 株(9.67%),且其耐药的菌株也是医院感染的致病菌。

结论:应高度重视细菌耐药性的监测,促使医院合理使用抗生素。

【关键词】医院感染;细菌种类;耐药性【中图分类号】r446.5 【文献标识码】a 【文章编号】1004-7484(2012)13-0383-02随着新的抗菌药物的不断问世及其临床上广泛的应用,造成医院感染的细菌种类发生着显著的变化。

在青霉素和磺胺类抗生素出现之前,造成医院感染的细菌大多数是a型链球菌,青霉素和磺胺类抗菌药使用后,则以金黄色葡萄球菌为主。

1970年临床开始使用头孢类和氨基糖苷类抗生素,革兰阴性杆菌引起的医院感染开始逐步上升。

20世纪70年代末80年代初随着抗革兰阴性杆菌药物应用,革兰阳性球菌再次成为主要的医院感染细菌。

近期,革兰阴性菌是引起医院感染的主要细菌[1]。

由于抗生素的滥用,医院感染细菌的耐药性发展也成为抗感染治疗面临的一个严重问题,尤其是对多种抗菌药物耐药的多重耐药(mdr)问题引起人们的高度关注。

细菌的多重耐药问题已成为全球关注的热点,也是近年来研究和监测的重点[2]。

1 医院感染常见的细菌种类2002年6月至今,由三所县级医院消毒监测分离的细菌共97584 株,其中革兰阴性杆菌64337株(65.93%),革兰阳性球菌33247 株(34.07%),排在前四位的细菌依次是铜绿假单胞菌23137 株(23.71%)、金黄色葡萄球菌14921 株(15.29%)、大肠埃希菌10110 株(10.36%)、肺炎克雷伯菌9436 株(9.67%)。

细菌的主要耐药机制细菌的主要耐药机制1.产生灭活抗生素的各种酶1.1β—内酰胺酶(β-lactamase)β—内酰胺类抗生素都共同具有一个核心β—内酰胺环,其基本作用机制是与细菌的青霉素结合蛋白结合,从而抑制细菌细胞壁的合成。

产生β—内酰胺酶是细菌对β-内酰胺类抗菌药物产生耐药的主要原因。

细菌产生的β-内酰胺酶,可借助其分子中的丝氨酸活性位点,与β—内酰胺环结合并打开β—内酰胺环,导致药物失活。

迄今为止报道的β—内酰胺酶已超过300种,1995年Bush等将其分为四型:第1型为不被克拉维酸抑制的头孢菌素酶;第2型为能被克拉维酸抑制的β-内酰胺酶;第3型为不被所有β—内酰胺酶抑制剂抑制的金属β-内酰胺酶(需Zn2+活化)。

可被乙二胺四乙酸和P-chloromercuribenzate所抑制;第4型为不被克拉维酸抑制的青霉素酶。

临床常见的β—内酰胺酶有超广谱β—内酰胺酶、头孢菌素酶(AmpC酶)和金属酶。

1.1.1超广谱β-内酰胺酶(Extended-Spectrumβ-lactamases,ESBLs)ESBLs是一类能够水解青霉素类、头孢菌素类及单环类抗生素的β—内酰胺酶,属Bush分型中的2型β—内酰胺酶,其活性能被某些β—内酰胺酶抑制剂(棒酸、舒巴坦、他唑巴坦)所抑制。

ESBLs主要由普通β-内酰胺酶基因(TEM—1,TEM —2和SHV—1等)突变而来,其耐药性多由质粒介导。

自1983年在德国首次发现ESBLs以来,目前已报道的TEM类ESBIs已有90多种,SHV类ESBLs多于25种。

TEM型和SHV型ESBLs主要发现于肺炎克雷伯菌和大肠埃希菌,亦发现于变形杆菌属、普罗威登斯菌属和其他肠杆菌科细菌。

国内近年来随着三代头孢菌素的广泛使用,产ESBLs菌的检出率逐年增加。

NCCLs规定,凡临床分离的大肠埃希氏菌和克雷伯氏菌均应监测是否为产ESBLs 菌株;若产生,无论体外对第三代头抱菌素、氨曲南的药敏结果如何,均应报告对三代头孢菌素及氨曲南耐药。