部编版八年级历史下册:第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索 复习课件

- 格式:pptx

- 大小:1.63 MB

- 文档页数:25

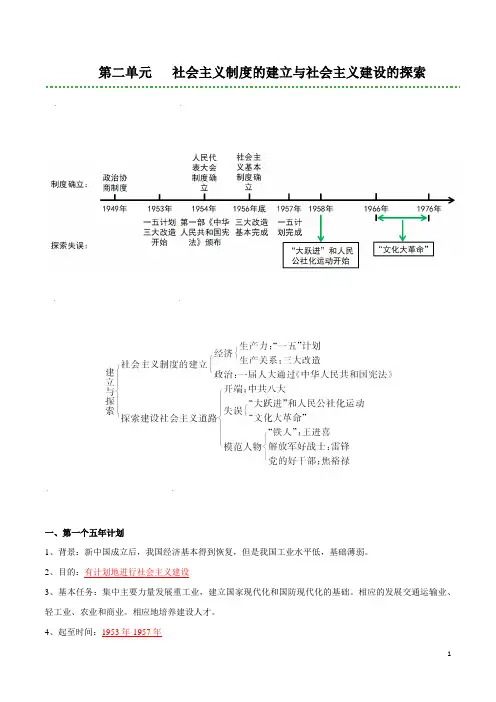

第二单元社会主义制度的建立与社会主义建设的探索一、第一个五年计划1、背景:新中国成立后,我国经济基本得到恢复,但是我国工业水平低,基础薄弱。

2、目的:有计划地进行社会主义建设3、基本任务:集中主要力量发展重工业,建立国家现代化和国防现代化的基础。

相应的发展交通运输业、轻工业、农业和商业。

相应地培养建设人才。

4、起至时间:1953年-1957年5、一五成果:(口诀:一桥二铁三公四厂)鞍山钢铁公司无缝钢管厂。

长春第一汽车制造厂。

沈阳机床厂和飞机制造厂。

宝成、鹰厦等铁路川藏、青藏和新藏公路相继通车。

1957年武汉长江大桥建成通车。

6、一五计划完成的意义:我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

二、人民代表大会制度的确立(一)第一届全国人民代表大会1、召开时间:1954年9月2、召开地点:北京3、制定宪法:《中华人民共和国宪法》是我国第一部社会主义类型宪法,是真正反映人民利益的宪法。

宪法规定:全国人民代表大会是最高国家权力机关。

(二)重要标志:第一届全国人民代表大会的召开,标志人民代表大会制度的形成。

(三)人民代表大会制度的意义:人民代表大会制度是我国的根本政治制度,为社会主义民主政治建设奠定了基础三、三大改造(一)农业、手工业合作化1、农业合作化的方式:国家把分散的个体农民组织起来,引导他们参加农业生产合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路。

2、农业合作化的完成:1955年全国掀起农业合作化的高潮。

1956年绝大多数农民参加了农业生产合作社。

3、手工业的社会主义改造:1956年90%的个体手工业者参加了手工业生产合作社。

(二)公私合营1、资本主义工商业改造的方式:公私合营即公私双方共同经营。

2、赎买政策:在资本主义工商业改造过程中,国家对资本家占有的生产资料实行赎买政策。

(三)三大改造1、三大改造的内容:国家对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。

2、三大改造完成时间:1956年底。

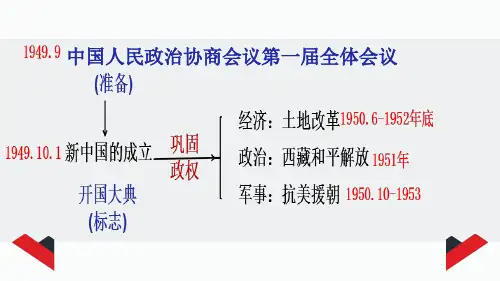

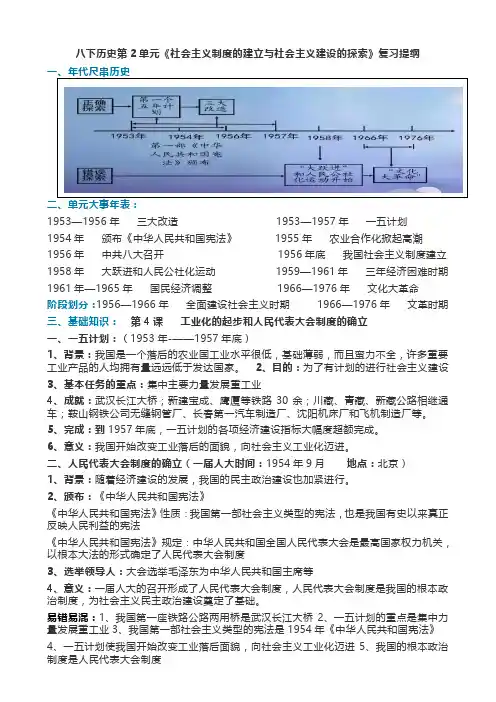

八下历史第2单元《社会主义制度的建立与社会主义建设的探索》复习提纲一、年代尺串历史二、单元大事年表:1953—1956年三大改造1953—1957年一五计划1954年颁布《中华人民共和国宪法》1955年农业合作化掀起高潮1956年中共八大召开1956年底我国社会主义制度建立1958年大跃进和人民公社化运动1959—1961年三年经济困难时期1961年—1965年国民经济调整1966—1976年文化大革命阶段划分:1956—1966年全面建设社会主义时期1966—1976年文革时期三、基础知识:第4课工业化的起步和人民代表大会制度的确立一、一五计划:(1953年-——1957年底)1、背景:我国是一个落后的农业国工业水平很低,基础薄弱,而且蛮力不全,许多重要工业产品的人均拥有量远远低于发达国家。

2、目的:为了有计划的进行社会主义建设3、基本任务的重点:集中主要力量发展重工业4、成就:武汉长江大桥;新建宝成、鹰厦等铁路30余;川藏、青藏、新藏公路相继通车;鞍山钢铁公司无缝钢管厂、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂和飞机制造厂等。

5、完成:到1957年底,一五计划的各项经济建设指标大幅度超额完成。

6、意义:我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

二、人民代表大会制度的确立(一届人大时间:1954年9月地点:北京)1、背景:随着经济建设的发展,我国的民主政治建设也加紧进行。

2、颁布:《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国宪法》性质:我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法《中华人民共和国宪法》规定:中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关,以根本大法的形式确定了人民代表大会制度3、选举领导人:大会选举毛泽东为中华人民共和国主席等4、意义:一届人大的召开形成了人民代表大会制度,人民代表大会制度是我国的根本政治制度,为社会主义民主政治建设奠定了基础。

易错易混:1、我国第一座铁路公路两用桥是武汉长江大桥2、一五计划的重点是集中力量发展重工业3、我国第一部社会主义类型的宪法是1954年《中华人民共和国宪法》4、一五计划使我国开始改变工业落后面貌,向社会主义工业化迈进5、我国的根本政治制度是人民代表大会制度拓展延伸:一五计划取得成就的原因:(1)人民建设社会主义的积极性高涨(2)党和政府的正确决策(3)苏联的大力援助第5课三大改造一、农业、手工业合作化1、农业合作化原因:一家一户分散经营的模式影响了农业生产的发展,农产品满足不了国家工业化建设的需要。