案例2 南海泡沫

- 格式:ppt

- 大小:218.50 KB

- 文档页数:44

人类史上远超房地产的经典泡沫案例一、概述泡沫经济在人类社会发展中曾多次出现,而其中房地产泡沫更是备受关注。

本文将对人类史上远超房地产的经典泡沫案例进行深入研究,探讨其形成背景、特点和影响,以期能够更深入地了解泡沫经济的本质和规律,为未来经济发展提供经验和教训。

二、南海泡沫南海泡沫是我国古代一个著名的经济泡沫案例。

南海泡沫发生在唐朝晚期,是一个以南海为中心的经济繁荣时期。

当时,南海地区因为交通便利、资源丰富,吸引了大量商人和投资者涌入该地区,导致了经济活动的异常繁荣。

在这种情况下,不少人投机倒把,居奇买卖,甚至有人将南海地产买走,造成南海泡沫。

南海泡沫的形成,严重影响了当地的经济发展,导致了当地经济的衰退和社会不稳定。

三、荷兰郁金香泡沫荷兰郁金香泡沫,发生在17世纪中期,是人类史上远超房地产的另一个经典泡沫案例。

当时,郁金香从东方被传入荷兰,由于其花朵美丽、香气迷人,一时间成为了社会上的热门商品。

郁金香的价格飞速上涨,成为了荷兰社会的狂热,甚至有人因此破产,导致了郁金香泡沫。

郁金香泡沫的破裂,对荷兰的经济和社会造成了重大的影响,也成为了当时世界经济史上的著名案例。

四、美国次贷危机美国次贷危机发生在2008年,是人类史上远超房地产的最典型的泡沫案例之一。

美国次贷危机的发生,是由于房地产市场的持续繁荣,加上低利率、松绑的信贷政策,导致了银行和金融机构纷纷发放高风险的次级抵押贷款。

这些次级抵押贷款被打包成金融衍生产品,投资者贪婪地购物了大量这些产品,形成了次贷泡沫。

2008年次贷泡沫破裂,引发了全球金融危机,对世界经济造成了严重的影响。

五、总结房地产泡沫的形成和破裂,是经济发展中一个重要的问题。

人们需要认真对待泡沫经济,及时发现并采取措施加以控制。

文中列举了南海泡沫、荷兰郁金香泡沫和美国次贷危机三个经典案例,对泡沫经济的形成、特点和影响进行了分析和探讨。

希望本文能对理解泡沫经济提供一些帮助,也能引起更多人对经济问题的思考。

一、南海/查尔斯·斯内尔(一)背景1710年,南海公司成立,主要从事殖民地贸易,但随后10年经营惨淡。

1719年,英国政府允许以1000万英镑债券与南海公司股票互换,其股票价格为114英镑/股。

1720年,南海公司宣称可以按照股票面值的60%发放现金股利。

1720年3月,其股票价格上升为300英镑以上。

1720年4月-7月,南海公司股票狂涨至1050英镑/股,连著名物理学家牛顿也参与购买股票。

1720年,英国国会通过《泡沫公司取缔法》,同年8月25日-9月28日,南海公司股票价格跌至190英镑/股,随即宣布破产。

1720年9月,英国议会组织了13人参加的特别委员会,对“南海泡沫”事件进行查证,同年12月,其股价格跌至124英镑/股。

1721年,查尔斯·斯内尔提交《伦敦市彻斯特莱恩学校的书法大师兼会计师对索布里奇商社的会计账簿进行检查的意见》。

(二)案情公司存在舞弊行为允许转贷资金给投资者购买股票会计记录严重不实(三)后果投资者遭受严重损失1721年,南海公司董事长雅各希·布伦特及其合伙人的全部不动产被没收,其中乔特·卡斯韦尔爵士被关押至伦敦塔监狱1721年-1844年间,股份公司这种财产组织形式在英国被严格禁止(四)警示二、弗雷德·斯特/塔奇·尼文(德勤)(一)背景1923年底,弗雷德·斯特公司(主要从事橡胶进口和销售业务)陷入资不抵债的困境。

1924年3月,塔奇·尼文会计师事务所对弗雷德·斯特公司1923年的资产负债表进行了审计,并发表了无保留审计意见,即认为弗雷德·斯特公司超过250万美元的总资产以及100万美元的净资产是值得信赖的。

厄特马斯公司(主要从事应收账款等金融业务)对弗雷德·斯特公司提供了16.5万美元的三笔贷款。

另外,其他金融机构也对弗雷德·斯特公司提供了总额达30万美元的贷款1925年1月,弗雷德·斯特公司宣告破产。

“南海泡沫事件”是英国证券市场发展史上最重要的事件之一,也是历史上第一次世界证券市场泡沫事件,“泡沫经济”一词即来源于此事件。

南海公司于1711年由英国贵族创办,是由英国政府特许的一个贸易公司,具有在南海贸易的特许权,垄断经营。

所谓南海就是现在的拉丁美洲、大西洋沿岸地区。

1719年英国政府接受了用南海公司股票偿还英国国债的建议,于1720年向公众出售南海公司股票。

当时的英国正处在第一次工业革命的前夕,大量的民间企业同样需要筹集资本,当人们看到南海这种泡沫起来后十分赚钱,民间就纷纷组织公司,并开始背着政府偷偷地发行股票。

英国议会在1720年6月通过了《反金融诈骗和投机法》,禁止民间组织公司。

《反金融诈骗和投机法》被民间俗称为“泡沫法”,它的意思是说,“泡沫法”认定了民间股票是泡沫,政府用这部法律去打击民间股票的发行,但同时却助长了南海泡沫的形成。

有半数以上的英国议员是南海公司股票的投资者,连英国国王也禁不诱惑也买了十万英镑的股票,更有甚者就是大科学家牛顿也卷入了漩涡,由于购买踊跃,股票供不应求,公司的股票价格狂飙。

再由于不断散布谣言夸大南海公司的利润前景,股价从1月的128英镑一路飙升至7月的1000英镑,六个月涨幅达到700%形成了南海泡沫。

随后,内幕人士开始大举抛售股票,股价一落千丈,12月跌至129

英镑,南海泡沫破灭。

“南海泡沫”事件以及“泡沫法案”,对英国证券市场发展造成了重大影响,之后上百年左右的时间股票发行都在受

到这个法律的制约,使英国股票市场几乎停滞不前,发展极为迟缓。

这种情况一直持续到英国的工业革命。

国外审计案例精选与评析分享!!!来源:危骁的日志案例一英国南海股份公司审计案例——世界上第一例上市公司审计案例200多年前,英国成立了南海股份有限公司。

由于经营无方,公司效益一直不理想。

公司董事会为了使股票达到预期价格,不惜采取散布谣言等手法,使股票价格直线上升。

事情败露后,英国议会聘请了一位懂会计的人,审核了该公司的账簿,然后据此查处了该公司的主要负责人。

于是,审核该公司账簿的人开创了世界注册会计师行业的先河,民间审计从此在英国拉开了序幕。

一、英国南海股份公司审计案例背景在18世纪初,随着大英帝国殖民主义的扩张,海外贸易有了很大的发展。

英国政府发行中奖债券,并用发行债券所募集到的资金,于1710年创立了南海股份公司。

该公司以发展南大西洋贸易为目的,获得了专卖非洲黑奴给西班牙、美洲的30年垄断权,其中公司最大的特权是可以自由地从事海外贸易活动。

南海公司虽然经过近10年的惨淡经营,其业绩依然平平。

1719年,英国政府允许中奖债券总额的70%,即约1 000万英镑,可与南海公司股票进行转换。

该年底,一方面,当时英国政府扫除了殖民地贸易的障碍,另一方面,公司的董事们开始对外散布各种所谓的好消息,即南海公司在年底将有大量利润可实现,并煞有其事地预计,在1720年的圣诞节,公司可能要按面值的60%支付股利。

这一消息的宣布,加上公众对股价上扬的预期,促进了债券转换,进而带动了股价上升。

1719年中,南海公司股价为114英镑,到了1720年3月,股价劲升至300英镑以上。

而从1720年4月起,南海公司的股票更是节节攀高,到了1720年7月,股票价格已高达1 050英镑。

此时,南海公司老板布伦特又想出了新主意:以数倍于面额的价格,发行可分期付款的新股。

同时,南海公司将获取的现金,转贷给购买股票的公众。

这样,随着南海股价的扶摇直上,一场投机浪潮席卷全国。

由此,170多家新成立的股份公司股票以及原有的公司股票,都成了投机对象,股价暴涨51倍,从事各种职业的人,包括军人和家庭妇女都卷入了这场漩涡。

专栏C O L U M N 文/李炜光十六世纪后半期,英国曾发生过一次令整个世界为之震惊的股票投机事件———“南海泡沫事件”。

南海公司蓄意欺骗投资者,吹出了一个硕大的气泡,而当这个大气泡被刺破的时候,给英国人留下的是蒸发了的巨量财富和一个世代铭记的教训。

重商主义盛行的年代,政府与私人企业互为对方提供逐利的机会和便利,这种在后世绝对被任何市场经济国家裁判违规的现象,在当时却习以为常,1711年成立的南海公司就是这样一家公司。

1720年1月,英国议会通过一项法案,将3100万英镑的国债管理特权判给南海公司,南海公司开始发行新股。

该公司则不断向市场散布“在墨西哥、秘鲁一带发现巨大金银矿藏”、“金银财宝就要源源不断运回英国”之类的虚假信息,终于唤起了民众的投资热情,争先恐后地抢购南海公司的股票认购证。

票面价值100英镑的股票,在接连不断的“利好”消息的冲击下,疯涨到1050英镑。

然而,无论官方还是市场,都没有足够的信息来支持公司对投资者做出的那些承诺。

为了获得更多的现金和融通债务,南海公司分三次向公众提供股票预约认购,总共发行了87500股,还承诺所有持有国债的人都可以把尚未兑换的国债年金转换为南海公司的股票,结果有52%的短期年金和64%的长期年金被转换成了南海公司的股票。

这些举动给南海公司的股票投机大开了方便之门,轻而易举地筹集到一大笔资金。

为了维护南海公司的垄断利润,英国议会在1720年6月通过了《反金融诈骗和投机法》,宣布在没有议会法案或国王特许状给予的法律权利的场合,禁止以公司名义发行可转让股票或转让任何种类的股份。

此举表面看是为股票热降温,实际上,许多投票赞成法案的议员是南海公司的董事和股东,目的不过是为了让投资者抛弃其他公司,而转向南海公司。

几乎与英国南海泡沫的同时发生,同样作为政府特许的法国公司也在利用证券市场的投机特性哄抬股价,最终导致股市暴跌、千百万人破产,这就是著名的“密西西比泡沫事件”。

南海泡沫事件南海泡沫事件,历史上的著名的金融泡沫.“南海泡沫”发生于17世纪末到18世纪初。

长期的经济繁荣使得英国私人资本不断集聚,社会储蓄不断膨胀,投资机会却相应不足,大量暂时闲置的资金迫切寻找出路,而当时股票的发行量极少,拥有股票是一种特权。

在这种情形下,一家名为“南海”的股份有限公司于1711年宣告成立。

南海公司成立之初,是为了支持英国政府债信的恢复(当时英国为与法国争夺欧洲霸主发行了巨额国债),认购了总价值近1000万英镑的政府债券。

作为回报,英国政府对该公司经营的酒、醋、烟草等商品实行了永久性退税政策,并给予其对南海(即南美洲)的贸易垄断权。

当时,人人都知道秘鲁和墨西哥的地下埋藏着巨大的金银矿藏,只要能把英格兰的加工商送上海岸,数以万计的“金砖银块”就会源源不断地运回英国。

1719年,英国政府允许中奖债券与南海公司股票进行转换。

同年年底,南美贸易障碍扫除,加上公众对股价上扬的预期,促进了债券向股票的转换,进而带动股价上升。

1720年,南海公司承诺接收全部国债,作为交易条件,政府要逐年向公司偿还,公司允许客户以分期付款的方式(第一年仅仅只需支付10%的价款)来购买公司的新股票。

2月2日,英国下议院接受了南海公司的交易,南海公司的股票立即从129英镑跳升到160英镑;当上议院也通过议案时,股票价格涨上了390英镑。

投资者趋之若鹜,其中包括半数以上的参众议员,就连国王也禁不住诱惑,认购了价值10万英镑的股票。

由于购买踊跃,股票供不应求,公司股票价格狂飙。

从1月的每股128英镑上升到7月份的每股1000英镑以上,6个月涨幅高达700%。

在南海公司股票示范效应的带动下,全英所有股份公司的股票都成了投机对象。

社会各界人士,包括军人和家庭妇女,甚至物理学家牛顿都卷入了漩涡。

人们完全丧失了理智,他们不在乎这些公司的经营范围、经营状况和发展前景,只相信发起人说他们的公司如何能获取巨大利润,人们惟恐错过大捞一把的机会。

南海公司“泡沫”事件事件发生在1711年,英国政府为了向南美洲贸易扩张而专门设立了一家公司----南海公司。

然而公司成立后的八年间,除了无休止地向南美洲饭运黑奴之外几乎没干过一件盈利的事情。

到了1718年,英国政府的债务总额已经积累到了三千七百万英镑。

为了迅速筹集还债资金,不堪重负的英国政府做出一个大胆的决定:把南海公司的股票卖给公众。

南海公司是英国的一个特许贸易公司,它具有给南海贸易的特许权,属于垄断经营,所谓南海就是现在的拉丁美洲。

南海公司拿到特许权后,它就造势,说拉丁美洲发现了金矿、银矿、香料,如何如何赚钱等等,于是股价猛涨。

在政府的默许下,公司管理层为南海公司编造了一个又一个美妙的故事,很快人们开始相信了,南海公司海市蜃楼般的利润前景唤起了英国人超乎寻常的狂热。

南海公司是本质上是一家投机公司,为了说不清楚的目的进行融资,没有人知道公司到底要做什幺,只知道这家公司能赚大钱,是很好的投资对象,到处弥漫着一种狂热的氛围,人们就是想要投资,认为南海公司简直就是一部造钱的机器,人们失去了平时应有的理智和质疑不断的投资,尽管当时并没有事实或者是足够的信息来支持公司对投资者们作出承诺。

英国伦敦的柴思胡同里,喧闹而吵杂,挤满了抢购南海公司股票的人们,巨大的骗局使公众失去了理性。

失去理智的大众狂热使南海公司的股价迅速飚升,从1720年1月到6月,在短短半年时间里南海公司的股票价格一路疯涨到,1月3日南海公司股价为128英镑/股,5月2日升至335英镑/股,6月24日上升至1050英镑/股,该公司因此获利得到巨额盈余。

当人们为南海公司股票而狂热的时候,英国还发生了这样一个鲜为人知的事情:1720年初南海公司股价迅速上涨,但是要继续推高股价就需要更多的社会资金涌向南海公司,然而此时的英国正处在第一次工业革命的前夕,大量的民间企业同样需要筹集资本,于是民间企业开始背着政府偷偷地发行股票。

但是民间企业发行股票会引起股票供给的增加,这样南海公司的股价就将下来,会损害南海公司的利益。

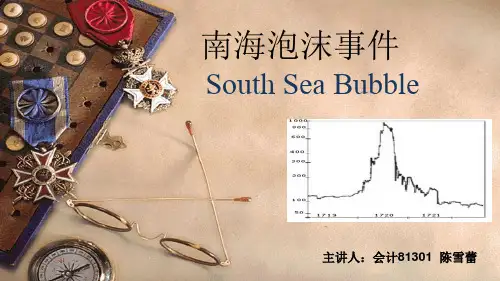

1南海事件泡沫分析年级: 10金4学号: *************: **专业: 金融二零一三年六月目录一事件回顾二事件成因1.直接原因2.深层原因三事件总结与影响正文一事件回顾南海泡沫事件(South Sea Bubble)是英国在1720年春天到秋天之间发生的一次经济泡沫,它与密西西比泡沫事件及郁金香狂热并称为欧洲早期的三大经济泡沫。

英国的“南海股市泡沫”几乎是与法国“密西西比泡沫”同一时期发生的一次大型股票投机活动。

南海公司的幕后操纵者通过运用阴谋诡计来蓄意骗取广大投资者的巨额财富,吹起了一个硕大无比的股市泡沫,然后再将其吹破,留给英国老百姓的只是一个关于财富的传说。

17世纪末到18世纪初,英国正处于经济发展的兴盛时期。

长期的经济繁荣使得私人资本不断集聚,社会储蓄不断膨胀,投机机会却相应不足,大量暂时闲置的资金有待寻找出路,而当时股票的发行量极少,拥有股票还是一种特权。

1711年,牛津名人哈利·耶尔创建了一家公司募集资金投资海外。

尽管英国的私人资本较多,但当时的英国政府却由于同西班牙、荷兰战争的缘故而负债累累,为了清偿总价近1000万英镑的陆军、海军债券和其他一些上市债券,英国政府与南海公司达成了一种用交易来换取经营权的协议,即由南海公司承担约1000万英镑的政府债务,成为英国政府的最大债权人。

这是一个由商人组成的公司,他们连公司名字都没想好,就把这么多的债务背到了自己身上。

于是,这个经过议院批准而成立的公司,新取了南海公司这么一个连他们自己也没听说过的名称。

政府保证他们在一定时期内获得6%的利率。

为了提供这部分每年相当于60万英镑的利息,作为回报,英国政府对该公司经营的酒、醋、烟草等商品实行永久性退税政策,并赋予其经营中南美洲一带的贸易特权以及与这些地区进行远洋贸易的垄断权,这个垄断权规定:所有未经准许就进入这个地区进行贸易的船只都会被没收。

船上的货物其价值的1/4归英国政府所有,1/4归告密者所有,另外1/2归南海公司所有。

南海公司泡沫事件首先纠正一下,英格兰银行成立于1694年,而不是1649年。

其次,对英格兰银行产生重大影响的应该是“密西西比泡沫事件”,而“密西西比泡沫事件”也是通过南海公司泡沫事件间接影响英格兰银行的。

南海公司成立于1711年,当时牛淖伯爵成立了南海公司,由那个时代的一些商人给予经济支持(这个公司的正式全称是“促进大不列颇商人在南海及美洲其他地区渔业发展管39公司”)。

公司得到1000万英镑的英国国债支持,年息确保6%,并且垄断和拉丁美洲的贸易往来。

公司成立不久,有关它生意上的极高的、难以置信的盈利能力的传言四起,当时英国商品可以和秘鲁及墨西哥的金银直接进行以贷易贷交易,而秘鲁和墨西哥的金矿是“取之不尽用之不竭的”。

而实际情况是,西班牙殖民当局每年只允许一轮英国船只停靠,以四分之一的利润和5%的货物作抵押。

在股票交易所,南海公司股票的表现平平淡谈,价格经常是每个月只有两三个点的波动。

1717年,英格兰国王建议国债可以再次“私有化”。

国家的两个最大金融机构英格兰银行和南海公司,都提出了自己的方案,经过国会的热烈讨论,最后表决允许南海公司更多的负债经营,其年息为5%。

但是,1719年发生在法国的一件事对这个英国公司产生了重大影响,一个极其聪明的叫做约翰•罗的人,在巴黎成立了一家名为“西方协会”的公司,从事北美密西西比州的拓殖开发和往来贸易。

对该公司的投机炒作使得它的股价很快从1719年8月9日的466法郎因升到12月2日的l705法郎。

买家除了法国人外,还有疯狂的外国人,以至于英国公使请求女王陛下的政府采取措施禁止英国资金流人法国证券交易所的“密西西比泡沫”。

密西西比泡沫于1719年12月2日见顶,随后的崩盘引发大量资金回流英国,寻找下一个操作目标。

密西西比事件给英国南海公司股票持有者提供丁一个绝妙机会,他们现在愿意接受英国的全部债务。

1720年1月22日,英国下议院成立了一个委员会考虑这个建议。

[精品]案例解读1.1英国“南海公司”破产案1720年,南海泡沫崩溃,南海公司宣布破产。

这是英国历史上著名的泡沫公司之一。

南海泡沫是指1720年在英国南海公司股票的投机热潮中,投资者对南海公司股价的过度投机行为。

由于当时英国政府对南海公司的支持以及公众对南海公司利润前景的乐观预期,大量资金涌入南海公司股票,导致其股价飙升。

然而,随着市场对南海公司利润前景的怀疑和政府对南海公司的调查,南海公司股价最终暴跌,泡沫破裂。

对于南海公司破产的原因,一方面是由于当时英国政府对南海公司的支持被撤回,另一方面是由于市场对南海公司利润前景的怀疑和政府对南海公司的调查。

此外,南海公司内部管理也存在问题,存在大量的内部交易和欺诈行为。

这些因素共同导致了南海公司的破产。

南海公司破产对英国经济和社会产生了深远的影响。

首先,大量投资者在这场泡沫中损失惨重,许多人因此破产或陷入贫困。

这使得英国的股票市场在很长一段时间内缺乏信心和投资热情。

其次,南海公司破产暴露了英国股票市场和政府监管存在的问题,促使政府加强了对股票市场的监管和审查。

此外,这场泡沫的破裂也加速了英国经济由盛转衰的进程。

从南海公司破产案中,我们可以得到以下启示:1.政府监管是保障金融市场稳定的重要手段。

在当时的情况下,英国政府应该加强对股票市场的监管和审查,以避免类似泡沫的出现。

2.投资者应该保持理性和谨慎的态度。

在投资股票时,应该充分了解公司的经营状况、财务状况和市场前景等信息,避免盲目跟风和投机取巧。

3.公司治理至关重要。

南海公司内部管理存在问题,导致大量内部交易和欺诈行为的发生。

这提醒我们,企业应该建立完善的内部控制机制和治理结构,以保障企业的健康发展。

4.泡沫的破裂是市场自我调节的结果。

投资者应该认识到市场的波动性和风险性,避免盲目追求高收益而忽略风险的存在。

除了以上启示,我们还应该从南海公司破产案中吸取教训:1.建立完善的市场监管机制。

政府应该加强对市场的监管和审查,建立完善的法律法规和监管机制,以保障市场的公平、公正和稳定。

事件背景南海公司创办人牛津伯爵南海泡沫事件,历史上的著名的金融泡沫.“南海泡沫”发生于17世纪末到18世纪初。

长期的经济繁荣使得英国私人资本不断集聚,社会储蓄不断膨胀,投资机会却相应不足,大量暂时闲置的资金迫切寻找出路,而当时股票的发行量极少,拥有股票是一种特权。

在这种情形下,一家名为“南海”的股份有限公司于1711年宣告成立。

成立之初南海公司成立之初,是为了支持英国政府债信的恢复(当时英国为与法国争夺欧洲霸主发行了巨额国债),认购了总价值近1000万英镑的政府债券。

作为回报,英国政府对该公司经营的酒、醋、烟草等商品实行了永久性退税政策,并给予其对南海(即南美洲)的贸易垄断权。

当时,人人都知道秘鲁和墨西哥的地下埋藏着巨大的金银矿藏,只要能把英格兰的加工商送上海岸,数以万计的“金砖银块”就会源源不断地运回英国。

诱发原因1719年,英国政府允许中奖债券与南海公司股票进行转换。

同年年底,南美贸易障碍扫除,加上公众对股价上扬的预期,促进了债券向股票的转换,进而带动股价上升。

1720年,南海公司承诺接收全部国债,作为交易条件,政府要逐年向公司偿还,公司允许客户以分期付款的方式(第一年仅仅只需支付10%的价款)来购买公司的新股票。

2月2日,英国下议院接受了南海公司的交易,南海公司的股票立即从129英镑跳升到160英镑;当上议院也通过议案时,股票价格涨上了390英镑。

投资者趋之若鹜,其中包括半数以上的参众议员,就连国王也禁不住诱惑,认购了价值10万英镑的股票。

由于购买踊跃,股票供不应求,公司股票价格狂飙。

从1月的每股128英镑上升到7月份的每股1000英镑以上,6个月涨幅高达700%。

投机对象在南海公司股票示范效应的带动下,全英所有股份公司的股票都成了投机对象。

社会各界人士,包括军人和家庭妇女,甚至物理学家牛顿都卷入了漩涡。

人们完全丧失了理智,他们不在乎这些公司的经营范围、经营状况和发展前景,只相信发起人说他们的公司如何能获取巨大利润,人们惟恐错过大捞一把的机会。