2019法考必背考点[违法性构成要件]不作为犯的认定

- 格式:doc

- 大小:36.00 KB

- 文档页数:3

2019漳州事业单位法律知识:刑法中的不作为犯在涉及到法律知识的考试中,我们经常可以见到关于作为犯与不作为犯知识点的考查,为此本文特别针对不作为犯知识点进行分析,希望能够帮助大家掌握该类考点。

一、概念所谓的不作为指的是违反刑法义务性规定的行为。

构成此行为的又称之为不作为犯。

例如,母亲不给婴儿喂养饿死婴儿的行为,违反抚养婴儿的义务,属于不作为。

二、分类不作为犯可以分为真正不作为犯和不真正不作为。

(一)真正不作为犯指的是刑法明文规定的只能由不作为构成的犯罪。

例如,《刑法》第311条的拒绝提供间谍犯罪、恐怖主义犯罪、极端主义犯罪证据罪。

由于只能由刑法明文规定,故真正不作为犯罪不存在类推适用的问题。

(二)不真正不作为犯指的是既可以由作为构成,也可以由不作为构成的犯罪,当由不作为构成时,称之为不真正不作为犯。

例如,故意杀人罪,既可以用刀捅人,也可以将婴儿活活饿死。

当用不作为饿死婴儿时,称之为不真正不作为犯。

三、认定(一)真正不作为犯的认定虽然真正不作为犯是刑法规定好的,但是条文中并没有明确指出该罪名是真正不作为犯。

因此需要有相应的判断标准,即看该罪名设立的规定是不是义务性规范。

例如,丢失枪支不报罪有两个行为:丢失枪支和不报。

显然,核心行为是不报告。

依此,该罪名是真正不作为犯。

(二)不真正不作为犯的认定不真正不作为犯的罪名可以由作为构成,也可以由不作为构成,可由不作为构成时,方称为不真正不作为犯,为此我们也需要一个判断标准。

1.所谓作为指的是积极制造危险,制造紧迫性危险;不作为是指消极的不消除危险,即有消除危险的义务但却消极地不履行该义务。

例如,母亲溺死婴儿属于作为;母亲饿死婴儿属于不作为。

2.在判断是作为还是不作为时,应优先判断是不是作为,如果不是,在判断是不是不作为。

例如,甲开车不慎将乙撞成重伤,甲将乙抱上车,说是去医院,实际上在市里兜圈。

乙死在甲车里。

兜圈行为本身无法评价为作为的杀人行为,实际上是不履行救助义务的一种方式。

2019法考必备考点:不作为的共犯

2019 法考必备考点:不作为的共犯

一、不作为的共犯

这是共同犯法内行为方式上的特别形式。

1.共同主犯:不作为的推行犯 +不作为的推行犯 ; 作为的推行犯 + 不作为的推行犯。

2.共犯与主犯

作为的关怀犯 ( 共犯 )+ 不作为的推行犯 ( 主犯 ) :建立对不作为的共犯,以主犯拥有作为义务为前提。

依照限制附属性说,只有当主犯的不作为属于切合组成要件的违纪行为时,挑拨者与关怀者才能对不作为犯建立共犯 ; 而不拥有作为义务的人,只好建立不作为犯的挑拨犯或许关怀犯。

不作为的关怀犯 ( 共犯 )+ 作为的推行犯 ( 主犯 ) :不作为犯与作为犯能够建立共同主犯,但不作为行为不可以成为挑拨犯,能够建立关怀犯。

不作为行为是建立关怀犯仍是建立主犯,取决于执行作为义务对防备结果所起的作用:若是执行作为义务就的确能够防止结果发生的

不执行义务的,保证人建立不作为的共同主犯 ; 若是只是使主犯的行为更加简单的,则建立关怀犯。

作为的挑拨犯 ( 共犯 )+ 不作为的推行犯 ( 主犯 ) 。

很难建立不作为的挑拨犯+作为的推行犯( 主犯) ,由于不作为的方式很难挑拨惹起别人犯法。

3.共罪犯的作为义务

先前行为以致受害人不知不可以不敢抗争时,其法好处于紧急危

险之中,因此产生了爱惜其法益不受别人入侵的作为救援义务。

能阻

挡而不阻挡的就应付行为和结果肩负主犯责任。

1 / 1。

2019法考违法阻却事由必背考点:一般正当防卫构成要件一、一般正当防卫构成要件为了使国家、公共利益、本人或他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。

(一)起因条件:面临不法侵害1.不法性:不法行为:即违法行为。

包括犯罪行为(如杀人行为)与其他的一般违法行为(如殴打行为),针对“黑吃黑”的行为(如抢劫他人非法持有的毒品的行为)也可以正当防卫。

不法侵害包括故意的不法侵害、过失的不法侵害、意外的不法侵害。

对未达到刑事责任年龄的人、精神病人的不法侵害,可以正当防卫。

正当合法的行为不允许正当防卫,如对正当防卫、紧急避险不能进行正当防卫。

必要性:不行行为只能是具有攻击性、破坏性、紧迫性且采取正当防卫可以减轻或避免危害结果的违法行为,否则不允许进行正当防卫。

2.侵害性:只有当行为威胁法益时公法益:行为人侵害国家、社会利益的,根据刑法条文的理解是可以正当防卫的。

但应当做必要限制,国家机关能够及时有效保护的情况下公民没有必要也不应进行正当防卫。

针对仅仅侵犯公法益、绝不涉及个人法益的违法行为,不允许正当防卫(限制解释)。

包括作为的不法侵害和不作为的不法侵害。

如针对经要求退出防卫者家中而不退出的不法侵害,可以进行正当防卫。

对自己招致的不法侵害(防卫挑拨)通常不能进行正当防卫。

不法侵害仅限于人的行为,如狗主动咬人杀死狗不是正当防卫,但狗主人让狗咬人,杀死狗是正当防卫。

针对饲养动物的侵袭,只要饲养者存在故意或者过失的罪过心理,可以进行正当防卫。

3.现实性:非主观臆测假想防卫不构成正当防卫,属于事实认识错误,不构成故意犯罪,视情况成立过失犯罪或意外事件。

行为人故意针对合法行为进行反击的,不是假想防卫,成立相应的故意犯罪。

(二)时机条件:已经开始并且尚未结束、正在发生、紧迫性1.开始时间:综合说是着手说与直接面临说相结合在确定不法侵害的着手,从而判断正当防卫的开始时间的时候,不能苛求防卫人,而是应该根据当时的主观和客观因素全面分析。

2019法考违法性构成要件必背考点:其他客观不法要素

一、其他客观不法要素

(一)行为的时间、地点、方法(客观附随情状)

有的属于犯罪构成要件,如《刑法》第340条与第341条规定的非法捕捞水产品罪与非法狩猎罪;有的属于法定刑升格条件,如抢劫罪中的“在公共交通工具上抢劫的”、“持枪抢劫的”等;有的属于量刑的酌定条件。

(二)数额、次数、情节(客观的超过要素)

例如敲诈勒索罪,以数额较大或多次敲诈作为构成犯罪的条件。

而侮辱罪、诽谤罪,以情节严重作为构成犯罪的条件。

这些数额、情节、次数要素,也是构成犯罪的客观方面的要素(不法要素)。

【导语】有什么好⽅法可以顺利通过2019年考试吗?答案是坚持。

每天的点滴积累终将汇聚成⽆限的⼒量,让你成功通过2019年考试。

⽆忧考整理了“2019法考必备考点:【违法性构成要件】⾏为对象”,欢迎阅读参考!更多相关讯息请关注⽆忧考!

⼀、⾏为对象

⾏为对象:是指实⾏⾏为所作⽤的物、⼈与组织。

(⼀)⾏为对象认定

原理:⾏为与⾏为对象同时存在原则。

1.⼀般认为,单纯的危害⾏为,只有指向特定的对象,该⾏为才可能成⽴犯罪,才能确定何种犯罪。

2.⾏为对象并不是所有犯罪都要求的构成要件要素,如脱逃罪,偷越国(边)境罪,组织、领导、参加⿊社会性质组织罪,组织、领导、参加恐怖活动组织导都没有⾏为对象。

3.不是每个犯罪都只有⼀个⾏为对象,如抢劫罪的⾏为对象包括⼈⾝和财产,侵犯双重法益。

(⼆)⾏为对象界定

1.⾏为对象与组成犯罪⾏为之物不同,后者如贿赂、赌资。

2.⾏为对象与⾏为孳⽣之物不同,后者如伪造的假币、⽂书,制造的毒品。

但这些内容可能成为其他犯罪的⾏为对象,如运输假币罪、贩卖毒品罪。

3.⾏为对象与犯罪所得不同,后者如⽣产销售伪劣产品所获得的销售⾦额,雇凶杀⼈给付的酬⾦。

4.⾏为对象与供犯罪⾏为使⽤之物不同,后者主要表现为犯罪⼯具,如⽼虎钳、扳⼿等。

2019法考必备考点:【违法性构成要件】不真正不作为犯一、不真正不作为犯(一)不真正不作为犯成立条件1.行为人处于保证人地位,负有防止危害结果发生的作为义务。

(应为)2.作为的可能性。

(能为)3.结果回避的可能性→不履行造成或可能造成危害结果。

(而不为)4.量上要求:与相对应作为犯具有等价性。

(二)行为人负有防止危害结果发生的作为义务1.形式的义务依据(1)法律、法规规定的义务:法律法规既包括刑法,也包括民商法、经济法、行政法、宪法等。

只有符合刑法规定的构成要件(刑法将此种不作为行为规定为犯罪),才能构成不作为犯罪,如亲属间的扶养义务;(2)职务或业务要求的义务:需要具体考察其职责范围,如值勤消防人员有灭火义务。

(3)法律行为引起的义务:合同行为,自愿接受行为(单方法律行为)。

(4)先前行为引起的义务:只有创设、增加风险的先前行为才产生作为义务。

如带邻居家小孩去游泳,因游泳而陷入危险负有救助的义务。

2.实质的义务依据(1)基于对危险源的支配产生的监督义务:谁监管风险,谁救助风险。

危险动物、危险物品、危险设置、危险系统等。

如动物管理员阻止动物咬人,监管者、监护人对其监管、监护的他人危险行为的监督义务。

对自己的先前行为引起的法益侵害危险的防止义务。

(2)基于与法益的无助状态的特别关系(稳定的危险共同体)产生的爱护义务:谁是被害人爱护人,谁负有爱护责任。

基于法律规范产生的爱护义务,如交警对交通事故的救助。

基于制度或者体制产生的爱护义务,如游泳教练对习泳者的救助。

基于自愿(合同与自愿接受等)而产生的爱护义务,如将遗弃女婴抱回家的抚养。

(3)基于对法益的危险发生领域的支配产生的阻止义务:谁支配领域,谁救助风险。

对自己支配的建筑物、汽车等场所内的危险的阻止义务,如演出场所管理者阻止淫秽表演。

对发生在自己身体上的危险行为的阻止义务,如男子对幼女猥亵其时的阻止。

(三)作为可能性(四)结果回避可能性(五)作为与作为的等价性。

【导语】向着顺利通过考试的⽬标,迈步向前,必然会成功拿到证书。

以下是“2019法考必备考点:【违法性构成要件】因果关系的判断标准”,快来学习吧! ⼀、因果关系的判断标准 (⼀)相当因果关系说(相当因果关系说=条件说+相当性) 1.遵循条件说:没有此⾏为即没有此结果,环境污染、滥⽤职权、玩忽职守⽤条件更容易论证。

遵循合法则的因果关系:符合科学客观规律。

2.⽆论采取条件说还是合法则的因果关系说,只要⼀个能得出肯定的结论都可以认定存在因果关系。

相当多的案件⼆者均可论证。

3.如果既没有条件关系也没有合法则的条件关系就应否定因果关系。

4.⼀个结果完全可能由数个⾏为造成(多因⼀果),因此在认定某种⾏为是结果的原因时,不能轻易否定其他⾏为同样也是该结果发⽣的原因。

(⼆)条件关系的常考情形 1.假定的因果关系 因果历程:前条件(0分作⽤)+后条件(100分作⽤)→结果。

前条件和结果没有因果关系,后条件与结果有因果关系。

2.重叠的因果关系 因果历程:前条件(50分作⽤)+后条件(50分作⽤)→结果。

如果相互没有意思联络,两个条件都与结果有因果关系。

3.⼆重的因果关系(择⼀的因果关系) 因果历程:前条件(100分作⽤)+后条件(100分作⽤)→结果。

如果相互没有意思联络,两个条件都与结果有因果关系。

4.不作为的因果关系 正常的条件公式是“⽆A则⽆B,A是B的原因”。

在不作为犯中,条件公式是反过来的:“有A则⽆B,⽆A是B的原因”。

有A 则⽆B表明如果⾏为⼈履⾏了作为义务,则结果具有避免发⽣的可能性。

如果⾏为⼈履⾏了作为义务,结果仍然会发⽣,那就属于“有A仍有B”,那么⽆A就不是B的原因。

5.符合义务的作为 ⾏为⼈没有遵守某项义务,发⽣了实害结果,但是查明,即使遵守了该义务结果仍会发⽣,也即不具有结果避免发⽣的可能性。

6.阻断救助⾏为 根据条件公式,如果不阻断救助⾏为,就不会发⽣危害结果,那么阻断救助⾏为与危害结果之间具有因果关系。

【导语】不积跬步,⽆以⾄千⾥;不积⼩流,⽆以成江海。

对于考试⽽⾔,每天进步⼀点点,基础扎实⼀点点,通过考试就会更容易⼀点点。

为您提供了“2019法考必备考点:紧急避险”,欢迎阅读参考!更多相关讯息请关注! ⼀、违法阻却事由概述 (⼀)不法解决两个问题 1.违法性构成要件:解决刑法禁⽌什么的问题。

2.违法阻却事由:解决法益冲突时,刑法允许什么优先的问题。

(⼆)两种观点 1.结果⽆价值论:违法本质是法益侵害,不考虑主观正当化要素(认识和意志)。

(1)不存在值得保护的法益:如被害⼈或推定。

(2)⾏为没有法益侵犯性:如正当防卫、紧急避险、⾃救⾏为。

2.⾏为⽆价值论:违法本质是⾏为性质 违法阻却事由:考虑主观的正当化要素(认识和意志),因此偶然防卫、偶然避险不能阻却违法性。

⼆、紧急避险构成要件 (⼀)起因条件:存在现实危险 1.法益范围:国家、公共法益、本⼈⼈⾝及财产法益。

2.危险的来源:⾃然⼒量、动物侵袭、危害⾏为,饥饿、疾病等特殊情况。

他⼈的合法⾏为不是危险。

3.危险的限定:不包括职务上、业务上负有特定责任的⼈所⾯临的对本⼈的危险。

4.⾃⼰招致的针对本⼈的危险,视为放弃⾃⼰法益,不允许其紧急避险。

⾄于对⾃⼰招致的他⼈的危险,则允许进⾏紧急避险。

5.危险的现实性:客观存在的危险正在发⽣。

假想避险属于事实认识错误,不成⽴故意犯罪,可能成⽴过失犯罪或者意外事件。

(⼆)时间条件:正在发⽣、法益处于紧迫威胁中 若危险尚未发⽣或已经消除,属于避险不适时,可能成⽴故意或过失犯罪。

(三)不得已⽽为之 不得已损害另⼀法益:对于正在发⽣的危险,没有其他合理的⽅法排除危险,只能损害另⼀法益,才能保护⾯临危险的法益。

通常是损害第三者的法益,⽽不是针对危险来源本⾝造成损害。

(四)避险意识 1.故意引起危险后,以紧急避险为借⼝侵犯他⼈法益的,属于故意犯罪。

2.偶然避险:处理原则同偶然防卫 (1)按照⾏为⽆价值论:偶然避险属于违法⾏为,成⽴故意或过失犯罪。

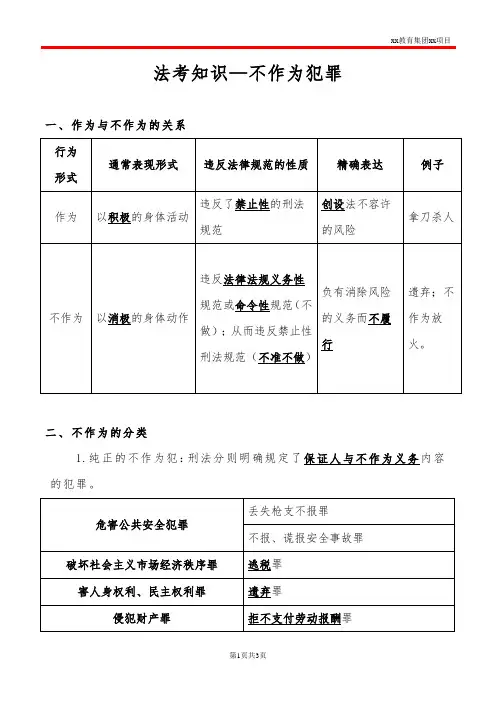

法考知识—不作为犯罪一、作为与不作为的关系

二、不作为的分类

的犯罪。

2.不真正不作为犯

三、义务的来源

1.对危险物(危险动物、危险物品、危险设置、危险系统等)的管理义务。

4.基于与法益的无助(脆弱)状态的特殊关系产生的保护义务。

包

支配的建筑物、汽车等场所内的危险的阻止义务,以及对发生在自己身体上的危险行为的阻止义务。

四、关于“先前行为引起的义务”

犯罪行为都可以成为先前行为。

害人承诺等行为。

(2)如果正当防卫致人伤害,并未过当,而且该伤害不可能导致

(3)如果正当防卫造成了伤害(该伤害本身不过当),但具有死

作为与后面的不作为共同导致了防卫过当)。

【导语】有时候,你必须⼀个⼈⾛,这不是孤独,⽽是选择。

我们时时刻刻都在选择,你选择过什么样的⽣活就需要付出什么样的代价。

整理了“2019法考必备考点:【违法性构成要件】不作为犯的认定”,欢迎阅读参考!更多相关讯息请关注! ⼀、不作为犯的认定 不作为的成⽴条件有四:(1)⾏为⼈负有实施某种⾏为的特定义务,即有义务。

(2)⾏为⼈能够履⾏特定义务,即有能⼒。

(3)⾏为⼈不履⾏特定义务,即不履⾏。

(4)造成或者可能造法益侵害结果,即不履⾏特定义务与造成危害结果之间必须具有因果关系。

(⼀)作为与不作为的区分标准 1.作为:如果法益没有⾯临危险⽽⾏为⼈以积极的⾝体动作制造危险,或者法益⾯临较⼩的危险⽽⾏为⼈以积极动作制造更⼤的危险。

2.不作为:如果法益已经⾯临危险,具有保证⼈地位的⾏为⼈不消除危险的。

(⼆)作为与不作为的区分意义 刑法以处罚作为为原则,处罚不作为为例外。

作为犯不等于故意犯,不作为犯也不等于过失犯:不纯正不作为犯的罪过形式既可以是故意,也可以是过失。

1.审查重点不同 不作为:⾏为⼈是否处于保证⼈地位。

作为:⾏为是否符合犯罪构成要件。

2.判断顺序不同 不作为:结果发⽣后⼀般先判断⾏为⼈是否具有作为义务,再判断其是否具有作为的可能性。

作为:结果发⽣后⼀般先判断⾏为⼈的⾏为是否属于刑法分则所描述的⾏为,再判断结果是否归属于⾏为⼈的⾏为。

3.⼆者可能会结合或竞合 作为与不作为可能结合为⼀个犯罪⾏为。

如抗税是逃避缴纳义务的⾏为,在此意义上说,抗税⾏为包括了不作为。

但从另⼀个⾓度,抗税罪并⾮单纯的不履⾏纳税义务,还要求⾏为⼈实施了“抗”税的⾏为,即以暴⼒、胁迫⽅法拒不缴纳税款,⽽上述⾏为只能表现为作为,故抗税⾏为同时包含了作为与不作为。

(三)不作为的分类 1.真正不作为犯 只能由刑法明⽂规定。

常见的纯正不作为犯包括: (1)逃税罪 (2)遗弃罪 (3)丢失枪⽀不报罪 (4)不报、谎报安全事故罪 (5)巨额财产来源不明罪 (6)不解救被拐卖、绑架的妇⼥、⼉童罪 (7)拒不执⾏判决、裁定罪 (8)拒不履⾏络安全管理规定罪 (9)拒绝提供间谍犯罪、恐怖主义犯罪、极端主义犯罪证据罪 2.不真正不作为犯 范围极其⼴泛、与作为犯共⽤⼀个法条。

【法硕、法考】到底如何区分纯正的不作为犯和不纯正的不作为犯?到底如何区分纯正的不作为犯和不纯正的不作为犯?这个衣服是西班牙的律师袍。

旁边那位是西班牙的执业律师。

我被准备参加司法考试、法律职业资格考试、法律硕士联考的同学们反复问的一个问题就是:“老师,到底如何区分纯正的不作为犯和不纯正的不作为犯?”考生们总是一会明白,一会糊涂。

首先,大家需要明确的是:纯正的不作为犯和不纯正的不作为犯都是不作为犯。

它们是对两种不作为的犯罪的评价。

例如,甲故意饿死自己3岁的女儿,乙将自己3岁的女儿遗弃在游乐园,情节严重。

这两种犯罪都是不作为犯罪。

但是,如果丙用刺刀刺死了丁,这就是一种作为的犯罪。

那么,丙的行为就不属于任何一种不作为犯。

其次,区分这两种不作为犯罪的关键不是老师问你的某个具体的犯罪行为是作为还是不作为,因为它们都是不作为的。

判断一个不作为犯罪是否纯正的关键是这个犯罪本身有几种行为方式。

如果这个犯罪本身有两种行为方式,即作为和不作为方式,那么行为人如果使用了不作为的方式,这种不作为犯罪就叫不纯正的不作为犯罪。

如果这个犯罪本身只有一种行为方式,即只有不作为方式,那么行为人如果使用了不作为的方式,这种不作为犯罪就叫纯正的不作为犯罪。

为什么纯正?因为这个犯罪只有这一种行为方式!记住:理解这个知识点的关键是:判断标准不是某个具体犯罪行为是否是不作为的,而是这个具体行为所构成的犯罪有几种行为方式!再次,绝大部分犯罪都是用作为方式进行的,所以,大部分的犯罪的不作为方式都构成不纯正的不作为犯罪。

只有只能用不作为方式构成的犯罪的不作为方式才构成纯正的不作为犯罪。

最后,我们讨论下前面的案例。

(1)甲故意饿死自己3岁的女儿。

本行为构成故意杀人罪。

故意杀人罪的行为方式(注意:是所有的故意杀人行为)既有作为的方式(通常是作为的方式),也有不作为的方式,那么,甲的行为就是不纯正的不作为犯。

乙将自己3岁的女儿遗弃在游乐园,情节严重。

该行为构成遗弃罪。

【导语】准备2019年考试,同样需要⼀点⼀滴的积累。

不积跬步,⽆以⾄千⾥;不积⼩流,⽆以成江海。

整理了“2019法考必备考点:【违法性构成要件】危害结果”,希望⼤家在每天的点滴坚持中成为备考的⼩能⼿,欢迎阅读参考!更多相关讯息请关注! ⼀、危害结果 (⼀)危害结果的主要特征 法益侵犯是犯罪的本质,危害结果是犯罪本质的表现。

只要危害⾏为侵犯了法益就⼀定有危害结果,但仅有危害结果不⼀定侵犯了法益。

1.因果性:危害结果中的实害结果必须是⾏为⼈的危害⾏为造成的,⼆者要有因果关系。

2.侵害性与危险性:是否产⽣危害结果,不受⾏为⼈主观认识错误的影响。

3.现实性:通常具有现实侵害事实。

4.多样性:具体表现多样,根据犯罪的法益侵犯内容具体判断。

5.法定性:分则条⽂规定的结果。

(⼆)危害结果分类 1.构成要件要素的危害结果(影响定罪)VS不属于构成要件要素的危害结果(影响量刑) 2.物质性危害结果VS⾮物质性危害结果 3.直接危害结果VS间接危害结果 (三)实害犯与危险犯 1.犯罪成⽴条件 危险犯和实害犯主要考分则⽣产销售伪劣产品罪⼀章和危害公共安全类犯罪。

(1)实害犯 ⽴法者规定,某个犯罪的成⽴需要具备实害结果,这种犯罪称为实害犯(结果犯)。

例如⽴法者规定,过失犯罪的成⽴都要求有实害结果。

所以,过失犯都是实害犯。

⼜如第142条规定:“⽣产、销售劣药,对⼈体健康造成严重危害的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处销售⾦额50%以上2倍以下罚⾦;……(⽣产、销售劣药罪)。

常考的实害结果有丢失枪⽀不报罪:造成严重后果。

信⽤卡诈骗罪:恶意透⽀要求经发卡⾏催收后仍不归还。

侵犯商业秘密罪:给权利⼈造成重⼤损失。

滥⽤职权罪:致使公共财产、国家和⼈民利益遭受重⼤损失。

(2)具体危险犯 ⽴法者规定,某个犯罪的成⽴只需要具备具体危险,这种犯罪称为具体危险犯。

例如,⽴法者规定,⽣产、销售不符合标准的医⽤器材罪的成⽴,要求产⽣“⾜以严重危害⼈体健康”的危险。

司法考试刑法易考点解析---不作为犯

一、作为与不作为的区分

作为,是指用积极的身体动作来违反禁止性规定。

例如抢夺罪中,利用抢夺的行为违反禁止抢夺他人财物的规定,就是作为。

不作为,是指用消极的身体静止来违反义务性规定。

例如,不解救被绑架、拐卖的妇女儿童罪中,负有解救职责的国家机关工作人员利用消极的身体静止违反解救义务,就是不作为。

考眼:如何判断某罪名是作为犯还是不作为犯?判断标准:应当根据该罪名的核心行为来判断,而不能根据其次要行为来判断。

二、不作为犯的种类

1.真正不作为犯

这是指刑法明文规定只能由不作为构成的犯罪。

例如,刑法第311条的拒绝提供间谍犯罪证据罪。

注意,真正不作为犯只能由刑法明文规定。

2.不真正不作为犯

这是指既可由作为构成、也可由不作为构成的犯罪。

例如,故意杀人罪,既可用刀捅死人,也可将婴儿活活饿死。

三、作为与不作为的关系

1.作为与不作为的竞合

这是指,一个行为是作为还是不作为,由于观察角度不同,得出不同结论。

例如,闯红灯撞死人的行为,从违反禁止闯红灯的角度看,是作为;从违反应当刹车的角度看,是不作为。

结论:作为与不作为产生竞合时,优先认定为作为。

2.持有属于作为还是不作为?

结论:持有属于作为,也即,持有型犯罪都是作为犯。

3.作为、不作为与故意、过失的关系

结论:作为犯与故意犯罪没有必然对应关系,不作为犯与过失犯罪也没有必然对应关系。

既存在作为的过失犯罪,比如交通肇事罪,也存在不作为的故意犯罪,比如母亲故意不给婴儿喂养,活活饿死。

2019法考违法性构成要件必背考点:行为对象

一、行为对象

行为对象:是指实行行为所作用的物、人与组织。

(一)行为对象认定

原理:行为与行为对象同时存在原则。

1.一般认为,单纯的危害行为,只有指向特定的对象,该行为才可能成立犯罪,才能确定何种犯罪。

2.行为对象并不是所有犯罪都要求的构成要件要素,如脱逃罪,偷越国(边)境罪,组织、领导、参加黑社会性质组织罪,组织、领导、参加恐怖活动组织导都没有行为对象。

3.不是每个犯罪都只有一个行为对象,如抢劫罪的行为对象包括人身和财产,侵犯双重法益。

(二)行为对象界定

1.行为对象与组成犯罪行为之物不同,后者如贿赂、赌资。

2.行为对象与行为孳生之物不同,后者如伪造的假币、文书,制造的毒品。

但这些内容可能成为其他犯罪的行为对象,如运输假币罪、贩卖毒品罪。

3.行为对象与犯罪所得不同,后者如生产销售伪劣产品所获得的销售金额,雇凶杀人给付的酬金。

4.行为对象与供犯罪行为使用之物不同,后者主要表现为犯罪工具,如老虎钳、扳手等。

不作为犯罪的构成要件有哪些所谓的不作为是指行为人负有实施某种行为的特定法律义务,能够履行而不履行的危害行为。

不作为可分为纯正不作为和不纯正不作为,相应的不作为犯罪可分为纯正不作为犯罪和不纯正不作为犯罪。

纯正不作为犯罪是指唯有不作为的方式才能构成的犯罪。

不纯正不作为犯罪是指以不作为形式实施的也可由作为形式构成的犯罪。

关于不纯正不作为犯罪的构成,理论界有分歧,大致有:(1)二条件说:“不纯正不作为犯罪,一是行为人必须具有一定程度的作为义务,二是行为人能履行该义务而不履行” 。

(2)三条件说:“一是只有具有特定作为义务的人才能构成不作为犯罪;二是能够履行而没有履行; (3)行为义务之不履行与危害结果之发生有因果关系” 。

(3)四条件说:“一是行为人依法具有特定的作为义务;二是具有作为可能性;三是不履行;四是不作为与作为等价。

” (4)五条件说:“一是作为义务;二是履行义务的可能性;三是没有履行义务;四是发生了危害结果,五是不作为与结果之间有因果关系。

”笔者倾向于三条件说,以下就围绕不纯正不作为犯罪的三个构成要件详细论述。

(一)不纯正不作为犯罪的作为义务作为义务是不作为犯罪的核心,反映了不作为犯罪的基本犯罪事实和构成要素之本质特征。

因此,无论是纯正不作为犯还是不纯正不作为犯的犯罪构成,莫不以之为首要条件。

所不同的是纯正不作为犯的作为义务仅由法律明文规定,而不纯正不作为犯的作为义务除此之外,还有更广的来源,性质要比前者复杂得多。

1、法律明文规定的特定义务斯蒂芬(stephen)认为:“任何由不作为,甚至是故意地导致他人死亡或身体伤害,都不构成犯罪……”如果法律规定有作为的义务,则是例外。

法律明文规定的义务是否仅为刑法规定的义务?一种观点认为,法律明文规定即是刑法明文规定;另一种观点则认为除刑法明文规定外,民法等非刑事法律明文规定的义务,也属作为义务。

前一观点为马克昌所主张:“法律上规定的义务很多,并非一切不履行法律义务的行为都是不作为犯罪,必须以刑法有相应规定为限;因为不履行法律义务的行为,只有造成或可能造成严重社会危害结果,刑法才将它规定为犯罪。

2019法考必背考点[违法性构成要件]不作为犯的认定

一、不作为犯的认定

不作为的成立条件有四:(1)行为人负有实施某种行为的特定义务,即有义务。

(2)行为人能够履行特定义务,即有能力。

(3)行为人不履行特定义务,即不履行。

(4)造成或者可能造法益侵害结果,即不履行特定义务与造成危害结果之间必须具有因果关系。

(一)作为与不作为的区分标准

1.作为:如果法益没有面临危险而行为人以积极的身体动作制造危险,或者法益面临较小的危险而行为人以积极动作制造更大的危险。

2.不作为:如果法益已经面临危险,具有保证人地位的行为人不消除危险的。

(二)作为与不作为的区分意义

刑法以处罚作为为原则,处罚不作为为例外。

作为犯不等于故意犯,不作为犯也不等于过失犯:不纯正不作为犯的罪过形式既可以是故意,也可以是过失。

1.审查重点不同

不作为:行为人是否处于保证人地位。

作为:行为是否符合犯罪构成要件。

2.判断顺序不同

不作为:结果发生后一般先判断行为人是否具有作为义务,再判断其是否具有作为的可能性。

作为:结果发生后一般先判断行为人的行为是否属于刑法分则所描述的行为,再判断结果是否归属于行为人的行为。

3.二者可能会结合或竞合

作为与不作为可能结合为一个犯罪行为。

如抗税是逃避缴纳义务的行为,在此意义上说,抗税行为包括了不作为。

但从另一个角度,抗税罪并非单纯的不履行纳税义务,还要求行为人实施了“抗”税的行为,即以暴力、胁迫方法拒不缴纳税款,而上述行为只能表现为作为,故抗税行为同时包含了作为与不作为。

(三)不作为的分类

1.真正不作为犯

只能由刑法明文规定。

常见的纯正不作为犯包括:

(1)逃税罪

(2)遗弃罪

(3)丢失枪支不报罪

(4)不报、谎报安全事故罪

(5)巨额财产来源不明罪

(6)不解救被拐卖、绑架的妇女、儿童罪

(7)拒不执行判决、裁定罪

(8)拒不履行网络安全管理规定罪

(9)拒绝提供间谍犯罪、恐怖主义犯罪、极端主义犯罪证据罪

2.不真正不作为犯

范围极其广泛、与作为犯共用一个法条。

如侵占罪、脱逃罪。

不真正不作为犯的认定:作为标准是积极地制造危险,制造类型性、紧迫性危险。

不作为标准是消极地不消除危险,即有消除危险的义务却消极地不履行该义务。

判断顺序:判断作为还是不作为时,应优先判断是不是作为,如果不是再判断是不是不作为。

作为的方式,并不要求行为举止直接作用于被害人。

故意的不作为犯,也有既遂、未遂形态。