中国(大陆)区域社会经济发展特征分析

- 格式:doc

- 大小:39.50 KB

- 文档页数:9

区域地理特征分析的实践意义——扬长避短,发挥区域优势区域特征分析是规划区域经济发展的重要依据。

划分出来的每一个区域,与其他区域相比,有明显的个性(区域特征),它在发展经济诸条件的配合上,有所长,也有所短,既有自己的优势,也有自己的劣势。

不对这些差别进行充分评价,就不可能有针对性地制定出区域发展战略,只有深入认识区域个性,避开劣势,充分发挥区域优势,从区域的实际出发,因地制宜,合理利用地理条件,才能搞好区域发展经济规划。

应该说明的是,由于生产发展需要,比如开展城市规划、流域规划等,现在已不局限于区域差异的研究,而逐渐强调区际之间的关系和联系。

但这并不否定研究区域个性的必要性,两者是互为补充的,一个区域优势明确了,与其他区域交流和联系的目的、对象也才能清楚。

(1)区域优势的种类区域优势有两种,即绝对优势和相对优势。

绝对优势是指一个区域与其他区域相比,在某一方面具有绝对有利条件,如西南区的水能资源优势,山西省的煤炭优势,是其他区域绝对无法比拟的。

相对优势则是指区域自身相比或与邻区相比,优势中哪个优势更突出,或劣势中哪个劣势相对程度最轻。

一般来说,一个区域也许不具备绝对优势,但肯定具有相对优势。

绝对优势与相对优势往往并不统一,发挥区域优势,主要是指相对优势。

即在许多绝对优势中,强调最大的优势,在没有绝对优势的情况下,则选择劣势中相对轻的作为相对优势。

例如,华南地区的绝对优势很多,首先是地理位置优势(区位因素),它邻近香港、澳门和台湾,处于我国改革开放的最前沿,全国最早建立起来的5个经济特区——深圳、珠海、厦门、汕头、海南岛全在本区,全国沿海14个开放城市,有4个(福州、广州、湛江、北海)在本区。

其次是优越的农业气候资源,全区大部分属中亚热带和南亚热带,一部分属热带,光热生产潜力最高,作物一年可三熟,热带地区水稻也可三熟,是我国发展热带、亚热带经济作物的最佳地区。

海南岛是全国天然橡胶、椰子、咖啡、可可、油棕、胡椒等经济作物的最主要产区。

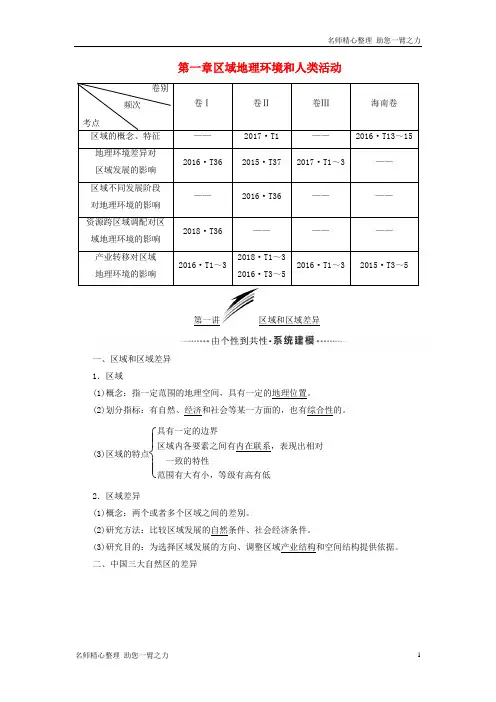

第一章区域地理环境和人类活动卷别频次考点卷Ⅰ卷Ⅱ卷Ⅲ海南卷区域的概念、特征——2017·T1——2016·T13~15 地理环境差异对区域发展的影响2016·T362015·T372017·T1~3 ——区域不同发展阶段对地理环境的影响——2016·T36————资源跨区域调配对区域地理环境的影响2018·T36——————产业转移对区域地理环境的影响2016·T1~32018·T1~32016·T3~52016·T1~3 2015·T3~5第一讲区域和区域差异一、区域和区域差异1.区域(1)概念:指一定范围的地理空间,具有一定的地理位置。

(2)划分指标:有自然、经济和社会等某一方面的,也有综合性的。

(3)区域的特点⎩⎪⎨⎪⎧具有一定的边界区域内各要素之间有内在联系,表现出相对一致的特性范围有大有小,等级有高有低2.区域差异(1)概念:两个或者多个区域之间的差别。

(2)研究方法:比较区域发展的自然条件、社会经济条件。

(3)研究目的:为选择区域发展的方向、调整区域产业结构和空间结构提供依据。

二、中国三大自然区的差异1.三大自然区划分的依据地形、气候、水文、土壤、植被等自然地理要素的地域差异。

其中,地形和气候是基本因素,而土壤和植被是自然区域的标志。

2.三大自然区自然环境的差异三大自然区A东部季风区B西北干旱半干旱区C青藏高寒区分界线a400 mm年等降水量线;b昆仑山脉—阿尔金山脉—祁连山脉;c横断山地位置东部临海深居内陆西南部的青藏高原面积45% 30% 25%地形平原、低山丘陵为主山地或高原和盆地为主高原、山地为主气候季风气候温带大陆性气候高寒气候水文特征多外流河,雨水补给为主多内流河、咸水湖,高山冰雪融水补给为主内外流区兼具,湖泊众多,是许多大河的发源地土壤森林植被下发育的土壤,有机质含量高荒漠植被和草原植被下发育的土壤,有机质含量较低,可溶性盐分含量较高原始土壤植被以森林和森林草原为主自西向东依次为荒漠、荒漠草原、草原高寒荒漠、高山草甸和灌丛,森林集中于东部和南部边缘山谷地区3.三大自然区人类活动的差异东部季风区西北干旱半干旱区青藏高寒区农业活动最主要的农业区,以耕作业为主以畜牧业为主,灌溉农业、绿洲农业以畜牧业为主,河谷农业交通状况交通发达交通不便经济和文化发达落后1.分界线。

中国经济发展方式的时空演变特征及其环境效应作者:王欣来源:《时代金融》2020年第24期摘要:阐述了在改革开放的宏观背景下,中国的经济发展呈现出多元化和现代化特征。

特别是在经济全球化的推动下,中国经济已经逐步实现与世界经济的融合,并在其中扮演着越来越重要的作用。

而伴随着经济的快速增长,环境问题变得越发尖锐,为了寻求经济发展与环境保护之间的平衡,则需要对现行的经济发展模式进行优化。

并对我国经济发展的时空变化特点及经济发展方式演变的环境效应进行了解析。

关键词:经济发展方式时空演变特征环境效应空间计量模型我国经济发展的起步是在出口导向型粗放式发展的基础之上进行的,这样的发展方式虽然可以在短期内提升经济规模、刺激经济活力。

但出口型经济增长模式对于出口的依赖性大,经济发展初期工业基础薄弱,原材料在出口中所占的比例非常高,而原材料的过度开采必然会导致环境的恶化。

因此必须要对传统经济增长方式进行改革。

一、影响经济发展时空演变的主要因素(一)发展政策从宏观层面来看,政策的转变对于经济发展方式会产生非常直接的影响。

就我国内部经济发展来看,经济发展呈现出非常明显的政策引导特征。

第一是优先发展东南沿海经济,采用“先富带动后富”的方针来提升全国经济,在此阶段国家的经济政策明显向东南地区倾斜,之后就是集中优势力量发展中部经济,也就是“中部崛起战略”,在此期间中部城市在经济发展的重要性得到显著提升。

此外,还包括“开发西北经济”以及“振兴东北老工业基地”等经济政策,这些政策的出台都在短时间内对经济的时空演变产生了影响。

(二)区位因素我们在研究经济发展时所说的区位因素一般有两层含义。

第一层是微观层面的地区区位因素,主要是指地区经济发展模式受到当地地理条件、交通条件以及气候条件的影响。

而第二层是从宏观方面出发,将一个国家作为研究对象,也是从地理条件、气候条件以及交通条件等因素来进行分析。

中国处于亚欧大陆的东端,不仅具有广袤的内陆地区,也存在很多优质的天然港口,在经济发展上具有很大的优势,一方面广袤的内陆纵深有利于资源调配工作,特别是对于工业发展,可以利用内河航运与发达的铁路网络来发展规模经济。

第二十二讲区域发展分析与地信技术【把握考纲有的放矢】1. 了解区域的含义2.以两个不同区域为例,比较自然环境、人类活动的区域差异。

3.以某区域为例,比较不同发展阶段地理环境对人类生产和生活方式的影响。

4. 3S技术和数字地球的判读与应用【重视课本夯实基础】知识点一区域特征分析1.正确认识区域的区位特征可以利用经纬网、区域轮廓、区域内的重要地理事物等信息,确定区域的位置及其与周围区域的联系,可以从以下几方面分析:(1)经纬度位置:可以确定一个具体地点,也可以确定一个区域范围,主要分析南、北所跨的纬度,东、西所跨的经度。

(2)海陆位置:岛屿、半岛、大陆东西岸等。

(3)山河位置:从山脉分布、走向,河流水系形状、流向等方面进行分析判断。

(4)政治地理位置:根据国家或区域轮廓,邻国、邻省轮廓进行分析。

(5)交通地理位置:从交通运输的主要方式及交通运输网中线、点的分布进行分析。

2.全面分析区域间的差异性即比较该区域与其他区域在自然环境、社会经济发展方面的不同,充分认识区域“个性”。

具体从以下几方面分析:(1)分析自然地理要素的差异:包括区域的地理位置、气候、地形、水文、土壤、植被和矿产等方面。

(2)分析人文地理要素的差异:包括区域的人口、工业、农业、商业、交通、城市、科技等要素。

3.分析区域地理特征的方法1.下图是我国玉米主产区分布示意图。

读图回答(1)~(2)题。

(1)与丙地相比,甲地玉米生产的优势自然条件有( )A.热量更丰富B.地形更平坦C.土壤更肥沃D.水源更充足(2)提高乙地玉米单产的有效途径有( )A.扩大播种面积B.提高机械化水平C.选用优良品种D.加强农田水利建设[思维流程]第(1)题:第(2)题:[答案] (1)BC (2)CD知识点二区域发展阶段1.衡量指标(1)常用指标:人均国内生产总值、人均国民收入、三次产业产值比重等。

(2)综合指标:如人文发展指数(预期寿命、教育程度和国内生产总值)。

中国(大陆)区域社会经济发展特征分析一、关于中国区域的划分中国是一个大国,幅员广阔,陆上国土总面积960万平方公里,2001年,人口达12.8亿。

由于历史和现实诸多方面的原因,中国各地区之间存在着发展水平的巨大差异。

如2001年,上海市人均GDP高达37382元,而贵州省人均GDP只有2895元,两者相差10倍以上。

因此,研究中国的区域问题,必须把中国分成若干不同的区域。

20世纪50年代,有关方面曾经将中国大陆分为沿海和内地;60年代,曾经将中国大陆分为一线、二线和三线地区。

改革开放以后,随着区域经济研究的活跃和深化,人们提出了多种多样的划分方法。

主要有:(一)三大地带。

这一方法将中国划分为东、中、西三大地带,但不同的时期,每个地带覆盖的地域范围不同。

在三大地带的概念提出之初,广西壮族自治区曾被视为属于东部;内蒙古曾被视为属于中部。

后来,人们对此划法提出了很多异议。

随着西部大开发战略的实施,三大地带覆盖的地域范围逐渐被确定了下来。

东部地带包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等11个省市;中部地带包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南等8省;西部地带包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西和内蒙古等12个省、市、自治区。

(二)六大综合经济区。

包括东北地区、黄河中下游地区、长江中下游地区、东南沿海、西南地区和西北地区。

(三)七大经济区。

包括东北(辽宁、吉林、黑龙江)、西北(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)、华北(北京、天津、河北、内蒙古、山西)、华东(山东、上海、江苏、浙江)、华中(河南、安徽、江西、湖北、湖南)、华南(福建、广东、广西、海南)和西南(四川、贵州、云南、西藏)。

(四)九大经济区。

这里有两种划法方法。

第一种划法包括东北地区(东北三省、内蒙古东部)、环渤海地区(北京、天津、河北、山东)、黄河中游流域(山西、河南、内蒙古中西部)、长江三角洲地区(上海、江苏、浙江)、长江中游地区(湖北、湖南、安徽、江西)、东南沿海地区(福建、广东、广西、海南)、西北地区(山西、甘肃、青海、宁夏、新疆)和西南地区(四川、云南、贵州)等。

21个中心城市科技竞争力的评价研究摘要:本文首先构建出区域中心城市科技竞争力的指标体系,然后选取投影寻踪分类法作为评价方法,并对2005-2009年间我国七大区域的21个中心城市的16个指标数据进行处理,得出ppc值再进行分类排序和评价分析,最后得出结论。

关键词:中心城市;科技竞争力;投影寻踪分类区域中心城市是一定区域内经济发达、功能完善、能够渗透和带动周边区域经济发展的行政社会组织和经济组织的统一体。

科技竞争力则是衡量区域内科学技术对社会和经济发展推动作用的重要依据。

国内外专家学者对于科技竞争力的主要研究方法有主成分分析法、因子分析法、双基点法、层次分析法和数据包络法等。

就如何客观地把握各个区域的中心城市目前科技竞争力的现实水平及发展态势,准确判断其优势和劣势,本文采用投影寻踪分类法进行了实证分析及评价研究。

一、指标体系的构建及评价方法的确定1、指标体系的构建基于对科技竞争力内涵的理解,依据科学性、多角度性、可操作性和层次性四个构建原则,并借鉴《中国科技发展研究报告2000》的地区科技竞争力评价指标体系以及国内外相关研究成果[1],进行适当的调整后,从区域中心城市科技竞争力比较的角度分析,本文构建以下指标体系(如表1),将科技竞争力分解为科技投入(x1)、科技产出(x2)、科技与经济发展协调能力(x3)和科技潜力(x4)四个方面的内容作为一级指标,再细分成16个二级指标。

表1中心城市科技竞争力指标体系2、评价方法的确定本文运用投影寻踪分类法对区域中心城市科技竞争力的各个指标进行分析研究。

投影寻踪分类法(projection pursuit classification, ppc)由 friedman和turkey提出,是一种探索性分析、聚类和分类方法,在对数据进行优化计算之后,将高维数据投影到低维空间,旨在找出能够最大程度反映数据特征和挖掘数据信息的最优投影方向[2]。

楼文高等应用这一方法对我国的区域科技竞争力进行了综合评价研究,显示ppc方法具有不受高维非线性、非正态分布评价指标数据的影响,能得到比较可靠、有效的评价结果[3-4]。

![从宏观和微观环境分析[5篇]](https://uimg.taocdn.com/d5d6739082d049649b6648d7c1c708a1284a0a8d.webp)

从宏观和微观环境分析[5篇]以下是网友分享的关于从宏观和微观环境分析的资料5篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。

从宏观和微观环境分析(一)宏观环境分析金融营销宏观环境是指影响金融企业营销战略制定、实施的各种社会力量。

由此可见,方法分析宏观环境对于金融企业来说至关重要。

而银行业作为关系国家经济金融命脉的重要产业,受到政府当局极高的重视和相当严格的监管,它与其他所有行业之间关联密切的特殊性更使得宏观环境对于银行业经营的影响远远大于其他一般行业。

下面,我们采用PEST 模型从政治法律环境、经济环境、社会文化环境和技术环境四个方面深入展开对我国银行业的宏观分析。

1.政治——法律因素:在政治法律环境方面,国家经济金融安全的首要目标,政府谨慎对待金融开放步骤,从而导致了目前我国银行业的市场化程度不高、经营模式单一的格局。

2.经济因素:最近两年以来,我国银行业“资产规模快速扩张、净息差持续扩大、中间业务发展迅速、资产质量稳步提高”的四大特征受益于良好的经济环境。

3.社会——人文:因素我国当前的金融体系是由银行业所主导的。

虽然近年来资本市场而直接融资制度不断完善,但银行业霸主地位却在未来很长一段时间内难以被撼动。

4.技术因素:信息技术的飞速发展不断推动银行业经营服务水平的提高。

微观环境分析金融营销微观环境是由影响金融企业并与营销活动有关联的外部因素构成。

一个行业内部的竞争状态取决于金融企业、生产商和供应商、营销中介机构、竞争者以及公众等这六个基本竞争作用力,它们综合起来决定着产业中的企业获取超出资本成本的平均投资收益率的能力。

对银行来说,他的目标顾客主要是企业和消费者(个人和家庭)。

它们不仅是资金的供应者,而且也是资金的需求者。

随着科学技术的发展,各大银行的竞争日益增加,银行卡市场的争夺火爆,针对各个类型的的消费者各大银行都推出了适合他们的银行卡,针对学生我们也推出了YOUNG卡。

开发策略银行卡的开发是顾客和竞争环境共同作用的结果。

论文题目:基于各省市GDP、财政收入及财政支出数据的SPSS分析姓名:学号:班级:内容摘要:本文首先通过国家统计局官方网站收集了我国大陆31省市2010-2013年GDP、各省常年居住人口数、财政收入、社会保障与就业支出、交通运输支出、医疗卫生支出、教育支出等数据;而后根据要求对数据进行适当的处理,并选择了SPSS作为工具进行分析。

这其中既有东中西三个地区的地区生产总值之间的分布类型检验,又有关于GDP与各省常年居住人口数、财政收入、社会保障与就业支出、交通运输支出、医疗卫生支出、教育支出的相关性分析,以及各省GDP的方差分析。

根据分析的结果对我国GDP水平进行适当的探讨以及给出一些经济发展规划的建议。

1、题目要回答的问题自1978年改革开放以来,我国经济飞速发展,国内生产总值日趋上升,虽然经历了1997金融风暴和2008金融危机,但是我国经济发展前景一片大好,2011年,我国经济创造奇迹,GDP总量超过日本,一跃成为世界第二大经济体。

国内生产总值(简称GDP)是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。

它不但可反映一个国家的经济表现,更可以反映一国的国力与财富。

一个国家或地区的经济究竟处于增长抑或衰退阶段,从这个数字的变化便可以观察到。

中共十八大报告指出中国现代化步入转型攻坚阶段,要继续坚持经济转型。

同时由于我国自身的一些发展条件限制,我国经济发展速度逐渐放缓,因而对我国GDP水平的研究就显得尤为必要。

由于对GDP的研究是一个非常复杂和庞大的过程,在这里,我们仅对以下几个问题做研究:1、分布类型检验①、正态分布检验采用假设检验方法对地区生产总值进行分布特征的检验,检验31个省市区的数据是否服从正态分布。

H0: 31个省市区的地区生产总值样本来自于一个正态分布的总体。

H1: 31个省市区的地区生产总值样本并非来自于一个正态分布总体。

中国古代史总结中国主要朝代之特征西周政治:推行分封制和宗法制。

经济:推行可以年年耕种的井田制,分公田和私田,劳役地租为主要剥削形式。

文化:倡导政治伦理色彩很强的礼乐文化。

社会:社会等级次序井然,家国同构。

春秋政治:王权衰微,诸侯相继称霸,公卿实力亦不断增强,权力下移,分封制崩溃。

经济:铁器和牛耕得到推广;井田制瓦解。

文化:天子及诸侯的权威衰落,学术下移,典籍文化走向民间。

社会:宗法秩序崩溃;奴隶逐渐获得自由身份,出现独立的工商业者。

战国政治:各国相继变法,以官僚取代公卿,建立中央集权制度,彼此争战不休。

经济:农业生产水平大幅提高,土地私有制逐步确立;商品经济高速发展,出现繁荣的城市和远程交通网络。

文化:各种学派竞相发表学说,百家争鸣。

社会:社会剧烈动荡,礼崩乐坏,强者为王;私有观念深入人心。

汉朝政治:中央集权体制进一步巩固发展;通过举荐选拔人才。

经济:铁器、牛耕和水利灌溉的广泛应用;盐铁为国家垄断;土地兼并日趋严重。

文化:官办学校教育兴起;确立儒家的正统地位。

社会:豪强地主阶级地位逐步巩固。

魏晋政治:士族门阀制度形成,皇权遭到很大削弱。

经济:初以屯田制和课田制消除或抑制兼并,后贵族大庄园经济膨胀;经济重心开始南移。

文化:玄学风行,对正统儒学构成严重挑战;诗性审美文化独立。

社会:士庶等级森严,上流社会极为腐朽。

南北朝政治:庶族和武人势力逐步取代士族,皇权仍然孱弱不振。

经济:大庄园经济和寺院经济膨胀;北朝推行均田制;南朝商品经济日趋活跃。

文化:佛教极为兴盛,儒释道渐有合流趋势;北方胡人和南方蛮族逐渐接受了汉文化。

社会:形成庞大的僧侣集团;各国境内的民族融合加速。

唐朝政治:贵族政治在科举制和武人势力打击下逐渐瓦解,宦官和女性对政治常有较大影响;东亚封贡体系最终形成。

经济:商品经济有较大发展,经济重心进一步南移;陆上国际贸易的全盛时代。

文化:广泛吸纳各种外来文化;东亚文化圈最终形成;古典文学的全盛时期。

2009高考地理专题复习----中国地理区域地理特征的分析思路与方法1、自然地理特征:⑴位置、范围⑵地形特征⑶气候特征⑷水文特征⑸植被⑹土壤2、人文地理特征:⑴人口与居民⑵经济特征①农业生产特征②工业生产特征中国自然地理1.中国地形特点及对自然环境和经济活动的影响2.中国地形类型特征及对自然环境和经济活动的影响3. 主要地形:第二节中国的气候57、我国雨带的推移规律及影响9第三节 中国的河流和湖泊10.河流水文特征及成因分析:11.湿地的直接利用功能有:第四节中国的自然资源12、基本特征13、水资源和水能资源(总量丰富,分布不均)(1)水资源:我国是世界上缺水严重的国家之一,人均水资源占有量仅为世界平均水平的1/4。

“水”已成为了制约我国社会、经济快速发展的瓶颈。

造成我国水资源短缺的主要原因,不是总量不足,而是水资源时空分布的不均衡。

从空间分布看,我国水资源南多北少,东多西少。

若将“水资源”与人口、耕地面积结合起来看,我国水土资源配合欠佳,缺水最严重的华北地区,耕地占全国的40%,水资源仅占全国的6%,这里年降水量在800mm以下,河流径流量小,更重要的是人口稠密,耕地广大,工农业生产用水量大。

从时间变化看,我国水资源季节变化大,夏秋多、冬春少。

14解决水资源不足的主要措施有:(2)水能资源:水电与火电相比,具有清洁、廉价的特点;而且水力发电是可再生资源,可循环使用。

15.舟山渔场成为我国第一大渔场原因:16.长芦盐场形成原因:中国人文地理第二节中国的人口和民族17、中国的人口⑴人口分布:⑵人口增长:我国人口的突出特点是所以国家把实行计划生育作为一项长期的基本国策;其主要内容是:⑶人口问题:人口问题的主要表现有:民族分布特点:各民族的地区分状况:第三节中国的农业和工业18、中国的农业19解决我国粮食问题的主要途径是:20.我国农业存在的主要问题是一、东北区(黑、吉、辽)21、自然条件分析(1)(2)(3(4)(5)二、黄河中下游区(陕、晋、豫、鲁、京、津)22、自然条件分析:(1)(2)(3)六、青藏区(藏、青)23、本区纬度同长江中下游,黄河中下游地区相当,但因地势很高,形成独特的高原气候。

中国(大陆)区域的划分发表日期:2003年8月14日出处:中学地理教学参考作者:周红鉴于目前关于中国区域的各种划分方法存在众多弊端,不便于深入分析地区差异,国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部的课题报告《中国(大陆)区域社会经济发展特征分析》提出了划分中国(大陆)区域的一种新方法。

这种方法把中国分为八大区域,即东北、北部沿海、东部沿海、南部沿海、黄河中游、长江中游、西南和大西北地区。

报告指出,各地区在地域范围、人口规模和富裕程度上存在较大差别。

大西北地区地域最为宽阔,西南地区人口最为众多,东部沿海地区最为富庶。

综合各特征,东部沿海地区经济实力、产业能力最强,市场前景最大,是中国21世纪最有活力的地区之一。

中国是一个大国,幅员广阔,陆上国土总面积960万平方千米,2001年,人口达12.8亿。

由于历史和现实诸多方面的原因,中国各地区之间存在着发展水平的巨大差异。

如2001年,上海市人均GDP高达37382元,而贵州省人均GDP只有2895元,两者相差10倍以上。

因此,研究中国的区域问题,必须把中国分成若干不同的区域。

20世纪50年代,有关方面曾经将中国大陆分为沿海和内地;60年代,曾经将中国大陆分为一线、二线和三线地区。

改革开放以后,随着区域经济研究的活跃和深化,人们提出了多种多样的划分方法。

主要有:(1)三大地带。

这一方法将中国划分为东、中、西三大地带,但不同的时期,每个地带覆盖的地域范围不同。

随着西部大开发战略的实施,三大地带覆盖的地域范围逐渐被确定了下来。

东部地带包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等11个省市;中部地带包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南等8省;西部地带包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古等12个省、自治区。

(2)六大综合经济区。

包括东北地区、黄河中下游地区、长江中下游地区、东南沿海、西南地区、西北地区。

社会经济发展水平范文1978年开放以来,伴随区域经济非均衡发展战略的实施,我国区域经济之间出现了较大的发展差异,中国不同区域的发展特征及其差异性随之成为国内外学者的研究热点[1-5]。

长期以来中外学者不断通过对东西方共同经验的总结与遴选,根据中国国情展开了一系列多元性、系统性的学术研究:不少学者把区域经济发展特征归纳为经济总量、经济增长总量、增长速度等方面或是经济在总量、增长速度、经济结构等所有方面的特征,从而在测度区域经济发展特征的指标选取上也存在单项与复合性指标的不同[6-7];研究尺度不断由省域、三大地带的中观尺度转向县乡区域单元的微观尺度上;中外学者从区域角度来探讨区域政策、经济发展基础、产业结构、投资规模、区位条件和政府作为等复合因素对区域经济发展的影响。

普遍认为1990年以来无论是省份之间还是四大地区之间区域差异都不断趋于拉大,并且经济在几大都市圈地区集聚的趋势加强,不存在显著的收敛趋势,导致中国欠发达地区与相对发达地区并存的格局[8]。

鉴于以往研究成果主要集中在省内(际)、三大地带之间的发展特征分析上,而中国西部省际之间县域单元发展研究较少,对于该地区社会经济发展特征与内部差异的深层次研究更为不足,本文试图对目前全国经济格局下的西部地区的经济发展及其影响因素进行研究,以此回答以下问题:理论上,空间极化是地区经济发展的原始动力也是地区内部发展差异产生的主要原因,西部地区空间极化发展现状如何?增长极与所导致的地区内部差异呈现何种格局,其影响因素是什么,今后发展趋势怎样及应该采取的发展策略。

二、数据采集与研究方法(一)数据采集。

兰州―西宁城镇密集区是指日月山以东,西秦岭末端以北,屈吴山以西,达坂山、乌鞘岭以南的青海省和甘肃省所在地区;属黄土高原与青藏高原的过渡地带,地势西北高,东南低;气候以温带半干旱大陆性气候为主。

行政区划包括青海省的西宁市、海东地区,甘肃省的兰州市、白银市、定西市(除漳县、岷县)、临夏回族自治州等6个地级行政单元,以及青海省的尖扎、贵德两县,区域面积8.36×104km2,占甘青两省土地总面积的7.11%。

东部、中部、西部和东北的划分依据-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:中国被广泛划分为东部、中部、西部和东北四个地区,这种划分主要基于多种因素,包括经济发展水平、人口密度、城市化水平、地理位置、经济结构、文化特征、自然地理条件、经济发展差距、城乡发展差异、资源禀赋和产业结构等。

这些划分依据为我们分析和了解各个地区的发展特点和问题提供了重要参考。

东部地区是中国经济最为发达的区域,其经济发展水平在全国范围内居于领先地位。

这一地区拥有丰富的资源和发达的交通网络,同时也是人口密度最大的地区之一。

东部地区城市化水平高,经济结构以服务业占主导地位,文化特征也因其先进的城市文明而独特。

中部地区位于中国腹地,地理位置独特,连接东西南北四个方向。

该地区的经济结构主要以工业为主导,资源禀赋较为平衡。

中部地区拥有丰富的文化传统和历史底蕴,同时也是中国的粮食生产基地之一。

西部地区地理环境复杂多样,自然地理条件良好。

然而,由于历史发展原因,西部地区的经济发展水平相对较落后,城乡发展差距较大。

近年来,中国政府加大了对西部地区的支持力度,积极推动该地区的经济转型和发展。

东北地区位于中国的东北部,地理位置独特。

该地区拥有丰富的资源禀赋,尤其是煤炭、石油和金属矿产资源。

然而,由于产业结构过于依赖重工业,东北地区的经济发展相对滞后。

近年来,中国政府出台了一系列政策措施,以促进东北地区的经济转型和可持续发展。

总而言之,东部、中部、西部和东北四个地区各具特色和优势,同时也面临着不同的挑战和发展潜力。

了解每个地区的划分依据,有助于我们更好地把握中国区域发展的动态变化,为未来制定相关的政策和发展战略提供支持和参考。

文章结构部分:本文将按照东部、中部、西部和东北四个主要地区进行划分,分析各个地区的划分依据和特征。

具体结构如下:1. 引言1.1 概述:简要介绍东部、中部、西部和东北四个地区的位置和重要性。

1.2 文章结构:说明本文将按照地理位置、经济发展水平、人口密度、城市化水平、自然地理条件、经济结构、文化特征、资源禀赋、产业结构等多个方面进行划分依据的分析。

中国(大陆)区域社会经济发展特征分析一、关于中国区域的划分中国是一个大国,幅员广阔,陆上国土总面积960万平方公里,20XX年,人口达亿。

由于历史和现实诸多方面的原因,中国各地区之间存在着发展水平的巨大差异。

如20XX年,上海市人均GDP高达37382元,而贵州省人均GDP只有2895元,两者相差10倍以上。

因此,研究中国的区域问题,必须把中国分成若干不同的区域。

20世纪50年代,有关方面曾经将中国大陆分为沿海和内地;60年代,曾经将中国大陆分为一线、二线和三线地区。

改革开放以后,随着区域经济研究的活跃和深化,人们提出了多种多样的划分方法。

主要有:(一)三大地带。

这一方法将中国划分为东、中、西三大地带,但不同的时期,每个地带覆盖的地域范围不同。

在三大地带的概念提出之初,广西壮族自治区曾被视为属于东部;内蒙古曾被视为属于中部。

后来,人们对此划法提出了很多异议。

随着西部大开发战略的实施,三大地带覆盖的地域范围逐渐被确定了下来。

东部地带包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等11个省市;中部地带包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南等8省;西部地带包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西和内蒙古等12个省、市、自治区。

(二)六大综合经济区。

包括东北地区、黄河中下游地区、长江中下游地区、东南沿海、西南地区和西北地区。

(三)七大经济区。

包括东北(辽宁、吉林、黑龙江)、西北(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)、华北(北京、天津、河北、内蒙古、山西)、华东(山东、上海、江苏、浙江)、华中(河南、安徽、江西、湖北、湖南)、华南(福建、广东、广西、海南)和西南(四川、贵州、云南、西藏)。

(四)九大经济区。

这里有两种划法方法。

第一种划法包括东北地区(东北三省、内蒙古东部)、环渤海地区(北京、天津、河北、山东)、黄河中游流域(山西、河南、内蒙古中西部)、长江三角洲地区(上海、江苏、浙江)、长江中游地区(湖北、湖南、安徽、江西)、东南沿海地区(福建、广东、广西、海南)、西北地区(山西、甘肃、青海、宁夏、新疆)和西南地区(四川、云南、贵州)等。

第二种划法包括东北地区(东北三省)、北部沿海(北京、天津、河北、山东)、北部内陆(山西、陕西、内蒙古)、东部沿海(上海、江苏、浙江)、东部内陆(河南、安徽、江西)、中部内陆(湖南、湖北)、南部沿海(福建、广东、广西、海南)、西部内陆(甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏)和西南内陆(四川、云南、贵州)等。

(五)九个“大都市经济圈”。

包括沈大(沈阳、大连)、京津冀(北京、天津、唐山、秦皇岛、石家庄)、济青(济南、青岛、烟台)、大上海(上海、苏州、无锡、常州、宁波、杭州)、珠江三角洲(广州、深圳、珠海、汕头)、吉黑(长春、哈尔滨)、湘鄂赣(武汉、长沙、南昌)和成渝(成都、重庆)等。

总的来看,目前中国区域的划分方法比较零乱。

但是,由于多方面的原因,官方比较接受的是“三大地带”的划分方法。

区域划分既要遵循区域经济发展的一般规律,又要方便区域发展问题的研究和区域政策的分析。

借鉴国际经验,结合中国国情,我们认为,为适应区域研究和区域政策分析之需,中国区域的划分必须遵循以下九个原则:(1)空间上相互毗邻;(2)自然条件、资源禀赋结构相近;(3)经济发展水平接近;(4)经济上相互密切或面临相似的发展问题;(5)社会结构相仿;(6)区块规模适度;(7)适当考虑历史延续性;(8)保持行政区划的完整型;(9)便于进行区域研究和区域政策分析。

对照以上原则,可以发现,前面提到的各种划分方法均存在着一定的缺陷。

有的区块过大,不便于深入分析区域差别;有的没有保持行政区划的完整性,不便于搜集整理经济社会发展方面的数据;有的没有考虑历史延续性,提出的概念与常识不符;有的覆盖的区域不全,不是完整的区域划分。

根据以上原则,考虑到目前各种划法的种种弊端,我们将中国大陆划分为如下八大区域:1.东北地区。

包括辽宁、吉林、黑龙江三省。

总面积79万平方公里,20XX 年总人口10696万。

这一地区自然条件和资源禀赋结构相近,历史上相互比较紧密,目前,面临的共同问题多,如资源枯竭问题、产业结构升级换代问题等。

2.北部沿海地区。

包括北京、天津、河北、山东二市两省。

总面积37万平方公里,20XX年总人口18127万。

这一地区地理位置优越,交通便捷,科技教育文化事业发达,在对外开放中成绩显著。

3.东部沿海地区。

包括上海、江苏、浙江一市两省。

总面积21万平方公里,20XX年总人口13582万。

这一地区现代化起步早,历史上对外经济密切,在改革开放的许多领域先行一步,人力资本丰富,发展优势明显。

4.南部沿海地区。

包括福建、广东、海南三省。

总面积33万平方公里,20XX 年总人口12019万。

这一地区面临港、澳、台,海外社会资源丰富,对外开放程度高。

5.黄河中游地区。

包括陕西、山西、河南、内蒙三省一区。

总面积160万平方公里,20XX年总人口18863万。

这一地区自然资源尤其是煤炭和天然气资源丰富,地处内陆,战略地位重要,对外开放不足,结构调整任务艰巨。

6.长江中游地区。

包括湖北、湖南、江西、安徽四省。

总面积68万平方公里,20XX年总人口23085万。

这一地区农业生产条件优良,人口稠密,对外开放程度低,产业转型压力大。

7.西南地区。

包括云南、贵州、四川、重庆、广西三省一市一区。

总面积134万平方公里,20XX年总人口24611万。

这一地区地处偏远,土地贫瘠,贫困人口多,对南亚开放有着较好的条件。

8.大西北地区。

包括甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆两省三区。

总面积8万平方公里,20XX年总人口5800万。

这一地区自然条件恶劣,地广人稀,市场狭小,向西开放有着一定的条件。

二、中国区域社会经济发展特征的比较比较中国区域社会经济发展特征,可以从多侧面进行。

本报告主要从基本情况、经济总量与结构、基础设施、对外开放、市场规模与居民消费、发展能力与经济活力等6个方面对中国区域社会经济发展进行比较分析。

(一)基本情况从表1可以看出,各大区在地域面积、人口规模上存在较大差异。

(1)从地域面积上看,大西北地区最大,地域8万平方公里,占全国(大陆)的%;东部沿海地区最小,地域21万平方公里,占%。

(2)从人口规模上看,西南地区人口最多,20XX年,人口24611万,占全国的%;大西北地区人口最少,人口5800万,占%。

(3)从人口密度来看,东部沿海地区人口最为稠密,20XX年,人口密度为660人/平方公里;大西北地区人口最为稀少,人口密度为15人/平方公里。

前者为后者的44倍。

表1 各大区基本情况资料来源:《中国统计年鉴20XX》。

下同。

(二)经济总量与结构1.经济总量从表2可以看出,(1)东部沿海地区经济总量最大,20XX年,GDP21211亿元,占全国的%;大西北地区经济总量最小,GDP3296亿元,占%。

前者为后者的倍。

(2)东部沿海地区人均GDP水平最高,20XX年,人均GDP15617元;西南地区人均GDP水平最低,人均GDP4698元。

前者是后者的倍。

(3)人均GDP超过全国平均水平的地区有4个地区,分别是东北、北部沿海、东部沿海和南部沿海地区;低于全国平均水的也有4个地区,分别是黄河中游、长江中游、西南和大西北地区。

(4)在沿海地区,存在着比较明显的南北差距。

20XX年,东部沿海地区人均GDP超出北部沿海地区的%。

表2 各大区经济总量2.产业结构、就业结构和城乡人口分布表3和表4报告了各大区在产业结构、就业结构和城乡人口分布等方面的情况。

从表3和表4可以看出,(1)第一产业在西南地区的比重最高,20XX年,其增加值占西南地区GDP的%;第二产业和第三产业在东部沿海地区的比重最高,其增加值分别占东部沿海地区GDP的%和%。

(2)西南地区第一产业的就业比重最高,20XX年,第一产业就业占西南地区就业总量的%;东部沿海地区第二产业的就业份额最高,为%;东北地区第三产业的就业份额最高,为%。

(3)虽然从增加值份额来看,各大区第一产业已退居次要位置,其份额均小于相应地区的1/4,但是,从就业份额来看,各大区第一产业仍居于首要地位,其份额无一例外地高于相应地区的第二和第三产业的就业份额。

其中,有5个地区接近或超过50%,分别是北部沿海、黄河中游、长江中游、西南和大西北地区。

(4)东北地区城市化水平最高,20XX年达%;西南地区城市化水平最低,为%。

前者比后者高个百分点。

(5)各大区城市化任务相当艰巨。

城市化水平接近或超过50%的只有3个地区,分别是东北、东部沿海和南部沿海地区。

除此之外,所有地区的城市化水平均在40%以下,有些地区甚至不足30%。

表3 各大区一、二、三次产业增加值构成(%,20XX年)表4 各大区一、二、三次产业就业结构和城市化水平(%,20XX年)(三)基础设施1.交通运输设施从表5可以看出,(1)北部沿海铁路交通基础设施状况最好,20XX年每1000平方公里的区域内有铁路25公里;其次为东北和长江中游地区;最差的是大西北地区,铁路密度仅为2公里/千平方公里。

(2)以线路密度为标准,南部沿海公路交通基础设施状况最好,20XX年每1000平方公里的区域内有公路536公里;其次为东部沿海、北部沿海和长江中游地区,线路密度超过400公里/千平方公里;最差的是大西北地区,公路密度仅为48公里/千平方公里。

(3)东部沿海内河航运状况最好,水密度高,每1000平方公里的区域内有内河航线177公里;其次为南部沿海和长江中游地区。

(4)综合起来看,东部沿海地区交通条件最好;南部沿海和北部沿海地区也相当不错;而大西北地区交通条件最差。

表5 各大区交通基础设施状况(公里/千平方公里,20XX年)2.城市基础设施从表6可以看出,(1)各大地区自来水使用人口占城镇人口的比重都不是很高,比重最高的大西北地区也只有%的水平;经济发达的北部沿海、东部沿海和南部沿海地区分别只有%、%和%的水平;水平最低的是西南地区,比重只有%。

(2)各大区煤气、天然气和石油气使用人口的比重都比较低,比重最高的东部沿海地区的水平也不足60%;长江中游、大西北、黄河中游和西南地区的比重尚不到40%,依次仅为%、%、%和%。

(3)从相对水平上看,东北、东部沿海、长江中游地区工业废水处理设备的负荷较重,南部沿海、黄河中游地区的负荷较轻;除南部沿海地区外,其他各大区工业废气处理设备的负荷都比较接近。

(4)总的来看,各大区城市基础设施都不充分,城市基础设施建设任务依然非常艰巨。

表6 各大区城市基础设施(20XX年)(四)对外开放从表7和表8可以看出,(1)无论从进出口状况还是从利用外资状况来看,南部沿海地区开放程度都最高,对外依赖程度也最大。