生物化学 8 生物氧化与氧化磷酸化

- 格式:ppt

- 大小:5.00 MB

- 文档页数:116

生物氧化与氧化磷酸化一、教学大纲基本要求教学大纲基本要求讲解生物氧化与氧化磷酸化,1.生物能学简介,包括化学反应的自由能,自由能变化与化学反应平衡常数的关系,标准自由能变化的加和性,高能磷酸化合物,生物氧化的概念和特点。

2.线粒体电子传递,包括线粒体电子传递过程,电子传递链,电子传递链有关的酶和载体,电子传递链的抑制剂。

3.氧化磷酸化作用,包括氧化磷酸化的,P/O比和由ADP形成ATP的部位,电子传递和ATP形成的偶联及调节机制概念,氧化磷酸化的偶联机理,氧化磷酸化的解偶联。

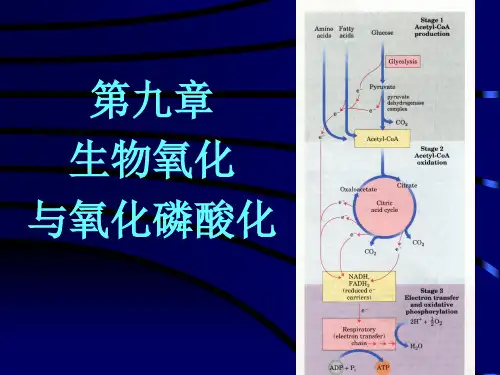

二、本章知识要点1、本章概述有机物分子在生物细胞内被逐步氧化生成CO2,并释放出能量。

电子传递和氧化磷酸化作用使NADH和和FADH2再氧化并以ATP捕获释放出的能量。

真核生物电子传递和氧化磷酸化作用在线粒体内膜进行,而原核生物中过程在质膜上进行。

2、自由能变、反应平衡常数、氧化还原电位体系内能用于做功的能量称为自由能。

对化学反应来说,可以把自由能看成促使化学反应达到平衡的一种驱动力。

反应物自由能的总和与产物的自由能总和之差就是该反应的自由能变化(△G)。

当△G<0时体系未达到平衡,反应可以自发正向进行;当△G>0时体系未达到平衡,必须供能反应才能正向进行;当△G=0时反应处于平衡状态。

在参加反应物质的浓度为1mol/L、压力为一个大气压(0.1MPa),温度为25℃、pH=0的条件下进行反应时自由能的变化称为标准自由能变化(△G0)。

标准自由能变化具有加和性。

对生物化学反应而言,在参加反应物质的浓度为1mol/L、压力为0.1MPa,温度为25℃、pH=7.0的条件下进行反应时自由能变为标准自由能变化(△G0)。

生化反应中自由能变与反应的平衡常数间的关系可以用△G0=-RTlnK′eq =-2.303RTlogK′eq。

氧化-还原电位(E)是物质对电子亲和力的量度。

生化反应的标准氧化-还原电势(E0 )是在标准状况(参加反应物质的浓度为1mol/L、压力为0.1MPa,温度为25℃)和pH7的条件下测量的,用伏特表示。

生物氧化与氧化磷酸化知识要点生物氧化的实质是脱氢、失电子或与氧结合,消耗氧生成CO 2和H 2O ,与体外有机物的化学氧化(如燃烧)相同,释放总能量都相同。

生物氧化的特点是:作用条件温和,通常在常温、常压、近中性pH 及有水环境下进行;有酶、辅酶、电子传递体参与,在氧化还原过程中逐步放能;放出能量大多转换为ATP 分子中活跃化学能,供生物体利用。

体外燃烧则是在高温、干燥条件下进行的剧烈游离基反应,能量爆发释放,并且释放的能量转为光、热散失于环境中。

(一)氧化还原电势和自由能变化1.自由能生物氧化过程中发生的生化反应的能量变化与一般化学反应一样可用热力学上的自由能变化来描述。

自由能(free energy )是指一个体系的总能量中,在恒温恒压条件下能够做功的那一部分能量,又称为Gibbs 自由能,用符号G 表示。

物质中的自由能(G )含量是不易测定的,但化学反应的自由能变化(ΔG )是可以测定的。

ΔG 很有用,它表示从某反应可以得到多少有用功,也是衡量化学反应的自发性的标准。

例如,物质A 转变为物质B 的反应:B A −→← ΔG =G B —G A当ΔG 为负值时,是放能反应,可以产生有用功,反应可自发进行;若ΔG 为正值时,是吸能反应,为非自发反应,必须供给能量反应才可进行,其逆反应是自发的。

][][ln B A RT G G o +∆=∆ 如果ΔG =0时,表明反应体系处于动态平衡状态。

此时,平衡常数为K eq ,由已知的K eq 可求得ΔG °:ΔG °=-RT ln K eq2. 2.化还原电势在氧化还原反应中,失去电子的物质称为还原剂,得到电子的物质称为氧化剂。

还原剂失去电子的倾向(或氧化剂得到电子的倾向)的大小,则称为氧化还原电势。

将任何一对氧化还原物质的氧化还原对连在一起,都有氧化还原电位的产生。

如果将氧化还原物质与标准氢电极组成原电池,即可测出氧化还原电势。

标准氧还原电势用E °表示。

第八章生物氧化与氧化磷酸化第一节生物氧化概述一切生物都靠能量维持生存,生物体所需的能量大都来自体内糖、脂肪、蛋白质等有机物的氧化。

生物体内的氧化和生物体外的燃烧在化学本质上虽然最终产物都是水和CO2,所释放的能量也完全相等,但二者所进行的方式却大不相同。

糖、脂肪、蛋白质在生物体内彻底氧化之前,都先经过分解代谢,在不同的分解代谢过程中都伴有代谢物的脱氢过程和辅酶NAD+或FAD的还原。

这些携带着氢离子和电子的还原型辅酶,在最终将氢离子和电子传递给氧时,都经历一段相同的过程,即生物氧化过程。

一、生物氧化的概念人们把有机分子在体内氧化分解成CO2和H2O并释放出能量的过程称为生物氧化(biological oxidation)。

生物氧化实际上是需氧细胞呼吸作用中的一系列氧化-还原反应,是在细胞或组织中发生的,所以又称为细胞氧化或细胞呼吸,有时也称为组织呼吸。

二、生物氧化的特点生物氧化是发生在生物体内的氧化-还原反应,它具有自然界物质发生氧化-还原反应的共同特征,这主要表现在被氧化的物质总是失去电子,而被还原的物质总是得到电子,并且物质被氧化时,总伴随能量的释放。

有机物在生物体内完全氧化和在体外燃烧而被彻底氧化,在化学本质上是相同的。

例如1mol的葡萄糖在体内氧化和在体外燃烧都是产生CO2和H2O,放出的总能量都是2 867.5kJ。

这并不奇怪,因为氧化作用释放的能量等于这一物质所含化学能与其氧化产物所含的化学能差,放出的总能量的多少与该物质氧化的途径无关,只要在氧化后所生成的产物相同,放出的总能量必然相同。

但是,由于生物氧化是在活细胞内进行的,故它与有机物在体外燃烧有许多不同之处,即生物氧化有它本身的特点:(1)有机物在空气中燃烧时,CO2和H2O的生成是空气中氧直接与碳、氢原子结合的产物。

而有机物在细胞中氧化时,CO2是在代谢过程中经脱羧反应释放出来的,H2O的生成则是通过更复杂的过程完成的。

(2)生物氧化是在一系列酶的催化下、在恒温恒压下进行的反应,而有机分子在体外燃烧时需要高温。

⽣物化学复习资料第六章⽣物氧化与氧化磷酸化(⼀)名词解释1、⽣物氧化(biological oxidation):有机物质在⽣物体内氧化分解⽣成⼆氧化碳和⽔并释放能量的过程。

2、电⼦传递链⼜称呼吸链(electron transter chain ETC):指存在于线粒体内膜(原核⽣物存在于质膜)上的⼀系列氢传递体和电⼦递体,按⼀定的顺序组成了从供氢体到氧之间传递电⼦的链。

3、氧化磷酸化作⽤(oxidative phosphorylation):指电⼦在电⼦传递链上传递和ATP形成相互偶联的过程。

即与⽣物氧化作⽤相伴⽽⽣的磷酸化作⽤。

4、磷氧⽐(P/O ratio):指在⽣物氧化中,每消耗⼀个氧原⼦所⽣成的ATP分⼦数,或每消耗⼀摩尔原⼦氧⽣成的ATP摩尔数。

(⼆)问答题1、何谓⽣物氧化?它有何特点?其作⽤的关键是什么?⽣物氧化的⽅式?①见名词解释“⽣物氧化”;②特点:A、活细胞内,反应条件温和;B、⼀系列酶的催化下逐步进⾏;C、能量逐步释放,部分能量可被利⽤,利⽤效率较⾼;③作⽤的关键;⼀是代谢物分⼦中的氢如何脱出,⼆是脱出的氢如何与分⼦氧结合成⽔并释放能量;④⽅式:通常为三种氧化⽅式A:加氧:在⼀种物质分⼦上直接加氧NH3-CH2-COOH+1/2O2→O=CHCOOH+NH4+H2O -2HB:脱氢:加⽔脱氢:CH3CHO——→CH3 – CH – OH——→CH3COOH|OH-2H直接脱氢:HOOC—CH2—CH2—COOH——→HOOC—CH=CH—COOHC:脱电⼦:-eCyt(Fe2+)——→Cyt(Fe3+)2、举例说明⾼能化合物可分为哪⼏种键型。

(1)磷氧键型,如1,3—⼆磷酸⽢油酸、ATP、磷酸烯醇式丙酮酸;(2)磷氮键型,如磷酸肌酸;(3)硫脂键型,如⼄酰CoA;(4)甲硫键型,如S—腺苷甲硫氨酸;(5)碳氧键型,如氨酰——tRNA。

3、电⼦传递链上有哪⼏类电⼦传递体?各如何作⽤?(1)烟酰胺核苷酸类。

生物氧化与氧化磷酸化1.生物氧化:生物体内有机物质氧化而产生大量能量的过程称为生物氧化。

生物氧化在细胞内进行,氧化过程消耗氧放出二氧化碳和水,所以有时也称之为“细胞呼吸”或“细胞氧化”。

生物氧化包括:有机碳氧化变成CO2;底物氧化脱氢、氢及电子通过呼吸链传递、分子氧与传递的氢结成水;在有机物被氧化成CO2 和H2O的同时,释放的能量使ADP 转变成A TP。

2.呼吸链:有机物在生物体内氧化过程中所脱下的氢原子,经过一系列有严格排列顺序的传递体组成的传递体系进行传递,最终与氧结合生成水,这样的电子或氢原子的传递体系称为呼吸链或电子传递链。

电子在逐步的传递过程中释放出能量被用于合成A TP,以作为生物体的能量来源。

3.氧化磷酸化:在底物脱氢被氧化时,电子或氢原子在呼吸链上的传递过程中伴随ADP 磷酸化生成A TP 的作用,称为氧化磷酸化。

氧化磷酸化是生物体内的糖、脂肪、蛋白质氧化分解合成A TP 的主要方式。

4、磷氧比:电子经过呼吸链的传递作用最终与氧结合生成水,在此过程中所释放的能量用于ADP 磷酸化生成A TP。

经此过程消耗一个原子的氧所要消耗的无机磷酸的分子数(也是生成A TP 的分子数)称为磷氧比值(P/O)。

如NADH 的磷氧比值是3,FADH2 的磷氧比值是2。

底物水平磷酸化:在底物被氧化的过程中,底物分子内部能量重新分布产生高能磷酸键(或高能硫酯键),由此高能键提供能AD(GD磷酸化生A T(GT的过程称为底物水平磷酸化此过程与呼吸链的作用无关以底物水平磷化方式只产生少A T如在糖酵EM的过程中3磷酸甘油醛脱氢后产生1,3二磷酸甘油酸在磷酸甘油激酶催化下形成A TP 的反应以及磷酸甘油酸脱水后产生的磷酸烯醇式丙酮酸在丙酮酸激酶催化形A TP的反应均属底物水平的磷酸化反应。

另外在三羧酸环TC)中,也有一步反应属底物水平磷酸化反应,酮戊二酸经氧化脱羧后生成高能化合物琥珀酰CoA,其高能酯键在琥珀CoA合成酶的催化下转移GDP生GT。

名词解释1.生物氧化:糖、脂肪和蛋白质等有机物在体内逐步氧化分解成CO2和H2O,并释放出能量的过程称为生物氧化。

2.联合脱氨基作用:转氨基作用和氧化脱氨基作用配合进行的叫做联合脱氨基作用。

分为①氨基酸的脱氨基借转氨基与Glu的氧化脱氨偶联;②氨基酸的脱氨基与嘌呤核苷酸循环偶联。

3.别构效应:蛋白质的构象并不是固定不变的,当有些蛋白质表现其生物功能时,其构象发生改变,从而改变了整个分子的性质,这种现象称为别构效应。

4.冈崎片断:DNA半不连续复制的过程中,一条链是连续合成的,另一条链的合成是不连续的,即先合成若干短片段,再通过酶的作用将这些短片段连在一起构成第二条链。

这些短的片段就称为冈崎片段。

5.增色效应:核酸变性后,260nm的紫外吸收值明显增加。

6、同工酶:是指能催化相同的化学反应,但其分子组成及结构不同,理化性质和免疫学性质彼此存在差异的一类酶。

它们可以存在于同以种属的不同个体,或同一个体的不同组织器官,甚至存在于同一细胞的不同亚细胞结构中。

7、糖原异生作用:由简单的非糖前体转变为糖的过程。

糖异生不是糖酵解的简单逆转。

虽然由丙酮酸开始的糖异生利用了糖酵解中的七步进似平衡反应的逆反应,但还必需利用另外四步酵解中不曾出现的酶促反应,绕过酵解过程中不可逆的三个反应。

8.氧化磷酸化:生物体通过生物氧化所产生的能量,一部分用以维持体温外,大部分可以通过磷酸化作用转移至高能磷酸化合物ATP中。

这种伴随放能的氧化作用而进行的磷酸化称为氧化磷酸化。

9、诱导契合假说::认为酶分子的结构并非与底物分子正好互补,而是具有一定的柔性,当酶分子与底物分子靠近时,酶受底物分子诱导,其构象发生有利于与底物结合的变化,酶与底物在此基础上互补契合进行反应。

10、超二级结构:在蛋白质分子中特别是球状蛋白质中经常可以看到若干相邻的二级结构元件(主要是α螺旋和β折叠)组合在一起,彼此相互作用,形成种类不多的,有规则的二级结构组合或者二级结构串,在多种蛋白质中充当三级结构的构建,称之为超二级结构。