新中国初期的政治制度

- 格式:ppt

- 大小:333.50 KB

- 文档页数:17

中国民主发展历程中国民主发展历程是指自中华人民共和国成立以来,中国在政治体制和民主制度方面所经历的变革和发展过程。

下面将详细介绍中国民主发展的历程。

一、新中国成立初期(1949-1978年)新中国成立后,中国面临着庞大的国内重建任务和外部压力。

在这一时期,中国共产党领导下的中国人民进行了一系列的社会主义改革和建设。

政治体制方面,中国实行了人民代表大会制度,建立了人民政权,确立了以工人、农民和知识份子为主体的各级人民代表大会的地方政权。

此外,中国还实行了计划经济体制,推行了土地改革、合作化运动等。

二、改革开放时期(1978-至今)改革开放标志着中国民主发展历程中的重要转折点。

在这一时期,中国开始进行了一系列的经济、政治和社会改革。

政治体制方面,中国逐步推行了社会主义民主政治制度,加强了人民代表大会制度的建设,实行了选举制度和法治建设。

中国还建立了多党合作和政治商议制度,形成为了中国特色社会主义政治制度。

此外,中国还加强了公民权利保障和法治意识的培养,推动了政府透明化和反腐败工作。

三、人民代表大会制度的发展人民代表大会制度是中国政治体制的核心和基础。

中国的人民代表大会制度经历了不断的发展和完善。

在新中国成立初期,人民代表大会制度主要体现为地方人民代表大会和全国人民代表大会。

随着改革开放的进行,中国逐步建立了基层人民代表大会制度,实行了村民委员会和居民委员会的选举制度,进一步提升了民主参预和民主决策的水平。

此外,中国还加强了人民代表大会制度的法治建设,建立了宪法和相关法律法规,保障了人民代表大会制度的正常运行。

四、多党合作和政治商议制度的建立中国的多党合作和政治商议制度是中国政治体制的独特之处。

中国共产党领导下的中国政府积极发展多党合作和政治商议制度,形成为了中国特色社会主义政治制度。

中国共产党与其他政党开展了广泛的合作和商议,形成为了多党合作的局面。

此外,中国还建立了中国人民政治商议会议,为各方面的利益代表提供了参预政治决策的渠道,推动了政府的民主决策和决策的科学性。

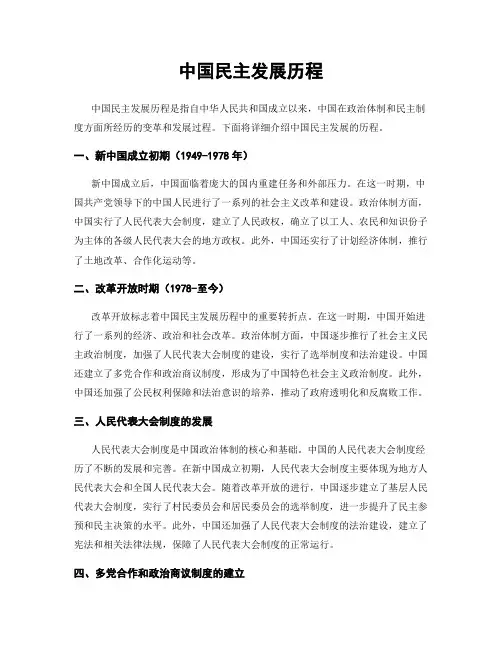

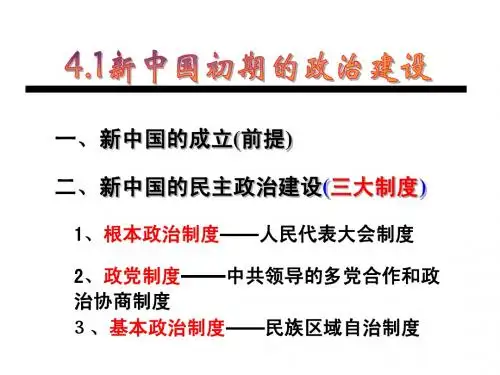

一、概述中华人民共和国成立的史实,阐述人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的建立和完善,认识我国民主政治的特色。

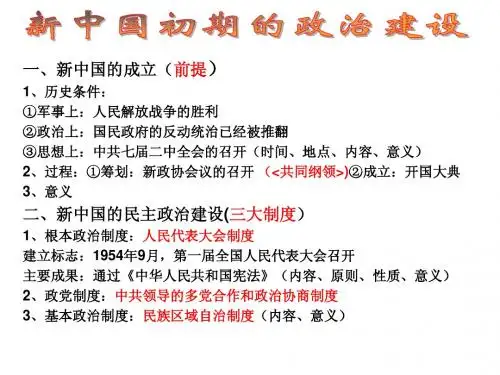

(一)中华人民共和国成立1、1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平隆重召开。

与会代表有中国共产党、各民主党派、无党派爱国人士、人民解放军、各人民团体、各民族以及海外华侨代表。

会议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》——临时宪法。

规定了国体:中华人民共和国为新民主主义国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政。

通过了《中华人民共和国中央人民政府组织法》——选举毛泽东为中央人民政府主席,朱德、刘少奇、宋庆龄等为副主席;决定改北平为北京,为新中国首都;五星红旗为国旗;《义勇军进行曲》为国歌;公元纪年。

在1954年报9月第一届全国人民代表大会召开以前由中国人民政治协商会议代行全国人大的职权,《中国人民政治协商会议共同纲领》起临时宪法作用,作为施政纲领。

2、中华人民共和国的成立1949年10月1日。

中央人民政府举行第一次全体会议,国家领导人宣布就职;周恩来被任命为中央人民政府“政务院”总理兼外交部长;开国大典。

历史意义:开启了中华民族发展的新纪元(中国人民推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义,结束了几千年的封建专制统治)中国从此走上了独立、统一的道路,进入了由新民主主义向社会主义过渡的新时期。

新中国的成立,是继俄国十月革命和世界反法西斯战争胜利之后世界历史最重大的事件。

(二)新中国的政治建构1、人民代表大会制度背景:社会主义改造顺利进行,经济建设大规模开展,人民需要民主政治建设,人民政治协商会议及《共同纲领》不能适应形势的发展。

人民代表大会制度规定:中华人民共和国的最高权力机关是全国人民代表大会;人民行使权力的机关是全国人民代表大会和各级人民代表大会;全国人民代表大会是行使国家立法权的唯一机关。

确立的标志:1954年9月,第一届全国人民代表大会。

中国民主发展历程中国民主发展历程是指自中华人民共和国成立以来,中国在政治体制和民主制度方面的演变和发展过程。

下面将详细介绍中国民主发展历程的各个阶段。

第一阶段:新中国成立初期(1949年-1978年)新中国成立后,中国开始了社会主义革命和建设的探索。

在这一阶段,中国实行了计划经济和集体化的经济制度,并推行了大规模的土地改革和农村合作化运动。

政治上,中国实行了人民代表大会制度,建立了全国人民代表大会和地方人民代表大会,这被认为是中国的基本政治制度。

第二阶段:改革开放以及经济发展(1978年-现在)在1978年,中国开始了改革开放的进程,逐渐放松了计划经济的控制,引入了市场经济的元素。

这一阶段,中国经济迅速发展,成为世界第二大经济体。

同时,中国也进行了一系列政治体制改革,逐步加强了法治建设和民主制度的建设。

在政治方面,中国实行了多党合作制度,允许多个政党参与政治活动,但中国共产党仍然是领导党。

中国还建立了全国人民代表大会和地方人民代表大会制度,并加强了人民代表大会的权力和地位。

此外,中国还实行了行政体制改革,加强了地方政府的自治权。

第三阶段:民主法治建设(现在-未来)当前,中国正致力于进一步加强民主法治建设。

中国政府提出了全面依法治国的理念,并推动了一系列法律改革和司法改革。

中国还加强了公民权利保护,推动了社会参与和舆论监督的发展。

在政治方面,中国逐步推进了政治体制改革,加强了党内民主和选举制度的改革。

中国还鼓励公民参与政治决策,推动了基层民主建设。

总结:中国民主发展历程经历了不同阶段的演变和发展。

从新中国成立初期的社会主义革命和建设,到改革开放以及经济发展阶段,再到当前的民主法治建设阶段,中国在政治体制和民主制度方面取得了显著进展。

中国政府致力于不断加强民主法治建设,提高公民权利保护和社会参与程度,以实现更加开放、透明和民主的社会发展。

中国政治制度的变化

中国政治制度的变化可以分为以下几个阶段:

1. 新中国成立初期(1949年-1978年):这一时期中国实行的是计划经济和全民所有制体制,政治上实行的是人民民主专政。

政治运作主要由中央政治局和中央委员会决定,而民主集中制是主要的决策模式。

此时期也出现了“文化大革命”等政治运动。

2. “改革开放”时期(1978年至今):这一时期中国逐渐放弃了计划经济和全民所有制体制,实行市场经济和混合所有制。

政治上逐步加强了法治和民主,出现了选举、公平竞争和民间参与等机制。

政治运作主要由中央委员会和国务院负责,而中央政治局的作用则相对减弱。

3. 21世纪初期至今:中国在政治制度方面的变化主要表现在加强法制和反腐败。

例如,设立了中央纪律检查委员会和全国人大常委会的反腐败专门委员会,以加强对公职人员的监管。

此外,还建立了审查权和平民监察制度,加强对官员权力的限制和监管。

新中国成立初期的政治制度及其初步调整新中国成立初期的政治制度及其初步调整王瑞芳新中国成立后,中国共产党逐渐建立起一套新型的政治制度。

其基本特征,是党对政府的绝对领导和国家权力的高度集中统一。

它既具有广泛的民主性和高效性,也存在着党政不分、权力过分集中的弊端。

针对政治体制运行中存在的问题,从20世纪50年代中期开始,以毛泽东为首的中国共产党人大胆冲破苏联模式的束缚,对中国政治制度进行了调整,取得了重大成效。

以苏联为蓝本建构的新型政治制度新中国成立初期的政治制度,主要是仿照苏联制度模式建立起来的,无论是党和国家领导体制、行政管理体制,还是干部管理体制、党政关系、机构设置等方面,都深深地打上了苏联模式的烙印。

中国共产党效仿苏联政治体制,在中央人民政府内设立了中国共产党委员会,并在其各部门设立了由担任负责工作的共产党员组成的党组,实行党的一元化领导。

这种领导方式具有两个特点:一是党的中央局及地方党委为各地最高领导机关,统一领导各地方党政军民工作;二是中央局及各地方党委的决议、决定、指示,同级政府的党组、军队的军政委员会和民众团体的党员,均须无条件执行。

在中央,建立了中共中央对中央国家机关的一元化领导,其做法是在政务院建立党组,在最高法院和最高检察署建立了联合党组,由中央政治局直接领导。

中共中央有关政府工作的决定,党组必须保证执行。

政务院党组又分为政法、财经、文教、监察等分党组及各部委的党组小组,并设党组干事会统一领导全党组的经常工作。

后来,撤销了党组干事会,各党组、分党组及政务院直属部门小组,均直接接受中共中央的领导。

在地方,各大行政区仍保留中国共产党的中央局建制,并按行政区划建立各级党委,中央局及各级党委处于该地最高领导地位,统一领导本地各项工作。

由于各级政府、各部门领导成员中均有一些非党人士,所以政府工作中一些重大问题,需要通过党组系统向中共中央请示报告;中共中央有关政府工作的指示和决定,也需要经由政府内设置的党组统一认识,然后具体贯彻执行。

新中国的民主政治建设一、新中国初期政治建设的内容(1)新中国的成立标记着我国新民主主义革命的基本结束,而不是社会主义革命的结束。

它是社会主义革命的起先,三大改造的完成标记着中国进入社会主义初级阶段。

(2)新中国的一项基本政治制度是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,不是政治协商会议,后者是前者的存在形式。

(3)中国人民政治协商会议是统一战线组织,不是国家权力机关,有参政议政的权力,但无决策权。

(4)人民代表大会制度是我国政权的组织形式,是我国的根本政治制度,全国人民代表大会是国家最高权力机关。

(5)“民族区域自治”不是“民族自治”。

自治指的是少数民族聚居区的各民族共同行使自治权力,而不是某一少数民族的自治。

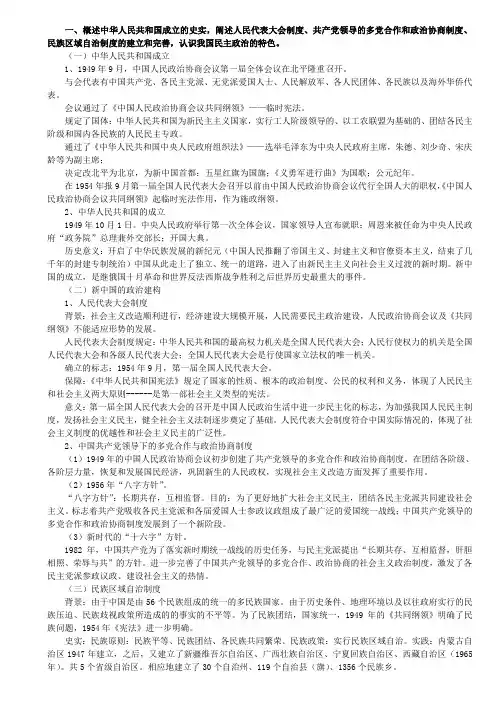

(6)《共同纲领》与1954年宪法二、现代中国三大民主政治制度的特点1.新中国的政治建设成果“一法三制”,即1954年《中华人民共和国宪法》、人民代表大会制度、中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度。

2.特点(1)1954年宪法:确立人民民主原则;坚持社会主义原则(2)人民代表大会制度①人民当家作主。

国家的一切权力属于人民,具有广泛的人民性和代表性。

②实行民主集中制原则。

③实行一院制。

人民代表大会制度是我国的根本政治制度,全国人大是国家最高权力机关。

④实行党领导下的人民民主制度。

(3)中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度①政党地位:中国共产党是处于政治领导地位的唯一政党,经过几十年的实践而为全国人民和各民主党派公认的。

中共和民主党派彼此在法律上是同等的,组织上是独立的。

②政党关系:政治上是亲密合作关系,共产党不是独揽政权,民主党也不同于其他国家的在野党,二者是政治合作,共产党执政、各民主党派共同参政的关系。

③合作基础:坚持社会主义道路是多党合作的政治基础。

④合作方式:中国人民政治协商会议是最重要的组织形式,是中国共产党与各民主党派合作的重要渠道和场所。

(4)民族区域自治制度①民族区域自治制度是国家统一领导下实行的。

一、新中国初期的政治建设内容标准概述中华人民共和国成立的史实,阐述人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的建立和完善,认识中国民主政治的特色。

知识与能力了解中华人民共和国成立的概况,认识中华人民共和国的成立标志着中国人民从此站起来了。

了解一届人大的召开及其通过的《中华人民共和国宪法》,阐述人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作政治协商制度、民族区域自治制度,初步认识这三大制度构成了中国民主政治的基本内容,是中国民主政治的基本特色。

过程与方法注重启发式教学,选取优秀影视片片段或有代表性的图片等各类资料,运用多媒体手段再现历史,增强感性认识。

情感态度与价值观中国人民政治协商会议是一个全国人民大团结的盛会,胜利的盛会。

《共同纲领》起了临时宪法的作用。

会议对创建新中国做出了重大贡献。

通过对中华人民共和国成立史实的学习,初步理解中华人民共和国是一个以工人阶级为领导、工农联盟为基础的人民民主政权,是中国历史上不曾有过的国家政权。

民族区域自治制度对祖国的统一、民族的平等和团结,对于繁荣和发展民族地区的社会经济,具有重大意义。

教学重难点重点:新中国的成立;1954年宪法的诞生;中国共产党的民族政策。

难点:如何正确认识中国民主政治的特色。

导入新课多媒体播放开国大典等影视作品,让学生感受新中国过成立的庄严与喜庆,以此导入新课。

讲授新课(一)新中国成立1.历史背景(1)军事:中国共产党取得了解放战争的胜利;(2)思想:七届二中全会召开(1949.03;西柏坡)工作重心:农村转移到城市内容工作中心:恢复和发展生产总任务:中国从农业国变为工业国、从新民主主义社会变为社会主义社会的总任务(3)组织:一届政协(1949)(代行人大职能1949—1954)确定国名、国旗、国徽、国歌内容通过《共同纲领》(临时宪法作用)选举产生中央人民政府委员会2.标志:开国大典举行3.意义:新中国的成立,为国家政治建设奠定了牢固的基石。

新中国成立初期政治制度建构1949年10月1日,中华人民共和国宣告成立。

毛泽东主席在天安门城楼上庄重地宣布:“中华人民共和国万岁!”这一历史时刻,标志着中华民族从此走上自强不息、独立富强的道路。

伴随着新中国的诞生,一个全新的政治、经济、文化体系开始逐步建立。

其中,政治制度建设被初步奠定,成为新中国建设的关键因素之一。

建立人民代表大会制度在新中国成立之初,几乎所有的制度和组织都从零开始建立。

当时,中国正处于混乱动荡的时期,各种权力和势力乱成一锅粥。

为了稳定局势,新中国成立后迅速建立了最基本的政治制度——人民代表大会制度。

1949年11月15日,中央人民政府公布了“中华人民共和国宪法”,首次确立了“人民代表大会制度”的基本原则。

这套制度的核心是尊重人民权利、民主选举。

人民代表大会是由全国各族人民自下而上、先地方后中央、先选举后任命、先组织地方大会后组织全国人民代表大会等议会制度的基层组织。

设立主席制度人民代表大会制度的出现,让人民民主权力得到了充分的保障。

然而,在国家行政机构和国家军队的领导层面,这种制度并不合适。

为此,新中国在1954年通过了《关于宪法草案的说明》和《中华人民共和国宪法》修正案,适时引入了主席制度。

主席制度的核心是实现国家权力的最高集中,强化国家重心。

制度规定,国家主席行使国家元首职权和国家军队领导职权,拥有非常高的权利,对国家的行政、立法、司法等事务都有着关键的决策权。

实施区乡制度在中国庞大的国土上,建立一个集中号令的行政体系,是新中国成立初期一个非常重要的目标。

1950年3月,新中国开始实施区乡制度,以此建立一个封闭式、层级分明的政府管理机构体系。

这套制度有两个核心点。

首先,实现了区县和乡村的分级管理,从而促进了地方政府的行政效率。

其次,区乡制度对农村地区的基层组织逐渐进行规范,并开始不断普及农业技术和农村文化。

落实民主集中制原则与西方政治制度相比,中国的政治制度一直以来都被视为集权主义的代表。

新中国的发展历程引言概述:新中国的发展历程是中国近代史上一个重要的篇章,它经历了从建国初期的困难时期到如今的繁荣发展。

本文将从四个方面详细阐述新中国的发展历程。

一、政治建设1.1 建国初期的政治体制建设在新中国成立初期,中国共产党领导下的政治体制建设成为重要任务。

建立了以人民代表大会制度为基础的政治体制,确立了人民民主专政的原则,实行了全国人民代表大会制度和人民政协制度。

1.2 社会主义制度的确立新中国通过土地改革、农业合作化和国有企业的建立,逐步确立了社会主义制度。

实行计划经济体制,进行了一系列的社会主义改革,为国家的发展奠定了坚实的基础。

1.3 政治体制的改革与完善随着时代的发展,新中国进行了一系列政治体制的改革与完善。

例如,实行国家主席制度,设立国家安全委员会等,不断提高政治体制的科学性和现代化水平。

二、经济建设2.1 建立社会主义经济体制新中国在建国初期,通过实行计划经济体制,建立国有经济为主体的社会主义经济体制。

国家逐步实现对重要经济部门的控制,推动了工业化的进程。

2.2 经济改革与开放改革开放是新中国发展历程中的重要转折点。

中国实行了一系列经济改革措施,如农村改革、城市改革和金融改革等,逐步推动了市场经济的发展,并与国际接轨,吸引了大量外资和技术。

2.3 经济发展的成就经过几十年的发展,新中国取得了令世界瞩目的经济成就。

国内生产总值大幅增长,人民生活水平显著提高,成为全球第二大经济体。

三、社会建设3.1 教育事业的发展新中国高度重视教育事业的发展,实行了普及教育的政策,不断提高教育水平。

建立了一系列教育体制和制度,培养了大量优秀人才。

3.2 医疗卫生事业的改善新中国注重医疗卫生事业的发展,建立了全民医疗保障体系,提高了医疗卫生条件和水平,人民的健康水平得到了明显提升。

3.3 社会保障体系的建立新中国建立了全面的社会保障体系,包括养老保险、医疗保险、失业保险等,保障了人民的基本生活权益,提高了社会的稳定性和人民的幸福感。