02环境化学

- 格式:doc

- 大小:42.50 KB

- 文档页数:3

环境化学第一章绪论1、环境:环境是指与某一中心事物有关(相适应)的周围客观事物的总和,中心事物是指被研究的对象。

对人类社会而言,环境就是影响人类生存和发展的物质、能量、社会、自然因素的总和。

1972年,联合国在瑞典斯德哥尔摩召开了人类环境会议,通过了《人类环境宣言》。

2、构成环境的四个自然圈层包括土壤、岩石圈、大气圈和水圈3、为保护人类生存环境,联合国将每年的4月22定位世界地球日,6月5日定位世界环境日。

4、环境保护的主要对象是由于人类生产、生活活动所引起的次生环境问题,主要包括:环境污染和生态破环两个方面。

5、环境问题:全球环境或区域环境中出现不利于人类生存和发展的各种现象,称为环境问题。

原生环境问题:自然力引发,也称第一类环境问题,火山喷发、地震、洪灾等。

次生环境问题:人类生产、生活引起生态破坏和环境污染,反过来危及人类生存和发展的现象,也称第二类环境问题。

目前的环境问题一般都是次生环境问题。

生态破坏:人类活动直接作用于自然生态系统,造成生态系统的生产能力显著减少和结构显著该变,如草原退化、物种灭绝、水土流失等。

当今世界上最引人注目的几个环境问题温室效应、臭氧空洞、酸雨等是由大气污染所引起的。

6、环境污染:由于人为因素使环境的构成状态发生变化,环境素质下降,从而扰乱和破坏了生态系统和人们的正常生活和生产条件。

造成环境污染的因素有物理、化学和生物的三个方面,其中化学物质引起的约占80%~90%。

环境污染物定义:进入环境后使环境的正常组成和性质发生直接或间接有害于人类的变化的物质称为环境污染物。

污染物的性质和环境化学行为取决于它们的化学结构和在环境中的存在状态。

(五十年代日本出现的痛痛病是由镉Cd 污染水体后引起的;五十年代日本出现的水俣病是由 Hg 污染水体后引起的) 重要污染物(1)元素:Cr,Hg,As,Pb,Cl(2)无机物:CO,NOx,SO2,KCN(3)有机化合物和烃类:烷烃(饱和)、芳香烃(苯环)、不饱和非芳香烃(不饱和,不带苯环)、多环芳烃(4)金属有机和准金属有机化合物:四乙基铅、三丁基锡(5)含氧有机化合物:环氧乙烷、醚、醇、醛、酮、酚、有机酸等(6)有机氮化合物:胺、腈、硝基苯、三硝基苯(TNT)(7)有机卤化物:氯仿(四氯化碳)、PCBs、氯代二恶英、氯代苯酚(8)有机硫化合物:硫醇类(甲硫醇)、硫酸二甲酯(9)有机磷化合物:有机磷农药、磷酸二甲酯、磷酸三乙酯按受污染物影响的环境要素可分为大气污染物、水体污染物、土壤污染物等;按污染物的形态可分为气体污染物、液体污染物和固体废物;按污染物的性质可分为化学污染物、物理污染物和生物污染物。

环境化学知识点总结2022一、环境化学的基本概念1.1 环境化学的概念环境化学是研究环境中化学物质与环境之间相互关系的一门交叉学科。

它包括环境中化学物质的行为和性质,以及这些化学物质对环境和生物系统的影响。

环境化学主要关注环境中的污染物和有毒物质,以及它们的来源、迁移转化、去除和对生物体的毒性效应等。

1.2 环境化学的研究内容环境化学的研究内容涉及大气、水体和土壤中的化学物质与环境之间的相互作用,包括物质的迁移、转化、去除和影响等方面。

它还涉及到环境中的化学污染和有毒物质的鉴定、检测和监测等技术,以及环境修复和治理技术等方面。

1.3 环境化学的研究方法环境化学的研究方法主要包括实地调查和采样、实验室分析和模拟实验、数学模型和计算机模拟,以及现场监测和远程遥感等技术。

其中,实地调查和采样是环境化学研究的基础,实验室分析和模拟实验是环境化学研究的核心,数学模型和计算机模拟是环境化学研究的重要手段,现场监测和远程遥感是环境化学研究的新兴技术。

1.4 环境化学的应用领域环境化学的应用领域广泛,包括环境污染的预防和控制、环境监测与评估、环境修复与治理,以及环境风险评估与管理等方面。

它在工业、农业、城市和乡村等环境中都有重要的应用价值,对人类的健康和生存环境具有重要的意义。

二、环境化学的基本理论2.1 环境化学的物质迁移转化理论环境中的化学物质在不同的介质中(如大气、水体和土壤等)间发生迁移和转化的过程,这是环境化学研究的核心内容之一。

根据化学物质的物理化学性质和环境介质的特点,可以建立相应的迁移转化模型,来描述化学物质在环境中的行为和性质。

2.2 环境化学的化学污染理论环境中的化学污染是指化学物质因人类活动而进入环境并产生不良影响的现象。

化学污染是环境化学研究的重要内容之一。

研究化学污染的理论,可以掌握化学物质的特点和环境介质的行为规律,对环境污染进行预防和控制,保护生态系统和人类健康具有重要的意义。

2.3 环境化学的生态毒理学理论环境中的化学物质对生物体的毒性效应是环境化学研究的重点之一。

《环境化学》(第二版)知识点总结和部分课后习题答案(共.doc《环境化学》(第二版)知识点总结和部分课后习题答案前言环境化学是一门研究化学物质在环境中的行为、分布、转化及其对生态系统和人类健康影响的科学。

本文档旨在总结《环境化学》(第二版)的核心知识点,并提供部分课后习题的答案,以帮助学生更好地理解和掌握课程内容。

第一部分:环境化学基础1.1 环境化学的定义和研究范畴环境化学的基本概念环境化学的研究领域1.2 环境污染物的分类有机污染物无机污染物放射性污染物1.3 环境化学的分析方法样品采集和处理污染物的检测技术第二部分:大气环境化学2.1 大气组成和结构大气层的划分大气成分及其作用2.2 大气污染现象雾霾酸雨温室效应2.3 大气污染物的化学行为气体扩散化学反应沉降过程第三部分:水环境化学3.1 水体的组成和特性淡水和海水的成分水体的物理化学性质3.2 水污染现象富营养化重金属污染有机污染物3.3 水处理技术物理处理化学处理生物处理第四部分:土壤环境化学4.1 土壤的组成和特性土壤的物理结构土壤的化学组成4.2 土壤污染现象土壤侵蚀土壤盐碱化土壤重金属污染4.3 土壤修复技术物理修复化学修复生物修复第五部分:固体废物处理与资源化5.1 固体废物的分类和管理城市垃圾工业固体废物危险废物5.2 固体废物的处理技术填埋焚烧回收利用5.3 资源化技术废物能源化材料化土地利用第六部分:环境化学案例分析6.1 典型环境化学事件工业污染事件农业污染事件生态破坏事件6.2 环境化学事件的影响分析对生态系统的影响对人类健康的影响6.3 环境化学事件的应对措施污染控制生态修复法律法规部分课后习题答案习题1:大气污染的化学原理习题概述答案解析习题2:水体富营养化的化学机制习题概述答案解析习题3:土壤污染的化学修复方法习题概述答案解析结语《环境化学》(第二版)为我们提供了一个全面了解环境化学的平台。

通过对知识点的总结和习题的解答,我们能够更深入地理解环境化学的原理和应用,为环境保护和可持续发展做出贡献。

扬州大学扬州大学环境科学与工程学院海洋环境化学MARINE ENVIRONMENTAL CHEMISTRY第二章海水-气体体系的物质交换第二章海水-气体体系的物质交换海洋环境化学第二章海水-气体体系的物质交换第四节第二节第一节第二章海水-气体体系的物质交换第一节大气的组成及其在海水中的溶解度第二章海水-气体体系的物质交换海洋环境化学第一节大气的组成及其在海水中的溶解度一、大气的组成气体成分空气中的分压第二章海水-气体体系的物质交换第一节大气的组成及其在海水中的溶解度第二章海水-气体体系的物质交换海洋环境化学第一节大气的组成及其在海水中的溶解度大气气体的分布大气各种气体的分布受控于它们的分子量与停留时间。

一般而言,分子量大的气体(近地表的大气中,而分子量小的气体(空中含量较高。

停留时间长的气体(如大气中的分布比较均匀,而停留时间短的气体(如留时间为6⎯出作用的影响比较明显。

第二章海水-气体体系的物质交换扬州大学环境科学与工程学院第一节大气的组成及其在海水中的溶解度第二章海水-气体体系的物质交换第一节大气的组成及其在海水中的溶解度第二章海水-气体体系的物质交换第一节大气的组成及其在海水中的溶解度第二章海水-气体体系的物质交换第一节大气的组成及其在海水中的溶解度第二章海水-气体体系的物质交换第一节大气的组成及其在海水中的溶解度第二章海水-气体体系的物质交换第一节大气的组成及其在海水中的溶解度第二章海水-气体体系的物质交换第一节大气的组成及其在海水中的溶解度第二章海水-气体体系的物质交换第一节大气的组成及其在海水中的溶解度第二章海水-气体体系的物质交换第一节大气的组成及其在海水中的溶解度第二章海水-气体体系的物质交换第一节大气的组成及其在海水中的溶解度第二章海水-气体体系的物质交换须对湿度进行校正,把湿空气换成干空气。

:是给定温度下饱和水蒸气的压力,h/100在考虑了水蒸汽的贡献后,其他气体的分压转化为干空气的第一节大气的组成及其在海水中的溶解度第二章海水-气体体系的物质交换第一节大气的组成及其在海水中的溶解度第二章海水-气体体系的物质交换第一节大气的组成及其在海水中的溶解度第二章海水-气体体系的物质交换第一节大气的组成及其在海水中的溶解度第二章海水-气体体系的物质交换分别表示气相和水相中的气体PA 表示,因为:PV=nRT 第一节大气的组成及其在海水中的溶解度第二章海水-气体体系的物质交换第一节大气的组成及其在海水中的溶解度22400 ml ,所以有:气体/L 海水为单位时,亨利定律变化为:。

习题第一章绪论2、根据环境化学的任务、内容和特点以及发展动向,你认为怎样才能学好环境化学这门课?环境化学是一门研究有害化学物质在环境介质中的存在、化学特征、行为和效应及其控制的化学原理和方法的科学。

环境化学以化学物质在环境中出现而引起环境问题为研究对象,以解决环境问题为目标的一门新型科学。

其内容主要涉及:有害物质在环境介质中存在的浓度水平和形态,潜在有害物质的来源,他们在个别环境介质中和不同介质间的环境化学行为;有害物质对环境和生态系统以及人体健康产生效用的机制和风险性;有害物质已造成影响的缓解和消除以及防止产生危害的方法和途径。

环境化学的特点是要从微观的原子、分子水平上来研究宏观的环境现象与变化的化学机制及其防治途径,其核心是研究化学污染物在环境中的化学转化和效应。

目前,国界上较为重视元素(尤其是碳、氮、硫和磷)的生物地球化学循环及其相互偶合的研究;重视化学品安全评价、臭氧层破坏、气候变暖等全球变化问题。

当前我国优先考虑的环境问题中与环境化学密切相关的是:以有机物污染为主的水质污染、以大气颗粒物和二氧化硫为主的城市空气污染;工业有毒有害废物和城市垃圾对水题和土壤的污染。

3、环境污染物有哪些类别?主要的化学污染物有哪些?按环境要素可分为:大气污染物、水体污染物和工业污染物。

按污染物的形态可分为:气态污染物、液态污染物和固体污染物;按污染物的性质可分为:化学污染物、物理污染物和生物污染物。

主要化学污染物有:1.元素:如铅、镉、准金属等。

2.无机物:氧化物、一氧化碳、卤化氢、卤素化合物等3•有机化合物及烃类:烷烃、不饱和脂肪烃、芳香烃、等;4. 金属有机和准金属有机化合物:如,四乙基铅、二苯基铬、二甲基胂酸等;5. 含氧有机化合物:如环氧乙烷、醚、醛、有机酸、酐、酚等;6. 含氮有机化合物:胺、睛、硝基苯、三硝基甲苯、亚硝胺等;7. 有机卤化物:四氯化碳、多氯联苯、氯代二噁瑛;8. 有机硫化物:硫醇、二甲砜、硫酸二甲酯等;9. 有机磷化合物:磷酸酯化合物、有机磷农药、有机磷军用毒气等。

名词解释1、环境污染——由于人为因素使环境的构成或状态发生变化,环境素质下降,从而扰乱和破坏了生态系统和人们的正常生活和生产条件,就叫环境污染。

2、环境化学——是在化学科学的传统理论和方法基础上发展起来的,以化学物质在环境中出现而引起的环境问题为研究对象,以解决环境问题为目标的一门新兴学科。

3、污染物的迁移——指污染物在环境中所发生的空间位移及其所有引起的富集、分散和消失的过程。

4、化学污染物——是指由人类活动产生的天然环境化学组分共存和相互作用又可能产生不良生态效应或健康效应的化学物质。

5、环境污染化学——主要研究化学污染物在生态环境体系中的来源、转化、归宿及生态效应的学科。

又分为大气、水体和土壤三个部分。

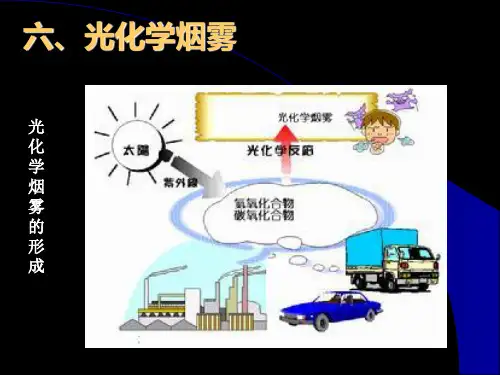

6、光化学烟雾——碳氢化合物和氮氧化物等一次污染物在强烈太阳光作用下发生化学反应而生成一些氧化性很强的二次污染物(如臭氧、PAN,硝酸等),这些反应物和产物的混合物所形成的烟雾,称光化学烟雾。

7、温室效应——大气具有易使太阳短波辐射到达地面而拦截地表向外放出长波辐射的作用,而使地球表面温度升高的现象。

8、积聚膜——DP在 0.05~2 um范围内,主要来源于爱根核膜的凝聚,燃烧过程所产生蒸汽冷凝、凝聚,以及由大气化学反应所产生的各种气体分子转化成的二次气溶胶等。

积聚膜的粒子不易被干、湿沉降去除,主要的去除途径是扩散,这两种膜合称为细粒子。

9、爱根核膜——粒径小于0 .05um,主要来源于燃烧过程所产生的一次气溶胶粒子和气体分子通过化学反应均相成核转换的二次气溶胶粒子,所以又称成核型。

10、酸雨——由于酸性物质的湿沉降而形成的。

11、粗粒子膜——DP大于2um,主要来源于机械过程所造成的扬尘,海盐溅沫、火山灰和风砂等一次气溶胶粒子,主要靠干沉降和雨水冲刷去除。

12、敏化光解——水体中存在的天然物质被阳光激发,又将其激发态的能量转移给化合物而导致的分解反应。

13、生物富集——是指生物通过非吞食方式,从周围环境蓄积某种元素或难降解物质,使其在机体内浓度超过周围环境中浓度的现象。

《环境化学》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程编号:13103211

课程类别:专业选修课

适应专业:材料物理

总学时:54

总学分:3

课程简介:

环境化学是一门面向材料物理专业开设的选修课程,通过本课程学习,旨在使学生初步了解目前有害化学物质在环境介质中的存在、化学特性、行为与效应,及污染控制的化学原理与方法的科学,本课程是环境科学的一门重要的分支学科。

授课教材:《环境化学》,陈景文,全燮,大连理工大学出版社,2009年。

参考书目:

[1] 《环境化学》(第2版),戴树桂,高等教育出版社,2006年。

[2] 《环境化学》,张宝贵,华中科技大学出版社,2009年。

二、课程教育目标

通过本课程教学,要求:

(1) 通过大气圈;水圈;土壤圈;生物圈的基本知识,了解目前环境问题面临着严重的挑战。

(2) 介绍化学污染物的迁移行为,了解环境的基本原理。

(3) 通过学习典型化学污染物及来源,了解化学污染物的源解析技术。

(4) 学习化学污染物的转化行为。

(5) 通过学习多介质环境模型,掌握代表性的多介质环境逸度模型。

(6) 掌握污染控制与修复化学技术。

三、教学内容与要求

第1章环境介质及性质

教学重点:环境问题

教学难点:自然环境

教学时数:6学时

教学内容:自然环境;大气圈;水圈;土壤圈;生物圈;环境问题

教学方式:课堂讲授

教学要求:通过教学是了解自然环境、大气圈、水圈、土壤圈、生物圈和环境的基本问题。

第2章化学污染物的迁移行为

教学重点:挥发与沉降

教学难点:挥发与沉降和界面吸附与分配

教学时数:8学时

教学内容:概述;挥发与沉降;界面吸附与分配

教学方式:课堂讲授

教学要求:通过教学,使学生掌握挥发与沉降;掌握界面吸附与分配。

第3章化学污染物的转化行为

教学重点:有机污染物的化学转化

教学难点:光化学转化、典型无机污染物的转化行为和有机污染物的生物降解动力学

教学时数:6学时

教学内容:光化学转化;典型无机污染物的转化行为;有机污染物的化学转化;有机污染物的生物降解动力学

教学方式:课堂讲授

教学要求:通过教学,使学生掌握光化学转化,掌握典型无机污染物的转化行为,掌握有机污染物的化学转化,掌握有机污染物的生物降解动力学。

第4章污染物的生态毒理

教学重点:毒理学与生态毒理学;;毒性及其机理

教学难点:生物转运;生物富集、放大与积累;生物转化

教学时数:8学时

教学内容:毒理学与生态毒理学;生物转运;生物富集、放大与积累;生物转化;毒性及其机理;化学品污染的生态风险性评价

教学方式:课堂讲授

教学要求:通过教学,使学生了解毒理学与生态毒理学,了解生物转运,掌握生物富集、放大与积累,掌握生物转化,掌握毒性及其机理,了解化学品污染的生态风险性评价。

第5章典型化学污染物及来源

教学重点:有机污染物

教学难点:重金属、非金属及其化合物;化学污染物的源解析技术

教学时数:8学时

教学内容:重金属、非金属及其化合物;有机污染物;化学污染物的源解析技术

教学方式:课堂讲授

教学要求:通过教学,使学生了解重金属、非金属及其化合物,了解有机污染物,掌握化学污染物的源解析技术。

第6章有机污染物的定量结构-活性关系

教学重点:分子结构的参数化表征

教学难点:QSAR模型的建立方法及其透明性;QSAR模型的验证和表征

教学时数:6学时

教学内容:分子结构的参数化表征;QSAR模型的建立方法及其透明性;QSAR模型的验证和表征

教学方式:课堂讲授

教学要求:通过教学,使学生了解分子结构的参数化表征,掌握QSAR模型的建立方

法及其透明性,掌握QSAR模型的验证和表征。

第7章多介质环境模型

教学重点:污染物在环境中的迁移转化过程

教学难点:多介质环境逸度模型的类型及计算;代表性的多介质环境逸度模型

教学时数:6学时

教学内容:基本概念;污染物在环境中的迁移转化过程;多介质环境逸度模型的类型及计算;代表性的多介质环境逸度模型

教学方式:课堂讲授

教学要求:通过教学,使学生了解污染物在环境中的迁移转化过程,了解多介质环境逸度模型的类型及计算,了解代表性的多介质环境逸度模型。

第8章污染控制与修复化学

教学重点:环境污染修复技术

教学难点:物理化学技术;高级氧化技术

教学时数:6学时

教学内容:物理化学技术;高级氧化技术;环境污染修复技术

教学方式:课堂讲授

教学要求:通过教学,使学生了解物理化学技术,掌握高级氧化技术,掌握环境污染修复技术。

四、作业

该课程原则上每次课都布置作业,除了教材中的习题,也可以补充一些典型习题。

五、考核方式与成绩评定

考核方式:考试。

成绩评定:综合考试成绩、平时作业、考勤情况,按百分制评定。

考核成绩占70%。

平时成绩占30%。

执笔人:

责任人:

2013年8月。