色谱分离过程

- 格式:ppt

- 大小:1.51 MB

- 文档页数:67

薄层色谱分离

薄层色谱分离(Thin Layer Chromatography,TLC)是一种常用的色谱分析技术,用于分离化合物混合物中的组分。

它利用固定在薄层板上的吸附剂对化合物进行分离,并通过相对迁移率来定量或定性分析样品。

薄层色谱分离的基本步骤如下:

1.准备薄层板:将特定吸附剂涂布在玻璃、金属或塑料基板

上,形成薄而均匀的吸附层,通常用硅胶(Silica gel)或氧化铝(Alumina)作为吸附剂。

2.样品的制备:将待分析的混合物溶解在适当的溶剂中,并

按照需要进行前处理,如过滤或萃取。

3.样品的施加:将样品溶液施加到薄层板上,通常使用微量

吸管或毛细管在吸附层上形成一个小斑点。

4.开展色谱:将薄层板垂直放置在色谱槽或密闭的容器中,

让溶剂通过毛细作用(毛细管上升作用)自下而上渗透到吸附层中,并将化合物带上和分离。

5.可视化:待溶剂到达上部时,取出薄层板并立即使用不同

的可视化方法来可视化分离的斑点。

可使用紫外线灯、化学反应剂或染料等方法。

6.分析和解释:通过对斑点的迁移距离、颜色、形状和强度

进行比较和测量,对化合物进行分析和解释。

这通常涉及与标准物质的比较或进行色谱图谱分析。

薄层色谱分离技术具有操作简便、分析快速、结果直观等优点。

它广泛应用于药物分析、天然产物化学、食品分析和环境检测等领域。

高效液相色谱的分离和分析高效液相色谱(HPLC)是现代化学分析领域中最重要的分离技术之一。

它在食品、制药、生物技术、环境科学和研发等领域都有广泛的应用。

本文将从HPLC 的基本原理出发,介绍它的分离和分析方法,以及这种技术的优点和局限性。

一、HPLC的基本原理HPLC是基于分配系数的原理,它利用固定相和移动相之间的相互作用来分离化合物。

固定相是一种由颗粒状或均匀涂覆在支撑材料表面的成膜状材料,例如硅胶、碳等。

移动相是一种由溶剂混合物组成的流体,它会在固定相表面通过,与固定相相互作用。

利用HPLC进行分离的过程包括样品进样、移动相泵送、分离柱和检测器等四个步骤。

样品进入分离柱以后,会在固定相上被分离,所分离的成分将按照固定相的吸附能力和移动相的溶解能力来进行分离。

为了实现快速、高效的分离,通常我们会通过改变流速、操作温度和pH等参数来优化HPLC的分离效率。

二、HPLC的分离和分析方法在HPLC中,常用的分离方法主要包括反相色谱、离子交换色谱、凝胶过滤色谱、亲和层析和大小排除色谱等。

这些分离方法都具有不同的选择性和分离效率,因此它们可以用于分离许多复杂的混合物。

反相色谱是最常用的HPLC分离方法之一,它的固定相通常是极性低的碳氢化合物,而移动相则是一种极性高的溶剂体系,例如水-乙腈或水-甲醇混合物。

这种方法可以用于分离许多非极性化合物,例如蛋白质。

离子交换色谱则同时考虑样品的电荷,它利用固定相和移动相之间原子间相互作用而实现分离。

移动相是一个由缓冲溶液、盐和极性有机溶剂组成的混合物。

这种方法可以用于分离具有不同离子性质的化合物,例如金属离子和生物分子等。

凝胶过滤色谱则是一种根据分子尺寸实现分离的方法。

在实践中,它经常被用于生物分子的纯化和分离。

它的固定相通常是一种可逆性的凝胶,例如硅胶或者聚乙烯醇。

这种类型的柱子对大分子具有很好的分离效果,但是对小分子的分离效果相对较差。

亲和层析则是一种根据生物分子之间的相互作用实现分离的方法,例如抑制剂和受体之间的相互作用。

色谱分离技术原理及其的应用色谱法的最早应用是用于分离植物色素,其方法是这样的:在一玻璃管中放入碳酸钙,将含有植物色素(植物叶的提取液)的石油醚倒入管中。

此时,玻璃管的上端立即出现几种颜色的混合谱带。

然后用纯石油醚冲洗,随着石油醚的加入,谱带不断地向下移动,并逐渐分开成几个不同颜色的谱带,继续冲洗就可分别接得各种颜色的色素,并可分别进行鉴定。

色谱法也由此而得名。

现在的色谱法早已不局限于色素的分离,其方法也早已得到了极大的发展,但其分离的原理仍然是一样的。

我们仍然叫它色谱分析。

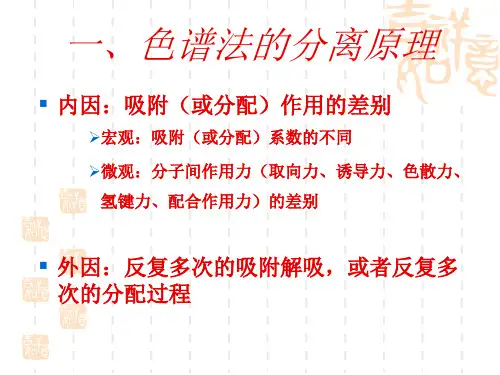

一、色谱分离基本原理:由以上方法可知,在色谱法中存在两相,一相是固定不动的,另一相则不断流过固定相,我们把它叫做流动相。

色谱法的分离原理就是利用待分离的各种物质在两相中的分配系数、吸附能力等亲和能力的不同来进行分离的。

使用外力使含有样品的流动相(气体、液体)通过一固定于柱中或平板上、与流动相互不相溶的固定相表面。

当流动相中携带的混合物流经固定相时,混合物中的各组分与固定相发生相互作用。

由于混合物中各组分在性质和结构上的差异,与固定相之间产生的作用力的大小、强弱不同,随着流动相的移动,混合物在两相间经过反复多次的分配平衡,使得各组分被固定相保留的时间不同,从而按一定次序由固定相中先后流出。

与适当的柱后检测方法结合,实现混合物中各组分的分离与检测。

二、色谱分类方法:色谱分析法有很多种类,从不同的角度出发可以有不同的分类方法。

从两相的状态分类:色谱法中,流动相可以是气体,也可以是液体,由此可GCLC)。

固定相既可以是固体,也可以是涂在固体上的液体,由此又可将气相色谱法和液相色谱法分为气-液色谱、气-固色谱、液-固色谱、液-液色谱。

70年代初期发展起来的一种以液体做流动相的新色谱技术。

高效液相色谱是在气相色谱和经典色谱的基础上发展起来的。

现代液相色谱和经典液相色谱没有本质的区别。

不同点仅仅是现代液相色谱比经典液相色谱有较高的效率和实现了自动化操作。

有机化学实验薄层色谱法分离原理解析有机化学实验薄层色谱法是一种经典的分离、结构鉴定和结构表征有机化合物的有效方法。

该方法主要是利用色谱分离技术,将有机物分离出来,从而实现结构特征的鉴定。

薄层色谱法主要包括两个步骤:第一步是用有机溶剂将目标物质溶解,然后把溶剂及溶解物的混合液均匀的均匀地涂布在薄层色谱板上;第二步是将薄层色谱板放入到色谱室内,室内的空气带有所需的吸收剂。

当控制空气流速时,吸收剂所携带的有机物会从高温到低温,从而形成一层层的梯度,有效实现对溶解物质的分离。

薄层色谱法的优点:

1、分离效率较高:薄层色谱法可以有效地将有机物的混合物分离成各种物质,可以满足高效率的分离要求。

2、质量检测准确:由于色谱的原理,可以准确的测量各种物质的含量,从而快速、精确地检验各种物质的质量。

3、操作方便:薄层色谱对于分析师来说,操作简单,只需把溶解物均匀的涂在色谱板上,便可快速实现物质的分离。

薄层色谱的缺点:

1、耗时长:由于要求空气流速的控制,色谱室的空气流速控制仍需要更多时间,时间上的浪费还不少。

2、受温度的影响较大:色谱室的温度影响。

简述气相色谱的分离原理气相色谱(Gas Chromatography,简称GC)是一种广泛应用于化学分析领域的分离技术。

它是通过将混合物分离成单一组分并进行分析的方法,利用挥发性的气体作为载气,将混合物分离成各个组分,然后利用检测器对分离出的组分进行检测和定量分析。

气相色谱的分离原理是基于物质在固定相和移动相中的分配系数不同,使得各个组分按照一定的顺序被分离和检测。

以下将具体介绍气相色谱的分离原理。

一、分离原理:气相色谱分离原理是基于组分在固定相和移动相之间的物理和化学相互作用的差异来实现的。

分离的主要机制包括吸附、分区和解离等。

1. 吸附:吸附是指组分与固定相表面的物理吸附或化学吸附。

当样品通过柱子时,具有亲和力的组分会被固定相表面吸附,而无亲和力或亲和力较小的组分则较快通过。

吸附机制是常用的分离机制之一。

2. 分区:分区是指固定相与移动相之间的物理和化学分配。

固定相通常是涂在柱子内壁上的薄膜,移动相则是气体。

样品在移动相中溶解,然后在固相和移动相之间发生分配,根据其溶解度在两相之间分配的程度来分离。

分区机制是气相色谱的主要分离机制。

3. 解离:解离是指在色谱柱中的分子发生化学反应,产生离子,通过正负离子的移动来实现分离。

解离机制常用于分离极性化合物。

二、相关参考内容:1. 《仪器分析原理》(赵伟主编,高等教育出版社)- 第七章气相色谱分离原理该书介绍了气相色谱的基本原理和仪器原理,并详细解释了气相色谱的分离机制和方法。

2. 《现代色谱分离科学与技术》(吴进忠主编,化学工业出版社)- 第九章气相色谱该书详细介绍了气相色谱的原理、仪器和应用,并使用大量例子和图表来说明气相色谱的分离机制和方法。

3. 《色谱分析原理与技术》(陈忱,吴仁德主编,化学工业出版社)- 第四章气相色谱该教材详细介绍了气相色谱的原理、仪器和应用,并提供了实验操作和案例分析,有助于读者更好地理解和应用气相色谱。

4. 《分析化学原理》(吴裕民主编,人民教育出版社)- 第十章气相色谱该教材系统地介绍了气相色谱原理、仪器和应用,并提供了许多实例和实验操作,有助于初学者理解和掌握气相色谱的基本原理和技术。

液相色谱操作过程和特点液相色谱(Liquid Chromatography,简称LC)是一种分析技术,它利用液体流动相在固定相上的分配作用,将溶液中的化学物质分离、分析和定量。

液相色谱的操作过程通常包括样品制备、进样、色谱柱选择、流动相选择、洗脱条件优化、检测器选择、数据采集和处理等步骤。

具体操作过程如下:1. 样品制备:将待分析样品制备成溶液,通常需要进行样品提取、前处理、稀释等步骤,以获得适合进样的样品。

2. 进样:将样品溶液通过进样装置引入色谱系统中。

进样装置可以是自动进样器,也可以是手动进样装置。

3. 色谱柱选择:根据样品的特性和分离要求选择适合的色谱柱。

色谱柱通常有不同的分离机理,如反相、离子交换、大小排阻、手性和亲合等。

4. 流动相选择:根据样品特性和分离要求选择适当的流动相。

流动相可以是有机溶剂、水、缓冲液等,需要根据色谱柱和待分离化合物的相容性选择。

5. 洗脱条件优化:调整流动相的成分、比例和洗脱梯度,以实现化合物的分离和增强分离效果。

6. 检测器选择:选择适合的检测器,对色谱柱洗脱出的化合物进行检测。

常用的检测器有紫外-可见光谱检测器、荧光检测器、质谱检测器等。

7. 数据采集和处理:通过检测器将得到的信号转换为电信号,并进行数据采集和处理,包括峰面积计算、质谱数据解析等。

液相色谱的特点包括:1. 高分离效率:液相色谱的分离效率较高,可以实现多组分混合物中的化合物快速准确分离。

2. 分析速度快:相比气相色谱,液相色谱的分析速度较快,样品制备和进样过程较简单,分析时间短。

3. 适应性广:液相色谱适用于多种化合物的分离和分析,包括有机物、无机物、生物大分子等。

4. 分析灵敏度高:液相色谱常与灵敏的检测器(如质谱检测器)联用,可以实现低浓度物质的快速准确分析。

5. 操作简便:相比其他分析技术,液相色谱的操作比较简便,不需要高度专业技术人员。

总之,液相色谱是一种广泛应用于分析化学领域的分离和分析方法,具有高分离效率、快速分析速度、广泛适应性、高分析灵敏度和简便操作等特点。

色谱分离化合物

色谱分离是一种分离混合物中化合物的方法。

它基于化合物在固定相和流动相之间的分配系数差异,通过让混合物在固定相和流动相之间反复分配,实现化合物的分离。

具体操作步骤如下:

1. 选择合适的色谱柱和流动相:根据待分离化合物的性质和分离要求,选择合适的色谱柱和流动相。

2. 制备样品:将待分离的混合物制备成适当的溶液。

3. 进样:将样品注入色谱柱中。

4. 洗脱:使用流动相将化合物从色谱柱中洗脱出来。

5. 检测:使用检测器检测洗脱出来的化合物,并记录它们的保留时间和峰面积。

通过色谱分离,可以将混合物中的不同化合物分离开来,以便进一步分析和研究。

第1篇一、实验目的1. 了解色谱分离的基本原理和方法。

2. 掌握色谱仪器的操作方法和注意事项。

3. 学会使用色谱分离技术对混合物进行分离和鉴定。

二、实验原理色谱分离是利用混合物中各组分在固定相和流动相之间的分配系数不同,使各组分在固定相和流动相之间反复进行分配、迁移,从而实现分离的方法。

根据固定相和流动相的不同,色谱分离技术主要分为气相色谱、液相色谱和薄层色谱等。

本实验采用高效液相色谱(HPLC)技术,利用固定相和流动相之间的相互作用,对混合物中的各组分进行分离。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:高效液相色谱仪、色谱柱、流动相泵、检测器、进样器、计算机等。

2. 试剂:混合物样品、固定相(如C18、ODS等)、流动相(如乙腈、水等)、洗脱剂、标准品等。

四、实验步骤1. 样品制备:准确称取一定量的混合物样品,溶解于适当的溶剂中,配制成一定浓度的溶液。

2. 色谱柱的准备:将色谱柱安装在色谱仪上,按照仪器说明书进行色谱柱的平衡。

3. 流动相的准备:配制适当的流动相,用0.45μm滤膜过滤,然后装入流动相泵。

4. 进样:将配制好的样品溶液用进样器注入色谱柱。

5. 洗脱:启动色谱仪,根据实验需要设置流动相的流速、检测器的波长等参数。

6. 检测:记录色谱图,分析各组分的保留时间、峰面积等信息。

7. 结果分析:根据保留时间、峰面积等数据,对混合物中的各组分进行鉴定。

五、实验结果与分析1. 色谱图分析根据实验得到的色谱图,可以观察到混合物中各组分的峰形、保留时间等特征。

通过比较标准品的保留时间和峰面积,可以鉴定混合物中的各组分组分。

2. 结果讨论实验结果表明,通过高效液相色谱技术,成功实现了混合物中各组分的分离和鉴定。

实验过程中,色谱柱的选择、流动相的配比、流速等参数对分离效果有较大影响。

因此,在实际操作中,需要根据实验需求和样品特性,优化实验条件,以提高分离效果。

六、实验总结1. 本实验通过高效液相色谱技术,成功实现了混合物中各组分的分离和鉴定。