小学科学粤教版六年级下册3 动物对环境的适应

- 格式:ppt

- 大小:952.50 KB

- 文档页数:14

15.动物对环境的适应课时培优练粤教版(2017)六年级下册科学一、单选题1 .鱼必须在水里生活,一旦离开水,过不了多久它就会死亡,这是因为()o A.生物影响环境B.生物改变环境C.生物依赖环境2 .生活在北极地区的北极熊具有白色的体毛和较厚的皮下脂肪,这说明()。

A.生物能适应环境 B.环境能适应生物 C.生物能影响环境二、填空题9 .变色龙利用( )隐蔽自己;毒箭蛙利用( )警告捕食者:枯叶蝶利用( )免遭捕食。

10 .现代的长颈鹿是选择的结果。

11 .变色龙生活在沙漠中,它的肤色随着温度的变化而改变,这是选择的结果;斑马身体黑白相间的条纹,在阳光或月光的照射下,反射光线各不相同,起着模糊或分散其体 型轮廓的作用,展眼望去,很难与周围环境分辨开来,是选择的结果。

12 .自然选择是指自然界的生物,通过激烈的, __________生存下来,而则被淘汰掉。

3.藏羚羊栖息于海拔( )米的高原地带,早晚觅食,善于奔跑。

A. 1000-2000B. 3000-4000 4 .生物的进化主要是()的结果。

A.自己选择B.自然选择5 .斑马的条纹外形能让草丛中的狮子()。

A.发现不了B.害怕6 .地球上生物不同形态主要由()决定的。

A.生物本身B.生物生存的环境7 .下列生物属于大自然选择产生的结果的是()。

A.杂交水稻B.长颈鹿C. 4000 -5000C.随机选择C.模糊视线,难以选定目标C.人类C.金鱼8 .长颈鹿中只剩下长脖子的群体是因为()。

A.自然选择 B.人工选择 C.偶然性 D.变异13.人类皮肤颜色的多样性是由于()变化时()所造成的。

14.达尔文出版了《()》,并将自然界中适者生存,不适者被()的过程叫做()。

三、判断题15.不同环境中,生活着不同的生物。

()16.数百万年前的地球上的古代生物,与现今的生物种类相同,外形特征也相同。

()17.不同的环境生存着不同的生物。

()18.科学家根据恐龙牙齿化石的特点,可以判断恐龙的食性。

2.动物对环境的适应【教学目标】[科学知识]1.知道动物对环境有适应能力,蚯蚓等常见动物为适应环境变化和维持个体生存逐渐形成的独有形态特征和自我保护方式。

2.能举例说出蚯蚓等动物在气候、食物、空气和水源等环境变化时的行为。

[科学探究]能通过改变环境的干湿、明暗条件,观察、描述蚯蚓的反应行为,培养开展对比实验的能力及分析问题的能力。

[科学态度]能在实验过程中准确描述、如实记录。

并在了解动物适应环境变化的独有形态特征和自我保护方式中激发探究动物与环境的兴趣。

[科学、技术、社会与环境]能通过探究实验与查阅资料,形成关心动植物及其生态环境的意识。

【教学重点】能通过改变环境的干湿、明暗条件,设计对比实验,并在实验过程中准确描述、如实记录、分析问题。

【教学难点】通过探究实验与查阅资料,形成关心动植物及其生态环境的意识。

【教学过程】一、情景引入1.谈话:同学们,大家好。

通过上节课的学习我们知道不同的栖息地生活着多样的生物。

2.聚焦话题根据课页图提出问题:下雨后,地面上出现了很多的蚯蚓,平时地面上没有,蚯蚓平时生活在哪里呢?为什么雨后出现了?[预设学生回答]学生A:下过雨以后的地面比较潮湿,所以蚯蚓会钻出来。

学生B:下过雨以后的土壤里水分太多了,我想蚯蚓不喜欢水,所以它钻出来透透气。

小结:同学们你们觉得他们谁说的更有道理呢?让我们带着疑问开始下一个环节的探究吧![设计意图]引起学生对动物及其环境的探究兴趣。

二、交流与探索(一)蚯蚓是怎样适应环境变化的?1.观察蚯蚓生活的地方(1)提问:平时不下雨的时候我们在什么地方可以找到蚯蚓?这些地方有什么特点?[预设学生回答]学生A :墙角的草丛里学生B :树下的草丛里学生C :我在花盆的泥土中也找到过蚯蚓,那里也比较阴暗潮湿学生D:我还在砖头下面找到过蚯蚓呢。

(2)谈话:你认为适合蚯蚓生存的环境有什么特点呢?[预设学生回答]学生A:我在花园草丛等地方发现蚯蚓,由此推测蚯蚓喜欢在土壤里生活。

粤教粤科版(2017秋)六年级下册每课教学反思第1单元小小设计师1巧妙的设计2不一样的饮水瓶3我的保温饭盒4多功能物品5设计与制作:鸡蛋包装盒6巧改废弃物7大自然的启示第2单元能量及其转换8游乐场里的能量9能量的转换10转动的风车11是什么转换成电能的12神奇的电磁铁第3单元动物与环境13丹顶鹤生活在哪里14生物生存的环境15动物对环境的适应16生物间的食物关系17食物网中的生物18专题研究:生态瓶的秘密第4单元我们的家园19地球上的自然资源20保护水资源21守护蓝天22生物资源的合理利用23网上学习:我的绿色生活第1单元小小设计师1巧妙的设计六年级的学生自主探究能力较强,也具备一定的抽象分析能力和推理思维。

他们对教科书中的回形针、衣架、拉链等探究素材很熟悉,但也可能过于熟悉,而出现熟视无睹的情况。

大部分学生不曾留意到这些物品隐含着的巧妙设计,也不曾通过查阅资料了解这些日常用品的发明史。

对于一些物品,如,拉链、圆珠笔等物品的结构,学生也曾对其作用原理感兴趣,也可能曾对此进行过探究。

但这些物品的结构较复杂或原理过于抽象,六年级的学生还不能自主探究出来而体验不到其中设计的巧妙之处。

因此,本课的教学应尽量提供实物给学生进行观察和体验,对于一些结构复杂或原理抽象的日常用品,还需通过一些结构图或动画进行说明,以加深学生体会各种物品设计的巧妙。

教学设计的合理性。

本教学设计,充分利用了启发式和探究式教学方法来调动学生的学习积极性和主动性。

教学引入部分设计也比较成功:通过问题让学生根据所观察的日常生活中的实物及一些有名的建筑来思考“影响结构稳定性的因素有哪些?”。

这样,学生在问题冲突中产生学习的愿望,极大地调动了学生的学习兴趣。

让学生参与“教”的活动中。

在试讲过程,为了比较容易地控制课堂时间,在做探究试验时,我选择“教师动手,学生观察”的方式。

但教学效果不尽人意。

所以,最后确定由教师指导,学生动手完成试验,学生演示试验比教室躬身自行更能引起同伴的注意和学习欲望。

小学六年级科学下册《动物对环境的适应》说课稿尊敬的各位老师:大家好!我是来自市第一实验小学的张老师,今天我将为大家说一节小学六年级下册的科学课——《动物对环境的适应》。

一、说教材本节课选自小学六年级下册科学教材,主要讲述了动物如何通过不同的方式来适应环境的变化。

这一课题不仅涉及生物与环境之间的相互关系,还蕴含了生物进化和自然选择的基本概念,对学生认识自然界的多样性和生物适应性具有重要意义。

二、说教法在教学方法上,我采用了启发式与探究式相结合的教学方式。

首先通过图片、视频等多媒体材料展示不同动物的适应特性,激发学生的学习兴趣;接着引导学生进行小组讨论,分享彼此对于动物适应环境方式的看法和理解;最后通过实验或情境模拟的方式,让学生亲身体验动物适应环境的过程,加深理解。

三、说学法针对学生的学习方法,我鼓励学生主动探究和发现问题。

在课前,我会布置相关的观察任务,让学生在生活中寻找动物适应环境的例子;课中,通过提问引导学生思考并积极参与到课堂讨论中;课后,则通过作业让学生巩固所学知识,并能将理论应用到实际中去。

四、说课堂教学秩序为了保证课堂秩序,我制定了明确的课堂规则,并在课程开始时与学生共同确认。

在小组活动中,指定小组长负责协调组内活动,确保讨论有序进行。

此外,我还注重课堂时间的把控,合理分配各环节的时间,确保每个环节都能高效完成。

总结:通过本次《动物对环境的适应》的教学,我感到十分欣慰的是学生们展现出了浓厚的学习兴趣和积极的探究精神。

教学效果总体良好,学生能够理解动物适应环境的不同方式,并能举出一些具体的例子。

然而,也存在一些不足之处,比如部分学生在小组讨论时还是较为被动,未能充分发表自己的见解。

对此,我将在今后的教学中进一步优化小组合作学习的流程,鼓励每个学生都能积极参与,同时增加更多实践活动,以提升学生的实际操作能力和综合运用知识的能力。

感谢各位老师的聆听,期待与大家的进一步交流和探讨。

粤教版六年级科学下册教学支配一、指导思想:以新课程理念为指导,在全面实施新课程过程中,加大力度、教改力度,深化教学方法和学习方式的探讨。

正确处理改革与发展创新与质量的关系,接着探究符合新课程理念的小学科学理论联系实践的教学方式和自主化多操作学习方式。

二、教学目标与教材分析:以培育小学生科学素养为宗旨,主动提倡让学生亲身经验以探究为主的学习活动,培育他们的新奇心和探究欲,发展他们对科学本质的理解,使他们学会探究解决问题的策略,为他们终身的学习和生活打好基础。

这一册教材包括下面一些内容:生物与环境、我是小小设计师、能量及其转换、守护家园等四大板块内容。

三、学生状况分析:由于各种缘由,今年六年级的学生整体科学常识较为缺乏,科学探究实力和意识不强,学生没有多少时间和机会接触大自然,使学生没能很好地在视察、试验、调查等实践活动中获得学问、发展实力、培育思想情感。

他们普遍习惯于死学硬记,习惯于被老师牵着走,很少主动去视察身边的现象产生疑问并思索或试验从而获得学问,更不用说在生活中敏捷运用了。

因而学生对基础学问的驾驭往往只停留在了解上,理解不甚深刻,运用实力差。

四、教学措施:科学课程的总目标落实到每一节课,使每一节课成为聚沙成塔的沙,滴水穿石的水。

设计科学课的教学目标时应留意:“用教材教”而不是“教教材”、用不同的行为化动词表述不同类型的教学目标、尽可能用表现性目标表达需长期积累才可能实现的目标。

2、留意学科教学的探究性。

以探究为核心是科学教学的主要特点。

探究既是科学教学的目标,又是科学教学的方式,亲身经验以探究为主的学习活动是学生学习科学的主要途径。

科学课程应向学生供应充分的科学探究机会,使他们在像科学家那样进行科学探究的过程中,体验学习科学的乐趣,增长科学探究实力,获得科学学问,形成敬重事实、擅长质疑的科学看法。

3、留意学科教学的开放性。

在学习内容、活动组织、作业与练习、评价等方面充分考虑学生各方面的差异性,激励多样性和敏捷性,给学生供应选择的机会和创新的空间,在最大程度上满意不同阅历、不同水平学生学习科学的须要。

小学科学15《动物对环境的适应》(教学设计)动物对环境的适应是小学科学课程中的一个重要主题,通过学习这个主题,学生可以了解到动物是如何适应不同环境,并生存下来的。

在本篇教学设计中,我将介绍一种互动的教学活动,以帮助学生更好地理解动物对环境的适应。

教学目标:1. 了解动物对环境的适应的概念和重要性。

2. 掌握常见动物对环境的适应的特点。

3. 发展动手能力和团队合作精神。

教学准备:1. 幻灯片或图片展示动物对环境的适应的例子。

2. 小组活动所需的材料:卡片、笔、胶水。

教学步骤:步骤一:引入新知1. 通过幻灯片或图片展示一些动物对环境的适应的例子,如企鹅的群体行动、鸟儿的迁徙等。

引发学生对动物对环境适应的好奇与思考。

2. 引导学生提出问题:“为什么动物要对环境进行适应?动物是如何适应不同环境的?”引导学生思考动物对环境的适应是为了生存和繁衍后代。

步骤二:学习重点1. 讲解动物对环境适应的概念和重要性。

强调环境适应是动物在进化过程中的一个关键因素,能够帮助动物适应不同的环境并生存下来。

2. 分类介绍一些常见动物的适应特点,如极地动物的毛皮和脂肪层、沙漠动物的长尾巴和长腿等。

步骤三:小组探究1. 将学生分成小组,每组由3-4名学生组成。

2. 每个小组选择一个动物进行研究和展示。

为了增加趣味性,可以让学生在一个袋子里抽取一张写有动物名字的卡片。

3. 学生利用图书馆、互联网等资源,收集关于所选动物对环境的适应特点的信息。

4. 每个小组设计一份展示海报,包括动物的形态特征、生活习性和适应环境的特点。

展示形式可以自由创造,如图文并茂的展示板、模型等。

5. 学生展示并解释他们的展示海报,其他小组对展示进行提问和讨论。

步骤四:总结与评价1. 整合学生的展示内容,总结动物对环境的适应的共性和差异。

2. 引导学生发表自己的意见和观点,探讨动物对环境的适应所带来的影响和意义。

3. 通过小组展示和讨论的形式,进行个人评价和团队评价。

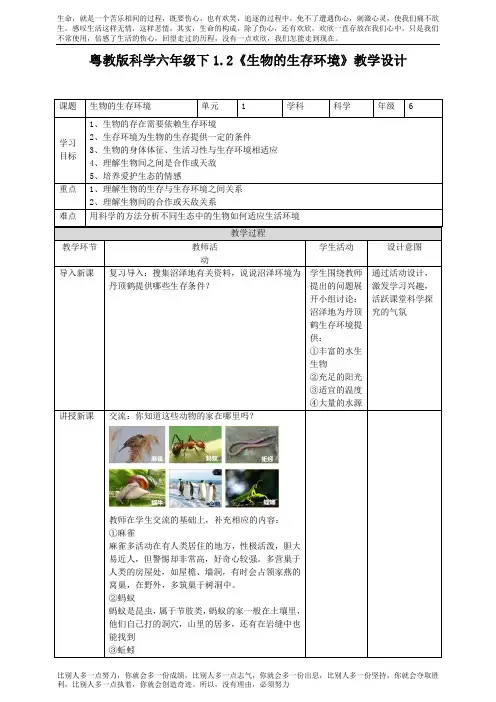

粤教版科学六年级下1.2《生物的生存环境》教学设计课题生物的生存环境单元 1 学科科学年级 6学习目标1、生物的存在需要依赖生存环境2、生存环境为生物的生存提供一定的条件3、生物的身体体征、生活习性与生存环境相适应4、理解生物间之间是合作或天敌5、培养爱护生态的情感重点1、理解生物的生存与生存环境之间关系2、理解生物间的合作或天敌关系难点用科学的方法分析不同生态中的生物如何适应生活环境教学过程教学环节教师活动学生活动设计意图导入新课复习导入:搜集沼泽地有关资料,说说沼泽环境为丹顶鹤提供哪些生存条件?学生围绕教师提出的问题展开小组讨论:沼泽地为丹顶鹤生存环境提供:①丰富的水生生物②充足的阳光③适宜的温度④大量的水源通过活动设计,激发学习兴趣,活跃课堂科学探究的气氛讲授新课交流:你知道这些动物的家在哪里吗?教师在学生交流的基础上,补充相应的内容:①麻雀麻雀多活动在有人类居住的地方,性极活泼,胆大易近人,但警惕却非常高,好奇心较强。

多营巢于人类的房屋处,如屋檐、墙洞,有时会占领家燕的窝巢,在野外,多筑巢于树洞中。

②蚂蚁蚂蚁是昆虫,属于节肢类,蚂蚁的家一般在土壤里,他们自己打的洞穴,山里的居多,还有在岩缝中也能找到③蚯蚓《生物的生存环境》习题一、填空题1、沼泽地是一种常见的典型________环境。

2、不同类型的生态环境为动物的生存、生长和繁殖提供了条件,是各种动物的_______地。

3、影响生态环境的因素有________、_______、_______、________和土壤等。

4、生态环境的类型常见的有________、_________、_________、________和_______等。

二、判断题(对的打√,错的打x)1、湿地水量丰富,水温适中,阳光充足,为许多动植物的生长提供了良好的条件。

()2、每一种生物都要在一定的环境中生存。

()3、由于环境不同,影响生物生存的各种因素不会因环境不同而有很大差异。

小学科学活动观察动物的适应环境能力动物是地球上最为丰富和多样的生物群体之一,它们栖息在各种各样的环境中。

为了生存和繁衍后代,动物必须适应各自所处的环境条件。

在小学科学教育中,观察动物的适应环境能力是一个重要的课题。

通过这样的活动,孩子们可以增加对动物生态和环境的了解,同时也培养了他们的观察力和动手能力。

本文将从观察材料的准备、动物观察和记录等方面,详细探讨小学科学活动观察动物的适应环境能力。

一、观察材料的准备为了观察动物的适应环境能力,我们首先需要准备一些适合观察的动物和其所在的环境。

在小学科学活动中,通常选择一些易于观察且常见的动物,比如蚯蚓、蜗牛、蚂蚁等。

这些动物可以在室内或室外生存,孩子们可以通过观察它们的行为和习性,来研究它们是如何适应环境的。

其次,我们需要为这些动物提供一个适合它们生活的环境。

比如,对于蚯蚓,我们可以准备一些湿润的土壤和树叶,对于蜗牛,可以准备一个湿度适宜的容器,并放入一些植物叶子。

这些观察材料的准备需要根据动物的生活习性和所需条件来合理设置。

二、动物观察在观察动物适应环境能力的过程中,我们需要注意以下几点。

首先,观察动物的行为。

可以从动物的活动范围、移动方式以及觅食、休息等行为来判断动物是如何适应环境的。

比如,蚯蚓的身体柔软,可以在泥土中自由穿行,这样可以帮助它避免天敌的捕食。

再比如,蝴蝶能够飞行,可以快速逃离风险,还能够找到适合产卵的植物。

观察这些行为可以帮助孩子们理解动物与环境的相互作用。

第二,观察动物的身体特征。

动物的身体结构和特征与其适应的环境密切相关。

例如,企鹅的身体覆盖有一层厚厚的脂肪,这可以帮助它们在极寒的地方保持温暖;沙漠中的骆驼有特殊的储水囊,可以帮助它们在长时间没有水源的情况下生存。

通过观察和比较动物的身体特征,孩子们可以探索不同动物是如何适应各自环境的。

第三,观察动物的食性。

动物在适应环境时,其食性和其所觅食的资源有着密切的关系。

一些动物比如狮子,是食肉动物,它们有锋利的牙齿和强壮的身体,适合捕食其他动物;而一些动物比如牛羊,则主要以植物为食,它们的牙齿和胃部结构适合消化植物纤维。

《动物对环境的适应》导学案

导学目标:

1. 了解动物在不同环境下的适应能力;

2. 掌握动物适应环境的方式和方法;

3. 培养对动物适应环境的重要性的认识。

导学内容:

一、动物对环境的适应能力

1. 动物的生存环境

2. 动物对环境的适应能力体此刻哪些方面

3. 动物适应环境的重要性

二、动物适应环境的方式和方法

1. 结构适应

2. 行为适应

3. 生理适应

三、动物适应环境的案例

1. 驼鹿的长颈部适应沙漠环境

2. 北极熊的白色皮毛适应极寒环境

3. 水母的通明身体适应海洋环境

导学活动:

一、小组讨论:请同砚们分组讨论动物适应环境的重要性,并列举一些动物在不同环境下的适应能力。

二、实地考察:组织学生进行实地考察,观察动物在不同环境下的适应方式和方法,并记录下观察结果。

三、展示分享:让学生展示自己的调查结果,并与其他小组分享,讨论不同动物适应环境的案例。

导学总结:

通过本节课的进修,我们了解到动物在不同环境下的适应能力是多么的壮大,它们可以通过结构适应、行为适应和生理适应来适应各种极端环境。

同时,我们也认识到了动物适应环境的重要性,这对于它们的生存至关重要。

希望同砚们在今后的进修和生活中,能够更加关注和尊重动物与环境之间的干系,共同构建一个和谐的生态环境。

小学科学第一单元《动物对环境的适应》(教案)动物对环境的适应(教案)引言:小学科学第一单元是学习动物对环境的适应。

动物作为地球上生物的一部分,为了能够生存下去,必须适应各种环境的变化和差异。

通过学习这个单元,学生将了解到动物适应环境的不同方式,并了解到这些适应对于动物生存的重要意义。

本教案内容包括教学目标,教学重点、教学难点、教学步骤以及评估方式。

教学目标:1.让学生了解动物适应环境的意义;2.能够区分和描述动物在不同环境中的适应特征;3.培养学生观察、分析、推理和合作探究的能力。

教学重点:学生能够区分和描述动物在不同环境中的适应特征。

教学难点:学生能够理解动物适应环境的意义。

教学步骤:第一步:导入(10分钟)1.教师可以通过幻灯片或图片展示不同环境中的动物,引起学生的兴趣。

2.提问学生:“你们知道为什么动物会在不同的环境中有不同的特征吗?”第二步:知识讲解(15分钟)1.教师向学生介绍动物适应环境的意义,例如:动物的适应特征可以帮助它们获得食物、避开危险、适应气候等。

2.教师可以通过图片展示和解释,具体讲解动物在不同环境中的适应特征,例如:企鹅的黑白羽毛可以让它们在雪地中更好隐藏自己。

第三步:实验活动(30分钟)1.教师组织学生进行实验活动。

2.实验一:通过观察鸟类的喙形状,让学生猜测不同喙形状适应食物的不同。

3.实验二:通过观察昆虫的腿形状,让学生猜测不同腿形状适应不同的生活环境。

4.实验三:通过观察动物的毛发或羽毛,让学生猜测不同毛发或羽毛的密度适应不同气候的温度。

第四步:合作探究(25分钟)1.教师分成小组,每个小组选择一种动物,在小组合作中讨论该动物的适应特征,并展示给全班。

2.学生可以使用图片、手工制作模型等方式展示他们的学习成果。

第五步:总结(10分钟)1.教师引导学生总结今天学习的内容,特别是动物适应环境的意义。

2.学生发表自己对学习内容的思考和体会。

评估方式:1.教师观察学生在实验活动和合作探究中的参与情况,并评估学生的表现和展示成果。

2019版新教材粤教版六年级科学下册第三单元《动物与环境》第15课《动物对环境的适应》教学设计教材分析:本课是粵教科技版小学科学六年级下册第3单元“动物与环境”第15课。

本课通过“鼠妇喜欢阴暗环境吗”“隐藏在环境中”等探究活动,认识动物对自然环境及其变化的适应现象,让学生能在案例中发现认识生物对自然环境及其变化的适应现象,以及自然环境的变化对于生活在该地环境中的植物和动物的种类、数量可能产生的影响教学目标:科学概念目标:1.鼠妇又叫潮虫,喜欢阴喑潮湿的生活环境2.动物善于把自己隐藏在环境中3.当环境改变时,动物能改变自己的身体特征或行为科学探究目标:1.实验探究鼠妇是否适应阴暗潮湿的环境2.模拟实验,探究动物为适应环境保护自己而改变身体颜色。

3.搜集资料,讨论交流环境对动物身体特征或行为的影响科学态度目标:培养搜集证据的能力,养成实事求是的科学态度。

科学、技术、社会与环境目标:反手自然界的丰富多彩,激发探索自然奥秘的兴趣。

教学重点:举例说出动物在气候、食物、空气和水源等环境变化时的行为。

教学难点:运用实验和模拟活动,了解动物对环境的适应。

课前准备:PPT课件、纸盒、透明塑料膜、黄绿卡纸、剪刀、镊子、相关动物资料图片、《科学活动册》。

课时安排:1课时教学过程:一、情境导入PPT出示图片情境:小朋友们在草坪上玩耍,波波无意中抬起一块潮湿的石头,发现藏在石头下的藏着几只鼠妇问题:这几只黑黑的小虫子是什么?交流:学生基于生活经验进行表达。

问题:它们为什么都躲在石头底下?交流:学生根据生活经验和已有知识进行介绍与分享。

引导问题:为什么总是在阴暗的角落发现它。

?它的这种生活习性与什么有关呢?二、活动1:鼠妇喜欢阴暗环境吗?讲述资料:鼠妇又叫潮虫,是一种常见的小动物。

我们常常能在花园或庭院中的石头、花盆下面看到它们。

提出问题:鼠妇是否喜欢生活在阴暗的环境中?怎样验证这个问题,学生分组讨论如何验证。

教师引导:用纸盒做一个简易观察盒,在盒内铺上一层湿土。