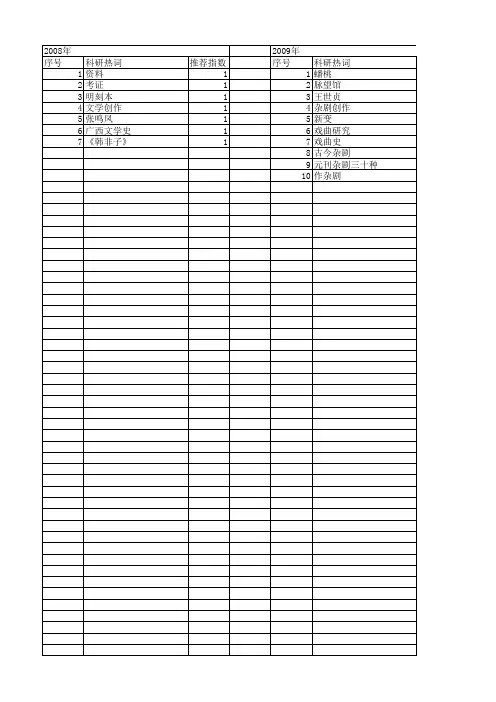

浅析明代广西作家张鸣凤的文学创作

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:11

1目录目录 (1)《地理五诀》原序 (2)地理五诀白话解序 (2)《地理五诀》原凡例 (3)地理五诀白话解凡例 (3)《地理五诀》原客问九条 (4)地理五诀白话解客问九条 (5)《地理五诀》原目录 (7)地理五诀白话解目录 (7)《地理五诀》原卷一;五行总论 (8)地理五诀白话解五行总论 (9)《地理五诀》原六例五行 (9)地理五诀白话解六例五行 (10)《地理五诀》原元关窍马 (11)地理五诀白话解元关窍马 (11)《地理五诀》原贵人禄吉秀 (12)地理五诀白话解贵人禄吉秀 (13)《地理五诀》原九宫水法 (14)地理五诀白话解九宫水法 (15)《地理五诀》原罗经 (16)地理五诀白话解订正水旱罗经 (19)《地理五诀》原风水论 (21)地理五诀白话解风水论 (22)《地理五诀》原八山总论 (22)地理五诀白话解八山总论 (23)《地理五诀》原学地理入门法 (23)地理五诀白话解学地理入门法 (24)《地理五诀》原覆验旧茔法 (24)地理五诀白话解覆验旧茔法 (25)《地理五诀》原看大地法 (25)地理五诀白话解看大地法 (25)《地理五诀》原看小地法 (26)地理五诀白话解看小地法 (26)《地理五诀》原地理总论 (26)《地理五诀》原一曰气脉为富贵贫贱之纲 (27)地理五诀白话解气脉为富贵贫贱之纲 (27)2《地理五诀》原二曰明堂为砂水美恶之纲 (27)地理五诀白话解明堂为砂水美恶之纲 (28)《地理五诀》原五常 (29)地理五诀白话解五常 (29)《地理五诀》原四美 (30)地理五诀白话解四美 (31)《地理五诀》原十恶不善 (31)地理五诀白话解十恶不善 (32)《地理五诀》原序(原文)序;自古言地理者三,日家、形家、法家,三家之学各极积微,如合一辙,其吉凶祸福靡不如响斯应,顾天星缠度时人未易推求,而五星转变俗眼烏能选识,所可知者惟法而已,第近今之法多无把握,如论龙有穿透盈缩,论穴有某龙某穴,论砂有推星卦例,论水有辅星纳甲之类,立法种种各持一家,是分门愈多而道理愈晦也。

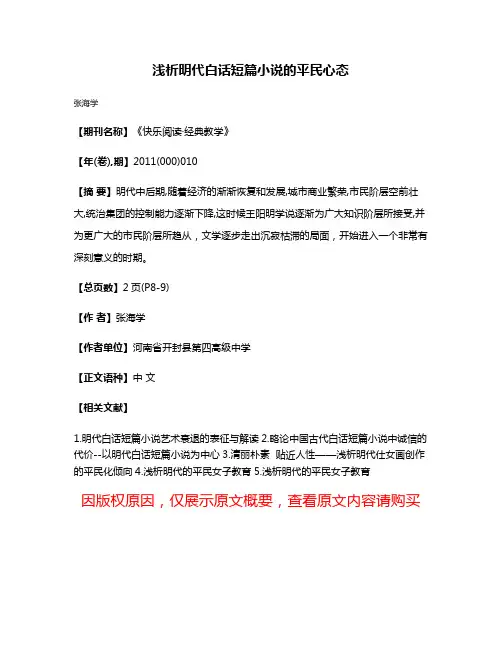

浅析明代白话短篇小说的平民心态

张海学

【期刊名称】《快乐阅读·经典教学》

【年(卷),期】2011(000)010

【摘要】明代中后期,随着经济的渐渐恢复和发展,城市商业繁荣,市民阶层空前壮大,统治集团的控制能力逐渐下降,这时候王阳明学说逐渐为广大知识阶层所接受,并为更广大的市民阶层所趋从,文学逐步走出沉寂枯滞的局面,开始进入一个非常有深刻意义的时期。

【总页数】2页(P8-9)

【作者】张海学

【作者单位】河南省开封县第四高级中学

【正文语种】中文

【相关文献】

1.明代白话短篇小说艺术衰退的表征与解读

2.略论中国古代白话短篇小说中诚信的代价--以明代白话短篇小说为中心

3.清丽朴素贴近人性——浅析明代仕女画创作的平民化倾向

4.浅析明代的平民女子教育

5.浅析明代的平民女子教育

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

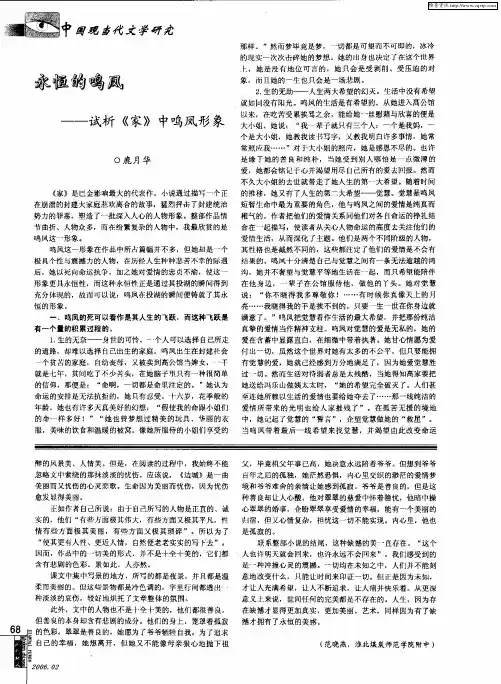

95中国科教创新导刊China Education Innovation Herald 中国科教创新导刊2012NO.01China Education Innovation Herald作家与作品研究《家》是中国文学史上杰出的现实主义作品之一 , 作者塑造了众多血肉丰满 , 个性鲜明的人物形象。

在纷繁复杂的人物中 , 我最欣赏的是鸣凤这一形象。

鸣凤投湖的一瞬间 , 铸就了鸣凤在文学史上的永恒。

文学界以往对鸣凤悲剧的评论 , 或从爱情角度 , 或从男权社会角度出发进行分析和解读的 , 这样往往忽略了鸣凤自身悲剧的整体性和多元性 , 而笔者试着从她自身去诠释鸣凤悲剧产生的原因以及这个悲剧形象对于文学史和当时社会的意义。

1生的无奈,活的无助鸣凤出生在封建社会的贫苦家庭 , 自幼丧母 , 在一个下雪的晚上 , 一个面貌凶恶的中年妇人从她父亲手中领走了她。

从此这个可怜的女孩在高公馆这个黑暗的王国里成年累月的过着被凌辱的生活。

她在苦难中长大 , 在劳累 , 屈辱和孤独中度日 , 在她的脑子里只有一种简单的信仰:“ 命啊 , 一切都是命里注定的。

” 她也有许多天真的梦想:“假使我的命跟小姐的命一样多好! ” 然而梦毕竟是梦 , 可望而不可及。

她的出身决定了她在世界上是没有任何地位的 , 她只会是受剥削 , 受压迫的对象 , 她的一生也只会是一场悲剧。

鸣凤进入高公馆以来 , 在吃苦受累 , 挨骂之余 , 唯一能给予她慰藉的就是大小姐 , 也是幼小鸣凤心中的第一个希望:“大小姐在的时候 , 常常和我谈起归宿 , 不晓得我将来的归宿在哪儿? ” “ 要是大小姐还在的话 , 那么还有个关心我的人。

她教我明白很多事情 , 又教我读书认字。

她现在死了 , 真可怜 , 好人活不长! ” 她自言自语的说到这里 , 泪水湿了她的眼睛。

鸣凤在哀叹自己命运时 , 想到了过世的大小姐 , 她觉得失去了一份依靠 , 带走了她的希望。

《鸣凤记》与史实相异之处初探〇王娟摘要:《鸣凤记》是嘉靖年间在严嵩父子刚刚倒台的背景下创作的,反映以严嵩为首的奸党与以夏言为首的忠臣之间的政治斗争的一部直面现实的时事剧。

本文对戏曲《鸣凤记》中描写的曾铣、夏言及其妻妾、杨继盛等几个人物形象以及邹应龙上疏劾严嵩问题进行了深入探究,把戏曲与历史事实之间进行详细比照,对差异原因进行深入探究。

关键词:《鸣凤记》史实相异《鸣凤记》是嘉靖年间在严嵩父子刚刚倒台的背景下创作的,反映以严嵩为首的奸党与以夏言为首的忠臣之间的政治斗争的一部直面现实的时事剧。

但《鸣凤记》中设计的一些情节和作者倾情赞美的一些形象,与史实并不完全一致,而是表现出一些差别,这从以下几件事可略见一斑。

一、关于曾铣收复河套的问题《鸣凤记》完全将曾铣、夏言作为歌颂的对象,而设计了严嵩勾结太监陷害夏言的情节,意在表现严嵩的奸佞误国;似乎收复河套计划的破产,罪责要由严嵩承担。

但考诸史册,似非完全如此。

据《明史?曾铣传》载,“曾铣素喜功名,念俺答居河套,久为中国患,乃上疏世宗,请以锐卒六万,携五十日饷,水陆交进,直捣俺答巢穴,并条八议以进。

”,“是时,铣与延、宁抚臣欲西起定边营,东至黄甫川一千五百里,筑边墙御寇,请帑金数十万,期三年毕功。

”[1]世宗起初是赞成这一计划的,“疏并下兵部”,但“部臣难之”;“而诸巡抚延绥张问行、陕西谢兰、宁夏王邦瑞及巡按御史盛唐以为难”。

[2]为此,世宗责让诸巡抚。

但事情继之发生戏剧性的变化,《曾铣传》载:廷臣见上意向铣,一如铣言。

帝忽出手诏谕辅臣曰:“今逐套贼,师果有名否,兵食果有余,成功可必否,一铣何足言,如生民荼毒何。

”初,铣建议时,辅臣夏言欲倚以成大功,主之甚力。

及是,大骇,请帝自裁断。

帝命刊手诏,遍给与议诸臣。

时严嵩方与言有隙,欲因以倾言,乃极言套必不可复。

......兵部尚书王以旗会廷臣覆奏,遂尽反前说,言套不可复。

帝乃遣官逮铣 (3)可见,收复河套计划的破产,关键在于世宗,而非严嵩。

《鸣凤记》主要内容简介及赏析(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如诗歌散文、原文赏析、读书笔记、经典名著、古典文学、网络文学、经典语录、童话故事、心得体会、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poetry and prose, original text appreciation, reading notes, classic works, classical literature, online literature, classic quotations, fairy tales, experience, other sample essays, etc. if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!《鸣凤记》主要内容简介及赏析【导语】:《鸣凤记》是明代传奇剧本。

论《鸣凤记》的文学创作意义作者:杨黎黎来源:《青年文学家》2012年第08期摘要:在明代中叶的三大戏剧中,《宝剑记》、《浣纱记》都进行一定艺术加工而或多或少地曲折地反映现实,而《鸣凤记》却是戏剧史较早、较完整地反映当时政事巨变的作品,这部戏的题材拓展、戏剧表现功能、剧作家们使命意识的觉醒及对后世相关戏曲作品的深远影响都是《鸣凤记》在文学创作上的“里程碑”意义中值得探讨的问题。

关键词:《鸣凤记》;文学创作;意义[中图分类号]:I206[文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2012)-08-0006-01一、《鸣凤记》的题材创作意义我国古典戏曲因最初多于笙歌鼓吹之场、勾栏瓦舍之中迎合大众的审美趣味,固题材多为市井爱情、神话故事、民间故事、志怪传奇包括一些历史题材等,但《鸣凤记》是第一部以剧作者所在朝代正在经历的政治变革为创作内容的戏曲作品,具备真实、感人的现实震慑力量。

嘉靖年间,国土沦丧、生灵涂炭、而严嵩父子及其爪牙赵文华等人不顾国家危亡、贪图私利。

而“八谏臣”即杨继盛、董传策、吴时来、张翀、郭希颜、邹应龙、孙丕扬、林润,又合夏言、曾铣为“十义”或称“双忠八义”则以舍生忘死的行动和奸佞集团做不屈斗争,《鸣凤记》就是写这场震惊朝野的重大政治事件。

据焦循《剧说》(卷三)相传“《鸣凤》传奇,弇州门人。

作惟《法场》一折,是弇州自填词,初成时,命优人演之,邀县令同观,令变色起谢,欲亟去, 弇州徐出邸抄示之曰:‘禽父子已败矣。

’乃终宴。

”如这一记载属实,则《鸣凤记》属草于严嵩势焰尚旺之时,而竣稿于严禽初败之际,初演于严嵩倒台之际。

这样的题材创作无论在戏曲发展史还是整个文学史上都具有先锋性的划时代意义。

茅盾先生曾经指出:“《鸣凤记》在当时它实在不能算是历史剧而是现代生活剧”所以它是当时的“现代生活剧”,理应将它作为“时事新剧”研究,若将其划入历史剧的范畴,既不符合剧作艺术描写的实际,会无意中贬低此传奇的价值。

广西文化的丰碑--论《桂林石刻总集辑校》的文化史意义王卓华【期刊名称】《玉林师范学院学报》【年(卷),期】2013(000)006【总页数】3页(P146-148)【作者】王卓华【作者单位】玉林师范学院院长办公室,广西玉林 537000【正文语种】中文【中图分类】I206.2/.4桂林是我国石刻文献发展一个特别集中、且成就突出的地区。

从文献角度而言,桂林石刻具有自己的特点和特别的价值,所以古人论桂林石刻云“看山如观画,游山如读史。

桂州岩穴奇,石刻穷秘诡。

岂惟考岁月,直可补载纪”。

桂林石刻可谓是广西的文化渊薮,但是后人对其整理不足,价值彰显不足,令人遗憾。

历史上对桂林石刻进行整理,据笔者所知仅有三种:一是明人万历间张鸣凤的《桂胜》与《桂故》;一是清人嘉庆间谢启坤编《广西通志》时整理的《粤西金石略》;一是1977年桂林市文物管理委员会整理的《桂林石刻》三卷本(内部发行)。

就此三种而言,《桂胜》与《桂故》仅录宋代以前者,元明不在入选之列,且宋前也有所选择,如受思想偏见影响不选《元祐党籍碑》、蒋卓的《石堂歌》、尹穑的《仙迹记》之类,这显然不能全面反映桂林石刻面貌,更不能全面反映桂林石刻的历史价值。

而《粤西金石略》虽成书于清,也只是录到元代,明代以后未录。

至于当代之《桂林石刻》三册,虽通录至清末,但遗憾的是遗弃了极具价值的民国碑,又由于是油印本,相当于一草稿,且其中错误百出,不便使用。

因此,以往对桂林石刻的整理成果,与桂林石刻的实际存在有极大的落差。

这种情况,套用明代广西总督刘继文为激发张鸣凤整理桂林石刻说的一句话,叫做“有胜如此,不如无有”,实为桂林石刻得不到应有的整理而可惜。

所幸者,今日终于见到了中华书局出版的杜海军先生所著《桂林石刻总集辑校》。

略读一过,觉得较前三种而言,《桂林石刻总集辑校》可以称作是对桂林石刻的第一次完整整理,也是对桂林石刻整理的一个突破和总结。

首先,《桂林石刻总集辑校》收录桂林石刻突出一个“全”。

《家》中鸣凤的爱情悲剧及成因分析————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:封建制度?人为!------鸣凤的爱情悲剧及成因分析文学1108班刘乐摘要:《家》是巴金先生的长篇小说。

在这部长篇小说中,巴金先生塑造了众多年轻、善良、聪慧、美丽的女性形象。

其中,鸣凤是代表之一。

虽然绝大多数人甚至作者本人巴金先生也认为她的爱情悲剧主要是由于残忍的封建制度所造成的,但我认为她的爱情悲剧主要是人所造成的。

本文通过对鸣凤凄凉的爱情悲剧进行分析,从而揭示她的爱情悲剧主要是人为。

关键词:鸣凤爱情悲剧ﻩ悲剧原因ﻩ封建制度ﻩ人为高一刚开学的时候由于军训,没有太多的课程,就把表哥的课外书借来看。

于是就接触到了巴金先生的《家》。

当时的我把爱情视为很美好的事物,就像梦中的彼岸花。

当我看了巴金先生的《家》,我为她们的爱情悲剧感到无法抑制的悲哀,为什么她们不能拥有美好的爱情?为什么她们要受这么多阻碍?我的第一感觉是鸣凤的爱情悲剧主要原因不是封建制度的残忍,而是人为!后来我看了很多人对这部作品的研究,他们一致认为,她的爱情悲剧是封建制度的残忍。

甚至巴金先生本人也如此认为。

然而,三年过去了,觉新的悲剧主要是残忍的封建制度造成的,这我认同。

但是那个美丽女子的爱情悲剧,我仍旧觉得主要是人为。

中国旧社会悲剧的女子并不全是封建制度的牺牲品!本文就她的爱情悲剧进行分析,从而揭示她的爱情悲剧主要是人为。

巴金先生笔下的男女仆人和婢女形象不少。

其中着力刻画,富有鲜明性格的也不多。

要说最生动,性格最鲜明的婢女形象非鸣凤莫属了。

虽然在《家》中鸣凤只是个小人物,但她仍让人唏嘘不已,难以从记忆的长河中抹去。

巴金先生集中在第四、十、十六、二十六这四章来表现这个人物,笔墨不怎么多,却将这个下层社会的可爱少女的外貌以及丰富复杂的内心世界充分的刻画出来了。

她美丽,善良,纯朴,对爱情有着美丽的憧憬。

桂林山水文的兴起与唐代桂帅的山水景观开发殷祝胜*[内容提要]与描写中原和江南地区山水的散文在南北朝时已相当发达的情形相比,桂林山水文的发展较为滞后,最早一批桂林山水文在中晚唐时期被创作出来,标志着桂林山水文的初步兴起。

这些文章与当时桂帅对桂林山水景观的开发有密切关系,无一例外的都是因其时桂帅对桂林山水景观的开发而作,这不能看作偶然的巧合。

山水文中的山水描写在细致性和具体性上有较高要求,使得桂林山水文的创作需要作者对桂林山水有深入具体的认识;而桂林山水地处岭南,其丰富多彩的美景不易为人所知,要深入具体地加以认识相当困难。

唐代桂帅对桂林山水景观的开发创造了有利条件,桂林山水文也就应运而兴了。

[关键词]桂林山水文兴起山水景观开发中国古代描写山水的散文,东汉初马第伯的《封禅仪记》一文已具雏形,到南北朝时期已蓬勃兴起。

南北朝时期出现了许多模山范水的散文名篇,其中如孙绰的《游天台山赋》、鲍照的《登大雷岸与妹书》、吴均的《与宋元思书》、陶弘景的《答谢中书书》等都达到了很高的艺术水平;而郦道元的《水经注》一书,以地学著作的形式,将“千山万水,包举一编”,其中“写景各节,轻倩之笔为刻画之词,实柳宗元以下游记之具体而微”①,更被视为中国古代山水散文的经典之作。

这些山水文的表现对象主要是中原地区和江南地区的山水,今日誉满天下的桂林山水在当时则相当寂寞。

《水经注》“漓水”篇中有曰:漓水又南,合弹丸溪,水出于弹丸山。

山有涌泉,奔流冲激,山堪及溪*殷祝胜(1964~),男,安徽繁昌人,文学博士,现为广西师范大学副教授①钱钟书:《管锥编》,北京:中华书局,1986年,第1456~1457页。

中有石若丸,自然珠圆,状弹丸矣,故山水即名焉。

验其山,有石窦,下深数丈,洞穴深远,莫究其极。

溪水东流,注于漓水。

①这是流传下来的用散文形式描写桂林山水的最早文字。

文中用“奔流冲激”来形容水流的形态,“石窦”诸句还注意到了桂林山多洞穴的特点,这比刘宋时盛弘之《荆州记》中“始安郡山坎中有弹丸,因以名弹丸山”②的简单记载,自然要具体生动一些,但与同时的江南或中原山水文相比,其简陋之状十分明显,还不能算作成熟形态的山水散文。

张鸣凤事履、著述考辨

、断义判断

一、张鸣凤事履

张鸣凤(1668—1730),字润纶,谥号崇斋,江苏扬州人,清代金科官员。

他曾任扬州刺史,怀揣一贯爱民爱法的思想,以温和诚恳的态度待官民,严明政纪,明礼刑罚,精通法理,有清诚的内政管理,让他赢得了邵、江、浙三省人民的爱戴,因而被称为“张凤安邦”。

二、著述考辨

张鸣凤着有《清华今古文学观》、《匡古怀贤论》和《吴水杨中正集》。

其中,《清华今古文学观》是他重点涉猎作品:全篇从文学历史和理论观点出发,论述了宋以来文学价值观的变迁。

它主张文学要唤醒帝王心性,督领行政,以便修文学以出之安国,诸子奉先大业。

三、断义判断

根据张鸣凤的行政理念,断定以下推断是正确的:

1、张鸣凤重视内政民生的维护,追求崇政法平衡的治理。

2、他强调文子以长才的要求,以文学唤醒帝王心性,督领行政,促进

国家繁荣昌盛。

3、他主张文学在唯一准则是服从帝王政令,服从朝廷正统,兼顾古今以审时度势。

鸣凤形象的价值取向及文化内涵

刘世楚

【期刊名称】《湖北师范学院学报:哲学社会科学版》

【年(卷),期】1996(000)001

【摘要】巴金代表作《家》中的鸣凤形象是一个十分感人的艺术形象,可以说,它是现代小说史上最优美的劳动妇女形象之一.国外的评论家认为:“鸣凤的文雅使人感伤的形象是小说中最令人喜爱的人物,她的爱与死的故事也是小说中最令人难忘的情节.”可见这个人物的确获得了人们广泛的共鸣.

【总页数】4页(P14-17)

【作者】刘世楚

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】I207.425

【相关文献】

1.以福柯规训理论解读《家》中的鸣凤形象 [J], 陆伟杰

2.悲剧婢女形象对比—以《家》中的鸣凤和《雷雨》中四凤为例 [J], 李泽文

3.永恒的鸣凤--试析《家》中鸣凤形象 [J], 鹿月华

4.明代传奇剧《鸣凤记》人物形象论析 [J], 王春晓

5.浅谈《鸣凤记》中杨继盛艺术形象再造 [J], 冯婷婷

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

浅析明代广西作家张鸣凤的文学创作广西文学的发展,大概经历了从无到有,从中原到广西,从流寓作家到本土作家,从接受到逐渐繁荣并走出广西的过程。

这一过程中,虽然明代以前广西本土作家已有些许,但论及文学成就最高、最早令天下人瞩目者,非明代后期桂林张鸣凤莫属。

后七子领袖王世贞有诗《岭右张羽王明府邀合郡诸名胜会饯虎丘时江右龙司理亦集辄成二章为谢》句“桂林初见一枝来”,就恰如其分地说出了张鸣凤在广西文学发展中的这一先驱地位。

张鸣凤字羽王,号漓山人,或号阳海山人、阳海居士等,广西桂林人。

据《广西通志》卷七十三《选举》,知其为嘉靖三十一年壬子科举人,张鸣凤诗《见牡丹再开喜索酒》:“可知六十三年老,肯对芳樽惜病躯”,由此可知,其生年至少在63岁以上。

张呜凤一生多处为官,《千顷堂书目卷》卷二十四说:“字羽王,临桂人,应天府通判。

”《广东通志》卷二十七载张鸣凤嘉靖年间任雷州府推官。

王廷陈《梦泽集》卷二十《附录》二有“万历庚辰兴国司马张羽王”之语,可知他曾任应天府通判、雷州府推官、江西兴国司马等职。

但他一直很不得志。

王世贞说他“十载七徙官,青衫转成敝”,汪道昆说张鸣凤重气节,“以直道三黜”。

在《短歌行与仲美作》中,张鸣凤亦自表:“我命不犹,受辱不少。

出自单门,屡遭群小。

西迁巴蜀,南放江皋”。

另张呜凤还曾因人诬陷而入狱,有《狱中杂咏》多首。

张鸣凤颇重文学,论人也常从文章着眼,以为文章是圣人不废。

他的《吴明卿先生诗集叙》说:昔孔父论次六经,其于诗盖取情协而辞文者录以为程,不则删之也。

楚人好辞赋,屈、宋之外莫有传者。

汉兴六世,瑰辩琦文之士不少,太史公独取贾生、司马相如所为赋具载《传》中。

夫经以本情,纬以丽辞,变化万端,而藻映日新,诸公所以度越流辈为称首者以此。

孔门用诗,莫之废也。

张鸣凤因此有“文章寄一身”之思。

张鸣凤创作十分可观,很得时人称许,文名一时倾动天下。

大梅沙门《羽王先生集·序》说张鸣凤“胸藏丹篆,手握赤文,名噪于嘉靖七子之右,才裕德充”。

湖南观察使赵日冕更将其与后七子领袖王世贞相提并论,作出了如下评价:明羽王张先生者,文章品谊,卓然第一流人。

当时与王凤洲、吴明卿旗鼓词坛,脍炙人口,声标海内……先生穷经淹博,鸿文伟艺,有若严霜酷日,有若阳和甘澍,有若独立层霄,有若千顷澄波。

其质也峻岩嶙峋,其品也月渚风柯,其音也黄钟大吕,其气也江淮河海。

阐发精微,堂奥理道,讵日祗耀,双龙斗气,亦与落霞孤鹜,白雨黑云,徐孺子、王子安共。

张鸣凤一生勤于笔耕,著述颇丰,除《羽王先生集》不分卷、《广西通志》不知卷外,其余诗文多达近10种40卷左右,今仍可见到者,有其孙释超拨整理的《羽王先生集》以及《桂胜》与《桂故》和一些零星的轶文。

张鸣凤的诗文成就在广西文学史乃至中国古代文学史上都是值得肯定的。

在明代隆庆和万历年间,张鸣凤是一位非常活跃的诗人,他与许多诗坛名将特别是后七子中的王世贞、吴国伦,都有密切的交往,并多有唱和,诗誉甚高。

王世贞对张鸣凤即有相见恨晚的感觉:舟中小间读新诗,语语击节,蓝田、嘉州入室而才情恒有余。

小引叙致拙宦,宛曲已堪酸鼻,不知安仁、越石见之当何如耳?仆生平交游沦落行尽,晚乃得公,私心慰赏,中夜独笑,度公亦当然否也。

李维桢《南都吟序》说:余尝考粤西故实,汉则苍梧陈钦治《春秋左氏传》,以经术名;唐则阳朔曹邺,以诗名;宋则宜州冯京,以三元名。

皆通显。

迄于本朝,衣冠文物与上国等,贤科相业,其人不乏,而称诗者寥寥,余耳目所相及,独张羽王诗有声。

吴国伦对张鸣凤诗歌成就更有具体而较高的评价。

张鸣凤在《移楚集》序言中曾引及二人书信中语说:明卿于余多推长掩短,原其所移书有日“生平删故交三人诗,吴峻伯存者十裁二三,子相、子与十存六七,足下十汰其一犹以为难”。

又日“足下自得于诗者三:学然后诗,一也;每篇自匠一意,不相雷同,二也;用句用字多古诗之流而不事纤艳,三也。

足下每自求多于宏壮瑰丽,以仆观之,业已在其中矣。

至索瑕亦有三:好古太过,或伤才愤世太过,或伤气感遇太过,或伤调”。

张鸣凤本人论诗有遵古之处,与后七子的复古提倡基本相近,因此,论诗常以能古推许人,主张学唐。

他为莫公远诗集《广陵诸咏》作序,称赞莫公远为诗“词古气奇,总之不离乎唐”。

但张鸣凤也不时以才情论人,又似与纯粹崇古不可等论。

他序《王太史》文,评王太史“清才秀思,辉映诗文”,又称赞王廷陈诗,认为王廷陈“江汉之诗,先生为偏时,诸人不逮也。

乃今从先生诸子行父得见先生哭武皇帝诗,洒翰清逸,意者类其为人将无然乎”。

从创作而言,张鸣凤一生有诗集多种,如《适然集》、《过江集》、《移楚集》二卷、《浮萍集》十卷、《东漕集》一卷等。

虽然至今多数已散佚,所见不过110多首诗,但从这一百多首诗以斑窥豹,尚见体裁有近体有古体,有律体有歌行,有五言有七言,亦有六言与四言,由此可见,张鸣凤的创作尝试应该说是全面的。

与诗歌主张相对应,张鸣凤诗作,时袭古意与古词,如五言律诗《闻漏》“穿花偏袅袅,隔水故沉沉”、四言古诗《短歌行与仲美作》“对酒当歌,欢会几何”等,皆从古人句意化来。

对此,吴国伦批评张鸣凤“信而好古,则不佞心下之矣”。

实际上,张鸣凤的诗学古中更多时候亦能有己,不管袭古意或取古词,一经其点染,神采逸出,断然如新,如羚羊挂角,实不同生吞活剥者。

以五律《腊日儿辈置酒含辉阁》为例:延眺属兹晨,江山半露春。

烟澄初聒鸟,云璧欲亲人。

风壤开千古,文章寄一身。

落梅吾欲赋,儿指北枝新。

诗中“烟澄初聒鸟,云璧欲亲人”句,似化用王籍《入若耶溪》“蝉噪林逾静,鸟呜山更幽”及孟浩然《宿建德江》“移舟泊烟渚……江清月近人”意、句而成。

至于末句“落梅吾欲赋,儿指北枝新”句式,更是多为前人赋梅者道过。

如陆游有《道上见梅花》:“载酒房湖风日美,探梅喜折一枝新”;《探梅》:“江路云低糁玉尘,暗香初探一枝新”;《射的山观梅》:“射的山前雨垫巾,篱边初见一枝新”,等等。

张鸣凤的诗句表现出学古倾向,但同时从中也可令人体悟到他在腊日对生机勃勃的大自然的那种独有的、亲切的感觉以及由此而兴的欣喜的心情。

张鸣凤从声、色、形等方面描述了其对大自然细腻的体验和观察,却能了无斧凿痕迹,是为学古中自出新意。

又如《广陵口占与莫公远》:“纷纷飞絮搅残春,愁杀维阳一病身。

纵使琼花开似昔,看花不似昔时人。

”后两句,显系受崔护《题都城南庄》“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”的影响,但意蕴却大不相同。

王世贞说张鸣凤“颇修邺下言,突过景龙际”,将张鸣凤诗与建安和盛唐诗相比,看来也是有其道理的。

张鸣凤的诗更多是自出胸臆,言志言情,真实地反映自己的心理路程,读之使人心戚戚然。

如《醉题官斋壁》:“酒后狂歌声动天,平生自许岂徒然。

丈夫未有封侯日,枉却青萍不值钱。

”此诗大概作于张呜凤初入仕途之际,颇有李白《南陵别儿童入京》之风,流露出张鸣凤早期志于建功立业的远大抱负。

而《狱中杂咏》四首则写于张呜凤仕途挫折之期。

如《草》,写自己对误入官场处非其地的悔意:“草色欲含愁,本为非其地。

若遣玉阶生,见人岂憔悴。

”《萤》写自己在狱中不为人重的卑贱感受:“雨余夕气清,嘿嘿下阶坐。

腐草应不如,犹能作萤火。

”读来令人唏嘘。

张呜凤的多数诗充满了山水自然之趣,有很强的可读性。

张呜凤十分善于写景,这可能与他秉受桂林山水熏染有关。

如《内江一带至屏山》其一:“山鸟飞随水鸟鸣,内江流胜外江清。

此间定有龙安卧,试看岩云五色生。

”其二:“剑江夹水碧桃开,莫道秦人住此栽。

立马看花浑不是,星山点点出云来。

”《晦日游隐山》:“节晦前朝重,春山胜事多。

岩虚浑驾水,石长半凌波。

日影惊鱼跃,泉声答鸟歌。

韦吴碑在否,不惜更摩挲。

”《春江》:“烟波混港绿萍生,两岸流莺送好声”等。

这些诗都形象鲜明、动静相宜、质朴无华、自然天成。

同时,张呜凤的诗生活气息也很浓,充满了趣味性,体现了对生活的热爱。

如《书堂》:“修篁杂树隐书堂,手卷疏簇又夕阳。

答雀不知吟已倦,衔花故落砚池旁。

”写出了读书环境的幽雅与读书人的情调。

《九日渚台》:“绕台多种菊,应不异陶家。

几拂松余翠,杯浮桂续花。

颇矜贫士乐,且幸小儿夸。

莫问白衣事,东邻更可赊。

”写出了居住环境的和谐与诗人的脱俗。

六言诗《雨中杂咏四首》之三:“屋破鸟窥尘釜,窗疏犬吠流云。

借问乘骢御史,可知蛮语将军。

”《晓行见田家即事》:“田家秋务急,未晓事晨炊。

夫妇腰镰往,儿童驱犊随。

”写出了田园生活的特色,有陶渊明的韵味。

《过大儿芝房值渠出戏题其壁》:“若非将妇采苓行,定是寻僧问药名。

解到读书蒸服食,忽疑山翠作云英。

”末句“解到读书蒸服食,忽疑山翠作云英”一派戏谑,写出了父子间融洽的感情。

这些应该说都是生活的真实感受。

整体而言,张鸣凤的诗清新朴实,较少造作,值得一读。

张鸣凤的散文成就要远高于诗歌,且影响较大。

著述主要是《桂胜》十六卷,《桂故》八卷和存于《羽王先生集》中的《西迁注》与《漕书》。

《漕书》有八章,日漕政、漕司、漕军、漕河、漕海、漕船、漕仓、漕刑,述其漕运主张,文学价值不大,故不论。

《西迁注》是张鸣凤乙亥年谪迁利州,自京赴利旋还京的50多天间的见闻记录,述山水名胜、古迹碑刻,文字甚美。

王世贞与吴国伦书称赞说“羽王《西征注》辞甚修”,又《答张羽王》说“《西征注》文极尔雅,便觉郦道元、江文通为赘,知复沿檄金陵,稍与其山水人物相接,差足舒吐”,以为过柳宗元甚远。

《西迁注》记山水文字特为宏丽,如描述京都近郊西山地理形势:“西山内接太行,外属诸边。

磅礴数千里,林麓苍黝,溪涧镂错,其中物产甚饶,古称神皋奥区,盖其一也。

卢沟、琉璃、胡良三桥,山水所泄,多归其中。

其水皆藻绿异常,风日荡漾,水叶递映,倚阑流览,令人有欣然有欲赋京都之意。

”远瞩近眺,援古论今,山水并举,写出了京都少有的形胜雄壮。

又如写褒斜道中斜水之恶“批岩跳石,电掣雷吼”,数字已见狂澜难羁。

《西迁注》写土俗风情处亦甚有意趣,如述蜀中熊力拔大木,上下高树,捷猎似飞。

野猪摩松胶困卧沙中,翻转不休,乃往与虎斗,虎无可奈何而退。

猴害庄稼与人搏斗,升树掷石相袭等。

是文最大特色是追古述今,以此《四库全书总目》将其视为考证之书,但其与一般的考证文章实有大不相同之处,特别是其间多引土人传说为据。

其子张揆为作跋文也说:“或者必日家公此行略尽区中之鸿览,而安知大不然也。

何邪?山川之幽秀,古今之书记,六合之外,坟典之前,家公网罗胸中,故非一日。

兹盖家公西迁涉畏途不挈一书以随,据鞍引毫,直写记忆,岂与夫披帙按策者同日道哉!”也即是说,张鸣凤之作,非为考证而考证。

其实,所谓考证,只是他行文常常会涉及典故,但这却实实在在丰富了《西迁注》的内涵和趣味性,增加了可读性。

而最具文学色彩,能够代表张呜凤散文成就的是他的《桂胜》。

,应友人钦差总督两广军务兼理粮饷带管盐法、兼巡抚广东地方兵部右侍郎、兼都察院右佥都御史中都节斋刘继文邀约而作,两书内容互补,实为一体。