必修3-1-1细胞生活的环境》分析

- 格式:ppt

- 大小:2.95 MB

- 文档页数:43

《细胞生活的环境》教学设计[设计思想]通过学习,让学生在掌握细胞生活的环境的同时,学会利用已有的知识与经验,通过对研究对象进行观察、推理、分析、概括,发现生物学规律,揭示研究对象的本质,学会模型的构建,培养学生分析推理能力。

[教学背景分析]教材分析人教版教材不直接提出内环境概念,而是通过细胞生活的环境引出内环境的概念,进一步探讨稳态的含义。

本章的知识可以说是学习本册的基础,由微观的细胞生活的内环境延伸到个体生活的外环境,由内环境的稳态延伸到生态系统的稳定性。

为生命活动的调节以及生态系统的稳定性的学习打好基础。

学情分析学生已经完成了高中生物必修1的学习,对细胞的结构、生命历程等有了一定的掌握,细胞又是生命系统的基本单位,能自然接受到细胞生活的环境的学习。

[教学目标]1.描述不同细胞生活的环境、内环境的组成和理化性质。

2.说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

3.尝试建构概念图和人体细胞与外界环境的物质交换模型。

[教学重点]1.内环境的组成和理化性质。

2.说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

[教学难点]1.内环境的组成和理化性质。

2.说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

[教学方法]诱导思考、合作讨论[教学设计]教学导入就像俗话说的“鱼儿离不开水,草木离不开太阳”,一样所有的生命系统都存在于一定的环境中,并且依赖环境而存在,细胞作为最基本的生命系统也是如此。

结合“问题探讨”并思考讨论本栏两个讨论题。

(多媒体展示)知道像草履虫这样的单细胞生物直接生活在外界水环境中,而血细胞生活在体内的血浆中。

那么机体的其他细胞直接的生活环境是什么呢?过程设计第1节细胞生活的环境(板书)首先让学生完成【思考1】,从学生原有的知识过渡进入新的知识领域。

【思考1】细胞本身有没有什么结构能反映细胞生活的环境?如果有,是什么,并作相应的解释。

(学生讨论交流)(有,细胞膜,因为细胞膜的磷脂双分子层的结构,磷脂是一种由亲水端和疏水端组成的,磷脂亲水端分别朝向细胞内、细胞外,疏水端相向对着。

第一节细胞生活环境一、设计思想:课堂教学,要培养学生主体意识,发展学生主体能力,使学生主体性得到充足发展。

本节课设计经过一系列课内外活动和大量问题情境设置,让学生利用所学知识和生活经验分析、归纳、总结,得出自己结论,充足调动学生学习主动性、主动性和发明性,促进学生主体性发展和科学素养提升。

本节课设计重视学生探究性学习,使学生在主动探究、合作交流中,培养其创新精神、分析问题和处理问题能力。

二、教材分析:《细胞生活环境》一节包含体内细胞生活在细胞外液中、细胞外液成份、细胞外液理化性质、内环境是细胞和外界环境进行物质交换媒介等内容。

这些内容,是课程标准所要求“说明稳态生理意义”基础。

本节内容关键任务是构建内环境这一关键概念,而教材并没有一开始就叙述什么是“人体内环境”,而先放眼生命世界中“细胞生活环境”这么宽广视角。

这么,既能够和《分子和细胞》衔接,利用学生已经有知识经验,又能激发学生学习爱好。

内环境这一概念,包含本节关键内容和后续学习内容内环境稳态关键性等。

该关键概念构建有利于学生了解生命活动本质,了解系统分析思想和方法,提升对生命系统和环境关系认识。

三、学情分析:内环境相关知识在初中新教材中较少包含,初中新教材仅就人体各大系统结构和功效做了常识性介绍,但因为学习间隔时间太长,印象不深刻,需要老师创设教学情境引导学生回想相关知识。

必修1细胞物质输入和输出等章节对细胞结构和功效作了较具体介绍,对学习新知识有一定帮助,但需老师引导学生将已经有知识和新学知识之间建立联络。

构建内环境概念过程中学生碰到最大问题是将抽象内环境概念转化为具体、形象立体结构。

关键采取学习策略是课前请学生设计试验探究单细胞生物生活环境, 学生利用单细胞生物生存液体环境为依靠点,类比推理人体细胞生活环境。

学生在本节课学习中要充足利用已经有知识、生活经验和多媒体材料来构建学习新知识桥梁。

四、教学目标:1.知识目标(1)描述内环境组成和理化性质。

第一章第1节细胞生活的环境一、教材分析《细胞生活的环境》是人教版高中生物必修三《稳态与环境》第1章第1节的教学内容,包括体细胞生活在细胞外液中、细胞外液的成分、细胞外液的渗透压和酸碱度、内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介等内容。

这些内容,是课程标准所规定的“说明稳态的生理意义”的基础。

二、教学目标1.知识目标:(1)描述内环境的组成和理化性质。

(2)说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

2.能力目标:尝试建构人体细胞与外界环境的物质交换模型。

3.情感、态度和价值观目标关注维持内环境稳态与健康的关系。

三、教学重点和难点1.教学重点(1)内环境的组成和理化性质。

(2)内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

2.教学难点(1)内环境的理化性质。

(2)内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

四、学情分析我们的学生属于平行分班,没有实验班,学生已有的知识和实验水平有差距。

学生对内环境稳态的理解不到位,需要教师深入分析。

五、教学方法:1.学案导学:见后面的学案。

2.新授课教学基本环节:预习检查、总结疑惑→情境导入、展示目标→合作探究、精讲点拨→反思总结、当堂检测→发导学案、布置预习六、课前准备1.学生的学习准备:预习本节内容,初步把握内环境稳态的概念。

2.教师的教学准备:多媒体课件制作,课前预习学案,课内探究学案,课后延伸拓展学案。

3.教学环境的设计和布置:四人一组,教室内教学。

七、课时安排 1课时八、教学过程(一)预习检查、总结疑惑检查落实学生的预习情况并了解学生的疑惑,使教学具有针对性。

(二)情景导入、展示目标〖章引入〗让学生阅读章引言并体会内环境的重要性。

〔节引入〕以“问题探讨”引入,学生思考并回答。

〔生答师提示〕1.图1中是人体血液中的血细胞,包括红细胞、白细胞等;图2中是单细胞动物草履虫。

2.血细胞生活在血浆中。

草履虫直接生活在外界水环境中。

两者生活环境的相似之处是:都是液体环境;不同之处是:血细胞生活在体内的血浆中,并不直接与外界环境进行物质交换,而草履虫直接生活在外界环境中;与外界环境相比,血浆的理化性质更为稳定,如温度基本恒定等。

普通高中课程标准实验教科书—必修3[人教版]第1章人体的内环境与稳态第1节细胞生活的环境王健(江苏省兴化中学225700)设计思路:《细胞生活的环境》包括体细胞生活在细胞外液中、细胞外液的成分、细胞外液的渗透压和酸碱度、内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介等内容。

这些内容,是课程标准所规定的“说明稳态的生理意义”的基础。

本节课整体设计思路是“情景导入→问题探讨→合作探究→交流讨论→分析小结→拓展评价”。

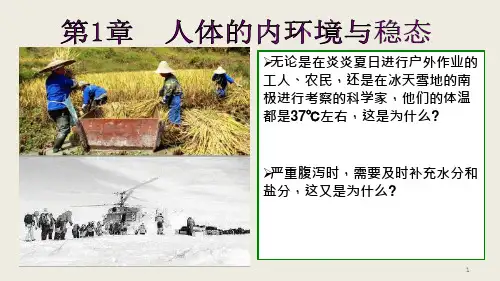

本章的引入是利用教材提供的章题图来完成。

通过启发学生观察章题图、思考图中内容与本章内容的关系,激发学生学习本章的兴趣。

同时通过图片还可以使学生感受到边防战士、炼钢工人、抗洪抢险战士工作环境的恶劣,体会他们工作的艰苦,认识他们工作的重要性,这也是一种人文精神的渗透。

本节的引入可以利用教材提供的“问题探讨”来完成。

问题探讨中人体血细胞、草履虫的图片,可以启发学生比较两者生活环境的异同,引出体内细胞生活的环境──内环境。

“体内细胞生活在细胞外液中”包含体液和内环境两个概念。

在组织教学时先从简单的体液的概念入手,再通过多媒体动态演示组织液、血浆、淋巴液之间的关系揭示细胞外液是一个有机的整体,从而逐步深入使学生理解内环境的概念。

最后通过“内环境与外界环境有哪些差别?”这样的问题,引出细胞外液的组成和理化特性的内容。

“细胞外液的成分”是学习细胞外液的渗透压和酸碱度等内容的基础。

这部分教学过程是以血浆的化学成分为例进行探讨。

围绕这个资料分析,让学生进行讨论。

教师适当引导,让学生逐步理解知识要点。

教材在这部分内容最后总结“细胞外液是一种盐溶液,类似于海水。

这在一定程度上反映了生命起源于海洋。

”这样,就在“内环境”和“生物进化”这两个核心概念之间建立了联系。

“细胞外液的渗透压、酸碱度和温度”是内环境理化性质的三个主要方面。

渗透压的概念比较难理解,教学时采取了先复习渗透作用再引入渗透压的概念,并且结合旁栏思考题,引导学生与日常生活经验相联系;pH的概念和内环境的温度特点比较好理解,教学时简单提一下即可。

第一章人体的内环境与稳态第一节细胞生活的环境【教材分析】《细胞生活的环境》是必修三第一章《人体的内环境与稳态》的第1节内容,包括细胞生活在细胞外液中、细胞外液的成分、细胞外液的渗透压与酸碱度、内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介等四部分内容。

该节内容是第二节内环境稳态的重要性的基础,也为第二章《动物和人体生命活动的调节》的的讲解做好了铺垫。

本节内容涉及的概念、原理和生理过程较多,而且抽象、复杂。

如体液、内环境、内环境的组成、细胞外液的渗透压、酸碱度等概念都非常抽象,难以理解。

为了帮助学生学好知识,提高学习兴趣,在本节的课堂教学中,采用了“图表教学法”,充分利用教材插图、设计归纳图、多媒体图像等手段,使抽象的概念具体化便于学生理解。

在教学过程中,以多媒体计算机辅助教学,充分利用各种信息技术资源来支持学生的学习,开展师生互动。

【学情分析】高二年级的学生认知特点鲜明,思维活跃,逻辑思维能力有了一定发展。

在学习过程中,他们自主学习能力提高,学习策略和技巧更加完善,更关注与生产实践和社会生活密切相关的内容;通过前面的学习,学生已了解了组成细胞的分子、细胞的基本结构和细胞的物质输入和输出等内容,为本节课的学习打下基础。

如果学习时间跨度大,很多知识可能已经淡忘,应在教学过程中多提示多引导。

很多内容比较抽象,不易理解,在学习上具有一定的难度,需适时使用多媒体课件,使抽象的内容变得直观生动,便于学生领会。

【三维目标】知识与技能1.描述内环境的组成和理化性质。

2.说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

3.说明内环境稳态的意义过程与方法尝试建构人体细胞与外界环境的物质交换模型。

情感和态度价值观通过内环境组成间关系的分析建立事物间区别与联系的观点【教学重点】1.内环境的组成和理化性质。

2.内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

【教学难点】1.内环境的组成和理化性质。

2.内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

细胞生活的环境一、教材分析《细胞生活的环境》一节包括体内细胞生活在细胞外液中、细胞外液的成分、细胞外液的理化性质、内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介等内容。

这些内容,是课程标准所规定的“说明稳态的生理意义”的基础。

本节内容的重要任务是构建内环境这一核心概念,而教材并没有一开始就阐述什么是“人体内环境”,而先放眼生命世界中“细胞生活的环境”这样的广阔视角。

这样,既可以和《分子与细胞》衔接,利用学生已有的知识经验,又能激发学生的学习兴趣。

内环境这一概念,包括本节主要内容以及后续学习内容内环境稳态的重要性等。

该核心概念的构建有助于学生理解生命活动的本质,了解系统分析的思想和方法,提高对生命系统与环境关系的认识。

从个体层次看,本章内容与第2章的内容联系紧密。

本章内容是理解第2章所阐述的通过神经、体液和免疫调节来维持稳态的基础。

内环境稳态究竟是如何维持的,本章仅仅作简要交代,有关内容将在第2章作深入探讨。

本章内容又不仅与第2章有联系:稳态是包括种群、群落、生态系统等各层次生命系统的共同特征,因此,本章是学习本书其他章节的基础,并在一定程度上起着统领全书的作用。

二、教学目标1、描述内环境的组成和理化性质。

2、说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

3、尝试建构人体细胞与外界环境的物质交换模型。

三、教学重点、难点及解决方法1、教学重点及解决方法[教学重点]⑴内环境的组成和理化性质。

⑵内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

[解决方法]⑴充分利用学生已有的知识、经验和图片搭建学习新知识的桥梁,帮助学生对细胞外液(内环境)的感性认识。

⑵通过资料分析讲解内环境理化性质。

⑶将学生分组讨论“思考与讨论”中的问题。

2、教学难点及解决方法[教学难点]⑴内环境的理化性质。

⑵内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

[解决方法]⑴同上。

⑵结合图解讲解。

四、课时安排1课时。

五、教学方法利用多媒体教学,讲述与学生练习、讨论相结合。

第1节细胞生活的环境[学习目标] 1。

描述内环境的组成和理化性质。

2.说明内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介.知识点一体内细胞生活在细胞外液中知识梳理1.体液(1)概念:人体内含有大量错误!以水为基础的液体,这些液体统称为体液。

(2)组成①血浆:血液中除错误!血细胞外的液体.②组织液:存在于错误!组织细胞间隙的液体,又叫错误!细胞间隙液.③淋巴:错误!毛细淋巴管内流动的液体叫淋巴液,也叫错误!淋巴。

(3)常见细胞生活的液体环境2.内环境(1)概念:由错误!细胞外液构成的液体环境.即主要由错误!血浆、组织液和淋巴构成。

(2)内环境各成分及细胞内液之间的相互关系(3)作用:是错误!体内细胞直接生活的环境。

错误!1。

血液、血浆、血红蛋白和血浆蛋白的关系?提示:2.体液、细胞内液、细胞外液和内环境的区别?提示:3.草履虫等单细胞生物有没有内环境?提示:没有.内环境属于多细胞生物的一个概念,单细胞生物没有所谓的内环境。

4.人的消化道、呼吸道、肺泡腔属于内环境吗?提示:不属于。

因为人的消化道、呼吸道、肺泡腔与外界相通,属于人体的外界环境.5.汗液、泪液、唾液和尿液属于细胞外液吗?为什么?提示:不属于。

因为它们不属于体内的液体,也不是体内细胞生活的液体环境.典题分析题型一体液种类及其关系[例1]如图为正常人体内某组织局部结构示意图,其中①②③④分别表示体液的成分,下列有关说法错误的是()A.图中①②④共同组成了细胞外液B.体液①中含有血浆蛋白C.图中②③构成了此组织细胞生存的内环境D.图中①②④之间的关系可表示为[解题分析]根据题干及图示可以判断出①为血浆,②为组织液,③为细胞内液,④为淋巴。

①②④构成了内环境,即细胞外液,A正确;①为血浆,含有血浆蛋白,B正确;组织细胞生存的内环境是组织液,即只有②,C错误;内环境中,组织液和血浆之间的物质交换是双向的,组织液和淋巴及淋巴和血浆之间的物质交换都是单向的,D正确。