黔东南黎平侗寨传统建筑简介

- 格式:pptx

- 大小:5.07 MB

- 文档页数:19

贵州黎平景点

肇兴侗寨

肇兴侗寨是贵州侗族地区最大的侗族村寨之一,是侗寨的典型代表。

村寨传统风貌保护完好,寨中有5座鼓楼与花桥、戏台、吊脚楼民居、禾仓等相互辉映,构成侗寨的亮丽风景线。

肇兴侗寨现为4A级旅游景区,曾被媒体评为"中国最美的乡村古镇"。

黄岗侗寨

黄岗侗寨位于黎平县双江镇,是侗族地区保护最为完整的古村落之一,整个村寨全是木质结构的干栏式建筑,群众依然过着日出而作日落而归的田园牧歌生活。

黎平古城

这座古城位于贵州省黎平县,是中国历史文化名城之一。

古城内有许多古老的建筑和文化遗产,其中最著名的是南门街和北门街两条古街,这两条街道保存完好,沿街有许多古老的店铺和民居,可以感受到古代城市的风貌和文化氛围。

论侗族的建筑风格外国语学院08英语6班王玉杰0804014620侗族是中华人民共和国的一个少数民族。

我国的侗族分布在贵州省的黎平、从江、榕江、天柱、锦屏、三穗、镇远、剑河、玉屏,湖南省的新晃、靖县、通道,广西壮族自治区的三江、龙胜、融水等县。

侗族聚居地多为山区且气候多雨潮湿,为防湿毒蛇虫兽的侵袭,底层不住人,只用来饲养家禽,安气、置柴草,放置农具和重物等。

侗族的建筑风格为干栏式建筑。

下面我将从侗族的风雨桥,吊脚楼和鼓楼这三方面介绍一下侗族的建筑风格。

风雨桥在贵州、广西的侗乡,有许多非常有名的鼓楼和风雨桥。

这些建筑属于汉末至唐代的古建筑,其结构之严谨,造型之独特,极富民族特色。

整座建筑不用一钉一铆和其它铁件,皆以质地上乘的杉木楔子衔接,拔地而起。

风雨桥又称花桥,是侗族建筑中最具特色的民间建筑之一。

苗寨喜欢靠山居住,所以侗寨大多数修在河边,溪边。

因此,侗寨就出现了石拱桥、石板桥等。

而最富民族特色的便是风雨桥。

最具盛名的风雨桥是位于广西三江侗族自治县马安寨的程阳桥是风雨桥的代表。

因桥上建有廊和亭子,既可行人,又可躲避风雨,故称风雨桥。

其结构以桥墩、桥身为主的两部分。

墩底用生松木铺垫,用特制的油灰粘合料石砌成菱形墩座,上铺放数层并排巨杉圆木,再铺木板作桥面,桥面上盖起以瓦为顶顶长廊桥身。

桥身用四根柱子将楼抬起,桥顶建造数个高出桥身的瓦顶数层飞檐翘起角楼亭、美丽、壮观。

五个石墩上各筑有宝塔形和宫殿形的桥亭,逶迤交错,气势雄浑。

长廊和楼亭的瓦檐头均有雕刻绘画,人物、山水、花、兽类色泽鲜艳,栩栩如生,是侗乡人民智慧的结晶,也是中国木建筑中的艺术珍品。

程阳桥又叫永济桥、盘龙桥,是侗寨风雨桥的代表作,是目前保存最好、规模最大的风雨桥,是侗乡人民智慧的结晶,也是中国木建筑中的艺术珍品。

始建于19 12年,于1 92 4年建成,1982年被列国家重点文物保护单位。

程阳桥为木石结构大桥,桥面架杉木,铺木板,桥长77.76 米,桥道宽 3.75 米,桥面高11.52米。

黔东南地区的苗侗建筑景观调研黔东南地区的少数民族建筑是少数民族文化能够得以传承的关键,因此可以对黔东南地区的苗侗建筑现状及发展,展开有关苗侗族文化传承的调查研究。

久仰乡境内生态环境优美,民族风情浓郁,苗族文化在这片土地上得到完整传承。

这里有剑河县最大的,入选《中国世界文化遗产预备名单》的苗族村寨----久吉村久吉的建筑有三大特色:第一个特色是房子皆为苗家特色木房,一到三层,有窗、有栏、有阳台、内有一对牛角置正堂中作装饰,上住人,下放物;第二个特色是家家户户盖青一色的木皮,猪牛圈盖木皮、粮仓盖木皮、凉亭小卖部盖木皮,颜色一体,使整个村寨呈现一种原始状态,原生态就从这里体现;第三个特色是久吉的粮仓布置得很规范,基本呈一条线型,而且粮仓的结构都是两层三间,旁有一小木梯,形状大小保持一致,排列整齐,具有很高的艺术价值和观赏价值。

也正是因为这三大特色,所以久吉于2010年8月被国家提名为世界文化遗产保护村寨。

同时少数民族有着深厚的文化,在歌曲、乐器、舞蹈、建筑、语言文字、节日、宗教信仰、风俗习惯等都有着差异性和特殊性。

少数民族的居住环境有着明显的差异性,因此,他们的文化也有着差异性。

特别地,黔东南地区的苗侗建筑是该地区人文景观的典型代表。

尤为明显的是以吊脚楼、鼓楼和风雨桥为代表的苗侗建筑,这是其他地方所缺少的,是独具特色的,让人叹服的建筑。

黔东南地区的少数民族建筑也正是少数民族文化能够得以传承的关键,因此可以对黔东南地区的苗侗建筑现状及发展,展开有关苗侗族文化传承的调查研究。

接下来是对黔东南地区少数民族建筑的有关简介:吊脚楼因为某些原因,苗族居住在半山腰,吊脚楼是苗乡的建筑一绝,它依山傍水,鳞次栉比,层叠而上,吊脚楼成为了他们的建筑风格。

苗族的吊脚楼建在斜坡上,把地削成一个“厂”字形的土台,土台下用长木柱支撑,按土台高度取其一段装上穿枋和横梁,与土台平行。

吊脚楼低的七八米,高者十三四米,占地十二三个平方米。

贵州少数民族建筑贵州少数民族建筑有哪些呢?风雨桥、侗族鼓楼、贵州吊脚楼、雷山朗德上寨古建筑群等贵州民族建筑。

以下是具体的内容:侗族地区富有民族特色的长廊式桥梁。

是处于村头寨尾、连接溪河两岸的交通设施,可避风雨,故名风雨桥。

因建造地名不同而各有专名。

均系木石结构。

桥墩以青石垒砌,桥梁、桥柱及桥面建筑全用杉木凿榫衔接,不用一钉。

桥梁结构精密,坚固耐久。

过去,在风雨桥上的亭阁里还设有神台祭坛,阁中有文臣武将的彩色塑像,四壁挂有彩绘帷帐。

桥上备有长凳、泉水等物,供来往行人取用。

风雨桥既是贵州侗族文化在建筑艺术上的结晶,也是侗族热心公益事业和互助精神的象征。

著名的黎平南江河上的地坪风雨桥,是贵州省重点文物保护单位。

侗族的一种融合宝塔与亭阁风格于一体的特有建筑物。

可分为干栏式、楼阁式、密檐钟铃式、门阙式等构造。

楼身全用杉木凿榫衔接,结构严谨。

上部似塔,重檐斗拱,有四角、六角、八角等形,少的5层,多可达11层;下部似亭,为一正方形厅堂,宽约二三丈见方,中砌大火塘,四周设座,可容二三百人集会。

鼓楼全身均描龙雕凤、玲珑秀雅。

在侗乡,几乎所有的村寨都有鼓楼。

鼓楼为集资建成,有专人看护。

逢年过节,是集会赛歌之地;农闲时节,是老人谈古论今之处;也是宣传政策的场所、文化夜校的课堂、业余剧团和业余歌组的俱乐部。

榕江县晚寨的鼓楼、从江县增冲寨的鼓楼都是贵州侗区著名的鼓楼。

其中增冲鼓楼为全国重点文物保护单位。

苗族民居的典型建筑。

是一种纯木结构建筑,采用穿斗式结构,不用一钉一铆,无论梁、柱、枋、板、椽、檩、榫,都是木材加工。

屋面则盖小青瓦或杉皮。

吊脚楼的造型为长方形和三角形的组合。

可分内外两部分,内部柱、枋、梁、檩互为垂直相交,构成一个在三维空间上的相互垂直网络体系,奠定长方形结构的基础。

吊脚楼结构功能一般按三段式划分,即底层为牲畜杂物层,二层为生活起居层,三层为粮食储藏层,其中以二层为主要层。

由于这种型制的房屋在结构、通风、采光、日照、占地诸多方面都具有一定的优越性,因而在广大苗族地区得以长期沿袭下来。

侗族建筑介绍

侗族的住房,是以干栏式竹楼为基础而发展起来的。

它是在竹木结构的竹楼上加盖木板墙、瓦、瓦当,再盖木板房。

鼓楼,也称“歌堂”,是侗族人民的精神家园。

在侗族聚居地,都有鼓楼。

鼓楼是侗族建筑中最具有特色的部分。

它是侗族人民的宗教、文化、政治、经济活动和风俗习惯的中心,它不但是侗族人民活动的重要场所,也是侗族地区政治、经济和文化生活的中心。

侗族建筑,一般由正房、偏房和厢房组成。

正房为整座鼓楼中最高大宽敞的一幢,由正厅和两边各一间偏房组成。

正厅和偏房是鼓楼内最重要的部分。

它是正屋与偏房之间连接部分,由柱子和大梁构成。

梁上梁一般用杉木制成,高约四尺许,上雕龙或凤,梁柱间横搭有长约二尺左右的木枋或木柱,一般用三根,中间一根较大。

这种结构既美观大方,又能起到承重作用。

在正厅前设有供桌和供台。

供桌是用杉木制作,上面有一块木板做成的台子,供人活动时坐、立之用。

—— 1 —1 —。

一座桥,既是前路,也是归途侗族,是生活在我国湘桂黔交界处的一支少数民族,人口约为350万人。

从人口上来说,侗族并非位于榜首附近,并且经济发展水平也相对落后,但就是这么一支祖祖辈辈栖身于大山深处的少数民族,创造出了辉煌灿烂、在中国建筑史上足以占据一席之地的侗族建筑文化,尤其以鼓楼和风雨桥建筑为代表。

即使放眼整个东亚木构体系,侗族的鼓楼与风雨桥也是不可多得的奇葩——它们的结构如此之独特,造型如此之变化多端。

程阳永济桥风雨桥,是我们如今对覆有廊屋的桥梁的通用称呼,这种称呼来源于它可以遮风避雨的功能。

然而,在侗族的语言中,风雨桥实际上另有称呼。

在侗语中,风雨桥被称为“福桥”,意指“赐予幸福吉祥之桥”。

这不是一般意义上的桥梁,它蕴含着侗族人民一种原始的自然观念,透露出一个民族的生命与桥之间的亲密关系。

侗民的传统观念认为世上的人从阴间到阳间都要经过自己的生命之桥,如果失去此桥,就意味着失去前行之路,到不到人生的方向。

其古朴的民俗含义是:桥可以让阴间的灵魂转世投胎,让阳间的灵魂得以安宁,具有祈福之意愿,这正是“福桥”之名的由来。

除了福桥这个名称,侗族村寨中的风雨桥还被叫做花桥、凉桥。

在黔东南的侗寨中,“花桥”之名尤为常见。

这一名称的来源既可以从建筑装饰物的形象化来解释(雕梁画栋),也可以从人们内心对美好事物的追求上去理解。

如位于榕江的大利侗寨,沿河流流向依次建有五座花桥。

侗语中对风雨桥特有的称呼,体现着他们对于桥梁文化独到的认知。

大利中步花桥壹绿水青山风雨桥,也就是廊桥,是在我国很多地方都有分布的一种桥梁类型。

虽然它的分布范围十分广泛,但有几个地区却集中分布着数量庞大的廊桥,其中最为突出的是湘桂黔交界处的侗族聚居区和浙闽山区。

若要说这两个地区有什么相似之处,首先不得不提的就是复杂而多元的地理环境。

浙闽山区群峰耸峙,丘岭连绵,适宜农耕的小河谷、小盆地穿插其间,因此素有“八山一水一分田”的生动写照,侗族聚居区也是如此。

贵州著名古建筑介绍(最新版)目录一、贵州古建筑概述二、贵州著名古建筑介绍1.黎平县地坪风雨桥2.福泉市葛镜桥3.印江县文昌阁4.安顺文庙大成殿5.从江县增冲鼓楼正文一、贵州古建筑概述贵州是我国西南地区的一个多民族省份,拥有丰富的古建筑遗产。

这些古建筑不仅具有很高的历史、艺术和科学价值,而且体现了贵州各民族独特的文化风貌。

本文将介绍几处贵州著名的古建筑,以期让大家对贵州古建筑有更深入的了解。

二、贵州著名古建筑介绍1.黎平县地坪风雨桥地坪风雨桥位于黎平县地坪乡,俗称花桥,始建于清光绪八年。

桥上建三座桥楼,中形似鼓楼,五重檐四角攒尖顶,称为桥上鼓楼。

这座桥设计优美,结构严谨,工艺精湛,居全国之首,展示了侗族建筑艺术的独特风格。

2004 年地坪风雨桥毁于水灾,2008 年 8 月 18 日重新建成。

2.福泉市葛镜桥葛镜桥位于贵州省福泉市城东南 2.5 公里处,横跨在麻哈江两岸绝壁之上。

桥在绝壁之上起拱,设计绝妙,用料考究工艺精湛,历经 400 多年,坚固如初。

著名桥梁专家茅以升评价其为工程艰巨,雄伟壮观,为西南桥梁之冠。

葛镜桥于 2006 年经国务院批准为全国重点文物保护单位。

3.印江县文昌阁文昌阁位于印江县,始建于明崇祯二年,初名澄清楼。

清康熙十七年重建,更名文昌阁。

阁基正八边形,门额石匾阴刻行书江城砥柱”4 字,三层正面竖排行书阴刻文昌阁。

4.安顺文庙大成殿安顺文庙大成殿前两根整石透雕龙柱,集深、浅浮雕、圆雕、镂空雕等多种石雕技艺于一身,成为一件气势宏大,玲珑剔透,栩栩如生,独具个性的艺术佳品。

其构思之独特,造型之优美,技艺之精堪,令中外专家、艺术家惊叹不已,被认定为国宝。

5.从江县增冲鼓楼增冲鼓楼位于贵州省从江县增冲乡增冲村,四周四根大木柱冲天而起,旁边配以多根小立柱,往上的飞檐层层叠落,呈现出浓郁的侗族建筑风格。

鼓楼是侗族村寨的标志性建筑,具有重要的历史、文化和艺术价值。

总结贵州古建筑以其独特的民族风格和历史文化内涵,为我们展现了一幅绚丽多彩的画卷。

侗族建筑贵州侗族分为“北侗”、“南侗”两个部分。

两地民居各有特色。

北侗地区的民居与当地汉族的民居极为相似,一般都是一楼一底、四榀三间的木结构楼房。

屋面覆盖小青瓦,四周安装木板壁,或者垒砌土坯墙。

有些侗族民居在正房前二楼下,横腰加建一披檐,此作增加檐下使用空间,形成宽敞前廊,便于小憩纳凉。

侗地区的民居具有鲜明的地方特点和浓郁的民族特色。

其地僻处苗岭南麓,溪流遍地,沟壑纵横,流水淙淙。

当地侗胞,依山傍水,修建房屋。

由于深受山区地形和潮湿气候的影响,几乎都建干阑式吊脚楼。

楼下作猪牛圈,楼上作起居室。

南侗地区盛产杉木,民居建筑体积较大,房屋高度很不一般。

在竹木掩映的侗寨中,面阔五间.高三四层的庞然大物比比皆是。

如果有高大宽敞的楼房,房东特别贤惠,又有能歌善舞、聪明过人的“姑娘头”,便自然而然地成为青年男女谈情说爱、“行歌坐月”的理想场所,侗胞称其为“月堂”。

夜幕降临,侗族后生手接“果吉”(一种乐器,形似牛腿,叫“牛腿琴”),来到“月堂”,与在堂内纺纱、绣花的侗姑对唱情歌。

姑娘边纺(绣)边唱,后生自拉自唱,气氛欢快。

不少侗族民居以杉木为柱,杉板为壁,杉皮为“瓦”,尽是杉树家族,全然杉的世界,极富民族特色.有些侗族民居巧妙建在水上,有良好的防水性能。

这种民居,楼上住人,楼下养鱼,人欢鱼跃,相映成趣。

何时想要吃鱼,只需揭开楼板,伸手可得。

南侗地区民居建筑一大特点是层层出挑,上大而下小,占天不占地。

每层楼上都有挑廊。

廊上安装栏杆或栏板。

如用栏板,还特意凿一圆形孔洞,供家犬伸头眺望。

由于层层出挑,檐水抛得很远,有利保护墙脚,且可利用层层檐口,晾晒衣服和谷物。

除利用檐下晾晒谷物外,侗族同胞还在住房附近利用杉杆搭建梯形禾晾,利用杉木修建吊脚粮仓。

粮仓也多修建在水上,有利于防火,防盗、防鼠、防潮。

侗寨建房有一规矩,即围绕鼓楼修建,犹如蜘蛛网,形成放射状.鼓楼是侗寨特有的一种民俗建筑物,它是团结的象征,侗寨的标志,在侗民心目中拥有至高无上的地位。

肇兴侗寨附近景点摘要:一、介绍肇兴侗寨二、侗寨附近的景点概述三、具体景点详述1.肇兴鼓楼2.堂安侗寨3.堂安东寨4.肇兴风雨桥5.肇兴戏台四、总结及建议正文:肇兴侗寨位于我国贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县,是一个充满民族风情的村落。

侗寨附近的景点丰富多样,既有侗族文化的展示,也有自然风光的呈现。

下面将详细介绍这些景点。

一、介绍肇兴侗寨肇兴侗寨是我国侗族文化的代表之一,有着世界非物质文化遗产侗族大歌。

侗寨的建筑风格独特,鼓楼、风雨桥等都是侗族建筑的典型代表。

二、侗寨附近的景点概述肇兴侗寨附近的景点包括肇兴鼓楼、堂安侗寨、堂安东寨、肇兴风雨桥和肇兴戏台等。

这些景点都充满了侗族文化特色,可以让游客更好地了解和体验侗族文化。

三、具体景点详述1.肇兴鼓楼:位于侗寨中心,是侗寨的标志性建筑。

鼓楼高三层,飞檐翘角,结构精美,展示了侗族建筑的独特魅力。

2.堂安侗寨:距离肇兴侗寨约8 公里,是一个历史悠久的侗寨。

寨内的鼓楼、风雨桥、戏台等建筑都充满了侗族风情。

3.堂安东寨:位于堂安侗寨附近,是一个保存完好的侗族古村落。

这里的建筑风格古朴,民族文化氛围浓厚。

4.肇兴风雨桥:位于肇兴侗寨入口处,是一座跨越肇兴河的风雨桥。

桥上建有多座亭子,可供游客休息和欣赏风景。

5.肇兴戏台:位于侗寨中心,是侗族人民举行重要活动和表演侗族大歌的地方。

四、总结及建议肇兴侗寨附近的景点为游客提供了丰富的旅游资源,可以深入了解侗族文化和风土人情。

游客可以在游览这些景点时,欣赏到美丽的自然风光,体验侗族人民的独特风情。

侗族的民俗文化一、建筑侗族擅长建筑。

结构精巧、形式多样的侗寨鼓楼、风雨桥等建筑艺术具有代表性。

在贵州、广西的侗乡,有许多久负盛名的风雨桥鼓楼和风雨桥。

侗寨鼓楼,鼓楼的造型十分别致,它的底部多为四方形,楼顶是多角形状,楼的层数均为单数,如9、11、13、15、17,楼顶悬有象征吉样的宝葫芦。

十几层的鼓楼,全为杉木穿枋或接榫而成,不用一颗铁钉。

檐下的如意斗拱,飞檐翘角,非常精巧。

檐板上绘有各种古装人物画、山水画、花鸟画或生活风俗画,形态逼真,栩栩如生。

整个鼓楼,远观巍峨庄严,气势宏伟,近看亲切秀丽,玲珑雅致。

在过去,鼓楼的功用是昌鼓在楼顶,以便寨老击鼓报警和击鼓议事,如今的鼓楼已被时代赋予了新的功用,它成了侗族人民学文化和开展娱乐活动的场所。

风雨桥极富民族特色,也是侗寨特有的建筑之一。

因桥上建有廊和亭,即可行人,又可避风雨,故称风雨桥。

坐落在广西三江林溪河上的程阳桥是风雨桥的代表。

这座桥始建于1916年,是一座四孔五墩伸臂木梁桥,全长76米,宽3.4米,高10.6米。

在5座青石桥墩上,架四五尺围大的6根连排杉木两层为梁,上面以5座不同屋顶的楼阁相间,接连构成一条长廊式走道桥面,走道两旁设长凳,供行人避雨和休息,楼阁和廊檐绘精美侗族图案。

五个石墩上各筑有宝塔形和宫殿形的桥亭,逶迤交错,气势雄浑。

二、服饰男穿对襟短衣,有的右衽无领,包大头巾,女子上着大襟、无领、无扣衣,下穿裙或裤。

惯束腰带,包头帕。

用黑、青(蓝)、深紫、白等四色。

黑青色多用于春、秋、冬三季,白色多用于夏季,紫色多用于节日。

女裙分季节,多用黑色。

讲究色彩配合,通常以一种颜色为主,类比色为副,再用对比性颜色装饰。

主次分明,色调明快而恬静,柔和而娴雅。

洛香妇女春节穿青色无领衣,围黑色裙,内衬镶花边衣裙,腰前扎一幅天蓝色围兜,身后垂青、白色飘带,配以红丝带。

侗族又有南侗和北侗之分,南部侗族服饰十分精美,妇女善织绣,侗锦、侗布、挑花、刺绣等手工艺极富特色。

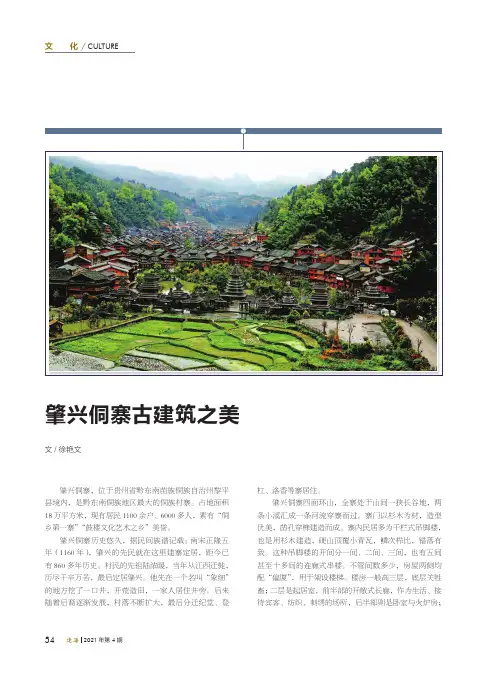

肇兴侗寨,位于贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县境内,是黔东南侗族地区最大的侗族村寨。

占地面积18万平方米,现有居民1100余户、6000多人,素有“侗乡第一寨”“鼓楼文化艺术之乡”美誉。

肇兴侗寨历史悠久,据民间族谱记载:南宋正隆五年(1160年),肇兴的先民就在这里建寨定居,距今已有860多年历史。

村民的先祖陆浓暖,当年从江西迁徙,肇兴侗寨古建筑之美

文 / 徐艳文

杠、洛香等寨居住。

肇兴侗寨四面环山,全寨处于山间一狭长谷地,两条小溪汇成一条河流穿寨而过。

寨门以杉木为材,造型优美,凿孔穿榫建造而成。

寨内民居多为干栏式吊脚楼,也是用杉木建造,硬山顶覆小青瓦,鳞次栉比,错落有致。

这种吊脚楼的开间分一间、二间、三间,也有五间甚至十多间的连廊式串楼。

不管间数多少,房屋两侧均。

肇兴侗寨附近景点摘要:一、引言二、肇兴侗寨简介三、附近景点概述1.肇兴鼓楼2.堂安侗寨3.肇兴风雨桥4.肇兴表演场四、游览建议五、结语正文:【引言】肇兴侗寨,位于我国贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县,是一个充满民族风情的旅游胜地。

这里拥有美丽的自然风光和丰富的民俗文化,吸引了大量游客前来游览。

本文将向您介绍肇兴侗寨附近的几个著名景点,希望为您的旅程提供参考。

【肇兴侗寨简介】肇兴侗寨是中国侗族文化的代表之一,被誉为“侗乡第一寨”。

寨子始建于宋朝,距今已有800 多年历史。

这里保存着完好的侗族传统建筑、服饰、歌舞、饮食等文化,是体验侗族风情的绝佳之地。

【附近景点概述】1.肇兴鼓楼肇兴鼓楼位于侗寨中心地带,是侗族村寨的标志性建筑。

鼓楼为三重檐歇山顶式木结构建筑,高约20 米。

楼上置有一面牛皮大鼓,供村民聚会、议事、庆典等活动使用。

2.堂安侗寨堂安侗寨距离肇兴侗寨约8 公里,是一个历史悠久的侗族村寨。

这里的侗族建筑风格独特,拥有许多具有历史价值的鼓楼、风雨桥等。

此外,堂安侗寨还以侗族大歌、侗戏等传统文化表演闻名。

3.肇兴风雨桥肇兴风雨桥横跨于一条名为“肇兴河”的溪流之上,是一座具有侗族特色的木质廊桥。

桥上盖有遮阳避雨的长廊,故名“风雨桥”。

桥上雕刻精美,充满了侗族艺术特色,是游客拍照留念的好地方。

4.肇兴表演场肇兴表演场位于侗寨内,提供各种侗族文化表演活动。

游客可以在这里欣赏到侗族歌舞、侗戏、大鼓等表演,感受侗族文化的魅力。

【游览建议】游览肇兴侗寨时,建议游客安排至少一天的时间。

除了游览上述景点外,还可以品尝当地的美食,如侗族酸肉、油茶等。

此外,游客可以购买一些侗族特色的工艺品和纪念品,如侗布、银饰等。

【结语】肇兴侗寨附近拥有丰富的旅游资源,游客可以在这里感受侗族文化的独特魅力。

不论是历史悠久的鼓楼,还是美丽的风雨桥,都为游客呈现了一幅美丽的画卷。

浅析贵州民居之黔东南侗族干阑建筑具有传统特色的侗族居住建筑是贵州省城市文化和城市建筑风格的特殊表现。

在现代化的城市中,对少数民族特殊建筑应如何保护、管理、进行了简要阐述。

标签:贵州民居;侗族干阑建筑;保护1、贵州民居的生成背景贵州现在民族建筑居多集中地地区属黔东南地区,该地区雨量充沛,气候温和,晨昏多雾,雨后爽朗。

所谓“七山一水一分田,一分道路和庄园”,“开门见山,出门爬山”的民谚,形象生动地概括了这一气候复杂,自然条件特殊,建设用地有限的特定的高原地貌环境。

对地形地貌较为适应的干阑式建筑,在有限的用地上,最大限度的利用地形,在不改变自然环境的条件下,在抬高建筑的方式,建立起适应地形地貌,又具有安全性的建筑,很好的突出了地理环境作用于建筑的文化结果。

2、黔东南侗族干阑建筑2.1自然衍生的山寨形态一般侗族村寨分布都依山傍水,位于兩座山脉之间的谷地,干阑木楼沿着山谷走向布置,地势平坦,民居的分布形态呈带状格局,各空间布局形态都是受民族文化的影响而产生和发展的,同时随生活方式和民族文化的撞击,以及时间、人物、地域的不同而展现出不同的风貌。

2.2传统侗居空间的形态特征侗居多依山傍水而建,由于用地有限,为创造更多的使用空间,建筑巧妙的与地势相结合,手法独具匠心。

传统侗居的平面空间多样,但就其类型而言,当归于干阑建筑。

干所谓干阑建筑,即用过柱子把建筑托起,使其下部架空。

实际是对“人处其上,畜产居下”的居住建筑类型的通称。

不过,随着人们对住宅空间和面积领域的要求的扩展,干阑建筑有些已经从简单的两层发展为三层或者四层。

从一开间发展为两开间、三开间或者更多开间,或者长屋。

2.3侗寨公共交往场所2.3.1鼓楼,鼓楼是侗族村寨的标志,是象征族性群体的标志性建筑物,是侗寨社会、文化、政治中心。

鼓楼是侗族文化的中心载体.是侗族民族精神文化的象征.鼓楼成为了内聚人心、外显吉祥的建筑物,鼓楼在侗族人民的社会生活中占有十分重要的地位。

肇兴侗寨的鼓楼详述侗寨鼓楼是侗族地区特有的一种公共建筑物,是侗寨的标志。

在侗族南部方言区,几乎村村寨寨都有鼓楼,是侗寨风光的一大特色。

鼓楼具有历史悠久、造型美观、结构独特、用途多样等特点,具有十分重要的历史、科学、艺术价值和民族民俗文物价值。

鼓楼的来源,众说纷纭。

民间传说三国时,诸葛亮南征,曾扎营侗乡,为方便指挥,在营寨中修筑高亭,内置铜鼓,以鼓声传令,遂流传成为鼓楼。

另有一种说法更加神奇,传说鼓楼乃外星人留在地球上的遗迹。

古代外星人来过侗乡,曾修建火箭和飞碟发射架。

鼓楼外形颇似发射火箭的支架,顶层阁楼的剖面恰如飞碟的造型,是侗族先人按照外星人的建筑模式建造的。

在侗族歌师赞颂鼓楼的歌词中,就那天神仙下界送礼钱的句子,耐人寻味。

肇兴以鼓楼群最为著名,其鼓楼在全国侗寨中绝无仅有,被誉为鼓楼之乡。

寨中五团,共建有鼓楼五座,花桥五座、戏台五座。

五座鼓楼的外观、高低、大小、风格各异,蔚为大观。

鼓楼从外观观赏像一座宝塔,飞阁重檐,气势雄伟。

全楼为木结构建筑,用四根大杉木为主柱直达顶层,另立副柱加横竖瓜于其上,向四周伸展,全以木榫穿合。

传统为中央悬空一根为雷公柱、四根金柱为主承柱、四周有十二根檐柱的结构方法,象征一年、四季、十二个月,寓意天长地久。

鼓楼的平面均为偶数,一般有正方形、六边形、立面均为奇数重檐,少则一层,多达十七屋,高度多为二十米左右,逐层收缩,最高顶阁内放置牛皮大鼓。

顶部为攒尖、悬山、歇山等形式,顶端置葫芦形塔刹。

底部多数系正方形,中央置火塘,塘火终年不断。

建筑类型有厅堂式、干栏式、门阙式、楼阁式、密檐式等多种。

侗寨建鼓楼,是吉祥的象征,兴旺的标志,由全寨人集资修建。

鼓楼的作用有:一是侗寨的标志。

二是侗族族姓的标志。

三是侗族群众休闲的场所。

四是年轻人社交的场合。

五是接待客人的地方。

六是 *** 议事的要地。

七是传递信息或报警的工具。

鼓楼的来源,众说纷纭。

民间传说三国时,诸葛亮南征,曾扎营侗乡,为方便指挥,在营寨中修筑高亭,内置铜鼓,以鼓声传令,遂流传成为鼓楼。

贵州传统民族建筑特色

贵州作为中国西南地区的一个重要省份,拥有丰富的民族文化资源,其中民族建筑是贵州文化的重要组成部分。

贵州的传统民族建筑特色独具魅力,体现了当地民族文化的精髓和智慧。

这些建筑不仅是生活的载体,更是艺术的表现,它们融合了地域特色、民族习俗和自然环境,展现出了独特的魅力。

贵州的传统民族建筑主要包括侗族风雨桥、苗族吊脚楼、布依族风雨廊桥等,这些建筑都体现了当地民族对自然环境的深刻理解和对生活智慧的传承。

下面就让我们来一一了解贵州传统民族建筑的特色和魅力。

一、侗族风雨桥

侗族风雨桥是侗族人民智慧的结晶,它是侗族文化的象征之一,也是侗族建筑中的瑰宝。

侗族风雨桥主要分布在贵州省黔东南苗族侗族自治州、贵阳、遵义等地。

这些风雨桥以木结构为主,利用榫卯相扣的原理建造而成,没有使用一颗铁钉和一根铁索,被誉为“活節工程”和“木构建筑的明珠”。

侗族风雨桥的建造既解决了民族移民活动的交通问题,又为当地人民提供了休憩、庇护的场所。

桥上设有亭台楼阁,让人在桥上行走既能避雨防晒,又能观赏风景。

这些风雨桥不仅是交通的便利工程,更是当地人们行走、聚会、娱乐、竞技的场所,是侗族社会生活的重要组成部分。

侗族风雨桥还承载着侗族人民的历史文化和风俗习惯,体现了侗族人民对自然环境的敬畏和对生活智慧的传承。

这些风雨桥优雅的外形、巧妙的结构和丰富的文化内涵,使其成为贵州传统民族建筑的瑰宝。

二、苗族吊脚楼

苗族吊脚楼的建造充分考虑了山区气候、地质和民族生活习惯,为当地人民提供了理想的居住环境。

这些吊脚楼不仅能防潮防潦、防火防兽,还能隔冷遮阳,是苗族人民居住的理想之所。

肇兴侗寨五个团鼓楼的详细介绍

肇兴侗寨是位于中国贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县的一个侗族村寨。

侗族是中国少数民族之一,以其独特的文化和建筑风格而闻名。

肇兴侗寨是侗族建筑的典型代表,其中五个团鼓楼是寨内最具特色和重要的建筑。

1. 东门团鼓楼:东门团鼓楼位于肇兴侗寨的东部入口,是寨内最大的团鼓楼。

它是由木材和石头建造而成的三层楼阁,高约15米。

团鼓楼的顶部有一座小型鼓楼,用于告示和传递信息。

每年的重要节日和庆典活动,侗族人民会在团鼓楼前进行传统的侗族鼓舞表演。

2. 西门团鼓楼:西门团鼓楼位于肇兴侗寨的西部入口,是寨内第二大的团鼓楼。

它的建筑风格和东门团鼓楼类似,也是由木材和石头建造而成的三层楼阁。

西门团鼓楼也是侗族人民举行各种庆典和活动的重要场所。

3. 中门团鼓楼:中门团鼓楼位于肇兴侗寨的中部,是寨内的中心地带。

它也是一个三层楼阁,高约12米。

中门团鼓楼是肇兴侗寨的地标建筑之一,常常被用作游客参观和了解侗族文化的场所。

4. 南门团鼓楼:南门团鼓楼位于肇兴侗寨的南部入口,是寨内的一个重要建筑。

它的建筑风格和其他团鼓楼类似,也是由木材和石头建造而成的三层楼阁。

南门团鼓楼常常用于举行婚礼和其他庆典活动。

5. 北门团鼓楼:北门团鼓楼位于肇兴侗寨的北部入口,是寨内最小的团鼓楼。

虽然它的规模较小,但它同样具有代表性的建筑风格。

北门团鼓楼也是侗族文化的重要组成部分,常常用于举办传统艺术表演和庆典活动。

这五个团鼓楼是肇兴侗寨的重要景点,也是了解侗族文化的窗口。

每年都有大量的游客前来参观和体验侗族的生活方式和传统文化。

侗寨鼓楼是侗族村寨中的一种传统木构建筑,通常作为集会和议事的场所。

鼓楼在侗族文化中具有重要的地位,它不仅是侗寨的标志,也是侗族人民精神文化生活的重要场所。

以下是关于鼓楼的一些详细信息:

1. 建筑特点:侗寨鼓楼通常由杉木制成,采用穿斗式结构,即柱与梁之间通过榫卯连接。

鼓楼的建筑形式多样,有的是多柱式,即由四根主柱和十二根衬柱构成;有的则是独柱式,由一根中心柱支撑,直通顶端,底部有四根衬柱。

2. 功能作用:鼓楼不仅仅是一个建筑物,它还承载着侗族人民的集会、议事、娱乐等多种社会功能。

在鼓楼中,村民们会聚集起来讨论村寨大事,举行各种节日活动,甚至进行歌舞表演等文化娱乐活动。

3. 文化意义:鼓楼是侗族文化的象征,它不仅展现了侗族人民精湛的建筑技艺,还体现了侗族丰富的历史文化和艺术审美。

每一座鼓楼都是侗族人智慧和才能的结晶,是侗寨的政治和文化活动中心。

此外,肇兴侗寨是一个著名的侗族村寨,拥有五座集中的鼓楼群,这些鼓楼不仅是当地的标志性建筑,也是游客了解侗族文化的窗口。

总的来说,侗寨鼓楼是侗族文化的重要组成部分,它们不仅是精美的木构建筑,更是侗族社会生活和文化传承的重要载体。