第十一讲 写景类文章阅读

- 格式:doc

- 大小:43.00 KB

- 文档页数:7

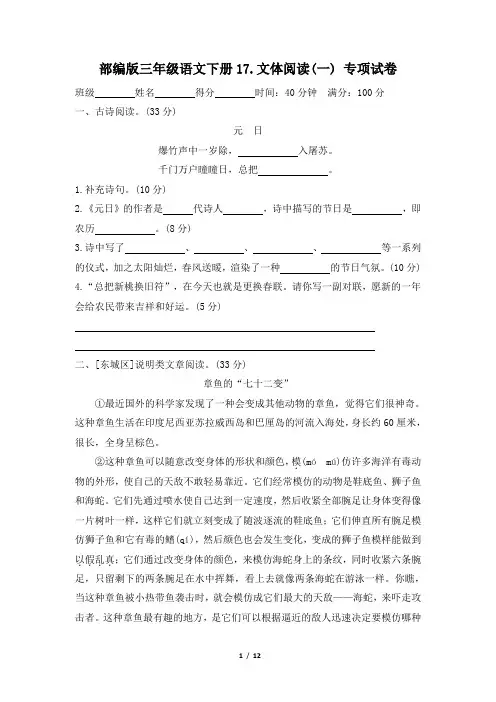

部编版三年级语文下册17.文体阅读(一) 专项试卷班级姓名得分时间:40分钟满分:100分一、古诗阅读。

(33分)元日爆竹声中一岁除,入屠苏。

千门万户曈曈日,总把。

1.补充诗句。

(10分)2.《元日》的作者是代诗人,诗中描写的节日是,即农历。

(8分)3.诗中写了、、、等一系列的仪式,加之太阳灿烂,春风送暖,渲染了一种的节日气氛。

(10分)4.“总把新桃换旧符”,在今天也就是更换春联。

请你写一副对联,愿新的一年会给农民带来吉祥和好运。

(5分)二、[东城区]说明类文章阅读。

(33分)章鱼的“七十二变”①最近国外的科学家发现了一种会变成其他动物的章鱼,觉得它们很神奇。

这种章鱼生活在印度尼西亚苏拉威西岛和巴厘岛的河流入海处,身长约60厘米,很长,全身呈棕色。

②这种章鱼可以随意改变身体的形状和颜色,模.(mómú)仿许多海洋有毒动物的外形,使自己的天敌不敢轻易靠近。

它们经常模仿的动物是鞋底鱼、狮子鱼和海蛇。

它们先通过喷水使自己达到一定速度,然后收紧全部腕足让身体变得像一片树叶一样,这样它们就立刻变成了随波逐流的鞋底鱼;它们伸直所有腕足模仿狮子鱼和它有毒的鳍(qí),然后颜色也会发生变化,变成的狮子鱼模样能做到以假乱真....;它们通过改变身体的颜色,来模仿海蛇身上的条纹,同时收紧六条腕足,只留剩下的两条腕足在水中挥舞,看上去就像两条海蛇在游泳一样。

你瞧,当这种章鱼被小热带鱼袭击时,就会模仿成它们最大的天敌——海蛇,来吓走攻击者。

这种章鱼最有趣的地方,是它们可以根据逼近的敌人迅速决定要模仿哪种动物。

③科学家研究发现,是恶劣的环境锻炼出了章鱼的这种奇特的本领。

它们最初可能是因为捕.(bǔpǔ)食而从珊瑚礁搬到河流入海口处的泥滩上。

这里地形单调,缺少多样性,因此章鱼无处藏身,稍.(shāo shào)不注意,就很容易遭到梭鱼、鲨鱼和鲇鱼的捕食,而那些长得像鞋底鱼、狮子鱼或海蛇的章鱼则得以生存,于是章鱼的这种特性经过自然选择被保留了下来。

小学语文写景阅读教案第一章:认识写景阅读一、教学目标1. 让学生了解写景阅读的概念和重要性。

2. 培养学生对自然景物和人文景观的观察和描述能力。

3. 提高学生对语文阅读的兴趣和积极性。

二、教学内容1. 写景阅读的定义和作用。

2. 写景阅读的方法和技巧。

3. 精选的写景文章阅读与分析。

三、教学步骤1. 引入话题:提问学生对自然景物和人文景观的观察和描述经验。

2. 讲解写景阅读的概念和重要性。

3. 介绍写景阅读的方法和技巧。

4. 进行写景阅读的实践练习。

5. 分享和讨论精选的写景文章。

四、教学评价1. 观察学生在写景阅读实践中的表现。

2. 评估学生对写景阅读方法和技巧的掌握程度。

3. 收集学生对精选写景文章的阅读反馈和感想。

第二章:观察自然景物一、教学目标1. 培养学生对自然景物的观察能力和描述能力。

2. 帮助学生运用恰当的词语和句式来表达自然景物的特点和美感。

3. 提高学生对语文阅读和写作的兴趣和积极性。

二、教学内容1. 自然景物的观察方法和技巧。

2. 描述自然景物的恰当词语和句式。

3. 实践练习观察和描述自然景物。

三、教学步骤1. 引入话题:提问学生对自然景物的观察经验。

2. 讲解自然景物的观察方法和技巧。

3. 教授描述自然景物的恰当词语和句式。

4. 分组进行观察和描述自然景物的实践练习。

5. 分享和讨论学生的观察和描述成果。

四、教学评价1. 观察学生在观察和描述自然景物时的表现。

2. 评估学生对自然景物观察方法和技巧的掌握程度。

3. 收集学生对观察和描述自然景物的反馈和感想。

第三章:描绘人文景观一、教学目标1. 培养学生对人文景观的观察能力和描述能力。

2. 帮助学生运用恰当的词语和句式来表达人文景观的特色和历史价值。

3. 提高学生对语文阅读和写作的兴趣和积极性。

二、教学内容1. 人文景观的观察方法和技巧。

2. 描述人文景观的恰当词语和句式。

3. 实践练习观察和描述人文景观。

三、教学步骤1. 引入话题:提问学生对人文景观的观察经验。

部编版九年级上册语文第十一课《醉翁亭记》教案及知识点1.部编版九年级上册语文第十一课《醉翁亭记》教案教学目标:知识与能力1.了解结构,把握中心,掌握常见文言实词、虚词、句法,积累名言和议论文素材,熟读成诵。

2.学会将写景、叙事、抒情相结合的写法;提高语言鉴赏能力。

3.体会作者寄情山水、与民同乐的情怀。

过程与方法1、借助工具书和书下注释,疏通文意。

2、抓住“醉”与“乐”的关系,把握主旨。

3、反复诵读,品味语言,体会感情。

教学重难点:重点:理解写景抒情的作用,背诵全文,掌握名句。

难点:理解本文从“乐”和“醉”所抒发的政治理想。

教具准备:多媒体教学安排:两课时教学过程一、导人新课师:同学们,我们刚刚范仲淹的《岳阳楼记》,范仲淹在被贬谪邓州的第二年,也就是庆历六年,写下了《岳阳楼记》,寄托了自己“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治理想;,欧阳修参与了范仲淹的政治改革,同一年也被贬在滁州写下了千古名篇《醉翁亭记》。

二、简介作者欧阳修是北宋的文学家。

他四岁丧父,家境贫困,母亲用荻秆画地教他识字读书。

后来他考取进士,在朝廷作官,位居参知政事(副宰相),官位和范仲淹一样。

他支持范仲淹的政治改革,范被罢官,欧阳修不顾个人利害,愤然上书斥责有关的权臣,他因此也遭到贬谪。

《醉翁亭记>就是他被贬到滁州(今安徽滁县)当太守时写的。

三、初步感知1.教师范读(或播放课文朗读录音)。

要求学生:听清字音,必要时在书上注音。

2.学生试读课文。

3.学生互读课文。

方法:二人小组,一人读一人听,纠正读音错误;各读一遍。

4、请四位学生,每人读一段。

集体纠正读音。

(从正音入手,引导学生反复朗读课文,要读得流畅,重音、停顿、速度、节奏得当。

)四、疏通全文大意1.通读全文。

要求先不看课文注解,把不懂的字、词、句标出。

然后对照注解再读全文,仍有不懂的就做上记号。

还可查古汉语词典,自己解决问题。

(教师在巡视中发观较普遍的问题作筛选,寻求教学的针砷洼。

2024年一轮复习知识点全覆盖+考查趋势+思维导图+复习要点+解题方法(全国通用)记叙文阅读(十一)记叙文是指记人、叙事、写景、状物等类的文章。

它以记叙和描写为主要表达方式,兼有议论和抒情。

新版课程标准提到了“核心素养内涵”,其中有:1.文化自信文化自信是指学生认同中华文化,对中华文化的生命力有坚定信心。

通过语文学习,热爱国家通用语言文字,热爱中华文化,继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,关注和参与当代文化生活,初步了解和借鉴人类文明优秀成果,具有比较开阔的文化视野和一定的文化底蕴。

这里首次提到了“革命文化”,这是一个新亮点,必将在今后的语文教学考试中有所体现。

近年来对记叙文阅读的考查,主要有以下特点。

1. 阅读材料均来自于课外,不仅注意记叙文类型的多样化,而且注重文章的审美意趣、价值取向。

2. 题型更加灵活。

注重对阅读材料的词句理解、文章把握、要点概括、内容探究、作品感受等方面的考查,尤其是开放类试题,包括评说、感悟、联想与想象、仿写、比较、探究、赏析等。

3. 主观类试题及开放性试题的比例逐渐加大,适当考查知识积累,侧重考察学生的理解及感悟、表达等能力,突出学生个性化体验。

考点一:文本赏析【考向 1 选材特点】①选材真实:选取作者的亲身经历或耳闻目睹的事件,具有真情实感。

②选材典型/切题:围绕中心选取事例,反映事物的本质,具有针对性。

③选材新颖:选取的材料具有时代气息/视角独特。

④选材多角度:从几个方面来叙述,全面性。

【考向 2 语言品析】(1) 遣词造句方面:长短句结合、句式富于变化、句式整齐节奏感强运用反问增强语言气势(2)语言风格方面:①典雅而有韵味、含蓄凝练②清新雅洁、灵活生动活泼、③幽默风趣④富有生活气息、质朴自然【考向 3 人称作用】(1) 第一人称:①给人以真实可信之感②叙述亲切自然③便于作者直接表达自己的思想感情。

(2)第二人称:①增加亲切感,拉近与读者的距离②利于交流思想情感,便于抒情。

2023年第课《春》说课稿第11课《春》说课稿11、教材的地位及作用本课是人教版初中《语文》教材七年级(上)第三单元第十一课,本单元要点是引导学生学会写景的方法,学会有感情的朗读课文。

而《春》是写景抒情散文中的精品,作者以清爽美丽的语言引导人们去观赏大地回春的动人景象,并感受春天所带来的蓬勃朝气与无限希望。

《春》在选材上,谋篇上紧紧扣住了春天的特征,而且在语言的技巧上也充分体现了这一点。

因此《春》作为第三单元第一篇是有道理的,由《春》这一课起先.,继而学习后几篇课文来加深人们酷爱自然的.感情也是有好处的。

2、教学目标1学问目标A、驾驭生字词B、学习用显明、精确、生动的语言,详细地、绘声绘色地描绘春天的各种景色。

C、学习作者对事物的细致视察和抓住“春天”的特点。

2实力目标A、引导学生品尝作者用诗一般的抒情笔调、美丽的语言描绘春天。

B、学习比方、拟人修辞手法的运用。

C、指导学生通过朗读理清文章思路,理解文章内容,把握作者情感。

3情感目标深刻理解作者通过细致生动的描绘充溢生命力的春天景象,来表现自己酷爱自然,酷爱生活,追求将来,主动进取的生活看法和为建设人类美妙的春天而发奋努力的崇高志向。

[说明]确定以上的三个目标是要体现“新课标”提倡的“学问与实力、过程与方法、情感与看法”并重的教学理念。

3教学重、难点教学重点:引导学生领悟,写好景物必需进行细致的视察,还要逐步学会各种写景方法(如修辞手法、表达方式的运用)教学难点:读课文,要求读出有感情,用声音来塑造春天的形象,传达内心的感受。

4学情分析:初一的学生已经学习过抒情散文,但详细的学习全篇都是写景的抒情散文还是第一次。

因此要引导学生懂得写景要抓住景物特征,还要用精确生动的语言,努力通过本课,做到在理解课文的基础上通过停顿的长短、读音的轻重、语速的快慢和语调的抑扬来传达内心感受。

说课后记:写完本说课稿,我再回忆以往教《春》的模式:那是一段段的分析,一个个问题简洁的提问。

小学语文写景阅读教案第一章:了解写景文章一、教学目标:1. 让学生了解什么是写景文章。

2. 培养学生对自然景物的观察和描绘能力。

二、教学内容:1. 定义写景文章及特点。

2. 分析一篇简单的写景文章。

三、教学步骤:1. 引入话题:让学生谈谈自己对大自然景物的看法。

2. 讲解写景文章的定义及特点。

3. 分析一篇简单的写景文章,引导学生关注文章中对景物的描绘。

四、作业布置:1. 观察周围的自然景物,写一篇简单的写景文章。

五、教学反思:通过本节课的学习,学生对写景文章有了初步的认识,并能观察周围的自然景物进行简单的描绘。

但在写作过程中,部分学生对景物的细节描绘不够到位,需要在今后的教学中进行针对性的指导。

第二章:观察四季变化一、教学目标:1. 让学生了解四季变化的特点。

2. 培养学生观察四季变化,并运用词语进行描绘的能力。

二、教学内容:1. 四季变化的顺序及特点。

2. 运用词语描绘四季变化。

三、教学步骤:1. 引入话题:让学生谈谈自己对四季变化的认识。

2. 讲解四季变化的顺序及特点。

3. 引导学生运用词语描绘四季变化。

四、作业布置:1. 观察四季变化,运用词语描绘,写一篇短文。

五、教学反思:本节课学生对四季变化有了更深刻的认识,并能运用词语进行描绘。

但在描绘过程中,部分学生对季节特点的把握不够准确,需要在今后的教学中进行针对性的指导。

第三章:欣赏自然景观一、教学目标:1. 让学生了解我国自然景观的多样性。

2. 培养学生欣赏自然景观的能力。

二、教学内容:1. 我国自然景观的种类及特点。

2. 欣赏一篇关于自然景观的文章。

三、教学步骤:1. 引入话题:让学生谈谈自己对我国自然景观的认识。

2. 讲解我国自然景观的种类及特点。

3. 欣赏一篇关于自然景观的文章,引导学生关注文章中对景观的描绘。

四、作业布置:1. 选择一个自己喜欢的自然景观,写一篇欣赏的文章。

五、教学反思:本节课学生对我国自然景观有了更全面的了解,并能欣赏文章中的景观描绘。

《经典常谈》第11章节《词赋》归纳及章节练习(附答案)【内容要点梳理】辞:屈原因遭贵族排挤诽谤,被先后流放至汉北和沅湘流域。

楚国郢都被秦军攻破后,自沉于泪罗江,以身殉楚国。

《楚辞》中《离骚》和《九章》的各篇,都是他放逐时候所作。

《离骚》尤其是千古流传的杰构。

《九章》的各篇原是分立的,有些是初次被放时所作,有些是二次被放时所作,大约汉时才合在一起,给了“九章”的名字。

从《诗经》二南到《离骚》,能看出句逗由短而长、由齐而畸的一个趋势,屈原诸作奠定了这种体制,模拟的日渐变多。

弟子宋玉创作《九辩》,到了汉代,模拟《离骚》的更多,东方朔、王褒、刘向、王逸都走着宋玉的路,汉武帝时最盛。

汉时称这种体制为“辞”,又称为“楚辞”。

刘向将这些东西编辑起来,成为《楚辞》一书。

赋:荀子的《赋篇》最早称“赋”。

《赋篇》安排客主,问答成篇,开后来赋家的风气。

荀赋和屈辞合一,也许是在贾谊手里。

贾谊是荀卿的再传弟子,他的境遇近于屈原,又久居屈原的故乡,他模拟屈原的体制,却袭用了荀卿的“赋”的名字。

这种赋日渐发展,屈原诸作也便被称为“赋”。

《汉书》《艺文志》《诗赋略》分赋为四类。

“杂赋”十二家是总集:屈原以下二十家,是言情之作;陆贾以下二十一家,近于纵横家言;苟卿以下二十五家,大概是叙物明理之作。

东汉班固作《两都赋》张衡仿作《二京赋》,晋左思又作《三都赋》这种赋,是陆贾、荀卿的混合,是散文的更进一步。

此后赋体渐渐缩短,字句整炼起来,务求精巧,不再用来讽谏。

【同步练习】+答案一、填空。

1.屈原是我国历史里永被纪念着的一个人,相传旧历端午节便是他的忌日。

2.《楚辞》中《》和《》的各篇,都是他放逐时候所作。

《》尤其是千古流传的杰构。

3.“离骚”是“”或“”的意思。

【答案】1.五月五日2.《离骚》《九章》《离骚》3. 别愁遭忧4. 刘安《离骚传》5. 分立6.兮参差不齐7. 由短而长、由齐而畸8. 宋玉《九辩》9.汉代东方朔刘向汉武楚辞刘向10. 赋问答11.贾谊赋12. 四杂赋言情叙物明理13. 班固《三都赋》陆贾散文14. 讽谏梁、唐俳体15. 排偶散文欧阳修赤壁赋文体16. 八韵对仗律赋17.文段中的“他”指的是 ________。

海纳百川篇古诗之炼字典例精选题模一:动词1. 【答案】“随”字化静为动(以静衬动),写出群山随着平原的出现而不复见,形象地描绘了渡过荆门后的壮阔景象,表现了诗人喜悦开朗的心情。

【解析】此题考查诗歌的炼字,解答时要读懂句子并赏析精彩字词的妙处。

“山随平野尽”,形象地描绘了船出三峡、渡过荆门山后长江两岸的特有景色:山逐渐消失了,眼前是一望无际的低平的原野。

著一“随”字,化静为动,将群山与平野的位置逐渐变换、推移,真切地表现出来。

这句好比用电影镜头摄下的一组活动画面,给人以流动感与空间感,将静止的山岭摹状出活动的趋向来。

【赏析】《渡荆门送别》是唐代伟大诗人李白青年时期在出蜀漫游的途中写下的一首五律。

此诗由写远游点题始,继写沿途见闻和观感,后以思念作结。

全诗意境高远,风格雄健,形象奇伟,想象瑰丽,以其卓越的绘景取胜,景象雄浑壮阔,表现了作者少年远游、倜傥不群的个性及浓浓的思乡之情。

2. 【答案】运用拟人,将山林翠色人格化,生动形象地写出了山林翠色轻拂着诗人的衣襟,仿佛对诗人眷恋不舍,衬托出诗人对华子岗美丽景色的喜爱和深深留恋之情。

【解析】此题考查炼字。

注意解答的步骤:先解释表层含义,再解释深层含义,最后答表达出的思想情感。

诗中的“拂”字,是拟人化的手法,写出了山林青翠轻拂衣襟,蕴含着作者对美景的喜爱和深深留恋之情。

【赏析】《华子岗》是唐代诗人裴迪创作的五言绝句。

全诗描写了华子冈的美丽景色,表达了诗人对此地美景的流连之情。

该诗于简单勾勒中尽显隐居山林的静谧,给人身临其境之感,韵味丰富,情趣盎然。

题模二:形容词3.【答案】(1)①意象:暮霭、芦苇、田野;②陆游在《卜算子•咏梅》中借梅花寄寓自己坚贞不屈的品质,表达了自己孤雅高洁的志趣;(2)“独”是独自的意思,这里是友人独自一人登上洞庭湖的船,生动形象的写出了友人旅途的寂寞和艰辛,表达了诗人对友人的依依不舍之情。

【解析】此题考查诗歌阅读综合能力。

(1)①本题考查筛选诗歌中意象的能力。

第十一讲阅读理解之写景状物篇打南边来个瘸子,担了一挑子茄子,手里拿着个碟子,地下钉着木头橛子。

没留神那橛子绊倒了瘸子,弄撒了瘸子茄子,砸了瘸子碟子,瘸子毛腰拾茄子。

北边来个醉老爷子,腰里掖着烟袋别子,过来要买瘸子茄子,瘸子不卖给醉老爷子茄子,老爷子一生气抢了瘸子茄子,瘸子毛腰捡茄子拾碟子,拔橛子,追老爷子,老爷子一生气,不给瘸子茄子,拿起烟袋别子,也不知老爷子的烟袋别子打了瘸子茄子,也不知瘸子橛子打了老爷子烟袋别子。

本节重点一:写景类文章的阅读⏹写景,也就是描写景物,通过作者有条理的描写,让我们看到一幅优美的风景画。

阅读此类文章要注意:⏹(一)了解写景文章的类别写景类文章一般有三类:一是游记,写的是在游览过程中所见的景物,如《记金华的上龙洞》;二是描写生活中所见到的自然现象,如《火烧云》;三是写人们生活所处周围的景,如《鸟的天堂》。

了解了写景文章的类别,阅读中就可以根据不同的特点,采取不同的阅读方法。

⏹(二)明确写景的描写顺序空间顺序:从上到下、从下到上、从左到右、从右到左、从远到近、从近到远、从中间到四周或从四周到中间等。

观察的先后顺序:以参观游览的进行顺序罗比写景,条理清晰。

时间推移的顺序:随着时间的变化,景物也发生变化、如《美丽的小兴安岭》第三自然段,就分别写了小兴安岭夏天里树木、雾、阳光、草地等景物,层次分明。

⏹(三)理解写景文的层次写景文章在结构上一般有两种:一是总分结构。

一般有“总-分”、“分-总”和“总-分-总”三种表现形式。

如《桂林山水》就是“总-分-总”的形式。

二是移位换景的结构,就是按照观察点的转移来采写。

观察点的移动,必然引起景物的相应变化,或者是随着游览顺序安排层次,这时,文章中一般都有“提示语”,告诉你作者走动了,笔下的景物变了,或者观察点移动了,把景物的不同方面并列铺开来写,如课文《林海》的第五段分别写了“岭”、“林”、“花”、“联想木材”、“联想兴安”。

(四)体会写景文的思想感情无论是哪类写景的文章,都不是单纯的为写景而写景,而是借助景物的描写,通过比喻、夸张、拟人等手法来抒发自己的思想感情,或对大自然的赞美,或对生活的热爱,或对祖国秀丽山川的赞叹,感染读者,文章字里行间所流露的作者的思想感情往往就是这篇文章的中心。

六年级11讲自然界中的亲情教学内容:此次写作的主要告诉我们大自然的细腻变化需要人们仔细的观察,大自然所揭示的道理需要我们深刻地反省。

大自然总在人们不经意间悄悄发生变化,自然界需要我们仔细观察,才能获得有益的启示。

让我们从广阔的自然界吸取有益的启示,从而提升人生的意义。

也让学生能够从大自然变化的认识中联系自己的生活,讲述自己想对应的变化,以及应该树立的正确的人生情感态度价值观!学会观察生活,欣赏生活,向困难挑战,并有勇气面对生活中的一切!教学方法1 讲授法讲授法是教师运用口头语言向学生描绘情境、叙述事实、解释概念、论证原理和阐明规律的一中教学方法。

2 谈话法谈话法,又称回答法。

它是通过师生的交谈来传播和学习知识的一种方法。

其特点是教师引导学生运用已有的经验和知识回答教师提出的问题,借以获得新知识或巩固、检查已学的知识。

3 演示法(通过多媒体实施)演示法是教师把实物或实物的模象展示给学生观察,或通过示范性的实验,通过现代教学手段,使学生获得知识更新的一种教学方法。

它是辅助的教学方法,经常与讲授、谈话、讨论等方法配合一起使用。

4反复朗读提升感情法在有感情的朗读中体会作者的美好感情。

教学重点1、学会赏析文字优美的文学作品,体会写景的生动性以及含情性。

2、学会观察大自然的变化,体会运用细腻语言描写其变化的好处教学难点从大自然的变化中感受自然界与我们的亲情并体会人生的寓意,学习这种克服困难,振作精神,努力奔向前程,开创美好人生的积极态度。

并正确的选取素材,安排事例如实的表达!教学准备:学生准备:文章《大自然的启示》,自然界存在的一些现象。

教师准备:阅读材料《大自然的启示》以及阅读试题。

视频材料:破茧成蝶蚂蚁的智慧图片材料:雨中的花雨中的叶雨中的小鸟教学流程开课导入:激情朗读古诗一花一世界;一草一菩提。

身是菩提树;心如明镜里。

草木皆有情;绝知要躬行。

过度1:大自然的一草一木都会给我们以启示,它总在人们不经意间悄悄发生变化,自然界需要我们仔细观察,才能获得有益的启示。

七年级语文复习《竹林深处人家》和《树林和草原》语文版【本讲教育信息】一. 教学内容:复习第十一、十二课和第四单元二. 教学重难点:1、复习抓住景物特点写景的方法。

2、进一步复习本文“移步换景”写法的特点。

3、复习小说的基本知识。

回忆小说的故事情节以及小说表现的主题。

4、复习通过人物的语言、动作等刻画人物的方法。

复习《竹林深处人家》和《树林和草原》一、基础知识(一)体裁写景的记叙文(二)作者及文章出处1、《竹林深处人家》——选自《现代文丛》——黄蒙田,当代画家、散文家。

2、《树林和草原》——选自《屠格涅夫文集·猎人笔记》——屠格涅夫,俄国作家。

(三)生字lùsuìzāpíng wùlánruò山麓隧道密密匝匝屏风竹坞山岚竹箬dānqīrú zhēn qióng qiáo匾箪沏濡湿榛树穹隆荞麦(四)四字词语密密匝匝、名副其实、缕缕轻烟、头晕目眩、举目四顾、束手无策、深不可测、密不见底二、阅读《竹林深处人家》1、主题:通过描写竹乡丰收的景象、竹乡人用竹之彻底以及竹乡人闲适、安静的生活,表现了作者对竹乡生活的向往之情和对淳朴、勤劳的竹乡人的热爱、赞美。

2、线索:对竹乡的热爱。

3、主要内容:本文是一篇优美的散文。

作者抓住江南竹乡的鲜明特色,浓墨重彩描绘了竹乡的茂盛、辽阔、静谧,竹海村庄的热闹,竹村人家浓郁的乡土气息及其恬静闲适的生活。

4、写作思路:第一部分(1~3段)作者用大量笔墨写竹海竹坞中无边无际、深不可测、密不见底的景色。

第二部分(4~7段)写山村人家,写竹农丰收的喜悦。

第三部分(8段)写作者对竹乡的眷念。

5、采用“移步换景法”写景:远处——“远远望去”——竹林无边无际,整体感受。

近处——“深入竹海去”——竹林深不可测。

高处——“较高的竹坞”“举目四顾”——竹林密不见底。

6、写作特色:(1)本文的重点是写山村人家,写竹农丰收的喜悦。

第十一讲段落大意与文章内容(上)教学目标:1、复习巩固概括段落大意的几种方法。

2、通过实践与操练进一步掌握概括段落大意的几种方法。

3、提高学生的思维能力,锻炼学生的语言概括能力。

教学重点:通过实践与操练进一步掌握概括段落大意的几种方法。

教学难点:能将所学的几种概括段落大意的方法运用到阅读中。

教学准备:PPT、阅读题打印教学过程:【备注】若学生学过黄色篇,则本课复习巩固知识点;若为新生,则当新知识来讲。

第一课时开课语:亲爱的同学们,大家好,上节课我们学会了如何分析文章的结构并且能够为文章划分段落层次,总结中心意思。

上一节课,老师只是教大家划分段落,并没有教你们如何概括段落大意,这节课,老师带来的新知识正好弥补了这一点。

不过,在进入正式课程之前,我们将一起来玩一玩猜词游戏,看看你们当中谁是传说中的猜词高手。

一、听涛拍岸高手玩转猜谜师:词语有限,所以还是老规矩,分组进行抢答!1.流动的光影,满溢的色彩,形容色彩明丽。

(绚丽多彩)2.形容要求很迫切,好像饿了急着要吃饭,渴了急着要喝水一样。

(如饥似渴)3.时刻思念着。

形容牢记于心,时刻不忘。

(念念不忘)4.像天上的群星和棋盘上的棋子那样罗列分布。

形容数量众多,散布的范围很广。

(星罗棋布)5.指一种颜色中夹杂有别种颜色,花花搭搭的;也指阳光透过物体的缝隙照射下来,形成许多不规则的光点,明明暗暗的。

(斑斑驳驳)6.由于惊慌,一下子不知怎么办才好。

形容极度惊慌,行动失常的样子。

(惊慌失措)7.形容因失意、沮丧而伤感。

(黯然神伤)8.两眼含着泪花,看东西不清楚的样子。

(泪眼蒙眬)师:同学们真厉害,平时肯定花了不少功夫,瞧瞧,语言多有魅力啊,一个事物可以用华美的词句表示,也可以只用一个字词来形容。

同学们想想看,我们在阅读文章的时候,你能不能用简要的话语概括它的主要内容呢?看看你的语言概括能力是不是比成语更厉害!二、深海揭密能手巧结段意师:阅读文章时,养成一边阅读一边概括段意的好习惯,对自己写作文时选材组材,布局谋篇都是有帮助的。

写景状物类阅读教案一、教学目标1. 让学生理解写景状物类文章的基本概念和特点。

2. 培养学生对自然景物和人物形象的观察力和描述能力。

3. 提高学生对写景状物类文章的阅读兴趣和审美情趣。

二、教学内容1. 写景状物类文章的概念与特点2. 写景状物类文章的阅读方法3. 写景状物类文章的写作技巧4. 经典写景状物文章欣赏与分析5. 学生写作实践与评价三、教学方法1. 讲授法:讲解写景状物类文章的概念、特点和阅读方法。

2. 示例法:分析经典写景状物文章,展示写作技巧。

3. 实践法:学生进行写作实践,培养观察力和描述能力。

4. 评价法:学生互相评价,教师给予指导和建议。

四、教学准备1. 经典写景状物文章选材:如《荷塘月色》、《草原》等。

2. 学生写作材料:笔记本、笔。

3. 教学多媒体设备:投影仪、电脑。

五、教学过程1. 导入:简要介绍写景状物类文章的概念和特点,激发学生的阅读兴趣。

2. 阅读方法讲解:讲解如何阅读写景状物类文章,引导学生关注景物描写和人物形象。

3. 经典文章欣赏与分析:选取经典写景状物文章,进行分析讲解,展示写作技巧。

4. 学生写作实践:布置写作任务,要求学生运用所学写作技巧,观察周围景物或人物,进行写作实践。

5. 学生作品展示与评价:学生互相展示作品,进行评价,教师给予指导和建议。

教学反思:在教学过程中,要注意关注每个学生的学习情况,及时给予指导和鼓励。

要注重培养学生的观察力和描述能力,提高他们对写景状物类文章的阅读兴趣和审美情趣。

在学生写作实践环节,要给予足够的时间和空间,让他们充分发挥想象力和创造力。

六、教学评价1. 评价学生对写景状物类文章的概念和特点的理解程度。

2. 评价学生对写景状物类文章阅读方法的掌握情况。

3. 评价学生运用写作技巧进行写作实践的能力。

4. 评价学生在作品展示中的表现和互相评价的准确性。

七、教学拓展1. 推荐学生阅读更多的写景状物类文章,提高阅读量。

2. 组织学生进行户外写生活动,培养观察力和描述能力。

小升初语文暑假衔接班第十一讲写景类文章阅读古韵悠悠山市①蒲松龄“忽见海上有仙山,山在虚无缥缈间。

”许多人听说过海市蜃楼,却无缘目睹这种神奇、壮观的幻景;“山市”蜃楼你可能更是闻所未闻,见所未见。

这里,蒲松龄给我们描绘了这样一幅奇异的图画……奂山②山市,邑③八景之一也。

然数年恒不一见④。

孙公子禹年与同人饮楼上,忽见山头有孤塔耸起,高插青冥⑤,相顾⑥惊疑,念近中⑦无此禅院⑧。

无何⑨,见宫殿数十所,碧瓦飞甍⑩,始悟⑾为山市。

未几⑿,高垣睥睨⒀,连亘⒁六七里,居然城郭⒂矣。

中有楼若者⒃,堂若者⒄,坊若者(18),历历在目(19),以亿万计。

忽大风起,尘气莽莽然(20),城市依稀(21)而已。

既而风定天清,一切乌有(22),惟危楼(23)一座,直接霄汉(24)。

楼五架,窗扉(25)皆洞开(26);一行有五点明处,楼外天也。

层层指数,楼愈高,则明渐少。

数至八层,裁(27)如星点。

又其上,则黯然缥缈(28),不可计其层次矣。

而楼上人往来屑屑(29),或凭(30)或立,不一状(31)。

逾时(32),楼渐低,可见其顶;又渐如常楼;又渐如高舍,倏忽(33)如拳如豆,遂不可见。

又闻有早行者,见山上人烟市肆(34),与世无别,故又名“鬼市”云。

①选自《聊斋志异》卷六。

蒲松龄(1640—1715),字留仙,时称“聊斋先生”,淄川(现山东淄博)人,清代文学家。

山市,山中蜃景,与“海市蜃楼”相似。

美文阅读晨刘白羽①淡淡的朝阳刚把树梢照亮。

顺了石柱攀缘到三层楼上来的老藤树比来时茂盛多了,有些柔韧的枝蔓伸展开来,带着绿叶,向人轻拂,似在表达它的欣快之感。

在露珠晶莹的树叶丛中,一只小蝉用稚哑的嗓门,轻轻嘶叫。

愈来愈明亮的阳光却显示:将要来临的又是十分炎热的一天。

但,不论回头将怎样火热,甚或会从燠(yù)热之中来一阵风掣电闪,现在这早晨却如此清新、宁静。

②如若仔细地分析一下,这清晨之可爱究竟在何处呢?是这清凉,是这朝露,是这潮湿泥土的芬芳,是这云霞烂漫的宁静。

是的,我想是这一切。

但更重要的是,它是一个新的起点。

在一个人的生活之中,不知要经历多少曲折复杂的道路——他焦灼,困难,轻松,欢乐。

而千千万万早晨之中的每一个早晨,当它到来的时候,都使你感到是第一次和它接触一样新鲜。

它永远那样清新澄碧,而又永远那样鼓舞人意。

人们在日常谈论中,常常用“朝气”与“暮气”这两个极端相反的字眼,评判一人一事,来说明那是生气勃勃的,还是气息奄奄的。

这个“朝气”就是从永远给人清新之感的早晨发展而来的。

朝气——使人想到:精力充沛,双眸明亮,两颊鲜红,向新的未来迈开脚步。

也许这未来之中充满深不可测的事变,而那早晨总还是那样令人欣喜,令人振奋,以无限情意督促人们起步。

③今天早晨就是这样可爱,我望着它就像第一次看到早晨。

那几片朝云,给阳光照得像嫩红的玫瑰花瓣一样轻柔、绰约、缥缈、悠然。

病中,我常常感觉到:愈是在困苦的时候,愈觉得清晨之可贵。

因为我们送走了一天,而又开始了新一天的生活。

这一天的逝去与一天的来临,便标志着人生又迈出了新的一步。

我现在浸沉于晨光的快感之中,我思索着,这个清晨像什么?很像早霞中升起来的一片白帆,也就是每一个早晨都在我们生活的航道上升起的白帆。

它是那样洁白,它是那样漂亮,但它标志着永远向前,而且标志着坚定不移的方向。

④在我沉思默想时,不知不觉的,那一片片的云由红色而变得发白发亮,像给强烈光线照得透明的、轻柔的羊毛卷一样,它们朝着蓝天远处冉冉飞去,就如同白帆朝远天航去一样。

⑤突然,一切一切,偌大的天空和地面都变得出奇的宁静,蝉声没了,人声没了,那赫然闪耀的宇宙中充满一种庄严肃穆之感。

一个真正的早晨开始了。

(1)填空。

第①段依次描写__________、沾满露珠的藤树的绿叶、__________等景物,表现了早晨的“清新、宁静”。

(2)第②段和第③段,把清晨比作“新的起点”、“生活的航道上升起的白帆”有什么含义?__________________________________________________________(3)第③段和第④段,先后用“玫瑰花瓣”、“羊毛卷”作比喻,描述了朝云怎样的变化?__________________________________________________________(4)文末为什么说“一个真正的早晨开始了”?请结合上文,谈谈你的理解。

_________________________________________________________(5)你认为这篇文章只是描写清晨的景物吗?请谈谈你的认识。

怎样阅读写景类的文章写景,也就是描写景物,通过作者有条理的描写,让我们看到一幅优美的风景画。

阅读此类文章要注意:㈠、了解写景文章的类别写景的文章一般有以下三类:一类是游记,写的是在游览过程中所见的景物,如课文《记金华的双龙洞》;一类是描写生活中所见到的自然景象,如课文《火烧云》、《第一场雪》;一类是写人们生活处所周围的景,如课文《梅雨潭》、《鸟的天堂》。

我们如果了解了写景文章的类别,阅读中就可以根据不同的特点,采取不同的阅读方法。

㈡、明确写景的描写顺序写景必须按照一定的观察顺序来写,因此明确了作者的描写顺序对理解全文内容有相当大的帮助。

写景文章一般有这样的几种顺序:按空间顺序写。

如从上到下或从下到上,从左到右或从右到左,从远到近或从近到远,从四周到中间或从中间到四周等。

按观察的先后顺序写。

这类文章一般是以参观游览的进行顺序落笔写景,条理清楚。

按时间推移的顺序写。

随着时间的变化,描写的景物也发生了变化。

按景物的不同类型来写。

如《美丽的小兴安岭》第三自然段,就分别写了小兴安岭夏天里树木、雾、阳光、草地等景物,层次分明。

㈢、理解写景文的层次写景文章在结构上一般有这样两种:一是总分结构。

这种结构的表现形式或先总后分,或先分后总,或先总后分再总。

课文《桂林山水》就是先总的赞美桂林山水,再用两个自然段写桂林的山和水,最后又总起来说桂林山水。

二是移位换景的结构,就是按照观察点的转移来采写。

观察点的移动,必然引起景物的相应变化,或者是随着游览顺序安排层次,这时,文章中一般都有“提示语”,告诉你作者走动了,笔下的景物变了,或者观察点移动了,把景物的不同方面并列铺开来写,如课文《林海》的第五段分别写了“岭”、“林”、“花”、“联想木材”、“联想兴安”。

㈣、体会写景文的思想感情无论是哪类写景的文章,都不是单纯的为写景而写景,而是借助景物的描写,通过比喻、夸张、拟人等手法来抒发自己的思想感情,或对大自然的赞美,或对生活的热爱,或对祖国秀丽山川的赞叹,感染读者,文章字里行间所流露的作者的思想感情往往就是这篇文章的中心。

课文《林海》讲了大兴安岭的景物特点和作者的联想,表达了作者对大兴安岭的喜爱之情。

借景抒情,景中寓情,是我们阅读写景文章应把握的重点。

夯实基础成语来源之历史典故(二)三国:鞠躬尽瘁(诸葛亮):指恭敬谨慎,竭尽心力。

三顾茅庐(刘备):顾:拜访;茅庐:草屋。

原为汉末刘备访聘诸葛亮的故事。

比喻真心诚意,一再邀请。

如鱼得水(刘备):好象鱼得到水一样。

比喻有所凭借。

也比喻得到跟自己十分投合的人或对自己很合适的环境。

【出自】:《三国志·蜀书·诸葛亮传》:“孤之有孔明,犹鱼之有水也。

”煮豆燃箕(曹植):比喻兄弟间自相残杀。

刮目相看(吕蒙):指别人已有进步,不能再用老眼光去看他。

初出茅庐(诸葛亮):茅庐:草房。

原比喻新露头脚。

现比喻刚离开家庭或学校出来工作。

缺乏经验。

乐不思蜀(刘禅):很快乐,不思念蜀国。

比喻在新环境中得到乐趣,不再想回到原来环境中去。

七步成诗(曹植):称人才思敏捷。

言过其实(马谡):实:实际。

原指言语浮夸,超过实际才能。

后也指话说得过分,超过了实际情况。

七擒七纵(诸葛亮):三国时,诸葛亮出兵南方,将当地酋长孟获捉住七次,放了七次,使他真正服输,不再为敌。

比喻运用策略,使对方心服。

宝刀不老(黄忠):比喻虽然年龄已大或脱离本行已久,但功夫技术并没减退。

才高八斗(曹植):才:才华。

比喻人极有才华。

【出自】:《南史·谢灵运传》:“天下才共一石,曹子建独得八斗,我得一斗,自古及今共用一斗。

”一身是胆(赵云):形容胆量大,无所畏惧。

过关斩将(关羽):比喻不断战胜对手与克服困难。

单刀赴会(关羽):单刀:一把刀,指一个人。

原指蜀将关羽只带一口刀和少数随从赴东吴宴会。

后泛指一个人冒险赴约。

有赞扬赴会者的智略和胆识之意。

望梅止渴(曹操):原意是梅子酸,人想吃梅子就会流涎,因而止渴。

后比喻愿望无法实现,用空想安慰自己。

万事具备只欠东风(周瑜、诸葛亮):一切都准备好了,只差东风没有刮起来,不能放火。

比喻什么都已准备好了,只差最后一个重要条件了。

晋:入木三分(王羲之):相传王羲之在木板上写字,木工刻时,发现字迹透入木板三分深。

形容书法极有笔力。

现多比喻分析问题很深刻。

东山再起(谢安):指再度出任要职。

也比喻失势之后又重新得势。

洛阳纸贵(左思):比喻著作有价值,流传广。

闻鸡起舞(祖逖、刘琨):听到鸡叫就起来舞剑。

后比喻有志报国的人及时奋起。

草木皆兵(苻坚):把山上的草木都当做敌兵。

形容人在惊慌时疑神疑鬼。

凿壁偷光(匡衡):原指西汉匡衡凿穿墙壁引邻舍之烛光读书。

后用来形容家贫而读书刻苦。

囊萤映雪(车胤、孙康)原是车胤用口袋装萤火虫来照书本,孙康利用雪的反光勤奋苦学的故事。

后形容刻苦攻读。

狗尾续貂(司马伦):续:连接。

晋代皇帝的侍从官员用作帽子的装饰。

指封官太滥。

亦比喻拿不好的东西补接在好的东西后面,前后两部分非常不相称。

南北朝:画龙点睛(张僧繇):原形容梁代画家张僧繇作画的神妙。

后多比喻写文章或讲话时,在关键处用几句话点明实质,使内容生动有力。

江郎才尽(江淹):江郎:指南朝江淹。

原指江淹少有文名,晚年诗文无佳句。

比喻才情减退。

唐:妙笔生花(李白):比喻杰出的写作才能。

呕心沥血(李贺):呕:吐;沥:一滴一滴。

比喻用尽心思。

多形容为事业、工作、文艺创作等用心的艰苦。

请君入瓮(周兴):瓮:一种陶制的盛器。

比喻用某人整治别人的办法来整治他自己。

口蜜腹剑(李林甫):嘴上说的很甜美,凡里却怀着害人的主意。

形容两面派的狡猾阴险。

打草惊蛇(王鲁):打草惊了草里的蛇。

原比喻惩罚了甲而使乙有所警觉。

后多比喻做法不谨慎,反使对方有所戒备。

宋:黄袍加身(赵匡胤):五代后周时,赵匡胤在陈桥兵变,部下诸将给他披上黄袍,拥立为天子。

后比喻发动政变获得成功。

精忠报国(岳飞):为国家竭尽忠诚,牺牲一切。

莫须有(岳飞):原意是也许有吧。

后指凭空捏造。

东窗事发(秦桧):比喻阴谋已败露。

胸有成竹(文与可):原指画竹子要在心里有一幅竹子的形象。

后比喻在做事之前已经拿定主意。

一笔勾销(范仲淹):把账一笔抹掉。