第2节第2课时 生物与环境的相互影响教学设计

- 格式:doc

- 大小:43.00 KB

- 文档页数:3

教育部“国培计划”(2012年)四川省农村中小学教师(初中生物)置换班教案学员:袁仑分组:国培第4小组培训单位:西华师范大学第2节:生物与环境的相互影响一、教学目标:1、知识:(1)列举环境中的非生物因素对生物的影响。

(2)列举环境中的生物因素对生物的影响。

(3)列举生物对环境的适应。

2、能力:通过探究活动,尝试学习“提出问题”“设计简单的对照实验”“观察记录实验现象” “分析实验结果和得出结论”等实验步骤。

3、情感、态度与价值观:(1)认同生物的形态结构、生活方式与环境相适应的观点;(2)了解环境对生物界和人类的重要性,培养保护环境的意识。

二、重点与难点重点:1、生物因素和非生物因素;2、生物对环境的适应;3、活动:“探究温度对霉菌生活的影响”“测量不同植被环境的空气温度和湿度”。

难点:活动:“探究温度对霉菌生活的影响”。

三、教材分析:本课时分为两个小知识点来进行教学:各生态因素对生物的影响和生物对环境的适应前者以“探究温度对霉菌生活的影响”为核心,探究环境对生物的影响,由于需要时间准备,所以在教学中要充分发动学生,认真组织活动,帮助学生初步建立环境影响生物、生物适应环境的生物学观点。

四、教学方法:1、启发式谈话法与多媒体教学手段相结合启迪学生思维,激发学生学习热情。

2、活动“探究温度对霉菌生活的影响”“测量不同植被环境的空气温度和湿度”均可以安排在课前,课上主要是组织各小组交流活动的过程和对结果的处理方法。

五、学习方法:通过课外的探究活动,培养学生主动学习的习惯和能力。

通过课堂上对图片的观察、讨论、分析综合等一系列思维活动,培养学生合作学习和分析问题的能力。

六、教学过程:【复习提问,导入新课】启发学生列举生活中熟悉的生物受到环境影响的实例。

讨论:“金鱼、仙人掌分别生活在什么环境中?如果把它们的生活环境对调,结果会怎么?这说明了什么?”以此导入新课.【新知学习】一、环境的定义(1)、什么是生物?什么是环境?//明确学生该知识点的目的环境:生物生存条件和生存空间的统称探究的一般过程是从发现问题、提出问题开始的。

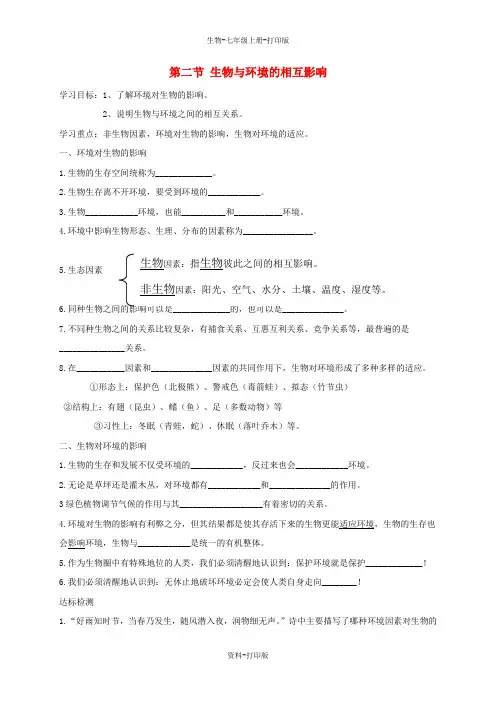

第二节生物与环境的相互影响学习目标:1、了解环境对生物的影响。

2、说明生物与环境之间的相互关系。

学习重点:非生物因素,环境对生物的影响,生物对环境的适应。

一、环境对生物的影响1.生物的生存空间统称为_____________。

2.生物生存离不开环境,要受到环境的____________。

3.生物____________环境,也能__________和___________环境。

4.环境中影响生物形态、生理、分布的因素称为________________。

6.7.不同种生物之间的关系比较复杂,有捕食关系、互惠互利关系、竞争关系等,最普遍的是_______________关系。

8.在___________因素和______________因素的共同作用下,生物对环境形成了多种多样的适应。

①形态上:保护色(北极熊)、警戒色(毒箭蛙)、拟态(竹节虫)②结构上:有翅(昆虫)、鳍(鱼)、足(多数动物)等③习性上:冬眠(青蛙,蛇)、休眠(落叶乔木)等。

二、生物对环境的影响1.生物的生存和发展不仅受环境的____________,反过来也会____________环境。

2.无论是草坪还是灌木丛,对环境都有____________和______________的作用。

3绿色植物调节气候的作用与其___________________有着密切的关系。

4.环境对生物的影响有利弊之分,但其结果都是使其存活下来的生物更能适应环境,生物的生存也会影响环境,生物与____________是统一的有机整体。

5.作为生物圈中有特殊地位的人类,我们必须清醒地认识到:保护环境就是保护_____________!6.我们必须清醒地认识到:无休止地破坏环境必定会使人类自身走向________!达标检测1.“好雨知时节,当春乃发生,随风潜入夜,润物细无声。

”诗中主要描写了哪种环境因素对生物的影响。

()A.水B.土壤C.空气D.温度2.下列生物与环境的关系实例中,哪一项描述与其他三项不同()A.仙人掌叶特化为刺B.骆驼刺有非常发达的根系C.蚯蚓改良土壤D.竹节虫与竹的枝叶相似3.生物与环境之间是相互影响、相互依赖的,下列相关叙述错误的是()A.荒漠中生长的骆驼刺可以适应环境也能影响环境B.仙人掌的叶退化成刺状可以适应环境C.噬菌体和它侵染的大肠杆菌之间的寄生关系D.捕食使大量个体死亡,不利于物种的生存和发展4.广东温暖潮湿,生物种类和数量比新疆要多,影响这一现象的非生物因素主要是()A.阳光B.温度和水C.植物D.土壤和空气5.鼠妇俗称潮虫,喜欢生活在阴暗、潮湿的地方。

初中人教版生物与环境的关系教案

教学目标:让学生了解生物与环境之间的相互关系,引导学生改善与环境的关系,培养爱

护环境的意识。

教学重点:生物与环境的相互关系

教学难点:如何改善与环境的关系

教学准备:教科书、图片、视频资料

教学过程:

一、导入(5分钟)

通过展示图片或视频资料,让学生观察生物在不同环境中的生存状态,引起学生对生物与

环境的关系的兴趣。

二、讲解与讨论(15分钟)

1. 讲解生物与环境的概念及相互关系。

2. 引导学生思考生物如何适应不同的环境,生物对环境的影响等问题。

3. 讨论生物受污染环境的影响,以及如何改善与环境的关系。

三、小组活动(15分钟)

1. 分组讨论生物与环境的关系,并列举几个例子。

2. 讨论如何减少污染,保护环境。

3. 汇总小组讨论结果,让学生展示讨论成果。

四、展示和总结(10分钟)

1. 学生展示小组讨论成果,并对其他小组提出建议。

2. 教师总结生物与环境的关系,强调保护环境的重要性。

3. 提醒学生要从日常生活中做起,积极保护环境,与环境和谐共存。

五、作业(5分钟)

布置作业:每个学生在家里做一个小实验,观察生物在不同环境中的变化,写出实验报告。

教学反思:在教学中,要让学生理解生物与环境的相互关系,树立爱护环境的观念,同时

要激发学生的自主学习和实践能力,促使他们积极参与环境保护活动。

北师大版《生物学》七年级上册第1单元认识生命第1章生命的世界第2节生物与环境的相互影响【教学目标】通过探究实验和测量,说明生物与环境之间的相互关系。

【设计思路】概念图是指利用图示的方法来表达人们头脑中的概念、思想、理论等,是把人脑中的隐形知识显性化、可视化,便于人们思考、交流、表达。

概念图盛行于欧美国家,是中小学教学中很常用的方法,有着很好的教学效果。

推广概念图已成为许多国家的教育改革策略之一。

因此,概念图是一种有效教与学的策略。

本节内容试图以概念图的构建为线索,通过课堂讨论、探究、测量、观察等活动,让学生探讨生物与环境之间的相互关系,感受生物与环境的统一性,认识环保的重要性,形成生态学观点!【教学重点和难点】重点:①生物因素和非生物因素,生物对环境的适应,生物对环境的影响;②活动“探究温度对霉菌生活的影响” “测量不同植被环境的空气温度和湿度”难点:活动“探究温度对霉菌生活的影响”“测量不同植被环境的空气温度和湿度”【教学方法】概念图、探究法、讨论法、讲述法【教学过程】<第一课时>〖新课引入〗由生物最基本的特征一一新陈代谢引出生物离不开环境(例举人的呼吸:吸入的氧来自环境,呼出的二氧化碳排放到环境中),同时生物也能影响和改变环境(例举人类的活动一一开垦荒地,采伐森林,兴修水利,兴建城市……对环境带来的影响:耕地减少,森林锐减,水土流失,环境污染……)。

这说明了什么?(说明了生物与环境是相互影响的)从而引出本节课题。

板书课题:第2节生物与环境的相互影响『学习新课〗问:什么是生物?什么是环境?答:自然界中凡是有生命的物体,都叫生物。

生物的生存空间统称为环境。

问:鱼儿离不开水,是不是鱼儿只要在水中就能活下去呢?答:不一定,鱼儿在水中还需中空气、饵料等。

问:如果人们向池塘中乱倒污水和垃圾,鱼儿还能很好地生活吗?答:人们向池塘中乱倒污水和垃圾,会使水质变坏,鱼儿不能正常生活,不久就会死亡。

问:这说明了什么?答:说明了环境中有多种因素影响生物的生活。

生物与环境的关系的教学设计【优秀7篇】作为一名教师,有必要进行细致的教学设计准备工作,教学设计是一个系统设计并实现学习目标的过程,它遵循学习效果最优的原则吗,是课件开发质量高低的关键所在。

那么教学设计应该怎么写才合适呢?下面是书包范文为朋友们带来的生物与环境的关系的教学设计【优秀7篇】,希望能够对您的写作有一些启发。

篇一:生物与环境的关系的教学设计篇一一、《教学目标》1、举例说明阳光、温度、空气、水等非生物因素以及生物因素对生物的作用。

2、尝试科学探究的一般过程和方法。

形成实事求是的科学态度,确立保护生物圈的意识。

二、《教学重点》非生物因素的种类及其对生物的影响三、《教学难点》生物之间相互关系的归纳总结四、《教法》以“一案三为主”为模式的学案导学教学方法五、《学法》实验法、小组合作探究法六、《教师准备》多媒体课件、实验用具七、《教学过程》(一)、导入新课:同学们观看视频《环境对生物的影响》导入:自然界中的环境因素多种多样,环境的变化会影响到生物的生活,这节课我们学习《环境对生物的作用》(二)、明确学习目标:让学生读学习目标(三)自主研学、合作探究1、出示自主研学一,分组让学生回答。

2、展示图片和资料,分析是哪种非生物因素对生物的影响。

3、探究光照对黄粉虫幼虫的影响:(1)阅读黄粉虫幼虫资料,引导学生提出问题、作出假设(2)展示实验材料,引导学生制定实验方案。

(3)小组长领着同学们实施计划,让学生画实验记录表(4)学生分组实验,把黄粉虫幼虫放置后,静置五分钟,每隔1分钟统计一次黄粉虫幼虫在两种环境中的个体数量,把实验数据填在记录表中。

(等待5分钟过程中,引导学生分析实验:1、本实验的变量是什么?2、为什么要用10条黄粉虫幼虫做实验?只用1只黄粉虫幼虫做实验行吗?为什么?)(5)五分钟后,学生统计实验数据,求出平均值。

(6)引导学生得出实验结论(7)表达交流:这个实验中有哪些因素对黄粉虫幼虫有影响?4、出示自主研学二,分组让学生回答。

《生物对环境的适应与影响》教学设计一、教学目标1、知识目标(1)能够举例说明生物对环境的适应现象。

(2)理解生物的形态结构、生活方式与环境相适应的特点。

(3)阐述生物对环境的影响。

2、能力目标(1)通过观察、分析和讨论,提高观察能力和逻辑思维能力。

(2)培养学生收集和处理信息的能力。

3、情感目标(1)让学生感受生物与环境的相互关系,增强环保意识。

(2)培养学生对生物学的兴趣,激发学生对自然的热爱之情。

二、教学重难点1、教学重点(1)生物对环境适应的普遍性和相对性。

(2)生物对环境的影响。

2、教学难点(1)理解生物适应环境的形态结构、生活方式的特点。

(2)分析生物对环境影响的实例,并总结其规律。

三、教学方法1、讲授法:讲解生物对环境适应与影响的基本概念和原理。

2、讨论法:组织学生讨论相关实例,引导学生思考和分析。

3、观察法:展示图片、视频等资料,让学生观察生物与环境的关系。

4、案例分析法:通过具体案例,深入剖析生物对环境的适应与影响。

四、教学过程1、导入新课通过展示一组不同环境下的生物图片,如沙漠中的仙人掌、极地的企鹅、森林中的猴子等,提问学生:“这些生物为什么能在这样的环境中生存?它们有哪些特点适应了所在的环境?”引发学生的思考和兴趣,从而导入新课。

2、讲解生物对环境的适应(1)展示仙人掌的图片,讲解其形态结构特点(如叶变成刺,茎肥厚多汁),以及这些特点如何帮助仙人掌适应干旱的沙漠环境。

(2)展示北极熊的图片,分析其厚厚的皮毛、脂肪层等特点与寒冷极地环境的适应关系。

(3)举例说明动物的保护色、警戒色、拟态等适应方式,如竹节虫的形态像竹枝,枯叶蝶的外形像枯叶等。

3、小组讨论组织学生分组讨论以下问题:(1)你还能举出哪些生物适应环境的例子?(2)生物适应环境的特点是如何形成的?(3)生物对环境的适应是绝对的吗?4、讲解生物对环境适应的相对性通过介绍环境变化对生物的影响,如工业污染导致桦尺蛾体色的变化,说明生物对环境的适应是相对的,当环境条件发生变化时,生物可能不再适应环境。

2.2 环境影响生物的生存

一、教学目标:

1.知识目标

〔1〕举例说出影响生物生存的生物因素。

〔2〕举例说明生物与生物之间的关系。

2.能力目标

〔1〕学会观察、初步具有收集和利用课内外图文资料进行分析的能力。

〔2〕尝试分析生物与生物之间的关系。

〔3〕尝试运用概念图和思维导图进行学习。

3.情感态度与价值观目标

感受环境能影响生物的生存,意识到保护环境的重要性。

二、教学重点:

举例说出生物因素对生物生存的影响,理解“生物与环境相互依赖、相互影响〞这一重要概念。

三、教学难点:

分析生物与生物之间的关系,用概念图或者思维导图进行学习。

四、教学过程:

板书设计:

第二课时

授课教师:课型:新授课课时:2 审核人意见〔签名〕:。

第2节生物与环境的相互影响教学目标:1、知识与技能:①举例说明生物因素与非生物因素对生物的形态、生理和分布的影响。

②探究环境因素对生物生长的影响。

③举例说出生物对环境的适应与影响。

2、过程与方法:通过活动“探究温度和湿度对霉菌生长的影响”,初步了解探究的一般过程。

在探究过程中培养学生发现问题、分析和解决问题的能力。

3、情感与价值观:①通过探究活动养成严谨、实事求是的科学态度。

②认同生物与环境的关系,形成环保意识。

教学重点:1、生物因素和非生物因素;2、生物对环境的适应;3、活动“探究温度和湿度对霉菌生长的影响”。

教学难点:活动“探究温度和湿度对霉菌生长的影响”。

教学方法:实验探究、讨论、总结归纳等。

教学手段:实验探究、多媒体课件。

课时安排:一课时。

教学过程:引入新课:从生物最基本的特征“新陈代谢”可以看出,生物的生存离不开环境。

那么,生物与环境之间存在怎样的关系学习新课:一、环境影响生物的形态、生理和分布1、以池塘里生活的草鱼和水草为例,让学生分别说说有哪些因素会影响草鱼和水草的生长(阳光、空气、水分、土壤、其他动物、人等等)2、教师在学生回答的基础上,引导学生把这些因素按照生物与非生物分成两大类。

3、引出生态因素、生物因素和非生物因素的概念。

4、活动:探究温度对霉菌生长的影响(1)教师讲述:影响霉菌生长的非生物因素有许多,实验通常只探究其中一个因素的作用。

如温度,这个因素称为变量。

(2)学生阅读教材第14-15页内容。

(3)师生交流:低温湿润和温暖湿润两个不同条件。

并预测实验可能的结果,比较预测情况和实际情况。

(4)学生课后继续完成探究实验,并相互交流,分析其中的原因。

5、老师引导学生尝试举例:自然界中其他一些非生物因素影响生物生活的例子。

6、学生阅读课本第15-16页内容“生物因素”,并提问题:(1)什么是生物因素(2)同种生物和不同种生物之间还有些表现在哪些方面7、师生交流,教师总结:生物因素:生物彼此之间的相互影响互助互惠互利同种生物不同种生物相互斗争捕食8、给出实例,请学生判断是哪种生物间的、什么关系。

生物与环境的相互影响(第一课时)(附教学反思)〖教学目标〗1.知识与技能:(1)初步学会探究的一般过程,通过探究环境对生物的影响,提高合作学习的能力;(2)培养学生掌握科学探究方法的能力。

2.过程与方法:(1)根据“以学生发展为中心”的教育理念,教学过程中教师以引领者、组织者、合作者的身份参与指导教学,创设情景,让学生在“自主、合作、探究”的学习过程中学会学习;(2)教学过程包括课前充分准备,课题的选择,实验方案的设计、实施,记录结果,课堂上以小组为单位的成果展示、汇报、提高,课后实验探究的延伸。

3.情感态度与价值观:(1)通过实验探究的分工合作,增强学生的合作意识、责任感与团队精神;(2)通过实验探究,培养学生实事求是的科学态度。

〖设计思路〗在新课程“一切为了每一位学生的发展”的核心理念指导下,教师要以引领者、促进者、合作者的角色为学生实验、探究营造宽松、某某、和谐的学习氛围,从而凸显学生的“自主、探究、合作”的学习方式,使他们的自主性、独立性、能动性和创造性得到真正的X扬与提升,学生不仅将成为学习和教育的主人,而且还将成为生活的主人,成为独立的、积极参与社会和有责任感的人,从而真正实现“以学生发展为本”的目的。

课前,学生自愿分成8个探究实验小组,组员有分工,共同商定本组的探究课题并收集相关的资料、信息,研究设计完成实验探究,做好记录,以备课堂上汇报展示。

教师在这一过程中注意协调,将能力稍差的学生平均安排在各小组。

课堂上分三个环节进行:第一环节是设计一个小演示,吸引学生的注意力。

创设悬念,激发学生探究的欲望,同时点明课题。

第二个环节是以小组为单位的探究成果展示汇报,其他组同学认真聆听、积极思考、勇于质疑,形成一种生生互动、师生互动的自主合作探究的教学氛围。

在学生们互动、展示、交流、质疑的过程中,使实验设计得到进一步完善与创新,增强学生们的合作意识与创新精神,敢于质疑、求真务实的科学态度。

教师以引领者、合作者的身份适当点拨,调控时间的进程。

第2章生物与环境第2节环境影响生物的生存(第2课时)一、教学目标:知识目标1.举例说出影响生物生存的环境因素(包括生物因素和非生物因素)。

2.举例说明生物之间的关系是错综复杂的。

能力目标1.学会观察、初步具有收集和利用课内外图文资料进行分析的能力。

2.尝试分析非生物因素对生物生存的影响、生物因素对生物生存的影响。

情感态度与价值观目标感受环境能影响生物的生存,意识到保护环境的重要性。

二、重要概念:生物与环境相互依赖、相互影响。

三、教学重点:举例说出非生物因素和生物因素对生物生存的影响。

四、教学难点:分析生物与生物之间的关系。

五、教学准备:制作课件、布置学生收集生物与环境之间关系的资料。

六、教学过程:教师活动学生活动教师复备情境导入:复习回顾:影响生物生存的环境因素有哪些?它们是怎样影响生物的生存的?回忆影响生物生存的环境因素一、分析非生物因素对生物生存的影响观察:P25图2-3,分析影响这些生物生存的最主要的非生物因素是什么?共同分析:1.万物生长靠太阳——阳光。

2.橘生淮南则为橘,生淮北则为枳——温度。

3.大雨过后,蚯蚓爬出地面——空气、水分。

4.沙漠植物种类稀少,植株矮小、根系发达——水分自然界的其它生物的生存同样受非生物因素的影响,今天我们主要分析一下阳光、温度、水对生物生存的影响。

(一)光对生物的影响1.光对植物的影响没有阳光,绿色植物就不能进行光合作用,就不能生存下去。

因此,阳光对绿色植物的生理和分布起着决定性的作用。

比如200m一下的海洋就没有植物的分布。

2.光对动物的影响:影响动物的体色(如鱼的身体的背面颜色较深,腹面却是白色)、视觉(如猫头鹰、鸡)、繁殖(如把蚜虫培养在连续光照或连续无光照的条件下,所分析图2-3影响生物生存的最主要非生物因素讨论,举例说出光对植物的影响。

产生的个体大多没有翅;把蚜虫培养在光暗交替的条件下,所产生的个体大多有翅。

)生活习性(如蛾类的趋光性)。

常见的夜行性动物:猫头鹰和蝙蝠(二)、温度对生物的影响1.温度影响生物的生存任何生物都生活在一定的温度范围内,对于大多数生物来说,生活的温度范围比较窄。

《生物与环境的相互影响》新教材的生物学是以人与“生物圈”为主线,所以把生物圈放在了第一单元,我们知道生物圈是由生物和非生物组成的,而这个生机勃勃的生物圈主导者是:生物。

生物圈中的生物对其生活的环境都表现一定的适应性。

生物的适应方式体现在形态、结构、生理和行为等各个方面。

同时,生物也以不同的方式对环境产生影响。

生物与环境相互影响,形成了一个统一的整体。

本课教材内容的按排也独具特色,首先,通过简单明了而又通俗易懂的文字以及生动形象的实验描述了生物与环境是如何相互影响的,符合初一新生的认识水平,达到了过目不忘的效果。

其次,每一环节的讲解都配有学生耳熟能详的相关图片,丰富了学生的感性认识,加深了学生对生物与环境间的关系的理解。

【知识与能力目标】1、举例说明非生物因素对生物的影响;2、探究非生物因素对生物的影响;3、能够选取多方面的事例来描述生物对环境的适应和影响。

【过程与方法目标】培养观察能力、分析问题的能力和表达能力。

【情感态度价值观目标】增强热爱大自然,保护大自然的情感;更加热爱生活,珍爱生命。

【教学重点】1、理解影响生物生活的生态因素。

2、探究实验:温度对霉菌生活的影响。

3、活动“测量不同植被环境的空气温度和湿度”。

【教学难点】培养观察能力和分析问题的能力。

1、教师准备:(1)课下做两个实验,引导学生认识对照实验的条件;(2)制作多媒体课件,使授课直观、形象。

2、学生准备:(1)预习本节课内容并查阅资料;(2)根据书上内容分组做实验;【情景引入】师:请同学们想一想,有哪些因素会影响农田中小麦的生长呢?生:(踊跃发言)有阳光、水分、温度、土壤,还有空气。

师:回答得很好,但还不全面。

考虑一下小麦周围环境中还有哪些因素?比如某些生物也会影响到小麦的生长,谁来补充?生:(各抒己见)那么农田中的杂草,土壤中的蚯蚓,小麦植株上的害虫,与小麦套种的玉米都能影响小麦的生长啦!师:对。

我们知道每一种生物都生活在一定的环境中,生物的生存要受到环境的影响,同时生物也能适应、影响和改变环境,那么从本节课开始,我们将认识生物与环境的相互影响。

生物与环境的关系教学目标①能够选取多方面的事例来描述生物对环境的适应和影响。

②认同生物的形态结构、生活方式与环境相适应的观点。

③通过分析文字和图片资料来提高学生说明问题的能力及交流合作的能力。

④尝试收集、处理数据的方法。

⑤学习通过测量进行科学探究的方法。

⑥了解生物与环境的关系,渗透环保意识。

⑦树立“生物与环境是一个不可分割的整体”的观点,为下节课——生态系统的学习做好铺垫。

难点和重点①描述生物对环境的适应和影响。

②在教学中引导学生理解生物体结构和功能相适应的辩证观点。

③鼓励学生多从生活中发现问题,提出问题,培养学生科学探究精神。

课前准备①教师准备一些生活在不同环境中的生物的影像资料。

②布置“植物对空气湿度的影响”的探究,要求填好测定数据。

教学设计第二节植株的生长典型例题一明明在阳台上养了一盆花,他非常喜欢这盆花,给它充足的阳光照射、适宜的温度及一定的水。

可过了一段时间,他发现这盆花还是这么矮小,而且叶子发黄,明明非常着急,你能帮他“诊断”一下吗?说说你的理由。

【答案】这盆花可能主要是缺少含氮的无机盐所致。

因为含氮的无机盐能促进植物枝叶的生长,且叶片浓绿。

【分析】这一题是用学生在课堂所学到的“植株的生长需要营养物质”知识,来解决学生实际生活中问题的例题,培养学生分析、判断问题的能力。

做本题时,学生需要知道含氮的无机盐是植物生长最需要的无机盐之一,以及缺氮时会出现相应的症状。

部分学生往往不看题中条件,容易答成缺水等原因。

典型例题二洋洋是一个环保小专家,阳春三月,他也积极响应植树造林活动。

他在自己的院内扦插了几棵健壮的柳树枝条,希望它们也能长成几棵枝繁叶茂的大柳树,美化环境。

可他后来又担心这几棵柳条能否长出枝繁叶茂的大柳树?如果柳条生活所需的条件都能满足的话,你认为洋洋的担心是否多余,请你帮他一下,给他一个解答。

【答案】洋洋担心是多余的。

因为柳条在生长条件都能满足时,枝条上的叶芽就能形成新的枝条,它是由幼嫩的茎、叶和芽组成,枝条上的叶芽又能发育成新的枝条。

第2节第2课时《生物与环境的相互影响》

教学设计

龙泉中学李建明

一、教材分析:

1、教材和地位和作用

教材包括“测量不同植被环境的空气温度和湿度”探究活动;小资料:我国的自然保护法规,课外读:湿地生态系统。

教材基本资源较丰富,尤其是“测量不同植被环境的空气温度和湿度”探究活动,是继“探究温度对霉菌生活的影响”后的第二个探究活动,这个探究活动完成的程度,直接影响下一个探究活动,即“探究影响鼠妇分布环境因素”的顺利进行,因此,这节课具有承上启下的作用,同时,也是培养学生科学探究活动能力的关键。

2、教学目标

①通过小组合作分析,归纳植物对环境的影响,理解生物对环境的影响。

②通过测量和数据统计体验探究的一般过程,运用处理数据的不同方法,具有初步分析问题,解决问题的能力。

重点目标:1、2

难点:目标2

二、教学过程:。