文言虚词“之”字的几种用法PPT

- 格式:pptx

- 大小:162.25 KB

- 文档页数:11

文言虚词的用法常用文言虚词(25个)(一)之1. 用作代词可以代人、代物、代事。

代人多是第三人称。

译为“他”(他们)、“它”(它们)。

例:策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其义,执策而临之,曰:“天下无马!”(《马说》)2. 用作助词(一)结构助词,定语的标志。

用在定语和中心语(名词)之间,可译为“的”,有的可不译。

例:小大之狱,虽不能察,必以情。

(《曹刿论战》)(二)结构助词,宾语前置的标志。

用在被提前的宾语之后,动词谓语或介词之前,译时应省去。

例:宋何罪之有?(《公输》)(三)结构助词。

当主谓短语在句中作为主语、宾语或一个分句时,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,译时可省去。

例:予独爱莲之出淤泥而不染。

(《爱莲说》)(四)音节助词。

用在形容词、副词或某些动词的末尾,或用在三个字之间,使之凑成四个字,只起调整音节的作用,无义,译时应省去。

例:顷之,一狼径去,其一犬坐于前。

(《狼》)3. 用作动词可译为“去、往、到”。

例:辍耕之垄上(《陈涉世家》)(二)其1. 第三人称代词,相当于“他”(们)、“她(们)”、“它(们)”。

例:妻跪问其故。

(《乐阳子妻》)2. 活用为第一人称。

相当于“我(的)”、“自己(的)”。

例:并自为其名。

(《伤仲永》)3. 在句中表示反问语气,相当于“难道”、“怎么”。

例:其真无马邪?(《马说》)4. 指示代词,相当于“那”“这”之类的词。

例:其人视端容寂,若听茶声然。

(《核舟记》)5 .指示代词.表示“其中的”,后面多为数词。

例:蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。

(《为学》)(三)以1. 用作介词表示凭借,译为“凭、靠”。

例:乃入见。

问:“何以战?”(《曹刿论战》)表示工具、方式、方法,译为“用、拿、把、按照”。

例:贫者自南海还,以告富者。

(“以”后省略介词宾语。

)(《为学》) / 策之不以其道。

(《马说》)2. 用作连词表示并列、承接、修饰,“以”相当于“而”。

文言文中“之”字的用法一、文言文中“之”字的基本含义与用法在古代汉语中,“之”是一个非常常见且重要的虚词,其具有多种含义和用法。

首先,它可以表示处所关系,相当于现代汉语中的“的”。

例如,在《红楼梦》中,有句诗云:“而﹑今先人从哪寻?”这里的“哪”就相当于现代汉语中的“的”,表示了处所关系。

其次,“之”还可以表示动作或状态发生的时间关系。

当“之”出现在谓语动词前面时,相当于现代汉语中的“曾经”。

例如《诗经·小雅•常武》中有句:“彼君子兮,不素餐兮。

” 其中,“不素餐”的意思是“不曾经饭食”,这里的“不素餐兮”就等同于现代汉语中说的“曾经”。

此外,“之”还可以用来连接主谓关系在里。

它放在名词和形容词之间起到加强修饰作用。

例如《易传·泰》中有一句:“黄帝降位逊封于神农氏。

” 这里,“帝”的含义就是至高无上的皇帝,“降位逊封于”表示“降低自己的地位,自愿退位”,加在一起就是“皇帝为了给神农封号而主动退位”。

另外,“之”还可以用来引导状语从句。

状语从句通常修饰动词、副词或全句。

例如《汉书·地理志上》中有句:“此城行三十里,南则属秦念,北则属济阳。

” 这里,“此城行三十里”的意思是“这座城市离这里有三十里”,“南则属秦念,北则属济阳”的意思是“向南边是属于秦念的,向北边则是属于济阳的”。

综上所述,“之”字在文言文中担负着多重角色,在不同情境下表达不同意义。

它可以表示处所关系、时间关系,连接主谓关系,并引导状语从句等。

二、“之”字在古代文学作品中的应用1.《红楼梦》:作为中国文学经典之一,《红楼梦》中运用了大量的文言文。

其中,“之”字作为虚词频繁出现,并且承担着多种功能。

例如在描述人物关系时使用,“黛玉初恋时,曾把宝琴名字送与荣府周瑞娘。

” 这里的“与”字可以被“之”代替,表示荣府是周瑞娘所在的地方。

2.《论语》:作为中国古代思想家孔子的言论集,《论语》中也使用了大量文言文。

其中,“之”字用来表示某种行为或状态曾经存在过。

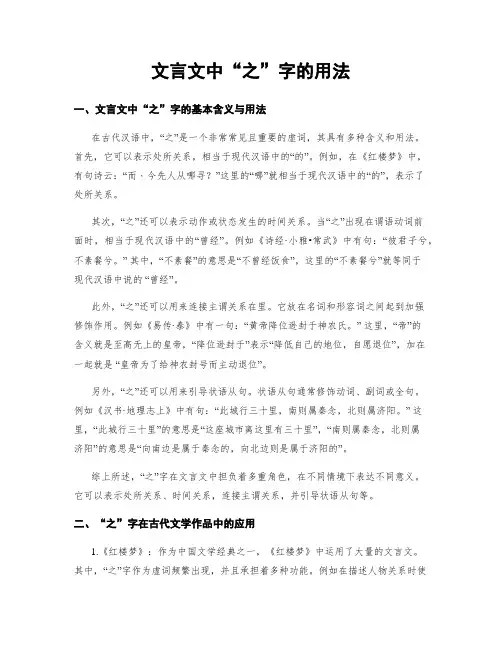

一、【之】1.代词⑴人称代词①第三人称——可代人、事、物,译为:“他(们)”、“它(们)”。

例:A 臣请入,与之同命。

(《鸿门宴》)B 子孙视之不甚惜。

(《六国论》)C 简能而任之,择善而从之。

(《谏太宗十思疏》)②第一人称(较少见),译为:“我”。

例:A 鄙贱之人,不知将军宽之至此也。

(《廉颇蔺相如列传》)B 臣乃市井鼓刀屠者,而公子亲数存之。

(《信陵君窃符救赵》)⑵指示代词——表近指,译为:“这(种)、这样、这些”。

例:A 均之二策,宁许以负秦曲。

(《廉颇蔺相如列传》)B 然而不王者,未之有也。

(《寡人之于国也》)C 郯子之徒,其贤不及孔子。

(《师说》)D 之二虫又何知。

(《逍遥游》)2.助词⑴用于定语和中心词之间,译为:“的”。

例:A 是寡人之过也。

(《烛之武退秦师》)B 何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉?(《谏太宗十思疏》)⑵主谓之间取消句子独立性,不译。

例:A 寡人之于国也,尽心焉耳矣。

(《寡人之于国也》)B 天之苍苍,其正色邪?(《逍遥游》)C 公之视廉将军孰与秦王?(《廉颇蔺相如列传》)⑶宾语前置标志,不译。

例:A 句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

(《师说》)B 夫晋,何厌之有?(《烛之武退秦师》)⑷表明定语后置,不译。

例:A 蚓无爪牙之利,筋骨之强。

(《劝学》)B 人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎!(《屈原列传》)⑸音节助词,不译。

例:A 填然鼓之,兵刃既接。

(《寡人之于国也》)B 六艺经传皆通习之。

(《师说》)3.动词作谓语(该义项为实词用法),译为:“到、往”。

例:A 又有剪发杜门,佯狂不知所之者。

(《五人墓碑记》)B 及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

(《兰亭集序》)C 奚以之九万里而南为?(《逍遥游》)二、【为】1.动词作谓语(该义项为实词用法),翻译比较灵活,如:⑴做、作例:A 斩木为兵,揭竿为旗。

(《过秦论》)B 冰,水为之,而寒于水。

(《劝学》)⑵治、治理例:为国者无使为积威之所劫哉!(《六国论》)⑶担任、充当例:温故而知新,可以为师矣。

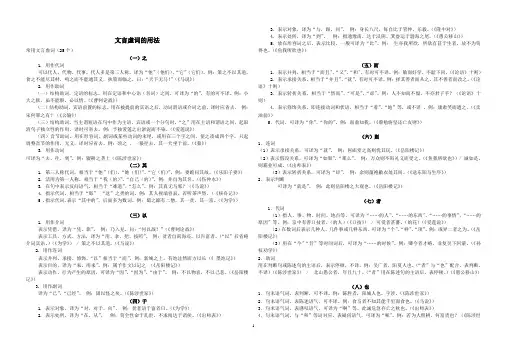

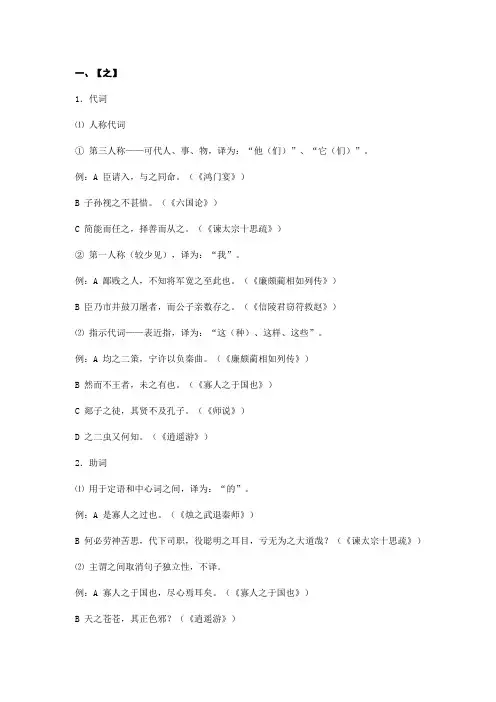

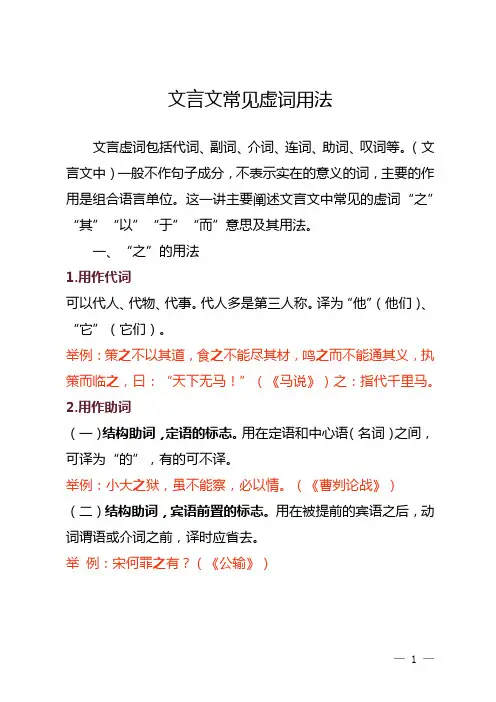

文言文常见虚词用法文言虚词包括代词、副词、介词、连词、助词、叹词等。

(文言文中)一般不作句子成分,不表示实在的意义的词,主要的作用是组合语言单位。

这一讲主要阐述文言文中常见的虚词“之”“其”“以”“于”“而”意思及其用法。

一、“之”的用法1.用作代词可以代人、代物、代事。

代人多是第三人称。

译为“他”(他们)、“它”(它们)。

举例:策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其义,执策而临之,曰:“天下无马!”(《马说》)之:指代千里马。

2.用作助词(一)结构助词,定语的标志。

用在定语和中心语(名词)之间,可译为“的”,有的可不译。

举例:小大之狱,虽不能察,必以情。

(《曹刿论战》)(二)结构助词,宾语前置的标志。

用在被提前的宾语之后,动词谓语或介词之前,译时应省去。

举例:宋何罪之有?(《公输》)(三)结构助词。

当主谓短语在句中作为主语、宾语或一个分句时,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,译时可省去。

举例:予独爱莲之出淤泥而不染。

(《爱莲说》)如上句中“予独爱莲”是一个分句,翻译成“我唯独喜爱莲花”,作主语用,放在整个句子中,就是“我唯独喜爱莲花那种出淤泥而不染的精神”,之就是放在主语“予独爱莲”和谓语“出淤泥而不染”之间。

(四)音节助词。

用在形容词、副词或某些动词的末尾,或用在三个字之间,使之凑成四个字,只起调整音节的作用,无义,译时应省去。

举例:顷之,一狼径去,其一犬坐于前。

(《狼》)3.用作动词可译为“去、往、到”。

举例:辍耕之垄上(《陈涉世家》)二、“其”的用法1.第三人称代词,相当于“他”(们)、“她(们)”、“它(们)”。

举例:妻跪问其故。

(《乐阳子妻》)2.活用为第一人称。

相当于“我(的)”、“自己(的)”。

举例:并自为其名。

(《伤仲永》)3.在句中表示反问语气,相当于“难道”、“怎么”。

举例:其真无马邪?(《马说》)4.指示代词,相当于“那”“这”之类的词。

举例:其人视端容寂,若听茶声然。

初中文言文之的用法及意义1.“之”字用作指示代 .如:①“之二虫又何知 ?”“之”表示“ ”,意“ 两条又怎么知道 ?”②“是吾也 ,若之何之 ?”“之”表示“ ”,意“(他)是我的老 ,像(我)又怎么(能够)他呢 ?③“ 京 ,使居之 . ”“之”代指所 ,表示“那边”.④“ 其矢十中八九 ,但微之 . ”“之”,此指咨射箭十中八九一状况.2.“之”用作第三人称代 .种状况出得比多 ,在文中屡不 ,主要表示“他”、“她”、“它”如.:①“子曰:‘默而之 ,学而不 ,人不倦 ,何有于我哉 ?’”“之代指“它”默,“而之”,意即静静地在内心住它 .②“桓侯故令人之”之,“”指代他(扁) ,意即“桓侯特地派人去他(扁)”. ③“行欲至宛市 ,定伯便担鬼著肩上 ,急之 . ”“之”指代它(鬼) , “急之”意即赶快把它(鬼)捉住 .3.“之”字用作 ,意“往,到⋯⋯去”如.:①“吾欲之南海 ,何如 ?”“之”意“到⋯⋯去”,句子的意思是:“我准到南海去,怎么 ?”②“行不知所之 . ”“之”意“到⋯⋯去”.4.“之”字用作助 ,种状况比常 ,但笔者以也最复 ,能够分下边三种:⑴ “之”用作构助 ,相当于“的”,如:①“贤人之道 ,卒于也之 . ”意即“孔子的学 ,最是靠不怎么明的曾参下来的”.②“志士不盗泉之水 ,廉者不受嗟来之食”,两个“之”均是“的”的意思 , 意即“有志气的人不喝盗泉的水 ,方正的人不接受欺侮性的恩赐”.⑵ “之”字用于主和之 ,撤消句子的独立性 .如;①“桓侯曰:‘医之好治不病认为功 . ’”“之在这里没有实在乎义 ,用于撤消句子的独立性 .②“西蜀之去南海 ,不知几千里也 . ”相同 , “之”在这里也没有实在乎义 .值得注意的是 ,这一种用法简单和“之”字用作“的”的时候混杂 ,应注意划分 ,免得弄错 .⑶“之”字在句子中只起调理音节的作用 ,也无实义 .如:①“久之 ,目似瞑 ,意暇甚 . ”“久之”,好久 , “之”,调理音节 ,没有实在乎义 .②“填然鼓之 . ”在这里 , “之”也是纯真调理音节 ,没有实义 .基本上来说 ,在文言文中“之”的常有的用法就是上边几种 ,只需掌握其规律 ,摸准“之”的用法和意义也是不困难的 .文言虚词“之”的用法堪称灵巧 ,好多学生都难以剖析其用法 .靠死记一些例子 , 但过些日子又忘了 .怎样简单又方便的掌握 ,笔者联合自己教课作出简要介绍 ,即运用句子构造剖析法 .句子构造剖析有一口诀:“主谓宾定状补 ,骨干枝叶分清楚 .谓前是状 ,谓后补 . ”由此可知古汉语中的主谓、动宾、偏正等构造 . “之”的用法便可依据其在句中的地点来定 .且看下边的剖析:( 1)形如“谓语 +之”时,用作代词 .如:①作《师说》以贻之 .②人非生而知之者 .③均之二策 ,宁许之以负 xx.以上三例中的“之”都是代词用 ,分别充任谓语动词“贻”“知”“均”的宾语 ,组成动宾构造 .反过来说 ,虚词“之”紧跟在谓语动词后 ,这个“之”就作代词用 .( 2)形如“主语 +之+谓语”时,起撤消主谓句子独立性 .如:①孤之有 xx,犹鱼之有水也 .② xx 不传也久矣 .以上两个例子中“之”前的“孤”“鱼”“师道”在句子中作主语, “之”后的“有”“不传”为动词作谓语 .在这类状况下 ,虚词“之”能够省略不译 .即“孤有孔明 ,犹鱼有水也”;“师道不传也久矣”.( 3)形如“名词 +之+谓语动词 / 介词”时,作宾语前置的标记 .如:①xx 何罪之有 ?②何陋之有 ?以上两例中 , “之”出此刻疑问句中 , “之”前方分别是名词“罪”和“陋”,之“”后边是紧跟谓语动词“有”,并且“罪”和“陋”是作为宾语在谓语动词的前方 .这类情况下的“之”就作宾语前置的标记 .虚词“之”不译 ,直接把宾语部分复原到谓语动词后边即可 .(4)形如“名词 +之+形容词”时,作定语后置的标记 .如:①蚓无 xx 之利 ,筋骨之强 .②xx 千里者 .③ xx 铿然有声者 .④无丝竹之乱耳 ,无案牍之劳形 .以上三例中 ,虚词“之”后边的“利”“强”“千里”“铿然有声”“乱耳”“劳形”都是形容词修饰“之”前方的名词“帮凶”“筋骨”“马”“石”“丝竹”“案牍”,翻译时 , “之”不用翻译,直接把形容词复原到名词的前方即可 .(5)形如“定语 +之+名词”时,是作构造助词 ,译作“的”.如:①君之病在肌肤 ,不治将益深 .②若能以 xx、越之众与 xx 抗衡 .以上两例中,虚词“之”后边是名词“病”“众”,分别由前方的“君”“吴、越”作定语修饰 , “之”就译作“的”.( 6)形如“之+地址 / 地方名词”且句中缺乏相应的谓语时,就作动词 .如:①xx 之晋 .②吾欲之 xx,何如 ?③辍耕之垄上 .以上三例中 , “之”的后边分别是“晋(国)”“南海”“垄上”作为地址名词 , “之”的前方没有与“晋”“南海”“垄上”相对应的谓语动词 .这类状况下 , “之”用作动词 ,翻译为“去、往、到”.( 7)形如“形容词 / 副词 +之”时,凑成二字或四字音节 ,不用译 .如:①顷之 ,烟炎 xx.②填然鼓之 ,兵刃既接 ,弃甲曳兵而走 .③余扃牖而居 ,久之 ,能以足音辨人 .以上三例中 , “之”在“顷”“鼓”“久”的后边 ,为了凑成二字音节而使用“之”翻.译时没意义 .。

虚词之的用法有哪些释义分别是什么虚词之的用法一般有以下几种,第三人称代词:他、她、它(们)。

有时灵活运用于第一人称或第二人称。

指示代词:这;此。

助词:相当于现代汉语的“的”,放在定语和中心语之间。

例如:虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?虚词之的用法1虚词之的用法1.用作代词,又分几种情况:(一)可以代人、代物、代事。

代人多是第三人称,译为"他"(他们)、"它"(它们),作宾语或兼语,不作主语。

如:作《师说》以贻之。

(《师说》,代人,作宾语)(二)指示代词,表近指。

可译为"这",通常作复指性定语。

如:均之二策。

(《廉颇蔺相如列传》)2.用作助词,也分几种情况:(一)结构助词,定语的标志。

用在定语和中心语(名词)之间,可译为"的",有的可不译。

如:若能以吴、越之众与中国抗衡。

(《赤壁之战》)(二)结构助词,补语的标志。

用在中心语(动词、形容词)和补语之间,可译为"得"。

如:古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。

(《游褒禅山记》)(三)结构助词,宾语前置的标志。

用在被提前的宾语之后,动词谓语或介词之前,译时应省去。

如:宋何罪之有?(《公输》,即"宋有何罪"。

)(四)结构助词。

当主谓短语在句中作主语、宾语或一个分句时,"之"用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,可不译。

译时可省去。

如:师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!(《师说》)(五)音节助词,用在形容词、副词或某些动词的末尾,或用在三个字之间,使之凑成四个字,只起调整音节的作用,无义,译时应省去。

如:毛先生以三寸之舌,强于百万之师。

(《毛遂自荐》)3.用作动词:如:辍耕之垄上(《陈涉世家》,到,去)2文言虚词有哪些文言虚词共18个[而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之]古虚词是在汉语中没有实际意义的字,其中一部分相当于现代的虚词。

关于文言虚词“之”“而”、“以”、“其”的用法一、【之】(一)用作代词,在句中作宾语或兼语,不作主语,分为以下几种情况。

1.第一人称代词,可译为“我”“我们”。

如:“君将哀而生之乎?”(《捕蛇者说》)之:代“我”。

2.第三人称代词,可译为“他(他们)”“她(她们)”。

如:“遂使之行成于吴。

”(《勾践灭吴》)之:代大夫文种。

3.近指代词,可译为“这”。

如:“郯子之徒,其贤不及孔子。

”(《师说》)之:这样的。

4.代事。

如:“阙秦以利晋,唯君图之。

”(《烛之武退秦师》)之:代“阙秦以利晋”这件事。

5.代物。

如:“虽有槁暴,不复挺者,使之然也。

”(《劝学》)之:代木。

6.代军队。

如:“子犯请击之。

”(《烛之武退秦师》)之:代秦军。

(二)、结构助词,分以下几种情况。

1.宾语的标志。

用于宾语和中心语之间,可译为“的”,有时不译。

如:“是寡人之过也。

”(《烛之武退秦师》)之:可译为“的”。

2.宾语前置的标志。

为了强调宾语,有时借助“之”把宾语从动词后提到动词的前面。

如:“夫晋,何厌之有?”(《烛之武退秦师》)“之”把动词“有”的宾语“何厌”提前到了动词前。

3.定语后置的标志。

通常情况下,古代汉语中定语的位置与现代汉语中的一样,用在中心语之前,但为了强调定语有时将定语放在中心语之后,有时在定语与中心语之间用“之”连接。

翻译时应将后置了的定语调整到中心语之前。

与“之”有联系的定语后置格式有两种。

①“中心语+之+定语”的格式。

如:“蚓无爪牙之利,筋骨之强……”(《劝学》)“利”“强”分别作中心语“爪牙”“筋骨”的定语。

②“中心语+之+后置定语+者”的格式。

如:“马之千里者,一食或尽粟一石。

”(《马说》)“千里”作“马”的定语。

4.补语的标志。

用在中心语(动词、形容词)和补语之间,可译为“得”。

如:“古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。

”(《游褒禅山记》)第二个“之”,是“得”的意思。