常见文言虚词的用法-而、其、以、之课件

- 格式:ppt

- 大小:345.50 KB

- 文档页数:22

文言虚词“之、其、而、以、于”的用法在初中阶段最常用、最重要的文言虚词有“之、其、而、以、于”。

为便于同学们复习,现结合具体实例对其用法作简要分析。

希望同学们课后去识记它们的用法,考场上必将如鱼得水。

一、“之”的用法:1、代词①代词,代人,译为:他(她),他(她)们。

例:愿陛下亲之信之。

杀之以应陈涉。

二世杀之。

楚人怜之。

陈胜佐之。

长跪而谢之曰。

将军岂愿见之乎?将军宜枉驾顾之。

②代词,代事,译为:这件事,它。

例:肉食者谋之。

然足下卜之鬼乎?时人莫之许也。

③代词,代物,译为:它,它们。

例:太医以王命聚之。

④指示代词,译为:这。

例:有良田、美池、桑竹之属。

2、助词①助词,用于定语和中心语之间,译为:的。

例:燕雀安知鸿鹄之志哉。

禽兽之变诈。

箕畚运于渤海之尾。

复立楚国之社稷。

五十里之地。

皆布衣之士也。

用武之国。

天府之土。

此诚危急存亡之秋也。

②助词,用于主谓结构之间,无实在意义,不译。

例:虽我之死,有子存焉。

孤之有孔明,犹鱼之有水也。

天子之怒。

聂政之刺韩傀也。

③助词,作宾语倒装标志,无实在意义,不译。

例:何陋之有。

宋何罪之有?小大之狱。

④助词,用于凑足音节,无实意,不译。

例:公将鼓之。

怅恨久之。

久之,目似瞑。

顷之,一狼径去。

3、动词,作谓语,译为:去,往。

例:吾欲之南海。

送孟浩然之广陵。

辍耕之垄上。

又间令吴广之次所旁丛祠中。

注:此处作实词记忆顺口溜:“之”字可代人事物,通常都是三人称,定名之间可译“的”;用作动词“去、往、到”,用作助词可不译。

二、“以”的用法:1、介词,与后面的词或短语一起构成介宾短语,充当状语或补语,其意义较多。

①译为:把。

例:医之好治不病以为功。

故临崩寄臣以大事也。

以虫草为林。

以君为长者。

今诚以吾众诈……以头抢地耳。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效。

②译为:用,拿。

例:以刀劈狼首。

以五十里之地易安陵。

屠惧,投以骨。

以大易小。

今吾用十倍之地。

咨臣以当世之事。

祭以尉首。

③译为:凭,靠。

例:何以战。

18个文言文虚词之、而、以、其、何、于、所、则、者、乎、乃、也、焉、为、且、若、因、与。

一、之1、用作代词⑴可以代人、物、事。

代人多是第三人称,译为“他(他们)”、“它(它们)”。

作宾语或兼语,不作主语。

作《师说》以贻之。

(代人,作宾语)⑵指示代词,表近指,可译为“这”,通常作复指性定语。

均之二策。

《廉颇蔺相如列传》之二虫又何知!《逍遥游》2、用作助词⑴结构助词,定语的标志。

用在定语和中心词(名词)之间,可译为“的”,有的可不译。

是寡人之过也。

《烛之武退秦师》月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

《赤壁赋》⑵结构助词,补语的标志。

用在中心词(动词、形容词)和补语之间,可译为“得”。

古人之观于天地、山川、草木、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。

《游褒禅山记》⑶结构助词。

当主谓短语在句中作为主语、宾语或一个分句时,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,可不译。

译时也可省去。

师道之不存也久矣!欲人之无惑也难矣!《师说》⑷结构助词,宾语前置的标志。

为了强调宾语,有时借助“之”把宾语从动词后提到动词的前面。

句读之不知,惑之不解。

《师说》宋何罪之有?《公输》⑸结构助词,定语后置的标志。

①“中心语+之+定语”的格式。

蚓无爪牙之利,筋骨之强。

《劝学》②“中心语+之+后置定语+者”的格式。

马之千里者,一食或尽粟一石。

《马说》⑹音节助词。

用在形容词、副词或某些动词的末尾,或用在三个字之间,使之凑成四个字,只起调整音节的作用,无义。

顷之,烟炎张天。

《赤壁之战》填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。

3、用作动词,到……去。

胡为乎遑遑欲何之?《归去来兮辞》二、而1、用作连词,可连接词、短语和分句。

表示多种关系。

⑴表并列关系,一般不译,有时可译为“又”。

蟹六跪而二螯。

《劝学》剑阁峥嵘而崔嵬。

《蜀道难》黑质而白章。

《捕蛇者说》北救赵而西却秦。

《信陵君窃符救赵》⑵表递进关系,可译为“并且”或“而且”。

君子博学而日参省乎己。

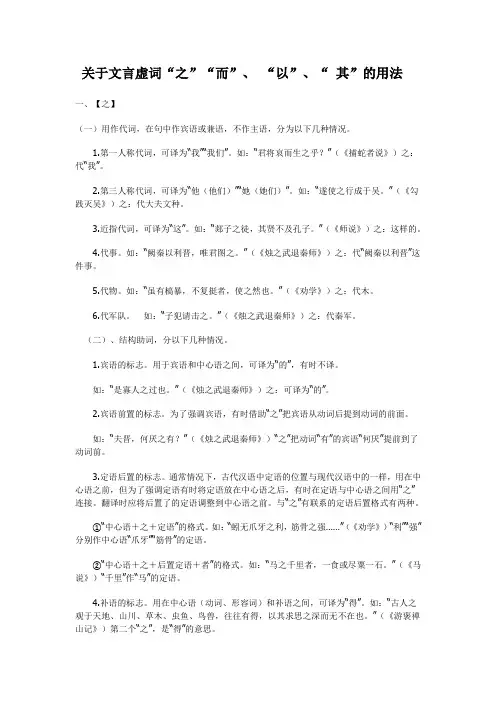

关于文言虚词“之”“而”、“以”、“其”的用法一、【之】(一)用作代词,在句中作宾语或兼语,不作主语,分为以下几种情况。

1.第一人称代词,可译为“我”“我们”。

如:“君将哀而生之乎?”(《捕蛇者说》)之:代“我”。

2.第三人称代词,可译为“他(他们)”“她(她们)”。

如:“遂使之行成于吴。

”(《勾践灭吴》)之:代大夫文种。

3.近指代词,可译为“这”。

如:“郯子之徒,其贤不及孔子。

”(《师说》)之:这样的。

4.代事。

如:“阙秦以利晋,唯君图之。

”(《烛之武退秦师》)之:代“阙秦以利晋”这件事。

5.代物。

如:“虽有槁暴,不复挺者,使之然也。

”(《劝学》)之:代木。

6.代军队。

如:“子犯请击之。

”(《烛之武退秦师》)之:代秦军。

(二)、结构助词,分以下几种情况。

1.宾语的标志。

用于宾语和中心语之间,可译为“的”,有时不译。

如:“是寡人之过也。

”(《烛之武退秦师》)之:可译为“的”。

2.宾语前置的标志。

为了强调宾语,有时借助“之”把宾语从动词后提到动词的前面。

如:“夫晋,何厌之有?”(《烛之武退秦师》)“之”把动词“有”的宾语“何厌”提前到了动词前。

3.定语后置的标志。

通常情况下,古代汉语中定语的位置与现代汉语中的一样,用在中心语之前,但为了强调定语有时将定语放在中心语之后,有时在定语与中心语之间用“之”连接。

翻译时应将后置了的定语调整到中心语之前。

与“之”有联系的定语后置格式有两种。

①“中心语+之+定语”的格式。

如:“蚓无爪牙之利,筋骨之强……”(《劝学》)“利”“强”分别作中心语“爪牙”“筋骨”的定语。

②“中心语+之+后置定语+者”的格式。

如:“马之千里者,一食或尽粟一石。

”(《马说》)“千里”作“马”的定语。

4.补语的标志。

用在中心语(动词、形容词)和补语之间,可译为“得”。

如:“古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。

”(《游褒禅山记》)第二个“之”,是“得”的意思。