西方声乐发展史

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:2

西方音乐史是指西方音乐的开展历程,详细的时代可分为古希腊罗马时期的音乐、中世纪时期的音乐、文艺复兴时期的音乐、巴洛克音乐、古典主义音乐、浪漫主义音乐、民族主义音乐、现代音乐和新世纪音乐等。

音乐是人类文化之一,它远在人类语言文字之前就产生了。

一切自然科学、人文科学、社会科学工作者,一切政治、军事教育以与文学艺术专家,如果不懂音乐,他们的知识不能算是完整的。

如果他们懂得音乐,爱好音乐就可以对他们的专业起到积极作用,并且使他们的生活更丰富、更有意义。

一般讲西方音乐开展史,应该包括亚、非、拉美在内,但迄今为止,所谓音乐史主要的只是在欧洲X围内,其他地区涉与很少。

应该承认,近代科学文化是从欧洲开始开展的,在音乐方面,至今在世界音乐会上,从巴赫到德彪西的作品仍旧占相当重要的位置。

所以人们要知道音乐文化的一般普遍知识,首先还必须从这方面开始。

中国民族音乐文化历史悠久,是世界民族音乐最丰富的宝库,但要开发它,还必须借助现代科学只是,起码也必须了解现代欧洲音乐文化开展史,才能更有效地开展我们自己的民族音乐文化。

古希腊音乐古希腊文化是西方文明的渊源。

与古希腊的哲学、文学、科学、建筑、美术和戏剧一样,音乐也是古希腊文化的一个重要组成局部。

虽然古希腊流传下来的音乐作品很少,但是丰富的文字记述和雕刻向人们描绘了古希腊音乐文化的风貌。

在漫长的西方音乐历史中,古希腊音乐文化精神不断地影响和启发着后世的人们。

神话是古希腊艺术的丰富土壤,在古希腊神话中音乐是极富魅力的。

不仅是太阳神,也主管音乐。

半神半人的底比斯国王安菲翁用琴声的魔力修筑了底比斯城堡。

色雷斯的歌手奥尔菲斯以音乐的魅力拯救出地狱中的妻子尤丽狄茜,后又得而复失。

这个故事表现出古希腊神话的人性特征,它被近百次地谱写成歌剧。

缪斯(Muses)是分别掌管文艺和科学的九位女神的统称,而“音乐〞(music)一词还是由缪斯演化来的,足见在古希腊人眼中,音乐是与人类追求真和美的活动密切相关的。

中外声乐教学发展简述2019-08-09内容摘要:⽂章主要对国内外声乐教学的起源及发展做了概述,旨在让学习声乐的学⽣从中能更直观地了解和掌握好的学习⽅法,从⽽培养学⽣的学习兴趣,为声乐学习打下扎实根基。

关键词:声乐教学起源发展⼀、国外声乐教学的起源及发展公元前约7世纪末到6世纪初,据记载有⼀位名为萨福的⼥诗⼈创建了第⼀所歌唱学校,当时的歌唱已经有声部之分,男⽣分为⾼、中、低三个声部。

到公元前4世纪,歌唱艺术进⼊了古希腊的戏剧舞台,成为了后来的歌剧的雏形,⽽那时也已有专业的歌唱演员了。

古希腊声乐的类型分为弗兰(Fran),即悼歌,葬礼仪式上的⼀部分;潘(Pan),即颂歌,为奉献阿波罗的胜利颂歌;酒神之歌(Gifirami),即歌曲,是节⽇庆典及竞赛所使⽤的歌曲,后发展成为了舞台剧。

古罗马时期,⾳乐作为表演艺术开始独⽴,歌唱学校中的教师有了明确分⼯,有专门训练学⽣扩展⾳域的,增强嗓⾳⼒度的;有专门训练学⽣如何改善⾳⾊、调节共鸣的;还有训练学⽣⾳准、节奏及艺术表现的。

到了中世纪(5―14世纪),歌唱艺术分成了两⼤类:⼀类是宗教圣咏,⼀类是世俗的(包括民歌和游吟演唱),特别是宗教演唱,为欧洲歌唱艺术的辉煌奠定了基础。

当时的教皇格⾥⾼利⼀世、格⾥⾼利⼆世、塞求斯⼀世、塞求斯⼆世、埃天奈⼆世、保罗⼀世、雷奥三世等全部是著名的歌唱家。

但当时有关圣咏演唱技巧及教学⽅⾯的理论著作⼏乎没有,只有⼀些有关声乐教学⽅⾯的个别见解,如勃爱齐亚(470―527年)指出:“声⾳是传到听觉的空⽓的振动……发展嗓⾳的⽅法甚多,要看⼈们是在唱歌还是在说话,嗓⾳可以或多或少地加以扩张(指⾳域),它可以有不同的性质……呼吸这⼀活动制约着声⾳的延续……⼈的嗓⾳就像⼈体⼀样,有其⽆法逾越的限度(指⾳域)。

以科学为根据的技能和由智慧所操纵的听觉好像是管理歌唱艺术的两个机构。

”①中世纪声乐理论家、教育家、⾳乐美学家叶罗尼姆·莫拉弗斯基认为:“嗓⾳应当是⾼亢的,⾼亢的声⾳在远处⽅能够听清;应当是柔美的,声⾳柔美能感染听众;应当是清晰(嘹亮)的,清晰嘹亮的声⾳⽅能萦绕于⽿际。

西方声乐发展历程一圣咏音乐是美声唱法的萌芽美声唱法起源于欧洲,它是时代发展的产物.13世纪前的欧洲音乐均为单声部音乐,主要以独唱,齐唱,领唱,说唱和吟唱为歌唱形式。

在这一时期产生了诸如《荷马史诗》、《伊利亚特》、《奥德赛》这样出色的产品,他们是有盲人诗作者荷马创作并以说唱的方式演唱。

只是比较初期的声乐表现形式。

进入“中世纪”教会教义几乎垄断了一切思想意识领域,歌唱同样也为各种宗教的附属品。

当时的教会演唱圣诗和朗诵《圣经》。

这就成为了最早的合唱形式。

公元590年,罗马教皇格里高利一世选编,修订配合教义的《唱经本》。

圣咏是欧洲声乐的萌芽,他要求庄严肃穆的演唱配合教学的氛围。

在圣咏音乐流行时期,从11世纪出现了世俗音乐,此后又相继出现游吟歌手,恋诗歌手,名歌手的专业的歌唱者。

他们虽无法完全摆脱浓厚的宗教色彩,但已可堪称对宗教韵的大胆突破。

二阉人歌手促使歌唱技巧发展14世纪中期的欧洲音乐逐步突破单声部,开始进入复调音乐时期,声乐演唱也为多声部合唱方式,出于圣经的古训规定“妇女在教学中应保持缄默”,因此,演唱中的女声部均游男童声代替。

这些男童声是被阉割的男童歌手,在声乐发展史上被称作“阉人歌手”。

他们的出现曾为欧洲声乐的发展做出巨大贡献。

并奠定了“美声唱法”的基础。

他们的声带及喉头不会随着年龄的增长而变化,阉人歌手具有女声的声带,同时又具备男子的体魄,他们华丽、轻巧,明亮的声音,宽广的音域能令听众激动不已。

不容置疑,他们将欧洲的声乐水平推进到一个较高的境界。

18世纪末,阉人歌手开始走向衰落。

三歌剧和美声唱法的产生美声的发展与歌剧的诞生有密切的关系,歌剧诞生于文艺复兴运动的极大影响中。

当时,佩里、卡契尼、蒙特威尔第等作曲家,在歌剧中为了效仿希腊悲剧的朗诵调,他们使旋律与歌词内容,情绪变化以及语音的起伏紧密结合,在歌剧中主要起着展开情节的作用。

他们突破了传统和保守的束缚,创造了采用自然声音,由各角色演唱自己的段落的宣叙调演唱方式。

第一章古希腊古罗马音乐西方音乐史分别七个阶段:1古希腊古罗马音乐时期(公元前8世纪-公元4世纪)2中世纪音乐时期(从公元5世纪-14世纪03文艺复兴时期(15世纪-16世纪)4巴洛克时期(17世纪-18世纪中叶)5古典主义时期(18世纪中叶-19世纪初)6浪漫主义时期(19世纪初-20世纪初)7 20世纪音乐(20世纪)史前希腊和古希腊社会的发展:1迈若安及迈锡尼时期(约1650-1100B.C.)2荷马时期又称黑暗时期(约1100-800B.C.),<伊里亚特>与《奥赛德》有荷马所撰,多利亚自然音阶。

3城邦时期(约800-500B.C.),合唱,抒情诗歌繁荣4古典时期,竞技比赛的音乐,悲剧,喜剧5希腊化时代古希腊三大悲剧作家:埃斯库罗斯-悲剧表演中引入第二个演员索福克勒斯-《俄狄浦斯》欧里皮德斯-《美狄亚》,把妇女做主角古希腊喜剧1新喜剧:不谈政治,话题严肃,表现社会风俗2旧喜剧:政治讽刺剧和社会讽刺剧毕达哥拉斯:和谐学,将音程分为协和与不和协音体系:1四音列2完整音列体系多利亚调试:能使人安静并具有力量;富于男子气,能使人变得坚强和有节制弗里几亚:使人狂放,激发人的热情副弗里几亚:容易使人丧失意志利底亚音乐使人柔和和淫荡混合利底亚音乐使人悲伤古希腊记谱法:1器乐谱 2声乐记谱古希腊是其主要乐器:1里拉 2阿夫洛斯管 3基萨拉琴(里拉琴的变体)古罗马时期概述:古罗马器乐:1图巴:一般用青铜制作,管长1.3米,分段制作,管身直2角号;管身圆古罗马的音乐观:1音乐当做一种享受2音乐的职业化倾向加强,音乐家的地位却下降3富有雄壮的气象罗马人喜欢:1笑剧:综合性的滑稽表演2哑剧:表现神话故事的戏剧舞蹈基督教音乐以单声音乐形态,附属于礼拜仪式,是作传播信仰的重要工具早期基督教音乐1使用许多犹太教音乐的旋律2混合了古希腊,东罗马,拜占庭圣咏的一些因素3各地的教堂都有各自的特色第二章中世纪音乐中世纪:通常音乐史把公元5世纪罗马帝国灭亡至14世纪文艺复兴之前这段长达一千年的历史,被认为是“黑暗时代”圣歌主要有5种:1拜占庭圣咏2安布罗斯3法国圣咏4摩差拉比5赛尔特格里高利圣咏:指罗马教皇格力高利一世之命名的天主教音乐,常称平歌或素歌功能:运用于基督教以活动,分日课和弥撒两大类格里高利圣咏的特征:1歌唱方式:独唱,齐唱,交替唱,应答唱2一般无伴奏,纯人声,以拉丁文,无明显节拍,以肃穆,节制,无世俗情欲为前提3礼拜仪式的咏唱为两类:诵经祈祷和礼拜歌曲1)音节式:一字对以音,音域一般较窄2)圣咏式:在同一高度的音上唱出相当数量的歌词3)音团式或纽姆式:一字对几个音,这是格里高利圣咏常用的方式,旋律比较流动4)花唱式:一字对多个音,少则十几个音,多则五六十个音,常见于欢呼歌中中世纪的教会调式是按圣咏的结束音(d,e,f,g),音域以及吟诵音等主要因素,对旋律进行分类而构成的。

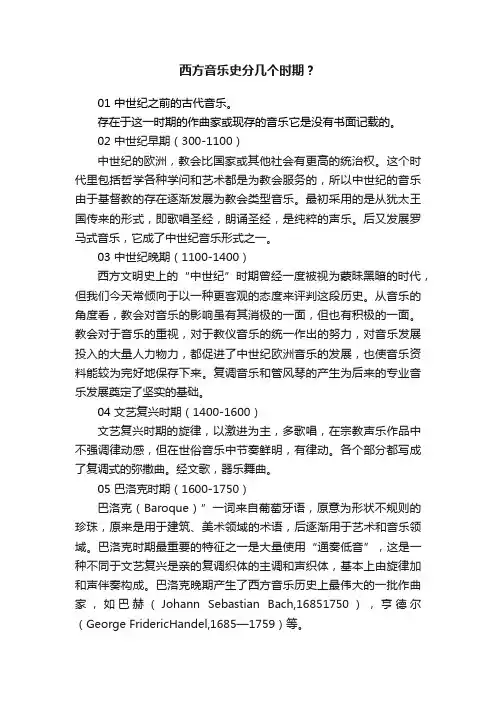

西方音乐史分几个时期?01 中世纪之前的古代音乐。

存在于这一时期的作曲家或现存的音乐它是没有书面记载的。

02 中世纪早期(300-1100)中世纪的欧洲,教会比国家或其他社会有更高的统治权。

这个时代里包括哲学各种学问和艺术都是为教会服务的,所以中世纪的音乐由于基督教的存在逐渐发展为教会类型音乐。

最初采用的是从犹太王国传来的形式,即歌唱圣经,朗诵圣经,是纯粹的声乐。

后又发展罗马式音乐,它成了中世纪音乐形式之一。

03 中世纪晚期(1100-1400)西方文明史上的“中世纪”时期曾经一度被视为蒙昧黑暗的时代,但我们今天常倾向于以一种更客观的态度来评判这段历史。

从音乐的角度看,教会对音乐的影响虽有其消极的一面,但也有积极的一面。

教会对于音乐的重视,对于教仪音乐的统一作出的努力,对音乐发展投入的大量人力物力,都促进了中世纪欧洲音乐的发展,也使音乐资料能较为完好地保存下来。

复调音乐和管风琴的产生为后来的专业音乐发展奠定了坚实的基础。

04 文艺复兴时期(1400-1600)文艺复兴时期的旋律,以激进为主,多歌唱,在宗教声乐作品中不强调律动感,但在世俗音乐中节奏鲜明,有律动。

各个部分都写成了复调式的弥撒曲。

经文歌,器乐舞曲。

05 巴洛克时期(1600-1750)巴洛克(Baroque)”一词来自葡萄牙语,原意为形状不规则的珍珠,原来是用于建筑、美术领域的术语,后逐渐用于艺术和音乐领域。

巴洛克时期最重要的特征之一是大量使用“通奏低音”,这是一种不同于文艺复兴是亲的复调织体的主调和声织体,基本上由旋律加和声伴奏构成。

巴洛克晚期产生了西方音乐历史上最伟大的一批作曲家,如巴赫(Johann Sebastian Bach,16851750),亨德尔(George FridericHandel,1685—1759)等。

06 古典时期(1750-1827)所谓古典,是指古希腊和古罗马的经典古代。

人们为了恢复那个时代的文化精华。

对西音史的总结(声乐)在音乐史中,声乐也是一种很重要的音乐形式。

但它又可以分为很多种类。

这里我总结一下西音史的知识点。

一、除歌剧以外的声乐形式(一)古希腊时期在这个时期里,出现了最早的声乐作品与形式。

作品有荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》,还有出现了悲剧。

在古希腊时期都是单音音乐,悲剧也是一种同音半和的声乐演唱形式,它集戏剧,诗歌,音乐,舞蹈为一体,用阿夫洛斯伴奏。

悲剧在古希腊时期一般都是用于祭祀时,用歌声来对神表达赞美。

(二)、中世纪时期在西罗马帝国灭亡以后。

欧洲进入中世纪。

在这个时期里,宗教音乐与世俗音乐不断兴起。

两者的逐渐结合使得古希腊的单音音乐走向复调音乐,出现奥尔加农。

1宗教音乐中世纪是一个被教皇统治的时期,所以这个时期的宗教音乐发展的如火如荼。

格里高利圣咏就是这个时期的最为有名的宗教音乐。

格里高利圣咏是罗马教皇格里高利一世在公元6世纪收集各个教会的教会歌、赞美歌等编成一册的《唱经歌集》。

它是单音音乐,由男生用拉丁文演唱,采用的是教会调式,且并没有伴奏与节拍,词曲关系有音节式、花唱式、纽姆式。

它的演唱方式有独唱,对唱,合唱等。

格里高利圣咏具有很强的宗教观念与功能,追求超脱于现世的“彼岸”精神,回避世俗的个性情感。

2世俗音乐在那时,世俗音乐是不被教会所接受的。

其实世俗音乐就类似于我们中国的民歌,同是口传心授,不被当时的统治者所接受,但是生命力都很顽强。

世俗音乐的发展主要是在法国、德国。

世俗音乐的重要来源是当时的流浪艺人。

随着骑士阶层的兴起,游吟诗人音乐从12、13世纪在法国南部开始流行,随后遍及全国,也就出现了“南巴多,北威尔”。

游吟诗人都是自己作曲,用本国语言的作词,自己演唱,并带有乐器伴奏,大部分的内容都是爱情故事。

风格与宗教音乐相比更加他们虽然采用了教会调式,但是变化音的加入又使得近似于大小调。

在12世纪中叶时,游吟诗人音乐流传到德国,发展成恋诗歌手。

3复调音乐的早期发展最早的是平行奥尔加农,就是在格里高利圣咏下方四度或五度加上一个完全平行的声部,后来发展到花唱的奥尔加农。

西方声乐发展史第一篇:西方声乐发展史19世纪西方声乐流派及其学说的总结与归纳摘要:19世纪随着启蒙运动的蓬勃展开,在法国大革命的影响下,反封建、追求科学成了当时的潮流,法国在这方面走在最前头,巴黎也就成了当时声乐教学、声乐理论研究和歌剧演唱的中心。

所以尽管意大利在19世纪涌现了不少杰出的歌唱家及优秀的声乐教师,但19世纪美声学派的代表性人物却大多出现在巴黎。

当时的声乐研究在生理学、物理学、声乐理论方面取得了很大的进展。

一、从生理学方面对声乐研究(一)嗓音研究的先驱者17至18世纪由于科学不发达,人们缺乏生理学或物理学的知识。

当时,有极少数追求真理的医生,了更好地了解人体的构造,就不的不冒着触犯法律的危险,半夜盗尸来作解剖。

就这样,逐渐地积累了一些生理学方面的知识,开始了对嗓音胜利的初步探究。

早在1703年,法国医生杜达(Dodart)就发表了《发声原理的研究报告》(Memorires sur la Cause de la Voix)一书,提出了“漩涡”(Vortex)理论。

他认为。

当气息经过真假声带之间的喉室时,会产生气流的漩涡,因之,使喉部像吹哨子似的发出声音。

他的这种说法实际上否定了声带振动的发声的作用,把声带仅看做是吹笛、吹口哨时嘴唇作小孔吹气那样的作用。

这种假说,早在公元2世纪加伦(Galen)就曾提出过。

1741年,另一位外科医生弗兰(Ferrein)从死尸身上切除下来的喉器下面安上供气的设备,吹气做发音实验,证明了声带振动是人体发声的根本原因,从而否定了“漩涡”理论。

他所著的《论人声的形成》(Form ation de la Voix de l’Homme)一书是最早描写声带振动的著作。

(二)加尔西亚发明喉镜1854年,马努艾尔·加尔西亚发明了喉镜,这是声乐史上和医学史上一件划时代的大事。

这位声乐教师所发明的这面小小的镜子,至今仍为世界耳鼻喉科医生所使用。

喉镜的发明促进了人们对嗓音生理学的研究,同时也开创了以人体发生机理作指导的新的教学方法(机理教学法)。

声乐发展史圣咏音乐是美声唱法的萌芽美声唱法起源于欧洲,它的产生不仅与欧洲音乐的发展过程有着密切联系,而且作为人类文化意识形态的一部分,它同样也是社会、时代发展的产物。

13世纪前的欧洲音乐均为单声部音乐, 其中,古希腊的声乐也以单声部为主,并受到严格的诗歌韵律的支配,主要以独唱、齐唱、领唱、说唱和吟唱为歌唱形式。

在这一时期产生了诸如《荷马史诗》、《伊利亚特》、《奥德赛》这样出色的作品,它们是由盲人诗作者荷马创作并以说唱的方式演唱的。

可以说这就是比较初期的声乐表现形式。

随着古罗马帝国不断对外扩张,欧洲进入了长期的教会统治的时期,在历史上被称之为“中世纪”,教会教义几乎垄断了一切思想意识领域,歌唱同样成为各种宗教的附属品。

古罗马帝国扩张不仅带来了领土的扩大,也为音乐世界带来了许多来自亚洲、非洲、欧洲的优秀艺人及丰富的音乐文化,他们聚集到罗马并使之成为当时欧洲最大的音乐中心。

当时的教会演唱圣诗和朗诵《圣经》,这就成为了最早的合唱形式。

教堂中用拉丁文演唱与宗教相关的内容即为被称咏的音乐形式。

公元590年,罗马教皇格里高利一世选编、修订了配合教仪的《唱经本》,即著名的《格里高利圣咏》,实际上相当于规定了教堂中演唱教义的歌调。

圣咏是欧洲声乐艺术的萌芽,它要求庄严、肃穆的演唱配合教堂的氛围。

虽然圣咏有宣叙性和旋律性两种歌调,但由于它只是单旋律音乐,使人乏味。

随着发展,演唱者将它作了一些华丽、流畅的“再创造”,形成了新的、更好的演唱方法。

在圣咏音乐流行的时期,从11世纪起出现了一些促进音乐艺术的发展、丰富声乐艺术内容的音乐形式。

由于当时手工业和商业得到了发展,城市开始出现了针对宗教音乐的世俗音乐,它要求人们用音乐反映生活和世俗的情感。

此后,又相继出现了游吟歌手、恋诗歌手、民歌手等专业的歌唱者,他们虽无法完全摆脱宗教的浓厚色彩,但已可堪称为对宗教音乐的大胆突破。

阉人歌手促使歌唱技巧的发展13世纪中期的欧洲音乐逐步突破单声部,开始进入复调音乐时期,声乐演唱也为多声部合唱形式,分别由女高音(sopra no)和女低音(Alto)担任,圣咏旋律则由男高音(Tenor)担任,后来又加入了男低音声部(Bass)。

19世纪欧洲声乐的发展与变迁19世纪欧洲的声乐发展与变迁19世纪,欧洲经历了工业化、民主化和社会变革等重大历史事件,这些事件深刻地影响了欧洲艺术的发展。

在欧洲音乐的发展史上,19世纪无疑是一个极为重要的时期。

在这个世纪里,欧洲的声乐艺术也发生了巨大的变化,呈现出了许多新的特征。

本文将讨论19世纪欧洲声乐的发展与变革,并分析这些变化的原因和影响。

一、19世纪欧洲声乐的发展19世纪初期,欧洲的声乐艺术发展进入了一个新的阶段。

早期的歌曲主要是由作曲家创作,由歌唱家演唱。

但是,到了19世纪初期,歌唱家开始参与作曲的过程,他们开始要求作曲家为他们创作适合他们嗓音和表现方式的音乐。

德国歌唱家洛特和意大利歌唱家马里亚·马尔韦已经成为了他们时代的知名歌唱家,他们都受到了此类“歌唱家作曲”方式的影响。

在19世纪初期,歌剧也得到了极大的发展。

歌剧不仅需要有好的演员,还需要有很好的配乐。

因此,在这个时期,许多杰出的作曲家涌现出来,并且他们在歌剧领域有很出色的表现。

最出色的作曲家包括:意大利作曲家贝利尼,多尼采蒂和威尔第;法国作曲家贝多芬和加多;德国作曲家韦伯和瓦格纳等。

当然,要说到19世纪欧洲声乐的发展,就不能不提到声乐技巧的改变。

19世纪早期,嗓音的技巧主要是指:技术上的、声音的、调子的掌握,以及词意和情感的传达。

但是到了19世纪中后期,歌唱家们开始强调当时的音乐风格和歌曲的情感传达。

他们开始利用连贯性的呼吸来保持歌曲的一致性,同时也更好地控制住了音准、音量和音色。

此外,19世纪欧洲的声乐艺术家还开始关注声音的发声部位。

在过去的发声练习中,喉咙和颚骨是唯一用来发声的声带。

但是,在19世纪后期,歌唱家们开始学习如何把声音发射到前面的硬颚和鼻腔,这使得他们的声音更具有表现力和深度。

二、19世纪欧洲声乐的变迁19世纪欧洲的声乐变革包括了若干个方面。

下面就分别来看看这些变革:1.音乐剧的崛起19世纪中叶,音乐剧在欧洲迅速走红。

19世纪西方声乐流派及其学说的总结与归纳摘要:19世纪随着启蒙运动的蓬勃展开,在法国大革命的影响下,反封建、追求科学成了当时的潮流,法国在这方面走在最前头,巴黎也就成了当时声乐教学、声乐理论研究和歌剧演唱的中心。

所以尽管意大利在19世纪涌现了不少杰出的歌唱家及优秀的声乐教师,但19世纪美声学派的代表性人物却大多出现在巴黎。

当时的声乐研究在生理学、物理学、声乐理论方面取得了很大的进展。

一、从生理学方面对声乐研究

(一)嗓音研究的先驱者

17至18世纪由于科学不发达,人们缺乏生理学或物理学的知识。

当时,有极少数追求真理的医生,了更好地了解人体的构造,就不的不冒着触犯法律的危险,半夜盗尸来作解剖。

就这样,逐渐地积累了一些生理学方面的知识,开始了对嗓音胜利的初步探究。

早在1703年,法国医生杜达(Dodart)就发表了《发声原理的研究报告》(Memorires sur la Cause de la Voix)一书,提出了“漩涡”(Vortex)理论。

他认为。

当气息经过真假声带之间的喉室时,会产生气流的漩涡,因之,使喉部像吹哨子似的发出声音。

他的这种说法实际上否定了声带振动的发声的作用,把声带仅看做是吹笛、吹口哨时嘴唇作小孔吹气那样的作用。

这种假说,早在公元2世纪加伦(Galen)就曾提出过。

1741年,另一位外科医生弗兰(Ferrein)从死尸身上切除下来的喉器下面安上供气的设备,吹气做发音实验,证明了声带振动是人体发声的根本原因,从而否定了“漩涡”理论。

他所著的《论人声的形成》(Formation de la Voix de l’Homme)一书是最早描写声带振动的著作。

(二)加尔西亚发明喉镜

1854年,马努艾尔·加尔西亚发明了喉镜,这是声乐史上和医学史上一件划时代的大事。

这位声乐教师所发明的这面小小的镜子,至今仍为世界耳鼻喉科医生所使用。

喉镜的发明促进了人们对嗓音生理学的研究,同时也开创了以人体发生机理作指导的新的教学方法(机理教学法)。

喉镜发明后,尽管用肉眼观察只能看到自己的声带的表面,即只能看到声带的长度和宽度,而不看不到声带的厚度在发声过程中的变化,但任然能证实“声门冲击”的理论。

他认为歌唱发声中呼吸是基础,声门是关键。

不过由于当时的科技条件的限制,他未能作更深一步的研究。

加尔西亚是世界公认的美声学派声乐教学和声乐理论的权威。

他的“声门冲击”学说,从生理的角度证明了古典意大利美声学派的发声、起音的正确性,并从理论上对美声唱法予以总结,从而使后人可以更加有意识、更加自觉、更加明确地练习正确的发声起音。

(三)“掩盖的胸声“

1840年,法国医生第德(Diday)和佩特莱坎(Petrequin)写了一份《关于一种新的歌声的研究报告》,大力推荐当年红极一时的著名法国男高音歌唱家杜普雷的“掩盖”唱法。

他们是最早从生理学角度来,描述“掩盖”唱法的学者,他们明确地提出降下喉头,用“掩盖的胸声”来歌唱。

(四)横膈膜呼吸法的提倡

1876年,德国医生曼德尔发表了生理学权威著作《嗓音卫生学》(Die Gesundheitslehre der Stimme),首先提出了横膈膜在歌唱呼吸中的作用及其适用方法,极大地影响了19世纪的声乐界。

兰佩尔蒂也对之甚为信服,在他的声乐著作中也引用了曼德尔的话。

另一位生理学权威,英国的马肯齐爵士也于1887年发表了《发声器官卫生学》一书,大力提倡用横膈膜呼吸法来歌唱。

(五)对于人体发声功能的各种研究

1878年,英国的查尔斯·伦出版《声音的哲学》一书,从主观求证的角度出发,企图以生理解剖学来证明“声音位置靠前”的正确性,企图得出“音越高,声音位置越靠前”的结论。

他甚至还主观地提出“假声是从假声带发出”的错误见解。

1880年,外科医生班克发表《人声的发声机能》,从生理学上详尽研究了人体发声机能。

1890年,他又与布朗合作写了《声音、歌曲和语言》一书,书中指出了窦体和假声带之上、会厌尖之下的喉前庭以及会厌在歌唱中所起的重要作用,对于发声机能作了进一步的研究。

他还指出声带活动有“厚”、“薄”、“小”三种机能状态,因之,产生三个声区。

1886年,霍华德出版《艺术性歌唱的生理学》。

书中详细论述了人体发声器官的机能,并证实只能发出两种

机能状态(即两个声区)的声音。

1887年,英国马肯齐爵士在《发声器官卫生学》一书中,同意意大利美声唱法始祖卡契尼的两声区学说,他认为卡契尼所说的实声和虚声,实际上是指声带的两种不同机能状态,他把声带比作乐器的簧片或哨片,分之为“长簧片”和“短簧片”两种发声机能状态;因之,分别产生两种声区,即胸声区和头声区。

1887年,皮尔顿了解到歌唱时额窦部分有微微振动的感觉,又听到了声乐方面有“头腔共鸣”、“头声”之类的说法,就最先提出了“窦声”的学说,认为声音发自鼻窦、蝶窦、额窦、等窦体。

19世纪中,帕萨芬做了一种实验,一次在鼻炎通道中插进不同口径的开口小管,以保证通道的流畅。

他发现管径圆面在12平方毫米以下时,发音音质正常,无鼻音;

当管径圆面积大于28平方毫米时,发出的声音就带鼻音。

此实验证明,歌唱时悬雍垂(小舌头)向后方提高,堵上鼻咽通道,就可无鼻音。

二、从声学物理方面对声乐的研究

早在19世纪初就有佛里研究得出“任何复音的声波,都是其所组成的各种单音正弦波的总和,都是由分音所组成”的结论,并且还用数学的方法正确计算出各分音的频率。

1830年威利斯还试图以管的原理解释人声。

1837年,惠特司冬也研究过人声共鸣问题。

不过,只有到了海尔姆霍尔兹于1862年发表了名著《论作为音乐理论生理基础的音的感觉》之后,才奠定了声乐物理的基础。

他认为:乐音有三个主要的物理特征——音高、音量、音色。

音高由声波的频率所决定,音量由声波的振幅所决定,音色由组成该音的所含泛音决定。

他又证实了,音量强度与距离的平方成反比。

他测出人耳能听到的最低频率为每秒钟15-16次,最高频率为每秒两万次。

人耳能听到10个人合唱的音强并不等于10个人的音量总和。

他又研究了弦的振动找出了高音与弦的张力成正比,张力越大音越高;音高与弦长成反比;弦的体积与音高成反比,声音与弦的原料的弹性有关。

三、从教学、演唱及理论上对声乐的研究

早在19世纪初期,意大利声乐学派传统的教学方法已流传到欧洲各国。

1803年,巴黎音乐学院出版了开鲁比尼和梅耶尔等人署名的《音乐学院的声乐教授法》一书,此书集中了意大利美声学派的教学经验,但并无新见。

此后,著名的法国男低音歌唱家拉伯拉谢也在1835年左右发表了声乐论著,代表了当时巴黎音乐学院声乐教学的观点。

在德国,1826年出版了曼斯坦的《伟大的意大利声乐学派》,这两本书系统地介绍了古典意大利美声学派的歌唱艺术,在德国产生了很大的影响。

1847年左右,德国的著名歌唱家及声乐教使帕诺夫卡也发表了《歌唱艺术》一书。

书中提倡二声区论,并提出歌唱时应面带微笑以放松肌肉。

(一)以兰佩尔蒂为代表的传统教学法

1.兰佩尔蒂的教学实践意大利米兰音乐学院呢杰出的声乐教师兰佩尔蒂是集200多年来意大利美

声学派教学经验之大成的人。

他融会贯通地掌握了美声学派的传统教学法,而且卓有成效。

他写过不少练声曲,如《初级声乐练习曲》、《训练颤音的练习》、《女高音的花腔练习》、《声乐理论与实践初级教程》等,还出版了一本理论著作《歌唱艺术》。

2.兰佩尔蒂的教学体会和经验总结兰佩尔蒂在《歌唱艺术》一书中简明扼要的介绍了他的教学经

验。

现将其要点归纳如下:(1)呼吸——兰佩尔蒂认为呼吸是良好的歌唱的“最重要和最必要的基础”,他甚至认为“歌唱的学问就是呼吸的学问。

”歌唱家必须用“有气息支持的声音”来歌唱,这样的声音才“干净、无杂音”。

在他看来,呼吸不仅与声音的好坏有关,而且还对感情的表现有影响,他说“呼吸加快,是表现感情激动的一个最好手法”。

兰佩尔蒂将呼吸的方法分为三种:横膈膜呼吸法、两肋呼吸和锁骨呼吸。

歌唱时必须运用横膈膜呼吸。

有关“气息支持”的感觉,他说:“发声时要注意托着气,好像吸气的过程还在延续着似的。

(2)姿势——“身体要放松、站直。

”“带点微笑也是很有好处的,但是要自然。

”“唱的过程中,努力使下巴不要向前突出。

”“颈部和双肩应该是放松的,眼睛的表情要自然。

”(3)发声时的口形——“正确收气之后,必须立刻放下软腭,舌头要保持正常状态,舌中间稍有凹沟,嘴作自然的半微笑状,嘴角不要太向两边扯”。