常用法律案例分析十年冤狱谁之罪

- 格式:doc

- 大小:32.00 KB

- 文档页数:3

第1篇一、案件背景陈毅案是我国法律史上的一起重大反转案例。

案件的主人公陈毅,原为我国著名将领、政治家,曾任中国人民解放军总政治部主任、中央军委副主席等职。

然而,在“文化大革命”期间,陈毅被错误地打成“走资派”,遭受了长达十年的迫害。

直到1977年,陈毅的冤案才得以平反,成为我国法律史上一个重要的反转案例。

二、案件经过1. 陈毅被错误打成“走资派”1966年,“文化大革命”爆发,陈毅作为我国军队的高级将领和政治家,也受到了冲击。

在“革命”浪潮中,陈毅被错误地打成“走资派”,遭受了严重的迫害。

他被剥夺了职务,受到批斗、关押,生活陷入困境。

2. 案件反转1977年,我国开始拨乱反正,平反冤假错案。

在全面审查陈毅案件的过程中,有关部门发现陈毅被错误打成“走资派”的依据不足,证据不足。

经过调查核实,陈毅冤案得以平反。

三、案件影响1. 陈毅案是我国法律史上一个重要的反转案例,对后来的法律实践产生了深远的影响。

它警示人们要依法治国,坚决维护法律的尊严和权威。

2. 陈毅案平反,为陈毅恢复了名誉,使他得以安度晚年。

陈毅平反后,我国政府为他举行了隆重的追悼会,表彰他为我国革命和建设事业做出的巨大贡献。

3. 陈毅案反映了“文化大革命”期间我国法律制度受到严重破坏的现状,为我国法治建设提供了深刻的教训。

四、案例分析1. 法律观念的扭曲陈毅案反映了“文化大革命”期间,我国法律观念的扭曲。

在那个特殊的时期,法律被当作工具,用来打击异己,维护极少数人的利益。

这种扭曲的法律观念,严重破坏了法治秩序,导致了大量冤假错案的发生。

2. 证据不足陈毅案中,陈毅被错误打成“走资派”的依据不足,证据不足。

这反映了我国法律实践中,有时会出现证据不足、认定不清的情况。

这种情况的发生,对当事人的权益造成了严重损害。

3. 法律监督的重要性陈毅案平反,得益于我国法律监督体系的不断完善。

在案件审理过程中,有关部门严格依法审查,确保了案件的公正处理。

这表明,加强法律监督,对于维护司法公正具有重要意义。

警校生对十年冤狱谁之罪观后感

一对叔侄张高平,张辉坐了十年冤狱,究其原因,警察在其中起了很坏的影响。

可能是能力不足,也可能是先入为主,当他们认定这对叔侄为凶手之时,与其相关的不利细节都详加审视,而可能对他们有利的则选择性忽视,尽管如此,最后列出的二十余条证据除了一些事实性的描述,只有三条,而这三条还是可以驳斥的。

了解了一个身份,狱侦耳目,警察利用一些犯人来刺探其他犯人的情报,本案中涉及的狱侦耳目是袁连芳,已知参与了两起冤案的构陷,除了这一起,还有马廷新灭门案的当事人马廷新,这个案件目前似乎还未侦破。

当得知袁连芳中风过后生活不能自理,张辉表示这是他作恶的报应。

但是,显而易见地,狱侦耳目是为警方服务的,构陷也应该是警方授意的,袁连芳固然恶有恶报,可他背后的指使者,又是何人呢?

而本案最终也成为了悬案,因为疑凶勾海峰已经因另一起杀人案被处决了。

但是,在狱中的张高平看到这件案子都想到两起案子作案手法相似,可能有所关联,并频繁向狱方反映,然而这两起相距不过半年的案子,由同一公安局,同一刑侦支队,甚至还有两名警察同时参与这两个案子的侦破,难道他们就没发现疑点吗?

最后,张高平表示,他仍然相信法律的公正,他相信,枉法的人必然是少数,更多的人还是在为着这一崇高理想奋斗。

第1篇一、案例背景在我国,冤案一直是一个备受关注的社会问题。

冤案不仅严重侵犯了公民的合法权益,也对社会公平正义造成了极大损害。

本文将通过对一起典型的刑事冤案进行分析,探讨冤案的形成原因、法律适用问题以及如何避免冤案的发生。

二、案例简介本案当事人张某,男,32岁,某市居民。

2010年5月,张某因涉嫌故意杀人罪被当地公安机关逮捕。

经过一审、二审,张某被判无期徒刑。

在服刑期间,张某坚称自己无罪,并不断申诉。

2015年,经过最高人民法院的复查,张某被宣告无罪并当庭释放。

三、案例分析(一)冤案形成原因1. 证据不足:本案中,公安机关在侦查过程中获取的证据存在诸多瑕疵,未能充分证明张某的犯罪事实。

例如,案发现场的指纹、DNA等关键证据均未与张某相吻合。

2. 侦查人员主观臆断:侦查人员在侦查过程中,对张某存在偏见,未进行全面、客观的调查,导致案件误判。

3. 法院审判程序瑕疵:一审、二审法院在审理过程中,存在程序违法问题,如未充分保障张某的辩护权、未依法调查取证等。

4. 申诉制度不完善:张某在服刑期间多次申诉,但申诉渠道不畅,导致其冤情未能及时得到纠正。

(二)法律适用问题1. 证据规则:本案中,公安机关在侦查过程中获取的证据存在瑕疵,未能充分证明张某的犯罪事实。

根据《刑事诉讼法》的相关规定,证据必须具有客观性、关联性和合法性,否则不能作为定案的依据。

2. 辩护权保障:一审、二审法院在审理过程中,未充分保障张某的辩护权。

根据《刑事诉讼法》的规定,被告人有权自行辩护或委托辩护人进行辩护,法院应当保障被告人的辩护权。

3. 申诉制度:本案中,张某的申诉未能得到及时处理,导致其冤情长期得不到纠正。

根据《刑事诉讼法》的规定,当事人有权提出申诉,司法机关应当及时审查和处理。

(三)避免冤案发生措施1. 加强证据审查:侦查机关在侦查过程中,应严格审查证据的合法性、客观性和关联性,确保证据充分、确凿。

2. 完善侦查程序:侦查机关应严格遵守《刑事诉讼法》的相关规定,保障被告人的合法权益。

第1篇在我国法治建设的历史长河中,冤假错案一直是社会关注的焦点。

这些案件不仅损害了当事人的合法权益,也严重影响了司法公信力。

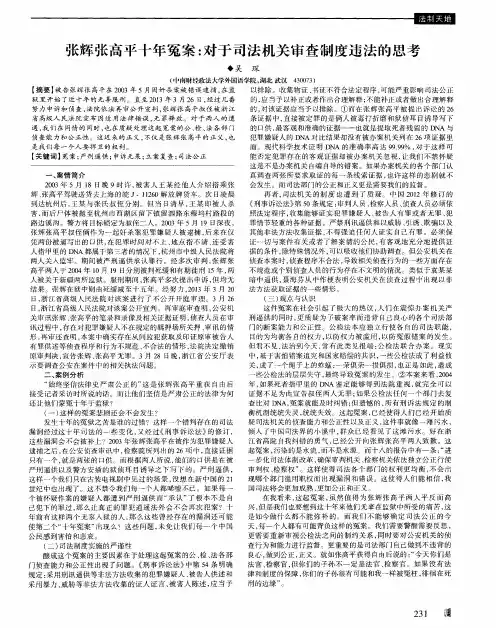

本文将以张辉、张高平“叔侄冤案”为例,探讨这一经典法律冤假错案的成因、过程及反思。

一、案件背景2003年5月,安徽省蚌埠市发生一起强奸杀人案,受害者为一名女大学生。

经过侦查,警方将张辉、张高平叔侄二人列为嫌疑人。

2003年12月,蚌埠市中级人民法院一审以强奸罪、故意杀人罪判处张辉死刑,张高平无期徒刑。

2004年12月,安徽省高级人民法院二审维持原判。

2005年1月,最高人民法院核准张辉死刑。

然而,在执行死刑前,张辉、张高平叔侄均坚称自己无罪。

2005年1月,最高人民检察院依法提出抗诉,认为原审认定事实不清、证据不足,请求依法再审。

2005年7月,最高人民法院指令安徽省高级人民法院再审此案。

二、案件过程2005年7月,安徽省高级人民法院依法组成合议庭,对张辉、张高平叔侄“叔侄冤案”进行再审。

在再审过程中,合议庭发现原审案件存在以下问题:1. 原审认定事实不清。

原审法院仅凭证人证言和被告人供述,就认定张辉、张高平叔侄实施了强奸杀人犯罪。

然而,在再审过程中,证人证言存在矛盾,且部分证人证言与事实不符。

2. 原审证据不足。

原审法院仅凭被告人供述和证人证言,就认定张辉、张高平叔侄实施了犯罪。

然而,在再审过程中,发现原审证据存在诸多疑点,如DNA鉴定结果与案件事实不符等。

3. 原审程序违法。

原审法院在审理过程中,存在违法取证、违法采取强制措施等问题。

鉴于上述问题,2005年8月,安徽省高级人民法院依法改判张辉、张高平叔侄无罪。

三、案件反思张辉、张高平“叔侄冤案”是一起典型的法律冤假错案,其成因和教训值得我们深刻反思:1. 司法观念滞后。

在案件审理过程中,部分法官未能树立正确的司法观念,过分依赖证人证言和被告人供述,导致案件事实不清、证据不足。

2. 证据审查不严。

原审法院在审理过程中,对证据审查不严,导致部分证据存在疑点。

第1篇一、案件背景20XX年,我国某市发生了一起轰动一时的命案。

被害人王某,一名年轻女子,被残忍杀害于自己的家中。

案发后,警方迅速介入调查,经过一系列侦查工作,将嫌疑人李某抓获。

李某因涉嫌故意杀人罪被依法逮捕。

然而,在审理过程中,李某坚称自己无罪,称自己是被冤枉的。

这起案件引起了社会各界的广泛关注,也成为了法律冤判的典型案例。

二、案件经过1. 犯罪现场案发当晚,王某在家中遇害。

警方在现场发现了大量的血迹,以及李某的指纹。

根据邻居的证言,案发当晚李某曾出现在案发现场附近。

因此,警方初步判断李某有重大作案嫌疑。

2. 侦查过程警方在侦查过程中,发现了李某与王某之间存在经济纠纷。

王某曾向李某借款,但李某认为王某未按时还款,因此心生怨恨。

在进一步调查中,警方还发现李某有前科,曾因盗窃罪被判刑。

3. 审判过程在审判过程中,检方认为李某有充分证据证明其有作案动机、时间和手段,且现场指纹与李某吻合,因此要求法院判决李某有罪。

然而,李某在庭审中坚决否认犯罪,称自己是被冤枉的。

他的辩护律师也提出,现场指纹可能被污染,且没有直接证据证明李某是凶手。

4. 判决结果一审法院认为,李某有作案动机、时间和手段,且现场指纹与李某吻合,故判决李某犯故意杀人罪,判处有期徒刑十五年。

李某不服一审判决,提出上诉。

二审法院在审理过程中,对案件进行了重新审理。

经过审理,二审法院认为,李某虽有作案动机,但缺乏直接证据证明其犯罪。

同时,现场指纹存在被污染的可能性,不足以认定李某有罪。

因此,二审法院撤销了一审判决,宣告李某无罪。

三、案例分析1. 侦查过程中的错误在侦查过程中,警方过于依赖现场指纹作为证据,忽视了其他可能的证据。

同时,警方在侦查过程中可能存在刑讯逼供等违法行为,导致李某供述了自己的犯罪行为。

这些错误导致了案件审理过程中的冤判。

2. 审判过程中的错误在一审审判过程中,法院过于依赖现场指纹和李某的前科,忽视了李某的辩解。

在二审审判过程中,法院虽然对案件进行了重新审理,但仍未能完全排除冤判的可能性。

第1篇一、案情简介2005年,我国某市发生了一起令人痛心的命案。

犯罪嫌疑人张华因涉嫌故意杀人被警方逮捕。

然而,经过多年审理,张华最终被证明无罪,并成功获得国家赔偿。

这起冤案背后,隐藏着诸多令人唏嘘的故事。

二、案发经过2005年6月,某市发生了一起命案。

死者为一名年轻女子,被发现死于家中。

警方经过调查,初步判断这是一起故意杀人案。

在案发现场,警方提取了指纹和DNA 等证据,并迅速将嫌疑人张华抓获。

张华,男,35岁,无业。

据其交代,案发当晚,他曾在死者家中逗留。

然而,他声称自己并无杀人动机,且在案发后立即离开了现场。

警方在调查过程中,发现张华与死者存在一定的矛盾,于是将其列为嫌疑人。

三、审理过程案件进入审理阶段,张华坚决否认杀人指控。

然而,由于指纹和DNA等证据指向明确,法庭认为张华有重大作案嫌疑,遂判处其死刑,缓期两年执行。

张华不服判决,向上一级法院提起上诉。

在二审过程中,张华的辩护律师提出,警方在侦查过程中存在刑讯逼供等违法行为,且指纹和DNA证据存在瑕疵。

同时,张华还提供了新的证据,证明自己在案发当晚有不在场证明。

二审法院审理后,认为张华的上诉理由成立,遂撤销原判,发回重审。

四、真相大白重审期间,警方重新调查了案件。

经过仔细侦查,警方发现死者生前曾遭受家庭暴力,且死者与张华并无直接矛盾。

同时,警方在案发现场找到了新的线索,证明张华在案发当晚并不在现场。

根据新证据,法院最终判决张华无罪,并对其进行了国家赔偿。

张华被释放后,感慨万分,表示自己对法律的信任和感激。

五、反思与启示这起冤案给我们带来了深刻的反思。

首先,侦查过程中的违法行为是导致冤案的重要原因。

警方在调查过程中,刑讯逼供等违法行为不仅侵犯了嫌疑人的合法权益,还可能导致冤假错案的发生。

其次,证据的瑕疵也是导致冤案的关键因素。

指纹和DNA等证据在案件中具有重要地位,然而,如果证据存在瑕疵,就可能导致冤案的发生。

最后,这起冤案提醒我们,要加强对法律的信仰和尊重。

刑事犯罪无罪释放和错误判决的案例近年来,刑事犯罪无罪释放和错误判决的案例时有发生,引发了广泛的关注和讨论。

这些案件揭示了司法制度中存在的问题,给当事人和社会带来了巨大的痛苦和不公。

本文将通过分析一些具体案例,探讨刑事犯罪无罪释放和错误判决背后的原因,并提出相应的解决方案。

1. 案例一:李某的冤狱经历李某是一名农村青年,因一起离奇谋杀案被判无期徒刑。

然而,多年后,真凶主动投案,并提供了确凿证据证明了李某的无辜。

最终,李某得以无罪释放。

这起案件引起了广泛的关注,并引发了对司法公正性和判决程序的质疑。

2. 案例二:错误判决导致的冤案在某县法院的一个抢劫杀人案中,被告人张某被错误判处死刑。

经过多方努力和调查,一名与案件有关的新嫌疑人浮出水面,而张某的无辜逐渐得以证明。

最终,张某在长达十年的牢狱生活后被无罪释放。

这一错误判决引起了社会的不满和对司法公正性的质疑。

3. 成因分析刑事犯罪无罪释放和错误判决的案例屡屡发生,主要原因有以下几点:3.1 证据不充分或错误在一些案件中,由于证据不足或错误,导致被告人的无辜遭受了惩罚。

这可能是因为侦查不慎或盲目相信某些证人证词所致。

此外,法医鉴定的失误和证据的操纵也可能导致错误判决。

3.2 司法人员失职在一些案件中,司法人员的失职也是刑事犯罪无罪释放和错误判决的原因之一。

一些法官、检察官和律师在审判中缺乏专业精神和责任感,忽视案件的细节和证据,导致错误结果的产生。

3.3 刑讯逼供和胁迫刑讯逼供和胁迫在一些案件中也是造成错误判决的重要原因。

被告人在审讯过程中遭受虐待和胁迫,被迫承认自己从未犯下的罪行。

这种非法手段导致了错误的刑事判决,侵犯了被告人的合法权益。

4. 解决方案针对刑事犯罪无罪释放和错误判决的问题,我们应该采取以下措施:4.1 完善法律程序和司法机制首先,需要完善法律程序和司法机制,加强对刑事案件的调查和审理。

建立独立、公正的刑事司法体系,确保案件的真实性和证据的充分性。

浙江叔侄冤案谁的责任来源:作者:小资喔讽刺啊!两篇对比:央视法制频道06年5月份表扬女神探破强奸的文章《无懈可击——聂海芬》。

新民网撰写的真实情况《浙江叔侄被冤奸杀入狱10年:曾有7次纠正机会》.如何看待张高平、张辉十年冤狱当年预审女警官聂海芬?【浙江冤案当事人改口:永不原谅刑讯逼供者】白岩松问我,对那些对我刑讯逼供的人怎么看。

我当时说,我不想追究了。

我当时怎么能那么说呢?张高平:我想过,但是我做不到。

我要起诉他们,尤其是那个“女神探”,在没有任何证据的前提下,断定我们涉罪,我永远也不会原谅他们。

应该按照国家的法律来办。

“不放过一个坏人,不冤枉一个好人,这就是我的工作。

”这是聂海芬常挂在嘴边的一句话。

在聂海芬的努力下,二张案最终在没有完整口供的情况下,运用证据认定作出终审判决。

该案成为杭州市第一起零口供判决的经典案例。

聂海芬一个披着羊皮的狼【2004年4月21日,杭州市中级人民法院以强奸罪判处张辉死刑,张高平无期徒刑。

那一天聂海芬带着全队破案人员去看了一场电影,《天下无贼》。

队员说大家在轻松之余体会一下,然后再点评一下这个影片。

聂海芬这时候就好像,像个女人了,呱啦呱啦呱啦,开心得一塌糊涂。

】还会不会发生呢?这个事情要先从2003年5月18日那一天来谈起。

那一天,张辉、张高平叔侄俩要开大货车送货去上海,出于好心,一个认识的王某,才17岁的小姑娘搭他们车到杭州。

没问题,去了。

但是后来发现这个王某被强奸致死,因此这叔侄俩就成了最大的嫌疑人,2004年的时候,他们一个被判死刑,一个被判了无期,后来二审的时候判了死缓,另一个判了十五年,于是他们就进了监狱。

然而在三天前,浙江高院再审宣布这叔侄俩无罪释放,并且向他们道歉。

网友评论:君临西域一李:聂海芬,你的良心可安。

面对被害人,你还能吃下饭吗?面对张辉,张高平你还能睡成觉吗。

面对当年的电视采访你有地自容吗?你该接受什么样审判?首席民工:聂海芬是干嘛的??怎么感觉比雷锋还伟大??人云亦耘张春耘:牛!其中有句说聂海芬是“披着羊皮的狼”,真是无懈可击!疾别报纸人:所谓的三八红旗手,聂海芬这逼女人就是腐化制度下人人都只按过场办事不重视证据不了解事实不听律师意见下结论搞出来的侩子手,为了破案率乱扣屎盆子,生拉硬扯定案证据,检察院睁眼闭眼不监察,以经验主义看待嫌疑人的办案人员就是臭狗屎!郝劲松: 2000年以来,聂海芬主办的杭州市区重特大案件350余起,一审判处死刑的300余起。

第1篇一、案件背景2008年,我国某市发生了一起轰动一时的法律事故案例。

当事人李某某,因被错误指控犯罪,在狱中度过了一段漫长的冤狱生活。

经过不懈的努力,李某某终于获得了清白,正义得以昭雪。

二、冤案发生李某某,男,1980年出生,某市人。

2003年,他进入某公司工作,担任部门经理。

2007年,公司发生一起重大经济损失事件,涉及金额高达数百万元。

公司领导怀疑是李某某所为,于是展开调查。

在调查过程中,公司内部人员提供了李某某涉嫌犯罪的线索。

2008年2月,公安机关以涉嫌职务侵占罪对李某某进行立案侦查。

在侦查过程中,李某某坚称自己无罪,但证据确凿,他被依法逮捕。

在庭审过程中,李某某的辩护律师提出诸多质疑,但均被法官驳回。

2008年10月,法院以职务侵占罪判处李某某有期徒刑十年。

李某某不服,提出上诉。

然而,二审法院仍然维持原判。

三、冤案真相在服刑期间,李某某始终坚信自己无罪。

他多次向有关部门反映情况,但均石沉大海。

在绝望之际,他开始寻找证据,试图证明自己的清白。

经过长时间的努力,李某某终于找到了关键证据。

原来,那起重大经济损失事件并非李某某所为,而是公司内部其他人员所为。

他们为了掩盖罪行,栽赃陷害李某某。

2010年,有关部门对这起案件进行了重新调查。

经过调查取证,最终证实了李某某的清白。

同年,法院依法撤销了李某某的职务侵占罪判决,宣告其无罪。

四、冤案昭雪2010年12月,李某某走出监狱,重获自由。

他感慨万分,表示自己终于等到了这一天。

在冤案昭雪之后,李某某开始了新的生活。

然而,这段冤狱生活给李某某带来了无法挽回的损失。

他失去了工作,失去了家庭,还背负着巨额债务。

为了还清债务,李某某四处奔波,努力寻找工作。

在舆论的关注下,当地政府高度重视李某某的冤案。

他们积极协调相关部门,帮助李某某解决生活困难。

在政府的帮助下,李某某逐渐走出了阴影,开始了新的生活。

五、案件反思李某某冤案的发生,暴露了我国司法体制中存在的问题。

第1篇一、引言冤案是指法院在审理过程中,由于事实认定错误、法律适用错误或程序违法等原因,导致无辜者被定罪的案件。

法律错判的冤案不仅侵犯了当事人的合法权益,也损害了司法公正和司法权威。

本文将以杨明案为例,分析法律错判的冤案原因,以期为我国司法实践提供借鉴。

二、杨明案基本案情杨明,男,某省某市人,原系某市某区某街道居民。

2009年,杨明因涉嫌故意伤害罪被当地公安机关刑事拘留。

2010年,杨明被某市某区人民法院以故意伤害罪判处有期徒刑五年。

2015年,某省高级人民法院依法对杨明案进行再审,认为原判认定事实不清、证据不足,依法改判杨明无罪。

三、法律错判原因分析1.事实认定错误在杨明案中,法院在审理过程中,对案件事实的认定存在严重错误。

首先,法院认定杨明在争执过程中持刀将被害人刺伤,但事实上,被害人是在与杨明发生争执时,自己摔倒导致头部受伤。

其次,法院在认定杨明犯罪动机时,未充分考虑被害人挑衅行为对案件的影响,导致对杨明量刑过重。

2.法律适用错误法院在审理杨明案时,对法律适用存在错误。

首先,法院在认定杨明犯罪时,未充分考虑被害人过错,导致对杨明适用刑罚过重。

其次,法院在判决过程中,未充分考虑杨明具有自首情节,应当从轻或减轻处罚。

3.程序违法在杨明案中,法院在审理过程中存在程序违法现象。

首先,法院在审理过程中,未充分保障杨明的辩护权,导致杨明在诉讼过程中无法充分行使自己的权利。

其次,法院在审理过程中,未充分审查证据,导致对案件事实的认定存在严重错误。

四、启示与建议1.加强证据审查,确保事实认定准确法院在审理案件时,应加强对证据的审查,确保事实认定准确。

对于证据存在矛盾、疑点的情况下,应进一步调查核实,避免因事实认定错误导致冤案发生。

2.严格依法适用法律,确保量刑公正法院在审理案件时,应严格依法适用法律,确保量刑公正。

在审理过程中,应充分考虑被害人过错、被告人自首等情节,合理确定刑罚。

3.加强程序保障,保障当事人合法权益法院在审理案件时,应加强程序保障,保障当事人合法权益。

十余载冤狱谁之过?——由“赵作海案”看当代中国公共伦理问题摘要:近期,赵作海案已成为社会关注的焦点。

司法机关本是为了维护正义而诞生,可是如今却以此之名,使得一个无辜的人入狱十余载。

这其中反映出的是如今公共部门存在的伦理及司法公正问题,而背后存在的原因也与办案人员的私人利益有关。

关键词:赵作海冤狱刑讯逼供绩效考评正当性正义公信力一、引言:随着国家现代化建设和综合实力的提高,法制建设的进程也不断推进,“依法治国”的方略应运而生。

有法可依、有法必依、执法必严和违法必究是“依法治国”的基本要素。

在法制社会,错判的情况无法避免,但是有意为之的行为应当受到全社会的谴责。

“赵作海案”就是一起典型的由于执法人员的玩忽职守甚至陷害导致当事人无辜入狱十一年冤案。

它反映的是司法体系的缺陷以及司法人员的道德沦丧。

二、案例简述:1998年2月15日,商丘市柘城县老王集乡赵楼村赵振晌的侄子赵作亮到公安机关报案,其叔父赵振晌于1997年10月30日离家后已失踪4个多月,怀疑被同村的赵作海杀害,公安机关当年进行了相关调查。

1999年5月8日,赵楼村在挖井时发现一具高度腐烂的无头、膝关节以下缺失的无名尸体,公安机关遂把赵作海作为重大嫌疑人于5月9日刑拘。

在随后的一个多月中,赵作海被刑讯逼供,进行了9次有罪供述。

2002年10月22日,商丘市人民检察院以被告人赵作海犯故意杀人罪向商丘市中级人民法院提起公诉。

同年12月5日,商丘中院作出一审判决,以故意杀人罪判处被告人赵作海死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身。

省法院经复核,于2003年2月13日作出裁定,核准商丘中院上述判决。

2010年4月30日,赵振晌回到赵楼村。

5月5日下午,省法院决定启动再审程序。

经进一步调查与审讯,最终判赵作海无罪释放。

5月13日上午,河南省高院召开新闻发布会宣布:给予赵作海国家赔偿及生活困难补助共计65万元。

三、案例浅析:1、司法执行中的正当性问题:公共部门是为了管理社会事务、维持社会秩序而生的。

第1篇一、引言法律错判的冤案是指因种种原因导致法院在审理过程中,对事实认定或法律适用出现错误,最终导致无辜者被定罪处罚的案件。

这些冤案不仅严重侵犯了当事人的合法权益,也损害了司法公正和社会信任。

本文将以“陈某某故意杀人案”为例,分析法律错判的冤案,以期引起社会对司法公正的重视。

二、案件背景2010年,某市发生一起故意杀人案,被害人被杀害在家中。

警方经过调查,将犯罪嫌疑人陈某某抓获。

陈某某承认杀人事实,但在法庭审理过程中,其辩护律师提出陈某某有自首情节,且案发时精神状态异常,请求法庭从轻处罚。

然而,法院最终判决陈某某犯故意杀人罪,判处有期徒刑十五年。

三、案件审理过程中的问题1. 证据不足在案件审理过程中,陈某某的辩护律师提出,警方在侦查过程中收集的证据存在瑕疵,且部分证据与陈某某的供述存在矛盾。

此外,陈某某在案发时的精神状态异常,可能对其行为能力产生影响。

然而,法院在审理过程中,未能充分审查这些证据,导致对陈某某的判决存在疑点。

2. 侦查人员存在违法取证行为据陈某某的辩护律师透露,在侦查过程中,侦查人员存在刑讯逼供、非法取证等违法行为。

这些违法行为可能对陈某某的供述产生误导,导致其供述与事实不符。

然而,法院在审理过程中,未对侦查人员的违法行为进行调查,也未对陈某某的供述进行严格审查。

3. 法院审理程序不规范在案件审理过程中,法院未严格按照法定程序进行审理。

例如,在法庭调查阶段,法院未能充分听取陈某某的辩护律师的意见,也未对陈某某的供述进行详细审查。

此外,法院在判决书中对证据的认定存在矛盾,导致判决结果存在疑点。

四、法律错判的后果1. 陈某某的合法权益受到侵犯由于法院判决错误,陈某某在服刑期间遭受了极大的身心痛苦。

此外,其家庭也因陈某某的错误判决而承受了巨大的压力。

2. 司法公信力受到损害该冤案的发生,使社会对司法公正产生了质疑,损害了司法公信力。

3. 社会稳定受到威胁冤案的发生,可能导致社会不稳定,引发民众对司法公正的质疑,进而影响社会和谐。

第1篇一、案例背景李某某案是我国近年来备受关注的一起法律错判案例。

2010年,李某某因涉嫌强奸罪被警方抓获,经过长时间审理,法院最终判决李某某有期徒刑10年。

然而,在案件审理过程中,李某某坚称自己无罪,并提供了多项证据。

2015年,最高人民法院对李某某案进行复查,认为原审判决存在严重错误,依法改判李某某无罪。

二、案件经过1. 犯罪嫌疑人的举报2010年,一名女子向警方举报,称自己被李某某强奸。

警方接到举报后,立即对李某某进行立案侦查。

2. 审理过程在案件审理过程中,李某某坚称自己无罪,并提供了多项证据,包括自己的不在场证明、目击证人的证言等。

然而,法院在审理过程中,仅凭被害人陈述和部分证人证言,未充分审查李某某提供的证据,最终判决李某某有期徒刑10年。

3. 最高人民法院复查2015年,最高人民法院对李某某案进行复查,认为原审判决存在严重错误。

最高人民法院认为,原审判决未充分考虑李某某提供的证据,对案件事实认定不清,依法改判李某某无罪。

三、案例分析1. 证据不足在李某某案中,法院在审理过程中,仅凭被害人陈述和部分证人证言,未充分考虑李某某提供的证据。

这种做法违背了“疑罪从无”的原则,导致错判。

2. 法院审理不公在案件审理过程中,法院未充分保障被告人的辩护权利,未充分审查李某某提供的证据,导致判决结果与事实不符。

3. 社会舆论的影响在案件审理过程中,社会舆论对案件的判决产生了较大影响。

部分媒体和网民对李某某进行了恶意攻击,导致法院在审理过程中,对李某某的辩护意见未给予足够重视。

四、反思与启示1. 强化证据意识在案件审理过程中,法院应充分审查证据,确保案件事实的准确性。

对于被告人提供的证据,应给予充分重视,确保“疑罪从无”的原则得到贯彻。

2. 保障被告人辩护权利在案件审理过程中,法院应充分保障被告人的辩护权利,确保被告人能够充分陈述自己的观点,为自己辩护。

3. 避免社会舆论影响在案件审理过程中,法院应避免受到社会舆论的影响,确保案件审理的公正性。

重大刑事诉讼冤错案案例分析重大刑事诉讼冤错案件是指判决结果与事实真相相悖的案件。

在司法实践中,重大刑事诉讼冤错案件时有发生。

这些案件的发生可能会导致司法公信力的下降和社会信任度的降低。

下面将分析一些重大刑事诉讼冤错案例。

1.阿玛尔·卡赞案阿玛尔·卡赞是一位黑人男子,被控在1991年强奸了一名白人女子。

在经历了长达18小时的审讯之后,卡赞自白称自己是罪犯。

他被判处了生命刑,并在狱中度过了28年。

但在2019年,他通过DNA证据证明自己是无辜的,获得了释放。

这起冤错案件凸显了审讯中的一些问题,例如审讯时间过长、强迫认罪等。

它还强调了DNA科技在确定罪犯方面的重要性。

2.中谷芽衣子案中谷芽衣子是一名在2007年7月自杀的年轻女子。

她在死前曾声称被强奸。

警方将嫌疑人定名为横山幸雄,并在审讯中获得了他的自白。

但在经过DNA证据的检查后,横山幸雄被证明是无辜的。

这起案件显示了警方在审讯中缺乏慎重和科学性。

他们过分依赖嫌疑人的自白,而忽略了法医证据的重要性。

当DNA证据为嫌疑人洗刷罪名时,这起案件引起了广泛关注。

3.蓝洁瑛案蓝洁瑛是一名著名的华语电影演员,于1995年在家中身亡。

她被发现死于窒息和其他暴力伤害。

警方将其死亡定性为自杀,但蓝洁瑛的家人却怀疑她被谋杀。

经过近二十年的追查,最终证明了蓝洁瑛确实被杀害。

这起案件揭露了警方可能在处理女性暴力案件时存在的不公正和歧视。

4.杨佳案杨佳是一名曾在2008年在上海一次有争议的诉讼中被判处监禁的男子。

在9月25日,他持刀进入警察局杀害了6名警察。

他曾试图逃离现场,但最终被逮捕。

杨佳事后声称自己是为自卫而杀人。

这起案件让人们反思警察和个人之间的权力行使是否存在平衡。

它还引发了对中国司法制度和外国人在中国暴力行为的讨论。

最终,杨佳被判处死刑。

总的来说,重大刑事诉讼冤错案件对社会和司法制度产生了巨大的影响。

它们让我们认识到司法程序中存在的问题和困难,并反思我们应如何改进。

第1篇正文:在我国法治建设的历史长河中,有许多案件因其特殊性、复杂性或涉及重大利益而备受关注。

然而,也有一些案件在审判结束后,因为种种原因被尘封,成为了被遗忘的冤案。

本文将回顾一起发生在十年前的刑事案件,探讨其背后的故事和反思。

一、案件背景十年前,我国某省发生了一起重大刑事案件。

被告人李某,男,45岁,曾是一名国有企业职工。

因涉嫌故意杀人罪被公安机关逮捕。

据侦查机关调查,李某因与死者张某存在经济纠纷,于某日深夜将张某杀害,并将尸体抛入附近水库。

此案在当时引起了广泛关注,一方面是因为案情本身恶劣,另一方面是因为被告人李某曾是一名国有企业职工,其行为严重损害了国企形象。

案件发生后,公安机关迅速展开侦查,检察机关依法提起公诉。

二、审判过程案件进入审判阶段,法院依法组成合议庭进行审理。

在庭审过程中,被告人李某对犯罪事实供认不讳,但辩称自己有自首情节。

同时,李某的辩护律师提出,案件证据存在瑕疵,请求法院依法改判。

在审理过程中,法院严格审查了案件证据,认为李某的行为已构成故意杀人罪,依法应予严惩。

但考虑到李某有自首情节,法院最终判决李某犯故意杀人罪,判处有期徒刑15年。

三、案件尘埃落定判决生效后,李某不服,向上一级法院提起上诉。

二审法院经审理,认为原审判决认定事实清楚,证据确凿,依法驳回上诉,维持原判。

然而,就在案件尘埃落定之际,一个意外的发现让这个尘封的案件再次浮出水面。

原来,在案件审理过程中,公安机关提供的部分证据存在伪造嫌疑。

这一发现让案件陷入了一片混沌。

四、案件反思1. 证据问题是冤假错案的重要成因。

本案中,公安机关提供的部分证据存在伪造嫌疑,导致法院在审理过程中无法全面了解案件真相。

这提醒我们在办理案件时,必须确保证据的真实性和合法性。

2. 法律适用问题不容忽视。

本案中,法院在审理过程中严格依法判决,但在案件证据存在瑕疵的情况下,仍作出有期徒刑15年的判决。

这表明,在司法实践中,法律适用问题需要引起高度重视。

简析“二张”十年冤狱案第一篇:简析“二张”十年冤狱案简析“二张”十年冤狱案2003年5月18日晚9点,张高平和张辉驾驶货车送货去上海。

路上,他们受人之托好心搭乘了一个要去杭州打工的17岁安徽女孩王冬。

凌晨1点50左右,叔侄俩将王冬搭载到杭州后与其分手,然后就沿着沪杭高速继续行驶前往上海。

临走时,王冬还问两人要了电话号码。

次日凌晨,杭州市某区的水沟里浮起了一具裸体女尸,警方很快确认死者就是王冬。

当晚一点半,王冬的一个朋友曾接到她用张高平小灵通打出的最后一个电话。

根据这个电话,警方将最后接触王冬的叔侄俩锁定为最大的犯罪嫌疑人。

警方最终的侦查结果认定:强奸过程发生在货车上,张辉与张高平合谋在驾驶室内对王冬实施强奸,张高平帮助按腿,最终,王冬因张辉用手掐住其脖颈,导致机械性窒息死亡,然后两人开车抛尸。

警方锁定就是张氏二人所为,所以一切证据的搜集,都围绕这个展开。

2004年4月,案发将近一年之后,杭州市中级人民法院作出一审判决,张辉被判处死刑、张高平被判无期徒刑,罪名是强奸罪。

半年后,浙江省高院在采信了一审几乎全部“犯罪事实”之后,终审改判张辉死缓、张高平有期徒刑15年。

在判处张辉死刑张高平无期徒刑的判决书里,列出了26条证据。

其中5条,是关于死者位置、衣着、死因、遗物等的描述,另外9条,是关于死者王冬行程、通讯等情况的证明,还有9条,是关于张氏叔侄户籍背景、抓捕情况、指认现场、货车及侦查实验等相关阐述。

剩下的3条至关重要。

其一,是一份情况说明,杭州市公安局西湖刑侦大队证实从未对张氏叔侄进行过刑讯逼供。

其二,是同监舍被关押的一个叫袁连芳的人,证明听到过张辉说他奸杀了17岁的女孩王冬。

其三,也是最直接的,张氏叔侄的口供,他们承认,将受害人奸杀。

本案中,张氏叔侄的确做出了有罪的口供。

从5月23日被拘留之后,张氏叔侄并没有按照法律要求被立刻带去看守所,而是被带去了公安局的办公室里。

侦查人员可以和他们直接进行身体接触,而且控制他们的饮食,饮水,休息。

疑罪从无与人权保障

——观《十年冤狱谁之罪》有感

郭东波现代科技学院农业工程类1202班电话

一、案情简介

2003年,张高平、张辉叔侄二人拉货去上海。

受人之托搭载一名17岁少女王冬去上海,途中女孩下车打车与家人会和,王冬用叔侄二人的手机与朋友通话,并留下了叔侄二人的电话号码。

次日在一个水沟内发现了王冬的尸体,杭州市警方根据电话锁定叔侄二人为犯罪嫌疑人。

在没有任何直接证据的情况下,杭州市警方依据两人的口供,认定叔侄二人为凶手,杭州市中院做出一审判决,两人不服,上诉,浙江省高院二审改判张高平有期徒刑15年、张辉无期徒刑。

叔侄二人在狱中不断申诉,请求复查,引起了狱中检察官张飚的注意,在他的努力下,2013年此案在浙江省高院重审,二人被宣布无罪释放。

二、法律分析

1.对警方行为的思考

一个案件的侦破离不开警方的努力侦查,警方的行为关系社会的稳定。

同样在这样一个错案背后,警方的行为同样值得我们去思考,是技术水平不高,还是本身的态度问题。

首先在对待证据上,警察破案本应以证据为主,用证据说话,以证据服人,但是在这一案件中我们看到了什么有力的证据呢?仅有叔侄二人的口供而已。

在这种情况下,警察的职责是寻找更多、更有力的证据,而不是用借口来推脱证据存在的可能。

其次,在对待工作的态度上,警察工作关系的是社会公众的利益,应该认真负责,应该以严谨的态度对待每一个案子。

只有这样才能抓到真凶,告慰受害者,还社会一片安宁。

而在叔侄二人的案件中,我们看到的却是相反的态度,忽视重要的证据,即死者指甲中第三人的DNA,忽视高速公路上的录像,甚至没有找到真正作案现场,仅凭推定就认定作案现场在货车驾驶室里。

勾海峰杀害浙大女大学生案发生时时,警方本应怀着负责的心把二者联系起来,遗憾的是警方并未加以验证,甚至忽视了已在狱中服刑的叔侄二人的申诉。

第三,在对待犯罪嫌疑人的态度与方式上,警方本应怀着希望其无罪的心理,努力寻找其无罪证据,寻找自己证据的纰漏之处,以求不断完善证据链,确保案件的正确性。

在案件中我们看到了不同的做法,警方在确定叔侄二人为犯罪嫌疑人后,积极寻找二人有可能作案的证据,把指向第三人的证据一一用推理否认,甚至忽视了有可能作案的出租车司机。

在这一错案中,我们看到了26条证据,但是却让我们感觉这是强加给一个人的。

在是否刑讯逼供上警方与叔侄二人各执一词。

但是警方却无法解释录像的空白,无法解释为何叔侄二人被捕后被关押在公安局而不是看守所。

在叔侄二人的言辞中提到了袁连芳,这让我们不免联想到马廷新案中的那个逼犯人招供,帮助警察诱供的牢头狱霸,这一切让我们对警察的态度与责任感产生了怀疑,甚至担心自己一不小心都有可能被卷入一个错案之中。

最后,杭州警方对待错案的态度引人深思,在叔侄二人被确定无罪后,面对

自己一手经办的错案,当年的主管警察,“女神探”聂海芬表现的很冷淡,找出各种借口为当年的错案推脱。

我们不害怕错误,却害怕错误后不知道改正,害怕错误后的冷漠,我想这不是对错误的冷漠,更是对公民生命的冷漠。

错案出现后难道不应该有一句道歉吗?难道错案只能等人复查,而不能靠自己发现吗?

错案的出现的确难以避免,是技术太差,还是态度不正确?如果技术差可以学习、补充、提高。

但是失去了责任心,即使有再好的技术,又有什么用呢?我们需要的是对人民负责的警察,而不是只会推脱责任的警察。

我想如果每一个警察都能本着认真负责的心处理案件,那么错案将会大大减少,最起码这样明显的错案可以避免。

2.是制度缺失还是执行不力

在这个案件中,司法机关的行为同样引人深思。

对于这样一个错案,检方提起公诉,而法院毫不质疑的宣判,这一切是我们的制度存在缺失,还是执行者本身存在问题呢?

首先,我们应该看到我们的制度的确有不完善的地方,但是我们的司法制度真的滞后于社会吗?我想我们的制度虽然有缺失,但是依旧适用我国的现状。

我国的司法体制力求各个机关之间的监督与制约,让公民的权利有更好的保障,减少公权力对私权利的侵害。

其次,在这一案件审判过程中,无论是检方还是法院,都没有严格质疑过这一案件,没有认真分析案件的对与错。

是检方和法院没有认识到这是一个错案,还是根本就不想去纠正错案,

如果是没有意识到,那么为什么在监狱检察官张飚的一再申诉下依然无动于衷。

第三,司法机关在审判时的态度,让我们不禁联想到有罪推定、疑罪从轻的观念,刑事案件不同与其他案件,关系社会安定,司法机关应该改变这些错误的观念。

司法人员更应该提高素质,杜绝刑法上的有罪推定,同时杜绝疑罪从轻处理的错误观念。

最后,在案件申请复查过程中,无论是张氏叔侄二人亲属的申诉书,还是检察官张飚的申请书,在七年的时间里,竟然没有一次被杭州市的司法机关登记,张飚甚至多次向杭州市司法机关寄申请书。

我想我们的制度是保护公民申诉权的,但是司法机关工作人员确实执行了吗?

案件的复查如此曲折,引起十年冤狱。

如果司法机关能够认真对待第一份申诉书,那么将会早日还张氏叔侄清白。

在对待复查上,我想更多的是司法人员素质的缺失,害怕发现错误,害怕承担责任的心理,让这一错案积压十年之久。

我们的制度确有不足,但是我们的司法人员的素质更有待提高,如果每个司法人员都因害怕承担责任,而不去纠正错案,那么公民依靠什么去捍卫自己的权力,依赖什么去行使权利。

公民凭什么相信制度,相信法律。

三、体会

1.拿什么去保护公民的权利

十年冤案结束了,张氏叔侄二人得到的补偿只能是国家赔偿。

无论赔偿多少,难以挽回当年的光阴,弥补十年的心酸。

我们拿什么切实的维护公民的权利,而不是仅仅依靠事后的补偿呢?

首先,我们应当看到制度的不完善之处,不断建立更为完善的体制来保护公

民的权利,制度的缺失可能会导致公权力对私权利的侵害,我们无法让我们的制度成为最完善的制度,但是应该不断完善制度,以适应现阶段社会发展,尽可能的保护私权利,抑制公权力。

其次,制度的执行依靠人,依靠国家工作人员,所以执行者的素质显得尤为重要。

再完美的制度,如果由缺乏责任感的人去执行,也照样难以发挥作用。

我们想要保护公民的权利,从根本上说,还是要提高执行者的素质,我们需要提高执行者的素质,因为只有这样才能保障制度的执行力。

作为制度的执行者,最重要的是有责任心,有一颗为人民服务的心,只有这样才能对每个公民的权利负责,积极去维护每个公民的权利与利益。

最后,公民的权利保护,还要依靠公民自身不断提高自身法制观念,公民应该具备一定的法律知识,能够知法、学法、守法、用法。

国家应该积极向公民宣传法治理念,而公民也应该努力学习。

案件的最后,张高平说过一句话,说他相信法律,相信制度。

这是他坚持下来的动力。

这句话反映出共和国的法制进步,同时也足以让那些法律的执行者汗颜,在受到不公平对待时,依然相信法律,相信制度。

我希望每个公民都能增强自己的法制观念,相信法律,相信制度,用法律维护自己的权利。

公检法部门工作人员是正义的使者,应当以维护司法正义为最高宗旨,秉持公平公正的原则。

然而,这样的冤案让大众感受不到执法人员行事的法治化以及他们本身的道德良心,这让人如何相信公共部门的信用呢?

一个组织要发挥作用,首先需要取得社会大众的理解与信任。

冤案的发生无疑是起到了很大的负面作用。

因此,当务之急是要让公共部门人员从道德和伦理上自我约束,提高他们的素质,杜绝类似案件再次发生。

同时,公共部门可以跟进一系列措施,例如完善立法、增加工作透明度等,重塑部门公信力,重新获得大众的认可与信赖。

对于公民权利的保护,我们需要一个健全的制度,需要一批高素质的执行者,同时更要树立起民众对法治的信任,对国家的信任。

让他们可以通过法律,维护自身的权益。

2.对错案背后的思考

冤案平反,每个人在高兴之余,都有一种失落,一个错案断送了两个公民十年光阴。

对于张高平来说,十年他欠下了家人太多,女儿因此过早辍学打工,体验社会的艰辛,甚至为此影响婚姻。

对于张辉来说,他在监狱中度过了,最宝贵的十年,他因此失去了和对象结婚的机会。

一个错案改变了两个人的人生轨迹,我们不得不去思考它们背后的辛酸,在被刑讯时的痛苦、无奈、在听到宣判时的绝望,谁能真正地去弥补错案带给一个公民一生的痛苦。

一个错案,两个人一生的阴影,希望我们的制度、我们的司法者能够对每个公民负责,认真处理每个案件,真正保障公民的权利,让我们的公民树立起对法制、对制度的信任。

张高平叔侄冤案平反,是法律是正义的最好诠释,但这种诠释还需要用多少人的冤假错案最终被平反来书写吗?来证明吗?我们这个社会,什么时候能进入真正的司法独立,摆脱一党的政法委干预司法独立,我们的法律和司法才会有真正意义上的进步,才能最终摆脱蔑视人权和有罪推断的梦魇。