北京大学藏秦简牍概述_朱凤瀚

- 格式:pdf

- 大小:1.80 MB

- 文档页数:10

第34卷 第6期 2019 年 12月齐 鲁 师 范 学 院 学 报Vol. 34 No. 6Dec. 2019Journal of Q ilu Normal University 近十年来北大汉简研究回顾与评价许 东(山东师范大学 齐鲁文化研究院,山东 济南 250014)摘 要:2009年,北京大学接受捐赠获得了一批西汉竹简,这批竹简对于中国上古历史、思想、文化、科技、书法艺术等领域的研究均具有重要学术价值。

近十年来学界针对北大汉简展开了较为系统的研究,对这些既有研究成果进行回顾与分析,对未来研究走向与前景进行展望,有助于我们今后的研究。

关键词:北大汉简;综述中图分类号:I206.2/.4 文献标识码: A 文章编号:2095-4735(2019)06-0123-10收稿日期:2019-06-02作者简介:许东(1984—),男,山东邹城人,博士研究生,研究方向:宗教文献研究与整理。

2009年,北京大学接受捐赠,获得了一批从海外抢救回归的西汉竹简(下文均简称作“北大汉简”),这批竹简共有3300多枚。

北大汉简内容包括近二十种古代典籍,基本涵盖了《汉书·艺文志》所划分的“六艺”“诸子”“诗赋”“兵书”“数术”“方技”六大门类。

2012年12月,《北京大学藏西汉竹书》(第二卷)由上海古籍出版社出版;2015年9月,《北京大学藏西汉竹书》(第一、三、五卷)由上海古籍出版社出版;2015年10月,《北京大学藏西汉竹书》(第四卷)由上海古籍出版社出版。

目前,尚有第六卷关于日书类文献三种(《日书》《日忌》《日约》)和第七卷医方类文献未正式出版。

北大汉简的问世对于中国历史、思想、文化、科技、医学、书法艺术等领域的研究均具有重要学术价值,引起了不同领域的学者的广泛关注,兹就近十年来的研究成果加以概述、分析与评价,以供学界参考。

一、北大汉简研究概述(一)北大汉简真伪性争论针对北大汉简的真伪性问题,邢文、李开、姚小鸥以《光明日报》国学版为学术平台展开了论辩。

#考古新收获#云南祥云红土坡14号墓清理简报大理白族自治州博物馆1B4重庆奉节赵家湾东汉墓发掘简报武汉大学考古学系重庆市文化局三峡办公室1B15洛阳红山工业园区唐墓发掘简报洛阳市第二文物工作队1B29洛阳新区厚载门唐墓发掘简报洛阳市第二文物工作队1B38湖北荆州熊家冢墓地2008年发掘简报荆州博物馆2B4河南永城僖山二号汉墓清理简报永城市博物馆2B20甘肃玉门金鸡梁十六国墓葬发掘简报甘肃省文物考古研究所2B26山西兴县红峪村元至大二年壁画墓山西大学科学技术哲学研究中心山西省考古研究所山西博物院2B40河南南阳春秋楚彭射墓发掘简报南阳市文物考古研究所3B4山东济南华信路新莽时期墓葬发掘简报济南市考古研究所3B32内蒙古乌审旗郭家梁大夏国田墓内蒙古自治区文物考古研究所鄂尔多斯博物馆乌审旗文物管理所3B36宝鸡发现龙山文化时期建筑构件宝鸡市考古研究所3B44江西南昌蛟桥东汉墓发掘简报江西省文物考古研究所4B4安徽当涂青山六朝墓发掘简报安徽省文物考古研究所4B20燕下都遗址出土铁胄河北易县燕下都遗址文物保管所4B31洛阳体育场路东周墓发掘简报洛阳市文物工作队5B4洛阳体育场路春秋车坑、马坑发掘简报洛阳市文物工作队5B12南澳Ñ号明代沉船2007年调查与试掘广东省文物考古研究所5B25甘肃武威磨嘴子汉墓发掘简报武威市文物考古研究所6B4洛阳涧西区唐代墓葬发掘简报洛阳市第二文物工作队6B12洛阳道北二路明墓发掘简报洛阳市第二文物工作队6B21四川遂宁金鱼村二号南宋窖藏四川宋瓷博物馆7B4四川崇州万家镇明代窖藏成都文物考古研究所崇州市文物管理所7B7成都下东大街遗址明代早期遗存发掘简报成都文物考古研究所7B22洛阳北窑西周车马坑发掘简报洛阳市文物工作队8B4洛阳体育场路东周墓(M8830)发掘简报洛阳市文物工作队8B13洛阳河区利民南街西晋墓发掘简报洛阳市文物工作队8B22洛阳洛龙区关林庙宋代砖雕墓发掘简报洛阳市文物工作队8B31洛阳孟津朱仓东汉帝陵陵园遗址洛阳市第二文物工作队9B4洛阳孟津大汉冢曹魏贵族墓洛阳市第二文物工作队9B32本刊2011年1~12期目录索引洛阳孟津大汉冢西晋围沟墓发掘简报洛阳市第二文物工作队9B48河南焦作山阳北路西晋墓发掘简报焦作市文物工作队9B58江西靖安老虎墩史前遗址发掘简报江西省文物考古研究所厦门大学历史系考古专业靖安县博物馆10B4江西靖安老虎墩东汉墓发掘简报江西省文物考古研究所厦门大学历史系考古专业靖安县博物馆10B22江西景德镇道塘里宋代窑址发掘简报江西省文物考古研究所景德镇民窑博物馆10B35陕西靖边老坟梁汉墓发掘简报榆林市文物保护研究所靖边县文物管理办公室10B51湖北随州叶家山西周墓地发掘简报湖北省文物考古研究所随州市博物馆11B4湖北武汉磨元城周代遗址调查简报武汉市黄陂区文物管理所武汉市盘龙城遗址博物馆筹建处11B61山西大同阳高北魏尉迟定州墓发掘简报大同市考古研究所12B4山西大同云波里路北魏壁画墓发掘简报大同市考古研究所12B13山西大同文瀛路北魏壁画墓发掘简报大同市考古研究所12B26山西大同市大同县陈庄北魏墓发掘简报山西省考古研究所大同市考古研究所12B37#研究与探索#体质人类学与古代社会研究的新进展王建华1B43东汉北魏陵寝制度特征和地位的探讨韩国河1B51论红山文化玉兽面形饰的渊源朱乃诚2B47玉门金鸡梁出土的木牍和封检王策吴荭2B55新发现辽代丝绸装饰材料及工艺研究路智勇2B59论贾湖一期文化遗存张弛3B46新乐下层文化的分期与年代赵宾福杜战伟3B54清代公主园寝调查董坤玉3B62越国贵族墓随葬陶瓷礼乐器葬俗探论陈元甫4B33试谈酒泉丁家闸5号壁画墓的时代韦正4B41前凉道符考释王元林4B49对石峡文化的若干再认识李岩5B48礼县出土秦国早期铜器及祭祀遗址论纲李峰5B55中国最早的/升官图0)))说孔家坡汉简5日书6的5居官图6及相关材料李零5B68伯唐父鼎铭通释补证袁俊杰6B38洛阳偃师水泉石窟摩崖碑记释地陈隆文6B44三星堆出土爬龙铜柱首考)))一根带有龙虎铜饰件权杖的复原孙华7B39德清窑略论郑建明7B50兴隆洼文化分期与年代索秀芬李少兵8B47蒙古高原石雕人像源流初探)))兼论羊群庙石雕人像的性质与归属魏坚8B55翼城大河口尚盂铭文试释李学勤9B67洛阳孟津朱仓东汉帝陵陵园遗址相关问题的思考严辉张鸿亮卢青峰9B69敦煌壁画中的经架)))兼议莫高窟第156窟前室室顶南侧壁画题材郭俊叶10B70 /寄寄老人0考宋新潮10B77湖北随州叶家山西周墓地笔谈李学勤李伯谦朱凤瀚刘绪王占奎陈振裕张昌平李天虹11B64湖北随州叶家山新出西周曾国铜器及相关问题黄凤春陈树祥凡国栋11B78论随州羊子山新出噩国青铜器张昌平11B87北魏尉迟定州墓石椁封门石铭文殷宪刘俊喜12B47大同新发现两座北魏壁画墓年代初探张庆捷刘俊喜12B52u本刊2011年1~12月目录索引2011年#第12期丹扬王墓考辨李梅田12B55澳门开埠以前葡萄牙人的东方贸易)))15~16世纪景德镇青花瓷外销调查之二林梅村12B61#青铜器集粹#甘肃武威出土铜贾建成李永平5B89安徽阜阳博物馆收藏的汉代铜器杨玉彬杨钢锋5B91我自铸铜铍及其相关问题赵晓军蔡运章9B73湖南张家界新出战国铜矛铭文考略陈松长9B76#陶瓷赏析#浅谈广均的风格与特点黄静2B66#简牍文书#清华简5系年6及有关古史问题李学勤3B705楚居6中的樊字及出土楚文献中与樊相关文例的释读李守奎3B75论汉简5葬律6中的祭奠之礼高崇文5B80放马滩秦简日书5占病祟除6与投掷式选择陈伟5B85北京大学藏西汉竹书概说北京大学出土文献研究所6B49北京大学藏西汉竹书分述6B57北大汉简5苍颉篇6概述(朱凤瀚)北大藏西汉竹书5赵正书6简说(赵化成)北大汉简5老子6简介(韩巍)北大竹书5周驯6简介(阎步克)北大汉简5妄稽6简述(何晋)北大藏汉简5反淫6简说(傅刚邵永海)北大汉简中的数术书(李零)北大汉简中的5雨书6(陈苏镇)北大汉简数术类5六博6、5荆决6等篇略述(陈侃理)北京大学藏汉代医简简介(李家浩杨泽生)#碑刻墓志#有关玄武门事变和中外关系的新资料)))唐张弼墓志研究胡明2B70文明书5张文麟墓志6研究周公太2B75唐刘氏墓志考梁永照4B75江苏灌南刘氏墓志与吴承恩的祖居地李洪甫张步军4B78洛阳发现元代古道观圣旨碑邢富华王宇红邢建洛8B65洛阳出土明代买地券邢富华邢建洛司马国红8B69#画像石#画像砖#陕西神木大保当东汉画像石墓西北大学文博学院陕西省考古研究院榆林市文物考古勘探工作队神木县文物管理办公室12B72#书画艺苑#元孟玉涧5黄鸟图6辨析杨新7B61故宫博物院藏乾隆时期5兽谱6袁杰7B65#古代建筑#潞城原起寺大雄宝殿年代新考贺大龙1B59山西安泽县郎寨唐代砖塔王春波4B53浙江德清宋代寿昌桥与永安桥、源洪桥比较研究孙荣华4B63#古邑名村#安徽宣城水东镇耿朔10B83#古代镜鉴#浙江安吉出土汉代铜镜选粹程永军1B75阜阳市博物馆收藏的一件汉代铭文铜镜董波1B80榆林学院陕北历史文化博物馆藏西汉彩绘铜镜吕静9B79西安新出土唐代铜镜张小丽9B80#古代玺印#河南新安县博物馆藏金代官印高耀伟10B88顺治皇帝御用玺印郭福祥10B89#博物藏珍#清代宫廷琥珀艺术许晓东3B79福建博物院藏南宋陈元吉墓出土器物张焕新7B71吉首大学博物馆藏宣晓刑徒砖张敏波7B85#近代文物#孙中山两张借款单据辨伪谭世宝12B83#科技考古#云冈石窟测绘方法的新尝试)))三维激光扫描技术在石窟测绘中的应用云冈石窟研究院1B81云南祥云红土坡古墓群出土金属器的初步分析李晓岑雅丽刘杰李穆斌1B88四川茂县新石器遗址陶器的成分分析及来源初探崔剑锋吴小红杨颖亮2B79中美专家联合修复保护昭陵六骏之/飒露紫0、/拳毛0杨文宗2B86蚌埠双墩一号墓出土春秋晚期金箔研究秦颍黄凰李小莉阚绪杭5B94北大西汉竹简的科技分析胡东波张琼王恺6B90新疆且末扎滚鲁克墓地出土玻璃杯研究成倩王博郭金龙7B88元代铜牦牛腐蚀产物分析研究赵家英7B93陕西韩城梁带村两周墓葬出土串饰的提取与保护赵西晨黄晓娟张勇剑宋俊荣8B73洛阳东周王城四号墓出土部分青铜器的金相分析袁晓红8B77三维激光扫描技术在古建筑修缮测绘中的应用周立李明毛晨佳吕晓洁8B84#博士论坛#早期玉剑具研究代丽娟4B84谈汉代解注瓶上的北斗与鬼宿朱磊4B92 #遗址#文物保护#青海省境内明长城保存现状分析与保护对策蒲天彪9B86#书刊评介#读5鲁中南汉墓6杨哲峰3B90石寨山考古的新成果和再认识)))读5晋宁石寨山)))第五次发掘报告6杨勇8B90#学术动态#/5清华大学藏战国竹简(壹)6国际学术研讨会0纪要袁金平11B95 #读者#作者#编者#彭射铜器铭文补释曹锦炎6B94苹木留荫芳华沁人)))缅怀徐苹芳先生许宏9B91#彩色插页#云南祥云红土坡14号墓出土Ñ式单鸡铜杖首1B封面浙江安吉出土汉代铜镜11蟠螭纹镜21博局铭文镜31神人车马画像镜41人物神兽镜1B封二洛阳新区厚载门唐墓出土陶器11罐(M2B1)21罐(M2B3)31三足罐(M2B4)41壶(M2B5)1B封三甘肃玉门金鸡梁十六国墓出土彩绘刻画砖2B封面河南永城僖山二号汉墓出土器物11方形玉衣片(Y XM2B26、28~30)21菱形玉衣片(Y XM2B39~47)31长条形玉衣片(Y XM2B61~65、50)41玛瑙珠、石珠(Y XM2B298~322)2B封二山西兴县红峪村元至大二年壁画墓壁画(第7~9幅)2B封三河南南阳春秋楚彭射墓出土铜盏3B封面宝鸡龙山文化时期建筑构件u本刊2011年1~12月目录索引2011年#第12期11F121筒瓦(采集)正面31筒瓦(采集)背面3B封二清华大学藏战国竹简5楚居63B封三故宫博物院藏清代金珀扳指3B封底安徽当涂青山六朝墓出土青瓷承盘三足炉4B封面山西安泽郎寨唐代砖塔11砖塔南面21西面碑碣4B封二浙江德清宋代寿昌桥11寿昌桥21桥额楷书阴刻二字桥名4B封三南澳Ñ号明代沉船出水青花菊花纹盘5B封面洛阳体育场路东周墓出土玉器1.鱼(C1M10122B7)2.蚕(C1M10122B11)3.饰件(C1M10122B9)4.(C1M10123B130)5.鱼(C1M10123B133)6.蚕(C1M10123B131)5B封二洛阳体育场路东周墓出土铜器1.鼎(C1M10122B76)2.鬲(C1M10122B96)5B封三洛阳涧西区唐墓出土铜镜6B封面洛阳涧西区唐代墓葬出土器物1.陶天王俑(EM723B2)2.陶马(EM723B6)3.银杯(EM723B15)4.鎏金银粉盒(EM722B10)6B封二北京大学藏西汉竹书(部分)115日书6篇题215六博6篇题3.5日书6中的占产子图4.5日书6中的日廷图6B封三四川崇州万家镇明代窖藏出土青花蕉叶人物纹执壶7B封面四川遂宁金鱼村二号南宋窖藏瓷器11青釉莲瓣碗(SJH2B2528)21青釉莲瓣杯盖(SJH2B2586)31青釉莲瓣杯(S JH2B2581)41黑釉盅(S JH2B2596)51青釉折沿盘(S JH2B2580)61白釉刻花碗(S JH2B2622)7B封二11元代铜牦牛修复前21元代铜牦牛修复后7B封三洛阳洛龙区关林庙宋代墓葬出土童子攀枝砖雕8B封面洛阳体育场路东周墓出土铜器11方壶(M8830B11)21(M8830B7)8B封三洛阳孟津大汉冢曹魏贵族墓出土铜铺首9B封面洛阳孟津朱仓M722、M707陵园遗址平面图9B封二11我自铸铜铍及铭文21铜矛9B封三榆林学院陕北历史文化博物馆藏西汉彩绘铜镜9B封底陕西靖边老坟梁汉墓出土彩绘陶仓10B封面陕西靖边老坟梁汉墓出土彩绘陶器1.鼎(M6B12)2.扁壶(M5B13)3.A型壶(M5B1)4.B型壶(M5B11)10B封二安徽宣城水东镇11正街街景21十八踏10B封三湖北随州叶家山西周墓地出土铜觥11B封面湖北随州叶家山西周墓地出土铜器11鱼伯彭尊(M27B14)21鱼伯彭卣(M27B12)11B封二湖北随州叶家山西周墓地出土铜(M27B2)11B封三山西大同云波里路北魏壁画墓墓室东壁壁画局部12B封面山西大同文瀛路北魏壁画墓11北侧棺床立面画像21甬道东壁壁画12B封二山西大同市大同县陈庄北魏墓11前室北壁壁画21后室顶部12B封三(责任编辑:梁秋卉)。

别迷信史记,北大清华竹简告诉你不一样的历史我们怎么是怎么知道历史真相的?就我个人经验而言,有三大武器:典籍、考古发现和逻辑。

中国人非常重视历史。

西方有自成体系的神话,但中国的神话常常与历史混杂。

我们认为天上的神灵原先都是我们的先祖:轩辕、颛顼、高阳等等,都是真实存在过的人物,在建立功勋之后升天,变成了神灵。

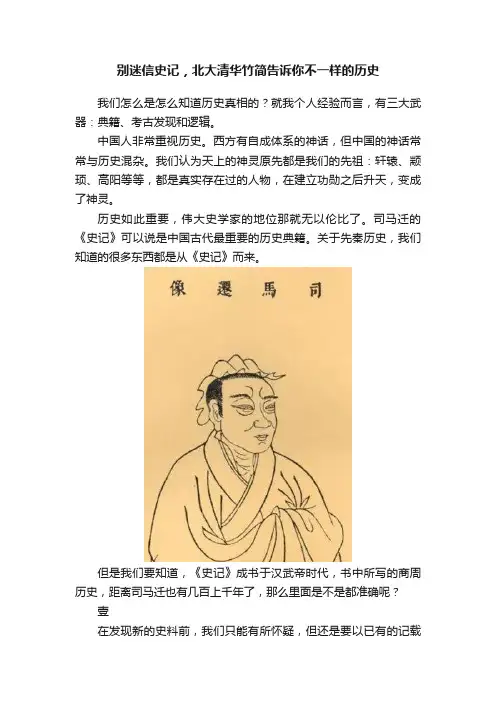

历史如此重要,伟大史学家的地位那就无以伦比了。

司马迁的《史记》可以说是中国古代最重要的历史典籍。

关于先秦历史,我们知道的很多东西都是从《史记》而来。

但是我们要知道,《史记》成书于汉武帝时代,书中所写的商周历史,距离司马迁也有几百上千年了,那么里面是不是都准确呢?壹在发现新的史料前,我们只能有所怀疑,但还是要以已有的记载为准。

这就是看待历史的方法论:除非发现新证据,否则不能推翻老的结论。

比如困扰我很久的一个老故事:烽火戏诸侯。

史记原文是这样讲的:褒姒不好笑,幽王欲其笑万方,故不笑。

幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。

诸侯悉至,至而无寇,褒姒乃大笑。

幽王说之,为数举烽火。

其后不信,诸侯益亦不至。

我看完有几个问题。

第一,周幽王时代有烽火台吗?目前我们见到的关于烽火台最早的文献记载,来自《墨子·号令》:出候无过十里,居高便所树表,表三人守之,比至城者三表,与城上烽燧相望,昼则举烽,夜则举火。

这段记载中,需要加以解释的是“候”。

在古代,“候”是军中的侦察人员,有斥候和烽候两种,前者是游动哨,后者是固定的观察哨。

“昼则举烽,夜则举火”是烽火的两种形式,从视觉原理上来看,人们在白天很容易看见烟,而在夜晚则能够清晰地看见火。

这就对烽火报警有了具体的要求,那就是白天点“烟”,夜晚点“火”。

要使白天的烟浓一些,那就得用特殊的材料做燃料,比如狼粪。

烽火台不是一开始就是现在我们所看见的这个样子。

而墨子,已经是春秋末期人了,距离周幽王时代还真不算短。

如果要建一个从王京到各诸侯领地的烽火台链条,西周有没有这个人力物力和财力?后来我在《吕氏春秋》里看到这一句,疑心更重了:幽王欲褒姒之笑也,因数击鼓。

《北京大学藏西汉竹书》第壹、叁、伍卷出版北京大学于2009年获得捐赠,入藏了一批海外回归的珍贵竹简,共有3346枚,包含17种抄写于西汉中期的古书。

这批竹书由北京大学出土文献研究所组织专家整理和研究,按照《汉书·艺文志》对古书的分类顺序编为七卷,由上海古籍出版社陆续推出。

其中,第贰卷收录了目前发现的简帛古本中最为完整的《老子》,已于2012年12月出版,受到学界关注和好评。

此次集中面世的是第壹、叁、伍卷,包括10种古书,内容丰富多彩,具有重要的学术价值。

第一卷:迄今发现存字最多的《苍颉篇》第一卷为《苍颉篇》(朱凤瀚编撰),是一部失传已久而深受学界重视的重要小学类典籍。

秦始皇兼并六国后,丞相李斯作《苍颉篇》七章,车府令赵高作《爰歴篇》六章,太史令胡母敬作《博学篇》七章,均以秦小篆书写,作为统一文字的依据。

西汉时期在民间教书的“闾里书师”将此三篇字书合一,断六十字为一章,共有五十五章,仍称《苍颉篇》。

此书汉代以后不再流行,宋以后即已失传。

20世纪初以来,我国先后于甘肃几处汉代遗址出土的简牍中发现了《苍颉篇》残文,但存字很少。

1977年安徽阜阳双古堆西汉汝阴侯墓出土的汉简《苍颉篇》,也仅存500余字。

北大汉简《苍颉篇》经缀合后,有完整竹简63枚,残简18枚,每枚简写满为20字,现存1300余字,是迄今所见《苍颉篇》中存字最多的。

此本书写年代约在汉武帝时期,字形略呈方形,笔道浑厚,字体具隶书笔意而又保留有小篆字形结构。

与之前发现的诸简本相同,此本也是四字一句,每两句一押韵。

特别重要的是,此前诸简本《苍颉篇》由于残甚,其如何分章,每章字数是多少,各章有无题目等均不能确知,而北大简本则有保存完整的章,每章末皆标明字数,其少者“百四”(即一百零四),多者达到“百五十二”。

不仅如此,从北大简本还可知,此书同一韵部可以有若干章,同韵部各章是相连编缀的,并且各章均有题目,用每章前两个字作标题,分别书写于各章开头的两枚简上端,与已发现的秦简中文章标题的写法相同。

北大收藏海外回归珍贵西汉竹书总数达3300余枚日期:2009-11-09 信息来源: 北京大学新闻网经过半年多整理和研究,北京大学已初步确定今年年初收藏的一批西汉竹书的内容和性质,这批西汉中期的竹书全部为竹简,总数达3300余枚,其中可复原的完整竹简在2300枚以上。

2009年11月5日上午,北京大学召开了这一批西汉竹书的相关情况通报及座谈会。

国家文物局博物馆司司长宋新潮、中国社科院考古研究所所长王巍、教育部社科司处长马建通、北京大学副校长张国有,高明、李学勤、裘锡圭、曾宪通、林沄等学界耆宿和来自清华大学、复旦大学、武汉大学、中山大学等兄弟院校和科研机构30余位知名学者出席了本次会议。

北京大学出土文献研究所所长朱凤瀚教授、考古文博学院胡东波副教授分别介绍了这篇竹简的整理研究和科技保护工作情况,并组织与会专家参观了竹简。

历史系朱凤瀚教授、阎步克教授、韩巍讲师,考古文博学院赵化成教授、中文系李零教授对竹书内容作了分类分篇简介。

据介绍,这批竹书从海外抢救回归,北大于2009年1月接受了竹书的捐赠,目前由历史系、中文系和考古文博学院的一批专家进行研究。

这批竹简保存情况良好,表面一般呈褐色,质地硬实,字迹清晰,墨色黑亮。

竹简上的文字抄写极为工整,至少有七八种不同的书风,书法艺术价值极高。

北京大学出土文献研究所初步认定,这批西汉竹书是目前所见战国秦汉古书类竹简中数量最大、保存质量最好的一批,属于古代的书籍,而不是以往出土简牍中最常见的文书档案,含有近20种古代文献,因此可称之为“西汉竹书”,大致涵盖了今天的哲学、史学、文学、文字学、医学等学科。

它们是继上世纪发现的马王堆帛书、银雀山汉简、郭店楚简、上博楚简,以及2008年入藏清华大学的战国竹简之后,问世的又一座出土典籍宝库,具有很高的学术价值。

北京大学出土文献研究所所长朱凤瀚表示,这批资料的研究对于我们了解西汉中期以前南方文化氛围和学术风气、武帝到宣帝时期的文字研究以及古代的简牍制度、书册制度具有启发意义。

北京大学藏秦简牍(壹—伍)北京大学藏秦简牍(壹—伍)近年来,北京大学秦简研究成果日益丰硕,而其中最引人注目的无疑是其收藏的一至五号简牍。

这些简牍具有极高的历史价值和研究意义,让我们可以更深入地了解秦朝的政治、经济和文化状况。

一号简牍是由权臣李斯所写,内容是秦始皇下诏赐予韩、赵两个国家的官员“五等秩”。

这显示了秦始皇统一天下后,行使权力的手段和思维方式。

通过这一简牍,我们可以看出,在统一政权的建立过程中,秦朝采取了一种相对温和的措施来安抚被征服的国家官员,为秦朝中央政权的稳定运行起到了重要作用。

二号简牍是由秦朝重要政治人物温邑所写,内容是秦始皇下诏取消诸侯国的封建等级。

这一简牍反映了秦朝实现中央集权的政策。

秦始皇在行使行政权力和推行中央集权过程中,积极消除了地方诸侯国对政权的影响力,从而进一步巩固了中央政权的统治地位。

这种强有力的政策对于秦朝的历史发展产生了深远的影响。

三号简牍是由高级官员秦叔宝撰写的,内容是政令有关军队编制和军事管理。

这一简牍为我们提供了了解秦朝军事制度和军事管理的珍贵资料。

秦朝为了巩固统一政权,积极进行了一系列军事改革。

简牍中的内容反映了秦始皇对军队编制和军事管理的要求,以及对使用武力维护中央政权的措施。

这是我们了解秦朝军事制度和军事力量的重要依据。

四号简牍是由卫将军部下将领撰写的,内容涉及军事资源的统计和分配。

从这一简牍中我们可以看出,秦朝在军事管理方面非常注重资源的分配和调度,以确保军队的供给和装备。

这反映了秦朝为了巩固统一政权,采取了一系列措施来保障军事力量的发展和运作。

五号简牍是文化交流的重要见证,内容涉及秦朝与其他国家的贸易和外交往来。

这反映了秦朝不仅在政治和军事方面强大,在经济和文化交流方面也非常活跃。

秦始皇统一天下后,积极推行对外贸易和外交政策,加强了国家和其他国家之间的联系和交流。

北京大学藏秦简牍一至五号的发现和研究成果,让我们从多个角度全面了解了秦朝的政治、军事、经济和文化状况。

作者: 朱凤瀚[1]

作者机构: [1]北京大学中国古代史研究中心

出版物刊名: 文物

页码: 74-80页

年卷期: 2012年 第6期

主题词: 从政;秦简;北大;《为吏之道》;述要;文章主旨;内容;睡虎地

摘要:北大所藏暂名之日《从政之经》的这部分秦简,内容与体例颇近于云梦睡虎地《为吏之道》,但并未发现篇题。

斟酌其内容,并根据简文在陈述为官之各项宜忌的一节以“从正(政)之经”为首句,暂且以之为这部分简之篇名。

正像以往研究者们所指出的,《为吏之道》这类简文是内容接近的几节文章之杂抄汇集.并非内容严谨、单一的一篇文章,由于编连、抄写在一卷中,故只是从简文中选取可表示其多数文章主旨的句子作为题目。

北大汉简――填补历史空白的佚本“这批西汉竹书是目前所见战国秦汉古书类竹简中数量最大、保存质量最好的一批,简直可以用‘稀世’两个字来形容。

”2009年11月5日刚开完北大西汉竹简整理报告座谈会,主持整理的历史系教授、北大出土文献研究所所长朱凤瀚对记者谈起这批文献,依然十分激动。

尽管这次会议与年初的捐赠事件在国内媒体中并没有引发太多热情,但对于严重依赖简牍文献的战国秦汉时期中国思想文化研究,不啻于一次雪中送炭式的重大发现。

堪称完璧的捐赠“今年(2009年)初入藏时,这批竹简的原始状态已经被破坏得相当严重,本来的排列顺序已经完全打乱,按照长度放置于大小不同的9个塑料容器中,经过防腐剂溶液浸泡,其中还夹杂着少数红、黑色漆器残片和竹制算筹。

”朱凤瀚对记者说,“幸亏保存质量非常好,无需经过脱色处理即可直接拍照,然后我们用玻璃片捆绑加固,编号,共计编号3346个,其中完整简牍1600多枚,估计经过进一步拼缀复原,完整简应当在2300枚以上,是目前已知西汉时期典籍类简中数量最大的一批。

”虽然北大出土文献研究所以捐赠方要求为名义,拒绝透露2009年初入藏的这批竹简的任何细节,但朱凤瀚表示,在对残留泥土、编绳、丝织品和漆器残片进行取样分析后,初步定为西汉初年,其来源可能是南方的汉代墓葬。

发现一出境一回流,似乎成为近年来国内简牍命运的普遍缩影。

1994年,上海博物馆经由香港大学教授张光裕牵线搭桥,从香港古玩市场购回1200余枚楚简古书,据有关专家推测,可能来自著名的荆门郭家岗墓地。

2007年年初,湖南大学在张光裕的协助下,又从香港文物商手里购买下2098枚秦简,内容包括律令和法律文书、案例、占梦书、算术书4大方面。

“我们在一枚属数术类古书的竹简上发现了孝景元年年号,可见这批竹简的抄写年代不会早于汉武帝。

”朱凤瀚说,“而全部竹简中未见其他西汉时期帝王年号。

从书体看,字体已经接近成熟的汉代隶书,与马王堆帛书、银雀山汉简中近于秦隶的西汉早期隶书有明显差距,但与定县八角廊汉墓出土的宣帝时期竹简比,笔法仍显古朴,所以能大体判断这批简牍的抄写年代在武帝时期。

试论里耶古城的保护摘要:里耶古城地处湖南西北部, 里耶古城是酉水河上的边陲重镇,历史上被称为“楚蜀通津”。

“里耶”是土家语,即开垦、耕耘土地之意,是土家族的发祥地。

2002年里耶战国古城的考古发现, 被专家称为“进入21世纪以来中国考古学上最为重要的发现”,被评为“2002年全国考古六大发现之一”,里耶战国古城被国务院增补为全国重点文物保护单位。

2005年里耶古镇被命名为“中国历史文化名镇”。

“北有西安兵马俑,南有里耶秦简牍”,里耶战国古城、古井、古简不仅具有极高的历史文化研究价值,而且可与张家界、凤凰古城共同构筑大湘西旅游品牌。

面积2.25平方公里,始于西周宣王时期(公元前827年至782年),重建于明洪武三年(公元1370年),是一座保存完整的古城池、古街道系统、古建筑群体组成的中国古代县城原型,是中国汉民族城市在明清时期的杰出范例。

”在中国四千多个城镇中,能呈现出其传统历史古城的原来格局和风貌的,里耶可以说是绝无仅有,是中国宝贵的文化财富。

”关键词:里耶古城古城保护保护与开发湖南省传统建筑管理工作文化遗产前言里耶,位于湖南省武陵山腹地,湘、鄂、渝、贵四省市在此交界,隶属湘西土家族苗族自治州龙山县,土家语是开拓这片土地的意思。

早在距今6000 年前,就有人类居住。

虽有神奇的自然风光和奇特的民族风情,但交通的不便使其经济文化一直较为落后,是一个偏僻小镇。

史书记载里耶于清康熙年间始建街道和码头,雍正年间设置里耶塘,并渐成集市。

凭借其优越的交通位置、深厚的文化积淀和曾经十分繁荣的贸易,它与王村、浦市、茶峒并称为湘西四大古镇。

一、里耶古城里耶战国古城临河而建,遗址包括城墙、城壕、井、道路、作坊、管署及贫民居住区等。

南北长210米,东西残宽120米,面积2万余平方米。

始建于战国时期,沿用至秦汉时期。

古呈方形,其形制、结构和布局都很讲究,修有城墙城壕,从城外的居住区和城内的高规格建筑以及相应的配套设施如陶制的下水管道、返瓦、筒瓦、古井及竹简、木牍、铜器、铁器、陶器和石、蚌、麻制品等大量的出土文物来看,当时人们的生活设施及军事设备已相当完备。

北京大学藏秦简牍概述北京大学出土文献研究所**本文为国家社会科学基金重大项目“北京大学藏秦简牍整理与研究”(10&ZD090)以及国家科技支撑计划“中华文明探源工程及其相关文物保护技术研究”课题“古代简牍保护与整理研究”(2010BAK67B14)的阶段性成果。

北京大学藏秦简牍的入藏和整理得到冯燊均国学基金会的资助。

2010年初,北京大学得到香港冯燊均国学基金会捐赠,入藏了一批从海外回归的珍贵秦简牍。

本所随即成立课题小组,对这批简牍进行清理保护和整理研究。

目前,全部简牍已经作了饱水状态下的加固保护,并拍摄了彩色照片,部分字迹模糊的简牍还摄取了红外影像。

简牍缀连与文字释读已初步完成,深入的整理和研究工作尚待进行。

为了尽快让学界了解这批宝贵资料的内容和价值,现仅就目前所掌握的情况,简要介绍如下。

这批简牍初入藏时被淤泥包裹,黏为一束,外覆黑色塑料膜。

另有15枚竹简和2枚木牍散落在外,置于另一容器中。

经揭剥、清理,共取得竹简762枚(其中约300枚为双面书写)、木简21枚、木牍6枚、竹牍4枚、木觚1枚。

同时清理出的还有骰子1枚、算筹61根以及竹简残片若干。

在简牍和其他遗物堆积的上、下及外侧,发现有大小不一的竹篾编织物残片。

推测这批简牍和算筹等物,原先可能合置于一个竹笥内。

简牍残存的编绳中,还发现了人体寄生虫卵,表明它应是出自墓葬[1]。

这批简牍的字体都是秦隶,只有很小的一部分近于篆书。

竹简中有两组表格形式的日历,即秦汉简牍中常见的“质日”,经考证应分别属于秦始皇三十一年(前216年)和三十三年(前214年)[2]。

此外,一枚竹简的背面发现了“卅一年十月乙卯朔庚寅”的纪年,虽然其中干支抄写有误,但这一年仍可判定为秦始皇三十一年[3]。

根据以上情况,并参考简牍内容,可初步判断这批简牍的抄写年代大约在秦始皇时期。

从竹简中《从政之经》及《道里书》之类的文献看来,这批简牍的主人应是秦的地方官吏。

此批简牍的出土地点不详。

竹简卷四中的《道里书》主要记述江汉地区的水陆交通路线和里程,其中所记水名,都是今湖北境内的河流;所见地名则大多在秦南郡范围内,尤以安陆、江陵出现最多。

考虑到以往出土秦简的墓葬主要集中在湖北云梦、荆州两地(即秦代的安陆和江陵),我们推测这批简牍也很可能出自今湖北省中部的江汉平原地区。

北大藏秦简在进行室内揭剥清理时还保存着成卷的简册状态,共有10卷竹简。

清理时65DOI:10.13619/11-1532/k.2012.06.0082012年·第6期未作为“卷”来记录的少数零散竹木简牍,现在也能根据其内容、形制,结合清理记录,推定它们原本所属的卷[4]。

现按照调整后的结果,将北大秦简牍的概况登录于表一。

表一所列竹简卷三、卷六、卷八和卷九,均在简背发现了斜度不一的刻划痕迹,木简卷甲则有数道交叉墨线,可作为编连时复原简序的重要参考[6]。

现已对这些划线进行了测量,有关数据及具体连接方式将来会在简牍的资料报告集中一并公布。

此外,特别值得一提的是竹简卷四。

它包含竹简318枚,构成了北大秦简中篇幅最长的一册。

绝大多数竹简的正、背两面都写有文字,共抄有9段不同的文献。

正面依次抄写《算书》甲篇、日书甲组、《制衣》和《算书》乙篇的开头,背面接抄《算书》乙篇,然后是医方、《道里书》、《禹九策》、《祓除》、日书乙组。

这些文献的书体不尽一致(就目前观察,至少有三种不同书体),66非一次抄成。

但同一面抄写的不同文献在衔接处有前后交错的现象,正、背两面篇章的对应也很不整齐,说明本卷不太可能是由几篇分别抄写的简文拼接而成。

至于它是在同一简册中由不同抄手陆续抄写成的,还是经过多次增写重编,尚有待研究。

无论如何,在同一简册的正、背两面,由不同书手先后抄写内容差异极大的多种文献,这种现象在战国秦汉出土简册中实为罕见。

它为了解古代简册制度,研究简牍书籍的制作、流传和使用,提供了新的资料。

这批秦简牍的内涵十分丰富,下面根据初步释读后所了解到的情况,按照篇章的内容分类顺序,逐一作扼要的介绍。

《从政之经》属卷九,共46枚简,有2枚残半,三道编绳。

其内容与体例均近似于云梦睡虎地秦简《为吏之道》,但未发现篇题,故根据简文内容,暂以《从政之经》为这部分简的题目。

简文大致可分为六节,其中四节分别讲为官吏者之自律、修身、宜忌及治民之术,一节类似于字书的体例,汇集了与官吏职责范围有关的字词。

以上五节均分四栏书写,末一节以《贤者》为题,则是通栏书写,阐述了从政尚贤的道理(图一)。

《善女子之方》也在卷九,共15枚简,编连在《从政之经》后。

由简背划痕可知,其首简与《从政之经》末简相连。

少部分简下残,缺失1~2字,全篇现存约850字。

首简上端标有“”号[7],但未见篇题。

因文首言“凡善女子之方”如何如何,而全篇内容也是在论述如何做“善女子”,故暂以“善女子之方”为标题。

文中言“善女子,固自正”,则“善女子”是称呼,即美好、善良的女子。

“方”有方法、规则、道理之意。

“善女子之方”应是讲如何做一个善女子的规则。

但文中又有“若子不善女子之方”,则此处的“善”又含有“好好地做”的意思,“不善女子之方”即不好好地遵守做善女子之规则。

全篇文句多押韵,以相连的若干句押某一韵,多两句一韵,亦有一句一韵者。

文章论述夫妻之道,曰“夫与妻,如表與裏,如陰與陽”,但强调为妻者要“善衣(依)夫家,以自爲光”,要尊重其夫,“雖與夫治,勿敢疾當”,要“屈身受令”。

文章先从正面讲为人婦者如何在夫家“絜身正行”,以使“居處安樂,臣妾莫亡”。

又从反面讲,如果不遵守善女子之规则,有种种不端之行为,则会为夫家所嫌弃,所不容,“有妻如此,孰能與居”。

从文中所描述的情况,不仅可借以了解秦官吏与士人家庭中妇女的地位,亦可从一个侧面了解当时的伦理关系、道德观念以及基层社会生活的景象。

此篇文章成文不晚于秦始皇时期,比东汉时期班昭之《女诫》一文至少要早近三百年,而班昭在《女诫》中所引《女宪》,今已不得见,所以这篇简文应是迄今所发现的我国古代最早专论女教的文章。

数学文献简牍中与数学相关的文献占有很大比重,共有竹简4卷和“九九术”木牍1方。

竹简卷七的内容是田亩面积的计算,卷八的形式与卷七相似,除田亩面积外还增加了田租的计算。

卷八有篇题“田书”,应是这类书的专名。

竹简卷三以及卷四的一部分,主要内容是各种数学计算方法和例题的汇编,与岳麓秦简《数》、张家山汉简《算数书》以及传世《九章算术》有很多相似之处。

由于未发现篇题,我们根据内容将其定名为《算书》。

在卷四《算书》甲篇的开头还有一段长达800余字的文章,暂名为《鲁久次问数于陈起》,内容是讨论数学的起源、作用与价值。

这在已发现的古代数学文献中极为罕见,对中国古代数学思想史的研究有重要意义。

根据上文对北大秦简抄写年代的推测,这批数学简牍与岳麓秦简《数》时代相近,是目前所见出土秦汉数学简牍中数量最大的一批;其内容有不少为前所未见,不仅对于数学史研究有重大价值,而且是重要的社会经济史资料(图二)。

《道里书》抄写于竹简卷四背面中部,共66枚简。

原无篇题,据其内容定名为《道里书》。

此书主要■北京大学藏秦简牍概述672012年·第6期记录了江汉地区的水陆交通路线和里程。

每简分上下两栏书写,分别自右向左横读,其形式一般为“某地至某地××里”,对里程的记载甚至详尽到“步”。

一栏之内的地名往往前后相连,如“甲至乙”、“乙至丙”、“丙至丁”,形成链条状的交通线。

所记地名大多位于秦南郡范围内,其中县一级的有江陵、安陆、销、鄢、競陵、孱陵等,以安陆、江陵两地出现最多;还有大量不见于传世文献的乡、亭等小地名。

另有很多称为“津”、“内(汭)”或“口”(指两水交汇处)的地名,一望可知是古代的交通要冲。

篇首的几枚竹简还记录了江汉流域水路交通的航道里程,以及不同季节“重船”(即装载货物的船)、“空船”分别逆水上行和顺水下行的日行里数。

《道里书》是目前关于战国末期至秦代江汉地区行政区划和交通状况最为详尽的记录,对于长江中游历史地理的研究具有极高的史料价值。

《制衣》共27枚简,抄于卷四正面接近卷尾处。

其第一、二枚简的头端分别写有“折”、“衣”2字。

“折”通“制”,“折衣”即“制衣”,是本篇篇题。

本篇详细记录了各种服装的形制、尺寸和剪裁、制作方法,种类包括大襦、小襦、大衣、中衣、小衣、裙、袭、袴等。

篇末有“此黄寄裚(製)述(術)也”一句。

“裚”同“製”,即裁衣;“黄寄”应是制衣工匠名。

据此可知,本篇应是黄寄所传授的制衣之术。

记载汉以前工艺、技术的书,无论在传世文献还是出土简帛中都极为罕见。

《制衣》一书的发现,不仅对上古服饰研究有重要的参考价值,而且也是秦代工艺技术书的一个珍贵样本。

《公子从军》共22枚简,属卷一,其中完整简9枚,余均有不同程度的残缺。

两道编绳,长约23厘米,即当时的一尺。

完整的简每枚有27~30字不等,经红外摄影可知全篇现存约410字。

篇名未见。

从初步识读的简文内容看,是以一名“牽”的女子向“公子”陈述之口吻,讲她与“公子”之间的情感纠葛。

文中记其送“公子從軍”,故暂以此为篇名。

在文中,牵表达了对从军之公子深切的思念之情,同时又指责“公子”对她挚爱情感之淡漠,“牽非敢必朢公子之愛,牽直爲公子不仁也”。

文章颇富文学意味,多次引用诗句以述其情,如“南山有鳥,北山直羅”(唐陆广微《吴地记》引《越绝书》文有诗句曰:“南山有鸟,北山张罗。

”今本《越绝书》无)以及“有蟲其蜚,翹其羽”,“朝樹梌樟,夕楬其英”等已佚的诗句。

所以此篇文章应是一篇失传的战国晚期的文学作品,这在传世的与近年来出土的秦人文献中是极为罕见的,殊为可贵。

《隐书》木简卷乙为《隐书》,共9枚,其中一枚背面题“此隱書也”4字。

结合内容来看,该书应即《汉书·艺文志》“诗赋略”著录的《隐书》一类。

饮酒歌诗简中还有一组民间的歌谣,从内容看应是饮酒时所唱的,按照《汉书·艺文志》的分类法当属“歌诗”。

木牍W-013和竹牍Z-002各有一首,木牍M-026写有两首,其一作:不醉,非江漢殹。

醉不歸,夜未半殹。

趣趣駕,雞未鳴殹天未旦。

歌中劝人畅饮,语言生动,充满情趣。

与此相关,这批秦简中还混有一枚行酒用的骰子。

共有6个三角面,分別写有“不”、“自”、“左”、“右”、“千秋”、“百嘗”,为后世酒令之滥觞。

这些文物,当为简的主人生前饮酒作乐所用,生动地展现了当时社会生活中自在欢快的一面。

《泰原有死者》为1枚木牍,拈篇首语命名为《泰原有死者》,其文是讲死者复生后,从死者喜恶的角度论述丧祭宜忌。

它的内容可与天水放马滩秦简《志怪故事》相联系,反映出当时的生死观念,是一篇非常难得的文献(图三)。

数术方技类文献简牍中的数术文献共有320余枚竹木简多68牍。