人教部编版九年级历史下册第3—15课思维导图18

- 格式:pptx

- 大小:141.60 KB

- 文档页数:18

初中历史重要知识点思维导图【人教版】七年级(上)第1课 中国早期人类的代表——北京人第2课原始农耕生活第3课 远古的传说第4课 夏商周的更替第5课青铜器与甲骨文第6课动荡的春秋时期第7课战国时期的社会变化第8课百家争鸣第9课秦统一中国第10课秦末农民大起义第11课西汉建立和“文景之治”第12课汉武帝巩固大一统王朝第13课东汉的兴衰第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”第15课两汉的科技和文化第16课三国鼎立第17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁第18课 东晋南朝时期江南地区的开发第19课北魏政治和北方民族大交融第20课魏晋南北朝的科技与文化七年级(下)第1课 隋朝的统一与灭亡第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”第3课 盛唐气象第4课 唐朝的中外文化交流第5课 安史之乱与唐朝衰亡第6课 北宋的政治第7课 辽、西夏与北宋的并立第8课 金与南宋的对峙第9课 宋代经济的发展第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立第11课 元朝的统治第12课 宋元时期的都市和文化第13课 宋元时期的科技与中外交通第14课 明朝的统治第15课 明朝的对外关系第16课 明朝的科技、建筑与文学第17课 明朝的灭亡第18课 统一多民族国家的巩固和发展第19课 清朝前期社会经济的发展第20课 清朝君主专制的强化第21课 清朝前期的文学艺术八年级(上)第1课 鸦片战争第2课 第二次鸦片战争第3课 太平天国运动第4课 洋务运动第5课 甲午中日战争与瓜分中国狂潮第6课 戊戌变法第7课 抗击八国联军第8课 革命先行者孙中山第9课 辛亥革命第10课 中华民国的创建第11课 北洋政府的黑暗统治第12课新文化运动第13课五四运动第14课中国共产党诞生第15课北伐战争第16课毛泽东开辟井冈山道路第17课中国工农红军长征第18课从九一八事变到西安事变第19课七七事变与全民族抗战第20课正面战场的抗战第21课敌后战场的抗战第22课抗日战争的胜利第23课内战爆发第24课人民解放战争的胜利第25课经济和社会生活的变化第26课教育文化事业的发展八年级(下)第1课 中华人民共和国成立第2课 抗美援朝第3课 土地改革第4课 工业化的起步和人民代表大会制度的确立第5课 三大改造第6课 艰辛探索与建设成就第7课 伟大的历史转折第8课 经济体制改革第9课 对外开放第10课 建设中国特色社会主义第11课 为实现中国梦而努力奋斗第12课 民族大团结第13课 香港和澳门回归祖国第14课 海峡两岸的交往第15课 钢铁长城第16课 独立自主的和平外交第17课 外交事业的发展第18课 科技文化成就第19课 社会生活的变迁九年级(上)第1课 古代埃及第2课 古代两河流域第3课 古代印度第4课 希腊城邦和亚历山大帝国第5课 罗马城邦和罗马帝国第6课 希腊罗马古典文化第7课 基督教的兴起和法兰克王国第8课西欧庄园第9课中世纪城市和大学的兴起第10课拜占庭帝国和《查士丁尼法典》第11课 古代日本第12课 阿拉伯帝国第13课 西欧经济和社会的发展第14课文艺复兴运动第15课 探寻新航路第16课早期殖民掠夺第17课君主立宪制的英国第18课美国的独立第19课法国大革命和拿破仑帝国第20课第一次工业革命第21课马克思主义的诞生和国际工人运动的兴起九年级(下)第1课 殖民地人民的反抗斗争第2课 俄国的改革第3课 美国内战第4课 日本明治维新第5课 第二次工业革命第6课 工业化国家的社会变化第7课 近代科学与文化第8课 第一次世界大战第9课 列宁与十月革命第10课 《凡尔赛条约》和《九国公约》第11课 苏联的社会主义建设第12课 亚非拉民族民主运动的高涨第13课 罗斯福新政第14课 法西斯国家的侵略扩张第15课 第二次世界大战第16课 冷战第17课 战后资本主义的新变化第18课 社会主义的发展与挫折第19课 亚非拉国家的新发展第20课 联合国与世界贸易组织第21课 冷战后的世界格局第22课 不断发展的现代社会。

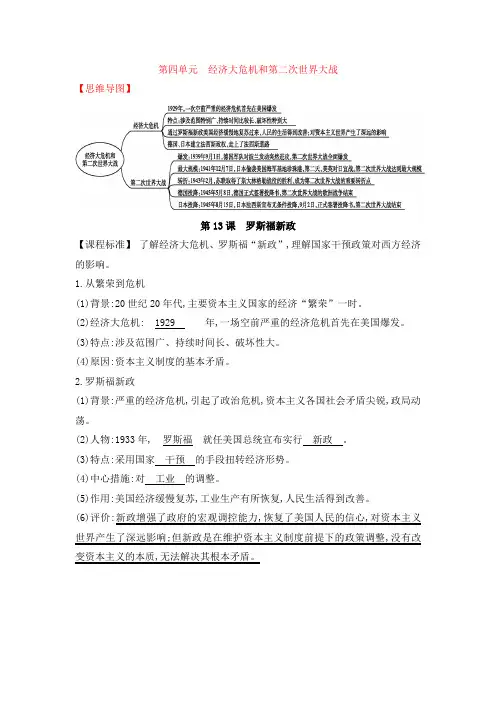

第四单元经济大危机和第二次世界大战【思维导图】第13课罗斯福新政【课程标准】了解经济大危机、罗斯福“新政”,理解国家干预政策对西方经济的影响。

1.从繁荣到危机(1)背景:20世纪20年代,主要资本主义国家的经济“繁荣”一时。

(2)经济大危机: 1929 年,一场空前严重的经济危机首先在美国爆发。

(3)特点:涉及范围广、持续时间长、破坏性大。

(4)原因:资本主义制度的基本矛盾。

2.罗斯福新政(1)背景:严重的经济危机,引起了政治危机,资本主义各国社会矛盾尖锐,政局动荡。

(2)人物:1933年, 罗斯福就任美国总统宣布实行新政。

(3)特点:采用国家干预的手段扭转经济形势。

(4)中心措施:对工业的调整。

(5)作用:美国经济缓慢复苏,工业生产有所恢复,人民生活得到改善。

(6)评价:新政增强了政府的宏观调控能力,恢复了美国人民的信心,对资本主义世界产生了深远影响;但新政是在维护资本主义制度前提下的政策调整,没有改变资本主义的本质,无法解决其根本矛盾。

第14课法西斯国家的侵略扩张【课程标准】了解意大利法西斯的建立及扩张、德国法西斯的对内镇压对外扩张、日本对中国的侵略等知识。

明确德国、日本建立的法西斯政权的危害。

1.意大利(1)背景: 第一次世界大战后初期,意大利经济衰退,政治混乱,工农运动高涨。

(2)建立: 1922 年,墨索里尼建立了法西斯政权。

(3)侵略:1936年,吞并了埃塞俄比亚。

2.德国纳粹政权的建立(1)背景:20世纪二三十年代的世界经济危机,沉重打击了德国。

(2)希特勒上台: 1933 年希特勒上台,建立法西斯专政,世界大战的欧洲策源地形成。

(3)反动统治:利用“国会纵火案”,打击德国共产党;解散了一切工会,禁止其他政党活动;为加强思想控制,焚毁大量进步书籍;迫害犹太人,杰出物理学家爱因斯坦被迫流亡美国;扩军备战。

3.亚洲战争策源地的形成(1)背景:经济危机打击下的日本阶级矛盾异常尖锐,日本法西斯势力兴起。

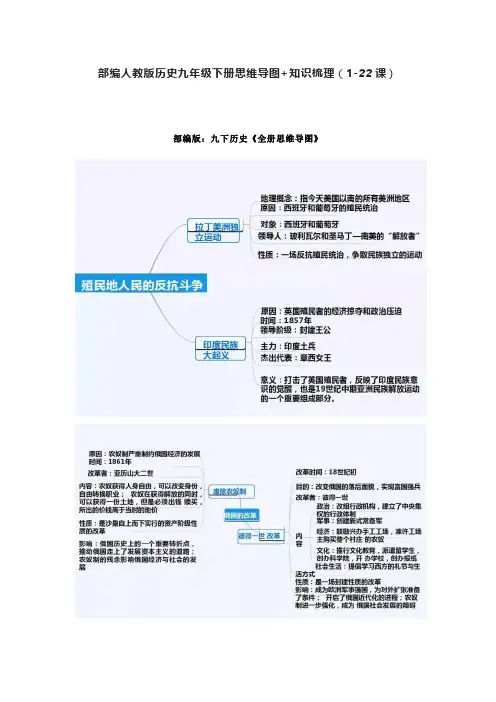

部编人教版历史九年级下册思维导图+知识梳理(1-22课)部编版:九下历史《全册思维导图》部编人教版历史九年级下册知识梳理(1-22课)第一单元殖民地人民的反抗和资本主义制度的扩展第1课殖民地人民的反抗斗争课程标准:知道玻利瓦尔领导的反殖斗争、印度民族大起义等史实,理解殖民地人民反抗斗争的正义性和艰巨性。

一、拉丁美洲独立运动拉丁美洲:指美国以南的所有美洲地区。

时间:18世纪末19世纪初。

对象:西班牙和葡萄牙(巴西)性质:反抗殖民统治、争取民族独立的民族解放运动。

范围:北起墨西哥、南到阿根廷的广大地区。

英雄:玻利瓦尔和圣马丁被誉为南美(反对西班牙)的“解放者”。

二、印度民族大起义原因:英国完成了工业革命,进一步加强了对印度的经济掠夺和政治压迫。

时间:1857--1859年力量:士兵(主力),农民、手工业者、王公(领导者)。

英雄:章西女王意义:沉重打击了英国殖民统治,反映了印度民族意识的觉醒。

是19世纪亚洲民族解放运动的一个重要组成部分。

第2课俄国的改革课程标准:知道彼得一世改革、亚历山大二世废除农奴制法令,理解改革促进了俄国历史的进步。

一、彼得一世改革背景:俄国农奴制盛行,封闭落后,工商业的发展极其缓慢。

目的:向西方学习(方式),改变俄国的落后面貌,实现富国强兵。

评价:积极意义:俄国的经济、军事实力大大增强,为对外扩张准备了条件,俄国一跃成为欧洲军事强国,彼得一世改革以强兵和学习西方科学技术为目标,开启了俄国近代化的进程。

局限性:农奴制进一步强化,后来成为俄国社会发展的障碍。

二、1861年改革(废除农奴制改革=亚历山大改革)根本原因:农奴制严重制约俄国资本主义经济的发展。

时间:1861年。

领导者:亚历山大二世目的:维护地主阶级的利益,巩固统治。

内容:(1)农奴获得人身自由,可以改变身份,自由转换职业。

(2)农奴在获得解放的同时,可以获得一份土地,但是必须出钱赎买,所出的价钱高出当时的地价。

改革为资本主义发展提供四个要素:资本、劳动力、市场、原料评价:性质:沙皇自上而下实行的资产阶级性质的改革。