中国传统文化概论第三章 中外文化交流

- 格式:ppt

- 大小:22.74 MB

- 文档页数:84

第三套习题试题一、填空类1.文化是人类______和______的总和。

2.一种将民族成员、民族历史结合起来,不使分散和中断的能力,叫做传统的____。

3.______是人类有意识地利用自然创造出来的景观。

4.中国拥有辽阔国土的原因主要有__________、__________、________、__________,等等。

5.华夏文化圈是以______为精神支柱,以___为图腾;鸟夷文化圈则是以______为精神支柱,以___为图腾。

6.中国文化的开放性,在汉以前主要表现在__________上,汉以后,则表现在__________上。

7.______是宗族对中国古代政治的影响。

8.古近代世界的政体主要有三种形式, 即____政体、____政体和____政体。

9.中国古代政治体制从秦代开始,进入______时期。

10.中国第一部哲学著作是____。

11.无论是中国还是古希腊,在哲学的兴起期,已经开始接触到自然、人、和思维的形式问题,初步形成______、______、______三大哲学领域。

12.中国著名的人性论有孟子的________,荀子的____和董仲舒的_______。

13.社会论是_______________________。

(哲)14.依照中国传统观念,相对的双方中,有一方起____作用,其与另一方只是____关系,而不是起____对方的作用。

15.春秋战国诸子百家中,儒家和____在当时最著名,被时人称为“____”16.中国古代较为全面概括系统思想的观念是“____”17.人为宗教有“三宝”,即____、____和______。

18. ______是指专门展开史学批评和史学理论研究的一种史书体裁。

19学案体史籍是______________________。

20. 中国传统艺术中的“意”表现为_______、______和_______。

21. ______指的是表现为整体(系统)模式的文化特征。

中外文化交流史一、引言中外文化交流是人类历史上极为重要的一部分。

通过交流,不同文化之间的知识、价值观和技术等得到了传播和共享,促进了人类文明的发展。

本课程旨在介绍中外文化交流的历史,探讨其对各自文化的影响以及对全球文化发展的贡献。

二、古代中外文化交流1. 丝绸之路的开通和文化交流丝绸之路起始于中国,是连接中国与欧亚大陆的交通要道。

通过丝绸之路,东方的中国和西方的罗马帝国进行了广泛的文化交流。

这种交流不仅包括物质贸易,还有宗教、哲学、艺术等领域的交流。

例如,佛教通过丝绸之路传入中国,对中国的哲学和艺术产生了深远影响。

2. 中西方文化的交汇与冲突在中世纪,随着西方航海技术的发展,欧洲开始探索新大陆,与东方文化产生了深入的接触。

这种接触既带来了文化的交流,也引发了文化的冲突。

西方传教士的到来使得基督教传入了中国,同时也引发了中国传统文化与西方文化的碰撞。

三、现代中外文化交流1. 科技和媒体的发展促进交流现代科技和媒体的发展加速了中外文化交流的速度和广度。

通过互联网,人们可以轻松地获取到全球各地的文化信息,实现跨国界的交流。

同时,电影、音乐、游戏等娱乐产品也成为中外文化交流的重要媒介,深受全球青年的喜爱。

2. 文化产业的崛起随着经济全球化的深入推进,文化产业在中外文化交流中扮演着重要角色。

中国文化产业的崛起为世界各国带来了中国传统文化的精华,如京剧、中国画等,同时也为全球市场提供了更多丰富多样的文化产品。

四、中外文化交流对各自文化的影响1. 中文和英语的互相借鉴中外文化交流使得中文和英语相互借鉴,丰富了两种语言的词汇和表达方式。

例如,汉字。

中国传统文化概论〔复习资料〕第一章绪论1.文化的核心问题是人。

2.文化的三层次说:广义,狭义,专义的文化〔1〕广义的文化又称大文化,即主文化是涵盖人类所有文明成果的大文化观。

〔2〕狭义的文化又称小文化,主要指人类精神文化方面的创造性成果,不包括物质生产及其器物性,实体性成果。

〔3〕专义的文化是指沿袭传统和现实生活中人们对文化的直观理解,即将文化理解为文学,艺术,音乐,戏剧,舞蹈等为主的艺术文化。

3.文化的本质是自然的人化或人化自然。

具体包括:(1)文化的核心问题是人。

(2)自然包括两个局部:A.人之外的自然。

即不依赖于人存在的自然界;"无机身体〞B.人自身的自然。

即人的"有机身体〞〔3〕自然的人化包括两个方面:A.人类对外在自然的能动的现实的改造。

B.人自身躯体的全部的感觉〔在自然〕发生属人的变化。

说到底,文化就是人类主体通过社会实践活动,适应,利用,改造自然界实体而逐步满足自身需要〔包括肉体和精神需要〕的过程。

4.文化的一般特征〔1〕从文化的形成上来看,文化具有超生理性和超个人性。

〔2〕从文化的容构成上来说,文化具有复合性。

〔3〕从文化的表现上来说,文化具有象征性。

〔4〕从文化的影响来说,文化具有传递性。

5.文化的功能定义:文化的功能是指文化系统在人们的社会生活实践中,能适应和满足个人与社会多种需要的重要作用。

〔1〕记录功能:口头语言,文字,物质型文化〔2〕认知功能:人类总是不断地通过文化来认识自然,社会,自身,世界。

〔3〕传播功能:言语和文字,实物〔4〕教化功能:文化不仅自觉地教化人,而且更多时候是潜移默化的教化人,使之社会化。

〔5〕凝聚功能:在民族群体中表现的尤为明显。

中华民族文化的凝聚功能主要表现为爱国主义;文化层次不同,文化凝聚围,程度,层次也不同。

〔6〕调控功能:主要依靠精神型文化和制度行为文化来实现。

6.文化形态学角度将广义文化分为四个层次:〔1〕物态文化;是指人的物质生产活动方式和产品的总和〔2〕制度文化;是人类在社会实践中建立起来的各种社会规的总和。

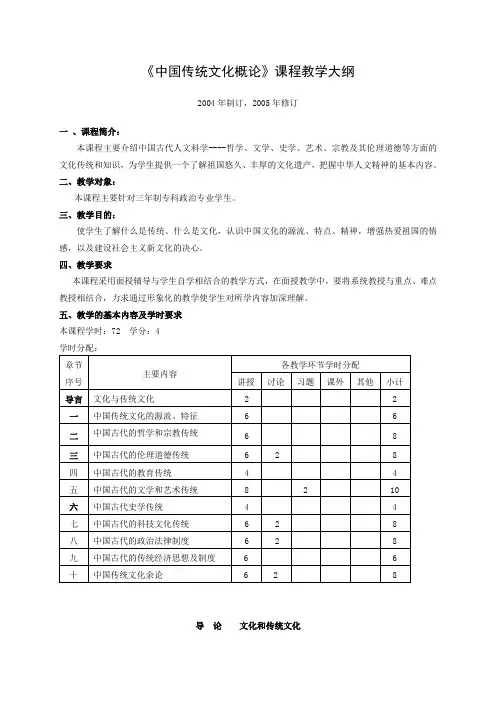

《中国传统文化概论》课程教学大纲2004年制订,2005年修订一、课程简介:本课程主要介绍中国古代人文科学----哲学、文学、史学、艺术、宗教及其伦理道德等方面的文化传统和知识,为学生提供一个了解祖国悠久、丰厚的文化遗产,把握中华人文精神的基本内容。

二、教学对象:本课程主要针对三年制专科政治专业学生。

三、教学目的:使学生了解什么是传统、什么是文化,认识中国文化的源流、特点、精神,增强热爱祖国的情感,以及建设社会主义新文化的决心。

四、教学要求本课程采用面授辅导与学生自学相结合的教学方式,在面授教学中,要将系统教授与重点、难点教授相结合,力求通过形象化的教学使学生对所学内容加深理解。

五、教学的基本内容及学时要求本课程学时:72 学分:4学时分配:导论文化和传统文化教学要求;1、了解传统、文化、传统文化的基本含义。

2、了解中国传统文化的基本精神。

教学内容:一、传统和文化释义二、传统文化的要义及其中国传统文化的精神第一章中国传统文化的源流、特征教学要求:1、了解中国传统文化形成的环境和基本发展历程。

2、了解中国传统文化的主要特征及其现代意义教学内容:第一节中国传统文化的源流一、中国传统文化形成的环境二、中国传统文化的发展历程第二节中国传统文化的特征一、中国传统文化的主要特征二、中国传统文化的现代意义第二章中国古代的哲学和宗教传统教学要求:1、了解中国古代哲学的发展历程。

2、了解中国古代哲学的思想来源及其特征2、了解中国古代主要宗教及其文化意义教学内容:第一节中国古代哲学的发展与特征一、中国古代哲学的发展阶段二、中国古代哲学的思想资源三、中国古代哲学的整体特征第二节中国古代宗教的发展及文化意义一、中国古代宗教发展历程二、中国古代宗教的主要特点三、儒教的基本精神特质和文化作用四、道教的基本信仰、教规、特征及文化影响五、拂教的基本信仰、特征及社会作用第三章中国古代的伦理道德传统教学要求:1、了解中国古代伦理文化的发展历程、基本内容和特点。

中国传统文化的概论第三套习题第三套习题试题一、填空类1.文化是人类______和______的总和。

2.一种将民族成员、民族历史结合起来,不使分散和中断的能力,叫做传统的____。

3.______是人类有意识地利用自然创造出来的景观。

4.中国拥有辽阔国土的原因主要有__________、__________、________、__________,等等。

5.华夏文化圈是以______为精神支柱,以___为图腾;鸟夷文化圈则是以______为精神支柱,以___为图腾。

6.中国文化的开放性,在汉以前主要表现在__________上,汉以后,则表现在__________上。

7.______是宗族对中国古代政治的影响。

8.古近代世界的政体主要有三种形式, 即____政体、____政体和____政体。

9.中国古代政治体制从秦代开始,进入______时期。

10.中国第一部哲学著作是____。

11.无论是中国还是古希腊,在哲学的兴起期,已经开始接触到自然、人、和思维的形式问题,初步形成______、______、______三大哲学领域。

12.中国著名的人性论有孟子的________,荀子的____和董仲舒的_______。

13.社会论是_______________________。

(哲)14.依照中国传统观念,相对的双方中,有一方起____作用,其与另一方只是____关系,而不是起____对方的作用。

15.春秋战国诸子百家中,儒家和____在当时最著名,被时人称为“____”16.中国古代较为全面概括系统思想的观念是“____”17.人为宗教有“三宝”,即____、____和______。

18. ______是指专门展开史学批评和史学理论研究的一种史书体裁。

19学案体史籍是_____________________A、罪感文化B、乐感文化C、主导文化D、从属文化9.把世界本原当作哲学问题进行系统讨论的第一人是____。

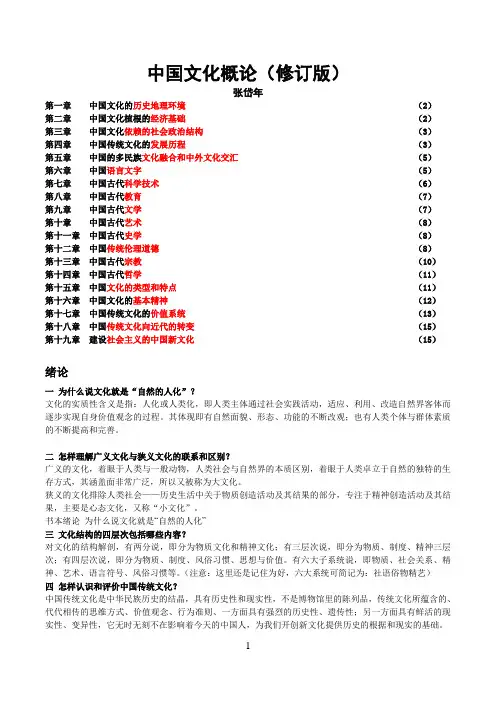

中国文化概论(修订版)张岱年第一章中国文化的历史地理环境(2)第二章中国文化植根的经济基础(2)第三章中国文化依赖的社会政治结构(3)第四章中国传统文化的发展历程(3)第五章中国的多民族文化融合和中外文化交汇(5)第六章中国语言文字(5)第七章中国古代科学技术(6)第八章中国古代教育(7)第九章中国古代文学(7)第十章中国古代艺术(8)第十一章中国古代史学(8)第十二章中国传统伦理道德(8)第十三章中国古代宗教(10)第十四章中国古代哲学(11)第十五章中国文化的类型和特点(11)第十六章中国文化的基本精神(12)第十七章中国传统文化的价值系统(13)第十八章中国传统文化向近代的转变(15)第十九章建设社会主义的中国新文化(15)绪论一为什么说文化就是“自然的人化”?文化的实质性含义是指:人化或人类化,即人类主体通过社会实践活动,适应、利用、改造自然界客体而逐步实现自身价值观念的过程。

其体现即有自然面貌、形态、功能的不断改观;也有人类个体与群体素质的不断提高和完善。

二怎样理解广义文化与狭义文化的联系和区别?广义的文化,着眼于人类与一般动物,人类社会与自然界的本质区别,着眼于人类卓立于自然的独特的生存方式,其涵盖面非常广泛,所以又被称为大文化。

狭义的文化排除人类社会——历史生活中关于物质创造活动及其结果的部分,专注于精神创造活动及其结果,主要是心态文化,又称“小文化”。

书本绪论为什么说文化就是“自然的人化”三文化结构的四层次包括哪些内容?对文化的结构解剖,有两分说,即分为物质文化和精神文化;有三层次说,即分为物质、制度、精神三层次;有四层次说,即分为物质、制度、风俗习惯、思想与价值。

有六大子系统说,即物质、社会关系、精神、艺术、语言符号、风俗习惯等。

(注意:这里还是记住为好,六大系统可简记为:社语俗物精艺)四怎样认识和评价中国传统文化?中国传统文化是中华民族历史的结晶,具有历史性和现实性,不是博物馆里的陈列品,传统文化所蕴含的、代代相传的思维方式、价值观念、行为准则、一方面具有强烈的历史性、遗传性;另一方面具有鲜活的现实性、变异性,它无时无刻不在影响着今天的中国人,为我们开创新文化提供历史的根据和现实的基础。

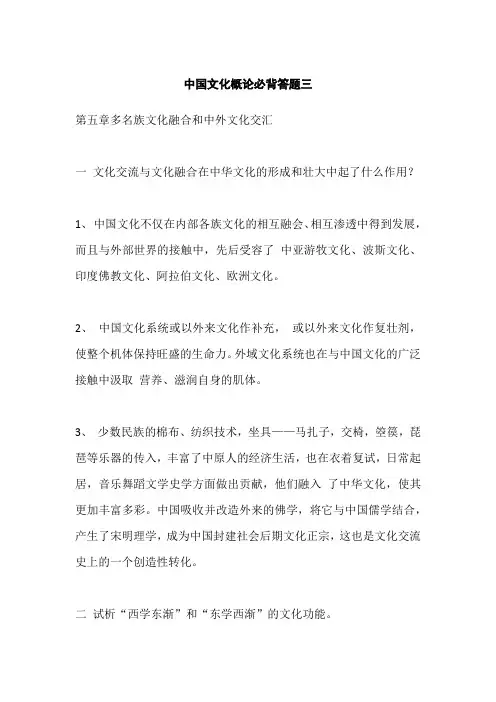

中国文化概论必背答题三第五章多名族文化融合和中外文化交汇一文化交流与文化融合在中华文化的形成和壮大中起了什么作用?1、中国文化不仅在内部各族文化的相互融会、相互渗透中得到发展,而且与外部世界的接触中,先后受容了中亚游牧文化、波斯文化、印度佛教文化、阿拉伯文化、欧洲文化。

2、中国文化系统或以外来文化作补充,或以外来文化作复壮剂,使整个机体保持旺盛的生命力。

外域文化系统也在与中国文化的广泛接触中汲取营养、滋润自身的肌体。

3、少数民族的棉布、纺织技术,坐具——马扎子,交椅,箜篌,琵琶等乐器的传入,丰富了中原人的经济生活,也在衣着复试,日常起居,音乐舞蹈文学史学方面做出贡献,他们融入了中华文化,使其更加丰富多彩。

中国吸收并改造外来的佛学,将它与中国儒学结合,产生了宋明理学,成为中国封建社会后期文化正宗,这也是文化交流史上的一个创造性转化。

二试析“西学东渐”和“东学西渐”的文化功能。

1、一种文化既有其民族性,又有时代性。

一个民族自己创造文化,并不断发展,成为传统文化,这是文化的民族性。

一个民族创造了文化,同时在发展过程中它又必然接受别的民族的文化,通过优秀文化传统和其他民族文化融合,可以说使自身文化保持旺盛的生命力,又可对东其他民族的文化进程。

2、西学东渐使之明朝末年,西方学术思想向中国传播的历史进程。

这段时期以来,来华西人,出洋华人,书籍以及新式教育为媒介,以香港为通商口岸,西方哲学、医学、数学、天文学、经济、政治、艺术等大量涌入中国,对中国学术思想、政治、经济都产生了重大的影响,促进了中国科学文化的交流。

明朝万历年间,随着耶稣传教士的到来,对中国学术思想有所触动,此时的西方科学技术开始迅速发展,中国这时的科技发展已经非常缓慢,大大落后于同时期的欧洲。

传教士在传播基督教的同时,也传入了大量的科学技术。

当时一些士大夫以及皇帝接受了科学技术,但是思想上没受到影响。

3、同时,明末清初产生的东学西渐,在东西文化史上从未中断,传递出独有的文化之光。

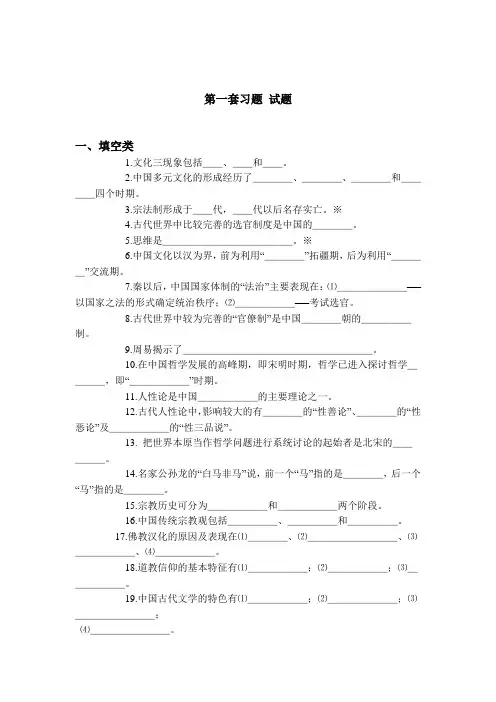

第一套习题试题一、填空类1.文化三现象包括__、__和__。

2.中国多元文化的形成经历了____、____、____和____四个时期。

3.宗法制形成于__代,__代以后名存实亡。

※4.古代世界中比较完善的选官制度是中国的____。

5.思维是_____________。

※6.中国文化以汉为界,前为利用“____”拓疆期,后为利用“____”交流期。

7.秦以后,中国国家体制的“法治”主要表现在:⑴_______──以国家之法的形式确定统治秩序;⑵______──考试选官。

8.古代世界中较为完善的“官僚制”是中国____朝的_____制。

9.周易揭示了___________________。

10.在中国哲学发展的高峰期,即宋明时期,哲学已进入探讨哲学____,即“______”时期。

11.人性论是中国______的主要理论之一。

12.古代人性论中,影响较大的有____的“性善论”、____的“性恶论”及______的“性三品说”。

13. 把世界本原当作哲学问题进行系统讨论的起始者是北宋的_____。

14.名家公孙龙的“白马非马”说,前一个“马”指的是____,后一个“马”指的是____。

15.宗教历史可分为______和______两个阶段。

16.中国传统宗教观包括_____、_____和_____。

17.佛教汉化的原因及表现在⑴____、⑵_________、⑶______、⑷______。

18.道教信仰的基本特征有⑴______;⑵______;⑶______。

19.中国古代文学的特色有⑴______;⑵_______;⑶________;⑷________。

20.中国文学的意境有两大构成要素,一是____,一是___。

21.中国古代史学有以下特点:⑴______;⑵______;⑶__________;⑷___________;⑸____________。

22.艺术作品和心灵之间存在共鸣和感应的关系,叫做_____。

《中国传统文化概论》名词解释文化:指人类主体通过各种有意识、有目的的实践活动,实现的对于自然和社会客体的适应、利用和改造。

(人类在历史进程中的一切活动)。

广义:人类通过实践活动在利用、适应、改造自然和社会客体过程中所创造的物质和精神成果的总和。

狭义:特指精神创造领域的文化现象。

中国文化:是指中华民族及其祖先在自己脚下这片土地上创造出来并且传播到世界各地的文化总和。

一是中国文化是一个历史的、发展的概念。

二是,中国文化根深叶茂,有着异乎寻常的文化渊源。

中国传统文化:在长期的历史发展过程中形成和发展起来的,保留在中华民族中间具有稳定形态的中国文化,包括思想观念、思维方式、价值取向、道德情操、生活方式、礼仪制度、风俗习惯、宗教信仰、文学艺术、教育科技。

科举制度科举制度是历代王朝通过考试选拔官吏的一种制度。

把选官和教育相结合。

是一种社会智商、能力的培养、选拔、使用的社会性管理制度。

科举制有隋朝创立,完备兴盛于唐朝,衰落于明清。

民俗民俗是民间的风俗习惯。

民俗体现的是一个民族的生产方式、生活习惯、思维类型和价值观念等物质层面和精神层面的所有内容。

体现在衣饰、饮食、节庆和婚姻家庭方面的民俗文化。

一.文化和中国传统文化1.文化的特征(1)同一性(2)时代性(3)民族性(4)地域性二.中国传统文化形成的源流和环境(一)中国传统文化产生的自然地理环境1.多态的地形、地貌2.多样的气候环境3.辽阔的地域4.多民族的融合(1).文化的多样性与多元一体格局(2)中国传统文化的相交融(一枝独秀、自成一体、具有很长的生命力(二)中国传统文化产生的社会政治环境1.社会政治环境特征(1)家国同构的社会结构(2)君主专制的政治制度(3)宗法制为基础的社会组织2.中国古代的政治制度宗法制度宗法:宗族之法,是宗族内部以血缘关系为基础,标榜尊崇共同的祖先,区分尊卑长幼,规定继承秩序,确定宗族成员不同的权利和义务的法则。

宗法制度系由氏族社会的父权家长制演变而来。

第4章中国传统文化的发展历程4.1 复习笔记【知识框架】【考点归纳】考点一:上古——中国文化的发生中国人起源原始物质文化上古——中国文化的发生原始观念文化原始社会组织上古文化分布殷商神本文化殷商西周——从神本走向人本周人的文化维新春秋战国的社会状况春秋战国的文化背景春秋战国——中国文化的“轴心时代”百家兴起及其学派特征华夏族的最终形成秦朝中秦汉——一统帝国与文化一统国汉朝传玄学的兴起统魏晋南北朝——乱世中的文化多元走向道教创制与佛教传入文儒、玄、佛、道的冲突激荡化文化背景的隋唐——隆盛时代文化气派发艺术成就展概述历理学的建构程两宋——内省、精致趋向与市井文化勃兴士大夫文化市民文化教育和科学成就游牧文化与农耕文化辽夏金元——游牧文化与农耕文化的冲突与融会元杂剧及其文化意义中外文化交流文化背景文化专制明清——沉暮与开新早期启蒙思潮古典文化西学东渐及其中断1.中国人起源文化的实质性含义是“人化”或“人类化”。

中国文化起源与中国人起源实质上是联系在一起的。

表4-1 中国人与中国文化2.原始物质文化表4-2 原始物质文化3.原始观念文化表4-3 原始观念文化4.原始社会组织人在世界中的关系有人与自然的关系和社会内人与人的关系两种。

在上古时代,人与人之间的相互关系主要表现为男女通婚关系,以及由此关系制约的氏族关系。

其组织形式有原始群、家族、氏族、部落、部落联盟等。

表4-4 原始社会组织5.上古文化分布表4-5 上古文化分布考点二:殷商西周——从神本走向人本1.殷商神本文化以尊神重鬼为特色的殷商文化,是人类思维水平处于蒙昧阶段的产物。

表4-6 殷商神本文化2.周人的文化维新表4-7 周人的文化维新。

《传统文化概论》课程笔记绪论一、什么是文化1.文化定义:文化是人类社会特有的现象,包括物质文化和精神文化两个方面。

物质文化是指人类创造的物质产品和物质环境,如建筑、器物等;精神文化是指人类的思想观念、价值观、艺术、宗教等。

2.文化结构:文化结构可以从文化元素、文化集丛、文化模式和文化区域四个层次来理解。

文化元素是最基本的文化单位,如语言、风俗、信仰等;文化集丛是相互关联的文化元素的集合;文化模式是特定社会共同遵守的行为规范和价值观;文化区域是具有共同文化特征的地理范围。

3.文化分类:文化的分类可以根据不同的标准进行,如生产方式和生活方式、民族和地域等。

常见的文化分类有:农耕文化、游牧文化、海洋文化、城市文化等。

二、什么是中国传统文化1.中国文化:中国文化是中华民族在长期历史发展过程中创造的,包括思想、道德、艺术、科技、教育、风俗等各个方面。

2.中国传统文化:中国传统文化是中国文化的核心和灵魂,是中华民族的精神支柱。

它强调天人合一、以人为本、刚健有为、自强不息、厚德载物、中庸尚和等价值观念,对中华民族的发展和进步产生了深远的影响。

三、中国传统文化的历史发展1.地理环境:中国传统文化是在特定的地理环境、经济基础和社会政治环境中产生和发展的。

地理环境对中国传统文化的影响主要体现在农业生产和生活方式上。

2.经济基础:经济基础主要体现在农耕文化和游牧文化的冲突与融合上。

中国古代的早期农耕文化为传统文化的形成奠定了基础;“三代”以来农耕文明与牧业文明的分野促进了文化的交流与融合。

3.创造主体:创造主体主要体现在华夏族和四夷的交流与融合上。

远古文化族团分布、华夏与四夷的分立及其重新组合、秦汉以来中华民族的发展历程,共同塑造了中国传统文化的多元性。

4.社会政治环境:社会政治环境主要体现在中国国家的形成和古代政治制度上。

中国国家的形成及其发展、中国古代的政治制度,都对中国传统文化产生了深远影响。

四、中国传统文化的特点1.历史悠久:中国传统文化具有悠久的历史,可以追溯到远古时期。