科学技术的社会运行

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:1

专题四、马克思主义科学技术社会论一、科学技术与社会发展二、科学技术的社会建制三、科学技术的社会运行一、科学技术与社会发展1、科学技术与社会变迁2、科学技术与经济转型3、科学技术与人类发展科学技术与社会变迁1、马克思科学技术社会功能观:科学技术是社会发展的动力①科学是“知识”的生产力②马克思高度赞誉中国的三大发明③马克思认为科学技术有助于实现人的全面发展2、现代科学技术革命与社会变革(1)在生产力方面,从手工化、机械化、电气化、自动化、走向信息化和智能化。

(2)生产关系方面:(3)生活方式方面:科学技术与经济转型1、科学技术是第一生产力2、科学技术对生产力各要素的作用劳动者劳动工具劳动对象3、现代科学技术革命引发经济转型产业结构升级经济形式发生变化:信息经济、知识经济、网络经济、生物经济经济增长方式出现转变科技革命科学技术与人类发展马克思的技术异化理论法兰克福学派的科学技术批判理论生态马克思主义的技术、环境与社会批判理论马克思的技术异化理论1、充分肯定技术在社会中,特别是资本主义社会中的作用。

2、马克思看到了技术作为异己力量对人的奴役。

3、马克思认为技术异化的根源是技术的资本主义应用。

就机器使肌肉力成为多余的东西来说,机器使“男劳动力贬值了”,把妇女和儿童抛进了野蛮的劳动中。

“人为的高温,充满原料碎屑的空气,震耳欲聋的喧嚣等,都同样地损害人的一切感官,更不用说在密集的机器中所冒的生命的危险了”。

在机器化工厂中,工人总是逃脱不了低工资、饥饿和悲惨的命运,即机器使工人与产品财富和自然的疏离更加严重。

马克思没有把技术本身当做罪恶之源,认为资本主义的生产关系是技术异化现象得以产生的社会历史根源。

“因为机器就其本身来说缩短劳动时间,而它的资本主义应用延长工作日;因为机器本身减轻劳动,而它的资本主义应用提高劳动强度”。

法兰克福学派的科学技术社会批判理论法兰克福学派是隶属于西方马克思主义思潮的一个最著名、流行最广和影响最大的学术流派。

第12章科学技术的社会运行12.1 复习笔记一、科学共同体及其社会规范1.社会中的科学共同体(1)科学共同体的含义①像其他社会活动一样,科学活动必然涉及主体、客体及工具三种要素。

应该首先关注科学活动的主体——由科学家组成的科学共同体。

②科学共同体是英国科学家和科学哲学家M.波兰尼于1942年首先提出的概念,用以指科学家群体。

科学共同体更多地是指一种关系共同体(有时也用于指地域的科学家群体)。

在科学社会学中,科学共同体的概念首先突破了地域的限制,而强调科学家群体所具有的共同信念、共同价值、共同规范,以区别于一般社会群体和社会组织。

③科学共同体含有两层意义a.整个的科学界,用于考察其外在关系。

b.部分科学家组成的各种集团,用于考察科学界的内部结构。

④现实中科学共同体的形式多种多样,学者们对此进行了大量研究a.R.怀特莱认为,科学本质上是一种职业组织;科学共同体首先是荣誉组织,又是雇佣组织。

学派是科学共同体的一种重要形式,它是科学活动中合作研究的独特共同体。

b.1980年康斯坦还首先提出了技术共同体和技术范式的概念,并被意大利技术经济学家多西进行了发展,科学共同体扩展成更广泛的科技共同体。

c.普赖斯及社会学家克兰还发现了“无形学院”这种非正式的科学共同体,它们是科学家通过直接交谈、通信等个人联系方式进行非正式交流而形成的。

(2)构成科学精神气质的社会规范①社会规范的含义拓展确证无误的知识,是科学共同体进行科学活动的基本社会目标。

实现这个目标,科学共同体必须服从特定的行为规范。

这些规范分为认识规范和社会规范两类:科学认识规范多指一般方法论约定,科学社会规范则是科学共同体活动的社会行为准则,支配着所有从事科学活动的人。

②四类制度性必须的规范1942年,默顿发表了一篇后被定名为“科学界的规范结构”的论文,提出四类制度性必须的规范——普遍主义、公有主义、无私利性、有条理的怀疑主义——构成了现代科学的精神气质。

科学技术的社会运行马克思,最高意义上的革命力量,深刻揭示了科技与社会关系的本质。

本篇:从社会角度,阐明科学技术的社会运行、社会建制、科学技术与社会发展的关系等问题,最后探讨科学技术进步在中国现代化建设中的作用。

第十一章科学技术的社会运行把科学技术作为一个整体,讨论它如何在社会大系统中运行,阐明它运行的特点与机制,并从宏观角度探讨科学技术社会运行的规律及其保障。

第一节科学技术社会运行的特点古代、近代与现代,科学技术的社会运行状况有很大的不同。

古代,少数人的兴趣和爱好,和社会的关系远。

第一次工业革命时期,汇聚,并进入生产过程,成为一种生产力;第二次工业革命后,科学研究与技术开发开始结合,形成科学技术转化为生产力的基本过程,从根本上改变了人类生产方式。

20世纪,科学与技术直接和社会的各个方面融合,科学、技术与社会一体化,科学技术成为极其重要的社会实践活动,国家提升经济实力和综合国力的决定因素。

以“研究与发展”为基础的科学技术业成为国家的战略目标和战略产业。

现代科学技术的社会运行呈现下面一些特点:一、科学技术一体化科学技术一体化—科学的技术化和技术的科学化,是现代科学技术发展的鲜明特征。

1、科学的技术化,两个方面含义:—在科学活动中包含着技术活动;—科学研究应用技术手段和工具,科研的重大进展依赖于实验技术上的突破。

早期科学:直观、猜测和思辨探索自然,近代科学:借助实验进行探索,离不开实验技术手段。

工业革命后:尤其是新型动力机如电机的广泛使用,进一步加强了科与技结合。

现代,科学研究进入微观、宇观层次,前沿基础科学理论的突破需要复杂的仪器设备和实验装置等高技术手段的支持。

2、技术的科学化,两方面含义:—已有技术经验知识借助科学理论指导形成系统技术知识体系,上升到技术科学;—技术进步以科学发展为先导,技术的重要发明通常直接来自基础科学研究的成果。

越是高技术,包含的科学知识密集程度也越高。

此外,科学研究领域交叉、理论方法的移植,边缘性、横断性、综合性学科大量涌现,科学自身日益整体化;技术开发领域的交叉、融合,技术自身日益综合化。

现代科学技术社会运行的新特点1. 科技深度融合助力产业升级随着科技的快速发展,不同行业之间的融合越来越紧密,在工业、医疗、农业等领域中已经有了很多成功的案例。

比如,智能化制造业中的机器人技术、物联网技术、人工智能技术等,不仅提高了企业的生产效率,也优化了产品品质和安全性。

在医疗领域,基因编辑技术、人工智能诊疗技术等的应用,大大提高了医疗诊断的准确性和治疗效果。

而在农业领域,物联网技术、无人机技术等的应用,则为农业生产带来了革命性的变化。

2. 全球化加速科技创新现在的科技创新已经不再局限于地域和国界。

全球化的交流和合作,为科技创新提供了更多的机会和平台。

各国科学家可以在共同的课题下进行合作,及时分享知识和技术,加速创新和发现。

一些大型国际性科研项目,如欧洲核子研究中心(CERN)、国际空间站、人类基因组计划等,都是多国共同合作的成果。

3. Big Data时代信息爆炸随着信息技术的飞速发展,我们现在生活在一个Big Data的时代,可以获得比以往更多、更及时的信息。

但是,信息的过载也给我们带来了很多挑战,如如何识别和消化大量信息,避免信息泛滥和滥用等问题。

此外,随着AI技术的发展,人工智能已经逐渐成为数据分析和决策的基础,如何保护个人隐私和数据安全也成为了一个重要的话题。

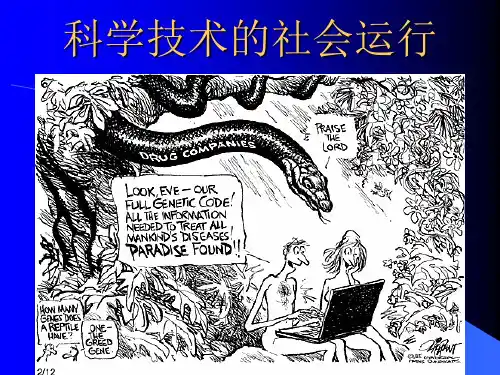

4. 科技创新要面对的伦理道德问题科技创新虽然为我们带来了很多便利和福利,但同时也涉及到一些伦理道德问题。

如基因编辑技术、人工智能、大数据等的发展,都会伴随着对个人隐私、人类尊严等问题的讨论和思考。

在进行科技创新时,我们需要思考技术的可持续性与社会发展的可持续性之间的平衡问题,做出有利于全人类的决策。

5. 数字化转型赋能社会数字化转型是现代社会的发展趋势,无论是企业、政府还是民生领域,都希望通过数字化手段实现高效便捷的协作和管理。

移动支付、在线医疗和教育、智能化家居等领域数字化转型的创新案例层出不穷。

数字化转型为社会衍生出了很多新的职业和工作机会,也为人们提供了更多的自我创造和实现的机会。

马克思主义科技社会论马克思主义科学技术社会论是基于马克思、恩格斯的科学技术思想,对科学技术与社会关系的总的概括和进一步发展。

科学技术社会功能观、科学技术伦理观、科学技术运行观、科学技术文化观等构成了马克思主义科学技术社会论的核心内容。

一、科学技术与社会发展科学技术是历史发展的火车头,改变了社会历史进程,造就了新的社会形态,推动了生产力内部各要素的变革,引发了产业结构的调整、经济形式的变化和经济增长方式的转变,造就了经济转型,产生了技术异化现象,需要对异化的资本主义制度展开批判,更好地发挥科学技术的社会功能。

☐(一)、科学技术与社会变迁☐ 1.马克思论科学技术辩证的社会功能观一、科学技术与社会发展(一)、科学技术与社会变迁☐ 2.现代科学技术革命与社会形态变革☐现代科学技术革命是与社会形态的变革紧密联系在一起的。

☐(1)生产力方面,从手工化、机械化、电气化、自动化 走向信息化和智能化。

☐(2)生产关系方面,促进资本主义生产关系的再调整,多种所有制形式并存,各种社会阶层如寄生阶层、蓝领阶层、中产阶层等开始出一、科学技术与社会发展(二)、科学技术与人类发展☐ 1.马克思劳动和技术异化理论☐马克思一方面充分肯定了技术在社会中,特别是在资本主义社会发展中发挥的巨大作用,另一方面也揭示了在资本主义条件下技术的运用所产生的异化现象。

马克思对技术异化现象的批判,把对技术的人本主义批判和生态批判,同对资本主义制度的社会批判有机地结合起来。

这既不是技术决定论的,也不是社会决定论的。

一、科学技术与社会发展(二)、科学技术与人类发展☐ 2.法兰克福学派科学技术社会批判理论☐西方马克思主义发扬马克思的反资本主义精神,对现代科学技术革命和现代社会进行了反思,提出了许多有价值的见解。

法兰克福学派认为,现代科学技术革命在发挥正面社会作用的同时,使人变成商品的奴隶、消费的奴隶,发达资本主义社会既是“富裕社会”,又是“病态社会”,造成了畸型的、“单向度”的人,现代科学技术不是价值一、科学技术与社会发展(二)、科学技术与人类发展☐ 3.生态马克思主义的技术、环境与社会批判理论☐生态马克思主义对技术与环境之间的关系作了深刻探讨。

一.科学技术社会运行的特点

1.科学技术与生产的一体化

(1)科学的技术化和技术的科学化。

科学日益技术化,它的发展有赖于现代技术的最新发明,技术科学化与科学技术化已经成为现代科学技术的一大特征,在科学活动中心包含着大量的技术科学研究,技术发展研究和技术应用研究科学研究需要应用技术手段和工具,科学研究的重大进展依赖于实验技术上的突破,科学-技术-生产”的体系结构。

技术的科学化,已有的技术科学经验知识借助科学理论指导而形成的技术知识体系,并上升到技术科学,技术进步以科学发展为先导,技术上的重要发明通常直接来自基础科学研究的成果。

由此可以清楚地看到现代科学和技术在发展中彼此紧密相依的这个特点

(2)“科学-技术-生产”的体系结构。

科学、技术、生产者三大部类相辅相成,协同发展,不可偏废一方,技术是科学转化为现实生产力的中间环节,“科学—技术—生产”一体化表明了科技成果的应用转化周期不断缩短,技术更新换代不断加快,提出了对研发投入的更高要求、对相应的三位一体的复合人才的迫切需要以及适应三位一体整体发展的形势和场合

2.科学技术社会化

越来越多的跨学科、综合性大课题的出现,需要大规模的合作,需要跨国公司、甚至跨国的协作,项目经费巨大,仪器设备复杂,情报资料众多,科学技术日益社会化、国家化甚至国际化,进入大科学时期-依照现代工业的形式组织起来并加以管理的科学.

3.科学技术业成为国家的战略产业,

国家层次上对科学技术的社会运行过程即科学技术知识的产生、交流、传播与应用过程的体制化 ;在国家的总体规划下,科学技术的社会运行中各有关部门相互作用而形成的推动创新的网络 ,由一系列资助或从事R&D活动并将其成果转化为商品,以及推动和影响新技术扩散的机构和组织组成的一个不可分割的整体

二.科学技术社会运行的不平衡性

1区域(空间)运行的不平衡性

不同时期一些国家和地区会成为科学活动中心,随着社会经济的发展,科学中心会不断转移,这些中心转移又促进科学与技术的发展.科学技术社会运行的不平衡性是从整体水平上说的相对落后的国家和地区仍然可以有重要的科学成就,同重视基础研究并注意选择突破方向及适当转移研究重点等有密切关系

2过程(时间)运行的不平衡性

恩格斯早已指出:科学的发展同前一代人遗留下来的知识量成正比.提出众多领域的各种科学指标都在其成倍增长的周期,体现科学发展的加速规律,即科学的指数增长规律

3科学发展的不平衡性

4技术发展的不平衡性

三、科学技术社会运行的社会障

建立保障研发活动社会运行的机制;建立保障科学技术发展的决策机构;建立适应市场经济的科学技术体制。