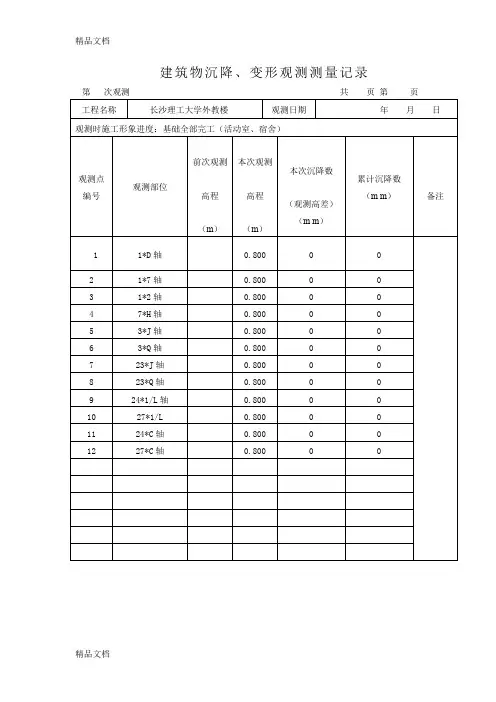

沉降(变形)观测记录

- 格式:xls

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:1

建筑物沉降观测测量记录的基本要求9.8.1建筑物沉降观测测量记录的基本要求和内容应符合下列要求:⏹ 1 高耸构筑物、高层建筑、大型公共建筑、重要工业厂房及在软弱地基上建造的建筑物,采用锚杆静压桩进行地基处理或基础托换的新建或改建建(构)筑物,现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 5007规定应进行变形观测的建筑物,以及设计有要求的建筑物,均应进行沉降观测,并应按单位工程提供沉降观测记录;⏹ 2 沉降观测的每一个区域,必须有足够的水准点,不得少于3个;水准点布设应坚固稳定,应设置在基岩上或设在压缩性较低的土层上,应避开沉降和振动影响的范围,与被观测的建筑物和构筑物的距离宜为30m~50m;水准点埋设必须在基坑施工前15d完成,水准点应定期核对;⏹ 3 沉降观测点的布设应符合下列规定:1)应能够反映建筑物、构筑物变形特征和变形明显的部位;2)标志应稳固、明显,结构合理,不应影响建(构)筑物的美观和使用;3)点位应避开障碍物,且应便于观测和长期保存。

⏹ 4 沉降观测点应按设计图纸埋设,并应符合下列规定:1)观测点的数量不宜少于6个点,建筑物四角或沿外墙每隔10m~15m或每隔2~3根柱子处;2)变形缝和防震缝的两侧,新旧建筑物或高低建筑物以及纵横墙的交接处;3)人工地基和天然地基的接壤处;不同结构的分界处;4)烟囱、水塔和大型储藏罐等高耸构筑物基础轴线的对称部位,每一构筑物不得少于4个点。

⏹ 5 沉降观测测量仪器应在检定有效期内使用,观察时应使用固定的测量工具和测量人员,观测前应严格校验仪器,每次观测均须采用环形闭合法或往返闭合法进行检查,同一观测点的两次观测之差不得大于1mm,采用二等水准测量应符合±0.5mm的要求;⏹ 6 测量精度宜采用二等水准测量;视线长度宜为20m~30m,视线高度不宜低于0.3m,前后视距应基本相等;前后视观测应使用同一水准尺,前视各点观测完毕后,应回视后视点,最后应闭合于水准点上;⏹7 沉降观测周期和时间应根据设计要求、工程进度、基础荷载的增加以及意外情况等因素而定,第一次观测应在观测点安设稳固后及时进行,且应符合下列规定:1)建筑物主体施工阶段的观测应随施工进度及时进行,一般建筑可在基础完工后或地下室完工后开始观测,大型、高层建筑可在基础垫层或基础底部完成后开始观测;2)观测次数与间隔时间应视地基与加荷情况而定;民用建筑可每加1~2层观测一次;工业建筑可按不同施工阶段分别进行观测,若建筑物均匀增高,应至少增加荷载的25%、50%、75%和100%时各测1次;烟囱等构筑物每增加15m观测1次;采用锚杆静压桩在压桩前、后应各观测1次;3)施工过程中如暂时停工时间较长,在停工时复工前应各观测1次,停工期间,可据实际情况每隔2~3个月观测1次,整个施工期间的观测不得少于4次;4)在观测过程中,如有基础附近地面荷载突然增减、基础四周大量积水、长时间连续降雨等情况,均应增加观测次数;当建筑物突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝时,应增加观测次数,做好记录;5)建筑使用阶段的观测次数,应按设计要求,或视地基土类型和沉降速度大小确定;⏹8 沉降观测应作好记录,并及时整理和妥善保管记录,观测工作结束后,应提交下列成果:1)沉降观测记录;2)沉降观测点位分布图及各周期沉降展开图;3)建筑物沉降曲线图和沉降观测分析记录。

建筑物沉降观测记录一、引言建筑物沉降是指由于地下土壤的压缩或沉积、荷载作用等原因,建筑物在竖直方向上发生下沉变形。

沉降是建筑物工程中一个重要的技术问题,特别是对于高层建筑和重要设施,沉降观测是必不可少的工作。

本文将对建筑物进行沉降观测并进行记录和分析。

二、沉降观测设备和方法1.观测设备本次沉降观测使用的设备包括测沉点、测墩、水准仪、测斜仪等。

其中,测沉点用于测量建筑物的沉降情况,测墩用于测量地表的沉降情况,水准仪用于测量建筑物的高程变化,测斜仪用于测量建筑物倾斜情况。

2.观测方法沉降观测分为两个阶段进行。

第一阶段是基准期观测,即在建筑物完工后,对建筑物进行首次观测,确定建筑物的初始沉降情况。

第二阶段是日常观测,即在建筑物使用期间,定期对建筑物进行观测,监测沉降的变化情况。

三、观测数据记录与分析1.基准期观测数据在基准期观测中,我们选取了不同位置的测沉点和测墩进行观测。

观测周期为每个月一次,观测时间为1年。

观测数据如下表所示:观测点,观测时间(月),沉降值(mm)--------,----------------,--------------A,0,0B,0,0C,0,0D,0,0E,0,0注:观测点A、B、C、D、E分别代表不同的测沉点。

通过对基准期观测数据的分析,我们可以得出以下结论:a)建筑物在基准期观测范围内未出现明显的沉降情况,表明建筑物在初始阶段的沉降较小。

2.日常观测数据在日常观测中,我们每季度对建筑物进行一次观测,观测数据如下表所示:观测点,观测时间(季度),沉降值(mm)--------,------------------,--------------A,1,2B,1,1C,1,3D,1,2E,1,1A,2,4B,2,3C,2,6D,2,5E,2,3A,3,6B,3,5C,3,9D,3,8E,3,6注:观测点A、B、C、D、E分别代表不同的测沉点。

通过对日常观测数据的分析,我们可以得出以下结论:a)在建筑物使用过程中,观测点A、B、C、D、E均出现了不同程度的沉降现象,说明建筑物在使用过程中发生了沉降;b) 观测点C的沉降值最大,达到9mm,说明该处土壤的沉降较明显;c)建筑物沉降值的变化趋势并不平稳,分析其原因可能与土壤的压缩特性和荷载作用有关。

建筑物沉降变形观测测量记录范本

建筑物沉降变形观测测量记录范本应由本人根据自身实际情况书写,以下仅供参考,请您根据自身实际情况撰写。

建筑物沉降变形观测测量记录范本

一、概述

本记录范本适用于建筑物沉降变形观测测量工作,旨在规范观测过程,提高观测精度,确保建筑物安全。

二、观测点设置

1. 观测点数量:根据建筑物规模、地质条件等因素综合考虑,合理设置观测点数量。

2. 观测点位置:选择能反映建筑物沉降变形的关键部位,如建筑角点、承重柱、沉降缝等。

3. 标记与编号:对每个观测点进行统一编号,并做好明显标记,便于后续观测记录。

三、观测方法与精度要求

1. 观测方法:采用水准测量法或其他适宜的观测方法进行沉降变形观测。

2. 精度要求:按照相关规范要求,确定观测精度等级,确保观测数据准确可靠。

四、观测周期与频次

1. 观测周期:根据建筑物施工进度、地质条件等因素综合考虑,合理确定观测周期。

2. 观测频次:在关键施工阶段或出现异常情况时,适当增加观测频次,确保建筑物安全。

五、数据处理与成果分析

1. 数据处理:对观测数据进行整理、计算和分析,得出各观测点的沉降量、沉降速率等指标。

2. 成果分析:根据数据处理结果,对建筑物沉降变形情况进行分析评估,提出相应的安全预警或处理措施。

六、其他注意事项

1. 观测人员应具备相应的专业知识和技能,熟悉相关规范和操作流程。

2. 观测过程中应保持记录的完整性和准确性,及时整理和分析数据。

3. 在观测过程中如发现异常情况,应及时向相关部门报告并采取相应措施。

建筑物沉降观测记录偏心距1. 引言建筑物沉降观测是建筑工程中的重要环节,用于监测建筑物在使用过程中的沉降情况。

其中,偏心距是一个重要的观测参数,用于描述建筑物在垂直方向上的位移情况。

本文将详细介绍建筑物沉降观测记录中的偏心距,包括定义、计算方法、影响因素等内容。

2. 偏心距的定义偏心距是指结构体系中任意截面形心与某一参考点之间的水平距离。

在建筑物沉降观测中,一般选择地基顶面作为参考点,因为地基顶面是建筑物最稳定的部分。

3. 偏心距的计算方法偏心距可以通过以下公式来计算:e = (Mx * y - My * x) / (Mx + My)其中,e表示偏心距,Mx和My分别表示结构体系关于X轴和Y轴的弯矩大小,x 和y分别表示形心相对于参考点的水平坐标。

根据实际情况,可以通过测量结构体系的变形和应力分布来计算偏心距。

通常,可以使用激光测距仪、全站仪等精密仪器进行测量。

4. 偏心距的影响因素建筑物沉降观测记录中的偏心距受多种因素的影响,主要包括以下几个方面:4.1 地基土性质地基土的性质对偏心距有较大影响。

不同类型的土壤具有不同的强度和变形特性,会导致建筑物在沉降过程中产生不同程度的位移。

4.2 结构体系建筑物的结构体系也会对偏心距产生影响。

不同结构形式(如框架结构、剪力墙结构等)在受力方式上存在差异,从而导致偏心距大小不同。

4.3 外部荷载外部荷载是指施加在建筑物上的各种静力荷载和动力荷载。

这些荷载会改变建筑物内部应力分布,进而影响偏心距。

4.4 施工过程建筑物在施工过程中可能存在误差,如基础不平整、结构体系装配不精确等。

这些误差也会对偏心距产生影响。

5. 偏心距的监测与评估建筑物沉降观测中的偏心距需要进行持续监测和评估,以及及时采取措施进行调整和修复。

5.1 监测方法偏心距的监测可以使用激光测距仪、全站仪等精密仪器进行实时测量。

同时,还可以通过对建筑物周围地面和结构体系的变形进行观察,以判断偏心距是否发生变化。

建筑物的变形观测一、建筑物的沉降观测步骤1. 水准点和观测点的设置水准点是沉降观测的基准,它应埋设在沉降影响范围以外,距沉降观测点20~100 m,观测方便,且不受施工影响的地方。

为了相互校核并防止由于某个水准点的高程变动造成差错,一般至少埋设三个水准点。

水准点之间的高差应用DS1 级水准仪、铟瓦水准尺和尺垫,或精密水准测量方法进行测定,将水准点组成闭合水准路线,或进行往返观测,其闭合差不得超过0.5 mm(n 为测站数)。

水准点的高程自国家或城市水准点引测,或者通过假定得到。

沉降观测的主要内容是建筑物的垂直位移监测,建筑沉降观测的首次观测应连续进行两次独立观测,并取观测结果的中数作为变形测量的初始值。

从基准点开始,组成闭合水准路线,按照二等水准观测精度施测,经平差计算后求出各观测点的相对高程,从而计算出沉降点的沉降量。

本项目自始至终都遵循“五定”原则。

“五定”即沉降观测依据的基准点、工作基点和沉降观测点,点位要稳定;所用仪器、设备要稳定;观测人员要稳定;观测时的环境条件基本一致;观测路线、镜位、程序和方法要固定。

以上措施在客观上尽量减少观测误差的不定性,使所测的结果具有统一的趋向性,保证各次复测结果与首次观测的结果可比性更一致,使所观测的沉降量更真实可靠。

观测点的数目和位置应能全面、正确反映建筑物沉降的情况,一般情况下,在民用建筑中,沿房屋四周每隔10~15 m 布置一点。

另外,在房屋转角及沉降缝两侧也应布设观测点。

观测点的埋设要求稳固,通常采用角钢、圆钢或铆钉作为观测点的标志。

2. 观测时间、方法及精度一般在增加荷重前后,如浇灌基础、回填土、安装柱子和厂房屋架、砌筑砖墙、设备安装、设备运转等,都要进行沉降观测。

施工期间,高层建筑物每升高1~2 层或每增加一次载荷,如基础浇灌、安装柱子等,就要观测一次。

3. 仪器设备DSZ1 精密水准仪,铟钢尺。

4. 沉降观测的成果整理沉降观测是一项长期、连续的工作,为了保证观测成果的正性,应尽可能做到“四定”,即固定观测人员、使用固定的水准仪和水准尺、使用固定的水准基点、按固定的实测路线和测站进行。

建筑物沉降观测记录根据设计要求和规范规定,凡需进行沉降观测的工程,应由建设单位委托有资质的测量单位编制观测方案,并进行施工过程中及竣工后的沉降观测工作。

建筑物沉降观测点的布置,应以能全面反映建筑物地基变形特征并结合地质情况及建筑结构特点确定。

点位宜选设在下列位置:1.建筑物的四角、大转角处、沿外墙每隔 10-15m 或每隔2-3 根柱上;2.高低层建筑物、新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧;3.变形缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处、扩填挖方分界处;4.宽度大于等于 15m 或小于15m 而地基复杂以及膨胀土地区建筑物,在承重内墙中部设内墙点;5、邻近堆置重物处、受振动的显著影响的部位及基础下的暗浜(沟)处;6.框架结构建筑物的每个或部分柱基上或沿纵横轴线设点;7.片筏基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位;8.重型设备基础和动力设备基础的四角、基础型式或埋深改变处以及地质条件变化处两侧;9.电视塔、烟囱、水塔、油罐、炼油塔、高炉等高耸建筑物沿周边在与基础轴线相交的对称位置上布点,点数不少于 4 个。

沉降观测的周期和观测时间,可按下列要求并结合具体情况确定:现在有些工程图纸设计要求基础筏板完成后进行第一次观测,拿到图之后一定把这个地方看好。

1.建筑物施工阶段的观测,应随施工进度及时进行。

一般建筑,可在基础完工后或地下室砌完后开始观测,大型、高层建筑,可在基础垫层或基础底部完成后开始观测。

观测次数与间隔时间应视地基与加荷情况而定。

民用建筑每加高 1-5 层(砖混结构每加高一层)应观测一次;工业建筑可按不同施工阶段(如回填基坑、安装柱子和屋架、砌筑墙体、设备安装等)分别进行观测。

不同施工荷载阶段分别进行观测,如建筑物均匀增高,应至少在增加荷载的25%、50%、75%和 100%时各测一次。

施工过程中如暂时停工,在停工时及重新开工时应观测一次。

停工期间,可每隔 2-3 月观测一次。

大坝基础沉降观测记录1. 概述本文档记录了对某大坝基础沉降进行的观测记录。

通过对大坝基础沉降的监测,可以及时发现和评估大坝的变形情况,为工程安全提供依据。

2. 观测背景大坝是一项重要的水利工程,在运行过程中可能会发生沉降。

为了及时了解大坝变形情况,我们进行了连续的基础沉降观测。

3. 观测对象本次观测的对象是某大坝的基础部分。

基础沉降是大坝变形的一个重要指标,通过对基础沉降的观测,可以判断大坝的稳定性和安全性。

4. 观测方法本次观测使用了精密水准仪进行基础沉降的测量。

观测人员按照事先设计的观测路线,对大坝基础的不同点进行高程的测量。

观测时间为每个月的第一个工作日。

5. 观测记录以下是本次观测得到的基础沉降观测数据:6. 结果分析通过对观测数据的分析,我们可以得出以下结论:- 观测点A、B、C的基础沉降呈负值,说明大坝的基础在观测期间有下沉的趋势。

- 观测点A的沉降最为明显,达到了4mm;观测点C的沉降最小,为2mm。

7. 结论与建议根据本次观测结果,我们可以得出以下结论和建议:- 大坝基础存在一定的下沉现象,需要关注大坝的稳定性。

- 建议加强对大坝基础变形的监测,定期进行沉降观测,以及其他相关观测指标的监测。

- 如果基础沉降情况继续恶化,则需要立即采取相应措施,确保大坝的安全运行。

8. 后续工作- 在后续的观测中,我们将继续对大坝基础的沉降进行监测。

- 同时,我们还将对其他相关指标进行观测,以全面了解大坝的变形情况。

- 在观测结束后,我们将对观测数据进行进一步分析,并根据分析结果提出相应的安全措施。

以上为大坝基础沉降观测记录的文档,旨在为工程监测提供参考依据,以保障大坝的安全运行。

基坑沉降观测报告范本【基坑沉降观测报告】XX基坑沉降观测报告一、项目概况:项目名称:基坑位置:监测周期:监测单位:二、观测目的及内容:本次监测的目的是评估基坑挖掘过程中的沉降变形情况,包括地表位移、建筑物沉降等,并提供实时监测数据用于工程控制和风险评估。

观测内容主要包括基坑周边地表水平位移、竖向沉降、沉降速率以及建筑物的垂直沉降等。

三、监测方法:本次监测采用的方法主要包括物测法和仪器监测法。

地表水平位移采用全站仪法进行观测,竖向沉降采用标高尺和测距测角法进行观测,沉降速率采用全站仪定点成果进行分析,建筑物的垂直沉降通过测量建筑物柱子、墙体等关键点的高程变化来评估。

四、观测仪器与设备:地表水平位移观测:全站仪(型号)竖向沉降观测:标高尺、测距仪、测角仪等沉降速率分析:全站仪建筑物垂直沉降:水平仪、测距仪、标高尺等五、观测结果:1. 地表水平位移:观测点1:位移值为X,位移速率为X观测点2:位移值为X,位移速率为X...2. 竖向沉降:观测点1:沉降量为X观测点2:沉降量为X...3. 沉降速率:观测点1:速率为X观测点2:速率为X...4. 建筑物垂直沉降:柱子1:沉降量为X柱子2:沉降量为X...六、分析与评估:根据观测结果进行数据分析和评估,对基坑沉降情况进行评价,包括判断是否存在危险性,提出相应的控制措施和建议。

七、结论与建议:根据观测结果和分析,对基坑沉降情况进行综合评价,提出相应的建议和控制措施,保证工程安全可行。

八、附件:1. 观测数据表格2. 监测仪器校准证书3. 相关监测图纸以上所述即为本次基坑沉降观测报告范本,供参考使用。

具体报告样式和内容可根据实际情况进行调整。

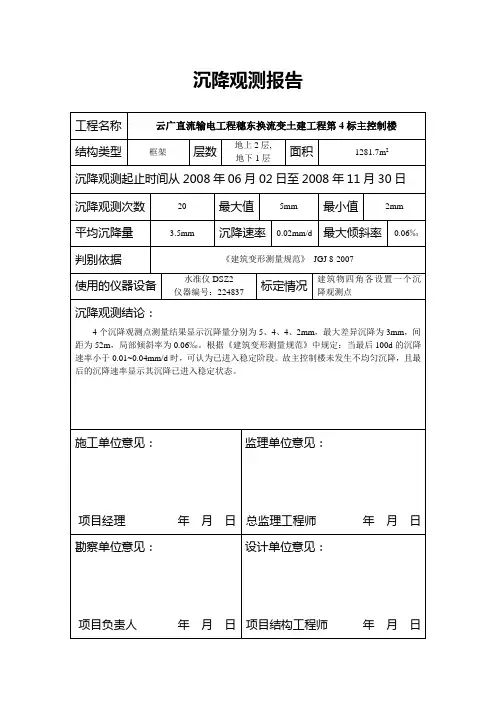

沉降观测报告

根据沉降观测报告,我们进行了以下观测和数据分析:

1. 观测目标:测量某建筑物或工程项目的沉降情况,以评估结构的稳定性和变形情况。

2. 观测方法:采用了传统的测点标注法或者现代的高精度位移传感器来监测建筑物或地下工程的沉降情况。

3. 观测过程:在不同时间点,我们分别进行了多次测量,以获取准确的数据。

观测过程中,需要确保仪器放置的稳定性和准确性,并进行数据记录。

4. 数据分析:通过对观测数据进行分析,我们可以得出以下结论:

- 沉降速率:根据不同时间点的测量结果,我们可以计算出建筑物或工程项目的沉降速率。

这个指标可以用来评估结构的稳定性和地基的质量。

- 沉降差异:通过对不同测点的比较,我们可以发现不同部位的沉降情况是否存在差异。

这有助于分析地质条件和土壤的承载能力。

- 沉降趋势:观测数据还可以显示出建筑物或工程项目的沉降趋势,包括是否存在周期性变化或逐渐加剧的现象。

- 限制条件:观测数据还可以用于评估建筑物或工程项目的沉降限制条件,包括是否超过了设计规范或其他限制值。

5. 结论和建议:根据观测数据的分析结果,我们将提出相应的结论和建议,包括是否需要采取进一步的沉降监测措施,或者是否需要调整建筑物或工程项目的结构设计。

这些都是沉降观测报告中可能包含的内容,具体的报告内容和结论将根据实际情况进行定制。

沉降观测记录1. 引言沉降是指地表或建筑物在一定时间内垂直方向的下沉变形。

沉降观测是一项重要的地质工程测量技术,用于监测地表或建筑物的沉降情况。

通过沉降观测记录,可以了解地下岩土层的物理性质,评估工程的稳定性,预测可能的地质灾害和建筑物的安全性。

本文档将介绍沉降观测记录的基本内容、观测方法和数据分析。

2. 沉降观测记录的内容沉降观测记录包含了以下主要内容:2.1 观测地点和日期记录沉降观测的具体地点和日期,这有助于对不同地点和不同时期的沉降情况进行对比分析。

2.2 观测设备和方法记录使用的沉降观测设备和观测方法。

常用的沉降观测设备包括测量仪器、传感器和数据采集系统。

观测方法可以分为静态观测和动态观测两种,具体选择何种观测方法取决于地质条件和工程要求。

2.3 观测数据详细记录每次沉降观测的测量数据,包括测量时间、沉降量和误差等信息。

测量数据可以以表格形式呈现,便于分析和比较不同观测点之间的沉降变化。

2.4 图表分析通过绘制沉降观测数据的图表,可以更直观地展示沉降的变化趋势和规律。

常用的图表包括线型图、柱状图和趋势图等。

图表分析可以帮助工程师和地质学家更好地理解沉降的程度和速率,评估工程的安全性。

3. 沉降观测方法沉降观测可以通过多种方法进行,具体选用何种方法应根据工程要求和地质条件来决定。

3.1 静态观测方法静态观测方法是通过在观测点上设置测点,在一定时间间隔内对测点进行多次测量,得到沉降数据的变化情况。

常用的静态观测方法包括水准测量、全站仪测量和GNSS测量等。

3.2 动态观测方法动态观测方法是通过使用传感器连续测量地表或建筑物的变形,实时获取沉降数据。

常用的动态观测方法包括激光测距仪、压力传感器和倾斜计等。

4. 沉降观测数据分析沉降观测数据的分析是评估工程稳定性和预测地质灾害的关键步骤。

4.1 基本统计分析通过对沉降观测数据进行基本的统计分析,可以获得平均沉降量、最大沉降量和沉降速率等信息。

这些信息可以作为工程设计和监测的参考依据。

建筑工程建筑物沉降观测测量记录1.引言建筑物沉降是指建筑物地基在使用过程中由于各种因素所引起的地面下沉现象。

沉降的过程会涉及到建筑物的结构变形和地基土的变形等。

为了及时了解并掌握建筑物的沉降情况,建筑工程中通常会进行沉降观测测量。

本文将对建筑工程的沉降观测测量记录进行详细描述和分析。

2.沉降观测测点设置我们选取了该建筑工程的四个不同位置进行沉降观测测量,具体的位置信息如下:-位置1:建筑物的西北角-位置2:建筑物的东北角-位置3:建筑物的东南角-位置4:建筑物的西南角3.沉降观测测量方法在沉降观测测量过程中,我们采用了精密水准仪进行观测,测量结果以毫米为单位。

每个观测点的测量都按照以下步骤进行:步骤1:在观测点设置固定的测量点,通常使用金属钉或铁棒来标记。

步骤2:测量固定点的高程,作为基准高程。

步骤3:进行测量,准确记录每个观测点的沉降情况。

步骤4:汇总和分析测量结果,并制作图表。

下面是该建筑工程四个观测点的沉降观测测量记录:观测点1:观测次数沉降量(mm)10.520.831.241.551.7观测点2:观测次数沉降量(mm)10.320.631.041.351.6观测点3:观测次数沉降量(mm)10.420.731.041.251.6观测点4:观测次数沉降量(mm)10.220.430.741.151.45.结果分析通过对测量记录进行分析,我们可以得到以下结论:-所有观测点在使用过程中均有不同程度的沉降现象发生,表明地基的变形是普遍存在的。

-观测点1和观测点4的沉降量较小,而观测点2和观测点3的沉降量较大,可能是因为地基土的性质在不同位置有所差异。

-在观测过程中,沉降速度逐渐增加,说明沉降问题可能会随着时间的推移而加剧。

6.结论建筑物的沉降在工程实践中是常见的问题,及时了解和掌握建筑物的沉降情况对于维护建筑物的稳定性具有重要意义。

通过沉降观测测量,可以及时发现和处理地基沉降问题,从而保证建筑物的结构安全和使用寿命。

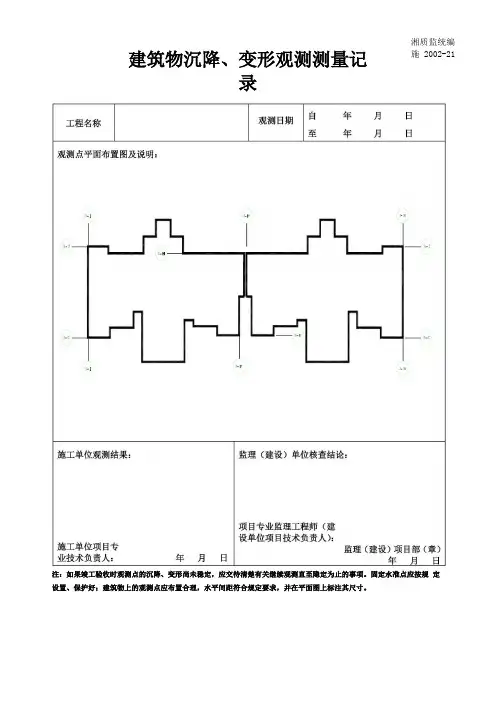

桥梁沉降观测记录填写示例沉降观测记录为获取建筑物或场地地基沉降数据,我们需要做好沉降观测和记录。

那么沉降观测记录的内容包括哪些,如何填写沉降观测记录表呢?沉降观测记录内容①单位工程名称;②水准点(指水准基点)的位置、编号和高程;③水准仪的型号和编号(水准仪应采用精密水准仪);④观测点布置示意图:标明建(构)筑物观测点位置及编号,水准点与需要观测的建(构)筑物之间相对位置、距离和指北针;⑤每次观测的实测高程值、本期沉降量和总沉降量;⑥注明每次观测的时间和工程形象进度(加荷情况);⑦测量单位的测量员、质检员、技术负责人均应签字。

监理工程师应审核签字。

测量单位应加盖公章。

沉降观测记录原则1.根据设计要求和规范规定,凡需进行沉降观测的工程,应由建设单位委托有资质的测量单位进行施工过程中及竣工后的沉降观测工作。

2.测量单位应按设计要求和规范规定及监理单位批准的观测方案,设置沉降观测点,绘制沉降观测点布置图,定期进行沉降观测记录,并应附沉降观测点的沉降量与时间、荷载关系曲线图和沉降观测技术报告。

沉降观测的仪器及方法沉降观测宜采用精密水准仪及铜水准尺进行,在缺乏上述仪器时,也可采用精密的工程水准仪(带有符合水准器)和刻度精确的水准尺进行。

观察时应使用固定的测量工具,人员也宜固定。

每次观察均需采用环形闭合方法或往返闭合方法当场进行检查。

同一观察点的两次观测差不得大于1mm,水准测量应采用闭合法进行。

采用二等水准测量应符合±0.3√n(mm)的要求;采用三等水准测量应符合±0.6√n(mm)的要求。

(n为水准测量过程中水准仪安设的次数)沉降观测的次数和时间沉降观测的次数和时间,应按设计要求,一般diyi次观测应在观测点安设稳固后及时进行。

民用建筑每加高一层应观测一次,工业建筑应在不同荷载阶段分别进行观测;施工单位在施工期内进行的沉降观测,不得少于4次。

建筑物和构筑物全部竣工后的观测次数,diyi年4次,第二年2次,第三年后每年1次,至下沉稳定(由沉降与时间的关系曲线判定)为止。

变电站沉降观测记录一、观测目的变电站是供电系统中的重要设备,其地基的变形与沉降情况直接影响着设备的运行稳定性和安全性。

为了及时掌握变电站的变形情况,及时采取措施防止地基沉降导致的设备损坏,进行了一次变电站的沉降观测。

二、观测方法本次观测采用了GPS测量法和水准测量法进行变电站的沉降观测。

其中,GPS测量法主要用于获取变电站各个监测点的三维坐标信息,水准测量法则用于获取变电站各个监测点的高程信息。

三、观测内容1.变电站机组建筑物南西角观测时间:2024年1月1日GPS测量结果:X坐标:500.00米Y坐标:800.00米Z坐标:100.00米水准测量结果:高程:105.00米2.变电站机组建筑物西北角观测时间:2024年1月1日GPS测量结果:X坐标:600.00米Y坐标:900.00米Z坐标:120.00米水准测量结果:高程:108.00米3.变电站机组建筑物东北角观测时间:2024年1月1日GPS测量结果:X坐标:550.00米Y坐标:850.00米Z坐标:110.00米水准测量结果:高程:106.00米4.变电站机组建筑物东南角观测时间:2024年1月1日GPS测量结果:X坐标:530.00米Y坐标:820.00米Z坐标:105.00米水准测量结果:高程:104.50米四、观测结果分析通过以上观测数据可以得到以下结论:1.变电站各个监测点的坐标和高程基本稳定,没有明显的沉降情况。

2.变电站机组建筑物的海拔相比其他机组较高,可能是由于该机组地基较为坚固导致的。

3.变电站的整体稳定性较好,未发现明显的变形和沉降情况。

但仍需定期进行观测,以及密切关注地基是否发生变化。

五、安全措施和建议1.变电站地基的稳定性是保证设备安全运行的关键,应加强日常巡视和监测,及时发现地基问题并采取措施处理。

2.在地基建设时,应严格按照规范进行施工,并对地基进行加固处理,提高地基的承载能力。

3.对于地基沉降较大的情况,应及时进行修复补强工作,以保证地基的稳固性。