河流地貌的

- 格式:ppt

- 大小:3.34 MB

- 文档页数:37

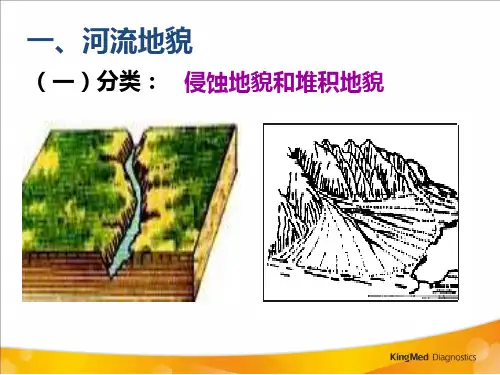

高中地理:河流地貌的几大类型按河流作用划分,分为河流侵蚀地貌和河流堆积地貌两类。

河流侵蚀地貌主要包括河床侵蚀地貌、侵蚀阶地、谷坡等,河流堆积地貌主要包括河床堆积地貌、河漫滩、堆积阶地、冲积平原、三角洲,以及大多数河口地貌。

按河流作用划分,分为河流侵蚀地貌和河流堆积地貌两类。

河流侵蚀地貌主要包括河床侵蚀地貌、侵蚀阶地、谷坡等,河流堆积地貌主要包括河床堆积地貌、河漫滩、堆积阶地、冲积平原、三角洲,以及大多数河口地貌。

山区聚落多分布在洪积扇、冲积扇和河漫滩平原〔或分布于山前,或沿河流开展〕,多呈带状。

平原地区聚落分布最为密集,或沿河开展,或沿海岸开展。

河网较密的平原地区,聚落多沿河流呈带状分布,如我国南方聚落分布;河流

较少的平原开阔地区,聚落多呈团块状分布,如我国北方聚落分布。

流水流的作用。

河流水流是线状水流,从时间上分为常年性水流和暂时性水流;从水流构造上那么分为层流〔流动的水质点彼此平行,并保持恒定的速率和方向〕和紊流(流动的水质点呈不规那么运动,其速率和方向不断变化),以及环流〔水质点在横向上构成一个个环状向前的水流〕和旋涡流〔水质点围绕一个公共轴呈螺旋状水流〕。

无论哪种水流均能进展侵蚀、搬运和堆积作用。

河流地貌知识点高三高三河流地貌知识点【引言】河流地貌是地球表面的一种自然景观,是由水流的侵蚀和沉积作用形成的。

高三地理课程中,学生需要了解河流地貌的形成过程、特征以及与人类活动的关系。

本文将从这几个方面展开,帮助学生更好地理解河流地貌知识点。

【一、河流地貌的形成过程】河流地貌的形成过程主要包括侵蚀和沉积两个阶段。

1. 侵蚀阶段:河流在山地或高原上发源,水流受重力作用向低处流动,通过对地表岩石的侵蚀,逐渐形成河谷。

河流的侵蚀作用主要包括冲刷、切割和溶蚀。

冲刷是指河水冲击地表岩石,使其破碎和移动;切割是指河水通过冲刷作用,将河床不断切割深化;溶蚀是指河水溶解地表岩石中的溶解性矿物质,使其消失。

2. 沉积阶段:河流在下游平原地区速度减慢,携带的物质开始沉积。

河流的沉积作用主要包括物质沉积和地貌沉积。

物质沉积是指河水携带的沉积物在河床中沉积,形成河床沉积物;地貌沉积是指河流在平原地区形成河漫滩和三角洲等地貌。

【二、河流地貌的特征】河流地貌具有以下几个特征。

1. 河谷:河流侵蚀形成的河谷呈V字形,两岸陡峭。

河谷的特征包括谷底、谷壁和谷缘。

谷底是指河床,通常为岩石或沉积物覆盖;谷壁是指河谷两侧的陡峭岩壁;谷缘是指河谷两侧平坦的地形。

2. 河流曲折:河流在流动过程中,由于地质构造和地貌条件的影响,会出现弯曲、回流等现象,形成曲折的河道。

河流曲折的程度与地质构造、河流流量等因素相关。

3. 河口:河流注入海洋或湖泊时,形成的开口处称为河口。

河口的特征包括宽阔平缓、水势平稳、沉积物丰富等。

4. 河漫滩:河流在平原地区沉积物沉积形成的广阔平原称为河漫滩。

河漫滩的特征包括平坦、肥沃、水源丰富等。

【三、河流地貌与人类活动的关系】河流地貌对人类活动具有重要的影响。

1. 农业利用:河漫滩的平坦和肥沃特征使其成为农业生产的理想区域。

许多农田都分布在河流附近,利用河流的水源进行灌溉,提高农作物产量。

2. 水资源利用:河流是人类生活和工业生产的重要水源。

河流地貌知识点范文河流地貌是指由水流冲刷、侵蚀、沉积等作用形成的地貌特征。

河流地貌的形成与水体的流动和地貌的发展密切相关,同时也受到地质结构、气候条件等因素的影响。

下面将介绍一些关于河流地貌的知识点。

1.河流的特征:河流的形成是由于降雨和融雪等因素使得地表积水,形成了水系。

河流具有源头、河道、河口等部分。

河源是指河流的起点,通常是高地或山脉的最高处,水流从这里出发。

河道是河流的主体部分,河流顺着一定路径流向低洼的地方。

河口是指河流注入湖泊、海洋等地方的地段。

2.河流侵蚀作用:河流通过冲刷、磨蚀、溶解等作用,侵蚀着岩石和地表的地层。

河水中的流速越快,冲击力越大,侵蚀能力也越强。

河水对河床的冲刷作用使得河流的河床形成了不同的地势。

3.河流的地势:河流的地势因为河水的侵蚀和沉积形成了一个复杂的系统。

河流的地势由上游到下游逐渐变化。

上游是指河水流动最快的地方,水流切割河床,深度相对较大,河道比较窄。

中游地势较平缓,河道逐渐变宽。

下游地势非常平坦,河流水流较为缓慢。

4.河流的流态:河流的流态可分为层流和急流两种。

层流是指河水以相对平缓的流速顺着河底流动。

急流是指河水流速快,河水流动更为剧烈。

在急流中,河水流动非常迅速,形成了峡谷等地貌。

5.河流的河谷:河流的冲刷和侵蚀作用导致河床的深度变化,形成了河谷。

河谷由中央河床和两侧的河岸组成。

河谷的宽度和深度与河流的流量、流速以及侵蚀能力有关。

河流的下切和侵蚀形成了峡谷和峡谷。

峡谷是指两侧的山脉或高岸之间的狭长河谷,峡谷的地势复杂,陡峭。

河流下切形成断崖。

6.河流的三角洲:河流在注入湖泊、海洋等地方时,河水流速减慢,携带的沉积物逐渐沉积。

长期累积,河水形成了一个三角形的三角洲。

三角洲的形态和规模取决于河流的径流量、泥沙量以及水流的速度和海洋的潮汐等因素。

7.河流的沉积物:河流携带的沉积物主要包括颗粒物质、石头、沙子、岩石等。

在河床狭窄的地方,沉积物会堆积形成砂洲和滩涂。

河流冲刷地貌的演变规律河流是自然界中最常见的地貌,其形成与河流冲刷地貌的演变密切相关。

河流的冲刷地貌是指河流在长期的冲刷侵蚀作用下,形成的具有一定规律的地形地貌。

河流冲刷地貌的演变规律主要包括下切、深削、侵蚀和沉积等四个阶段。

首先是下切阶段。

当河流开始形成时,河道处于上升期,河水不断向下切削地表,使得河道逐渐加深。

河床的下切作用导致河道两侧的支撑地层逐渐失去支撑,使得河岸坍塌,形成峡谷或峡谷沟地貌。

此时的河流流速较快,河水呈现溶蚀或冲刷状,对岩石和土壤的物理侵蚀较为明显。

接下来是深削阶段。

当河床下切至一定程度后,河流速度逐渐减缓,开始进行深削作用。

河流在流经地貌不均匀的区域时,会形成Whirlpool现象,即漩涡,使得河道局部地带的冲刷作用加强,形成深槽或深槽沟地貌。

此阶段的河水侵蚀能力较强,易对地层进行侵蚀并产生抛光现象。

而后是侵蚀阶段。

这个阶段是河流冲刷地貌演变中的高峰阶段。

在此阶段,河流沿着自己侵蚀的方向不断推进,形成V型河谷和悬谷地貌。

河流的冲刷作用不断侵蚀河道两侧的地层,使得河谷不断变宽,河道越来越深。

在侵蚀阶段,河水的冲刷能力达到顶峰,可对岩石进行化学侵蚀和物理侵蚀,形成多种侵蚀地貌,如瀑布、峭壁等。

最后是沉积阶段。

当河床下切作用减弱时,河流开始进入沉积阶段。

这个阶段是河流演变的最后阶段,也是河流与地貌的动态平衡阶段。

由于冲刷能力减弱,河流无法将所有的冲刷物质带走,开始进行沉积作用,使得河床逐渐增高。

同时,由于流速减缓,河水开始漫过河床,形成洪泛平原。

此时的河流已经发展成为一条较为平缓的河流,周围的地形地貌也相对稳定。

总的来说,河流冲刷地貌的演变规律是一个连续而复杂的过程。

河流通过下切、深削、侵蚀和沉积等阶段,不断改变着地貌的形态和特征。

河流的冲刷地貌演变不仅是自然界中的一种自然现象,也对人类的生产生活产生了重要的影响。

因此,了解和研究河流冲刷地貌的演变规律对于人类合理利用和保护河流资源,具有重要的理论和实践意义。

河流地貌知识点总结一、河流地貌的形成与特征1.河流地貌的形成河流地貌的形成是一个漫长的过程,主要包括侵蚀作用、沉积作用和地貌演化三个阶段。

在侵蚀作用阶段,河流主要依靠流水的冲刷力和研磨力剥蚀地表,形成峡谷、崖瀑、河谷等地貌特征;在沉积作用阶段,河流则将冲刷下来的物质通过搬运沉积作用,形成洪积平原、冲积扇等地貌特征;在地貌演化阶段,河流地貌将不断变化,如溶蚀平原、冲积扇收敛、流域坡消失等。

2. 河流地貌的特征河流地貌的特征主要包括河流谷地形、沉积地形、峡谷地貌等。

河流谷地形是河道冲刷作用和侵蚀作用的结果,如峡谷、V字谷、U字谷等,具有典型的V形、U形河谷。

沉积地形是河流沉积作用的结果,包括洪积平原、冲积扇、三角洲等,特点是平坦开阔、土壤肥沃。

峡谷地貌是河流侵蚀作用的结果,如瀑布、深潭、崖壁等,地形陡峭、景色壮观。

二、河流地貌的分类和作用1. 河流地貌的分类河流地貌按照地形特征和地质条件的不同,主要可以分为下切谷地貌、平原河流地貌、冲击河流地貌等。

下切谷地貌是河流长期侵蚀形成的峡谷、V字谷、U字谷等地形;平原河流地貌是河流长期冲积形成的洪积平原、三角洲、冲积扇等地形;冲击河流地貌主要是冲刷作用在地质条件特殊的区域形成的特殊地貌,如瀑布、深潭等。

2. 河流地貌的作用河流地貌在地质、水文、气候等方面都具有重要的作用。

在地质方面,河流地貌是地球地质构造和地表运动的重要指示;在水文方面,河流地貌是地表水循环和地下水运动的重要标志;在气候方面,河流地貌对气候形成和变化也具有一定的影响。

此外,河流地貌也对土地资源的开发和利用,对水利工程建设等方面都具有重要的作用。

三、河流地貌的保护和利用1. 河流地貌的保护河流地貌的保护是保护自然环境和文化遗产的重要内容,主要包括生态环境保护、地质遗迹保护、文化景观保护等。

在生态环境保护方面,应加强对河流水域和周边生态环境的保护,保持河流生态系统的完整性和稳定性;在地质遗迹保护方面,应加强对特殊地质遗迹和地质景观的保护,保护地质遗迹的完整性和稳定性;在文化景观保护方面,应加强对河流沿岸文化遗产和历史景观的保护,保护文化景观的完整性和稳定性。

河流地貌名词解释流水地貌是指河流在自身重力作用下产生的地表形态,包括河谷地貌、阶地地貌和沟口地貌等。

1)河谷地貌:当河流与前方基岩接触时,发生强烈侵蚀,切割后原有的河谷深度迅速减小甚至完全消失,这种河谷称为河谷,也称为峡谷。

2)阶地地貌:阶地分为上、中、下三级阶地,其规模依次缩小。

阶地主要发育在河流的中游河段,多出现在侵蚀平原与盆地之间,河流穿行其间并有基岩出露,称为“两阶地”。

如果下一级阶地被侵蚀殆尽而裸露,上一级阶地残留在地面上,则称为“不对称阶地”。

3)沟口地貌:位于河流转折端部,河谷展宽而两侧相对下降的斜坡称为谷坡,两岸谷坡陡峻的部分称为谷肩,二者之间的过渡地段称为谷缘,连接两谷缘的凸形浅滩称为河漫滩。

从纵剖面看,谷坡谷肩谷缘共同组成一个具有一定高度的斜坡面。

河谷横剖面由两个或两个以上垂直高差为h的横断面组成,称为河谷横剖面,用l表示。

当河谷横剖面超过1000m长时,需要加以简化,将横剖面分解为若干小段,取小段的平均值称为中位横剖面,用L表示。

不同河段或不同河段的各横剖面可能呈现出不同的形状。

按河流中的相对位置不同,河谷横剖面又可分为主槽式、支谷式、直线式和蛇曲式。

主槽式河谷横剖面当河流主流集中流经河谷某一段时,形成深槽,深槽底板高程较其他横剖面低,当其他横剖面达到稳定时,深槽将继续扩展,故称为主槽式河谷横剖面。

当河流主流不集中或河床比降大于0.05时,常出现分汊,河道变得弯曲,当河流中有几条分汊汇入主槽时,称为复式河流。

2)阶地地貌一般发育于山麓或宽谷地带的坡麓,两侧谷坡逐渐降低,谷坡上往往有基岩出露,称为阶地。

山麓阶地又称山前阶地,一般呈阶梯状分布,按其规模可分为基座阶地、高阶地和低阶地三类。

其中基座阶地宽阔平缓,一般在1~3米左右,多数已被夷平;高阶地也称峰顶阶地,位于河流源头和上游,阶面宽10~20米,地势起伏明显,规模巨大;低阶地位于河流下游,阶面较窄,一般只有5~15米,多分布在两侧谷坡中的凹地或谷底中部的洼地。

河流地貌的类型1.流水地貌地表流水在陆地上是塑造地貌最重要的外动力。

它在流动过程中,不仅能侵蚀地面,形成各种侵蚀地貌(如冲沟和河谷),而且把侵蚀的物质经搬运后堆积起来,形成各种堆积地貌(如冲积平原),这些侵蚀地貌和堆积地貌,统称为河流阶地。

河流两侧阶梯状的地形称为河流阶地。

阶地在河谷地貌中较普遍,每一级阶地由平坦的或微向河流倾斜的阶地而和陡峭的阶坡组成。

一条经历长期发展过程的河流,两岸常出现多级阶地,由河流河漫滩向谷坡上方,依次命名为一级阶地、二级阶地、三级阶地……位置愈高的阶地形成的时间愈久,因而受破坏程度也愈大,反映在形态特征上也往往很不明显。

阶地的形成,主要是因为河流在以侧向侵蚀为主扩展谷底的基础上,转为深向侵蚀为主加深河谷,前者形成河漫滩或谷底平原,后者将河床位置降低到河漫滩或谷底平原以下。

因此阶地面实质上是古老或早期的河漫滩,而阶坡则是河流深向侵蚀作用所形成的谷坡。

河流侵蚀作用改变的原因往往是地壳运动或者相当大范围气候的变化。

2.岩溶地貌岩溶地貌,是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称,又称喀斯特地貌。

除溶浊作用以外,还包括流水的冲蚀、潜浊,以及坍陷等机械侵蚀过程。

(1)岩溶地貌发育的阶段性在气候条件和地质条件不变的情况下,由上升的石灰岩高地开始,岩溶地貌发育可按幼年期、青年期、壮年期、老年期四个阶段顺序发展,各个阶段有一定的地貌组合。

①幼年期非可溶性岩石被剥蚀后,可溶性岩石裸露,地表水开始对可溶性岩石进行溶蚀作用,地面常川现石芽和溶沟,以及少数漏斗。

②青年期河流进一步下切,河流纵剖面逐渐趋于均衡剖面,地表水绝大部分转为地下水。

这时,漏斗、落水洞、干谷、盲谷、溶蚀洼地广泛发育,地下溶洞也很发育,有许多地下河。

③壮年期地表河流受下部不透水岩层的阻挡,或者地表河下切侵蚀停止,溶洞进一步扩大,洞穴发生坍陷;许多地下河又转为地面河,同时发育许多溶蚀洼地、溶蚀盆地和峰林。

河流地貌的知识点总结一、河流地貌的基本概念河流是地球表面上的一种重要的地表水体,在地质历史的长期作用下,形成了各种地貌形态,如峡谷、漫滩、冲击平原等。

河流地貌是由河流长期的侵蚀和冲击作用形成的地貌特征,是地球地貌的重要组成部分。

二、河流地貌的形成机制1. 侵蚀作用:河流通过流水的冲击和侵蚀作用,可以改变地表地貌,形成各种河谷、峡谷等地貌形态。

2. 运移作用:河流通过水流的运移作用,可以将岩石颗粒、泥沙等物质搬运到远处,形成沉积层地貌。

3. 沉积作用:河流在流域下游和入海口等地方,会将搬运的各种物质进行沉积,形成各种河口三角洲、漫滩、冲击平原等地貌形态。

三、河流地貌的分类和特征1. 河流谷地地貌:由河流侵蚀形成的峡谷、河谷、断崖等地貌形态。

2. 河流平原地貌:由河流沉积形成的冲击平原、漫滩、河口三角洲等地貌形态。

3. 河流洪积地貌:由河流经常泛滥形成的洪积扇、冲积扇、冲积平原等地貌形态。

4. 河流湖沼地貌:由河流湖泊形成的内流湖泊、湿地、沼泽等地貌形态。

四、河流地貌的地质意义1. 河流地貌是地球地质演化过程的重要记录,可以反映地球地质构造、地质作用和地质环境等信息。

2. 河流地貌是水文地质、沉积地质的重要组成部分,对研究地下水、水文地质、土壤侵蚀和地貌演变等具有重要的理论和实践意义。

五、河流地貌的保护意义1. 河流地貌是自然资源的宝库,对人类文明的形成和发展具有重要的作用,需要加强保护和合理利用。

2. 河流地貌是地质公园和自然保护区建设的重要内容,对于保护自然环境和生物多样性具有重要的保护价值。

3. 河流地貌是旅游资源和教育基地,可以进行地质科普、科研考察和旅游观光等多种活动。

总之,河流地貌是地球地理环境中的一个重要组成部分,对于地质学、水文学、地貌学和旅游地理学等多个学科领域都具有重要的科研价值和应用前景。

未来,随着地球科学领域的不断发展和深入研究,河流地貌的研究将会更加深入和广泛,为人类认识和保护自然环境提供更多的科学依据和实践经验。

河流地貌的特点与变化河流是地球表面上一种重要的地貌形式,它承载了无数的水量和沉积物,对地球的地貌格局和生态系统具有重要的影响。

本文将探讨河流地貌的主要特点以及它们在不同环境下的变化。

1. 河流地貌的特点河流地貌的特点主要包括以下几个方面:(1) 起源河流的起源通常是由于地下水或降雨等水源的聚集,形成溪谷或河床。

河流的起源可以是冰川融水、雨水、融雪水等多种形式,最终汇集成河流。

(2) 流动河流地貌的最显著特点是水的流动。

河流随着地形和引力的作用,在地球表面切割出各种形态的河道。

从上游到下游,河流水量逐渐增大,流速逐渐加快。

(3) 侵蚀和沉积河流通过侵蚀、搬运和沉积等过程,对地表岩石和土壤进行改造。

侵蚀作用使得河道逐渐加深,搬运作用使得岩石和土壤颗粒被带走,并在河道中形成沉积。

(4) 峡谷和洪水平原河流地貌中的峡谷和洪水平原是两个主要的地貌类型。

峡谷是河流侵蚀作用下形成的深而狭窄的地形,而洪水平原是河流沉积作用下形成的宽阔而肥沃的平原地带。

2. 河流地貌的变化河流地貌的变化受到许多因素的影响,包括气候、地质构造、植被覆盖和人类活动等。

(1) 气候变化气候变化对河流地貌的影响主要表现在水量的增减和河流流量的变化上。

气候干旱会导致河流水量减少,河道变窄,流速加快;而气候湿润则会导致河流水量增加,河道变宽,流速减慢。

(2) 地质构造地质构造的变化对河流地貌的形成和改变有着重要影响。

地壳运动和地震等地质活动可以使得河流的水系发生改变,新的河道形成,旧的河道被填平。

(3) 植被覆盖植被对河流地貌的保护和稳定起着重要作用。

植被的根系可以固定土壤,减缓侵蚀作用;同时,植被可以减少降雨径流量,降低洪水发生的频率和规模。

(4) 人类活动人类活动对河流地貌的影响日益显著。

水坝的修建、河道的改道、堤防的建设等工程措施都会改变河流的水动力条件,对河流地貌产生重要影响。

总结:河流地貌是地球上重要的地貌形式之一,它具有起源多样、流动不息、侵蚀沉积、形成峡谷和洪水平原等独特特点。

河流地貌的概念河流地貌是指河流系统的地貌特征,它由河流的形态、方向和活动及其他影响溪流发展的因素而形成。

它是一个复杂的差异定义,它包括河流的特征、流域的形成和河流景观的多样性。

河流地貌是一个多层次的概念,可以分为三个主要组件:形态地貌学;流域地貌学,以及河流景观地貌学。

形态地貌学是指河流地貌特征的表面形态,主要有河流河谷、河岸、河槽、河滩、湖泊以及陡坡等。

河流河谷是河流系统中最重要的特征,它主要由折交造山、河谷水位沉降、河流切割造成。

河岸是河谷边缘形成的地貌特征,其形态一般为低、平的河岸,或者山腰处的台地。

河槽是河流系统中最为明显的地貌特征,它的形状取决于河流的地形特征,比如河槽的宽度,深度,流速等。

河滩是河流系统中最重要的地貌特征之一,它的形态取决于河流的流量,水深,渗透率等因素。

湖泊是河流的水体积聚水的结果,它的形态取决于水位长期变化和流域水源的分布等因素。

河流系统中最为显著的地貌特征是陡坡,它们是河流以及河谷分水脉的支流,地貌特征是山脉地谷的垄壁。

流域地貌学是指河流系统的整体地貌特征,主要有河流的水系,流域的山脉和盆地,河流的源流及支流,河口和河流的体积流量等。

河流系统的水系可分为三种:源水系,支水系和口河流系。

源水系是河流系统的发源地,它由上游河流、山谷及湖泊形成;支水系是河流系统中位于中游和下游的支流,它们形成河流系统的分水脉;口河流系是河流系统的口河,由河口形成,河口的形成取决于河流的形态特征以及流域的地形特征。

在河流的支流中,溪流的河床与河谷的形态特征有关。

河流景观地貌学是指河流系统的景观特征,主要是山、谷、湖、河流等景观元素的组合。

河流景观的特点及变化是由多种因素影响的,主要有自然历史地质因素、人类活动因素以及河流系统及其相关地貌元素的影响。

河流景观是一个复杂而多样的概念,可以分为山脉景观、谷地景观、湖泊及河流景观、河流岸线景观、河流桥梁等不同景观元素,这些景观元素都是河流景观的主要组成部分。

10测绘--王平河流地貌河流地貌分多种类型,河谷地貌,河床地貌,河漫滩,河流阶地,河口三角洲与河口湾都属于河流地貌的范畴,下面对着几种常见的河流地貌做一些介绍。

一、河谷地貌河谷是由河流长期侵蚀而成的线状延伸的凹地,它的底部有着经常性的水流,至于其他成因如构造运动所成的谷地如果没有河流出现,都不能称为河谷。

河谷的长短不一,大的河谷长达数千公里,如亚马逊河为6516千米,尼罗河为6484千米,长江为6380千米。

河谷由谷坡和谷底两大部分组成,谷坡的形态有凸形、凹形、直线形、阶梯形等。

谷底是夹在两坡之间的平坦面,这个平坦面由河床及河漫滩组成。

其中河床是河谷中最低部分,它有经常性的水流,在它两侧为高起的河漫滩,它只是在洪水泛滥时才被淹没,故又称为洪水河床(图4-12)。

河谷的发育过程大致有三个阶段,并且相应地产生三种谷形:1.峡谷。

又称“V”形河谷,流水沿着地形的原始倾斜地面开始侵蚀时以垂直下切侵蚀为主,这在由基岩组成的山区河谷中表现最为明显。

河谷横剖面呈“V”形,两壁较陡,谷底狭窄;谷底即为河床,没有河漫滩,河床纵剖面坡降很大,河床底部起伏不平,水流湍急,沿河多急流、瀑布;河谷平面形态较平直。

如我国著名的长江三峡——瞿塘峡、巫峡、西陵峡,那里是“两岸乳岩半空起,绝壁相对一线天”;又如金沙江上的虎跳涧峡谷,深达2500~3000米,谷底宽不到100米;美国的科罗拉多峡谷,谷深达1500~1800米。

它们都是世界上著名的大峡谷。

2.河漫滩河谷。

“V”形河谷进一步发展,下切作用减弱,侧向侵蚀加强,谷底拓宽,并有河漫滩发育,就转变为箱形的河漫滩河谷。

河漫滩河谷谷底的扩宽是有限度的,它的宽度大小与河流流量、河岸抗冲强度和河床纵比降三者有关:式中:Q是流量,R i是河岸抗冲强度,J是河床纵比降。

此外,地下水和坡面片流对河谷的拓宽也有明显的影响。

在湿润气候区,由于地下水量丰富而造成滑坡和强烈的片流侵蚀,加速了谷坡的后退;而在干旱地区,这些作用不明显,故谷坡较为稳定。

河流地貌类型河流地貌(fluvial landforms),河流作用于地球表面,经侵蚀、搬运和堆积过程所形成的各种侵蚀、堆积地貌的总称。

河流作用是地球表面最经常、最活跃的地貌作用,它贯穿于河流地貌的全过程。

无论什么样的河流均有侵蚀、搬运和堆积作用,并形成形态各异的地貌类型。

河流一般可分为上游、中游与下游3个部分。

由上游向下游侵蚀能力减弱,堆积作用逐渐增强。

河流根据平面形态、河型动态和分布区域的不同,有不同的类型。

依平面形态可分为顺直型、弯曲型、分汊型和游荡型;按河型动态主要分为相对稳定和游荡型两类。

山区与平原的河流地貌各自有着不同的发育演化规律与特点。

山区河流谷地多呈V或U形,纵坡降较大,谷底与谷坡间无明显界限,河岸与河底常有基岩出露,多为顺直河型;平原河流的河谷中多厚层冲积物,有完好宽平的河漫滩,河谷横断面为宽U或W形,河床纵剖面较平缓,常为一光滑曲线,比降较小,多为弯曲、分汊与游荡河型。

地貌类型中包括侵蚀与堆积地貌两类,前者有:侵蚀河床、侵蚀阶地、谷地、谷坡;后者含:河漫滩、堆积阶地、冲积平原、河口三角洲等。

河流阶地是河流地貌中重要的地貌类型,可以分为:侵蚀阶地、堆积阶地(分上叠与内叠阶地)、基座阶地和埋藏阶地。

对河流阶地的类型及其河谷的结构的研究,可以分析河流地貌的过去,了解现在,预测河流发育的未来。

一、河漫滩(flood plain)河漫滩位于河床主槽一侧或两侧,在洪水时被淹没,中水时出露的滩地。

河流洪水期淹没的河床以外的谷底部分。

它由河流的横向迁移和洪水漫堤的沉积作用形成。

平原区的河漫滩比较发育。

由于横向环流作用,V字形河谷展宽,冲积物组成浅滩,浅滩加宽,枯水期大片露出水面成为雏形河漫滩。

之后洪水携带的物质不断沉积,形成河漫滩。

河漫滩沉积大多具二元结构,下部是河床相沉积,上部为河漫滩相沉积。

河漫滩的主要类型有:①河曲型河漫滩,发育于弯曲型河段。

常在凸岸堆积为滨河床沙坝、迂回扇等。

②汊道型河漫滩,为在汊道型河段中形成的浅滩及其附属的沙坝、沙嘴等。