完整word版,《变化社会中的政治秩序》读书笔记

- 格式:doc

- 大小:25.51 KB

- 文档页数:2

《变化社会中的政治秩序》读书笔记从古至今,能人志士都常怀一颗平和治世之心,但单就西方历史而言,在文艺复兴时期以前,和平大多体现在饱受战乱的百姓所怀的朴素愿望或部分哲学家、思想家、社会学家和政治家出于某种学说或目的进行的倡议和说教,但缺乏实践的可能性与可操作性。

进入启蒙运动,卢梭、伏尔泰等人开始将社会本身和社会问题作为研究对象,进入到了科学研究的视野中来,而其研究成果也对社会运转与发展真正开始产生实质性影响。

这一科学领域逐渐积累学术成果并稳步发展的结果是,在二战之后,出现了亨廷顿的《变化社会中的政治秩序》一书,从全新的政治学角度来研究社会冲突问题。

这本书是这一研究领域的一次飞跃性提升,对世界各国学者,特别是我国相关研究者产生了重大影响,其对社会冲突与发展的分析与看法产生了巨大的启发作用。

这部著作出版于1968年,对当时学术界流行的现代化理论从一个全新的角度进行了重新研究探索。

本书反对“在第三世界新兴国家现代化过程中,经济发展和社会文化改造具有优先地位”的观点,他结合于二战后后第三世界各国政治动荡,更迭和变革的现状,据此提出强大政府的观点,因为亨廷顿认为从传统到现代的过渡形式就是克服社会动荡和防止政治衰朽,因而,建立强大政权被视作根除国家动荡衰败的必要手段。

值得注意的是,这种观点否认了西方学术界在此之前一贯坚持的自由世界与民主社会思想,即以意识形态来划分国家和国家集团的观点,亨廷顿这种传统观点提出了尖锐的批评:“各国的政治区分体现在政府有效程度而非政府形式”,他认为,只要是能够有效履行义务行使权力发挥职能,确保国家社会稳定,促进国家现代化过渡进程平稳的政体,无论其类型和种类,都是有效的政体。

例如正处在现代化进程中的广大亚非拉国家虽然暂时缺乏政治共同体和权威的统治方式,但其现实有效性和不断改进的发展方向证明在政治上并不是失败的,因此他认为不应该存在片面的民主还是集权的问题,国家的关键在于政府的有效性、实质性而不是象征性、名义性。

变化社会中的政治秩序读后感

在这个变化迅速的社会中,政治秩序也随之发生了巨大的变化。

随着科技的发展和全球化的影响,政治秩序的变化已经成为了必然

趋势。

在这样的背景下,我们不得不重新审视政治秩序的本质和未

来发展方向。

首先,随着全球化的影响,政治秩序已经不再局限于国家内部。

各国之间的联系日益密切,国际政治秩序也成为了影响国家发展的

重要因素。

在这样的背景下,传统的国家主权观念已经不再适用,

国际合作和国际治理成为了必然趋势。

政治秩序已经不再是国家内

部的事务,而是全球范围内的事务。

其次,随着科技的发展,政治秩序也发生了巨大的变化。

互联

网和社交媒体的出现使得信息传播变得更加快速和广泛,政治秩序

也随之发生了变化。

公民参与政治的渠道变得更加多样化,政治决

策也更加透明和民主化。

政治秩序不再是少数人的事务,而是全体

公民的事务。

最后,随着社会的发展,政治秩序也需要不断适应社会的变化。

传统的政治秩序已经不再适用于现代社会,政治秩序需要不断创新

和改革。

政治秩序的变化需要在尊重历史和文化传统的基础上,更加符合现代社会的需要。

政治秩序的变化是一个不断适应社会变化的过程,需要各方共同努力。

在这样的背景下,政治秩序的变化已经成为了必然趋势。

政治秩序的变化不仅影响着国家的发展,也影响着全球的发展。

政治秩序的变化需要各国共同努力,共同推动。

只有在共同努力下,才能实现政治秩序的变革和发展。

希望各国能够共同努力,推动政治秩序的变革和发展,为全球的和平与发展作出贡献。

变化社会中的政治秩序读书笔记初读亨廷顿的变化社会中的政治秩序略有不易,因此我在大致读完全本的根底上,再细读每一章节,学习中国人民大学毛寿龙教授的读书方式,试着给本书的每一章节写读书笔记。

从整本书来看,亨廷顿认为,在国家现代化开展过程中,最重要是稳定的政治秩序,其政治秩序模型的建构逻辑是:社会变迁是根源,稳定政治秩序是目标,权威与制度化是保障。

一.政治差距这一小节,亨廷顿提出,在现代化过程中,我们不能只关注经济差距,经济开展所和政治不稳定,只是从外表上的因果。

而深层次的原因还在于政治差距,即一个政府的权威和效能。

20世纪50年代,世界向现代化进程中不断前进,特别是亚非拉国家纷纷进行了民族独立运动,但是在现代化过程中这些国家却遭受着动乱与不稳定。

亨廷顿认为造成这些国家动乱的原因不仅仅需要关注这些国家与兴旺国家的经济差距,还需要关注其政治差距。

而一个政府有无效能是区分国家之间的政治差距,仅仅以经济差距来解释这些国家的政治不稳定或者来判断这些国家的政治开展是不合时宜的。

亨廷顿指出:经济开展和政治开展并不总是正相关的,亚非拉国际在很大程度上并没有随着现代化而开展,而是衰朽。

那么是什么原因造成了这一趋势?亨廷顿指出:“在很大的程度上,这是社会急剧变革。

新的社会集团被迅速发动起来卷入政治,而同时政治体制的开展却又步伐缓慢所造成的〞〔p4〕即随着经济的开展,政治参与会不断的扩大,但假设政治趋势制度远远落后于政治参与,其结果必会造成政治社会的不稳定。

为了阻止政治衰朽,一个现代化过程中的国家更应注重建立政治权威的重要性,而不是政治自由。

亨廷顿认为,在强大的政治权威建立之前,政治自由例如选举只会造成政治社会的分裂,瓦解公共权威。

二、政治制度在政治社会的开展中,政治制度很重要,在辞海中:“政治制度〞一词解释为“政权的组织形式,即政体,广义包括政治领域的各项制度。

〞亨廷顿认为在现代社会中,有着各种各样的社会团体,如何将这些社会团体链接起来,形成一个政治共同体,这就需要政治制度在其中发挥作用。

变化社会中的政治秩序——读《变化社会中的政治秩序》有感摘要与大纲《变化社会中的政治秩序》一书深入探讨了现代社会转型过程中,政治结构、社会规范和组织形式的变迁。

作者从理论上分析了传统社会向现代社会转变的过程,并提出了新的治理模式和政治稳定策略。

本文将提炼本书的核心框架及最重要的经验教训,以便读者更好地理解其内容。

1. 引言现代化对原有社会结构与政治制度带来的挑战。

作者试图构建一种能够适应变化的社会的政治秩序理论。

2. 变革背景下的社会变迁描述了从传统社会向现代社会转变的历史背景,包括工业化、城市化进程以及科技进步的影响。

分析这些变革如何重塑人们的观念、行为模式和价值观。

3. 现代化与政治稳定的关系探讨现代化过程中可能遇到的政治不稳定的根源,如阶级冲突、经济波动和社会流动性增加等。

强调制度设计在维护社会秩序中的重要性。

作者指出,有效的政府不仅需要具备强大的行政能力,还需要能够合理分配资源和利益。

4. 政治参与与民主化讨论了公民意识觉醒、多元化政治力量崛起以及信息传播技术进步对现代国家治理的影响。

提出通过增强公民参与度来促进社会稳定和发展。

5. 结构性变化中的社会整合分析传统社会向现代社会过渡中,如何利用或构建新的社会联系纽带(如社会组织、非政府组织)实现不同群体间的有效合作与协调。

强调法治建设对于维护社会公正秩序的重要性。

6. 经验教训总结现代化过程中既要保留传统文化的积极因素又要吸收外来优秀成果以推动全面发展;政府应建立灵活多样的政策框架,适应经济社会发展的需要;鼓励社会各界积极参与公共事务管理,在维护基本秩序的同时寻求创新解决方案。

结语本书为我们提供了一个全新的视角来理解现代社会中政治秩序的本质及其构建原则。

作者强调了在快速变革的时代背景下保持稳定与和谐的关键在于综合考虑多方面因素,包括经济、文化以及技术等各个层面。

通过借鉴书中提出的经验教训,可以更好地应对当前及未来可能出现的各种挑战。

塞缪尔·菲利普斯·亨廷顿(Huntington·Samuel·P 1927-2008年),美国当代极富盛名却又颇有争议的保守派政治学家。

以文明冲突论闻名于世,认为21世纪国际政治角力的核心单位不再是国家,而是文明,不同文明间的冲突。

亨廷顿运用比较历史的研究方法,全面深入地分析了发展中国家的政治现代化与政治发展的过程,从而奠定了他的政治发展理论的基础。

他认为:①国与国之间最重要的政治差异,不在于政府统治形式的不同,而在于政府统治程度的高低;②政治发展是“现代化的政治性后果”,这种后果可以是积极的,也可以是消极的,它既可能有助于社会经济文化的现代化,也可能导致政治的衰败;③政治现代化取得成功的关键,在于政治的制度化;④强有力的政党制度的形成是提高制度化水平的核心,只有大力提高政治制度化的程度,才可能缓解现代化中国家在社会经济现代化过程中必然出现的大众政治参与压力,从而确保现代化进程中的政治稳定,最终实现社会的现代化;⑤一个政治体系的组织与程序的适应性、复杂性、自立性和凝聚性,是界定其制度化程度的四个主要变量;⑥亨廷顿的政治发展理论的基本特征之一,是强调在政治现代化进程中的政治稳定与政治秩序。

他认为,“人类可以无自由而有秩序,但不能无秩序而有自由”,“权威的确立先于对权威的限制”。

这实际上赋予政治稳定同政治民主同等的价值地位。

主要著作:《士兵与国家》、《变化社会中的政治秩序》、《文明冲突与世界秩序的重建》、《我们是谁:对美国国家认同的挑战》、《第三波-20世纪后期民主化浪潮》变化社会中的政治秩序亨廷顿译者序1、该书是亨廷顿在哈佛大学执教时从宏观上论述不同类型的新兴国家在走向现代化的道路上所遇种种问题的专著。

2、二战后的世界政治新局面:正统现代化论、现代化修正论。

正统现代化论:①现代化国家---英美为代表的西方国家,具有现代化;②传统国家---新独立的第三世界国家,不具现代性(经过发展和阵痛,逐步引进和采纳现代性的全部价值标准,摒弃并排除传统社会的历史积累,过渡到现代社会)现代化修正论:传统性和现代性并非此消彼长的对立物,两者关系复杂多面。

《变化社会中的政治秩序》读书笔记《变化社会中的政治秩序》一书从客观上论述不同类型的新兴国家在走向现代化的道路上所遇到的种种问题,以学术的方式对能促成政治秩序的方法进行分析和辩护。

从第二次世界大战结束到60年代中期的大约二十年间,一大批摆脱殖民统治而走向独立的国家及其他经济社会文化落后的国家,我们通常称之为第三世界国家,它们纷纷变世求治,跃跃欲试地想早日实现现代化跻身于世界民族之林。

早期实现了工业化的以英、美为代表的西方国家是现代化国家,具有现代性;新独立的众多第三世界国家仍属传统国家,不具备现代性,但都在努力实现现代化当中。

为实现现代化,富民强国,这些国家都抱着非常迫切的愿望和付诸直接实践的强烈要求,加速经济社会文化的变革与发展。

亨廷顿在《变化中的政治秩序》一书中深刻提出政治现代化过程会产生一些政治伴生物和副产品,如动荡、腐朽、腐化、普力夺等等,对于目前正努力探索新型现代化道路的中国来说,如何避免或在不可避免的情况下更好的处理在现代化过程中出现的问题具有重大的借鉴意义。

实现现代化要求实现政治制度化,政治制度化一定意义上就是政治现代化。

享廷顿进一步指出,所谓政治制度化,就是指在一定的政治体系中的政治组织和程序获得公认的价值观内容和稳定性质的一种进程。

其水平可以用四个标准加以衡量:一是适应性,二是复杂性,三是自主性,四是凝聚力。

享廷顿认为,对发展中国家来说,最基本的努力是要在群众政治参与和动员扩大的水平与政治制度的适应、自主、内聚力、复杂性几个方面完善的速度之间寻求最佳比值,使之得以在更高水平上保持相对均衡、和谐,由此方可能保证社会长治久安。

给中国政治现代化进程的借鉴在于,中国政治体系当中的政治组织和程序要不断提高适应环境挑战的能力和存活能力;建立庞大而复杂的下属机构,从上到下,隶属明确,职责不同,并且不同类型的下属机构具有高度的专门化水平;各政治组织和政治程序更具有独立性,更独立于其他社会团体和行为方式生存;加强各大政治组织、政治程序间的内聚力。

变化社会中的政治秩序读书笔记译者序言中这样评价这本书:《变化社会中的政治秩序》一书就是亨廷顿在哈佛大学执教时从宏观上论述不同类型的新兴国家走向现代化的道路上所遇种种问题的专著。

该书的出版实际上标志着美国学者对第三世界国家便是求治的研究进入了一个新阶段,因此立刻产生了巨大的影响。

读此书后深有感触的正是作者对发展国家现代化进程的论述。

书中认为发展中国家政治现代化过程中普遍遇到的重要问题有以下几个方面:共同体的认同,政权的合法性,政治秩序的稳定,政治制度化与政治参与,政权的公正分配,革命与改革两种现代化方式,政党对政治稳定的意义。

政治参与与政治制度化亨廷顿认为政治参与与政治制度化之间只有保持一定的比例才能保证政治稳定,他用政治制度化÷政治参与=政治稳定公式表示。

他认为教育、城市化、工业化、媒介传播等会在不同程度扩大社会的政治参与,这意味着社会成员政治意识的扩大,政治机构将会面对更多来自新生团体的政治需求。

而政治机构能否通过合理的途径处理这些社会需求关键依靠的是它的政治制度化水平。

这包括两方面:一是政治动员要保持在合理的范围,这直接影响政治参与的需求;二是政治组织必须设置一定的渠道接纳新动员的团体,这是避免政治反抗的有效方式。

正如书中引用的托克维尔的话,:“在统治人类社会的法则中有一条最明显清晰地法则:如果人们想保持其文明或希望保持文明的话,那么他们必须提高并改善处理相互关系的艺术,而这种提高和改善的速度必须和提高地位的速度平等”。

“处理相互关系”从某种意义上类似与政治权力的许诺,这种许诺若要取得实际成效必须伴随着政治权力的保障。

很明显当期待不能够被满足时并不如没有期待时更能实现共同体的政治稳定,甚至社会的有序性。

因此,政治参与扩大的速度必须与政治制度化的速度保持一致。

但这一点是很难实现的,“政治上的首要问题就是政治制度化的发展落后于社会和经济变革”。

这个逻辑是这样的,经济和社会变革造成资源的重新配置和组合,必然需要动员社会成员对其进行最大化的利用,后果是产生新的社会阶层。

•《变化社会中的政治秩序》读书笔记之所以以这本书作为我的重点阅读书目,不仅仅是因为老师曾经推荐的原因,更在于我在阅读这本书的同时也拜读了作者的《民主的危机》,作者关于民主社会现状的思考以及解决之道都是让我觉得值得深思的问题,尤其是民主过剩的思考,更是对民主热潮的一次大泼冷水,所以基于进一步了解的意向,我阅读了这部作品,希望能对作者的思想有更深的入的了解。

书的主题如题所见,即如何在处于现代化中的社会实现政治秩序。

作者开头先批判了以往的一揽子现代化思想,认为政治的现代化并不能自然而然地随着经济的、文化的。

现代化而实现,甚至前者有可能在现代化的过程中与后者产生矛盾,期中最大的矛盾是:要实现现代化,必须要有一群现代精英集中掌握权威和权力,而要维护政治、社会的稳定则必须扩大政治参与、制度化多元的社会势力。

什么是政治秩序?作者认为,不同于依靠血缘等而形成的自然共同体,政治共同体的形成和维系除开需要共同体成员相互之间的利益互惠和道德认同之外,还需要一套有效的政治体制。

此种政治体制由多元化的社会势力制度化的参与政治形成。

但是,从历史和现实的情况来看,大多数出于现代化进程中的国家在打破自然共同体的同时,未能建立起有效的政治体制,从而产生新的政治共同体,因此使得国家陷入政治混乱中,政变,暴动,革命跌宕。

亨廷顿把此种状况称为政治衰朽。

西方现代化国家的政治现代化经验。

政治现代化分为三个方面的内容:权威的合理化(建立合法的中央权威),结构的分离(政治组织的专业化、科学化)、政治参与的扩大。

西方的政治现代化,留下了两张十分不同的模式、经验:欧洲模式和美国模式。

欧洲由于拥有强大的教会、封建地主等社会势力,所以其政治现代化的第一步通常是实现中央集权,利用强大而集中的权力扫除教会、封建地主等阻碍现代化的社会势力,最显著的代表当属法国。

在中央集权的同时致力于政治制度、组织的构建。

最后才有序地扩大政治参与。

需要注意的是,对于这些依靠中央集权来进行现代化的欧洲国家来说,扩大政治参与必定是困难、而长期的。

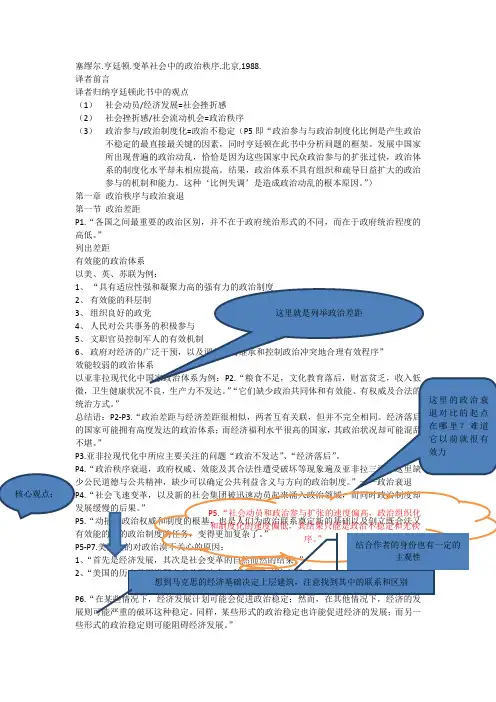

塞缪尔.亨廷顿.变革社会中的政治秩序.北京,1988.译者前言译者归纳亨廷顿此书中的观点(1)社会动员/经济发展=社会挫折感(2)社会挫折感/社会流动机会=政治秩序(3)政治参与/政治制度化=政治不稳定(P5即“政治参与与政治制度化比例是产生政治不稳定的最直接最关键的因素,同时亨廷顿在此书中分析问题的框架。

发展中国家所出现普遍的政治动乱,恰恰是因为这些国家中民众政治参与的扩张过快,政治体系的制度化水平却未相应提高。

结果,政治体系不具有组织和疏导日益扩大的政治参与的机制和能力。

这种‘比例失调’是造成政治动乱的根本原因。

”)第一章政治秩序与政治衰退第一节政治差距P1.“各国之间最重要的政治区别,并不在于政府统治形式的不同,而在于政府统治程度的高低。

”列出差距有效能的政治体系以美、英、苏联为例:1、2、3、4、5、6、统治方式。

”总结语:P2-P3.不堪。

”P3.1、2、P6.些形式的政治稳定则可能阻碍经济发展。

”P7.“麦迪逊在《联邦党人文集》第51篇中告诫说‘在构筑一个由统治人的人操作政府时,最大的难题是:你必须首先使政府能控制被统治者,其次还需迫使政府能自我控制。

’” P8.核心观点:能对它加以控制。

” P8.第二节 政治制度:共同体与政治秩序一、社会势力与政治制度则越需要政治制度)政治制度的诞生存在可兼容的利益,对法律的共同认识,建立一种二、政治制度化的准则P12.“一个复杂社会的政治共同体,取决于该社会政治组织和程序的力量,而这种力量又取决于该组织和程序得到支持的范围大小和制度化的程度。

”P13-P24.四大准则:1、 适应性(衡量标准:时龄、代龄、组织的功能)2、 复杂性(一个组织越复杂,其制度化程度越高)3、 自立性(是否受社会内部非政治势力的干扰)4、 凝聚力(一个组织凝聚力越高,制度化程度越高)三、政治制度与公共利益政治制度的作用与公共利益的实现:防止个人权利的扩张 社会文化的认同(如信任、道德) 第三节 政治参与:现代化与政治腐败 一、现代化与政治意识 现代化的体现: P33.1、2、“就知识层次而言,字率的提高、教育和大众传播媒介的发展,迅速地将这种知识传播到全社会的每一个角落。

读书笔记——《变化社会中的政治秩序》Political Order in Changing Societies自从1968年出版,就成为政治学的重要著作之一。

时隔近43年之后,读到这本名著,令我心潮澎湃,感触颇多。

一、本书的简要内容《变化社会中的政治秩序》凝住的关于发展中国家的知识广度和分析洞见是惊人的,并确立了亨氏作为他同时代人中最杰出政治学家之一的声誉。

首先,亨廷顿论辩说,政治衰朽至少和政治发展一样可能发生。

新近独立国家的实际经历是一种愈演愈烈的社会和政治混乱。

其次,他提出,现代性中的好东西常常向交错的目标运动。

特别是在社会动员超越政治机构发展时,新的社会行为者发现他们无法参与政治而产生挫折感。

其结果便是亨氏名之为“普力夺主义”的状况,也是导致反叛、军事政变以及软弱和组织不力政府的主要原因。

经济发展和政治发展不是同一事物的严丝合缝的组成部分。

后者随着诸如政党和法制系统之类组织的设立或衍变为更复杂的形式而具有自身的、另类的逻辑。

第一章“政治秩序和政治衰朽”,从理论上对其理论架构进行分析。

本章首先指出各国之间政治上的最大分野是政府的有效程度。

发展中国家出现政治衰朽的原因就在于政治制度和政治参与之间的失调。

亨廷顿从政治制度和政治参与两个角度来分析。

他提出了政治制度的涵义及其四个标准,并从公共利益角度讨论了政治制度。

而现代化则促进了政治意识的多元化,如果政治制度不够发达,就会导致暴力和腐化。

亨廷顿又从社会阶层即城乡差距的视角论述了政治衰朽,并列表分析了不同的发展阶段上城市和农村阶层的作用。

他又依据政治参与和政治制度化两个变量区分了两种政体:公民政体和普力夺政体。

第二章“政治现代化:美国与欧洲之比较”,亨廷顿首先区分了政治现代化的三个层面:权威的合理化、结构的分离和政治参与的扩大。

他依据这三个方面分别考察了英国、欧洲和美国三种政治现代化的不同类型。

亨廷顿从比较历史的角度说明了政治现代化的道路是不同的,是多线发展的。

变化社会中的政治秩序读书笔记急求亨廷顿《变化社会中的政治秩序》读后感,非常感谢Political Order in Changing SocietiesIn Political Order in Changing Societies Huntington argues that order is the most important characteristic of states.Order is threatened when the level of mobilization exceeds the level of institutionalization within a society.Huntington is concerned that,as a result of economic development,political mobilization will increase faster than the appropriate institutions can arise,thus leading to instability.As a solution he advocates a stronger emphasis on institution building in development,most importantly the establishment of stable party systems.He remains highly skeptical of less institutionalized political mobilization and protest,which made him the target of heated criticism by student activists at the time of the book's publication in 1968.Political Order is widely considered one of the classical works in post-war political science and is still required reading for most graduate students in political science in the U.S.In the 1970s,Huntington applied his theoretical insights as an adviser to the Brazilian military dictatorship.In 1972 he discussed with representatives of the Medici government that had approached him and one year later he produced a paper entitled\"Approaches to Political Decompression\",in which he warned against the risks of a rapid liberalization and proposed gradual steps and a strong party state after the image of the Mexican PRI.After a drawn out transition process,Brazil became fully democratic in 1985.Huntington has frequently cited Brazil as a success and alluded to his own role in his 1988 presidential address to the American Political ScienceAssociation,commenting that political science had\"played a modest role in this process\".Critics such as the British political scientist Alan Hooper point to the fact that Brazil today has an especially unstable party system,in which the best institutionalized party,Lula da Silva's Partido dos Trabalhadores,emerged in opposition to the controlled transition process.Moreover,Hooper claims that the lack of civil participation in today's Brazil goes back to the top-down transition process.求一篇《比较政府与政治》的读书笔记,2500字左右美国政治学家塞缪尔·P.享廷顿的《变化社会中的政治秩序》早在十年前就看过。

变化社会中的政治秩序读后感通用7篇变化社会中的政治秩序读后感篇1读完亨廷顿的这本《文明的冲突与世界秩序的重建》,很明显的一种感觉就是,这是由一个西方学者站在西方国家政治立场上分析所谓“非西方文化”国家对他们的体系所构成的威胁的一次精彩演说。

并且仅仅是演说。

他的一些观点的形成是在意识形态差异所造成的心理上的偏见下产生的,而不是站在各个文化的角度分析不同国家、经济体系合作或者冲突的原因。

在全书一开篇,作者就说“在这个新的世界里,最普遍的、重要的和危险的冲突不是社会阶级之间、富人和穷人之间,或其他以经济来划分的集团之间的冲突,而是属于不同文化实体的人民之间的冲突。

”分别列举了非洲的部族冲突,塞尔维亚及附近的民族争端,两德、两朝及台海等问题,意在说明的就是“在冷战后的世界,文化既是分裂的力量,又是统一的力量。

”我认为这是一种欠成熟的观点。

首先,作者把在南斯拉夫战争中俄罗斯向塞尔维亚人提供外交支持与沙特阿拉伯、土耳其、伊朗和利比亚向波斯尼亚人提供资金和武器等做法看作是“由于文化亲缘关系”而造成的,但他却没有看到其中利益集团之间的关系。

如果就按作者所说,那么二战前一直排斥犹太人的欧洲国家为什么又要在中东战争中与美国一道支持以色列复国呢?难道西方国家与阿拉伯国家之间的对立仅仅是因为不同的宗教、文化的差异造成的么?如果放在几百年前,这个理由也许还成立,但在当今的世界格局下,造成他们两种文化体系冲突的最直接原因只有一个——能源。

几百年前,凶残的“十字军”打着驱除异教徒的“圣战”旗帜东征耶路撒冷,实际上很大一部分目的是为了掠夺东方的财富;几百年后的今天,北约帮助以色列复国的间接目的是为了在阿拉伯世界建造一个据点,直接目的还是为了沙漠中的石油。

在列举两德、两朝问题时,作者说“社会被意识形态或历史环境统一在一起,却又被文明所分裂”,我认为,造成上述冲突的原因不能只局限为文明的冲突,而是地域、不同意识形态下利益集团的冲突所造成的。

《变化社会中的政治秩序》读书笔记在第二次世界大战之后,一大批先前的殖民地摆脱了宗主国的统治而独立,并跃跃欲试地跻身于世界民族之林,所谓的第三世界新兴国家或者说是发展中国家出现,这些新近独立的国家怀有极大的现代化并赶上原殖民主义母国的强烈渴望。

对此,西方学者逐步形成了“现代化学”,而本书《变化社会中的政治秩序》,作者塞缪尔·亨廷顿从独特的角度出发,针对早期现代化理论提出了新的政治发展观,即强大政府论,并从宏观上论述不同类型的新兴国家在走向现代化的道路上所遇到的种种问题的专著。

西方学者早期提出的现代化理论,倾向于认为经济和社会的发展在第三世界新兴国家的现代化过程中处于优先地位,亨廷顿则立足于二战后实际发生于第三世界国家政治舞台上动荡不安、矛盾频发、极剧变革的现状,作出了一个总体估价:即这些新兴国家从传统到现代的过渡时期就是一个克服社会动荡和防止政治腐朽的历史阶段,据此提出了强大政府论,这些国家必须树立起强大的政府,这就依赖于强而有力的政党的出现。

因此,这本书首先从第三世界新兴国家在进行现代化过程中所出现的“反常”的动荡不安入手,分析这种难题产生的原因,再以“强大政府论”的观点去提出解决办法。

一.分析了第三世界国家政治动荡的主要原因在大部分学者都将关注重心放在经济差距不断扩大的国际现实的时候,亨廷顿注意到文明政治与腐朽政治的差距也扩大了,他提出“各国之间最重要的政治分野,不在于它们政府的形式,而在于它们政府的有效程度”,并不像传统的那些西方学者去划分现代化国家和传统国家、民主国家和独裁国家等,亨廷顿从政治发展的角度出发,认为社会稳定的前提条件是要有一个强大的政府,国家的关键就在于政府的有效性和实质性,而并非那些只具有象征意义的政府类型划分。

基于此,亨廷顿提出了一个独到的见解“现代性孕育着稳定,而现代化过程中却滋生着动乱”。

尽管一般来看,那些现代化程度较高的社会会比相对较低现代化水平的国家更为稳定,社会动员和经济发展水平高的国家看起来更加太平,现代性常常与稳定性形影不离。

《变化社会中的政治秩序》读书报告《变化社会中的政治秩序》(塞缪尔.P.亨延顿(美) / Hunti n gton , S. P. 著,王冠华、刘为译,上海人民出版社,2008版)的作者塞缪尔.P.亨延顿系美国当代著名的政治思想家、国家政治理论家,常被视为持有保守观点的现实主义政治理论家。

该书视角创新,成为继正统现代化论和现代化修正论的之后第三派学说,在全世界反响巨大,成亨氏理论的奠基之作,也确立了亨廷顿作为他同时代人中最杰出政治学说家之一的崇高声誉。

《变化社会中的政治秩序》建立在第三世界国家近现代化历史和现状的观察评估之上,作者着眼于这些国家在现代转型过程中的政治秩序问题。

本书以政治制度化和政治参与为理论分析主线,并据此提出了普力夺政体的概念,将第三世界发展中国家大致分为传统君主制政体、军人左右时局的普力夺政体以及革命政体,并对这几种政体在进行现代化的改革过程中如何克服各种苦难并利用独特的条件逐一进行了深入详尽的分析,然后又对政治秩序的变迁和建设过程中革命和改革里各社会团体所起到的各种效应进行了剖析,最后附加地阐述了政党和现代化中政治稳定的关系,为我们展示了现代化过程中政治变迁的宏大图景,是一次构筑政治变迁构架理论的认真努力。

我们可以说,《变化社会中的政治秩序》审视了新兴国家可行的政治制度的发展,对政治现代化分析作出了重大而持久的贡献。

此书共七章,笔者以为可以分为四个部分如下:第一部分即行文的第一章,提出概念,构建强大政府理论枝干。

作者指出:各国之间最重要的政治分野,不在于它们政府的形式,而在于它们政府的有效程度。

有效能的政体和衰微的政体造成政治差距,比独裁和民主政体之间的差距更大。

变化社会中的政治秩序读后感在变化社会中的政治秩序。

随着社会的不断发展和变化,政治秩序也在不断地发生着变化。

政治秩序是一个国家政治生活的基本组织形式,它的变化直接影响着国家的发展和稳定。

在这个变化的社会中,政治秩序的变化是不可避免的,而如何应对这种变化,是每个国家都需要面对和解决的问题。

随着社会的不断发展和进步,人们对政治的要求也在不断提高。

他们希望政治能够更加民主、公正,能够更好地满足人民的需求和利益。

因此,政治秩序的变化也是在不断朝着民主化、法治化的方向发展。

这种变化对于一个国家来说是非常重要的,它能够带来更多的社会稳定和发展,同时也能够提高国家的国际地位和影响力。

然而,政治秩序的变化也不是一帆风顺的。

在这个变化的过程中,往往会伴随着一些问题和挑战。

例如,一些国家在政治变革的过程中,可能会出现一些政治动荡和混乱,甚至会导致一些政治危机的发生。

这些问题和挑战需要国家政府和人民共同努力去解决和应对,以确保政治秩序的变化能够顺利进行。

在这个变化的社会中,政治秩序的变化也是一个复杂的过程。

它不仅需要政府的领导和决策,还需要全社会的参与和支持。

只有政府和人民共同努力,才能够实现政治秩序的良性变化,为国家的发展和稳定奠定坚实的基础。

在这个变化的社会中,政治秩序的变化也需要国际社会的支持和合作。

因为每个国家的政治秩序都不是孤立存在的,它们之间是相互联系和相互影响的。

只有国际社会的支持和合作,才能够实现政治秩序的良性变化,为世界的和平与发展做出更大的贡献。

总之,在变化的社会中,政治秩序的变化是不可避免的。

只有政府和人民共同努力,才能够实现政治秩序的良性变化,为国家的发展和稳定奠定坚实的基础。

希望每个国家都能够在政治秩序的变化中找到属于自己的发展道路,为世界的和平与发展做出更大的贡献。

变化中的政治秩序读书笔记

《变化中的政治秩序》是美国政治学家塞缪尔·P·亨廷顿创作的政治理论著作,他在书中指出,政治秩序是一种目标,而非现实。

以下是一些读书笔记:- 政治差距:各国之间最重要的政治分野不在于政府形式,而在于政府的有效程度。

- 政治动荡的原因:社会急剧变革、新的社会集团被迅速动员起来卷入政治,而同时政治体制的发展却又步伐缓慢。

- 美国对外政策:二战后美国对外政策只关注经济差距而忽略了政治差距,这与美国历史经验的两个特点有关。

《变化中的政治秩序》一书从政治学的角度,探讨了在社会变革中政治秩序的变化和影响,对于理解政治现象和政治发展具有重要的参考价值。

《变化社会中的政治秩序》笔记《变化社会中的政治秩序》笔记1_全文在线阅读请使用IE7或IE8预览本页,个别文件很大超过5M,请等几分钟后再下载!谢谢!《变化社会中的政治秩序》笔记1--《变化社会中的政治秩序》——塞缪尔·P·亨廷顿着,王冠华、刘为等译,生活·读书·新知三联书店出版发行,1989年7月第一版,1996 年4 月北京第3 次印刷杨华军政治学理论武汉理工政治与行政学院第一章政治秩序和政治腐朽政治差距各国之间最重要的政治分野,不在于它们政府的形式,而在于它们政府的有效程度。

P1在这些短缺(食品、文化、教育、财富、收入、健康水准和生产效率)的深层和背后,还存在着一种更为严重的短缺,即缺乏政治上的共同体和有效能的、有权威的、合法的政府。

P2本世纪50 年代和60 年代,急剧增加的政治骚乱和暴力事件席卷全球。

……在整个亚洲、非洲和拉丁美洲,到处可以看到政治台序在下降,政府的权威性、有效性和合法性在遭到破坏。

这些地区缺乏国民士气和公共精神以及能够体现和指导公共利益的政治机构。

笼罩在这里的景象,不是政治的发展,而是它的衰朽。

P3迪·托克维尔认为:“在统治人类社会的法则中,有一条最明确清晰的法则:如果人们想保持其文明或希望变得文明的话,那么,他们必须提高并改善处理相互关系的艺术,而这种提高和改善的速度必须和提高地位平等的速度相同。

”P4社会的动员和政治参与的扩大日新月异,而政治上的组织化和制度化却步履蹒跚。

结果,必然发生政治动荡和骚乱。

政治上的首要问题就是政治制度化的发展落后于社会和经济变革。

P4实际上,经济发展和政治稳定是两个相互独立的目标,在二者的进展之间没有必然的联系。

有些例子表明,经济发展计划能够促进政治稳定,但另一些例子则表明,它反而会破坏这种稳定。

同样,有些形式的政治稳定会促进经济增长,而另一些形式却会阻止经济增长。

P5事实上,社会改革与政治稳定之间的关系与经济发展与政治稳定之间的关系是相似的。

《变化社会中的政治秩序》读书笔记

从古至今,能人志士都常怀一颗平和治世之心,但单就西方历史而言,在文艺复兴时期以前,和平大多体现在饱受战乱的百姓所怀的朴素愿望或部分哲学家、思想家、社会学家和政治家出于某种学说或目的进行的倡议和说教,但缺乏实践的可能性与可操作性。

进入启蒙运动,卢梭、伏尔泰等人开始将社会本身和社会问题作为研究对象,进入到了科学研究的视野中来,而其研究成果也对社会运转与发展真正开始产生实质性影响。

这一科学领域逐渐积累学术成果并稳步发展的结果是,在二战之后,出现了亨廷顿的《变化社会中的政治秩序》一书,从全新的政治学角度来研究社会冲突问题。

这本书是这一研究领域的一次飞跃性提升,对世界各国学者,特别是我国相关研究者产生了重大影响,其对社会冲突与发展的分析与看法产生了巨大的启发作用。

这部著作出版于1968年,对当时学术界流行的现代化理论从一个全新的角度进行了重新研究探索。

本书反对“在第三世界新兴国家现代化过程中,经济发展和社会文化改造具有优先地位”的观点,他结合于二战后后第三世界各国政治动荡,更迭和变革的现状,据此提出强大政府的观点,因为亨廷顿认为从传统到现代的过渡形式就是克服社会动荡和防止政治衰朽,因而,建立强大政权被视作根除国家动荡衰败的必要手段。

值得注意的是,这种观点否认了西方学术界在此之前一贯坚持的自由世界与民主社会思想,即以意识形态来划分国家和国家集团的观点,亨廷顿这种传统观点提出了尖锐的批评:“各国的政治区分体现在政府有效程度而非政府形式”,他认为,只要是能够有效履行义务行使权力发挥职能,确保国家社会稳定,促进国家现代化过渡进程平稳的政体,无论其类型和种类,都是有效的政体。

例如正处在现代化进程中的广大亚非拉国家虽然暂时缺乏政治共同体和权威的统治方式,但其现实有效性和不断改进的发展方向证明在政治上并不是失败的,因此他认为不应该存在片面的民主还是集权的问题,国家的关键在于政府的有效性、实质性而不是象征性、名义性。

所以亨廷顿选取了美国和苏联这一对冷战中两大对立正营的领头羊,两个意识形态激烈斗争的超级大国来进行同一层面的类比,研究方式忽视其民主或者独裁的区别而强调国家机器的效能高低,这对冷战形势下的对立双方都是一种颠覆性的启发。

这种理论的提出和这部著作的出版对现代化理论的发展起到了极大的推动作用。

在以意识形态划分一切的时代能够由见识和胆识提出这样的观点是这本书和作者亨廷顿能够享誉世界的主要原因,也是其价值所在。

纵观政治秩序论,将政局稳定作为了政治的核心,对政治稳定的追求是理论的出发点和落脚点,书中这样阐述了亨廷顿的这种追求:“首要的问题不是自由,而是建立一个合法的公共秩序。

人当然可以有秩序而无自由,但不能有自由而无秩序。

必须先存在权威,而后才谈得上限制权威”,而为了实现这一追求和目标,作者提出了三个方面的操作方式。

一.加强政治制度化建设。

政治制度是政治稳定的保护框架,一定程度上讲也是政府存在的前提和政治稳定的根本保证。

政治制度的建立需要政治制度化的推进,而政治制度化是政治组织和程序获取价值观和稳定性的一种进程。

政治制度化包括适应能力,复杂程度,自治能力和内部协调能力几个方面,这几个方面的水平越高,则整个政治制度化的水平就越高,反之亦然。

实现政治稳定,就必须保证在这几个方面的工作做好,合理的政策能够适应自身发展和时局的变化以及应对突发情况和外来势力的挑战;完善的下层组织和自身结构分化为政权带来能够脱离个人和某一机构的不稳定性的收益;独立、中立的政治程序能够保证政治制度自身的立场和价值,提高其生存能力;而一切政治都是人与法的混合物,一个好的政治制度不但需要好的条文,更需要的好的执行者,强大的内部协调能力才能保证执行者免受私心的腐化和内部纷争的牵制,保证合理制度的实现能力和长期延续,说到底,内部协调能力是由制度产生并服务于制度的个人道德和组织道德的集合,正如“树立道德需要责任,信任必须具备可预测性,而可预测性又要求有规律的、制度化的行为模式。

没有强有力的政治制

度,社会就会无力界定和实现其共同利益”所言。

二.必须存在强有力的政党。

亨廷顿相信,一个好的制度需要一个强大的政党来建立和执行,一个强大的政党足以推行制度化的公共利益取代分裂自私的个人利益拼盘,将超越狭隘地域思想的国家忠诚和民族认同推行开来,维系全国全社会各种力量的枢纽和纽带。

这种能够吸引和协调多方面势力和力量的公共利益是什么?是理想的哲学观念还是掌权群体的自身利益,或者物竞天择的自然竞争结果?作者认为,公共利益应该是大体上能够代表国家和社会绝大多数人的根本、长远利益的事物,但其顾及面是人数上的绝大多数而非既得利益的绝大多数,是根本长远利益而不是短期眼前利益,因而不可避免地会遭到抵触、误解和扼杀,这个时候,一个积极而且强力的政党才能克服困难推动公共利益的发展。

在所谓民主国家,民众名义上享有完全的政治权利,但事实上民众只是根据规则表达自己的意愿,而专业的政治家则从事具体工作,事实上使得政治活动成为了一种疏远一般公民的专业活动;而在所谓独裁专制国家,所有公民都可能关心政治,但没有一种渠道能够让民众参与其中,这种语境下政治的决策越分散,政治分裂就越严重,越多的政治参与带来越多的不稳定因素。

无论哪种情况,政治的稳健都不是非专业的民众自身能够胜任和实现的,一个领导正确、力量强大的,有足够凝聚力和执行力的政党才能确保民众意愿的顺畅表达和政令的专一,才是政局稳定,政治英明和统治清廉的保证,这都是依靠民众自身或者散沙的小政党联合所不足以胜任的。

三.必须确保公众的参与。

公众虽然处于自身的局限性无法胜任维持政治稳定的重担,但其归根结底是一切政治活动的参与力量和作用对象,是政治的根本,脱离民众参与的政治既无法联系实际,又无法有效施行,民众,特别是其中的自由知识分子,既能为政治统治,为掌握统治权力的强大政党贡献智慧,为整个国家和社会的进步发挥价值,其本身又在政局衰败时产生巨大的离心和变革作用,成为维持政局稳定的不安定因素,因此吸纳民众,吸纳自由知识分子参与到政治中来,充分发挥其积极作用推动政治制度化和政党统治,充分防范和控制其消极作用避免其煽动动荡势力的产生和壮大,对维持政治稳定和推动政治发展有着极其重要的意义。

时至今日,亨廷顿的观点依旧没有显露出过时的迹象,各个国家的政治生态中都能或多或少地看到起理论正在指导实践的影子,我国亦不例外,因此,参悟这本《变化社会中的政治秩序》对维持我国和谐稳定,推动经济和社会稳步发展,推进社会主义建设就显得很有帮助。