第三章生态自然观

- 格式:doc

- 大小:42.50 KB

- 文档页数:11

第三章辩证唯物主义自然观的发展:生态自然观本章阐述了马克思、恩格斯的生态思想是生态自然观的理论来源;揭示了当代全球性的“生态危机”是生态自然观确立的现实根源和生态科学基础;论述了生态自然观的基本思想及其对实现可持续发展、生态文明的重大意义。

第一节马克思、恩格斯的生态思想马克思、恩格斯的生态思想是现代生态自然观的直接的理论来源。

在19世纪,人类的生态环境问题尚没有像现在这样严重,马克思和恩格斯不可能就生态环境问题进行专门而系统的研究,但是在他们的理论体系中包含了极其丰富而深刻的生态思想。

一、马克思、恩格斯生态思想的基本观点1.自然界是人类生存与发展的前提和基础。

其一,人是自然界发展的产物,决定了人与自然之间结成了发生学意义上的关系。

其二,人是自然界的一部分,人在自然界之中。

其三,人类的生存与发展依赖于自然界。

2.环境创造人,人也创造环境马克思和恩格斯明确提出“人创造环境”的思想,主张依靠积极的、能动的实践活动来实现“环境的改变和人的活动的一致”。

在他看来,人类的创造必须把改造自然、建设自然、美化自然有机地结合起来,这样才是合乎人性的行为。

3.自然生产力是社会生产力的基础。

马克思提出了自然生产力和社会生产力这两种生产力的概念。

认为自然生产力是社会生产力的基础,它制约着社会生产力。

4.人要与自然和谐一致马克思在阅读了1847年出版的弗腊斯的《各个时代的气候和植物界,二者的历史》一书后,十分赞赏该书的生态思想,认为农民的“耕作如果自发地进行,而不是有意识地加以控制……接踵而来的就是土地荒芜,像波斯、美索不达米亚等地以及希腊那样。

”恩格斯在总结了人向自然界索取的教训后精辟地指出:“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。

对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复。

每一次胜利,起初确实取得了我们预期的结果,但是往后和再往后却发生了完全不同的、出乎预料的影响,常常把最初的结果又消除了。

”他强调指出,要“认识到自身和自然界的一体性”。

三、生态自然观生态自然观是以现代科学技术为基础,概括和总结生态自然界的存在和发展规律形成的总的观点。

它是马克思主义自然观发展的当代形态之一。

(一)生态自然观的观点和特征1.生态自然观的主要观点。

(1)生态自然界系统具有整体性、多样性、层次性、开放性、动态性、自适应性和自组织性等特征;它是多样性和整体性、平衡和非平衡的统一,天然自然界和人工自然界的统一。

(2)通过从自然界的人工化转向生态化,从非生态型人工自然界转向生态型人工自然界,“人类必须敬畏自然、尊重自然、顺应自然、保行绿水青山就是金山银山的理念”,“着力推进人与自然和谐北生”,“动员全社会力量推进生态文明建设,共建美丽中国”实现人和自然界的可持续发展。

(3)贯彻落实新发展理念,“加大生态系统保护力度”,“改革生态环境监管体制”,实施节能减排和发展低碳经济,构建和谐社会,建设生态文明。

2.生态自然观的基本特征。

(1)全球性。

它是以生态视角,代表地球人类(包括后代人)的利益,研究全球生态或环境问题形成的自然观。

(2)批判性。

它从生态视角或人类的视角,反思和批判人类的理念和行为及其后果,强调人与自然界是和谐统一的生命共同体。

(3)和谐性。

它强调科学技术与自然界及社会之间的全面、协调、可持续发展,强调人类社会和其他生命体和非生命体的和谐统一。

(二)生态自然观的思想渊源1. 古代生态自然观思想。

(1)古希腊阿那克西曼德等主张人来源于自然界,亚里士多德主张人和具他有机体共存于自然界系统中。

(2)中国古代贤哲们“早就认识到了生态环境的重要性、《论语》《荀子》和《吕氏存秋》等典籍都提出了“对自然要取之以时、取之有度的思想",主张人与自然界要和谐共处、协调发展。

2.近代生态自然观思想。

(1) 斯宾诺莎等主张人来源于自然界,卢梭指出了人类征服自然界给人类自身带来的后果。

(2)马克思、恩格斯主张人是自然界中的一部分;环境创造人,人也创造环境;人与自然界相和谐;改革不合理的社会制度,促进人与自然界协调发展;共产主义是自然主义和人道主义的统一。

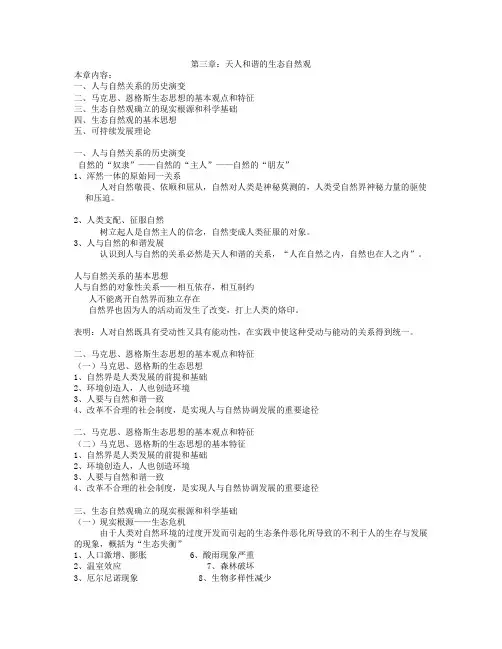

第三章:天人和谐的生态自然观本章内容:一、人与自然关系的历史演变二、马克思、恩格斯生态思想的基本观点和特征三、生态自然观确立的现实根源和科学基础四、生态自然观的基本思想五、可持续发展理论一、人与自然关系的历史演变自然的“奴隶”——自然的“主人”——自然的“朋友”1、浑然一体的原始同一关系人对自然敬畏、依顺和屈从,自然对人类是神秘莫测的,人类受自然界神秘力量的驱使和压迫。

2、人类支配、征服自然树立起人是自然主人的信念,自然变成人类征服的对象。

3、人与自然的和谐发展认识到人与自然的关系必然是天人和谐的关系,“人在自然之内,自然也在人之内”。

人与自然关系的基本思想人与自然的对象性关系——相互依存,相互制约人不能离开自然界而独立存在自然界也因为人的活动而发生了改变,打上人类的烙印。

表明:人对自然既具有受动性又具有能动性,在实践中使这种受动与能动的关系得到统一。

二、马克思、恩格斯生态思想的基本观点和特征(一)马克思、恩格斯的生态思想1、自然界是人类发展的前提和基础2、环境创造人,人也创造环境3、人要与自然和谐一致4、改革不合理的社会制度,是实现人与自然协调发展的重要途径二、马克思、恩格斯生态思想的基本观点和特征(二)马克思、恩格斯的生态思想的基本特征1、自然界是人类发展的前提和基础2、环境创造人,人也创造环境3、人要与自然和谐一致4、改革不合理的社会制度,是实现人与自然协调发展的重要途径三、生态自然观确立的现实根源和科学基础(一)现实根源——生态危机由于人类对自然环境的过度开发而引起的生态条件恶化所导致的不利于人的生存与发展的现象,概括为“生态失衡”1、人口激增、膨胀 6、酸雨现象严重2、温室效应 7、森林破坏3、厄尔尼诺现象 8、生物多样性减少4、臭氧层空洞 9、自然资源问题5、土地荒漠化三、生态自然观确立的现实根源和科学基础(二)科学基础——生态科学Science of survival1866年,德国科学家海克尔提出生态学概念1935年,英国科学家坦斯利提出生态系统概念1953年,美国生态学家奥德姆的《生态学基础》问世四、生态自然观的基本思想1、生态系统是生命系统生态系统是生物系统和环境系统共同组成的自然整体,是以生命的维持、生长、发育和演替为主要内容的活生生的系统。

三、辩证唯物主义自然观的发展:生态自然观(一)生态自然观中的人与自然马克思恩格斯对人与自然关系的基本观点:自然界是人类赖以生存和发展的基础;人工自然是科学技术的物化,是人与自然相互作用的中介;要区分自然生产力和社会生产力。

1.人是自然界的一部分,是自然界长期发展的产物人与自然相互依存、相互制约、相互作用。

一方面,人作为自然界的存在物,其肉体和意识、物质生活和精神生活,全都来自自然、依赖自然;另一方面,自然界也由于人的实践活动而改变了面貌和演化进程。

2.人类生态系统的特点人类生态系统的特点是:人为了生存就必须生产,向自然索取满足自身生活所必须的物质生活资料,这样人开始把自己与动物区别开来。

人类对自然的干预和改造活动,具有双重的结果:一方面是人的物质欲望的满足、财富的增加和经济的发展;另一方面则是自然系统涨落的放大和失衡,人类生存环境的恶化,自然界不断对人类的惩罚。

3.人类面对三种自然界人类进行物质生产时面对三种自然界:自在的自然界→人化的自然界→人工的自然界自在的自然界:人类的认识和作用手段尚未触及的那部分自然界(空间上总星系之外,胀观层次无限广阔的宇宙;基本粒子以下,藐观层次无限多样的物质形态;以及渺观-微观-宏观-宇观-胀观各层次中尚未认识到的非线性复杂系统和过渡转化形态。

它们目前尚且只是一种纯客观自在的黑箱系统,只是人化自然进一步拓展的潜在基础。

)人化的自然界:人类观察而能感知其信息的自然界,包括所有进入人类认识和实践范围的自然物,自然现象和自然过程。

人化的自然界可视为人与自然构成的一个通讯系统,它的范围是同一时代自然科学的边界。

人工的自然界:人类实践的成果、实践手段所及从而被改变了的那一部分自然界。

包括人工自然物,人为现象和过程,以及受到人类实践活动影响的地球与空间生态系统。

4.人与自然应协调发展从人类社会的历史形态的演化来说:“人与自然的原始和谐”(原始社会、渔猎社会)→人类的行为的后果尚在纯自然的生态安全的范围之内,没有超出纯自然的自我调节、自我修复和循环再生的能力。